昨日は、赤坂見附のドイツワイン専門店「遊雲(ゆううん)」にて、ライブ&生配信をやって来ました。

さて邦楽は、琵琶樂はどうなって行くのでしょう。

Biwa player, performer, Composer – SHIOTAKA Kazuyuki – 塩高和之 – 琵琶奏者・作曲

琵琶奏者・作曲家 塩高和之の公式サイト | Biwa player, performer, and Composer – SHIOTAKA Kazuyuki

昨日は、赤坂見附のドイツワイン専門店「遊雲(ゆううん)」にて、ライブ&生配信をやって来ました。

さて邦楽は、琵琶樂はどうなって行くのでしょう。

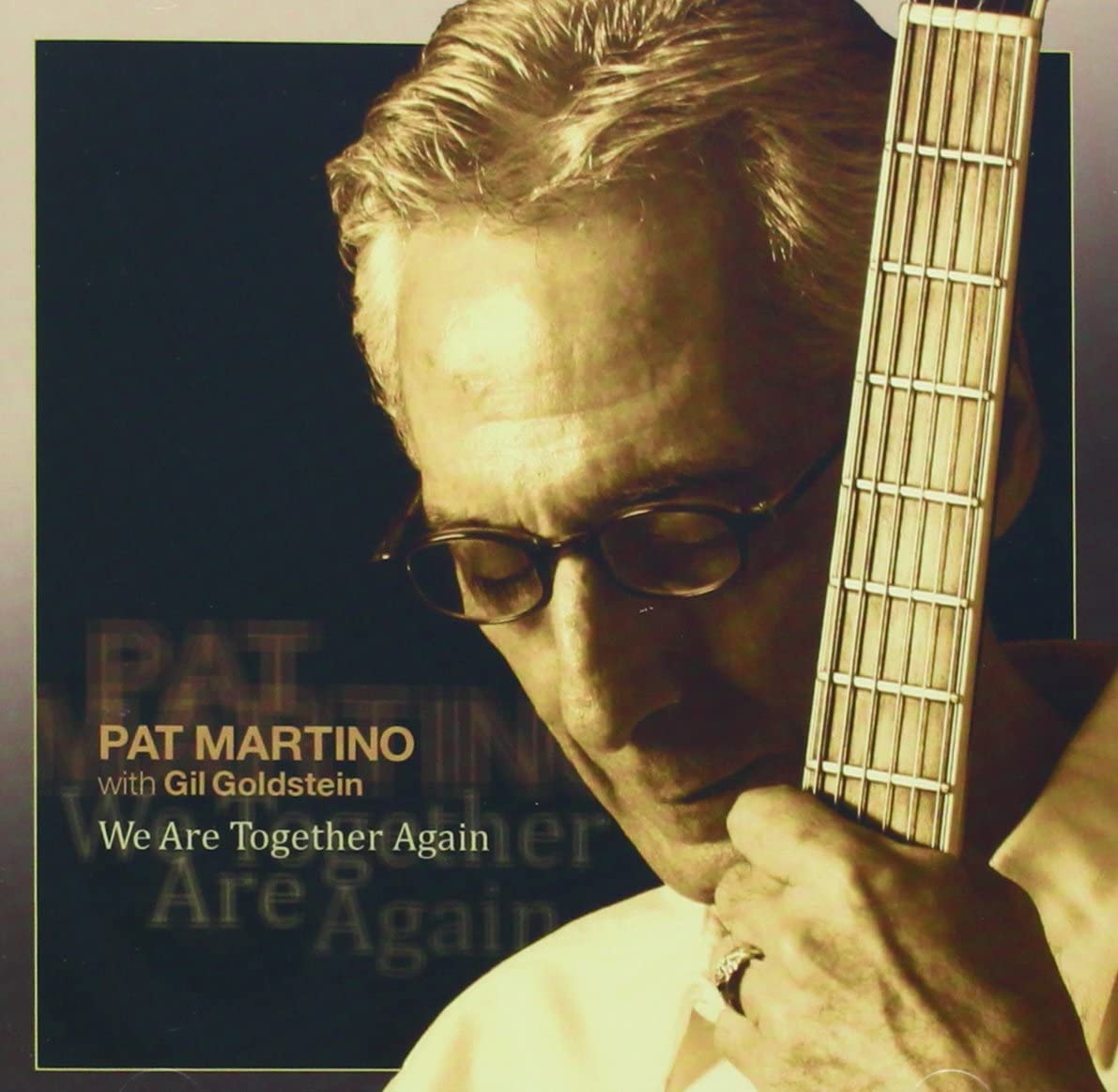

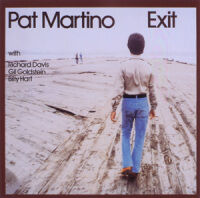

パットマルティーノと同世代の人にジョージ・ベンソンが居ます。ベンソンは世界の大スターとなり、ショウビジネスで歌手としてもギタリストとしても成功しましたが、マルティーノの方は比べると地味なものです。ショウビジネスとは無縁で、且つ何度か病気をして復活してきた方です。しかし現在では、ジャズギタリスト達からは、リビングレジェンドとまで言われています。二人は60年代から友人同士だったそうで、パットマルティーノが復帰した時にも、ジョージベンソンがその復活のライブステージに駆け付けたそうですが、その後の人生は全く違う道を歩み、二人ともそれぞれの形で自分の道を全うしています。

パットマルティーノと同世代の人にジョージ・ベンソンが居ます。ベンソンは世界の大スターとなり、ショウビジネスで歌手としてもギタリストとしても成功しましたが、マルティーノの方は比べると地味なものです。ショウビジネスとは無縁で、且つ何度か病気をして復活してきた方です。しかし現在では、ジャズギタリスト達からは、リビングレジェンドとまで言われています。二人は60年代から友人同士だったそうで、パットマルティーノが復帰した時にも、ジョージベンソンがその復活のライブステージに駆け付けたそうですが、その後の人生は全く違う道を歩み、二人ともそれぞれの形で自分の道を全うしています。

10代の頃はマイルスやコルトレーンを聴いて、「NYに行くぞ」なんて毎日ほざいていました。

10代の頃はマイルスやコルトレーンを聴いて、「NYに行くぞ」なんて毎日ほざいていました。

赤坂見附のドイツワインの専門店「ゆううん」にてライブ&生配信による演奏会です。第一部が尺八の藤田晄聖君を迎えてデュオ&ソロによる演奏、第二部はメゾソプラノの保多由子先生を迎えて、メゾソプラノと薩摩琵琶による演奏という、新たな形の琵琶歌によるライブとなっております。これは私が考えて来た琵琶の次世代の姿でもあり、今回が初の試みです。それぞれHPのスケジュール欄に乗せてありますので、ご覧になってみてください。

6月に演奏した、鎌倉旧村上邸能舞台にて 能楽師の安田登先生、Spacの女優 榊原有美さんと

先日の座・高円寺では、津村禮次郎先生と私の樂琵琶による静謐極まるラストシーンが素晴らしかったのですが、あの時は会場と観客と私と津村先生と、そこにあるあらゆるものが一つの調和をしていました。あの時あの場でしか成就しない得難い約8分間でした。あんな演奏会がをこれからも開けて、それを人生として生きて行きたいですね。

先日の座・高円寺では、津村禮次郎先生と私の樂琵琶による静謐極まるラストシーンが素晴らしかったのですが、あの時は会場と観客と私と津村先生と、そこにあるあらゆるものが一つの調和をしていました。あの時あの場でしか成就しない得難い約8分間でした。あんな演奏会がをこれからも開けて、それを人生として生きて行きたいですね。

左:京都清流亭にて、中:箱根岡田美術館にて、右:広尾東江寺にて 笛の大浦さんと

それにしても、この混乱の時期にこうして毎週舞台の機会を頂けるというのは、ありがたい事。来週も定例となりつつある狛江のプルワリにて、Vnの田澤明子先生とデュオによるライブがあります。今回はデュオの他、Vnの独奏もたっぷりと聴いて頂きます。是非お越しください。

コロナ禍で現代日本の、そんな脆弱な社会と精神が浮き彫りになりましたね。私がSNSをやらないのは、フィルターバブルによって強迫観念にも似た同調意識に支配されたくないからです。

所変われば、感性も違うし、善悪という概念も違う。しかしそれら多様な感性と生活が交流し、共存し響き合ってこそ社会が生まれるのではないでしょうか。自分と合わない異質なものを排除してしまうような薄っぺらく狭い感性では、響き合いが生まれようがありません。流れの止まったものは、本来清らかな水であっても濁ってしまうのです。私達の身体が1秒も止まることなく動き続けているように、響き合って、常に流動してこそ命ではないですか。そこに必要なものは、それらを皆受け入れ、受け止める懐の大きさ、つまり「弾力」です。その土台がないと響き合う事は出来ません。