先日、佐渡公演のリハーサルで、津村禮次郎先生の稽古場に行ってきました。歩き方一つとってもベテランの方から学ぶことは沢山ありますね。勉強になりました。舞台に立つ以上は、舞台を降りる最後迄、学ぶ姿勢を持っていないと務まりません。言葉をしゃべるような生きて行く上で必要に迫られて勉強という感覚の無いままに会得するものはまた違う面もあると思いますが、武術や琵琶の演奏ような生活とは別の所にあるものは、学び方の違いで大きな差となって出て来ます。

生活して行く上で琵琶など弾けなくても問題は無いし、武術が出来なくても普段は困りません。こういった特殊な能力を得る為には師匠に就いたり、教則本を見たりしながら勉強するのですが、学ぶという事全体に一番大切なのは、心の持ち方ではないかと私は思っています。

人形町楽琵会にて 津村禮次郎先生と

武道では「師をみるな、師のみているものをみよ」なんてよく言われますが、これは師に就いて勉強している人にとって、最大の、そして最高の言葉だろうと思います。師を見ている内は、弟子の視点でからしか見ていない。表面の形は見えていても、その先やその奥は弟子にはまだ見えないし、感じる事も出来ないので、常に弟子の持っている基準点からしか解釈することが出来ません。つまり見ている世界が小さいのです。したがってそこに留まっている以上、その質はいつまで経っても深まりません。衰退して行く芸能などは、皆形しか見えなくなって、表面を真似る事に甘んじ、その先の世界を感じる事が出来ず、劣化が進み、衰退して行くのです。

考えればわかる事ですが、いくら師に就いて習った所で、師と同じになる訳がありません。武道を習っても誰も宮本武蔵のようには成れません。しかし武蔵の「観て」いた世界、武蔵が感じていたその心情を共感を持って共有する事が出来たら、自分なりのやり方を見つけ、自分独自の世界を獲得することが出来るでしょう。武蔵は「観の目強く、見の目弱く」と「五輪書」で書いていますが、見た目を追いかける事よりも、目に見えない事を感じる力が重要です。これは音楽も同じで、技の先、もっと言えば音楽のもっと先の世界を感じられないと、ただの技芸にしかなりません。上手を目指している地は、お稽古事の域に居るという事です。師匠の形を真似る事はその初歩として良い事です。しかしその先に進んで行けるかどうかで大きな差が出て来ます。芸事では「守・破・離」という言葉が有名ですが、離の先を観ることが出来て初めて「創る」事が出来るのです。

武道も音楽も、師匠と自分では人格も体格も性別も年齢も環境も違うのですから、自分が師匠と同じになる事はあり得ません。武蔵はかなり大柄な人で、その腕力も並外れていたそうですが、師匠に出来て自分に出来ない事が何なのか、そこを判らなければ上達はしません。邦楽では師匠の声色から歌い癖までそっくりになる迄やることが修行であり、頑張る事だと思っている人が多いですが、師匠と同じになる事を只管目指して、そこで終わってしまう人は、自身の憧れに囚われ、がんばっている自分に酔っているだけで、自分という存在が把握できていないという事です。まあその程度やれば小さな世界では、それなりに名前も知られるようになると思います。伝統・伝承などと理屈を付けて自分を納得させ、肩書の看板挙げて先生になる位を見据えているのならそれもまた人生かと思いますが、そういった事と音楽とは全くの別物。色んなものに囚われていると、音楽でも武術でもその本質も根理も判らなくなってしまうのです。表面の形を脱し、師匠が見ていただろう世界を何らかの形で共感し得て初めて、自分が創って行く境地に至るもの。その創り上げるという行為を本来は修行というのではないでしょうか。

考えてみれば、私が憧れた人たちは皆、誰にも似ていません。夫々に師に就いたり、参考にする先人が居た事でしょう。でもその表面の技を真似る所で終わらず、自分のスタイルを創り上げ、自分のやり方を見つける事が出来たからこそ、他の物真似でない、独自の世界を表現できたのです。ジャズでもロックでも、ジャンル関係なく自分の世界を創り上げた人だけが音楽家として認められて行くのです。

永田錦心や鶴田錦史は誰かに似ていましたか。マイルスやコルトレーンはどうですか。ジミヘンは、ピアソラは、皆誰にも無い独自のものを創り上げたではありませんか。そういう人に憧れて音楽を始めたのに、その志・精神を受け継がず、表面ばかりを追いかけ、師匠そっくりに上手に弾く事を目指してしまう。そんな先人達が今の弟子の姿を見たらどう思うでしょうか。自分を乗り越え新たな世界を創り上げる弟子こそが真の後継者であり、それを望んでいたのではないでしょうか。是非次世代を担う若者には、自分の世界を創り上げる努力を一生続けて行くのが音楽家だという事を自覚して欲しい。

音楽家は華やかな舞台の裏側に、大いなる孤独も感じる事でしょう。経済的な面も結構厳しく、世の常識の基準ではなかなか生きて行けません。でも偉大なる先人、西行は孤独で漂泊者でもありましたが、その心には孤独な人生への感謝と自分が理想とする世界への追求に満たされて、とても豊かだったのではないでしょうか。森有正は「孤独は孤独であるが故に貴いのではなく、運命によってそれが与えられた時に貴いのである」と書きましたが、表面を飾って虚勢を張って体裁を付け、その場を褒められて自分の心をごまかしている限り、自分の世界は捉えることは出来ません。

例え評価されなくとも、自分の世界をどこまでも追及する姿勢を忘れないで欲しいですね。それが「学ぶ」という事だと私は思います。

「見上げる空は一つなれど果て無し」

ちょっとだけお知らせを

私のHPでは私の名前の漢字を「塩高」で表記しています。本来は「塩髙」という旧漢字なのですが、PCでの作業の事を考えて「高」で統一していますので御了承ください。

A quick announcement

On my website, my name is written as “塩高.” Originally, it is written as ‘塩髙’ using old-style kanji, but for the sake of convenience when working on a PC, I have standardized it to “高.” Thank you for your understanding.

私はSNSもやっていないし、知人が教えてくれる記事を観たりする程度なのですが、今の世の中、心がかき乱されるようなものばかりで、ゆったりと音楽に浸ることが出来ません。何故人間はこれだけ文明が発達しても、争い・反目し合うのでしょうか。この状態を人類は乗り越える事が出来るでしょうか。身近な所を見ていても、乗り越えることが出来ず、溝が深まって行く例を多々見かけます。よく自分の興味のある情報だけに囲まれた「フィルターバブル」という事が言われますが、その申し子は、実は60代70代の高齢者ではないでしょうか。先日の選挙の時など、同世代と話をしていて、これは厳しいと感じる事が多かったですね。

ジョージアの首都トビリシのRustaveri National Theatre 演奏会にて

日本人は個人で動く事より先にグループや組織を作りたがり、その中にいると安心する性質が強いので、会社を辞めても直ぐに同好の士を見つけ仲間を作りたがります。バンド活動もカメラ片手にアイドルの追っかけ(還暦過ぎのおじいちゃんに結構多いのですよ)も自由にやれば良いですが、先ず最初に自分で考え、感じ、自ら行動して行く人が本当に少ない。直ぐに群れたがるのは何故なんでしょうね。一人で行動して行くには、精神や哲学面だけでなく、お金の事も全部自分で解決しなくてはいけないので、その全責任を負って生きて行くのは楽ではないでしょうが、そういう気持ちを持っていないと結局目の前の快楽に沈殿しているだけで、仲良しクラブの友達とのお遊び以上のものにはなりません。

日本人は個人で動く事より先にグループや組織を作りたがり、その中にいると安心する性質が強いので、会社を辞めても直ぐに同好の士を見つけ仲間を作りたがります。バンド活動もカメラ片手にアイドルの追っかけ(還暦過ぎのおじいちゃんに結構多いのですよ)も自由にやれば良いですが、先ず最初に自分で考え、感じ、自ら行動して行く人が本当に少ない。直ぐに群れたがるのは何故なんでしょうね。一人で行動して行くには、精神や哲学面だけでなく、お金の事も全部自分で解決しなくてはいけないので、その全責任を負って生きて行くのは楽ではないでしょうが、そういう気持ちを持っていないと結局目の前の快楽に沈殿しているだけで、仲良しクラブの友達とのお遊び以上のものにはなりません。

六本木ストライプハウスにて Photo 新藤義久

コロナの5年間は、有難い事に私は色んな仕事をさせてもらって、実に沢山の機会を得て全国を飛び回っていました。結構数が多かったのが文藝サークルのようなグループに呼ばれて演奏する仕事でした。どれも芸術に関心の高い方々の集まりでしたので、文学や音楽、歴史の知識が皆さん豊富で、毎回大変勉強になったものの、ずっと気にかかっていたのが、若者が誰も寄って来ないという現実でした。皆さん高齢者でしたし、若者には敷居が高かったのでしょうね。そこがとっても残念でした。

私の世代は10代の若者からすると、もう完全な高齢者であり、同世代や先輩方々が集まって群れている状態は、若者から見れば老人クラブみたいにみえるのでしょう。私が20歳前後の頃は先輩といえば30代40代で、60代以上はもうほとんど関りの無い老人達でした。琵琶を始めた時、初めて行った演奏会がK流の定例会だったのですが、自分の親というより、おじいちゃん、おばあちゃんの世代が何十人も集まっていてびっくりしました。そういう所に行ったこともなかったので、当時の私にとっては全くの異世界だったのを強烈に思い出します。

益田市芸術文化センターグラントワにて 語り部の志人さんと

今自分がそういう仲間入りをするような年齢になって考えてみると、自分の仲間内で群れているようでは、若者が来ないのは当たり前だなと思うのです。同年代の同好の士で集まって、イェーイなんて盛り上がっているのは、老人の自己満足でしかなく、若者が入り込む余地は無いのです。

そんな想いもあって、若手の有能な人にはなるべく声を掛けるようにしています。正直な所、若手の演奏家は技術はよくとも、音楽性に関してはベテランには及ばない部分も確かにあります。当然若手とでは実現できない仕事も演目もあるのですが、出来るだけ若手と組めるような機会も作って行く事で、次世代のセンスを私自身が学んで行きたいと思っています。是非次世代の人にこそ聴いて感じて欲しいのです。私の周りには80代90代にしてアクティブな芸術家がが何人も居ます。このブログでも何度か紹介しているので、ご存じの方も多いでしょう。そういう方々は皆若手と常に仕事をし、高感度でアンテナが張っていて、全く無理なく普段の極々普通の姿勢がとても自由で幅が広いのです。だから多くのものを吸収し、更に色んな発想が出て、世代を超えて人が集まるのでしょう。あの姿は大いに参考になりますね。

これがこれからの私の課題ですね。

最近は何をやっているかといえば作曲です。夏は演奏会も少ないし、この暑さでは外にも出られませんので、私がやれる事といえば作曲する位です。今手がけているものはデュオ曲を3曲、独奏曲を1曲位ですが、ふと様々なイメージが頭に色々浮ぶので、同時進行でこの4曲の譜面を日々書いて推敲しています。

ウズベクスタンの首都タシケントにあるイルホム劇場にて 「まろばし」演奏中 指揮 アルチョム・キム

まあこの中から実際にレパートリーになって行くのがいくつあるか判らないですが、とにかく創り続けて行く事が私の音楽活動です。今あるレパートリーをもっと練り上げて行く事も大事ですが、それも常に考察を重ね、研究して深めて行かなくては、ただの手慣れたお稽古事に陥ってしまいます。作曲にしても練習にしても創造性を常に持っていないと音楽家では居られません。

今迄作曲したものはゆうに100曲は越えていると思いますが、ヴァ―ジョン違いなども含めレコーディングまで持っていけた作品が7・80曲ほどあります。しかしその中でもよく演奏するものは更に限られてきますね。なるべく多くの機会を作って、これ迄創った作品を取り上げているのですが、メンバーもレコーディング時とは変わってくるので、その都度、多少の編曲も加えながらリハーサルもしてやってます。毎月の琵琶樂人倶楽部がその良い機会になっています。

どんな演奏会でも常に演奏するのは最初に作曲した「まろばし」位でしょうか。未だに「まろばし」は演奏する度に刺激がいっぱいで、その時々でどんな展開になるか判らない。だから飽きるという事がないし、この一曲から多様なまでの世界観を味わう事が出来るのです。

人形町楽琵会にて、Vnの田澤明子さんと

琵琶での演奏活動はもうそろそろ30年に手が届く位迄来て、アルバムも10枚が出来上がりましたが、創り上げるととたんに、また次の世界が開け見えて来るのです。8thアルバム「沙羅双樹Ⅲ」では、Viの田澤明子先生と録音した「二つの月」を収録したのですが、レコーディングしている最中から確かな手ごたえを感じていたので、直ぐに次のそのまた次のアルバムのアイデアが浮んで来ました。今年リリースした10thアルバム「AYU NO KAZE」は、私の想う世界を良い感じで表現出来たと実感していて、一つの到達点に来たと思っていますが、それでももう頭の中は次のアルバムの構想が浮んできてノートにあれこれ書き込んでいます。

こうした創作の原動力は色々あるのですが、曲を作る大きなきっかけが言葉なのです。全体は色彩が元になってイメージが湧き上がるのですが、具体的に曲が出来上がる時には言葉が直接の動機となる事が多いのです。今回は独奏曲を創る過程で「彷徨ふ月」というタイトルを思いついた事で、イメージが一気に明確になり、そこから色んなストーリーや情景・色彩等々次々に見えて来て、この曲を創り演奏する意味が見えて来ました。この「彷徨ふ月」というタイトルは、8thアルバムに収録した独奏曲に付けたもので、上記のViとのデュオ「二つの月」のモチーフを使って、それを独奏曲にしたものだったので、収録後、統一性を考え、「二つの月~琵琶独奏」というタイトルに変えました。それで「彷徨ふ月」というタイトルが宙に浮かんだままになっていたので、それを今書きかけの譜面のタイトルに据えた所、瞬く間にイメージが広がってきました。8thアルバムに収録した独奏曲との関連性も出てきて、延長線上にあるような一つの流れも感じています。不思議なもので、言葉一つでイメージが湧いてくるんです。

「Voices]を歌ってくれたMsの保多由子先生と Photo新藤義久

タイトルは私にとって作曲の重要な要素の一つです。タイトルが付く事で曲にストーリーが生まれ私の中に一つの命として動き出すのです。今年リリースしたアルバムの中の「Voices」も、小島力さんの歌詞のインパクトもさることながら、「Voices」というタイトルを思いついたことで音が溢れ出してきました。言葉はたった一言で大きなイメージを与えてくれるのです。私は歌の曲はあまり作曲しませんが、言葉の持つ世界やイメージは、作曲する上でとても重要な要素だと感じています。

世の中には良い言葉が沢山あります。日々の読書は欠かせないですね。

少し間が空いてしまいました。暑い日が続いていますね。皆様お変わりないでしょうか。

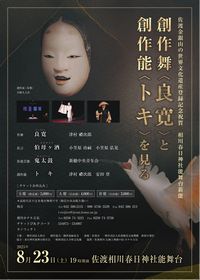

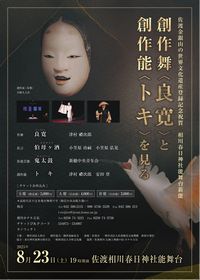

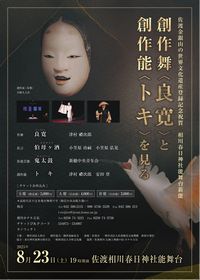

来月後半には上記のチラシの公演が新潟の佐渡であり、「良寛」で音楽を担当するのですが、私はとにかく夏の暑さが苦手なので昼間は引き籠り状態。夜になるとふらふらと徘徊しています。夜な夜な色んなジャンルの仲間と話をしていると「薩摩琵琶は今発展途中」という事をいつも感じます。

筝曲は「みだれ」のような世界に誇る完成度の高い独奏曲から多様な内容を持った語り物、合奏曲等、多くの形態構造を持った曲があって、曲も軽いものからラブソング、歴史もの等様々なヴァリエーションで、筝曲という大きなカテゴリーを形成しているのに対し、薩摩琵琶は歌詞の内容一つとっても未だ大正・昭和の男性優位の目線で、戦争、忠義、哀ればかり。ラブソングが無い音楽は世界中探しても薩摩琵琶位ではないでしょうか。

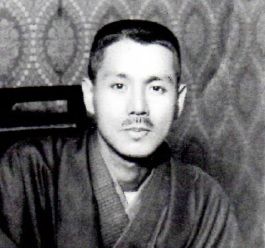

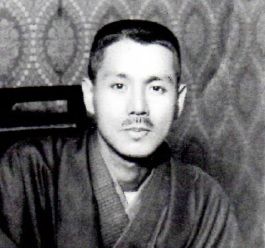

永田錦心

永田錦心が明治期に薩摩琵琶の質を底上げし、組織作りもしてジャンルとして確立しましたが、その志が今受け継がれているとは思えません。水藤錦穰・鶴田錦史がオリジナルな演奏スタイルを発展させたものの、音の形も歌詞の内容も当時のまま。現代人から見ると、そこにはレトロ趣味か嫌悪のどちらかしか気持ちを投影できません。

少なくとも現代に生きる人のセンスを表現しなければ、次世代を担う若者は着いて来ません。古典の物語も新しいセンスで読み解き演奏すれば、新たな古典の魅力として次世代が注目して行くのに、未だに「敦盛」は戦場で名乗りを上げてしまう大正時代の歌詞のまま。平家を最初に語った生仏もびっくりするような捏造ですが、それを何故そのまま未だに大声張り上げて歌っているのでしょう。

こうした戦前のセンスを平気でそのまま舞台でやるという事は、その演奏者が男尊女卑的で忠君愛国的な精神を表現するアーティストと判断されるという事です。私には考えられません。他の邦楽器では、多様な形で活躍している人がどんどん出てきているというのに残念でなりませんね。薩摩琵琶は大正・昭和に出来上がった曲がほとんどで古典ではないのです。歌詞だけを書き換えるような曲作りではなく、曲の構造そのもののバリエーションが必要です。オリジナルといいながら、イントロもフレーズも旧来のままで、曲の構成も同じでは聴いてる方に独自性は伝わりません。流派の曲を上手に弾いているのはお稽古事。現代はリリースと同時に世界に広がる時代です。是非ともこれからの日本の音楽に成って行くような創作活動が必要なのです。

戯曲公演「良寛」津村禮次郎先生と 座高円寺にて

そんな活動をやろうとしている若者もちらほら出て来ました。流派の優等生みたいなセンスではなく、これから現代のセンスで琵琶を弾く人が出て来る事と思います。

私は今後面白い展開になって行くと思っています。流派のお稽古事を脱し、薩摩琵琶の歴史を創って行く若者がどんどん出てくるでしょう。今迄流派の中に固定されていたものが解き放され、これからやっと歴史は動き出すて行くでしょう。私もどんどん作曲・演奏をして、新たな琵琶の魅力を発信して行こうと思います。

お楽しみはこれからだ。

お知らせ

この程HPリニューアルに伴いまして、ブログ「琵琶一人旅」及び「琵琶樂人倶楽部」をこのHP内に移設しました。今後は、こちらの方を御覧くださいませ。よろしくお願い申し上げます。

先日第209回琵琶樂人倶楽部「琵琶唄の現在」をやって来ました。いわゆる弾き語りの琵琶唄ではなく、Msの保多由子先生に歌ってもらって様々な形の琵琶歌を聴いて頂きました。まだまだ未消化なものも多かったのですが、定型の弾き語りにこだわる琵琶唄をこれからもどんどん柔らかくして、未来に向けて新しい魅力ある琵琶樂を発信して行きたいと思っています。

伝統のものには、常に「らしい」かどうかという意見が付きまといます。それはリスナーよりも演者の側にこそ強くあり、自分の習ったものや伝統とされているものが正統で、その型の逸脱を強く拒みます。その結果リスナーとの溝はどんどんと広がって行ってしまいます。リスナーは音楽として素晴らしいと感じてくれれば新しいものでも聞いてくれますが、演者の方は拘りから抜け出すことが大変難しい。色々勉強して、自分で会得したものはなかなか捨てられないし、それが正義正解だと思い込んでしまっている。また自分を取り巻く状況でまかり通っている常識や価値観も乗り越えられないし捨てられない。勉強した人程、捨てられないのです。専門の事を深く知っていても、それ故に視野が狭くなり、周りが見えなくなって、身にまとわりついている状況から逃れられなくなるものです。

個人的な感想ではありますが、薩摩琵琶が弾き語りに固執し、今でも白虎隊や石童丸、鉢の木、城山、松の廊下(忠臣蔵)など忠義の精神みたいなものをやっているのは、今後の琵琶樂に於いても良い事ではないと思います。歴史の資料としてそれらの曲を遺すのは良いと思いますが、お稽古事とは言え、時代錯誤と思うのは私だけでしょうか。

若き日 30代の頃はライブをやると「古典を聞きたい」と言ってくる年配のお客さんがよくいました。私も返事に困って薩摩琵琶の歴史を説明すると、相手も困った顔をするという経験が何度もありました。お客様が琵琶に対して何かのイメージを持って聴きに来ることは結構な事だと思いますが、琵琶樂人倶楽部発足前(20~30年程前)は、演奏者も一番新しい流派程「琵琶千年の歴史」「古典やってます」みたいなキャッチフレーズで「伝統ビジネス」化したような宣伝をして琵琶のイメージを売りにしていました。琵琶樂人倶楽部を始めたのも、こうした現状に対し、しっかり琵琶樂史の説明をして、その豊かで魅力的な琵琶樂を知ってもらいたいと思ったからこそ、活動を始めたのです。平曲も雅楽も勉強せず演奏できない人が「琵琶樂千年の歴史」と軽々しく口にして宣伝するのは、さすがに詐欺でしかありません。そして薩摩琵琶の古典といわれるものが軍国物や軍国時代になってしまうのも実に残念です。むしろこれから古典となるような作品を将来に向けて創って歴史を紡いで行くようであって欲しい。

30代の頃はライブをやると「古典を聞きたい」と言ってくる年配のお客さんがよくいました。私も返事に困って薩摩琵琶の歴史を説明すると、相手も困った顔をするという経験が何度もありました。お客様が琵琶に対して何かのイメージを持って聴きに来ることは結構な事だと思いますが、琵琶樂人倶楽部発足前(20~30年程前)は、演奏者も一番新しい流派程「琵琶千年の歴史」「古典やってます」みたいなキャッチフレーズで「伝統ビジネス」化したような宣伝をして琵琶のイメージを売りにしていました。琵琶樂人倶楽部を始めたのも、こうした現状に対し、しっかり琵琶樂史の説明をして、その豊かで魅力的な琵琶樂を知ってもらいたいと思ったからこそ、活動を始めたのです。平曲も雅楽も勉強せず演奏できない人が「琵琶樂千年の歴史」と軽々しく口にして宣伝するのは、さすがに詐欺でしかありません。そして薩摩琵琶の古典といわれるものが軍国物や軍国時代になってしまうのも実に残念です。むしろこれから古典となるような作品を将来に向けて創って歴史を紡いで行くようであって欲しい。

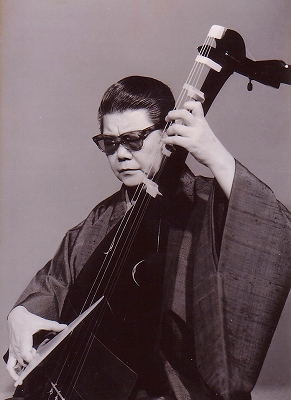

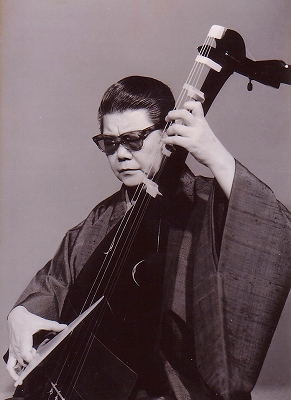

鶴田錦史

よくよく歴史を振り返ってみると、新たな時代を創った人は皆「らしく」ない人達なのです。ピアソラ、チャーリー・パーカー、ジミ・ヘンドリックス、ラベル、ドビュッシー、永田錦心、鶴田錦史、もう切りが無いですが、今スタンダードを思われているものを作った人は当時、皆当時一番のアバンギャルドであり、皆「らしくない」と言われ、お決まりのように「これは○○ではない」と批判されました。その批判されたものが今やスタンダードとなり、古典となって行ったのです。古典とはそうしたアバンギャルドの中に在るエネルギーがあってこそ、古典となって歴史を創って行くのかもしれません。

「らしい」という事は現在のレールの上に立っているという事です。優等生的で、トラディショナルで安定感はありますが、ワクワクとした次の時代は見せてくれない。そして琵琶樂の問題はそのレールが軍国時代であり、忠義の心や男尊女卑だという事です。だから私は琵琶を手にした時、そのレールを外すところから琵琶での音楽活動を始めたという事です。とてもじゃないけどそんな軍国時代のレールには乗れません。

私は薩摩琵琶の音色に惹かれて手にしたので、この音色こそ次世代に伝えたいのです。土台となるレールは日本感性であり、近代の軍国のそれではありません。それは永田錦心や鶴田錦史がやってきた事と同じです。私は彼らのような力量は無いかもしれませんが、だからといって軍国だの忠義だの、そんなものを一音楽家として舞台でやる訳には行きません。そこに自分の主張がないどころか、音楽家としての質を問われてしまいます。本当は先輩たちに次世代の琵琶樂の在り方を示す活動をして欲しかった。残念ながらそういう方は居ませんでしたね。形は真似出来ても、志や精神を受け継ぐのは本当に難しい。

福島県安洞院にて 能楽氏:津村禮次郎師 詩人:和合亮一氏と

「和して同ぜず」という言葉がありますが、「和」するとは、皆が同じ形になる事ではありません。字の語源を辿ると、違う調子の笛が束になっている形なのですが、異なる様々なものが一緒になっている状態が「和」です。「同」とは一緒に居るものが皆同じ質になるという事。つまり「和して同ぜず」とは、異なるものは異なるままに、同じ社会の中に生きている、多様性のある社会といい変えても良いと思います。「和を持って尊しとなす」は皆が同じになるという事ではなく、色々な人が協調し合って生きるという事ではないのでしょうか。

琵琶をやっている人が、旧来の価値観に囚われて「らしい」という一つの形から抜け出せず、その思考迄もが一つの方向に、それも軍国時代の感性に向いてしまうというのは、とてもいびつな形だと思います。そこからは次世代の琵琶樂は到底生まれて来ない。私はそう思えて仕方がないのです。

自分と同じ形、同じ視点、同じ感性でないと仲間ではない、という村社会の心情は、コロナの頃のマスク警察やワクチン強要と同じで、形も思考も行動も同じでないものは異常なものとして排除するという感性と全く同じなのです。つまりは全体主義へと簡単に流れてしまうという実例だと思っています。

若き日 厳島神社本殿にて

少なくとも音楽・芸術は、そんな狭量な所から発して欲しくないですね。琵琶樂が、過去に寄りかかって同じ事を繰り替えず骨董品ではなく、常識も習慣も乗り越えて次の時代を感じさせてくれるような魅力のある音楽であって欲しいのです。

少なくとも音楽・芸術は、そんな狭量な所から発して欲しくないですね。琵琶樂が、過去に寄りかかって同じ事を繰り替えず骨董品ではなく、常識も習慣も乗り越えて次の時代を感じさせてくれるような魅力のある音楽であって欲しいのです。