今年も年が明け、東京では清々しい朝を迎えました。雲一つない天気が1日2日と続き、正に春の日差しを感じるような晴天となりました。日本海側では大雪だそうで、大変な事と思います。是非お気を付け下さい。

昨年からの状況もあり、今年は年賀状も失礼して、静かに過ごしています。早々に新年の挨拶を頂いた方には、改めてお返事を書きたいと思っております。

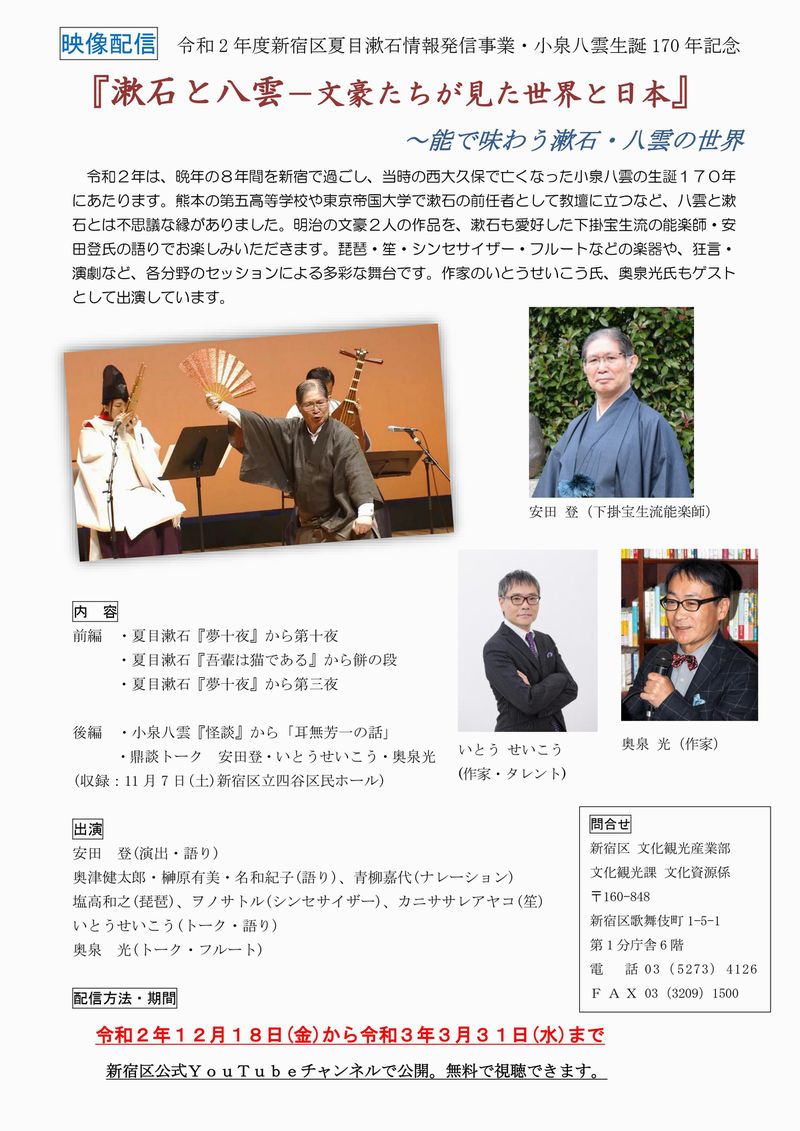

昨年秋の金沢能楽美術館にて、能楽師の安田登先生、俳優の佐藤蕗子さんと

昨年はお仕事は順調だったのですが、作曲があまり進まず、色々と創ったものの、形になった曲が少なかったので、今年は作品創りを第一としたいと思います。そしてそれをレコーディングまで持って行きたいですね。今録音しておきたい曲が約10曲程溜まっていますので、先ずはこれらの曲をもう少し推敲して、夏以降には録音・演奏がやれるように何とかしたいと思っています。そのための準備に早速取り掛かろうと思います。

年末からずっと色んな事を考えて、多くのキーワードやアイデアが湧いてきているのですが、物事は自然な流れに任せるのが一番。今は「風の時代」ですから、とどまるのは時代にそぐわない。そよ風だろうが、突風だろうが、時代と共に沸き起こる自然な流れを大切にして、更に次のステップの事もしっかり考えて行動して行きたいと思います。

今年は先ず、昨年に引き続きギャラクシティープラネタリュウムドームにて、1月23日に「銀河鉄道の夜」を上演いたします。(画像がちょっと小さくてすいません)

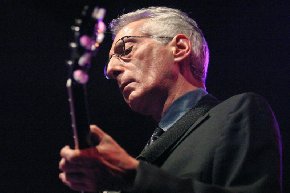

ギャラクシティーは、私が琵琶弾きになる前に映写技師として働いていた劇場で、約25年程前この劇場の立ち上げの時のメンバーでした。5,6年程で私はプロの演奏家の道へ進みましたが、20年の時を経て一昨年また縁があって、昨年2月に演奏させていただきました。その時はもう気分はニューシネマパラダイスのトトみたいな感じでしたね。何とも感慨深い演奏会でした。左の写真がその時のものなのですが、今回のチラシにこの写真が使われました。

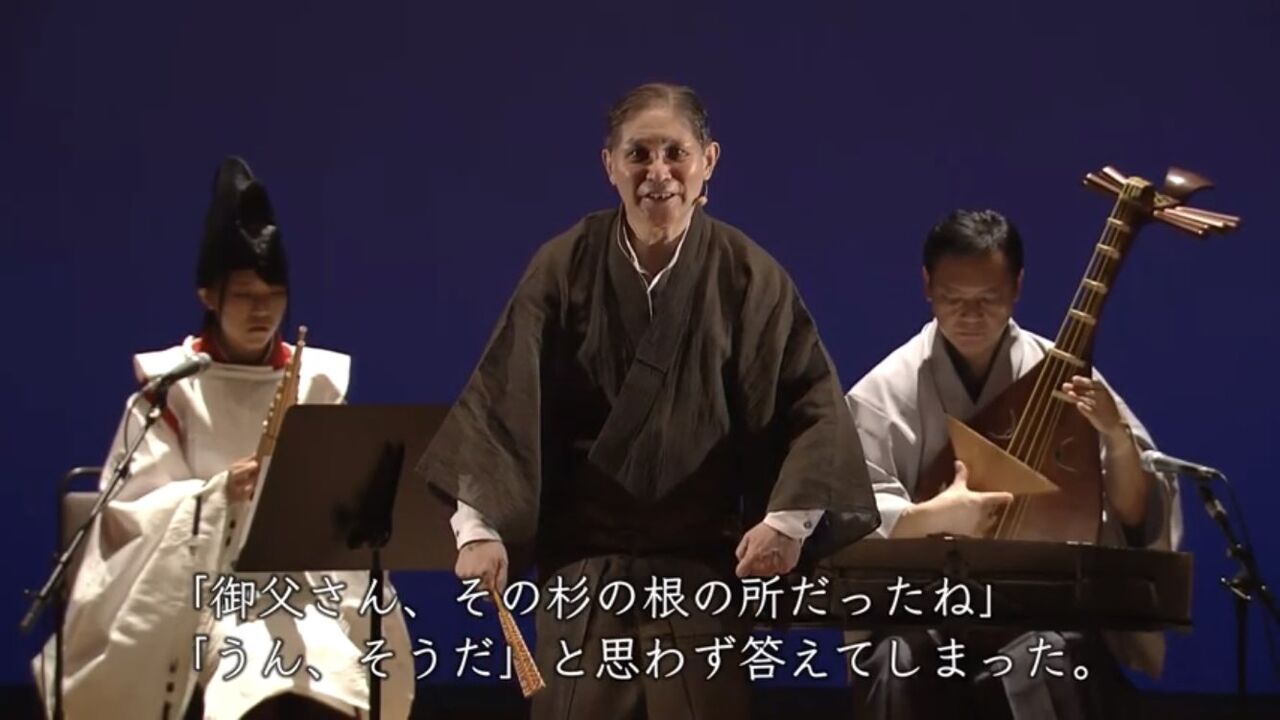

ギャラクシティーは、私が琵琶弾きになる前に映写技師として働いていた劇場で、約25年程前この劇場の立ち上げの時のメンバーでした。5,6年程で私はプロの演奏家の道へ進みましたが、20年の時を経て一昨年また縁があって、昨年2月に演奏させていただきました。その時はもう気分はニューシネマパラダイスのトトみたいな感じでしたね。何とも感慨深い演奏会でした。左の写真がその時のものなのですが、今回のチラシにこの写真が使われました。今年は安田登先生を中心に、こんなメンバーが揃います。

能楽師:安田 登

琵琶奏者:塩高 和之

語り:佐藤 蕗子

チェロ:新井 光子

キーボード:ヲノ サトル

アコーディオン:玉井 夕海

琵琶奏者:塩高 和之

語り:佐藤 蕗子

チェロ:新井 光子

キーボード:ヲノ サトル

アコーディオン:玉井 夕海

面白くなりそうです。

そして今年も琵琶樂人倶楽部のスケジュールが大体出そろいました。若干の変更はあるかと思いますが、以下のスケジュールでやりますので、是非お越しください。19時30分開演、1000円珈琲付き。8月のSPレコードコンサートのみ18時00分開演です。

1月13日(水) Live 「春を寿ぐ歌」 ゲスト:保多由子(Ms) 長谷川美鈴(笛)

2月10日(水) レクチャー&Live「現代の琵琶樂」 ゲスト:田澤明子(Vn)

3月10日(水) Live「次代を担う奏者達Ⅸ」ゲスト:石橋旭姫(筑前)

4月14日(水) レクチャー&Live「琵琶フロムシルクロード」ゲスト:神谷和泉(フルート)

5月12日(水) Live「薩摩琵琶で聴く平家物語」ゲスト:未定

6月09日(水) レクチャー&Live 「筑前琵琶の世界」ゲスト:平野多美恵(筑前)

7月14日(水) Live「琵琶歌の新しき世界」ゲスト:保多由子(Ms)

8月15日(日) SPレコードコンサート(8月のみ第三日曜 18時00分開演)

9月08日(水) レクチャー&Live「琵琶樂の歴史と変遷」

10月13日(水) Live 「語り物の系譜Vol.14」ゲスト:櫛部妙有(朗読)

11月10日(水) Live 内容未定

12月08日(水) Live「お楽しみ企画」ゲスト:未定

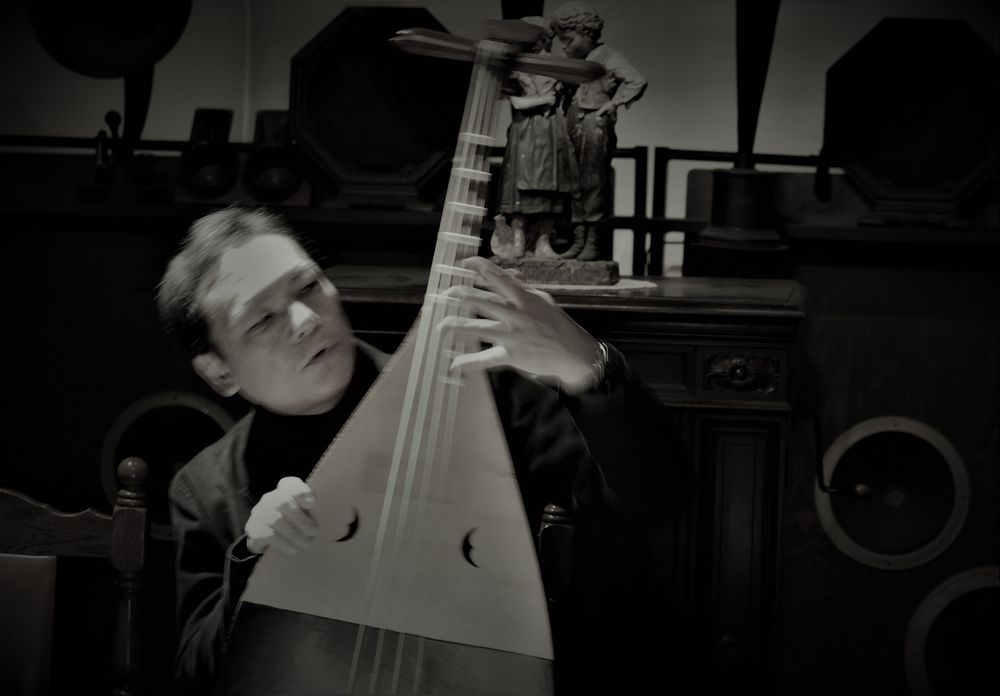

昨年秋のライブ 赤坂見附「ゆううん」にて。メゾソプラノ保多由子先生、尺八藤田晄聖君と

今年がどうなって行くかは私には予想が尽きません。国内だけを見ていても、もうどうにもならない時代ですので、アメリカやアジアの動きがそのまま日本に影響してくるでしょう。しかしどうなろうとも私は琵琶を弾いている事だけは確かです。かつてオリヴィエ・メシアンが、収容所の中で「世の終わりの為の四重奏曲」を書いたように、どんな状況になっても自分の行くべき道を行く、それしかないと思っています。

今年もよろしくお願い申し上げます。