先日は東京で初雪が降りましたね。今年は日本海側では大変な大雪だそうですが、雪をほとんど見ることなく育った静岡人としては、久しぶりに気分が高揚しました。思えば初めて東京に移り住んだ次の日、高円寺の小さな木造アパートで一人暮らしを始めて、異様な寒さで朝起きると、外は雪が降っていました。18歳の誕生日の頃だったのですが、その雪が降る情景を目にして、「東京に来たんだな」と強く感じました。あれからもう随分と長い時間が経ちました。時の流れというものはあまりにも速いものですね。物理的な時間は、人生に於いて意味は無いのかもしれない…などとちょっと哲学してしまいました。

30代の頃 かつての実家の玄関先で

私は高校生の頃は日記を付けていました。東京に来てからは全く書いていなかったのですが、琵琶を手にするようになってから、日記ではないのですが、計画ノートのようなものを時々書くようになりました。

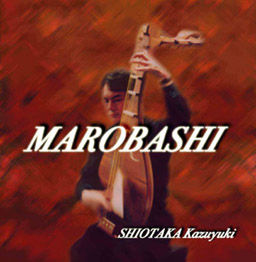

普通のノートに高校生の時から日記に使っていたカバーを付けて、次にどんな曲を創るとか、どんな場所で演奏会をやる、いつ頃CDをリリースする等々、思いつくままに書いていて、ノートを開く度に、その時々での計画や課題をちょこちょこと足したり直したりしています。発想が浮ばない時や、すっきりしたい時には、そのノートを開くと何となく気持ちが落ち着いて、コーヒーを淹れてノートを眺めるのが癖になっています。お陰様で創りたいと思っている曲や、CD、活動の展望等々、やりたいと思っていることは~時間は随分とかかっていますが~実現していますね。

何事も想う事から始まるのですが、書くという行為は、その想いを身体に沁み込ませるような効果があるのでしょう。強い想いというよりも、ゆったり構えて、じわじわと体に浸透してくる感じが良いようで、ノートを開く度に未来の自分を想像しながら書いています。

ただ、そこにはお金の事や暮らしぶりの事は一切書いてありません。お金は何かをするために必要ではありますが、お金は所詮何かをもたらす前段階でしかない。ノートには第一にやりたいことしか書きません。肩書や暮らしぶり等のような、やりたい事の周辺に付随してくっついて来るような事も書きません。

人間生きていると、あれこれやりたいと思いますし、物だって欲しいものはいくらでもあります。大体私は、日々数えきれない小さな想いや願望欲望等、いくらでも尽きる事なく沸いて来るような俗物です。しかしどんなものが出て来ても、どんな状況になっても変わらない、自分の人生でずっと求め続けていたい事ははっきりしていますので、音楽の事だけを書きます。

多分無意識の内に、書くという行為によって、自分に生きる道筋を確認しているのでしょうね。私のようなすぐに易きに流れるナマケモノには、ちょうど良いのでしょう。

実際の生活では、お金の事も健康の事も人間関係の事も、とにかくありとあらゆる事に振り回されています。自分を取り巻く周辺の状況は刻々と変わるものです。そういう中にありながらも、自分の行くべき道を見失っては、自分の人生を生きることは出来ませんので、一番の目的とそれ以外の事を分けて考えるようにしています。。

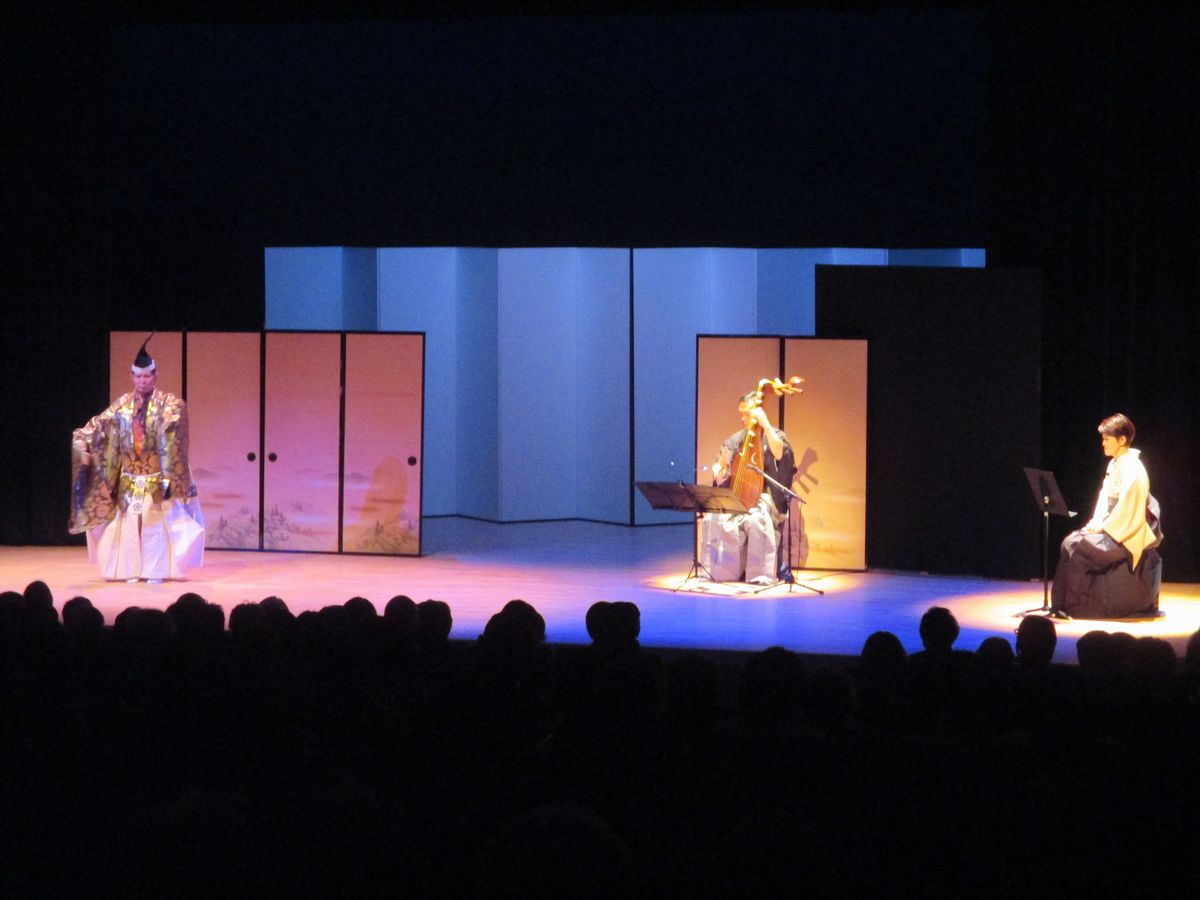

京都 清流亭にて 笛の大浦典子さんと

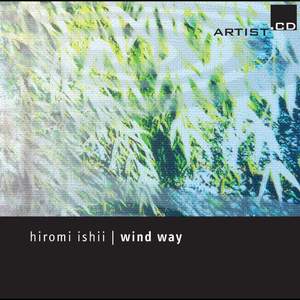

今書いているのは、次に創る曲の構想と、それを初演する時のプログラムです。尺八や笛などの和楽器とのデュオ作品ももう一曲どうしても創りたい。そしてヴァイオリンと琵琶の作品をもう一つ作りたいのです。今はネット配信があるので、確実に自分の作品が世界のどこかに残って行くことを頭に置きながら作曲録音をしてみたいですね。

そしてもう一つ、このコロナ禍を経て思うのは、活動の展開や演奏する環境についてです。私の音楽はショウビジネスとはかけ離れているので、その部分をしっかりと頭に置いておかないと上手く行きません。国内の大きなホールでのコンサートはしばらくは難しそうですね。集客も大変だろうし、大人数が集まるという事に対するアレルギーのようなものが確実に今後残って行くと思います。逆に小規模のサロンコンサートは、本当に好きな人だけが集まってくるので、私のような音楽に於いては、世の中が落ち着くと、機会が増えるような気がしています。琵琶は音量的にも、元々小さなスペースで聴くものでしたので、本来の形が戻ってくるのかもしれません。

また海外公演は、これ迄私がやってきたものは行政や大学などの関連のものばかりでした。そう考えますと海外での演奏の機会は、今後は当分無いだろうと思います。年末にJCPMの仕事で海外向けに演奏の収録をしましたが、ショウビジネスではない私のような活動は、今後海外に於いては、実演より映像が中心になると思います。同様に国内でもレクチャーの仕事なども配信が多くなるでしょうね。

京都桃山の素敵なサロン ラ・ネージュにて 朗読かの馬場精子さんと

いずれにしろアルバムにしても、ライブにしてもネットによる配信は、今後重要なファクターになって行くでしょう。その為にも作品のレコーディングは重要課題になりますね。実際昨年の世界的自粛で、ネット配信の売り上げは、海外でも国内でも伸びています。私の場合は売り上げといっても、何の足しにもならないような額でしかありえませんが、伝統邦楽系では比較的早い時期にネット配信を始めていたので、とりあえず40曲程でも配信していて良かったと思っています。

今後は、この所書いている「組曲 四季を寿ぐ歌」全6曲、他デュオの作品が3曲、ソロが1曲とりあえず出来上がっているので、これらのレコーディング

と、上記したこれから創るデュオの作品2曲を、是非とも配信に乗せたいと思っています。

と、上記したこれから創るデュオの作品2曲を、是非とも配信に乗せたいと思っています。

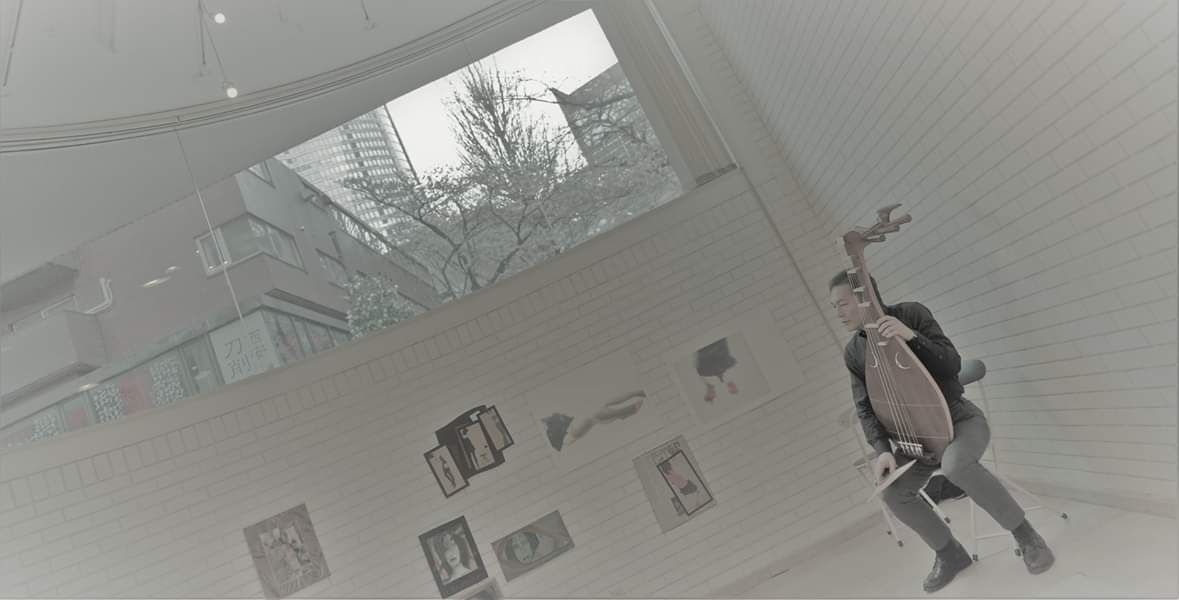

photo 新藤義久

これからは演奏会の形も、演奏家作曲家の活動のやり方も大きく変わって行くでしょう。私の未来ノートもまた変化して行くと思います。しばらくノートを開く機会が増えそうです。