すっかり春の風を感じますね。まだまだ肌寒いですが、季節が移ろって行く時の風情は大好きです。また先日は夕方から雨が降り、気分がしっとりと落ち着きました。

私は雨が降ると何故か感性が開くというか、刺激されて、発想が沸いて出て来ます。「而」の魔術的な時間が雨によって刺激を受けるのでしょうか。先日はデヴィッドラッセルの「バリオス作品集」をずっと聴いていました。精緻且つ端正な表現の中に類稀な美音が響き渡り、音楽が私の内面に向かって満ち、広がって行くのです。私は基本的に外に向かって行く音楽よりも、内面に響く音楽が好きなので、一見派手なコルトレーンやマイルスの音楽も、実は内面に深く響き渡る部分にぐっと来るのです。雨の風情とそんな内に向かう音楽は、いつも私を満たしてくれます。今回もずっともやもやしていた独奏曲の冒頭の部分が、雨の到来と共に頭に浮かび、すらすらとフレーズが出てきました。それまで数日ちょっとうだうだとしていた気分も上向いて、陰から陽へとじんわりと変わって行きました。

この時期は震災の事もまだまだ記憶にあって、ウキウキはしていられないのですが、何か季節の移り変わりと共に、心身が動き出したようです。

今週は8日に3,11の追悼の会をヴィオロンでやります。毎年ルーテルむさしの教会でやっていたのですが、こういう時期ですので、今年は使えず、急遽ヴィオロンでやることになりました。震災については、年を重ねるごとに色々と考えることがありますね。コロナ禍中にある今、生活全般に渡って今後の在り方を見直す良い時期だと思っています。

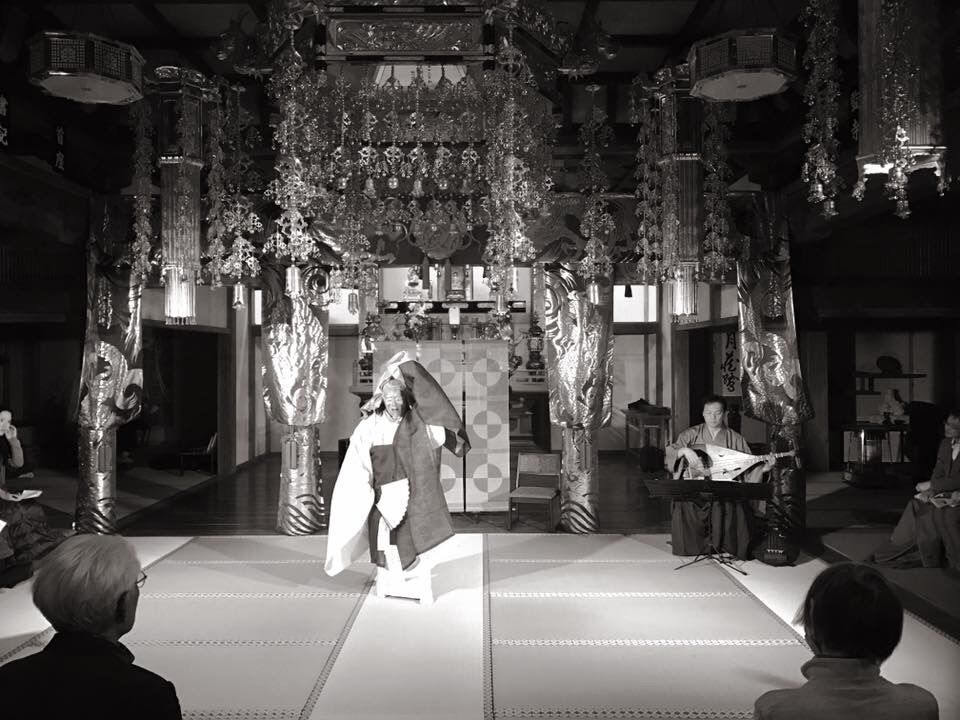

そしてすぐ後の10日には、第159回の琵琶樂人倶楽部があります。今回は筑前琵琶の本場福岡から、今とても勢いのある奏者 石橋旭姫さんが来てくれます。筑前琵琶の演奏は関西や九州が中心で、なかなか関東では本格的な演奏が聴けませんので、とても良い機会だと思います。曲は「舞扇鶴ヶ岡」「清水一角」をたっぷりと弾き語りして頂きます。

私自身が普段からあまり弾き語りをやらないので、オーソドックスな近代琵琶樂をしっかり聴きたい方には、是非是非お勧めです。石橋さんとは2018年に、琵琶樂人倶楽部でもおなじみの平野多美恵さんが主催した「森の中の琵琶の会 薫風」でご一緒させてもらっていて注目していたのですが、今回御縁があり、出演の運びとなりました。ご期待ください。尚開演時間が1時間繰り上がって、18時30分からとなっていますので、ご注意くださいませ。

そして12日は神田音楽学校の「神田音楽祭」が内幸町ホールにて開催されます。ネットでの配信もするようですので、こちらも宜しく。

そして12日は神田音楽学校の「神田音楽祭」が内幸町ホールにて開催されます。ネットでの配信もするようですので、こちらも宜しく。

毎年花粉の時期は暇で、4月の終わりのGW辺り過ぎからだんだん盛り上がってくるのですが、今年はちょっと先が見えないですね。秋には少しばかりお仕事を頂いていますが、自分の演奏会の企画が立てられないので、もう少し様子見という感じです。作曲も進んでいますので、秋まで時間があるというのは、ちょうど良いのかもしれません。日々の食い扶持が問題ではあるのですが・・。

コロナ禍という事もあり、色々と考えることが多いのですが、この所肉体の在り方、身体性というものに想いを馳せています。自分がそれなりの年齢になってきたことで、肉体的な衰えという所もある程度感じてくると、心の面だけを考えてはいられなくなるというのが正直なところです。

私は以前から人間は肉体的な生き物でなく、あくまで精神的な生き物であり、精神や感性こそが文化であると言い続けているのですが、この頃は肉体という所にも目が向くようになりました。前回のブログに書いたような、基本的な奥底にある感性(核と言えばよいのでしょうか)は変わらないと思いますし、そこにこそアイデンティティーもあるのでしょう。しかしそうはいっても人間は肉体を離れて存在することは不可能です。

現在は脳だけを取り出して有機体である肉体を離れ、ヴァーチャルな世界へと移行しようとするような動きもあり、また仏教の世界観などは最先端のそれらの考え方に合う様で、法華経とデジタルや量子力学の世界との関わりについて話などをする人も出て来ています。私もその辺の話は、大した理解が出来ないまでも、割と共感するところが多く、興味深く聴いています。しかし演奏家である以上、私の音楽も肉体と共に在り、また、年齢と共に演奏も少しづつ変わって来てます。

例えば演奏するだけでなく、聴くという行為も肉体を伴うものであり、聴くことで何かしらの感覚が呼び覚まされて、肉体が変化して行きます。体調が良くなる人もいるだろうし、興奮して元気が出る人もいるでしょう。精神や感性は何よりもまず中心にあるものですが、手や肌の感触、身に吹き来る風の心地など五感全ては感性がつかさどる部分ではあるものの、脳での知覚よりも、もっと先に肉体が感じるという話も聞いたことがあります。いずれにしろ肉体と感性は、お互いに影響し合って、ヴァーチャル世界の様にどちらか一方では、存在し得ないのではないかと思います。

例えば歩くしかなかった時代に、馬に乗る事で、遠いところまで行くことが出来るようになった人類は、その感性を大きく広げたことでしょう。弓矢の発明なんかも、目の前に居ない、遠くに居る相手を倒せるのですから、その感覚的変化は大きかったでしょうね。石を投げるようなものと違い、自分の身体が拡張されたように感じたのではないでしょうか。

そして馬や弓矢、各種道具に合わせ、肉体自体も変わって行ったことと思います。こうしたことは人間には多々ありますね。また社会の形成や文字や書物の発明など、人類は大きな変革をもう何度も味わってきていますが、それに伴って変わったのは感性だけでなく、肉体もそうであったと感じてなりません。肉体と精神・感性のつながりが今とても興味深いのです。

アイデンティティーとなるような核の部分は、感性という言葉では表しきれないので、また別と思っていますが、現代の人間は100年前の人間とは自分の肉体を取り巻く生活環境も変わり、当然感性感覚も変化していると思います。

現在は様々な研究がなされていて、有名な所ではDavid

A.

Sinclair教授の「老いなき世界」なんてのもありますね。今私が20歳の肉身体を持ったとしたら、きっと見える世界も感性も変わってくるでしょうが、今のこの年齢の肉体だからこそ感じることが出来る世界が確実にあるように思います。結局肉体を離れた感性はありえないのかもしれません。

A.

Sinclair教授の「老いなき世界」なんてのもありますね。今私が20歳の肉身体を持ったとしたら、きっと見える世界も感性も変わってくるでしょうが、今のこの年齢の肉体だからこそ感じることが出来る世界が確実にあるように思います。結局肉体を離れた感性はありえないのかもしれません。

雨がもたらす心の有様は、様々なものを想起させてくれます。若い頃は心より先に肉体が動き出したのでしょうね。そういう意味では、芸術にとって年を重ねるというのは、肉体の支配を離れ、より感覚感性そのものに近づいて行く、とても良い事のように思えます。

今自分が創り、奏でることが出来る音楽をやりたいですね。

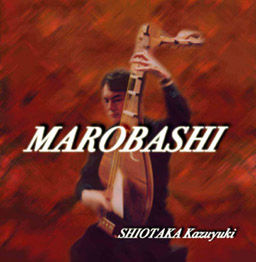

只今、作曲の師である石井紘美先生とやり取りをしていて、2003年に初演した先生の「HIMOROGI Ⅰ」を手直ししているんですが、これは私の2ndCD「MAROBASHI」に収録されていまして、そのCDの中に「in a silent way」という私の作品も入っています。もう18年前の録音です。

只今、作曲の師である石井紘美先生とやり取りをしていて、2003年に初演した先生の「HIMOROGI Ⅰ」を手直ししているんですが、これは私の2ndCD「MAROBASHI」に収録されていまして、そのCDの中に「in a silent way」という私の作品も入っています。もう18年前の録音です。