アーカイブ: ブログ

5月の風2021

私は修理が安くて済みそうな状態の中古の琵琶を買って、自分で直せるところは自分で直し、難しい所は石田さんにお願いして、なるべく生徒の負担のない形で稽古用の琵琶を提供していますが、石田琵琶店さんで販売している中古のものも時々あるようなので、修理調整の技術・知識の無い方は、石田さんに相談すると良いかと思います。ただいつもそうした中古がある訳ではないのと、お値段はそれなりにします。

私は修理が安くて済みそうな状態の中古の琵琶を買って、自分で直せるところは自分で直し、難しい所は石田さんにお願いして、なるべく生徒の負担のない形で稽古用の琵琶を提供していますが、石田琵琶店さんで販売している中古のものも時々あるようなので、修理調整の技術・知識の無い方は、石田さんに相談すると良いかと思います。ただいつもそうした中古がある訳ではないのと、お値段はそれなりにします。 また絹糸を張って、ぎゅうぎゅう引っ張りながら弾くので、どんどんチューニングもズレます。糸巻はギターのようにギア式ではないので、左の写真のように押し込みながら回さないといけません。最初は皆さんチューニングが出来ず、練習にもならないという日々を過ごすことになります。糸巻も使っている内にゆるくなるので、削って締り具合の調整をしなくてはいけませんし、絃そのものは湿気や気温差に弱く、とにかく言う事を聞いてくれません。今でも私はチューニングには本当に悩まされていますね。とにかく現代の感覚で接していては扱えません。まあ歌の伴奏で、合いの手にベンベン鳴っていればいいというのなら、ほったらかしでも良いと思いますが。

また絹糸を張って、ぎゅうぎゅう引っ張りながら弾くので、どんどんチューニングもズレます。糸巻はギターのようにギア式ではないので、左の写真のように押し込みながら回さないといけません。最初は皆さんチューニングが出来ず、練習にもならないという日々を過ごすことになります。糸巻も使っている内にゆるくなるので、削って締り具合の調整をしなくてはいけませんし、絃そのものは湿気や気温差に弱く、とにかく言う事を聞いてくれません。今でも私はチューニングには本当に悩まされていますね。とにかく現代の感覚で接していては扱えません。まあ歌の伴奏で、合いの手にベンベン鳴っていればいいというのなら、ほったらかしでも良いと思いますが。 音楽の究極は音色だと私は思っています。一流の演奏家はその音色ですぐに判別がつきます。ヴァイオリニストのヨゼフ・スークやダヴィッド・オイストラフなんかは、クラシックの専門でもない私でも、聴いた瞬間に判るくらいの音色でした。それだけでなく、その演奏家が育った土地までもが聴こえてくるような揺るぎないスタイルがありました。

音楽の究極は音色だと私は思っています。一流の演奏家はその音色ですぐに判別がつきます。ヴァイオリニストのヨゼフ・スークやダヴィッド・オイストラフなんかは、クラシックの専門でもない私でも、聴いた瞬間に判るくらいの音色でした。それだけでなく、その演奏家が育った土地までもが聴こえてくるような揺るぎないスタイルがありました。顔も声も年齢も性別も国籍も、生きている時代も、全く違う人間が弾くのですから、声と同じく楽器の音色が違って当たり前なのですが、それが聴こえて来ないというのは、その人の音楽に成っていないという事に他なりません。自分の声を持っていない人間が居ないように、琵琶弾きも自分の音色を持たなくては琵琶奏者とは言えません。

穏やかな時間

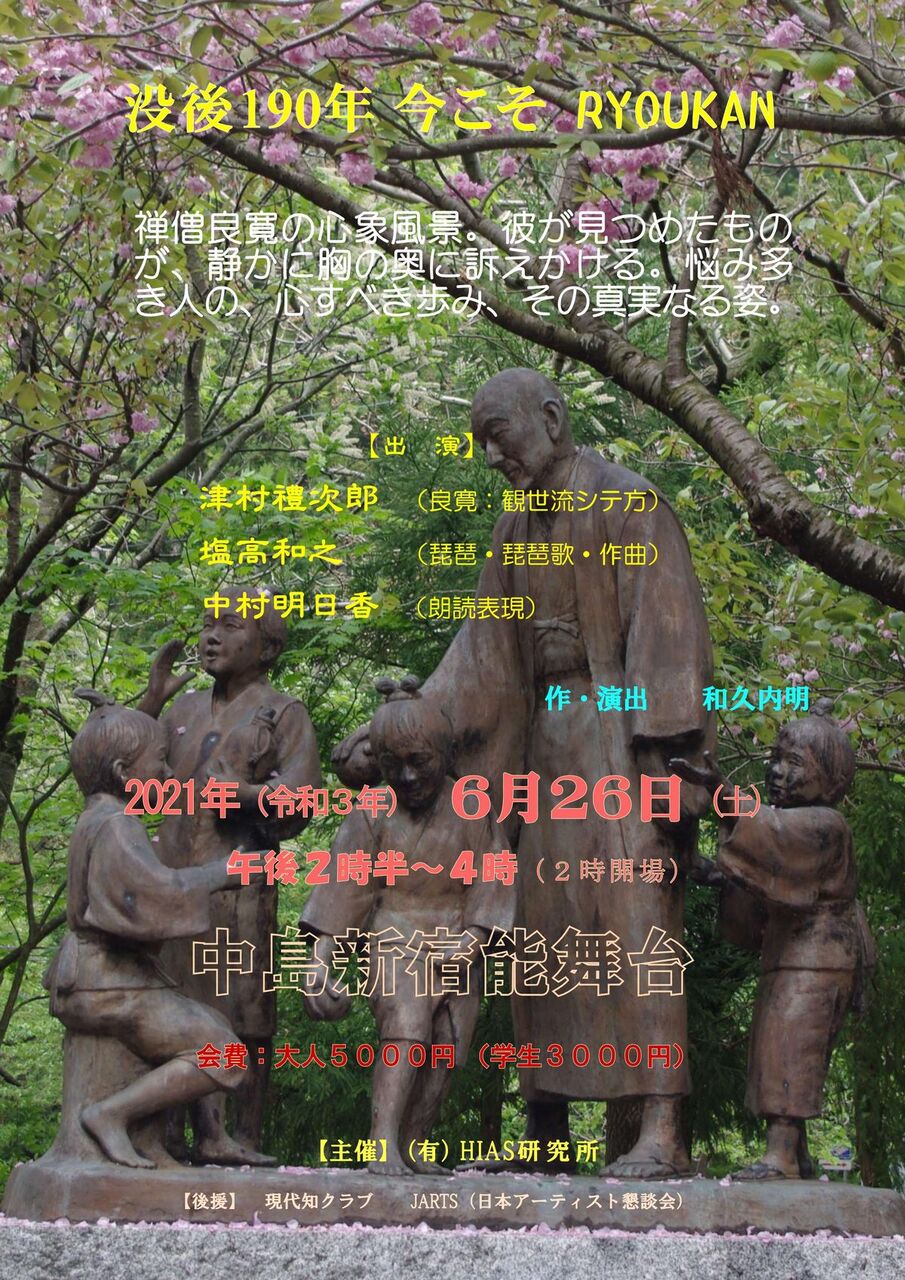

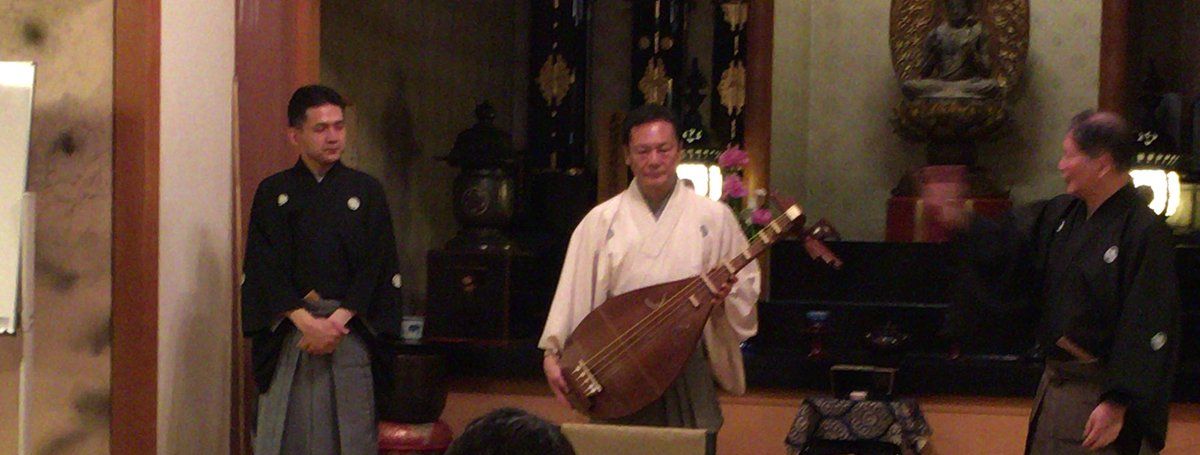

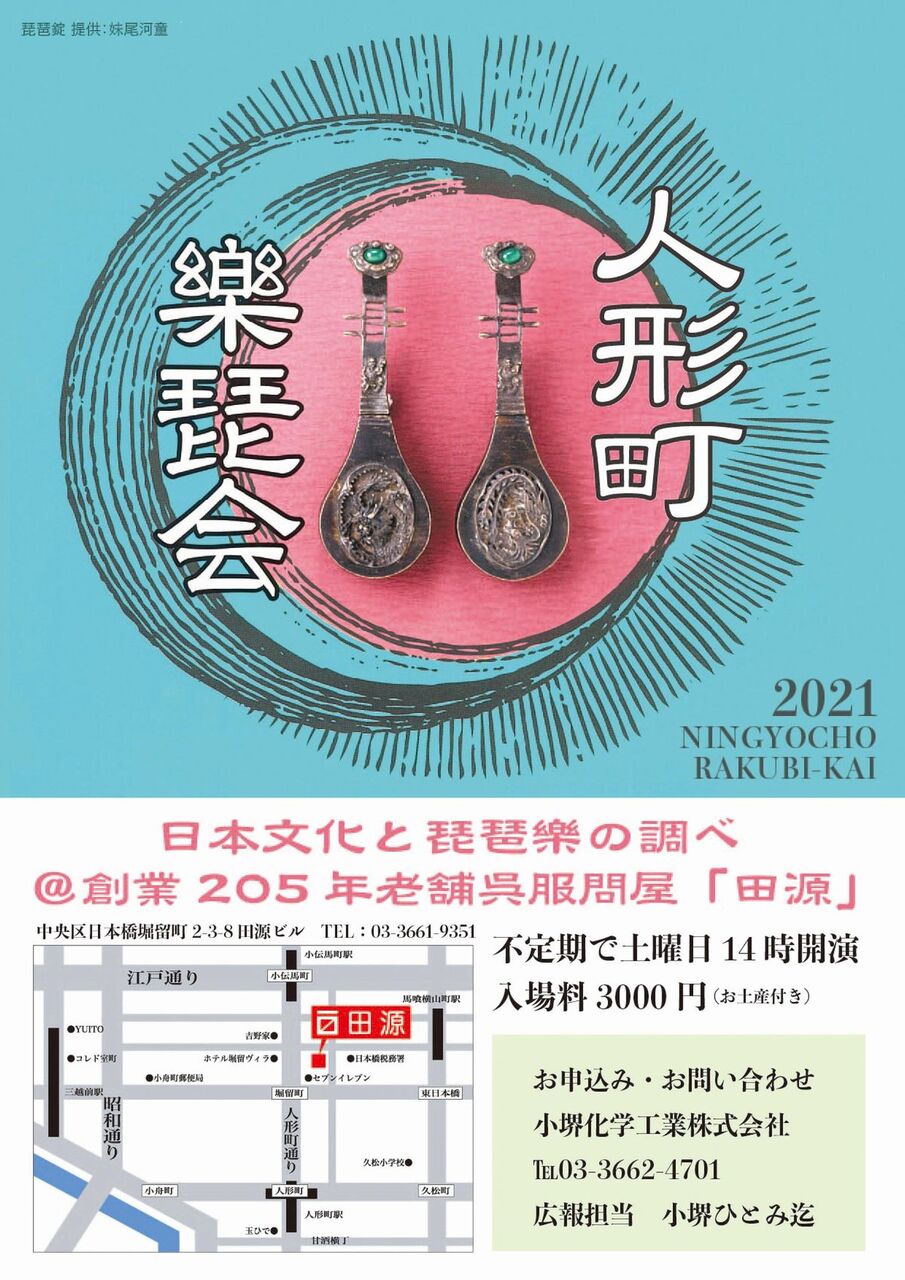

こういう時にこそ、音楽家は覚悟を持って活動をしないと、動きが止まってしまいます。ありがたいことに楽琵会の復活、そして毎月定例の琵琶樂人倶楽部と、自分から発信する会は何とか出来ているので、自分の表現すべきものはキープしていますが、もう少し攻めて行く位でちょうど良いのかもしれません。

こういう時にこそ、音楽家は覚悟を持って活動をしないと、動きが止まってしまいます。ありがたいことに楽琵会の復活、そして毎月定例の琵琶樂人倶楽部と、自分から発信する会は何とか出来ているので、自分の表現すべきものはキープしていますが、もう少し攻めて行く位でちょうど良いのかもしれません。

そしてやはり私にとって、一番心が平安になるのは、良い音楽に接している時です。見事とか、格好良いとか、凄いとか、そんな表面の感情が消え、音楽そのものの中に自分が入って行けるような時は、幸せでいっぱいになりますね。激しいエネルギーに満ちているものは好きなんですが、それが単なる感情のはけ口になっているようなものは、直ぐそんな俗な欲が見えてしまいます。

琵琶譜の事

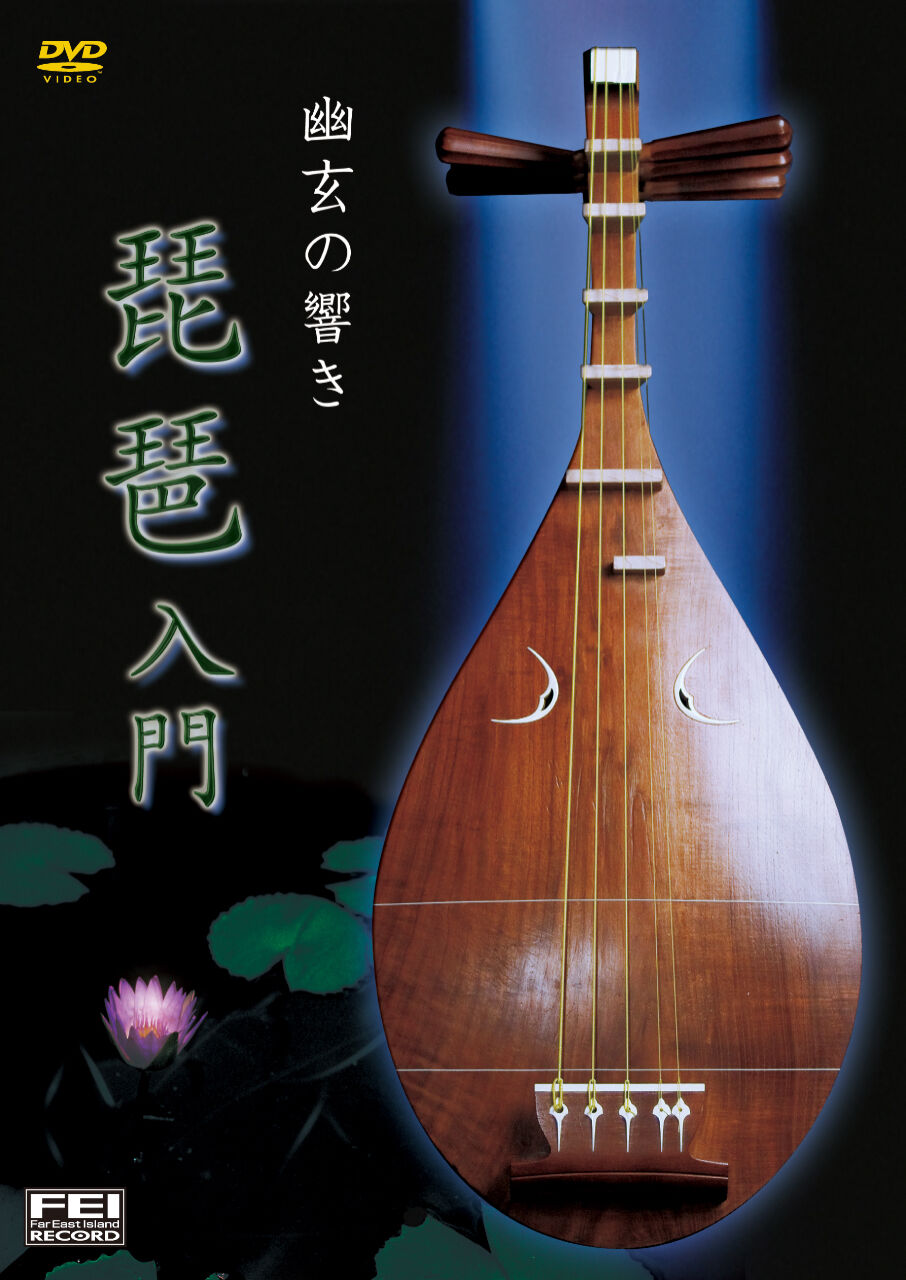

ネットに挙がっている記譜法は、タブ譜として四絃の流派のものに比べ比較的解り易く、作曲家には、こうしたものがある方が使い易いのでしょうね。私は鶴田系の記譜のやり方に更に手を加えて、もう少し現代の演奏者が感覚的に解りやすいように工夫をしています。ちなみに私の教則DVDでは、私のやり方による記譜法を使っています。

ネットに挙がっている記譜法は、タブ譜として四絃の流派のものに比べ比較的解り易く、作曲家には、こうしたものがある方が使い易いのでしょうね。私は鶴田系の記譜のやり方に更に手を加えて、もう少し現代の演奏者が感覚的に解りやすいように工夫をしています。ちなみに私の教則DVDでは、私のやり方による記譜法を使っています。楽譜に関しては、海外の方に譜面を渡すこともありますし、以下の動画のように他の楽器で演奏してくれることもありますので、共通言語として五線譜で表記することも必要になって来ます。

五線譜の風景Ⅱ http://blog.livedoor.jp/rishu_alone/archives/51296358.html

高胡:林正欣さんのリサイタルの様子ですが、拙作の「塔里木旋回舞曲」が取り上げられています。彼女たちは台湾から私の家までやって来て、レクチャーを受けて、少しアレンジも加えて演奏してくれました。五線譜で渡したのですが、勿論書ききれない所もあり、口頭で色々と説明しました。英語と日本語のちゃんぽんでやったのですが、台湾の方は日本で使っている漢字がそのまま通じますので、コミュニケーションがし易いですね。

全ては、琵琶樂の為に。

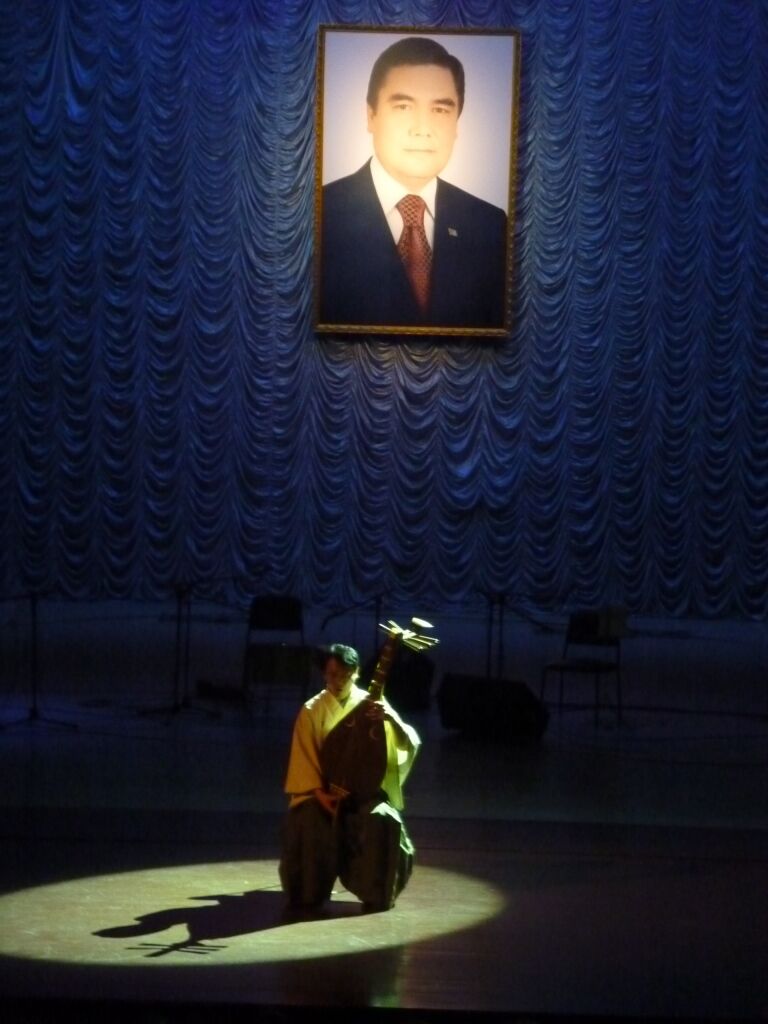

Still On The Road

先日ギャラクシティードームにて、8月7日に公演予定している「銀河鉄道の夜」のプロモーション用の動画撮影をしてきました。年明け1月に予定されていた公演(左チラシ)が夏に延期になったのですが、この状況で実現可能な形を模索した結果、最終的には歌い手と語り手、そし私以外の音楽家の音源はスタジオで別録りして、本番はジョバンニとカンパネルラの人形使い2名、それに私と安田登先生が舞台上で演じ、そこにパフォーマー2名が加わるという形になり、今回音源に合わせてプロモーション用の動画の収録をしてきました。笙のカニササレアヤコさんも加わるという情報も!。

先日ギャラクシティードームにて、8月7日に公演予定している「銀河鉄道の夜」のプロモーション用の動画撮影をしてきました。年明け1月に予定されていた公演(左チラシ)が夏に延期になったのですが、この状況で実現可能な形を模索した結果、最終的には歌い手と語り手、そし私以外の音楽家の音源はスタジオで別録りして、本番はジョバンニとカンパネルラの人形使い2名、それに私と安田登先生が舞台上で演じ、そこにパフォーマー2名が加わるという形になり、今回音源に合わせてプロモーション用の動画の収録をしてきました。笙のカニササレアヤコさんも加わるという情報も!。

私は、あのプラネタリュウムのドームシアターの中で黙々と練習していた頃から今迄の、この20数年という物理的時間と感覚的な時間が、どうにも一致しません。あっという間という事ではなく、そのまま延長している感じでしょうか。あの頃の思い出は確かにある種のノスタルジックなものを伴いますが、今、自分があの映写室やドームに居ることは、何かいつもの日常だったあの頃がそのまま続いているようで、気分はあまり変わりはないのです。

私には、まだまだ世に出したい曲がいくつもあり、もっとやりたいことが沢山あって、あの頃と気分は何も変わらず、日々がずっと続いています。やっていることも全く変わらず、毎日のように琵琶のサワリの調整をして、毎日曲についてあれこれと頭をひねり、次のライブはどのプログラムでいくか、なんて事ばかり考え、あちこちと飛び回って演奏している。変と思われるかもしれませんが、心が全く同じ、still

on the roadです。