梅雨に入りましたね。毎度書いていますが、雨の一日というのは気持ちが落ち着いて良いです。ゆっくり本でも読みながら過ごしたいですね。

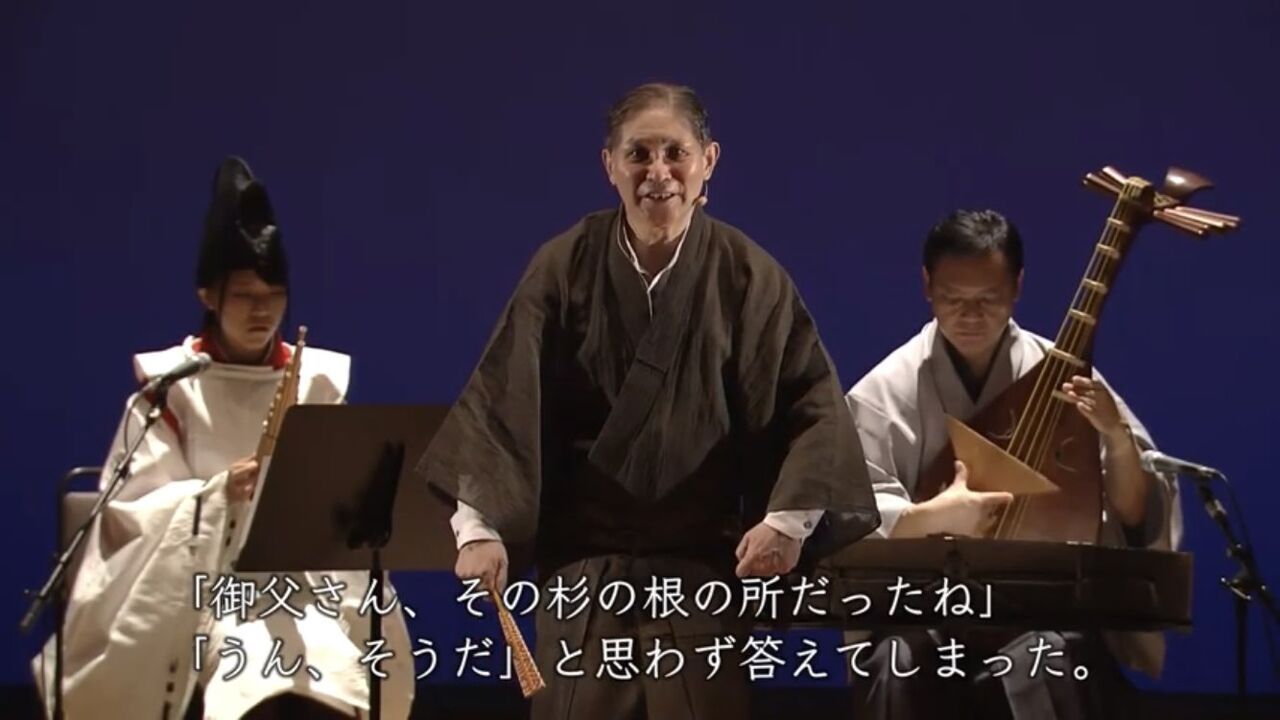

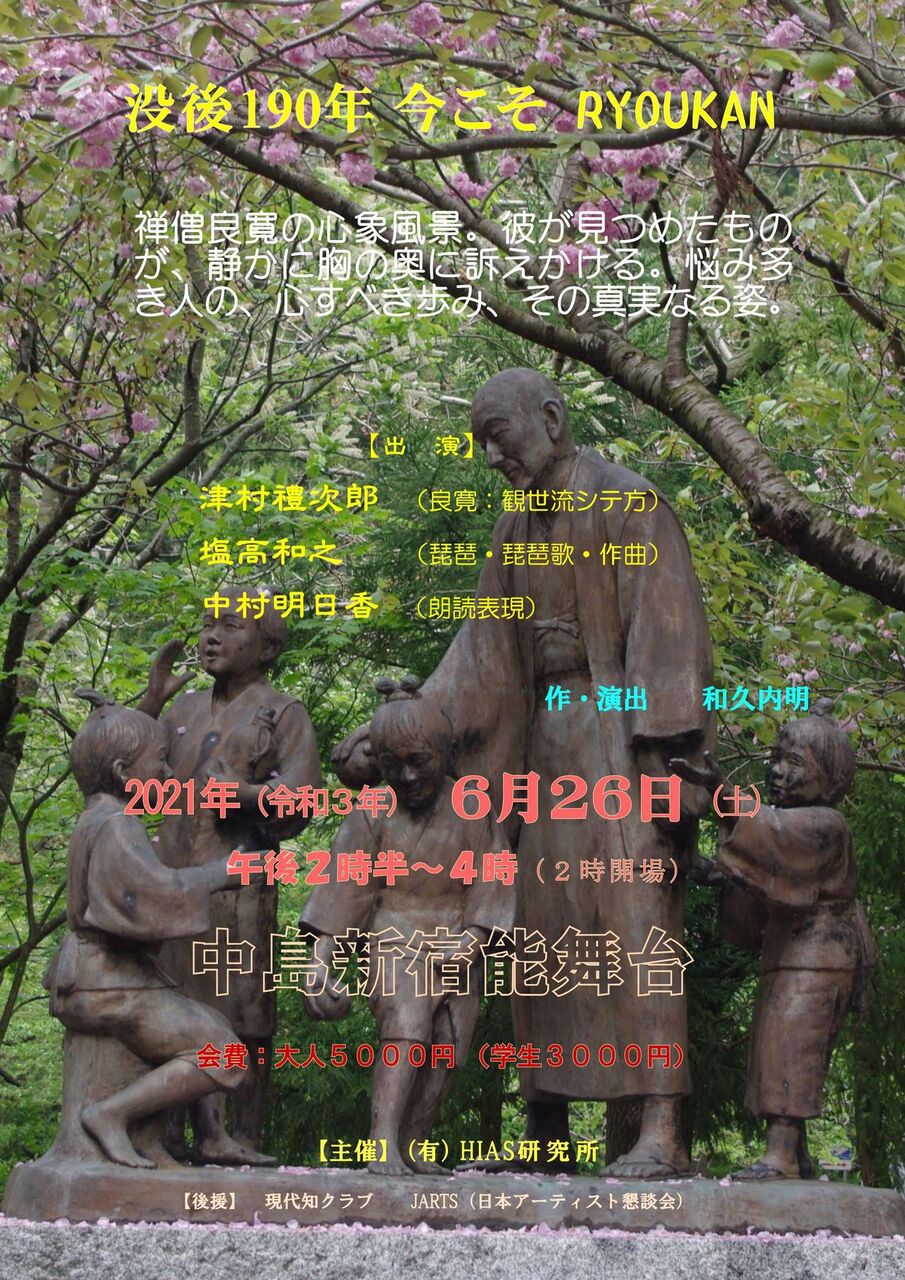

来週の土曜日は、戯曲公演「良寛」の舞台がありますので、この所その稽古を詰めております。この公演はヴァージョンを変えながら、もう8年程やっていますが、どんどんと洗練を極めています。最初はいわゆる演劇として、ホールで上演していたのですが、再演を重ねて行く中で、和久内明先生の脚本も、余計なものがそぎ落とされ、良い感じになってまいりました。特に今回は会場が、小規模ながら能楽堂という事もあり、演出も内容も現代能という感じに仕上がっています。良寛役の津村禮次郎先生も、本来のシテの姿のように、存分に自由に演じているようです。26日新宿中島能楽堂にて上演です。是非お越しください。

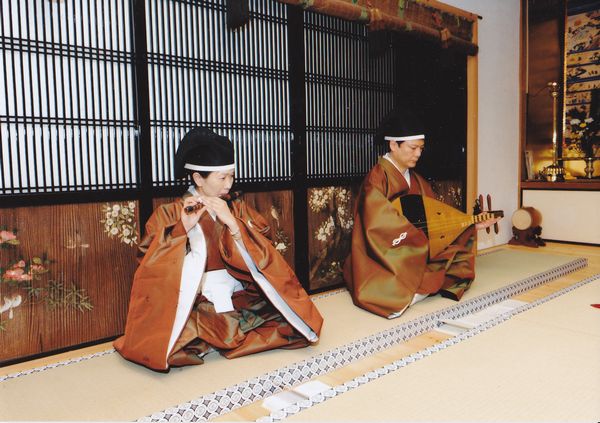

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

私のブログで、Ⅱ・Ⅲとシリーズになっているものは、反応の多かった記事です。今回のタイトルの「古典のススメ」もとても反響がありましたので、もう少し書いてみようと思います。

現代日本人はとにかく古典とは無縁とばかりに暮らしています。世界一歴史の長い国に生まれ育っていながら、自国の文化に目を向けませんね。どんな考え方があってもよいし、生き方があっても良いと思いますが、明治以降の国の教育政策は、今こそ見直して行くべき時だと思うのは私だけでしょうか。足元にこんなに豊穣な歴史と英知があるのに、それを見逃すのはもったいないと思うのですが・・。残念でなりませんね。

四谷区民ホール 新宿区主催「漱石と八雲」能楽師の安田登先生、笙奏者のカニササレアヤコさんと

四谷区民ホール 新宿区主催「漱石と八雲」能楽師の安田登先生、笙奏者のカニササレアヤコさんといつも書いている通り、薩摩琵琶は明治の一番最後に流派が出来た音楽で、まだその歴史は100年程度。日本の音楽の中では新しく、これから古典になって行くかどうかという所に位置するものです。同時に戦時中に興隆した音楽でもあります。それ故戦争を題材にした曲が多く、当時の記憶を持って琵琶を演奏する人も少なくありません。ちょっと前には「あの戦争は間違っていなかった」などと大声で主張するような年配の琵琶人も居ました。体験した本人としては、生々しい記憶だと思いますが、当時の個人的な感情の共有は、次世代にはあり得ないのです。個人の体験をベースにして、小さな村社会の中での体験を語っている内は、仲間内の慰めにしかなりません。時代を超えて、人間としての想いという所までそぎ落とされ、洗練され行かなければ、後の世に伝わりません。薩摩琵琶はどうなって行くのでしょうね。

世阿弥は人間の心を三階層に分けて説明していますが、一番上にある心は、その対象をその時々でころころと変えます。好きになる相手も、しばらくすると嫌いになったり、興味が失せたりして、どんどんと移ろって行きます。つまり「心変わり」というものです。しかし好きになる対象はいくら変わっても、「好きになる」という精神作用=想いは誰でも持っているもので、太古の昔より不変です。この「想い」こそが第二段階の所にあるものです。個人的な感情ではなく、皆が持っている「恋」、「愛」や「悲しみ」等の普遍的な精神作用は、時代が変わっても共有理解が出来ます。ラブストーリーが時代を超え海を越え味わえるのはその為です。そしてその設定も、自分とかけ離れた外国の上流階級や神様の物語であっても十分に共感できます。そこに「恋愛」や「悲しみ」という共通の普遍性がある事が大事であって、自分と等身大のものでなくてはならないという事はありません。

薩摩琵琶には国を超えても分かち合える不変の「想い」は溢れているでしょうか。それともあの時代を生きた日本人にしか判らない一時の音楽なだけなのでしょうか。

この「想い」の所に感性がある訳ですが、風土によって、歴史によって、感性は随分と変わって行きます。それぞれの地域で、風土の中で育まれて行くのが感性。この風土の中に滔々と流れゆく想い、それを共有することで、日本独特の感性が出来上がって行ったことと思います。中国では、散り行く桜は好かれないそうです。日本では散り行く桜こそ、様々な想いが湧き上がり、日本人としてのアイデンティティーを感じさせてくれ、皆が桜吹雪を特別なものとして愛でます。この差が出来上がるには、そこにその土地の持っている特有の歴史や、風土が大きく関わっています。

常に軍事的な拠点として歴史上侵略を受けて来た地域には、その地域でしか生まれ得ない感性があるのでしょう。海に囲まれている日本とは、また違った感性が生まれる事でしょう。また四季のはっきりとした日本と、常夏の国では、違う感性が出来上がるのも当然です。日本は古墳時代から考えても2千年近い歴史があり、ずっとそれが続いています。そういう国はこの地球では珍しいのだと思います。他国を見ると、同じ土地でも数百年単位で民族が入れ替わって、支配体制も変わって、戦争が常に続く地域が結構多いです。それぞれの土地・風土によって歴史も異なり、表層の心が積み重なって、第二段階の「想い」も、その地特有の形になって行くのでしょう。

各地域に於いて、その感性は古典の中に描かれている事と思います。日本では世界に先駆けて物語という形式の文学が誕生したこともあって、古典の世界は正に豊穣。そこからさまざまな形を

生み、芸能や社会構造を生み、現代日本人に受け継がれて行きました。勿論時の流れの中で、そぎ落とされて行ったものも多いでしょう。時間を経て、核になるものだけが受け継がれ、古典となって行くのです。古典に親しむ事は、日本的感性の理解につながり、そしてそれは日本ならではの、次世代に合わせた手法を見つけ出す事につながり、この困難な時代を生き抜いて行く指針を得る事にもなって行きます。自らの足元の土台を知らずして、次の一手は見出せません。

滋賀 常慶寺にて親鸞聖人750回御遠忌法要にて 龍笛:大浦典子さんと

平家物語や源氏物語は、貴族のお話ですので、自分には関係ないという人も居るでしょう。しかしそういう視点しか持っていなかったら、シェイクスピアも、ギリシャ悲劇も、世界中の古典は意味がなくなり、バッハなどの教会音楽ですら日本人の俺達には関係ないという事になってしまいます。そんな現代人特有の近視眼的な視野で見ている内は、何も見えて来ません。

古典は別の言い方をすれば、長い時間を経て出来上がった型のようなもの。いったん個人の頭の中のことを置いておいて、型の中にただ自らの身を入れてみると、自分の小さな頭では思いつかないような次元に飛んでゆくことが出来ます。能役者の方は皆さんこんなことを言いますね。

何か表現しよう。俺の個性を出したい、なんて事を考えている内は、自分の頭の中しか見えて来ません。これは個人的体験のメソッドで舞台に立っているようなもの。個人の体験だけを土台にしていると、そのキャパ以外のものは出て来ません。もっと大いなるものに身をゆだねることで、自分という小さな枠を超え、時間を超え、性別をもこえ、いわば能でいう翁のような瞬間が訪れます。

舞台を観てい観客からしても、舞台上の役者から個人的な感情を一方的にぶつけられても、それには共感は出来ません。悲しさでも愛しさでも、舞台上から個人の表層の感情を超え、普遍的な「想い」に昇華されたものが見えるからこそ共感も感動も出来るのです。現代人は自分で得た知識に振り回され、自分が得た知識や経験以外の別な所に大きな世界が存在する事が、理解できないのです。

日本橋富沢町楽琵会にて 能楽師:津村禮次郎先生、Vn:田澤明子先生 尺八:吉岡龍見先生と

古典なんて知らなくたって琵琶も弾けるし、ギターを弾くにも支障はないという人も居るでしょう。それはそれでよいと思います。私は習いに来る人に古典を勧めますが強制はしません。しかしそういう人が「いいな」と感じるその心の源泉はどこにあるのか。何を持って「いいな」と感じるのか、突き詰めていけば、この日本の風土に生まれ育ち、代々に受け継がれた命の縁によって今ここにあるあなたという存在に行き着くのではないでしょうか。

日本の文化は万葉集・古事記、源氏物語、平家物語、方丈記等の古典を題材典拠として形作られてきました。その古典には、ありとあらゆる日本人の心の拠り所が描かれているのです。世界一の長い歴史と文化を持つ日本のその豊かな世界を今こそ味わってほしいですね。是非次世代の若者には、この豊穣な日本の文化をたっぷりと味わって、楽しんで、新たな時代の音楽を創って頂きたい。どういうものを作るにしても、その想いの源泉はこの風土と歴史にあるという事からは逃れられません。そしてその認識がある人とない人では、出てくるものの器が全く違ってくるのは当たり前です。

売れる売れない、有名無名、稼ぎ、肩書などという、ちまちまとした個人的近視眼的な所で音楽・芸術を捉える輩はいつの時代にも居ます。近世江戸時代から始まるエンタテイメントとしての芸能は、これからも続いて行くでしょう。でも志ある人なら、宮城道雄や永田錦心のように、新たな時代を切り開くような音楽を創り、次の世代に遺して行って欲しい。それが次世代の日本の文化、世界の文化となって行く事と思います。世の中がグローバルに広がる時代にあっては、これからの音楽家は、その視点や視野、そして器こそが問われているように私は思っています。

北鎌倉其中窯演奏会にて photo 川瀬美香

その内ギターなどの洋楽器で、最先端の日本音楽を創る人が出てくるかもしれませんね。

古典は掘っても掘っても尽きることがありません。想像力も創造力も刺激され、毎回新たな魅力が湧いてきて、楽しいこと請け合いです!!。是非。

四谷区民ホール 新宿区主催「漱石と八雲」能楽師の安田登先生、笙奏者のカニササレアヤコさんと

四谷区民ホール 新宿区主催「漱石と八雲」能楽師の安田登先生、笙奏者のカニササレアヤコさんと

私が上京した1980年代は、世の中がバブルまっしぐらの頃でしたので景気が良かったのか、儲け関係なく趣味でやっているような良い感じの喫茶店が、どの町にも2つや3つはありました。また超オールドスタイルの喫茶店なんかもまだまだ残っていました。

私が上京した1980年代は、世の中がバブルまっしぐらの頃でしたので景気が良かったのか、儲け関係なく趣味でやっているような良い感じの喫茶店が、どの町にも2つや3つはありました。また超オールドスタイルの喫茶店なんかもまだまだ残っていました。

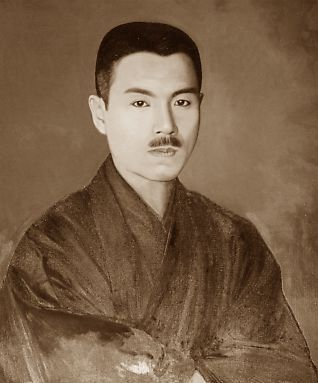

かつて永田錦心は、自らが作り上げた流派 錦心流が、あまりに俗に落ちてゆく様を見て、組織の解散を宣告し、また「洋楽の知識と新たな才能を持った天才が、次代の琵琶樂を創ることを熱望する」と次世代の琵琶樂を創る者に対し、大いなる期待を込めて熱く語りましたが、残念ながら、その志を継ぐ人は彼の身近には誰も居なかった。

かつて永田錦心は、自らが作り上げた流派 錦心流が、あまりに俗に落ちてゆく様を見て、組織の解散を宣告し、また「洋楽の知識と新たな才能を持った天才が、次代の琵琶樂を創ることを熱望する」と次世代の琵琶樂を創る者に対し、大いなる期待を込めて熱く語りましたが、残念ながら、その志を継ぐ人は彼の身近には誰も居なかった。