長い事コロナで家に籠っていたせいか、また私自身、ここ数年で年齢というものを改めて感じているせいか、色々な事が少しづつ変わって見えて来ます。見た目もそうですが、舞台での自分をはじめ、武道の稽古をしている時も日々の生活でも、一見外側からは判らないですが、身体反応が変わった事に気づく事が多くなりました。

私は舞台活動をずっとやっていて、得も言われぬ瞬間を何度も体験しました。言葉では言い表せない世界なのでどうにも表現が難しいのですが、以前はその感覚の部分ばかりが記憶として残っていたのですが、ここへ来て、その身体というものがその時の記憶の中に出て来ます。身体感覚として蘇ってくるのです。

もう30年も前、とある歌手の演奏会で、その歌手の声が場に満ちるように響き、私はその声を皮膚で聴いたと感じた事があります。耳ではなく皮膚が確かに反応し、震えたのを記憶しています。リュートと歌だけの静かな音楽でしたが、聴力の感覚器官だけで聴いたのではなく、確かに身体が聴いたのです。私には、思い返してみるとこうした記憶がいくつもあり、最近その記憶の肉体的な部分が増幅され、記憶には身体が大きく関わっているのだという認識が深まりました。この身体が語り出してきたのです。

宮本武蔵作 「枯木鳴鵙図 」

宮本武蔵作 「枯木鳴鵙図 」

武道の稽古をしているとよく判るのですが、20代の方と組んで稽古をしていると、相手のバネのようなしなやかさと反応の速さに、本当に驚きます。40代50代になってただがむしゃらにやっても、そんなしなやかな肉体を持っている若者には技も効かないし、最初から勝負になりません。逆に年齢を重ねている人は自分の体を把握した上で、これ迄の経験を自分の身体に落とし込む事が出来るようになるととても揺るぎない強さが出て来ます。こうなると筋力やしなやかさだけしかない若者は到底かなわない。

己のその時々での身体をしっかりと把握し、その体に刻み込まれた記憶を動きに昇華出来る人は、腕力・筋力を超えて達人のようになって行きますね。筋力(肉体)に寄りかかっているだけでは、大したことは出来ません。

いつも書いている武蔵の「観の目強く、見の目弱く」という言葉は長らく私が考えている事です。この言葉も、若い頃は只管感覚を研ぎ澄ます方向で考えていましたが、ただ感覚だけを研ぎ澄ませれば良いという訳ではないという事をこのところ感じています。

その時点での自分の身体をどれだけ認識しているか。そこが大きなポイントだと思います。スポーツとは違い、武道に於いて負けるとは死ぬという事です。そう思えば、まだ武士が居た時代は、感覚も身体も頭も全てを総動員しなければ生き抜くことが出来なかったのでしょう。

現代社会ではそうした生き死にがかかっているような切羽つまった状況が常にある訳ではないので、身体がどんどんと置き去りにされ、あげくにまるで新興宗教のように健康=見た目を若くする事に目が行っているのかもしれません。刻々と変化する我が身体抜きにして、活動することは出来ないのです。

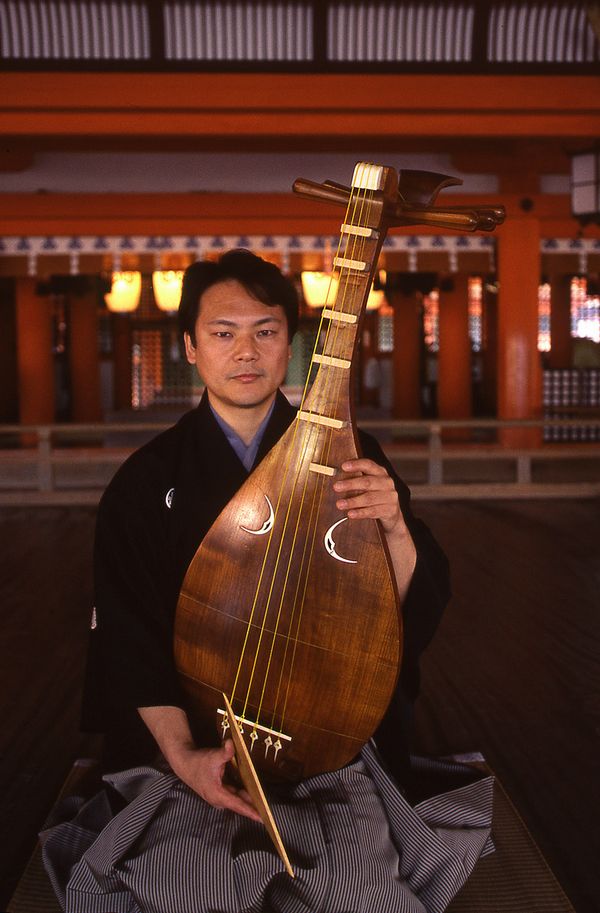

これは邦楽でも同じことが言えます。例えば喉は筋肉で出来ていますので、若い頃の方が高音が出たり、指が自在に回ったりするのですが、そういう若い体でないと実現できないものがあるものの、それだけでは、音楽は深まりません。確かに物事を成就するには身体が必要ですが、身体と心が伴ってはじめて舞台が成立します。

「

「