コロナの影響は相変わらずですね。地方の演奏会が中止や延期、無観客配信になる例もまだ続いています。しかし東京杉並辺りでは、もう居酒屋などもどんどん営業しているし、ほとんど日常に戻って来ている感じです。早くデンマークのような自由な状況に是非なって欲しいものです。

来週は久しぶりに舞踏の方との共演があります。この界隈に興味がある人にはご存じの方も多いと思いますが、藤條虫丸さんというベテランの方と即興によるライブをやります。声をかけてくれたのはアラブパーカッションの伊藤アツ志さん。伊藤さんとはフラメンコギターの日野道夫さんの会で何度も共演させてもらっていまして、今回は伊藤さんと私が藤條さんと対峙する形でやってみます。

9月21日(火)西横浜EL PUENTE 19時開演となっております。お近くの方是非どうぞ。

https://www.facebook.com/events/138108508489975/

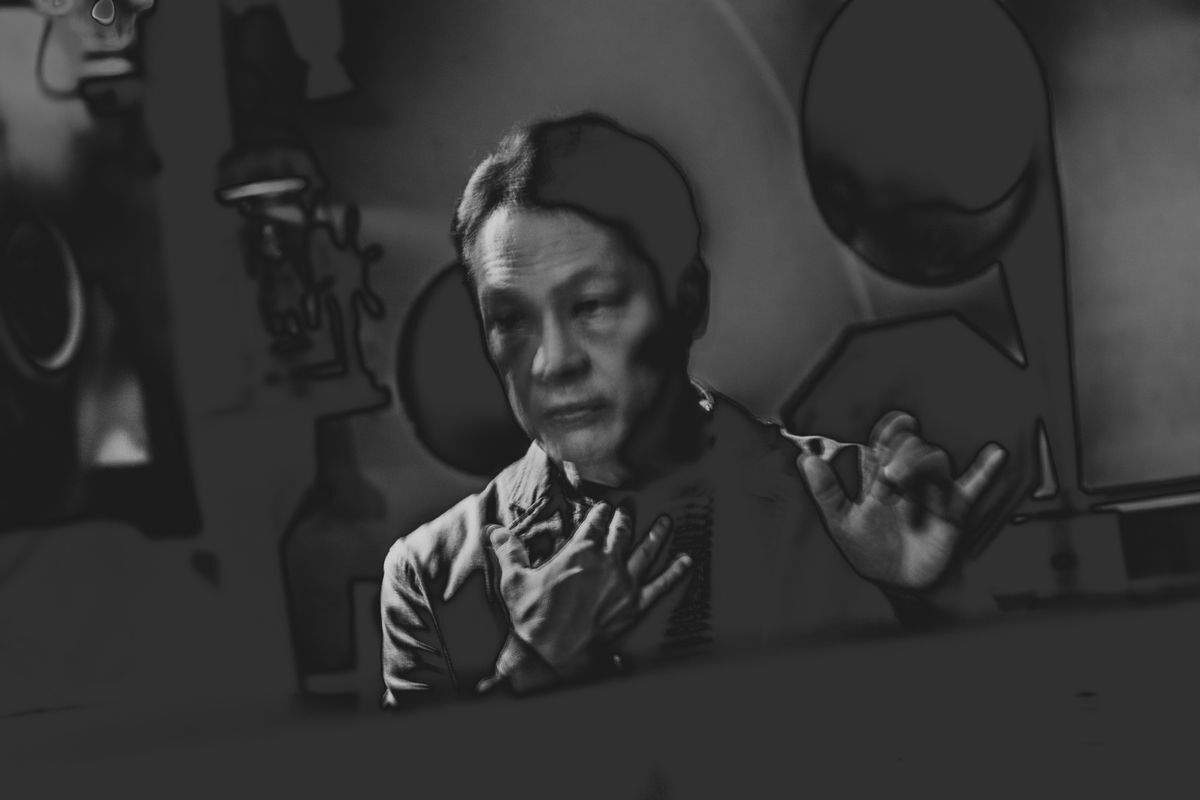

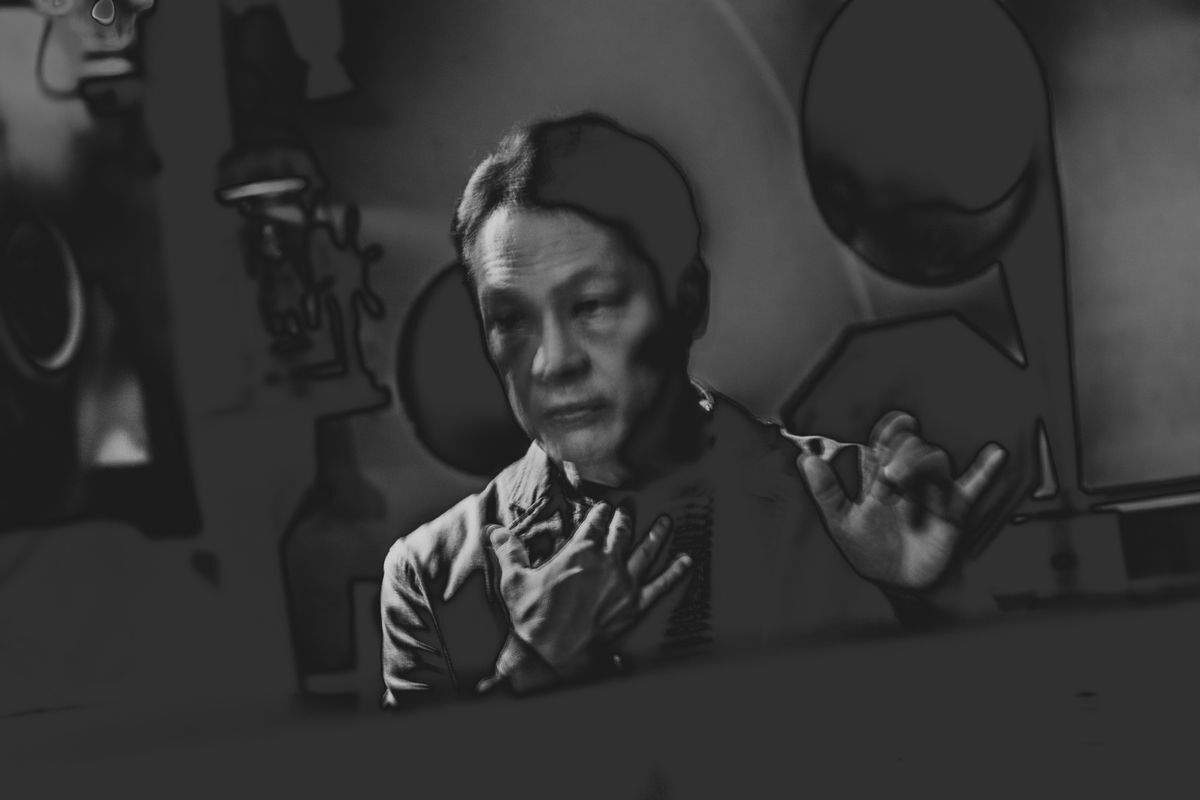

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

病は心が作り出すとはよく言われることですが、最近益々この言葉が現実味を帯びてきたように感じています。特にコロナに関してという事ではなく、ここ20年30年の日本の社会を見てきてずっと感じている事なんです。そしてこれは病気だけでなく、生活全般に言える昨今の社会状況だと思います。情報過多の社会にあって、更に加速している問題であり、かなり気を付けるべき要因ではないかと思えて仕方がないのです。

日本人の潔癖症は世界でも有名ですが、バブルの辺りから、色んな場面でそれが行き過ぎていると感じていました。トイレが清潔なのは良い事だと思いますが、洗剤や香料等それまで無かったものが急速に普及し、街にはドラッグストアが溢れるように存在しています。健康食品やアンチエイジング業界等、どう見ても行き過ぎた広告を打っているような気がしますが、皆さんはどうお感じでしょうか。

そんな宣伝・洗脳に現代人はまんまとはまって、せっせとお金をつぎ込んでいるのです。保険もあらゆるものが氾濫していますし、老後はこれ位の貯蓄が無いと生きて行けないとか、もうありとあらゆる手を使って不安を煽り立てているように私は思います。

日本人はとにかく「普通」という横並び一緒な事で安心する感性の人々ですから、お金でもライフスタイルでも、とにかく皆と同じ感じで居ることで安心する。この主体性の希薄な感覚が、不安を煽って消費を促すという詐欺的ともいえる商法を助長しているのでしょうね。

江の島

考えてみれば30年40年前は、今のような健康食品なんてものはありませんでした。除菌剤や香料たっぷりの柔軟剤等も無かったですね。急激に普及し、それがあたかも「普通だ」という世の中になってしまいました。

マスクもワクチンも、本質を確かめようとせず「何となく」という感覚の中で右往左往している。やっている人とやってない人という区別だけをしようとして、どこかに依存する事で安心しようとしてしまう。これはとても危うい感性だと思います。そして自らはまり込んでしまっている事に気が付かない。

「風の時代」「個の時代」などといわれていますが、それは言い方を変えると、付和雷同的な「みんなで一緒」という村意識から抜け出そうという事ではないでしょうか。村の中に居るから、他と自分を比較してしまうし、自分の軸が見えず、他軸をもって物事も自分も判断して、その結果不安になったり、コンプレックスを感じたりして自らを追い込んでしまう。皆が同じレイヤーの中に居る必要はないのです。学歴が無かろうが年収が低かろうが、そんなことは他人には関係ない事です。世の中には琵琶法師もいれば社長もいれば大学教授もいます。旨いそばを打つ職人もいます。皆対等に人間として付き合えば良いだけではないでしょうか。日本の社会がもう少し色々なものから解放されて、多様な人生を皆が、ごく自然に認め合って行けるようになると良いですね。

日本橋富沢町楽琵会にて 能楽師の津村禮次郎先生と

心の豊かさこそ一番の幸せです。

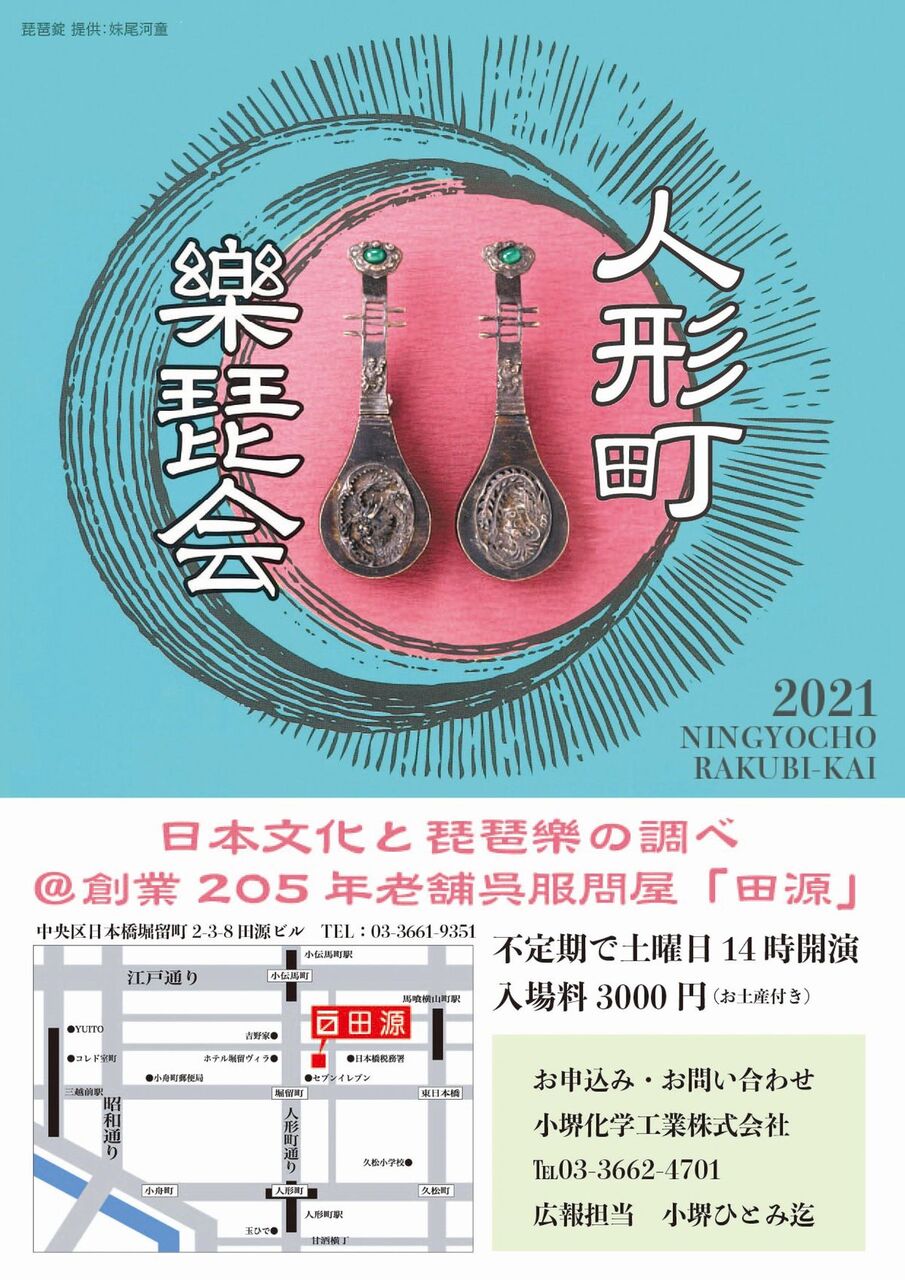

人形町楽琵会は無事に終わりました。集客はそこそこの感じでしたが、気持ちの良いお客様にも恵まれまして良い会になりました。こういう時期に会をやるのはなかなかハードルが高いですが、今後もサロンコンサートのような小規模の演奏会はどんどんやって行こうと思います。

先日の人形町楽琵会にて、筑前琵琶の鶴山旭祥さん、笛の大浦典子さんと

この日はくしくも9.11。あの日から既に20年。考えてみれば激動の世の中でしたね。今のパンデミックは勿論、めまぐるしいほどに世界が動き出した、その象徴が9.11だったように思います。世界と共に、人々の感性もどんどんと変わって行きました。この20年で私自身も大きく意識が変りましたが、20年前といえば、ちょうど1stCDをリリースした頃です。あの頃見えていた景色と、今見ている景色がこんなにも違うのかと、今更ながらに感慨深いものがあります。世界そして日本の動きと人の心、生活は密接に関わり、音楽もそこに大きく関わっている事を実感した20年でした。

先月の琵琶樂人倶楽部 SPレコードコンサートにて photo 新藤義久

先月の琵琶樂人倶楽部 SPレコードコンサートにて photo 新藤義久

この20年は私にとって、とても大きな重要な20年でした。人生が動き出した20年ともいえるかと思っています。今改めて、器楽としての琵琶樂をもっと明確に確立したいという想いが湧き上がっています。

以前琵琶の弾き語りを少しばかりやっていた頃、とある方から「言葉に意味は無い」という事を言われました。例えば「愛してる」と歌った所で、心の内は簡単には伝わらないし、逆の意味が満ちていることも多々あるものです。悲しさも嬉しさも、その心と言葉は相容れないのだという事を教わりました。演劇をやっている方なら、お店のメニューを読み上げながら、悲しさや嬉しさ、怒り、愛おしさ等々あらゆる感情を表現する訓練をした事があるのではないでしょうか。

例えば子供は時々、大人には判らないような意味のない言葉で会話します。大人には理解不能な、へんてこな言葉でも、余計な夾雑物の無い純粋な心のみで会話をしようとするから、何の問題も無く会話が成立するのです。しかし大人は自分自身が既に様々な経験をしてきて、言葉というものを知って、意味に囚われ、その奥にある無垢な心に至る事が出来なくなってしまっている。更に世の中に危ないものや人がいっぱい存在することを経験として知っているので、そういったものから身を守るために、様々なディフェンスを無意識に張り巡らせて、知らない内に色々なものに囚われ、固定観念やら常識やら防御本能でがんじがらめになってしまっているのです。そしてそのがんじがらめになっている自分の状態を自分で認識できていない。

私が思うに音楽や芸術は、言葉の意味や表面的な喜怒哀楽のもっと奥に意識を向ける事の出来るものであり、人間の本質としての無垢な心を忘れないための、一つの秘術なのかもしれません。

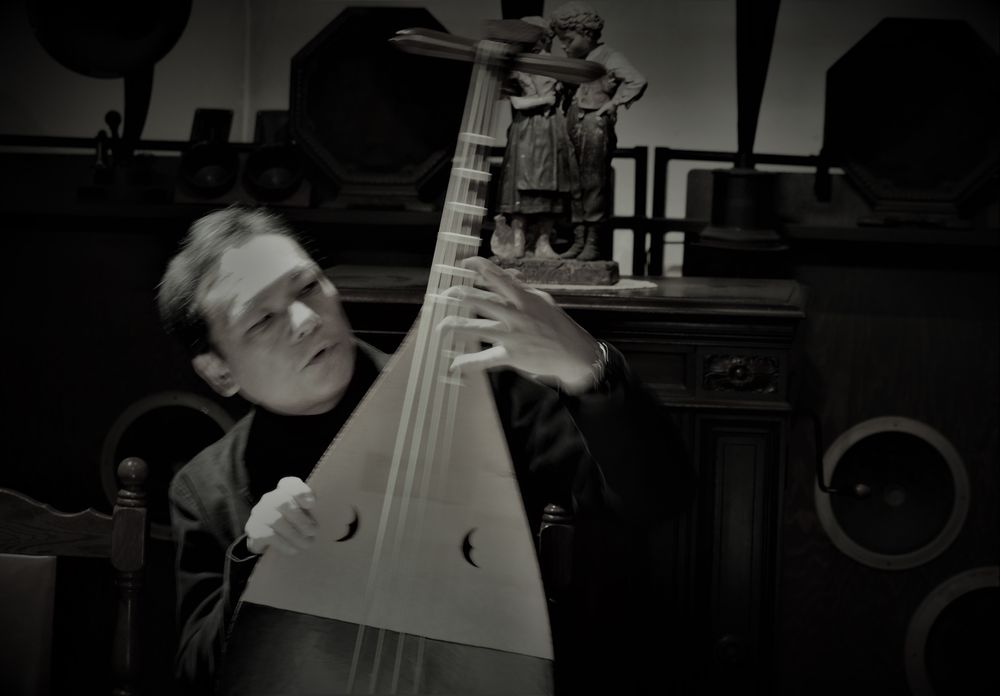

人形町楽琵会にて

一番最初に琵琶を聴いた時、その音色に何とも言えないぞくぞくするような感触がありました。その後、琵琶を勉強しようと思って いくつかの演奏を聴きましたが、残念ながら私の求めるものはそこにはありませんでした。

私が求めたのは琵琶の持つ本来の音色であって、歌ではありません。流派の曲でもないし、弾き語りというやり方でもありません。永田錦心も鶴田錦史も、いつも書いているように大いなる尊敬を持っていますが、私が弾きたいのは錦心流でも鶴田流でもないのです。

音楽も言葉も洗練を経て、様々なスタイルが出来上がり進化するでしょう。でもその過程にあって優劣が付き、本来何もなかったはずの鎧が次々とまとわりついてくる。物事の本質へと目と心を向ける唯一純粋なものだった音楽も、その本質は気を付けていないと、どんどんと失われてしまいます。私は琵琶を弾く者として、無垢な音色を失って行く心が大変に残念なのです。なんの知識も無く、ただあの音に感激した、あの心のままに琵琶を弾いて行きたいのです。

あらゆるマスキングの中で生きる現世の人間から、その鎧を取り去り、心を、魂を飛翔させるために、様々なテクニックを駆使しているのが芸術家なのだと私は考えています。

琵琶樂人倶楽部にて Vnの田澤明子先生と photo 新藤義久

時代が変わり、感性も舞台も変わってきたら、その心を受け取って形を変えて行くのが本来の人間の営みであり、そうして形を変えながらも、受け継いだものを繋いで行くのが継承ではないでしょうか。永田錦心や鶴田錦史も常に「新しい時代に生きる人が新しい琵琶樂を創って行って欲しい」と願っていました。世阿弥も言っているように、留まっていては退化するだけなのです。

しかし残念なことに、目の前の便利さや目新しさにマスキングされて、表面の形を整えることで何とか体裁をつけて満足して、そういうものが横行してしまう。それはその形や存在に寄りかかっているだけで、ただお着換えしただけだと私は思えてなりません。それは創り上げた先人の心を観ようとせず、無垢な心を失った俗な大人の感覚であり、音楽芸術からは一番遠い心の在り方ではないでしょうか。今邦楽は無垢な心をしっかりと持ち続けているのでしょうか。

広尾東江寺にて 笛の大浦典子さんと

今こそ、音楽芸術が人々を物事の本質へと誘い、また無垢な心を取り戻す本来の力を発揮する時ではないでしょうか。目の前の楽しさだけを演出し、格好いい、面白いという表面のキラキラしたものが溢れ過ぎている現代は、この大変革の時にあって、とても危ういと私には感じられて仕方がないのです。

20年後の9.11を迎え、想いが広がりました。

この所ぐっと涼しくなって体が楽になりました。この秋は有り難いことに地方公演が毎月入っています。昨年の秋も随分とお仕事を頂きましたが、こんな時代に本当に感謝しかないですね。今週は11日土曜日に「人形町楽琵会」もあるので気合も漲ってきました。公演が是非まっとうに上演できるよう祈るばかりです。

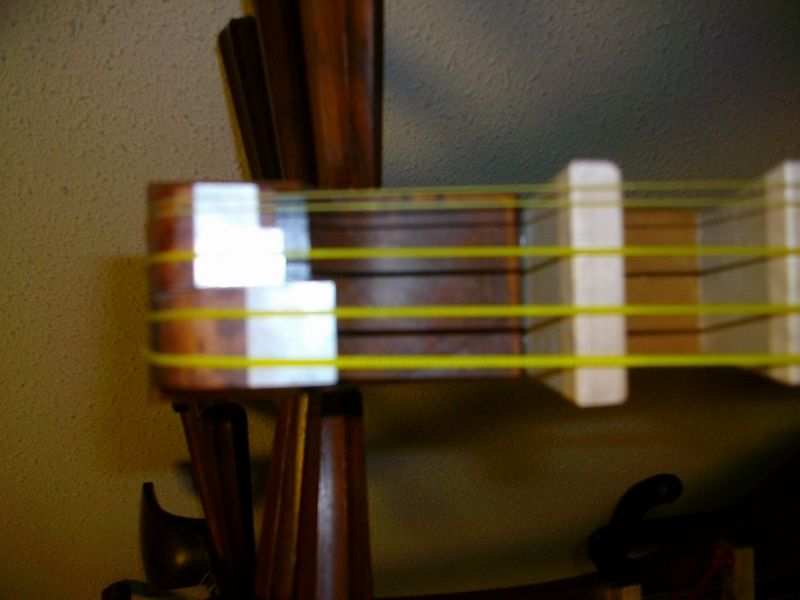

さて、今日は久しぶりに少しばかり継琵琶、そしてメンテのお話など。

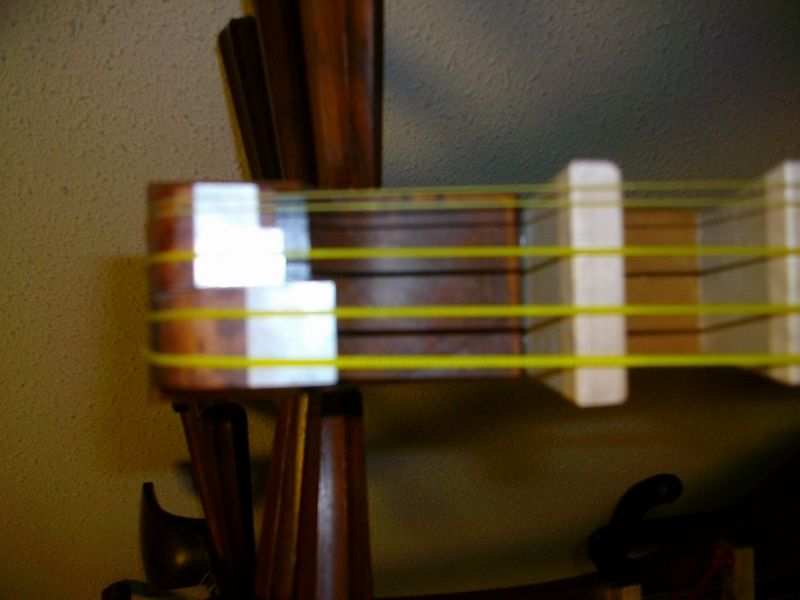

私は国内でしたら九州でも四国でも山陰でも、時間さえ許されるのであれば延々陸路で行くことが多いのですが、どうしても飛行機で行かなければならないこともありますので、秋の演奏会シーズンは、分解型の継琵琶が活躍します。この継琵琶は14・5年前に作ってもらった塩高モデル中型(左写真)なのですが、それを右写真のようにネックの付け根から、ばさりと切って分解型にしてもらいました。元々かなり良く鳴る琵琶で、5thCD「沙羅双樹Ⅱ」のレコーディングの時に使ったものなので、ツアーにもよく持って行ったものでした。しばらくしてそのまま使っていたのですが、当時就いていた師匠の勧めで漆を表面に塗ったところ、これがどうも良くなかったのか、今一つ鳴りが小さくなってしまいました。そこで分解型にする際には、一度バラバラにして、表だけでなく、内側に少し入っていた漆も全部剥いでもらって、それから分解型に改造してもらいました。改造してもらってもう丸4年経ちます。

上のURLは分解型にしてもらった時の記事です。琵琶職人の石田克佳さんも一体型の琵琶を切って分解型にするのは初めてだったようで、大分苦労されたようです。無理を聞いて頂きました。

継琵琶に改造された当初は、継ぎ目の所に大きなブロックが入っているせいか、どうにも鳴りが元のように戻らず、サワリや絃をはじめ細部を、さんざんいじり倒していました。特に糸口はこの継琵琶から貝プレート仕様にしたので、最初は本当に試行錯誤状態でしたが、今では結構いい感じで鳴るようになり、ちょっとしたリハーサルにも持って行くようになりました。

貝プレートの糸口は土台を壊すほどにいじった末、一度土台ごと交換してもらって、やっとセッティングが決まりました。今では4面の塩高モデルが全てこの貝プレートになっています。もう当分海外公演はないと思いますが、とにかく象牙のパーツは空港でいつ没収されるか判らないので、塩高モデルの4面は貝プレートだけでなく、以下の写真のように全て完全な象牙レス仕様になっています。下の写真を拡大してみてください。以前の記事にも書ききましたが、月マークは、大型が黒檀、中型が金属と貝。腹板の横線は黒檀。覆手の部分は大型が黒檀、中型が貝になっています。

貝プレートの糸口は土台を壊すほどにいじった末、一度土台ごと交換してもらって、やっとセッティングが決まりました。今では4面の塩高モデルが全てこの貝プレートになっています。もう当分海外公演はないと思いますが、とにかく象牙のパーツは空港でいつ没収されるか判らないので、塩高モデルの4面は貝プレートだけでなく、以下の写真のように全て完全な象牙レス仕様になっています。下の写真を拡大してみてください。以前の記事にも書ききましたが、月マークは、大型が黒檀、中型が金属と貝。腹板の横線は黒檀。覆手の部分は大型が黒檀、中型が貝になっています。

糸口の改造に関しては、改造当初は音色の変化を心配したのですが、全く象牙と変わりません。もし貝プレートにして音がおかしいという人がいたら、それはサワリの調整が出来ていない為ですね。これは自信を持って言えます。象牙の使用は海外公演云々というだけでなく、今後の琵琶の存続の為にももう変えて行くべきだと思っています。

これからの琵琶人には、大声張り上げてご満悦のようなレベルを早く卒業して、是非楽器そのものにもっと興味を持って欲しいし、舞台に立つような方は、サワリや撥先、絃に気を遣って欲しいものです。時々楽器に対し「愛情欠乏症」とも思えるような、酷い状態の琵琶を弾いている人を見かけますが、よくあれで平気だなと、逆に感心します。最初にあの音を聴いた人は、琵琶にどんな印象を持つんでしょうね・・。琵琶を弾いて歌う歌手でありたいのか、琵琶奏者でありたいのか人それぞれだと思いますが、いずれにしろ、琵琶を珍しい飛び道具のように扱ってほしくないですね。愛情をたっぷり注いで、その琵琶が最適な音で鳴るように奏でていただきたいものです。

懐かしい写真が出て来たので、張っておきます。

2010年大分能楽堂にて、寶山左衛門先生の追悼の会にて、

笛:福原道子さん 福原百桂さんと、寶先生作曲の「花の寺」演奏中

上記の写真は大分能楽堂での長唄笛方 寶山左衛門先生追悼の会の時のものです。実は私の舞台デビューが寶先生の舞台でした。まだ30代の頃で四谷の紀尾井ホールにて、寶先生作曲の笛と琵琶の為の「花の寺」を演奏しました。その公演では、当時就いていたT師匠も他の曲で出演したのですが、会場に居た知り合いの笛奏者の方から、私の演奏を聴いて「音色が師匠とは全然違う。まだまだだね」と言われたのです。原因は勿論私の技術の無さですが、中でもサワリの詰めが甘かったからです。高音の余韻が無く、全体のサスティーンもバラバラだったのでした。それは当然そのまま私の演奏の質に直結します。厳しい評を頂いてしまったという事です。小手先の技に執心して、肝心かなめの音色が出来ていない自分を大いに恥じ、また自分のスタイルが思い入れだけで空回りしていて、全然出来上がっていないという事も痛感しました。師匠のメンテの行き届いた琵琶を改めて聴いて、これが一流の壁かと実感しました。悔しかったあの気持ちは今でも忘れないですね。それはプロとして舞台に立って行く為の貴重な体験でした。

歌手なら自分の声は命です。その命を守るためにありとあらゆる努力をしています。同じように琵琶を弾く人は琵琶の音色が命なのです。だから常にメンテをして整えてあげることは、凄い事でもなんでもない。琵琶弾きとして生きてゆく上での当たり前の事なのです。ヴァイオリニストもギタリストも皆さん、自分の楽器には目いっぱいの愛情を注いでいます。

楽器は社会と共に誕生し、世の移り変わりと共に変化を遂げて行くと私は考えています。雅楽のような権力とずっと一緒に在るものは別として、素材も、形状も変わって行くのが必然だと思っています。それはまた音楽が人々と共に在るかどうかのバロメーターでもありますね。ヴァイオリンの名機ストラディバリでさえ、現在使われているものは、皆内部の構造に手を加え、改造されて現代のホールで鳴るようにしているのです。昔のまま弾いている訳ではありません。ご存じでしたか。琵琶も「こうでなければ」という凝り固まった村意識・思考を脱して、世の人々と共に在る音楽として、楽器も楽曲も鳴り響いて欲しいものです。

そして継琵琶ももっと改良されて、どこにでも琵琶を持って行けるようになったら、もっと広まって、様々なスタイルの琵琶のジャンルが出来上がって行くでしょうね。その為にも継琵琶を広めて行きたいです。

島根県益田市グラントワにて、語り部の志人さんと。継琵琶使用中

私もこの所いっちょまえに、少しばかり琵琶を教えるようになりましたので、そろそろこれらのメンテナンスのやり方を生徒達に教えようかと思っています。次世代の楽器として継琵琶にも慣れて行って欲しいですし、自分の音色と音楽をしっかり掴み取って、自分独自の琵琶樂を築き上げて行って欲しいと思います。その為には日々のメンテナンスがとても大事なのです。今まで私がこの25年程培ってきたノウハウをしっかりと教えてあげたいですね。

この秋も継琵琶が活躍しそうです。琵琶樂がマニアの為に存在するのではなく、もっと今を生きる人々に寄り添って、様々なスタイルが支持されて、世の中に鳴り響く事を願っています。

大変な時代となりました。昨年の秋はまだコロナ禍ではあったものの、結構頻繁に演奏会で飛び回っていたので、年が明けて今年の後半にはもうある程度世の中が動くだろうと、お気楽に思っていましたが、今や日本だけでなく、海外に於いても先が見えない事態になってしまいましたね。今年は秋の演奏会も色々と予定されているのですが、開催出来るかどうかも判りませんので、暑中見舞いも残暑見舞いも出しませんでした。

そういう中で、来月は人形町楽琵会を再開します。ちょっと微妙な感じというのが正直な所ですが、とにかくせっかくの機会なので、やってみようと思います。会場も吹き抜けの大きなスペースですので感染対策も問題ありませんし、何よりも自ら動き出すことで、次の一手も見えてくるというもの。新たな時代にどう動くか知るには良い機会だと思っています。

今後ワクチンを接種していないと仕事が出来ない、演奏会に入場させない等という事態になってくるかもしれません。このネガティブな状況に次の時代への道を見出せるのか。試されているように感じています。とにかく目先の稼ぎや受け狙いに走らず、次の時代にも淡々と活動を続けて行く道を模索したいと思います。

以前の楽琵会にて 鶴山旭翔さんと

以前の楽琵会にて 鶴山旭翔さんと

今回のゲストは、筑前琵琶の鶴山旭祥(お名前の「翔」を「祥」の字に変えたそうです)さん、笛の大浦典子さんです。私と鶴山さんで、祇園精舎の聴き比べ、他大浦さんとはこれ迄の定番曲から新作まで色々。そして最後に弾き語りで鶴山さんが「平忠度」、私が「平経正」というラインナップです。

昨年2月を最後にこの楽琵会を中止していたのですが、その最後の会が鶴山さんをゲストに迎えた会でした。今回は弾き語りから現代邦楽迄、琵琶の多様な魅力を聴いてみたい人におすすめの会です。詳しくはHPのスケジュール欄を御覧ください。

オフィスオリエンタルアイズ オフィシャルサイト biwa-shiotaka.com

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

さて私が日々何をやっているかといえば、少しばかりのレッスンの他、大体家で作編曲をしています。ゆるりと発想が湧くのを待ちながらやっているので、傍から見るとゴロゴロしているように見えるんだろうと思いますが、音楽家にはこういうお仕事の仕方もあるのです。ただビールを飲んでのんびりしている訳ではありませんよ・・・?。

アーティストにとって、自分の思い描く世界が具現化して行くというものほどワクワクするものはないのです。このろくに身入りも無い時期に、こうしてぶらぶらしていられるのは、作品から沸き起こるエネルギーで、この身に自信が漲ってくるからです。

これまでの作品をブラッシュアップしたり、編成を変えて編曲してみたり、新曲を構想したりして毎日譜面を書いては手直しをするという事を繰り返しているのですが、とりあえず一度出来上がると「儀式」として演奏会用にコピーして、見開き出来るように一枚に繋げて譜面を作ります。その譜面をスタジオに持って行って音出しをして、まずい所をチェックして、また書き直して譜面を作り直してという事を延々と繰り返してます。こういう事が出来るのは時間がたっぷりあるからですね。ありがたい時間です。お陰様で昨年からのコロナ禍で、これからのレパートリーとなって行くだろう作品が、色々と出来上がりました。

今後世の人々の感性が変化して行き、社会の在り方も、音楽活動のやり方も大きく変わって行く事でしょう。それに伴って音楽芸術の姿も、自分自身の作品自体も変わって行くでしょう。風の時代がこうやって訪れるとは思ってもみませんでしたが、とにかく旧価値観が崩れ、社会が変化・進化して行く事は世の習いであり、また膠着化した邦楽の世界にあっては、その変化は良い方向に向くのではないかとも感じています。世阿弥も利休も宮城道雄も永田錦心も、皆新時代の最先端を走り続けました。そしてそんな先人の創り上げたものが、次世代スタンダードになって行ったのです。

荏原中延 能楽師の安田登先生、浪曲師の玉川奈々福さんと

このメンバーで10月に池袋あうるすぽっとにて公演があります。photo 新藤義久

これからは自分が何をしたいのか、どう生きたいのか、自分で考え、学び、選択し、自身で責任を持って行動してゆく時代です。他人の作った軸や価値観で生きる時代はもう終わりました。80年代バブルの頃の価値観が、今やとても理解できないように、10年もしたら今の感性や常識が、理解しがたいものとして感じられるでしょうね。今後は今までのように人を集めて、演奏会を開くという事は難しくなるのは目に見えています。大きな発想の転換が必要になってくるでしょう。次代へどんな眼差しを持っているか。そこが重要な鍵になるでしょうね。

今は、私という人間が試される時だと思っています。

ちょっとご無沙汰気しました。特に用事があった訳ではないのですが、何だかのんびりしてました。

それにしても世の中、コロナも自然災害も留まるところを知らないですね。ヨーロッパではワクチン接種に対するデモが広がっているようですし、アフガニスタンのように政治的に壮絶な状態な所もあって、いよいよ地球全体が悲鳴を上げて世界が分断され、ブロック化して行くのを感じます。こういう時代に出くわしたのも、私に与えられた運命でしょう。この運命を、この我が身で生き抜いて行きたいですね。

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

昨年からのこの状況の中で、様々な想いが自分の中を巡っていますが、目に見えるものばかりを追いかけていると、その想いはどんどんと空回りして行くように思えます。現代ではどれだけ情報を整理し、客観的に分析出来るかが問われますね。「みんながやるから私もやる」という日本人気質は落語のネタにもなっていますが、これからはこの村根性では、とても生きて行けないと私は思っています。

今はヴィジュアル優先の時代ですが、それ故、目に見えないものを捉える感性が、著しく鈍くなっているように思えます。情報を分析するにも、表しか見えないようでは振り回されてしまいます。むしろ背景こそ見抜くようでなくては。

兵庫県立芸術文化センターホールにて 俳優の伊藤哲哉さん ベースの水野俊介さんと

まああまり厳しく考えなくとも、古今東西、芸術を享受するという事は、目に見えない世界を見、感じ、異界へと誘われるものだったので、芸術的感性のある人なら、目の前を楽しませるエンタテイメントや、物や、有象無象の情報にも振り回されることはないだろうと思っています。目の前の現実を超えて行くのが芸術の性質であり、また目的でした。それは人生を豊かにするというだけでなく、その感性そのものが、現実を生き抜く知恵でもあったのかもしれません。

古より日本人は元々目に見えないものを感じる感性が豊かでした。その代表が和歌でしょう。古人は叢雲のかかる月を見て、雨に風に想いを馳せ、散り行く桜に人生を読み取って、抒情の世界を土台として生きていました。今でも海外から見たら日本人はかなり抒情的に見えるのでしょうが、今はそれがただの「あいまい」で終わっているのではないでしょうか。本来持っている深く豊かな感性を羽ばたかせること無く、「何となく」や「白黒はっきりしない」「周りに合わせる」という所にすり替わって、個々人それぞれの心の中の想いは表面に出ることなく、目の前の刺激に日々振り回されて、日本人特有の感性は隠れたままになっているのが現代日本の姿だと、私は思っています。

国家は国として成立すると、先ず叙事詩のようなものが生まれ、その後社会の成熟とともに物語文学のような抒情性を持ったものが誕生するというのが世界の常識だそうですが、日本は既に平安時代に抒情の世界は大発展し、物語に和歌に優れたものが大量に生まれて行きました。続く中世では平家琵琶や能などの独自の芸能が花開き、その抒情性はある意味頂点に達していたと言っても過言ではないと思います。

2020年2月の楽琵会にて 筑前琵琶の鶴山旭祥さんと

日本文化は正に空想力、想像力に溢れていました。定家や世阿弥、利休、芭蕉など古代から中世~近世に入る迄、目の前の現実空間を飛び越える天才たちが日本文化を牽引し、日本文化の底辺を形作ったと言えるでしょう。

現代社会はスピードが速すぎるのかもしれません。四季の移り変わりの中で感性を育んできた日本人にとって、現代は次から次へとあらゆる欲を刺激されて、自分に本当に必要なものが判らなくなって、どんどんと消費する事ばかりを促されて行きます。現代日本人には、その空想力や創造力を発揮する場があまりないのです。豊かな自然が周りに在りながら、そこに身をゆだねる事が出来ず、そこから自分の人生=ドラマを紡ぎ出す機会を失っています。実は心の奥底には想いが溢れ、それぞれのドラマを持っているのに、その想いは閉ざされ、隠され出番を失っているのです。

能楽師の安田登先生に教えてもらった易経の中に。このような文があります。

「お前は貧しいながらも、神秘的な霊力を持つ亀を内に有している。しかし今、それを捨てて、他人の持っている食物を羨ましがって涎をたらしている。それは凶だ」

今の社会の中では、なかなかその奥底の想いを解き放つことは難しいのかもしれませんが、今、それが出来るかどうか、瀬戸際に来ているのではないでしょうか。個人が自分で感じ、考え行動して行く時代が来ています。周りを見て判断するのではなく、自分で感じ・考え、自分の意思で何事も決定し、行動して行く。つまり自らの想いを表に出して行く、これが出来るかどうか、そこを今問われているのではないでしょうか。それぞれの想いが日本中に溢れ出てきた時、あらゆる分野で、日本が大きく変わって行く事だろうと思っています。

さて、緊急事態宣言の延長で、今回も少し雲行きが怪しくなって来ましたが、来月11日は、1年半ぶりに楽琵会が再開予定です。昨年2月が最後でしたが、その時のゲストが筑前琵琶の鶴山旭祥さんでした。今回の再開も鶴山さんをゲストに迎え、他に笛の相方 大浦典子さんにも来ていただきます。

是非心の中にある想いを溢れさせ、豊かな時間をお過ごしください。