やっと気持ちの良い季節となりましたね。先週迄は暑さが残り、暑いのが苦手な私としては結構厳しかったですが、やっと身体も心も楽になりました。そしてありがたいことにこの秋も、色々とお仕事を頂いて飛び回っています。

先月の「中秋名月浴」にて、舞踏家の藤條虫丸さん、魔訶そわかさんと photo 新藤義久

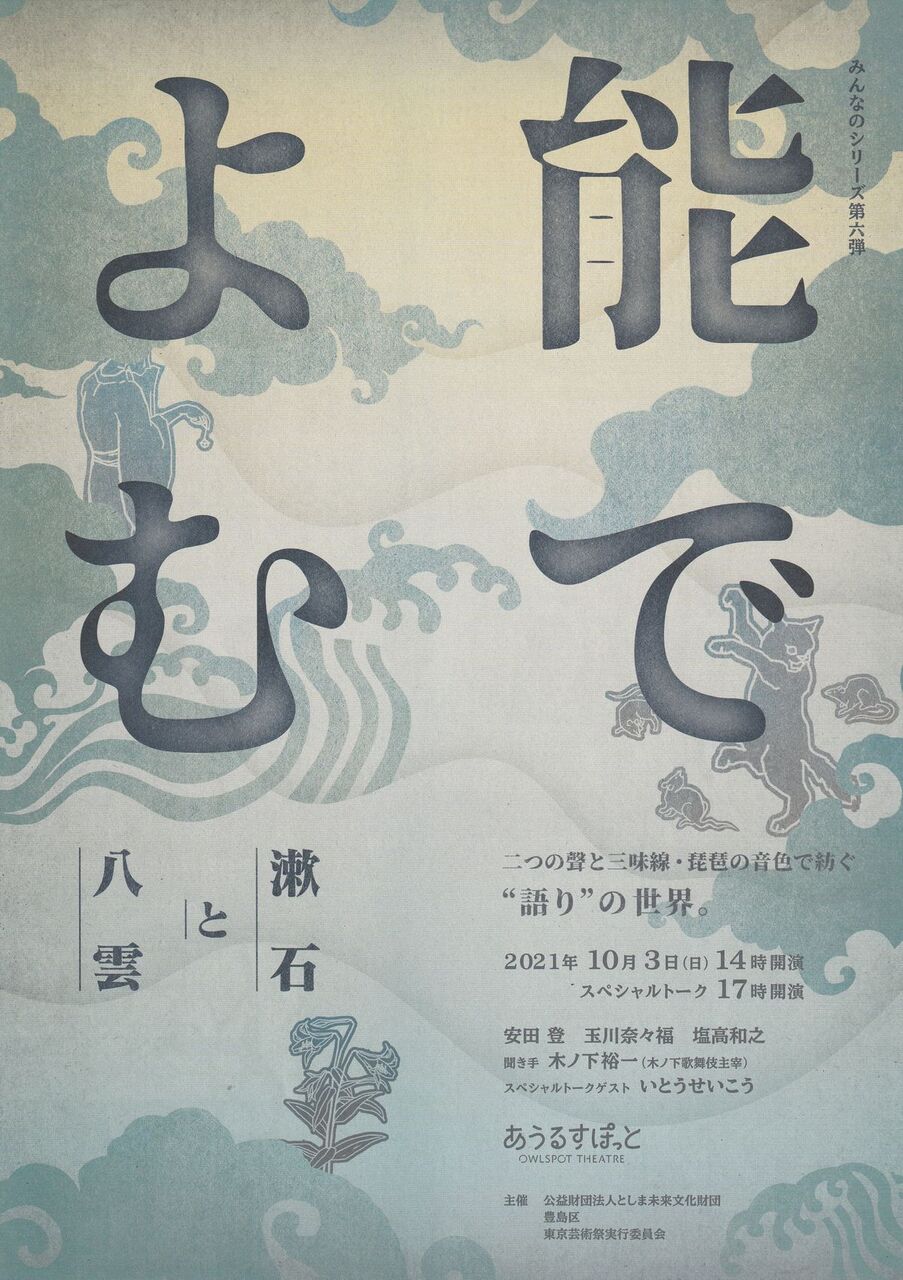

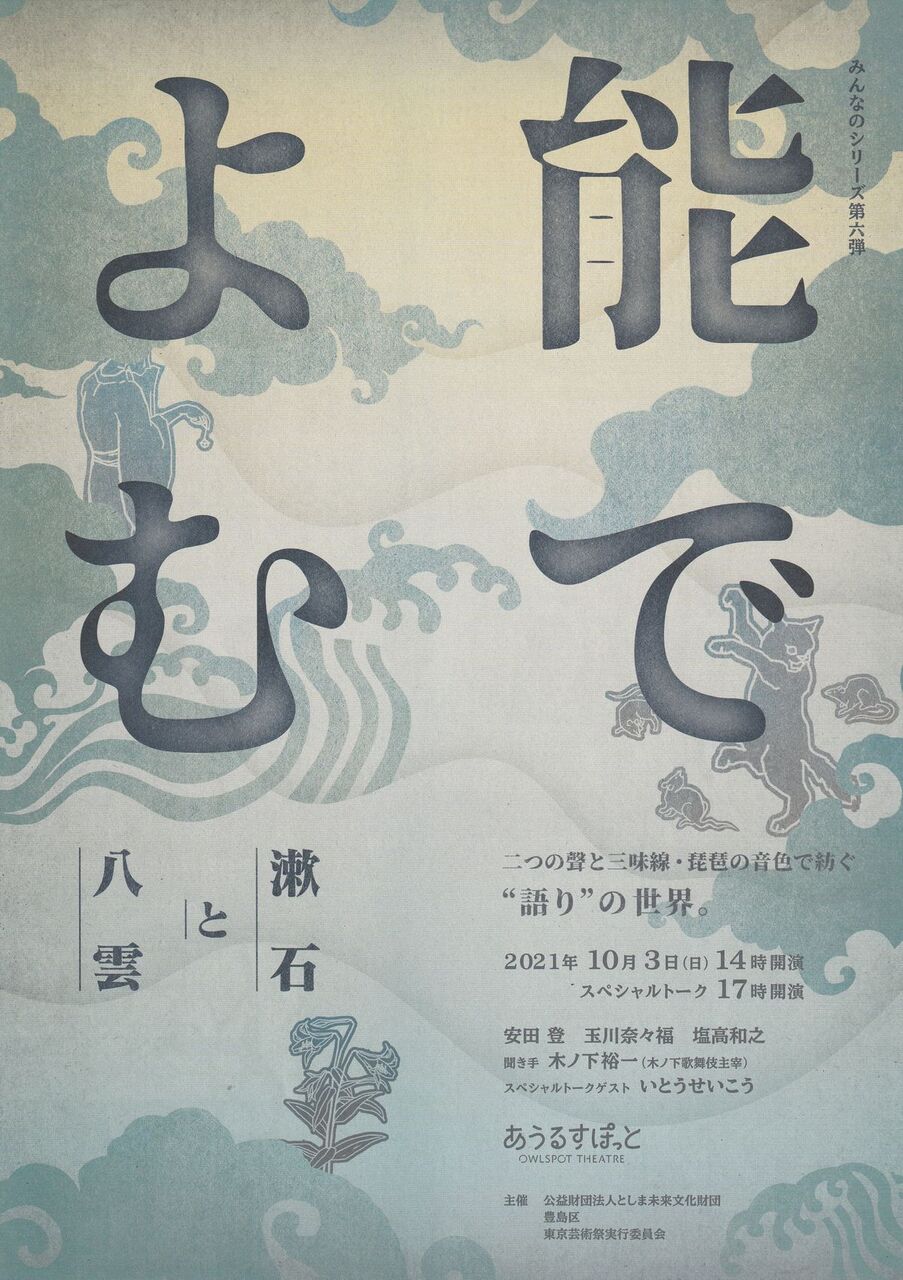

先月の西横浜の「中秋名月浴」辺りから、動き出してきたのですが、今月は最初に「熱海未来音楽祭プレイベント」、すぐ後に池袋あうるすぽっとにて「能でよむ」公演。大阪梅田のNHKカルチャーセンターでの講座と続き、今日は東洋大での特別講座、そのまま焼津に渡り、静大の「地位応援連携プロジェクト」、「能でよむ」ツアーin新潟、京都「古典の日」、隣町珈琲での「銀河鉄道の夜」公演。続いて「能でよむ」ツアーin熊本と、怒涛のように11月頭までの間に凝縮して続いております。

昨年もそうでしたが、このコロナ禍にあって、こうして様々な所とご縁を頂けるというのは、音楽家として感謝以外のものはないですね。

琵琶樂人俱楽部にて photo 新藤義久

琵琶樂人俱楽部にて photo 新藤義久

旅をするという事は、音楽家にとって宿命のようなもの。今はあらゆるメディアがあって世界の音楽が自宅で聴けるようになりましたが、基本的に音楽家は現地に行って、その土地土地で演奏するのが仕事です。能におけるワキのように旅をして、そこで土地の風土、そこにに住む人や精霊等々あらゆるものと出逢い、交わるのが我々の生涯であり、また仕事であると私は思っています。家に籠って作曲だけやっているというのは、私には考えられません。作曲も演奏も両輪として我が身の内になくては、私の音楽は成り立たないのです。だからどんなにCDやネット配信で売り上げが伸びようが、出かけて行って演奏するのは私の基本の活動です。

私は琵琶を手にした最初から、ずっと旅をしていました。関西が中心でしたが、ほぼ毎月どこかに出かけ演奏して回っていました。それは本当に毎回が喜びであり、且つとにかく楽しい時間でもありました。特に6月と秋辺りは週末ごとに色々な場所で演奏会があって大忙しでした。それがこんな大変な時代にあっても変わらず続いているというのは、嬉しいとともに、こういう人生を歩ませてもらっているという事に深い感謝の気持ちが年々深くなっています。

旅に出るというのは、ある意味現実から離れるという事でもあると思います。現実から離れ、少し地上から浮いて、現実と非現実の「あわい」に身を置く事と言い換えることが出来そうです。琵琶などを弾いていると霊感の強い人によく出会いますが、お寺などで演奏していると、琵琶を弾いたとたんに蝉が一斉に鳴き出したり、不思議な現象にもよく出くわします。これも現実と非現実、生と死、此岸と彼岸のちょうど境に居て、どちらとも交信が出来る状態に在るという事なのかもしれません。旅はそんな音楽家の元々持っている体質を顕わにするのでしょう。

楽琵会にて photo 新藤義久

こんな暮らしをしながら、もう随分と年を重ねて来ましたが、私にはこれが一番自分に合った生き方なのだな、と最近よく思います。世間の常識や感性では、なかなか音楽活動は続けられません。経済的な問題は勿論の事、「これが普通」だと押し付ける世の視線に振り回されてしまう人も多いですね。幸か不幸か私はお金や肩書には元から無縁ですし、世の同調圧力的視線もあまり感じることなく生きてこれたからこそ、今でも旅の空に居る事が出来るのでしょう。

音楽をやって行くには、技を極めるのも大事なことですし、作曲するのも大事ですが、音楽を聴いてもらって初めてその音楽が成就するので、どうしても色んな場所に行って演奏する事は音楽と切り離せません。時代と共に変わる世の中ですが、音楽家の持つこの宿命は、時代や社会、土地が変わっても相変わらずだろうと感じています。

さて今日の東洋大では琵琶樂の歴史の話と共に、その周辺のお話も色々とする予定です。そして終了後すぐに向かう焼津では小泉八雲ゆかりの土地でもあるので、安田登先生、佐藤蕗子さんと耳なし芳一を収録します。「あわい」に居た芳一が、平家の霊を呼び寄せたのも最近は判るような気がします。

先月の「中秋名月浴」にて、Perの伊藤アツ志さん、魔訶そわかさんと

photo 新藤義久

その芳一を現世に留まるように仕向けたのは、実は和尚さんのような気がしてならないのです。和尚さんは僧侶でありながら、既に彼岸の世界を感じられなくいなっていたのかもしれませんね。芳一は耳を取られた後、名声を得てお金持ちになったと描かれていますが、それで幸せだったのでしょうか。自分の人生を生きたのでしょうか。耳を無くし、彼岸の声を聞き取るアンテナを失ってしまったのかもしれませんね。「あわい」に住み、この世ならざる者の声を受け止めながら生きていた頃の方が、他の誰でもない自分の人生を生きていたのではないか。私にはそう思えて仕方がないのです。

この所、良い感じで演奏会が続き、いつもの調子が出てきました。

左の写真は熱海未来音楽祭プレイベントにて安田先生、町田康さん、巻上公一さんと、漱石の夢十夜の第一夜と第三夜をごちゃ混ぜに朗読しながら繰り広げられた即興セッション。面白かったですね。この日はこのセッションの前にダンサーYASUCHIKAさんとのセッションもあり、こちらもいい感じでした。これらのセッションは後日配信でご覧になれるようです。そして右は池袋あうるすぽっとにて、浪曲師 玉川奈々福さんとの2ショット(photo 飯野高拓)。こちらも多分に即興性を含んだセッションで、なかなかスリリングでした。

熱海でのセッションは、やりたい事を好きなようにやるという感じだったのですが、粗削りではあるのものの、何が起こるか判らないというワクワク感があって面白かったです。こういう実験的なライブは70年代辺りにはそこら中にあったそうです。今は本当に少ないですね。先日の舞踏家虫丸さんとのライブといい、本当に面白いセッションが続いていて楽しいです。最近は確かにジャズでもアマチュアの皆さんも皆、演奏技術は高くなり上手になっているのですが、かつての時代を疾走するような熱いエネルギーは感じないですね。時代やセンスの変化とという事でしょうか。手作り品と既製品の違いとでも言いましょうか・・・。きちんとしたお上手なライブ程つまらないものはないのですよ。

左:キッドアイラックアートホールにて Per:灰野敬二 尺八:田中黎山各氏と

中:楽琵会にて、能楽師:津村禮次郎先生、Vnの田澤明子先生と(photo新藤義久)

右:京都清流亭にて、笛:阿部慶子さんと

私は琵琶を始めた最初から、色んなジャンルの方々とセッションをしていて、ミュージシャンや各ジャンルのダンサー、役者、パフォーマーと常に一緒に居たので、こういうセッションしている状態がニュートラルなんですが、弾き語りみのの方にとってはちょっと異質な世界なんでしょうね。私は今でもダンス系の方とはよくやっていますし、尺八や笛の方、ヴァイオリンやフルートの方をゲストにして演奏会をやっていますので、ソロよりアンサンブルが基本です。弾き語りや独奏曲は、大体演奏会に1曲程度ですね。声を伴う作品は声の専門家と組むことが多いです。

上左:横浜ZAIMにて、ダンサーのヤンジャさんと

上右:アート川崎2016にて、ダンサーの牧瀬茜さん、

ASaxのSOON・Kimさん、映像のヒグマ春夫さんと

下左:島根県益田市グラントワにて、詩人・ラッパーの志人さんと

下右:福島安洞院にて、詩人の和合亮一さんと

こうして写真を眺めていると、本当に多くの方と御一緒してきたんだなと実感します。40歳前後の頃はジャズ系の方と組むことが多く、中でもジャズチェロの翠川敬基さんとはよくライブをやらせてもらっていました。そこにFlの吉田一夫君やDsの小山彰太さんが加わったりしてブイブイやってましたね。詩人の白石和子さんが加わった時は、凄いセッションになりました。この他にも故人となってしまったTpの沖至さん、5絃Bの水野俊介さん、尺八の香川一朝さんなど、本当に想い出が溢れ出て来ますね。

ウズベキスタンのイルホム劇場にて。アルチョム・キムさん指揮のオムニバスアンサンブルと、拙作「まろばし」をキムさんのアレンジで上演。リハーサル風景

ウズベキスタンのイルホム劇場にて。アルチョム・キムさん指揮のオムニバスアンサンブルと、拙作「まろばし」をキムさんのアレンジで上演。リハーサル風景

私は琵琶を手にすることによって、多くの人と繋がることが出来ました。私が琵琶を手にすることは正に運命だったと今では思えてなりません。私は他の琵琶奏者と違い、最初から弾き語りはやっていなかったので、とにかくライブといえばアンサンブルでやっていましたので、それもあって本当に驚くほど多くの人と繋がったんだと思います。それまでギターを弾いて、家で譜面を書いていた頃のうっ憤を晴らすかのような感じで、数えきれない程のミュージシャンやダンサー、詩人、役者、学者等々、それまでの自分の人生では出逢うことの無かっただろう人達と出逢い、それは海外にも拡がり、豊かな活動をして来れたように思います。皆さんショウビジネスの人でないというのも私には合ていたような気がします。それぞれ独自のアートを持っている方は一緒に話をしていてもとにかく面白い。先日の熱海でも巻上さん、町田さん、安田先生と、楽屋での話が止まらず、灰野さんやスーンキムさんなど共通の知り合いも沢山居て、本当に充実した時間を過ごさせていただきました。この感じでこれからもセッションをどんどんを重ねて行こうと思っています。

塩高モデル六面勢ぞろい

来月は琵琶樂人倶楽部も15周年。琵琶樂人倶楽部でも本当に多くの方が出演してくれましたが、よくぞまあ、毎月毎月やって来れたと思います。今月は朗読家の櫛部妙有さんとの会を13日水曜日にやります。お題は皆川博子作「うろこの家」より「傀儡谷」をデュオでやります。

そして来月が15周年という訳で、今月から年明け1月までは、色んな人に声をかけています。来月は25年来の相方 笛の大浦典子さん、12月はおなじみ愛子姐さんに加え、チェロの翠川さんと共によくライブをやったフルートの吉田一夫君、そして年明け1月は、私の琵琶を作ってくれている、琵琶職人の石田克佳さん、そして一緒に最初の頃琵琶樂人倶楽部を立ち上げた、古澤月心さんも駆けつけてくれるそうです。なかなかのラインナップです。面白くなりそうです!。

今秋も沢山のお仕事を頂いています。昨年の秋もそうでしたが、コロナ禍という事態の中で、琵琶樂人倶楽部はずっと続けて出来ているし、これだけ沢山のお仕事を頂けるというのは、本当にありがたい事。今こうして琵琶弾きとして生きているという事に対し、年齢を重ねる程に感謝の気持ちが増しています。ここが私の一番の根幹ですね。この気持ちが無ければ琵琶弾きはやっていられません。常に真摯な気持ちで琵琶に接していきたいと思っています。

先日のあうるすぽっとにて(photo 飯野高拓)

来週から大阪、静岡、新潟、京都、熊本、島根と飛び回って琵琶弾いて来ます。こういう人生をいつ迄続けられるのか判りませんが、その時々でペースを変えながら、ずっと琵琶を背負ってぐるぐる回っていたいものです。

急に忙しくなって来ました。今月はあちこちに出かけフル回転となりそうです。

昨日は安田先生のサポートで野村総研のセミナーでしたが、お仕事とはいえ、いつも安田先生のお供をしていると本当に勉強になりますね。ありがたい事です。明日(もう今日ですね)は熱海未来音楽祭のプレイベントで演奏収録、明後日は池袋あうるすぽっとでの本番舞台と続きます。

H氏が良く弾いていた樂琵琶

H氏が良く弾いていた樂琵琶

この時期になると毎年急に忙しくなるのですが、同時にふわっとH氏の事を思い出します。もう8年という時間が経っているのですが、私にはまだあの頃の時間がそのまま延長しているような気がしてならないのです。特に樂琵琶を弾いていると、もう物理的時間を速攻で飛び超えてしまいますね。氏とのお付き合いも短い間といえば確かにそうなんですが、本当に色々な事を教わり、様々な面で助けられました。先日も音楽家の仲間がまた一人虹の彼方へと旅立って行ったのですが、私の中では、まだ一緒に演奏した時間が続いている感じがするのです。

物理的時間の事をクロノス。身体的時間をカイロスと言うらしいですが、私は年を追うごとに、カイロスの方が強くなって、物理的時間を忘れてしまう傾向にあります。

以前ブログで書きましたが、昨年そして今年と、ギャラクシティープラネタリュウムでの演奏は、私にカイロスとしての時間を実感させてくれました。実に25年ぶりでしたが、もはや私の中の25年というクロノスはすっかり無くなって、私の心と身体はカイロス的時間の中を浮遊していました。

現代人は人類史上一番物理的な時間に支配されているようにも感じられます。生活全般に何でも時短でこなす事が出来るようになったのに、史上一番忙しく且つ時間に追われています。何かが変だと思いませんか。私はこの現代の社会や生活の在り方が、ずっと以前より、おかしいと思っています。

コロナの中で色々と想いを巡らせた方も多いと思いますが、正に今、時代は次の段階へとステップを踏み出し、心も身体も生活も社会も、大きな変化をする時期に差し掛かっているのかもしれません。人間にはどうしてもクロノス的時間では割り切れない身体=カイロスを捨てる事は出来ないのだと私は思います。

デジタルで区切れないこの身体は、不安定な「心」とも連動し、現実の中に新たなレイヤーを生み出し、芸術や宗教を通して過去に立ち帰り未来を志向し、クロノス的な時間を乗り越えて行きます。これから時間の概念そのものが変わって行く時なのかもしれませんね。

私にとって時間は過ぎ行くものではなく、また重なり行くものでもなく、漂うものとという感覚がつ言うです。たとえ何十年も前の事でも、私の中では現在と直結していて、日常の中に漂っていて、いつでも手の届く所に、その記憶は在るのです。

また自分の記憶だけでなく、古典に触れる事によって、古典世界と一体になるような感覚も年を追うごとに感じます。万葉集や新古今などパラパラとめくっていると、色んな情景が目の前に広がり、速攻で時間も空間も飛び超え、描かれている情景と一体化してしまいます。単なる変わり者とも言えますが、私はそこでいつも、何と豊かな、何と大きな、何と情感溢れる世界なんだろうと、毎度心が広がって、人間の営みの素晴らしさを感じます。言語芸術の究極は和歌だろうと私は思っています。

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

私が過去の記憶の中にすぐさま飛んで行けるのは、和歌に普段触れているからかもしれません。想い出は「想い出す」のではなくふと「想い出る」ものだと言われますが、H氏もギャラクシティーも、昔を懐かしんだりするというよりも、その頃の記憶と、今現在の私の心身が「ふと」一体化してしまうと言った方が合っているように思います。

現代の人間は、欲望を消費することで生きているようなもの。そんな欲望の消費を繰り返していたら、時間はただ過ぎて行くだけになってしまうのではないでしょうか。物理的なクロノス時間に追われ、追いかけているような人生では、万葉集や新古今の世界に心をゆだねるなんてことは難しい。そう思うのは私だけではないと思います。人間が本来の姿を取り戻すには、カイロス時間の感覚も同時に取り戻すことが必要だと私は思っています。つまりクロノス時間に支配されている現代人は、本来持っている身体を忘れさせられ、歪んだ状態に在るのです。私にはそう思えて仕方がないのです。

漂う時間の中に身を任せ、また想いを膨らませて、和歌や想い出を通して過去とも繋がりを感じられるような感性をいつまでも持ち続けたいですね。

やっと世の中動き出してきた感じがしますね。

横浜EL PENTE「中秋名月浴」にて photo 新藤義久

先日の藤條虫丸さんとのライブ「中秋名月浴」もとても良い感じで演奏出来ました。久しぶりにLiveの雰囲気を味わうことが出来、自分の原点をしっかりと確認しました。邦楽にはこのワクワク感が足りないんですよ。

声をかけてくれたPerの伊藤アツ志さん、そして虫丸さん、魔訶そわかさんとは是非また共演してみたいですね。来月頭(2日)には熱海でもダンサーとの共演がありますので、楽しみです。詳細が判りましたらHPにUPします。

来週はまた安田先生のサポートで企業セミナーなどあるのですが、来月3日のあうるすぽっと公演に向けて体も琵琶も整えて行きたいと思います。この公演は2019年から「漱石と八雲」という内容でやっていて、3年目となります。特に今年は10月末に新潟、11月には熊本で巡演する予定です。是非お近くの方お越しくださいませ。

私はいつもながら「暇そうだね」と声をかけられる事が多いのですが、私が毎日何をしているかといえば、「曲の見直し」です。自分のレパートリーは時間がある時にはいつも見直していて、まだもう少し余地があると思われるものは、常にブラッシュアップをかけ、細かな表現の仕方を検討したり、譜面を直したりしています。既に手を入れる必要のない所まで来ている「まろばし」や「花の行方」(合奏Ver)、「二つの月」、樂琵琶での諸作品は別として、今月は「遠い風」(笛とのデュオVer)、「彷徨ふ月」(独奏曲)、「忠度」(弾き語り)、「古の空へ」(独奏曲)、「花の行方」(独奏Ver)をブラッシュアップしました。という訳で現時点でレパートリーは最強となっています。これに現代曲をもう一つ構想中なので、これが出来上がるべく只今奮闘中です。

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

私は子供の頃から、自分で選んだお気に入りのものを、じっくり手入れしてカスタマイズするのが好きなんです。楽器は勿論の事、身の回りにあるものに対しては常に手をかけて、最良の状態にしておくのが癖みたいなものです。和服も割としっかりと自分で手入れをして、自分で出来ない所は呉服屋さんにメンテナンスを出したりしてます。元来アンチ「高級・有名」なところがあって、有名メーカーの楽器や流行している品にはあまり手を出しませんが、お気に入りのものに手をかけて、一流以上のスペシャルなものにするのは快感ですね。

何時も紹介している私のオリジナルモデルの琵琶は、最初に作ってもらってから20年程の時間をかけて細部に渡って改良を重ね、やっと思い通りの形~塩高仕様に整いましたので、今とても気持ち良い状態にあります。一番身近な相棒ですから、ここに手を抜く訳には行きません。他を切りつめてでも、ここには手をかけていかないと!。

私自身は自他ともに認めるかなり大雑把な性格なのですが、自分を取り巻く「もの」たちに関してはついつい手間をかけてしまいます。だからサワリの具合が良くない琵琶があると、どうも気になってしまいますね。

季楽堂にて 摩有さんの人形と共に photo MAYU

私にとって作曲した曲や楽器というものは、共に生きているという感じでしょうか。ちょっと理解して頂けないかもしれないですが、曲も楽器も常に変化し、留まる事がありません。逆に固定されて全く変わらないものというのは、どうもしっくりこないし飽きてしまいます。20年以上前に作曲した「まろばし」は、譜面上はもう手を入れる必要はないですが、何度やってもその変化を面白く感じます。曲自体も演奏者が自由な発想で解釈出来るように作ってありますが、奏者によって実に千変万化します。だから面白い!。作品は固定された物体ではなく、命あるものであって欲しいのです。

楽器も同じく、常にメンテナンスをしていても、その状態は人間のように毎日変わります。機械なら整備をすれば一定の状態になるでしょうが、私の琵琶は木部に塗装をしていませんし、場所を移動するだけで響きが変わります。サワリの状態も変わるし、ちょっとした温度や湿気で絃の状態も変わります。

だから私は楽曲も琵琶も「生きもの」を相手にしているつもりで接しています。

一昨年のあうるすぽっと公演 能楽師の安田登先生、浪曲師の玉川奈々福さんと

ただこれまでやって来て、磨きをかける事と共に思う事もあります。音楽や芸術をやっていると、己の世界にはまり込んでしまって、仙人のようになってしまう事が多々あるのです。私は若い頃から、俗世間を離れ山の中で暮らしたいという願望がずっとあるのですが、それでは音楽は生まれないのです。自分の世界の中に浸っていると確かに気持ち良いし、何でも身の周りが思い通りになるような気がするのですが、自分の中の憧れやこだわり、更には自己顕示欲等の表層の部分に囚われて、そこばかりに気を向けて、未熟な思考のまま磨きをかけてもオタク以上にはなりません。

私自身、若い頃は憧れやこだわりみたいなものから、なかなか抜け出せませんでした。今でもまだどこかに抜けていない所を感じています。そんな私が今思うのは、自分自身を見つめる事と同時に、自分が時代と共に、そして社会と共に在るという意識がとても大切なのだという事。そこには日本の風土が育んだ奥深い歴史や伝統を感じる事も含まれて行くだろうし、今現在の自分を取り巻く世界というものをしっかり見て認識するという事が、自分の創ろうとしている音楽世界を豊かにすると感じています。自分自身に成りきって行くミクロな方向と共に、世界と調和して行くマクロな視野の両方が整ってこそ、音楽は鳴り響くのだと、今実感しています。

キッドアイラックアートホールにて

ダンス:牧瀬茜 ASax:SOON Kim 映像:ヒグマ春夫各氏と

さて、また磨きをかけて、舞台に向かいますよ。

コロナの影響は相変わらずですね。地方の演奏会が中止や延期、無観客配信になる例もまだ続いています。しかし東京杉並辺りでは、もう居酒屋などもどんどん営業しているし、ほとんど日常に戻って来ている感じです。早くデンマークのような自由な状況に是非なって欲しいものです。

来週は久しぶりに舞踏の方との共演があります。この界隈に興味がある人にはご存じの方も多いと思いますが、藤條虫丸さんというベテランの方と即興によるライブをやります。声をかけてくれたのはアラブパーカッションの伊藤アツ志さん。伊藤さんとはフラメンコギターの日野道夫さんの会で何度も共演させてもらっていまして、今回は伊藤さんと私が藤條さんと対峙する形でやってみます。

9月21日(火)西横浜EL PUENTE 19時開演となっております。お近くの方是非どうぞ。

https://www.facebook.com/events/138108508489975/

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

病は心が作り出すとはよく言われることですが、最近益々この言葉が現実味を帯びてきたように感じています。特にコロナに関してという事ではなく、ここ20年30年の日本の社会を見てきてずっと感じている事なんです。そしてこれは病気だけでなく、生活全般に言える昨今の社会状況だと思います。情報過多の社会にあって、更に加速している問題であり、かなり気を付けるべき要因ではないかと思えて仕方がないのです。

日本人の潔癖症は世界でも有名ですが、バブルの辺りから、色んな場面でそれが行き過ぎていると感じていました。トイレが清潔なのは良い事だと思いますが、洗剤や香料等それまで無かったものが急速に普及し、街にはドラッグストアが溢れるように存在しています。健康食品やアンチエイジング業界等、どう見ても行き過ぎた広告を打っているような気がしますが、皆さんはどうお感じでしょうか。

そんな宣伝・洗脳に現代人はまんまとはまって、せっせとお金をつぎ込んでいるのです。保険もあらゆるものが氾濫していますし、老後はこれ位の貯蓄が無いと生きて行けないとか、もうありとあらゆる手を使って不安を煽り立てているように私は思います。

日本人はとにかく「普通」という横並び一緒な事で安心する感性の人々ですから、お金でもライフスタイルでも、とにかく皆と同じ感じで居ることで安心する。この主体性の希薄な感覚が、不安を煽って消費を促すという詐欺的ともいえる商法を助長しているのでしょうね。

江の島

考えてみれば30年40年前は、今のような健康食品なんてものはありませんでした。除菌剤や香料たっぷりの柔軟剤等も無かったですね。急激に普及し、それがあたかも「普通だ」という世の中になってしまいました。

マスクもワクチンも、本質を確かめようとせず「何となく」という感覚の中で右往左往している。やっている人とやってない人という区別だけをしようとして、どこかに依存する事で安心しようとしてしまう。これはとても危うい感性だと思います。そして自らはまり込んでしまっている事に気が付かない。

「風の時代」「個の時代」などといわれていますが、それは言い方を変えると、付和雷同的な「みんなで一緒」という村意識から抜け出そうという事ではないでしょうか。村の中に居るから、他と自分を比較してしまうし、自分の軸が見えず、他軸をもって物事も自分も判断して、その結果不安になったり、コンプレックスを感じたりして自らを追い込んでしまう。皆が同じレイヤーの中に居る必要はないのです。学歴が無かろうが年収が低かろうが、そんなことは他人には関係ない事です。世の中には琵琶法師もいれば社長もいれば大学教授もいます。旨いそばを打つ職人もいます。皆対等に人間として付き合えば良いだけではないでしょうか。日本の社会がもう少し色々なものから解放されて、多様な人生を皆が、ごく自然に認め合って行けるようになると良いですね。

日本橋富沢町楽琵会にて 能楽師の津村禮次郎先生と

心の豊かさこそ一番の幸せです。

琵琶樂人俱楽部にて photo 新藤義久

琵琶樂人俱楽部にて photo 新藤義久