少し間が空いてしまいました。先週の楽琵会は無事終わりました。会場が小さい上に、上限が20名迄というお達しでしたので、こじんまりとした会でしたが、良い感じで演奏出来ました。全編私の作曲作品による演奏会も、ちょっと久しぶりでした。古風な和の雰囲気を求めていた人には期待外れだったかもしれませんが、私らしい内容で良かったと思います。

今回は今迄になくVnの田澤明子先生が素晴らしかったです。いつもこのコンビでやっている「二つの月」や「花の行方」等も本当に良かったし、今迄舞台では一度しかやっていなかった「まろばし」がとても良い感じで出来ました。Vnデュオに於いて今後のレパートリーになって行くと思います。その他、新アレンジの「君の瞳」も狙った通り、ヴァイオリンが情熱的に、舞うかの如く鳴り響いていました。もう少しVn とのデュオ作品を作曲して、録音配信まで持って行きたいと思います。

やっぱり自分の音楽をやり続けるのは一番の悦びですね。たとえそれが細々とした活動であっても、こうして定期的に自分の音楽を演奏出来る場所があるというのは本当にありがたい事ですし、今までこのスタイルで生きて来られたことにも感謝しかありません。そして活動を続ければ続けるほどに、先日亡くなられたパット・マルティーノ氏の言葉をかみしめています。

やっぱり自分の音楽をやり続けるのは一番の悦びですね。たとえそれが細々とした活動であっても、こうして定期的に自分の音楽を演奏出来る場所があるというのは本当にありがたい事ですし、今までこのスタイルで生きて来られたことにも感謝しかありません。そして活動を続ければ続けるほどに、先日亡くなられたパット・マルティーノ氏の言葉をかみしめています。

「自分が自分である事を幸せに思う。。。それに勝る成功はない」

ショウビジネスの視点でで考えたらパットマルティーノという人も、あまりに小さな存在でしかないでしょう。売り上げが凄い訳でもなんでもないですし、ジャズファンでも知らない人は多いと思いますが、魅力ある音楽を創って活動をしているその姿こそが、マルティーノの言うように「それに勝る成功はない」のです。今はネット配信等で音楽を世に出す術と機会は皆に与えられているのですから、例えショウビジネスとしての売り上げは少なくとも、その人独自の作品であり演奏であれば、私がマルティーノという逢ったこともない方の姿を追い続けているように、魅力あるものでしたら誰かがどこかで視線を向けているでしょう。今その可能性は世界に向けて無限大にあります。私は音楽をショウビジネスで捉えていませんので、売れるかどうかなんてところで音楽の価値を測りません。魅力があるかどうかで判断します。

確かにプロとして生業にして行けるかどうかという部分は、ノウハウも含め色々あります。しかし自信をもって自分の音楽を演奏出来る喜びは何物にも勝るのです。

琵琶樂人倶楽部にて 笛の大浦典子さんと photo 新藤義久

琵琶は珍しいという事もあって、確かにそれがお仕事にもつながっているのですが、珍しさや古風などという雰囲気に寄りかかって安手の商売をするようになったら、もう音楽家としては終わりです。邦楽は特にそうなりやすい。やたらと看板を挙げてアピールしたがる人が多い邦楽の世界ですが、先ずは魅力ある音楽を創っているかどうか。その一点に尽きます。私も時にちょっと迷いが出た時には、いつも「媚びない、群れない、寄りかからない」というモットーを想い出すようにしています。

この波騒溢れる俗世の中に於いて、どれだけ自分が自分で居る時間を見つけ出し、作品を創って行けるか。私の器を試されているのでしょうね。俗世を離れ隠遁生活に入るというのも一つの手段だと思いますし、私は若い頃からそうした暮らしに強い憧れを持っているのも確かなのですが、今私は琵琶樂を創り、人前に立って演奏することが、私に与えられた仕事だと思っていますので、もうしばらくでもこの世に身を置いて、曲を創り、演奏するのが私らしい姿のようです。

これまで様々な経験をさせて頂きました。そして逡巡もさんざんに重ねて来ました。それらを経て、今になってみると、やはり私らしく在るのが一番の成功であると、パット・マルティーノを含め、多くの先輩先人から教わりました。これからも私らしい音楽をどんどんと創ってやって行こうと思っています。

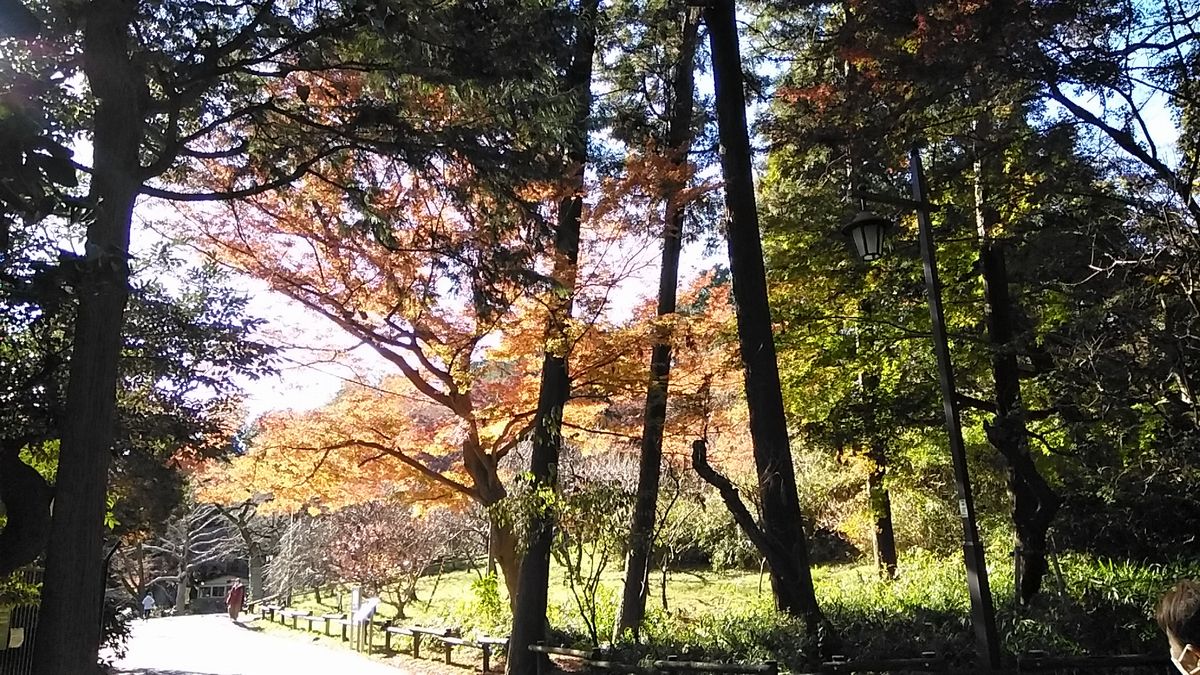

高円寺の山門

このところ昼間が結構暖かいので、時間を見つけてはお散歩に出かけています。紅葉もまだまだ楽しめますし、気が付かない内に凝りが溜まった心と身体をほぐすにはぴったりなのです。

上の写真は「高円寺」山門。ロックの聖地で知られる高円寺の駅前のざわめきからちょっと外れた所に「高円寺」があります。毎年行っているのですが、毎年紅葉が素晴らしいのです。とても静かで穏やかな風情で人も少なくてお勧めですよ。今年も静かな風情を楽しみました。

善福寺緑地

善福寺緑地

我家の近くの善福寺緑地もこの通り。こちらも良い感じで、晩秋の陽の輝きが注いできて素晴らしかったです。

日々の中にこうした時間を少し持てるというのは嬉しいですね。西行は「吉野山 梢の花を見し日より 心は身にもそはずなりにき」と詠っていますが、心奪われて、身体から心が浮かれ飛んで行ってしまうような心持は、現代社会の中で感じる事は少ないですね。何かに追われるかの如くに生きざるを得ない現代社会の中に在っては、目の前のものをただ客観的に見る事は出来ても、そこにあるはずの美しさを見逃しているように思います。

現代は「物で栄えて心で滅ぶ」と言われていますが、現代人は物でも時間でも消費するだけで、風土に寄り添うことも愛しむことが少なくなっています。人間が全ての中心で、自然も、先人が紡いできた歴史さえも忘れさり、貪るかの如く資源を掘り尽くし、消費すること=人間が生きる事であるだとばかりに、生きて来きました。

今、そんな現代人の姿勢を見直すべき時に来ているのではないでしょうか。物量的な刺激ばかりを追いかけていると、心が麻痺してしまうのは当たり前です。刺激に更に刺激を重ねて求めるようになっている現代人は、金や物、権利、地位、名誉等々そういうものを得るために日々働いている。そこに美を求める心はまだ残っているのでしょうか。目の前の欲に振り回され、人間としての喜びを自ら避けているようにしか、私には思えません。ましてや芸術に関わる人が、そんな態度では世の中は疲弊するばかりでしょう。

左:新宿御苑 右:井の頭公園

現代は何でも効率的で便利で機能的なものだけが優先する社会。様々なもの、色々な生き方をしている人が溢れているようで、実は人々の志向は、とても画一的になっているのではないでしょうか。まだ70年代80年代辺りは個性的な芸術家も旺盛に活動していて、時代に弾力があったように思います。「舞踏」なんかが生まれて来たのはその時代の弾力を示していますね。しかし今、皆が同じような方向を見て、同じ思考を持ち始めている。これは経済と密接な関係があるのでしょうし、私如きが論じる事が出来るものではありませんが、勝ち組負け組などという言葉が出てくること自体が、社会の硬直した姿を現しているように思います。株やFX等の広告がやたらと増え、お金を持つことが勝ち組であり、幸せだという思考は、形を変えた洗脳と同じだと私には思えてなりません。

私はもっと音楽を創りたいのです。この風土から生まれる現代の音楽を創って、聴いてもらいたいのです。琵琶はもっと豊かな世界を紡ぎ出すことが出来る。私は舞台をやる度にそんな想いを強くします。もっともっと豊かな世界があるはずだと。

身体から心が飛び出

して行くような曲と音色を奏でたいですね。

2019年の楽琵会にて 能楽師の津村禮次郎先生、 ヴァイオリンの田澤明子先生と

さて毎度しつこいですが、今週今年最後のサロンコンサートがあります。ヴァイオリニストの田澤明子先生を迎え、古典スタイルから現代作品まで演奏します。

12月17日(金)

場所:MPホール(日本橋富沢町11ー7 小堺化学KCIビルB1

時間:19時00分開演

料金:2000円

出演:塩高和之(琵琶) ゲスト 田澤明子(Vn)

演目:二つの月~Vnと琵琶の為の 君の瞳 西風 平経正 他

問い合わせ:orientaleyes40@yahoo.co.jp

心が飛び立つような感動を日々感じられる世の中になって欲しいものです。

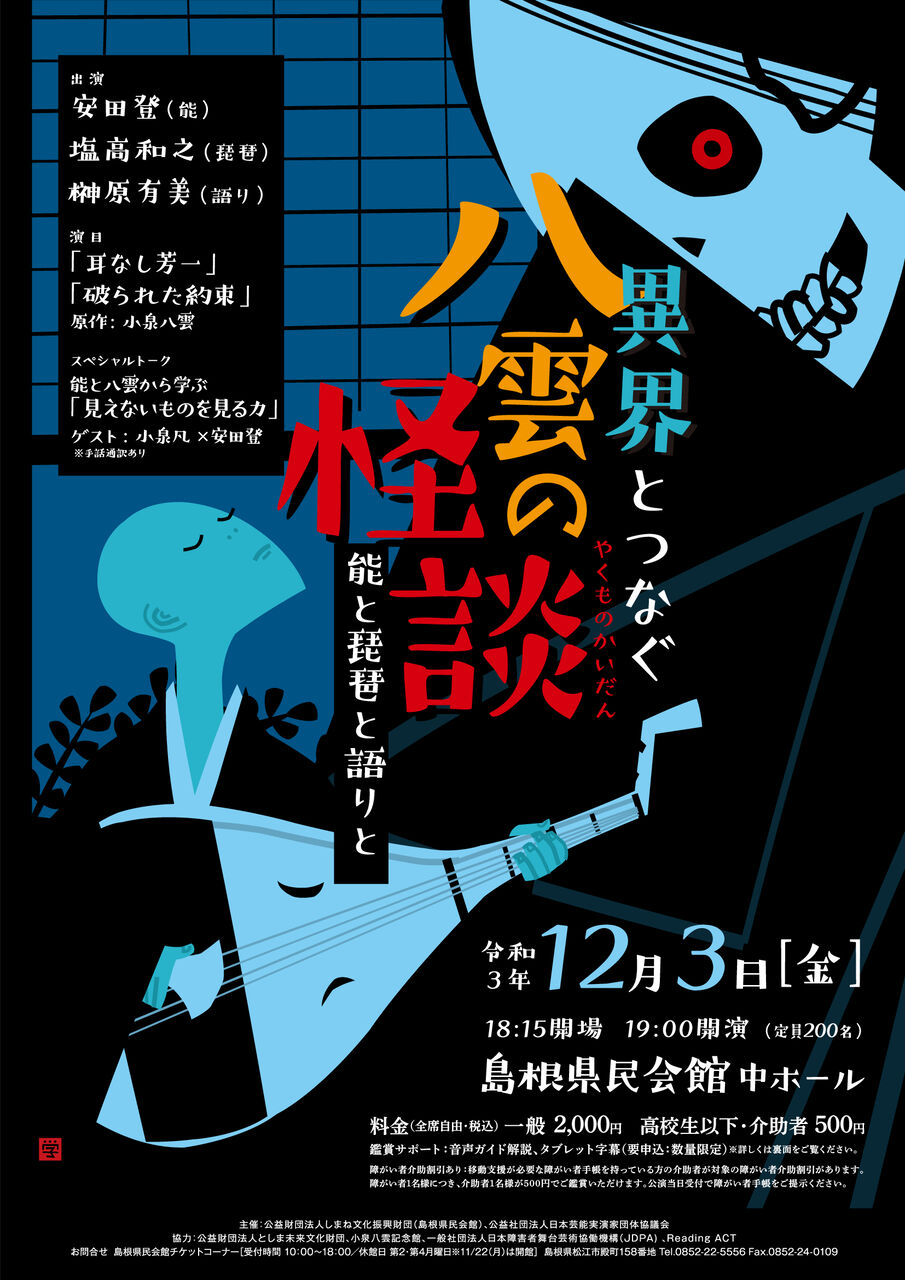

松江県民ホール公演 安田登先生、榊原有美さんと photo 石川陽春(八雲会)

松江での「異界とつなぐ八雲の怪談~能と琵琶と語りと」は無事終了しました。

松江に行くは初めてでしたが、さすが城下町だけあって華やかさがあり、またちょっとディープな繁華街などもあり、しっかり楽しんできました。私は今回も相変わらず陸路で、岡山から「特急やくも」に乗って行きましたが、川沿いを走るローカル線は景色も風情も気持ち良かったです。

小泉八雲記念館前

小泉八雲記念館前

講演では小泉八雲の曾孫でもある小泉凡さんが、ゲストとして興味深いお話をしてくれました。その中で「周縁性」というキーワードに、とても興味を持ちました。八雲自身がギリシャ系アイルランド人であり、後に日本に帰化していますので、当時の欧米中心の世界にあっては正に周縁に居た訳です。アメリカ在住の時にはクレオール文化などにも触れて、かなりマニアックな世界に浸っていましたし、日本の中でも松江や熊本、東京西大久保など当時としては都会の中心から外れた所に住み、その作品にも琵琶法師など社会的周縁性を持ったものや人を描いています。八雲の作品は「サウンドスケープ~耳の文学」といわれ、耳を駆使して描写をしました。その対象は松江などの風景もありますが、歴史の表舞台には出ないものや、周縁にあるものにも眼差しを向けていました。そしてその周縁の響きは日本の原風景として、この現代に甦って来ているように思います。

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

どんな分野でもそうですが、中心に居ると視野が狭くなってしまうものです。音楽の歴史を次世代へと紡いで行ったのは皆周縁の人達です。少し離れているからこそ見えてくるのは、社会でも芸術でも同じではないでしょうか。

それは自分の中に対しても言えることです。ベテランになるにつれ、その経験則で周りを見てしまいがちで、周辺に視野が届かなくなってしまうのです。自分のやってきたものはいわば自分の真ん中。経験も自信もあるだけに、そこに居座ると自分の持っている視野以外のものが見えなくなってしまうのです。自分の中における周縁には知らない内に気づかなくなってしまいます。いつしか背負ってしまっている鎧や看板を外し、ただの一個人であるという事を意識して普段からやって行かないと、どんどんと視野の範囲が狭くなり、見えるはずのものが見えなくなってしまいます。

だから旅をして知らない土地に行ってみたりする事で心を開放し、普段から見向きもしなかったことに目を向けてみたり、音楽以外の色んな事をやってみるのはとても大切な事なのです。そんな周縁の中から自分の原風景が浮かび上がって、忘れていた初心を想い出したり、自分の作品の客観的な評価も持てるようになります。

楽琵会にて photo 新藤義久

さて来週はVnの田澤明子先生とのサロンコンサートです。是非是非お越しくださいませ。

12月17日(金)

場所:MPホール(日本橋富沢町11ー7 小堺化学KCIビルB1

時間:19時00分開演

料金:2000円

出演:塩高和之(琵琶) ゲスト 田澤明子(Vn)

演目:二つの月~Vnと琵琶の為の 君の瞳 西風 平経正 他

問い合わせ:09ー3662ー4701(小堺化学工業)

周縁の音色、大事にしたいですね。

今週は木曜日から松江に行ってまいります。

先日の焼津を含め、東京、新潟、熊本と小泉八雲を巡るツアーも松江で最後となります。今回はゆかりの地、松江にて「破られた約束」「耳なし芳一」を上演してきます。声をかけていただいた安田登先生には本当に感謝しかないですね。特に今回は八雲の直系である小泉凡先生も一緒なのです。昨年1月の愛知県大府での公演で御一緒して以来ですので、お会いするのは久しぶり。凡先生とはお互いにちょっと乗り鉄気質なので、とても楽しみなのです。

年内の地方公演は、これで終わりです。あとは都内での演奏会だけですが、定例の琵琶樂人倶楽部の他、17日にVnの田澤明子先生をゲストに迎えての日本橋楽琵会があります。これが今年の最後のメインイベントですね。

田澤先生の演奏は、先日聴きに行った中島ゆみ子さんの演奏とは対極にありまして、その音色は私を大いに刺激し、私のポテンシャルをぐいぐいと引き出してくれます。もう何度も御一緒していますが、Vnが鳴り出したとたん、その音色に命が宿ったかの如くうねり出すので、隣に居ていつもドキドキします。私も気合を入れてかからないと、田澤先生のVnとは対峙できません。今回は8thCD「沙羅双樹Ⅲ」にも収録した「二つの月~Vnと琵琶の為の」も久しぶりに演奏しますので大変楽しみなのです。お時間のある方は是非とも聴きに来てください。一押しですよ。

12月17日(金)第23回日本橋楽琵会

「古から現代へ」

時間:開場18時45分 開演19時00分

会場:小堺化学工業本社KCIビル B1

中央区日本橋富沢町11ー7

(馬喰横山A3出口直進 まいばすけっと向かい側)

料金:2000円

出演:塩高和之(琵琶) 田澤明子(Vn)

演目:経正 花の行方

君の瞳~Vnと琵琶の為の

二つの月~Vnと琵琶の為の 他

ご予約:小堺化学工業 担当 小堺 03-3662-4701 kosakai_h@kosakai.co.jp

ご予約無くても大丈夫ですが、頂けるとありがたいです。

琵琶樂人倶楽部にて Vnの田澤先生と photo 新藤義久

コロナ禍にありながら、私は昨年も今年も数多くのお仕事を頂き、地方公演も随分とやらせてもらいました。来年は前にお知らせした横浜日ノ出町の7artscafeでのサロンコンサートシリーズも始まります。都内でも定例の琵琶樂人倶楽部や上記の楽琵会など、自分の音楽を表現できる会を順調にやらせて頂く事が出来、本当に感謝しております。

音楽家はともすると、お仕事を頂いて飛び回っている事で満足してしまいがちです。せいぜい面白いライブを時々やる程度で、技術の切り売りのようになってしまう事も多いので、どんな状況でも自分の目指す世界を持って、自分の音楽を創り続けて行かないと、結局お仕事の依頼も長続きしません。

若き日に「琵琶ではなく、塩高で呼ばれるようになれ」と言ってくれた先輩の言葉を、年を追うごとに噛みしめていますね。

琵琶で活動をしてきて、まだまだ到達という感じには程遠いものの、それでも少しばかりは自分らしいスタイルを築けてきたように思っています。

邦楽というとお教室という感じですが、私はあくまで舞台人として活動したかったので、琵琶を手にした最初から、お教室の先生という発想がありませんでした。流派協会という組織のにも馴染みが無かったです。更にはエンタテイメントやショウビジネという所からも遠く、邦楽=江戸文化という風潮にも違和感があるという、凡そ邦楽からは感覚がかけ離れた輩ですので、活動も作品も全て独自に活動を展開して来ました。

何にも媚びない、群れない、どこにも寄りかからないというのが私の信条で、この調子で天邪鬼の如くこれ迄作曲・演奏をやって来ましたが、今になってみると、これ迄このスタイルで続けてきて、本当に良かったと思っています。

池袋あうるすぽっと「能でよむ~漱石と八雲」公演にて

まだまだ私は旅の途中に居るのだと思っています。ずっと一人旅ですが、まだやりたい事も色々とありますし、これからも先へと歩みを進め、もっと自分から沸き起こる音楽を創りたいのです。いつかその旅が終わる時が来るかもしれませんが、その時にはきっと今とは違う風景が見え、これ迄とは違う音楽が流れ出て来るのだと思います。しかしまたそれは次の新たな旅の始まりだったりして・・?。終わりはありそうにないですね。

のんびりと自分の行きたいところに旅をするのが、琵琶弾きとしての私の生涯なのでしょう。行けるところまで行きたいと思います。

急に寒くなってきましたね。先日は月食もあり、何だか時代の変わり目を感じさせるようなことが、この頃多いような気がします。

先週から今週は、演奏会がちょっとお休み状態なのですが、ちょうど良いタイミングで、ヴァイオリニストの中島ゆみ子さんのコンサート「中島ゆみ子と仲間たちvol.13」があって、久しぶりに魅惑の音色を聞いてきました。

中島さんとは合唱指揮者 郡司博先生の主催する「おんがくの共同作業場」の演奏会で御一緒させてもらって以来、この「中島ゆみ子と仲間たち」のシリーズコンサートには毎回駆けつけています。言うまでもなく素晴らしいクオリティーなのですが、何というか変な言い方ですが、毎回聴く度に中島さんらしくなって行く、そんな風に今回も感じました。

以前共演した時には、拙作のシルクロード系の曲をやって頂いたり、新作で共演したりしてクラシック以外での共演だったのですが、とにかく素直な表現というのが、中島さんの一番の魅力ではないでしょうか。彼女はとても穏やかな人柄で、いつも微笑んでいるような方なのですが、その人柄がそのまま曲に乗って音楽が流れだすように感じられるのです。音色がとにかく自然で、これ見よがしな表現は全く無く、聴いている者の身体に静かに満ちて行くようです。技術が高い事は言うまでもないですが、そのスタイルは「何も足さない何も引かない」。私は中島さんの演奏を聴く度にそう思います。

2012年郡司敦作品初演 北とぴあつつじホールにて。Vn 中島さん Ms 郡愛子さん

2012年郡司敦作品初演 北とぴあつつじホールにて。Vn 中島さん Ms 郡愛子さん

前に書いたパット・マルティーノ氏の言葉「自分が自分で在る事を幸せに思う。それにまさる成功はない」という言葉を、私は座右の銘にしているのですが、コロナ自粛が空けて久しぶりに聴いた中島さんの音色に、中島さんが今、自分らしく生きていることを感じました。実に気持ちの良い演奏でした。私のように業の深い人間は、どうしてもどこかに、まだ捨てきれない偏狭なこだわりが澱として残ってしまう。中島さんの演奏を聴きながら、自分もああいう境地で音楽に接したいな、と思いました。

新宿御苑

世の中は今、何でも数値で表され、物事はスペックで判断され、計量的時間に管理されています。大臣自ら「老後はこれ位お金がないと生きて行けない」なんて煽り、ネット上にはFXや株をAiに任せ楽して稼ぐ広告ばかりが増えて、お金を持っていることが豊かな暮らしの条件という具合に、どんどんと未来に対する不安を掻き立て、一定の方向へ民衆を追い立てようとしています。現代人は自分で好きに生きているようで、実は管理社会の枠の中に、気が付かないまま生かされ、計量的に刻む時間に支配されているとしか、私には思えません。現に世の中便利になったはずなのに、現代人は以前よりもっとせわしなく、且つ不安を抱えながら動き回って、その生活に余裕や優雅さはどんどんと無くなっている。そこには自らの中に脈々と流れる雄大な時間を感じ、豊かな人生を歩んでいる姿は見えないですね。これは人間としての危機ではないでしょうか。

この危機に瀕した状態にあって、芸術の在り方がこれからの時代のキーワードとなると思っています。何故ならば音楽・芸術は人間の心や命に直接アクセス出来るものだからです。そしてそれは管理支配された現代社会の中で、自分本来の生と時間を取り戻すとても有効な手段でもあります。

日本人は古来より季節の移りゆく姿を見て、それを歌に詠み、様々な想いを表してきました。和歌の他にも能や平家語り等、計量的時間を自由自在に飛び越え、過去から未来まで好きなように辿り、自分の身体の中に流れる生々しく、また永遠の時間を躍らせてきたのです。古典の世界観から見ると、現代はあらゆるものに追われ、毎日が窮屈でせわしないですね。

photo 新藤義久

現代人は、自分の人生を全うに生きているでしょうか。目の前の利便性やエンタテイメントに踊らされ振り回されていて、そこには自由は無いのかもしれません。

中島さんの音色は、まごうことなく中島さんのものでした。私も私の道を行きたい。そして自分の音を出して、自分の人生を歩みたいのです。軸は私の中にあるのです。

やっぱり自分の音楽をやり続けるのは一番の悦びですね。たとえそれが細々とした活動であっても、こうして定期的に自分の音楽を演奏出来る場所があるというのは本当にありがたい事ですし、今までこのスタイルで生きて来られたことにも感謝しかありません。そして活動を続ければ続けるほどに、先日亡くなられたパット・マルティーノ氏の言葉をかみしめています。

やっぱり自分の音楽をやり続けるのは一番の悦びですね。たとえそれが細々とした活動であっても、こうして定期的に自分の音楽を演奏出来る場所があるというのは本当にありがたい事ですし、今までこのスタイルで生きて来られたことにも感謝しかありません。そして活動を続ければ続けるほどに、先日亡くなられたパット・マルティーノ氏の言葉をかみしめています。