このところお知らせしていた23日の横浜7artscafeでのライブは、延期となってしまいました。開催時期については、改めてお知らせします。

先日の琵琶樂人倶楽部「薩摩琵琶四絃vs五絃」は無事に終わりました。久しぶりに古澤月心さん、石田克佳さんとの新春恒例ライブが復活出来て良かったです。

知人が送ってくれた年明けの江ノ島の海

知人が送ってくれた年明けの江ノ島の海

年も明け、気分も新たになってきたのですが、それにしても時代はどんどんと移りゆきますね。発想を変えて時代に対応していかないと、活動を展開することが出来ないという事を、この所更にひしひしと感じております。

考えてみれば、私は邦楽家の中ではかなり早いうちからHPを立ち上げ、CDの制作や流派に寄らない個人の活動を展開してきましたが、もうネット配信が中心となりCDを売る時代でもなくなり、小規模のサロンコンサートなども開催が難しい時代になって来ました。ここ20年の変遷はめまぐるしいほどで、それが更に今急加速しているように感じています。また気が付かない内に、自分の周りや自分自身も変化していますね。

少し変わってきた事といえば、昨年から琵琶を教えるようにしました。以前も本当に限られた人にだけだけ教えていたのですが、教えるという事を安易にすることは出来ないという想いもあり、学校などでのお仕事以外はほとんど教えていませんでした。しかし私もいい年になって来ましたし、そろそろ教えるという事をしても良いかもしれないと漠然と考えていたところ、自然に人が集まってきました。特に宣伝もしていないのですが、自分が考えたり何かしらの行動を起こし出すと、周りもそれに沿って動き出すのですね。不思議なものです。しかし私が相変わらず飛び回っているので、何曜日の何時みたいな、いわゆる教室にすることは出来ませんので、皆来る人は私のスケジュールの空きを狙って、不定期でやって来ます。当然来る人は自由に時間を使える音楽家や芸術家ばかりなので、弾き語りだけでなく自作の曲を診てもらいたいという人や、弾法に特化したいという人、中には洋楽の和声の理論を生かしたいので教えて欲しいという人など、面白い方々が集っています。この感じで教授活動を少しづつやって行こうと思います。

演奏会については、お寺の演奏会やサロンコンサートがもう全く無くなってきているので、ライブでの演奏をどうして行くか、今思案中です。この状況では場所を借りて自主公演をしても集客がままならないですし、うかつに企画が出来ません。そこでこれからライブをやって行けそうな場所として、横浜日ノ出町の7artscafe でライブを始める予定だったのですが、残念ながらオミクロン株の蔓延で、今回は中止となってしまいました。4月には開催予定ですので、是非是非お越しくださいませ。琵琶樂人倶楽部以外でも定期的にライブをやって行ける場所をまた探してみたいと思います。

photo 新藤義久

私は車の運転も出来ないし、PCにも詳しくないし、いつもしかめっ面で人当たりも良くない。琵琶を弾いて曲を創るのが関の山で、今の世の中的にはスキルの低い人間なのです。TVは20代の頃から持っていないので世の流行りも知らないし、スポーツやエンタメ系の話などされても何もわかりません。そんな私ですので、自分が出来るところを自分のペースでやるしかないのです。変わりゆく時代の中に在って、自分の作品を世に響かせるにはどうしたらいいか、知恵を絞るしかないですね。

とにかく自分が一歩踏み出さない限り世の中に振り回されるだけで、何も成就しません。時代に合ったスキルはとても大事だと思いますが、そこにヴィジョンがないと、そのスキルは瞬く間に化石化してしまいますし、振り回されて時間を失うだけです。SNSなどはその典型ではないでしょうか。「今はこれをしないと~~これを知らないとだめだ」というような発想ではいつの時代も大したことは出来ません。それより自分の今後の姿を明確に描いて、「その為に必要なものは何か」という発想をしなければ次の時代は開いてはくれないのです。

今年は、少しばかり仕事の面で整理しなければならないこともありますし、次のステップを踏み出す年となるような気がしています。

先日東京では本格的な雪が降りました。今年は北海道や日本海側では、豪雪となっているようですが、心配ですね。といいながら雪の降らない地域で育った私は、雪が降ると何だかテンションが上がってしまいます。若き日、私が東京に初めて出て来た日の夜、雪が降って来て、寒さで目が覚めたのを今でも覚えていますが、雪が降っている状態というのをあまり経験していないので、雪を見ると今でも何だか非日常が訪れたような感覚になるのです。

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

あの東京に来た日から長い月日が経ちました。雪の降る様を見るに度に想い出しますが、あの日は私の誕生日でもありましたので、今でもあの時の匂いのようなものがまざまざと蘇ります。

これ迄色んな事をやって来ましたが、結局私の中の根幹に何があるのかという所に辿り着きますね。楽器を弾いている以上、上手くなりたいという気持ちは常にありますが、技術や知識など表に見えるものに目が行っていると、質の高い音楽は創れません。東京へ出て来てから判ったことは、これに尽きます。根底にある美的感覚や、その美的感覚を育んだ風土や歴史なんかが、やればやる程に気になるのです。

西行(菊池容斎画/江戸時代)

西行(菊池容斎画/江戸時代)

前の記事でも西行のことを書きましたが、桜を見て湧き上がる、その想いの元をたどると、やはり日本の風土や歴史などにつながらない訳にはいきませんね。西行が吉野の桜を見て「心は身にぞそわずなりにき」という一つの美の世界に身も心も入ってしまったその感性は、脈々と千年もの時間を超えて、この私のような小さきものにも、その端っこが受け継がれています。そしてそれが私の美的感覚となり、その源からものを見て、感じて、現代社会に生き、琵琶を弾いて、音楽を創っているという訳です。

雪を見て心が躍るのも同様で、いつも拙作「花の行方」で歌っている「み吉野は山も霞みて白雪の ふりにし里に春はきにけり」等の和歌を通じて、その感性をやはり何かしら受け継いでいるからでしょう。この風土が育てた感性が、長い年月を経て、日本人の感性の源になっている事に異を挟む日本人はいないと思いますが、如何でしょうか。その脈々と受け継がれて来た部分を見ようとしなければ、いくら琵琶を弾いても流派の型や曲などを勉強しても日本の音楽にはならない。私はそう思っています。

洋楽をやろうが、ギターを弾こうが、己という小さな枠の中で「表現」という事をやっている人と、自分の存在が、何千年という過去から受け継がれているその歴史の最先端に居るという意識で音楽をやっている人では、出てくるものが違うのは当たり前です。観ている世界が違うのです。いくら知識や技術を蓄えても、自分の頭で考えている事しか見えず、その外側の部分が見えない、感じられない人間は、ものは創り出せない。

これだけ多様なものが溢れている時代だからこそ、源となる感性、そしてそこから育まれた美の意識が無いと、何でもいいんだという、土台の無いある種ニヒリズムとも言えるような状態になってしまいそうです。命の連鎖からも、風土に育まれた歴史からも縁が切れて、行き場の無い、根っこも無い希薄な存在になってしまう。社会を生み出し歴史を紡いできたのが人間というもの、個々人の源から導き出された美の意識はいわば人間が生きて行く一つの規範でもあり、音楽家的には、己の語法を持つという事だと私は考えています。

さて、今年も仕事始めは琵琶樂人倶楽部からです。毎年恒例の「薩摩琵琶三流派対決」。三流派よりも三者対決ですね。三流派というのも何か違和感がありますので、今年は「薩摩琵琶四絃s五絃」というタイトルにしました。メンバーは、琵琶職人であり、私の全ての琵琶を作ってくれている石田克佳さん。そして琵琶樂人倶楽部創立以来お世話になっている古澤月心さんと私です。

さて、今年も仕事始めは琵琶樂人倶楽部からです。毎年恒例の「薩摩琵琶三流派対決」。三流派よりも三者対決ですね。三流派というのも何か違和感がありますので、今年は「薩摩琵琶四絃s五絃」というタイトルにしました。メンバーは、琵琶職人であり、私の全ての琵琶を作ってくれている石田克佳さん。そして琵琶樂人倶楽部創立以来お世話になっている古澤月心さんと私です。

こうしたスタイルの違う琵琶を気軽に聞ける機会はほとんど無いので、是非ふらりとお越しください。

同じ日本の感性を持ったものでも様々な表現がある。ここが素晴らしいのです。

現代は和と同をはき違えている例が多々あります。和とは違うものが調和して行くという事。同は皆同じものになって行くという事。「和して同ぜず」です。違う質のものや人が共存して行く姿が和です。違う考え方、感じ方やり方、色んな物が調和して行ってこそ社会は上手く行くのであって、皆が同じ方向を見て、同じ考え方をして、同じ行動をしなければいけなくなったら、とても窮屈でしょうし、直ぐに反動が起きます。

人間は弱い存在ですから何かルールがあると、それで自分も他人も縛る方向に簡単に転んでしまう。だからこそ色んな音楽が巷に響いているのがちょうど良いのです。琵琶も「こうでなければ」「これ以外は」というメンタルになってしまったら、どんどん衰退するだけです。色んなスタイルの琵琶樂があるのが楽しいじゃないですか。

好き嫌いの物差しは一つでなくて良いのです。ただその根幹に美があるか。この風土と歴史が育て、連綿と受け継がれて来た美の感性があるのか。そこが問題です。「色んなものがあって良いのなら、何でもいいじゃないか」なんていう軽薄且つ近視眼的な視野しか持てないようなら、もうこの国は終わりでしょう。

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

日本は国というものが出来て、少なくとも千数百年以上の歴史を刻んできたのです。そこには長い時間を経て受け継がれて来た美があり、文化があるのです。もっとこの風土に花開いた美を私は楽しみたいのです。私は、この奥深く、長く、世界的にもまれな豊かな文化と美の感性を誇りに思いますね。

最近は西行にまたちょっと興味が出ていることもあり、雪を眺めながら、こんなことをつらつらと想いました。

明けましておめでとうございます。

大分世の中動き出してきましたが、まだコロナ禍の只中に在る状態ではありますが、どんどんと活動は展開して行こうと思っています。

私の仕事始めは琵琶樂人倶楽部からです。

私の仕事始めは琵琶樂人倶楽部からです。

琵琶樂人倶楽部 : 2022年の年間スケジュール (blog.jp)

今年も例年通り薩摩琵琶三流派対決が1月12日にあります。琵琶職人でもある石田克佳さん、そして久しぶりの登場、古澤月心さんです。

昨年15周年を迎え、今年は2月の会で170回目となります。昨年初出演の石橋旭姫(筑前琵琶)さんが今年も九州からやって来てくれます。また少しづつ出演する面々も新たな方が出てきました。今年の初出演はフルートの西田紀子さん。芸大を卒業後、現在はシエナウインドオーケストラの一員として活躍しながら、様々なジャンルの方と共演を重ねている若手です。ご期待ください。

そして今年は新企画で、今琵琶の稽古を頑張っている方にも出てもらうという企画をしてみました。20代、30代、40代、そしてベテランの方に演奏して頂きます。お浚い会のように習った曲をやるのではなく、オリジナル曲など自由に演奏して頂きます。琵琶人のすそ野を広げて行くという事で、こんな機会を作るのも私の役目かなと思いまして企画してみました。実は一昨年からのコロナ禍のせいか、琵琶を習ってみたいという方がにわかに増えています。きっと私の知る以外でも琵琶を始めたか方も多い事と思いますので、そんな方を応援する機会も是非創りたいと思っていました。

楽琵会にて Vnの田澤明子先生と

楽琵会にて Vnの田澤明子先生と

そして私自身は琵琶樂の新たな分野を拡大して行こうと思っています。先ずは昨年からやっています洋楽器とのデュオです。奇をてらったポップス邦楽ではなく、宮城道雄先生の「春の海」の創作精神を受け継ぐような新たな日本音楽を創り上げて行きたいと考えています。今月は以下のようなサロンコンサートをやります。場所となる7rtscafeは横浜日ノ出町に出来た、Dr.ジョセフ・アマトさんが展開するイベントスペース&カフェで、天井が高く響きの良い所です。

1月23日(日) 7artscafe 15時00分開演 イベントカレンダー (7artscafe.co.jp)

この場所では定期的なライブを予定していまして、4月にはメゾソプラノの保多由子先生を迎えて、琵琶歌の新たな展開を聴いて頂きます。日曜の昼間なので、気軽にお越しいただけると思います。是非是非ご参加ください。

そしてまだ作曲が追いついていませんが、もう一つ雅楽器と薩摩琵琶の組み合わせでの作品も上演して行く予定です。時代が変わろうとしている今、日本の音楽全体がその感性を広げ、時代に沿い、先取りして行く位で良いと考えています。琵琶樂も日本音楽の現在進行形であり続けるよう、様々な試みをして行きます。

昨年開催の楽琵会にて

演奏家は演奏するだけで満足しがちです。しかし稽古したお得意なものをただやって自己満足で終わっているようでは、新たな時代には生きて行けません。リスナーはどんなものをやってくれるのかを期待しています。そこをしっかりと理解して、先ずは聞かせるだけの内容を持った作品を創り、内容充実でやって行きたいと思っています。

大きなホールでのコンサートは復活してきましたが、小さなサロンコンサートは、スペースの小ささからまだちょっと自由な開催が出来ていません。私の出来る範囲は小さいものですが、どんどんとやって行きたいと思っています。

これからもよろしくお願い申し上げます。

2021年の主な活動をまとめておきます。

2月5日「ベルベットサン配信ライブ」

3月8日「3.11響き合う詩と音楽の夕べ」

4月23日「イザナギの冥界下り UNIVERSITY of CREATIVITY」

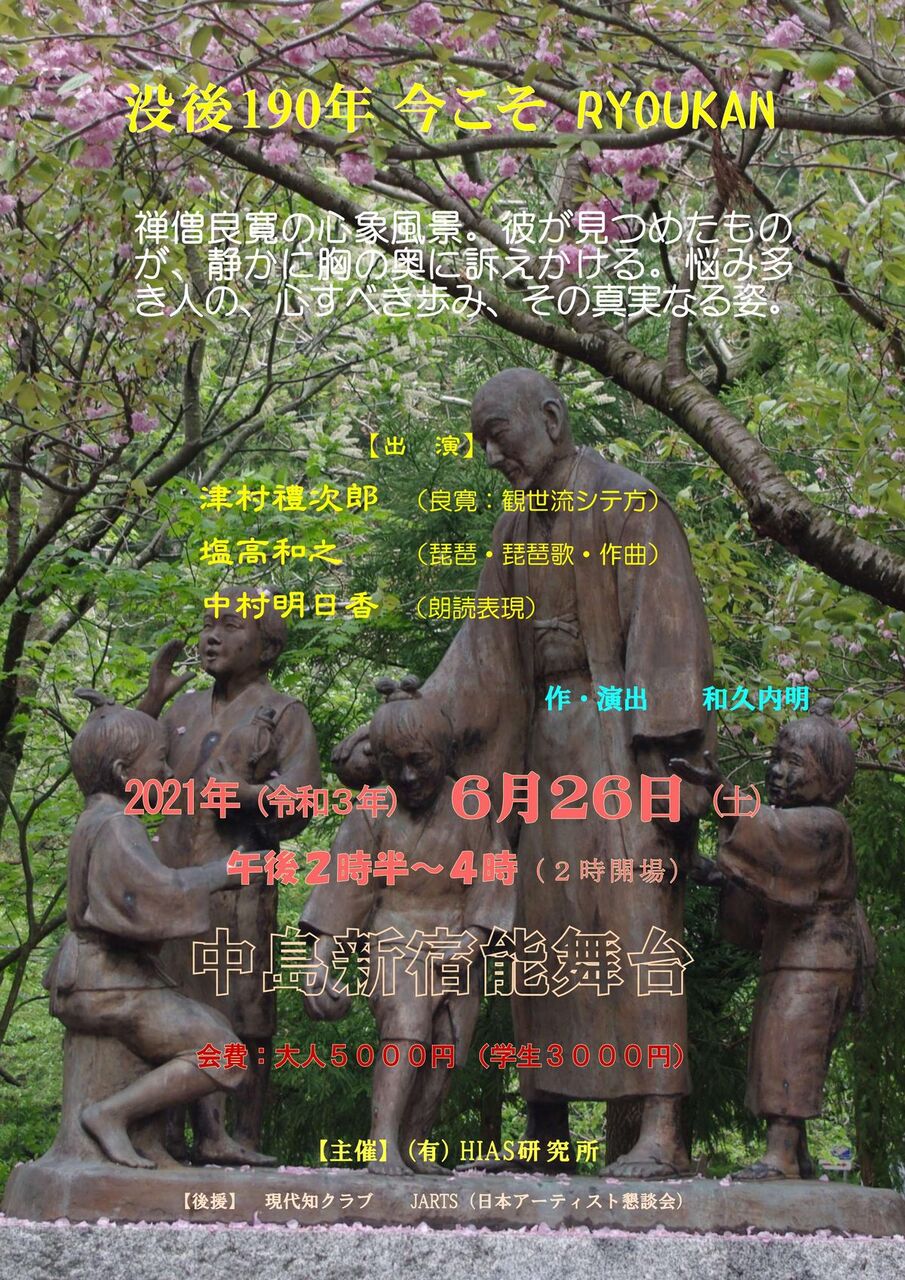

6月26日「戯曲公演 良寛」中島新宿能楽堂」

7月17日「空間身体学的介入とパフォーマンス」

8月7日「ジャパンフェスタ in ADACHI 能による音楽朗読劇 銀河鉄道の夜」

ギャラクシティープラネタリュウムドーム

9月30日「能による持続可能性」野村総研研究所

9月21日「中秋月光浴」

10月2日「熱海未来音楽祭プレイベント LAND FES Vol.18」

10月3日「能でよむ漱石と八雲」あうるすぽっと

10月11日「現代を生きるための古典 平家物語」NHK文化センター梅田

10月16日「東洋大学伝統文化講座 日本の伝統文化と琵琶」東洋大学

10月17日「静岡大学地域応援連携プロジェクト」

10月24日「能でよむ漱石と八雲」りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館

11月1日「古典の日フォーラム2021」京都劇場

11月6日「能でよむ漱石と八雲」熊本県立劇場演劇ホール

12月3日「異界を繋ぐ八雲の怪談 能と琵琶と語りと」島根県民会館

12月11日「Art of Manegement Program」日本生産性本部

12月28日「経営と脳科学研究会」

今年もあっという間に一年が過ぎて行きました。まだまだ世の中は不安定で、今後の見通しがつきませんが、そんな中に於いても様々に仕事を頂き、地方公演も色々とやらせて頂きました。本当に感謝の一年だと思っています。

昨年から続くコロナ禍で世の中が大きく変化して、演奏や集客、作品発表の事など、音楽活動も自分の感性も変化の時を迎えていると感じた一年でした。

和久内明作戯曲公演「良寛」チラシ 津村禮次郎氏 中村明日香各氏と

左:熱海桃山雅苑にて 安田登 町田康 巻上公一各氏と

右:「能でよむ」公演にて 安田登氏 玉川奈々福氏と

今年は、ずっと再演を続けている「良寛」の公演もありましたし、あうるすぽっと主催の「能でよむ~漱石と八雲」の舞台では東京~新潟~熊本をツアーで回り、同じ八雲関連では、八雲ゆかりの焼津や松江にて演奏して来ました。また安田登先生に声をかけていただいて、京都「古典の日」、熱海未来音楽祭、足立区こども科学館プラネタリュウムドームでの「銀河鉄道の夜」公演、各種企業セミナーなどでも演奏で参加させて頂きました。

横浜エルプエンテにて藤條虫丸さんと(photo 新藤義久)

横浜エルプエンテにて藤條虫丸さんと(photo 新藤義久)

面白い所では、ずっと話には聞いていた舞踏家の藤條虫丸さんのライブに、意外な所から声をかけていただき、久しぶりにインプロ系のライブを堪能しました。今後も面白いコラボが出来そうです。

琵琶樂人倶楽部の方は順調に回を重ね。15年目に突入。12月で168回目となりました。ずっと休止していた楽琵会も一応復活させることが出来嬉しく思っています(来年以降はまだ未定)。

また今年はヴァイオリンの田澤明子先生とのコンビネーションがなかなか良い感じになって来まして、メゾソプラノの保多由子先生との作品も色々と出来上がりつつあります。ヴァイオリンや笙、メゾソプラノなど、今迄実験的にやってきた事が、ここに来て一つの新たな形となって見えて来ましたので、これらの組み合わせによる作品を今後積極的に創って行きたいと思っています。日本音楽の根本のところをしっかりと掴みながら、しかし形はどんどんと新しくして、現在進行形の今の日本音楽の姿を示して行こうと思っています。

左:Vnの田澤明子先生と(photo 新藤義久) 右:メゾソプラノの保多由子先生と

コロナ自粛の影響もあって、ネット配信が急激に進み、これまでのようにCDを形として販売する時代は終わりました。コンセプトアルバムというものが成立しなくなってきている状況ですので、自分がどの方向で、どんなものをやっているのかという姿勢を普段から明確に表すことは、これまで以上に大切になって来ていると思います。

とにかく作品創りですね。上手やお見事に寄りかかって既存の曲をやっていては、もう誰も振り向いてはくれません。自分が何を見て、どこを目指しているのか、今迄以上にその器を試されていると思います。とにもかくにも自分の音楽をやらなければ!!。

琵琶樂人倶楽部にて (photo 新藤義久)

地味な活動ではありますが、来年も自分らしいものを自分のペースでやって行きたいと思っております。尚、今年一年の活動のまとめは31日のブログで改めてUPします。琵琶樂人倶楽部の方も、年間スケジュールを以下の琵琶樂人倶楽部専用ページにてUPしてありますので、ご覧になってみてください。

今年も本当に多くの方々にお世話になりました。

来年もよろしくお願い申し上げます。

知人が送ってくれた年明けの江ノ島の海

知人が送ってくれた年明けの江ノ島の海

さて、今年も仕事始めは琵琶樂人倶楽部からです。毎年恒例の「薩摩琵琶三流派対決」。三流派よりも三者対決ですね。三流派というのも何か違和感がありますので、今年は「薩摩琵琶四絃s五絃」というタイトルにしました。メンバーは、琵琶職人であり、私の全ての琵琶を作ってくれている石田克佳さん。そして琵琶樂人倶楽部創立以来お世話になっている古澤月心さんと私です。

さて、今年も仕事始めは琵琶樂人倶楽部からです。毎年恒例の「薩摩琵琶三流派対決」。三流派よりも三者対決ですね。三流派というのも何か違和感がありますので、今年は「薩摩琵琶四絃s五絃」というタイトルにしました。メンバーは、琵琶職人であり、私の全ての琵琶を作ってくれている石田克佳さん。そして琵琶樂人倶楽部創立以来お世話になっている古澤月心さんと私です。

私の仕事始めは琵琶樂人倶楽部からです。

私の仕事始めは琵琶樂人倶楽部からです。