昨日は急に雪になりましたが、そろそろ桜の季節になりますね。ただ世の中は未だ混沌として、どうにも穏やかな気分にはなかなかなれません。一時でも平安な心を取り戻せたらいいのですが、厳しい春になりますね。この写真は伊豆高原の一碧湖近くに住む友人が先週送ってきたもので、すでに満開の河津桜を楽しんだようです。

我が家には色んな方がやってくるのですが、先日珈琲の専門家、いわゆるバリスタの方が来てコーヒーを淹れてくれました。その淹れ方を見ていてびっくり。今迄私が一番アカンと思っていたスタイルで、且つお湯も沸騰したものを使うのです。しかし味はいつものコーヒーよりずっとふくよかで、苦みがほど良い感じで全体に行き渡っていて、コクがぐっと増すのです。時間はかかりますがとにかく旨い!。驚きでした。

考えてみたら、私は18歳の時に喫茶店のバイトで習った淹れ方が一番良い味が出ると思い込んで、ただ教わった通りに毎日ルーティーンでやっていただけなのです。研究した訳でも何でもなく、単に慣れているだけで、そこそこの味を盲目的にこれが一番と信じていただけでした。

若きバリスタの姿に、日常の中に埋もれていた自分の囚われや、いつしか柔軟さを失っていた自分の頭の硬さを思い知りました。正に目から鱗とはこの事です。あれからずっと我が家ではこのバリスタの方の淹れ方で、豊かな味を楽しんでいます。良い気づきとなりました。感謝!。

日常的なものの中にはこうした、ただ習慣になっているだけで、よく判っていないものが沢山あるのでしょうね。せめて音楽に関しては、常に柔軟で真摯な姿勢で接していたいものです。

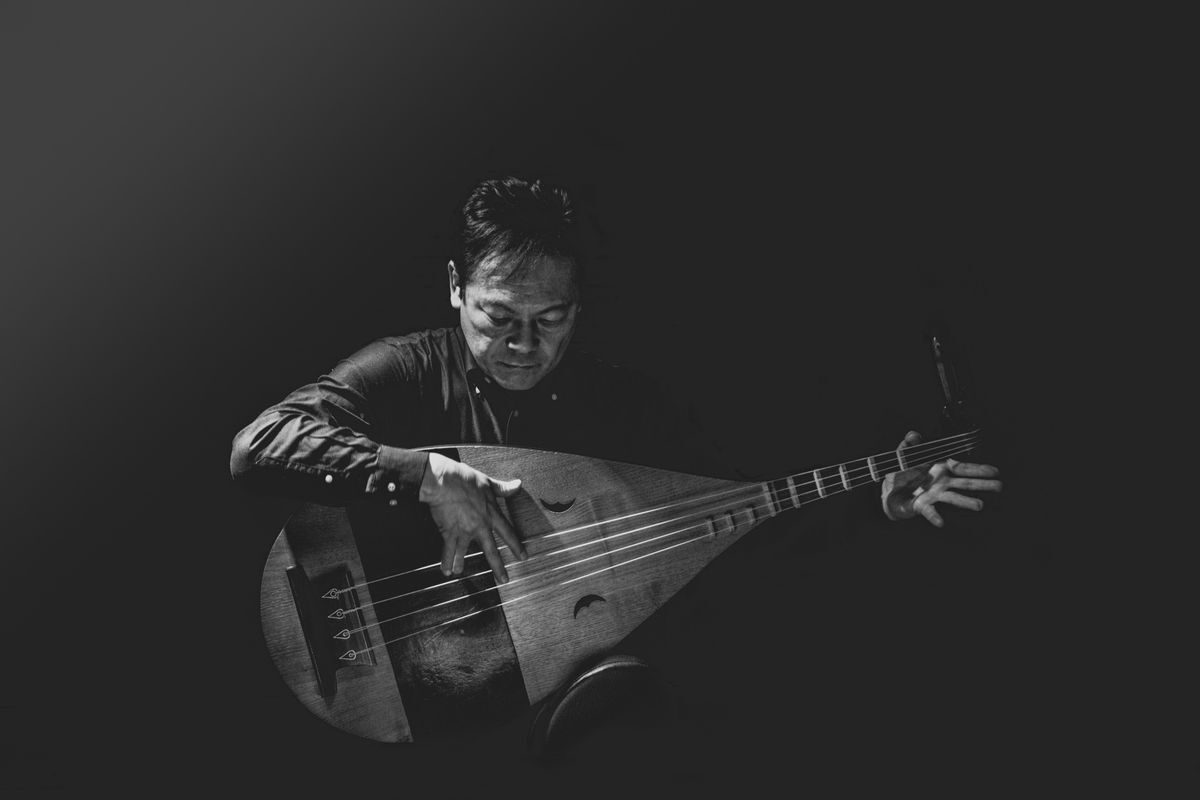

昨年12月の楽琵会にて Viの田澤明子先生と

その後、この間ヴァイオリンの田澤明子先生と録音した音源の編集作業でスタジオに行ったのですが、これまた多くの気づきが待っていました。私は7枚目までのCDはホールを借り切って、ワンポイントの高性能マイクで一発録りをしていまして、8枚目の「沙羅双樹Ⅲ」で初めて、今後のネット配信を見据えて、スタジオでのマルチ録音に挑戦しました。今迄録音の商業的な仕事は都内の色々なスタジオでやって来ましたが、そういうものは自分の音楽でもないので、弾いた後は全てお任せで、自分でテイクを聴く事もせず帰ってしまうのが常でした。8枚目のCDでも全体の音作りはプロデューサーにお任せでしたので、自分の演奏テイクを聞いて、あれこれいじるという事はほとんどしませんでした。

しかし今回は、プロデューサーが居ないのでエンジニアと直接やり取りをしていて、その場で私とViの音量バランスを変えたり、それぞれ別の残響を付けたりして、エンジニアの方が残響、定位、音量バランス等変えて聞かせてくれたのです。そうすると全く演奏の印象が変わるのです。演奏は同じなのに、別のものになって行く様は驚きでした。

Photo 新藤義久

コーヒーも音楽も、テクニック次第で別のものになって行く。つまり世に在るものというのは、全て人の手によって創り出されたものという事なのです。同じ譜面でも演奏家によって大きくその表現が変わって行きます。音楽はその多様な表現を内包しているからこそ、生き生きと生命感が漲るのかもしれません。その奥行きの深いものが古典として残って行くのでしょうね。

コーヒー一つとっても様々な味を引き出すことが出来る事を思うと、ただ一つを、「これがコーヒーの味だ」と思い込むとえって感性を鈍らせますね。様々な味や好みがあって良いし、そのどれも支持する人が居る。音楽と同じように、これが正解などというものはないし、真実は人によって一つではないという事です。そしてそこに正統や異端などという事をすぐに持ちだしてしまう人間の卑小な感性は、いつの世も変わりませんね。

多様性の時代とはよく言われることですが、ただ多くのものが集まるというだけでなく、同じものでもその中に様々な局面も形も感性も表現もあるのです。

今の世の中も、何が真実なのかは報道やネット情報では判りません。この混迷の時代に在っては、何事に於いても思い込みや習慣に囚われることなく、自分の目で見て感じて、物事の姿を求めて行きたいものです。

3.11の追悼集会に参加してきました。昨年はいつも開催していたルーテルむさしの教会が使用できなかったのですが、今年は大丈夫という事で久しぶりにあの礼拝堂で、独奏を1曲と、拙作「まろばし~尺八と琵琶の為の」を津村禮次郎先生の舞と共にやって来ました。

舞:津村禮次郎先生 尺八:藤田晄聖君 琵琶:塩高

舞:津村禮次郎先生 尺八:藤田晄聖君 琵琶:塩高

これは毎年思うことではありますが、この11年を振り返ってみると実に様々な事があり、やはり長い時間を経たことを実感しています。自分を取り巻く小さな世界を見ても、刻々と変化して行くものを感じずにはいられません。特にここ数年の様子は、とても「行く河の流れは~~」なんて悠長なものではありませんね。正に激流です。

3.11を迎える度に思うのですが、あの日からこれ迄の長い年月の中で、日本人は何を学んだのでしょうか。あの時「絆」という言葉が盛んに言われましたが、今コロナ禍になってみると、絆どころか、感染者を村八分状態にしたり、○○○警察のようなものが跋扈して、自分と意見の違うものを攻撃し合う有様。そこにはどう見ても愛や絆は感じられません。結局自分の身は自分で守るしかないという厭世観が強くなったような気すらします。

2017年福島県安洞3.11祈りの日にて 津村次郎先生、詩人の和合亮一さんと

3.11の後は福島でも何度も演奏してきました。最初はちょっと自分自身戸惑いつつ演奏したのですが、私は毎回、あくまで琵琶の音を奏でる事だけに集中しました。様々な想いは自分の中に持っていたものの「みんな頑張ろう」なんて事はとても言えませんでした。私が出来る事は心を寄せる事だけで、ただ琵琶の音を届ける事しか出来ないと今でも思っています。勿論今回も同様です。あの日から音楽とは何か、という問いを投げかけられて、自分でも多くの事を考えました。確かに現場ですぐに動くボランティアも大切ですし、目の前の人を元気にするエンタテイメントの力も素晴らしいと思う一方、当事者でない自分が上っ面の同情や、形だけの鎮魂を装って音楽を届けるなんてものは不遜な気がしてならないのです。だから私は皆で一緒に歌うような応援ソングは演奏しませんでした。

震災の年に福島県立美術館のホールで「経正」を演奏した時、地元の人々は20分程の長い曲にじっと聴き入っていました。曲は、西の海で亡くなった経正が霊として現世に出てきて、現世に残した溢れ出る想いに区切りをつけ、自ら祭壇の蝋燭の炎を消して成仏して行くというストーリー。それを私は淡々と演奏したのみであって、私の奏でる琵琶がどういう風に受け取られ、届くのか、そんなことは考えませんでした。実際にどう受け取ってもらえたのかも判りません。しかし入場を断るほどに満席だった会場には、異様なほどの緊張感がそこには漂っていていました。

photo 新藤義久

黛敏郎さんの「音楽は祈りと叫びである」という言葉は、今でも心に刻んでいます。もし私の音楽に祈りがあるのだとしたら、私が出来る事は気持ちを寄せる・合わせる事だと思っています。目の前の事を祈り、亡くなった方を悼むという場合も、平和というような普遍的な祈りも、こちら側とあちら側という立場を持ったままでするのは無責任な同情でしかありません。

以前、大柴譲治牧師(現 大阪ルーテル教会牧師)が「理解するという事は上から目線ではない。むしろ下に立つことで初めて相手の言う事が理解が出来る。だからUnderstandというのです」と教えてくれました。少なくとも祈りや鎮魂というものは、何かしらのチャンネルで気持ちを合わせて行く事が出来なければ、とても言葉を発する事は出来ません。勿論行動する事も出来ません。音楽家は、そのチャンネルを創り出すのが役割なのかもしれない、と最近よく思うのです。

能は、ワキの旅の僧が霊と出逢い、共感する事で鎮魂に繋がって行くと言います。僧自らは体験していないけれども、心を共にすることで霊は鎮魂され成仏して行く。日本の芸能はこうした鎮魂で成り立っているとも言われます。平家琵琶などは正にその典型だと思いますが、琵琶や笛の音は共感を霊媒するものなのかもしれません。

塩高 津村禮次郎先生 藤田晄聖君

非常事態になると人間は本性が表に出て来ます。いくら言葉で飾っても、隠せるものではありません。特にネット時代にはそれが顕著に現れます。現代は多様性などとも言われながら、ただ物が溢れているだけで、その感性は絆や愛とは程遠いものになっているような気がしてなりません。

今、私達はコロナによる社会の変動やリアルな戦争の報道、そして度重なる自然災害、そんなものの中に居ます。こういう時期に生まれたのも一つの運命でしょう。

この3.11は、鎮魂と共感。そして愛を持って生きる事の大切さを教えられた日であり、この日を忘れずに繋いで行こうと、今年も思いました。

先日、Vnの田澤明子先生とのレコーディングをやって来ました。動画の配信などは昨年一昨年と色々やって来ましたが、まともなレコーディングは久しぶりでした。スタジオも初めての場所でしたのでちょっと勝手が違いましたが、何とか無事に終わりました。マスタリングの仕上がりは来月末になるのでしばらく先になりますが、それぞれの曲はネット配信にてリリースします。

photo 新藤義久

photo 新藤義久

こういう時期ですので、今後の活動自体は手探りなのですが、先ずは自ら足を踏み出してみると色々と見えてくるものがありますね。良い刺激になりました。演奏会のやり方も変えて行くべき時代になりましたし、それに連動してかネット配信がかなり進んできました。教授活動も少しづつ始めている事もあって、少し事務的な体制も変える事になりそうです。今後の新たな展開に期待したいですね。

最近はまた古典に親しむようになって来ました。まあ原点に戻るのは、次への一歩への一番の近道ですから、先が見えない時は、いつも源をたどるように心がけてます。という訳で最近は、古今和歌集(以下 古今集)についての本を改めて読み返しています。

和歌の感性は現代にもずっと続いていると感じていますし、そこから日本の音楽や文学、芸能全般が皆始まって、日本文化が出来上がってきたと思えるのです。明治期に正岡子規による古今集に対する檄文も、今また読むと、あれはあれで新たな時代を創って行く為に必要だったのでしょう。古今集を否定する事で、実はその源を継承している。そんな気もします。もしかすると今私が琵琶でやっている事も、同じなのかもしれません。水も淀んでいては、そこに命は宿りません。常に流れてこそ生命の水となり得ます。

長い時間と歴史の中でも変わらぬ根幹こそが感性。だから今、激動するこの時期にその感性の源を見直すことは、次の時代を創造する為にもとても大事な事だと思います。私はそれが古典であり、とりわけ古今集辺りがその源泉だと思っています。

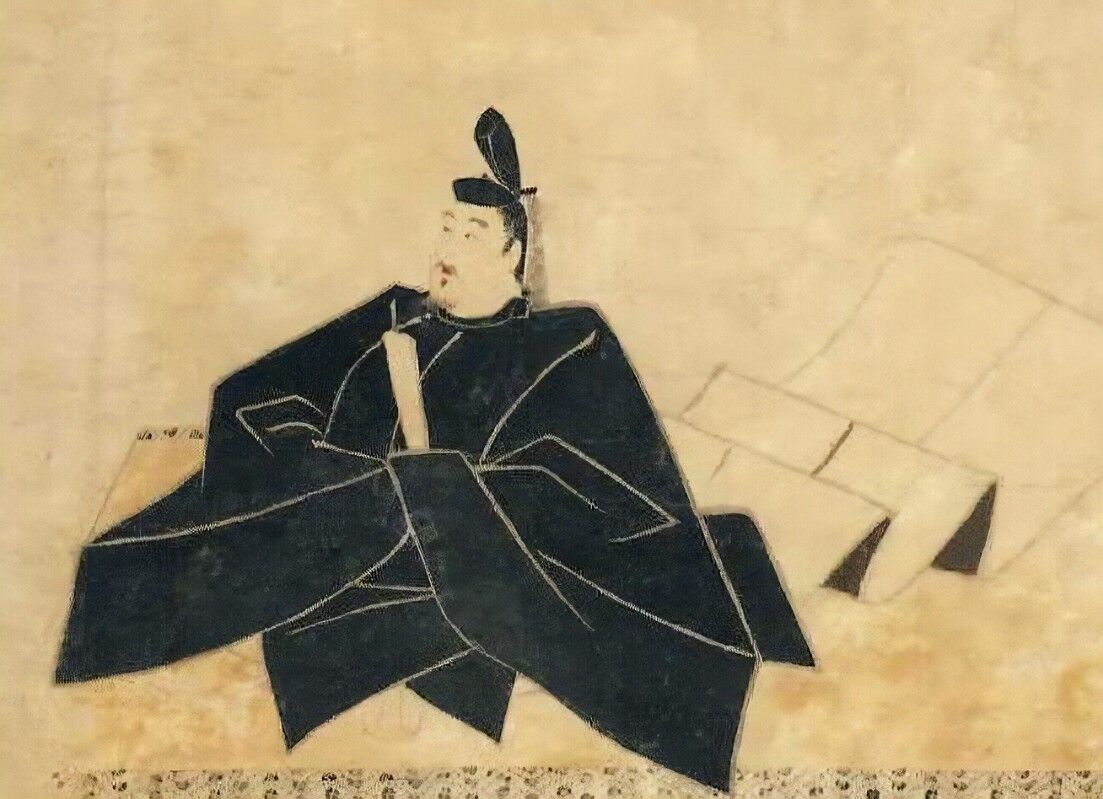

紀貫之 上畳三十六歌仙絵

例えば季節の風を身に受け、そこからさまざまな想いを巡らせて行く感性は、万葉集から既にあります。とても純粋でおおらかな感性を感じます。古今集は「続万葉集」として作られたと紀貫之の手記にもありますが、その風を感じる感性を「ことば」を使って表現というものに昇華して行ったと言ってよいと思います。その後の「新古今和歌集」になると、「ことば」の技法はどんどん巧みになって行きますが、古今集は「想い」を「ことば」で表現し、日本の感性を形あるものとして表した、日本文化の発露と言っても良いかと思います。だから今、私は古今集に眼差しが向いているのかもしれません。以前は新古今の方が好きで、いつも引用する歌は新古今の中から取っていましたが、今は断然古今集の方が気になります。

私は風を感じるその感性を音という手段で表現しています。私の作品には風がテーマとなっているものが多いのですが、「秋来ぬと 目にはさやかに見えねども 風の音にぞおどろかれぬる」等の有名な歌をみると、「さやか」という言葉が単に「はっきり」とという形容の意味だけではなく、風の姿、更にはその生命をも表現しているように思うのです。私は研究者ではないので、勝手な解釈でしかありませんが、風を感じる感性が豊かな表現で命を得て行くのは日本語の素晴らしい所であり、きっとこの古今集辺りが、その源泉なのではないかと思っています。

私は琵琶を手にしてから、様々に思いを巡らせてきましたが、伝統邦楽はその源泉を今一度顧みて、それがどのように形に成って、音楽に成って表れているのか再確認する事が問われているように思います。

日本には千数百年前に出来上がった豊潤なまでの古典世界がある。それは正に目の前に広がる貴重な資源です。新たな最初の一歩を踏み出す為にも、この豊かな資源に改めて眼差しを向けて行きたいと思っています。

さて、今週は9日(水)に第171回目の琵琶樂人倶楽部があるのですが、初めての企画として、今琵琶に挑戦している人に弾いてもらう事にしました。こうした機会を作るのもそろそろ私の役割かと思い企画したのですが、勿論お浚い会のようにするつもりはないので、皆さんにはオリジナル作品をやってもらいます。私も普段弾かない曲をやってみようと思っています。

琵琶樂人倶楽部は今後も私の軸となる活動としてずっと続けていきますが、内容は常にその時々で変えてきました。少しづつ出演メンバーも入れ替えて、レクチャーを多めにしたり、演奏を多めにしたり、試行錯誤しながらやって来ました。多分一生試行錯誤を続けると思いますが、その時々で最良と思われる形を追求するのが活動だと思っています。

photo 新藤義久

私は、時代を見る目はとても持ち合わせていませんが、変化を感じる事は出来ます。次のスタイルを繰り出し時代をリードする事は、それなりの器を持った人でないとなかなか出来るものではないと思いますが、私のような凡人でも自分のやり方を見直して、とにかく一歩を踏み出す程度の事は出来ます。私はショウビジネスの世界にいる訳ではないので、ギャラを優先し、その時々でに受けるものを追いかけて表現を変える事はしません。常に自分の思う音楽を創るのみです。まあ聴いて頂く環境や、プログラムなどを工夫して行く事は常にやっていますが、音楽は常に自分の裁量と思える作品を演奏させてもらっています。

これからは日々の生活に関しても、自衛していく意識が必要な時代です。音楽活動に関しても改めるべきところは改め、どんどんと自分の思う良い方向に持って行きたいですね。

世の中は激動していますね。考えてみれば1991年に湾岸戦争があり、2001年には9.11のテロ、その他シリアやアフガニスタン等、戦争が無い年はないという位に常に世界中が争っています。しかも湾岸戦争の時も9.11の時も、報道は相変わらず一方方向からしか入ってこないので、本当の姿は結局見えません。世の中というのはいつの時代も同じなんでしょうね。こうして居られるのも、我が身に直接被害が降りかかっていないからなのですが、今後は日本全体に様々な問題が身に迫ってくると思っています。

お茶の水のビル前に咲く河津桜

戦争という事態を目の当たりにしていると、こういう中で音楽をやっているという事を考えずにはいられませんね。ここ数日、ロシアのアーティストが様々な場面で出演をキャンセルさせられたり、スポーツではロシアチームとの対戦を拒否しているという話も入ってきましたが、結局は「音楽は国境を超える」という言葉も、平和という幻想の上にしかありえない言葉なんだと、空しく感じられます。私は人間が争っている姿を見るのが嫌なので、スポーツもゲームも一切見ませんが、人間にはそもそも他と争うという基本姿勢が本能の中に在るのでしょう。そしてそれを抑える事は極めて難しいのでしょうね。

震災の時も思いましたが、強大な力の前ではどんなものも破壊されてしまいます。築き上げたもの一切が一瞬で破壊され、多くの命も一瞬で失ってしまいます。ましてや人による武力というのは、いくら哲学や精神に裏打ちされていても、武力が使われるという事は、行使される側からしたら、それは悪魔の所業にしか見えないでしょう。そしてその力をお互いがバランスを保つためには、核の抑止力のようなものを持たないと成り立たない。それが人間です。

公園にて

公園にて

しかしそんな世の中ではありますが、ここで文化を失う訳にはいかないのです。人間が生きている以上、国家は文化の上に作られるのであって、それぞれの文化に沿って、政治も経済も独自のものが出来上がっているのです。文化の無い国家はありえません。確かに人間は武力によって歴史を作ってきたと言えますが、どんな強い武力で国家を滅ぼしても、それぞれの地に芽生えた文化はそう簡単には無くなりません。文化には形も大事ですが、何よりも意識です。逆に言えば、我々がこの風土に生きる者として意識も誇りも感じられなくなったら、もう別の存在になってしまうという事です。この風土に培われた歴史や文化、生活というものは、我々をの存在を成す一番重要な部分であり、生きてゆく上での根幹です。

古代中国、周によって滅ぼされた殷では、その民族のエンブレムを舞の中に残したと言われます。春秋時代「桑林の舞」というその舞を見た晋候は病に倒れてしまったと言われる程の測りがたいエネルギーがその舞の中に在ったそうです。国が滅ぼされてもその舞がある限り、風土に生きた意識や魂は永遠に受け継がれて行く。文化とはそれほどのエネルギーを持っているし、またそれによって、その風土に生きる人間は生きる事が出来るのです。

しかし現在の日本は文化力があまりに脆弱です。私は右でも左でもないですが、国民が自分の国を誇りに想い、自国の独自の文化にリスペクト出来ない今の日本の状況は、世界的に見たら異常ではないでしょうか。かつて三島が言ったように「無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜け目がない、或る経済的大国」になりつつある(尤ももう経済大国ではないし、富裕でもないですが)のです。皆が大好きなアメリカでもヨーロッパでも、国民が自国に誇りを持って映画でも音楽でも、自分たちの国の文化を謳歌している。そういう姿を見ている日本人が何故、彼らの姿や形や音楽の表面を真似て喜んでいるだけなのでしょう。何故、世界一長い歴史と言われる自分の国の文化を高らかに歌い上げないのでしょう。私は、踊らされて自らの姿を気づこうとしない現代日本人をとても歯がゆく思います。

公園にて

クラシックもジャズも素晴らしい、同様に日本の音楽だって、同じように素晴らしいとは思えないのでしょうか。確かに伝統邦楽の世界は〇〇流やら家元やら賞やら名前やら、格や名誉に執心して文化の源たる創造的な活動をここのところ~特に戦後は~ほとんどしてこなかった。はっきり言って音楽としての創造の努力を失って、保身に走ってしまったのは厳然とした事実です。だから現代に生きる人々がそんなものに魅力など感じることは出来ない、というのは正直な意見だと思います。私自身もそう思うところがあります。しかしだからといって、この古代から続く豊穣な日本の文化を無視して顧みないという姿勢で本当に良いのでしょうか。日本はこのままでは本当に沈んでしまうように私は思います。

こういう不穏な時代こそ、日本の根幹を見つめ直す事は重要ですし、文化が一番大切な時期でもあると思うのですが如何でしょうか。

公園にて

今週はVnの田澤先生とレコーディング。来週は第171回琵琶樂人倶楽部、そして3,11の追悼集会と続いています。この春は厳しい春になりそうで、ちょっと心が落ち着かないですが、今は自分がやる事に誇りを持って、しっかりやって行きたいと思っています。

随分前に行った越生の梅園

昼間の陽射しはもうすっかり春の気配になりましたね。今はコロナという事もありますが、毎年この時期は演奏会が少ないので、ゆっくり身の回りを整えて行くのが恒例行事です。譜面や本やCD、PC周り、書類等々、ちょっとした整理や区切りを時々付けて行くと、気分もリフレッシュして新たな発想も出て来ます。今年も色々と整理して、お陰で部屋もすっきりしました。

それにしても春の陽射しは様々なものを想い起させます。私は音色の中に色彩が常にセットになって見えるので、季節による色彩の変化はそのまま自分の出す音色にも大きく関わってきます。表面的には変わらないと思いますが、私の中では様々な変化があって、いつもあれこれ色んな事を感じながら弾いています。

私の作る曲では秋がベースになっているものが一番多いでしょうか。冬と春は同じくらい。夏に関わるものはほとんど無いですね。それは私があまり夏の暑さが得意ではなく、夏の色彩が自分の中にあまりないからだと思います。琵琶に一番似合わない時期が夏だとも感じている事もあって、夏はぎらつく陽射し以外に、私を豊かな気分にさせてくれる色彩を感じないのです。常夏の国にはとても住めそうにありませんね。色彩感の乏しいものにはどうも関心が行きません。

季節の移り変わりやその色彩を感じながら、曲を創り、演奏して行くのは、私の変わらぬスタイルですが、これだけ早い速度で世の中が変わって行くと、そのスタイルの表現方法も考えて行く必要があります。社会の中における音楽の在り方も変わって行く事は必定でしょうから、音楽活動も変わって行くのは当たり前です。

舞台はどうなってゆくのでしょうね。ネットで仮想現実の世界に簡単に飛んで行けるようになりつつある昨今、季節の風情を感じ、漂うように遊ばせる感性は、もう今のやり方では伝わらないでしょうね。何事も時代に沿った形にして行く事が必要です。今後は音楽配信が活動の中の大きなパーセンテージを締めて行くのは間違いないと思いますが、どんな時代になっても、この日本の風土から沸き上がる豊かな感性を、次世代に届けたいものです。

昨年12月の楽琵会 Vnの田澤明子先生と photo 新藤義久

目下の仕事としましては、来月頭の田澤明子(Vn)先生とのレコーディングです。ここ数年、随分と一緒にライブをやってきたので、これ迄の二人のレパートリーを録り、そのまま配信という事になります。こういう形がこれから一般的になって行くのでしょうね。

今後はCDとしての個体を作る事はもう無くなって行くでしょう。記念に残るものが欲しいという気持ちもありますし、コンセプトアルバムという概念は今後も持って行きたいのですが、世の流れと共にセンスもやり方も変わるのは致し方ないですね。私自身が変わって行かなければ音楽家として生きて行く事は出来ません。

毎月の琵琶樂人倶楽部はずっと同じ形でやって行けそうですが、私がメインでやっていた小さなサロンコンサートは、もうなかなか開催が難しいと思いますし、CDを売るという事もなくなるでしょう。またリスナーの年齢層も、コロナの影響なのか世代交代しています。年初めには横浜の7artscafeや日本橋楽琵会等、シリーズでの演奏会を展開しようと考えていましたが、少し読みが甘かったようです。桜が咲く頃からは、また色々と舞台の予定も入ってますが、今後の演奏会の開催については、更にじっくりと考える必要がありますね。先ずは今自分が出来る事として、このレコーディングをやる事にしました。

2019年日本橋楽琵会にて フルートの久保順さん、笙のジョウシュウ・ジポーリン君と

とにかく今はもっともっと作品を創る事。それに尽きます。ヴァイオリンやフルートとの作品は、和楽器同士のアンサンブル作品と共に、是非多く残しておきたいと思っています。琵琶を和楽器や邦楽、民族音楽という枠の中だけに閉じ込めたくないのです。とにかく形に固執していては、次世代に響きません。昭和4年に作られた宮城道雄の「春の海」は、ヴァイオリンと筝が豊かに日本の情景を描き出して、現代のスタンダードになりました。邦楽の新たな時代があの曲から始まったのです。豊かな日本の美を新しい形で、次世代に残した宮城道雄の功績は多大なものがあると感じています。そして現代では洋楽器と和楽器の合奏は時代の必然だとも思っています。

また演奏会のように、生音に包まれた場所で音楽を聴く事よりも、配信ライブやYoutube等で音楽に接するのが日常となるリスナーはどんどんと増えて行くと思います。そんなこれからの時代に於いては、ジャンルや伝統の在り方も感じ方も変わって行くと思いますので、多彩な楽曲や和楽器洋楽器の組み合わせ、新たなプログラム等、多様なバリエーションも必要だと思います。

古の若き日 京都清流亭にて 笛の阿部慶子さんと

日本の四季を感じるような作品を創りたいですね。新たな時代に新

たな琵琶の音色を響かせたい。私は宮城道雄のような曲は創れないかもしれませんが、それでもその高みを目標にしていきたいのです。