梅雨に入り、気温もぐっと下がってまいりました。湿気も強くなりましたので、調子に乗ってビールばかり飲まないように体調にも気を付けたいところです。

先日の琵琶樂人倶楽部は、あの小さなスペースに満杯のお客様が来ていただき、大盛況のうちに終える事が出来ました。しかしながら私は最初の曲でちょっと失敗をしてしまったのです。それが撥の選択。今回の琵琶は大型ではなく中型を持って行ったのですが、家を出る時からちょっと撥をどうしようか気になっていたので、最近使っている厚目の撥と、今まで使っていた少し薄めの撥の両方を持って行きました。

中型琵琶と厚目の撥の組み合わせは最近もよく使っていて問題無かったのですが、この日は雨。湿気がかなりすごく、会場内も熱気がむんむんしていてチューニングに苦労しました。そこ迄は良かったのですが、1曲目の弾き語りによる演奏を始めると、何ヶ所かサワリの音が鈍い。勿論チューニングは結構落ちて来る。加えて高音の響きが悪く、低音ばかりが出過ぎる位に出ていて、高音が聴こえて来ない。会場のヴィオロンはもうずっと使っているものの、今回は満席+という位にお客様が入っているので、特にこの日は響きが無く、高音ががっつりと沈んでしまったのです。こういう時には薄目の撥がバランスが取れて良いですね。

この日は2曲目から声(メゾソプラノ・朗読)との共演で繊細に弾く事を要求される曲でしたので、直ぐに撥を変えて問題無く最後までできたのですが、湿気と厚撥、そして細い絃の相性は良い勉強になりました。思い返してみると、もう10年以上前にも雨の日のコンサートで細い絃が鳴らずに、力任せに弾いてしまって後悔したことがありました。1曲目を弾いている時に10数年前の演奏会の事を思い出しました。

厚目の撥は全体のヴォリュームが上がるのは良いのですが、太い絃に対してはパンチのある音が出る一方、細い絃に対しては力加減を考えないと、潰れた音になりがちです。撥のパワーが強すぎるのです。今回のように湿気で細い絃が鳴らない時は、尚更繊細に弾く位にしないと、音が潰れて音楽が表現できません。

さっそく家に帰ってからサワリの甘い所を早速調整し直しました。いつもなら問題ない程度なのですが、湿気のある所では、ほんのちょっとの甘さが如実に出てしまうという事も久しぶりに味わいました。まだまだ修行が足りませんな。

現場こそ一番の勉強の場ですね。最近は若者に琵琶を教える機会が増えたので、こういう現場でしか判らない事を沢山伝えてあげたいですね。

琵琶樂人倶楽部にて with厚撥 photo 新藤義久

撥の扱いについては、是迄自分なりに随分と工夫も研究もして来ました。右手については弦楽器なら皆共通していて、先ずは何より右手首を柔らかく使うのが基本なのですが、琵琶の場合、手首を柔らかくしなやかに使えるのなら、しなりのある薄い撥よりも少し厚目の撥の方が良いと思っています。以前は撥自体の「しなり」がとても気になったのですが、最近は逆に、撥に「しなり」があり過ぎるとかえって手首のしなやかさが上手く使えないように感じています。自分が以前よりは少し厚目の撥を使うようになった事もありますが、生徒達を通して右手首の動きを客観的に見て行くと、撥のしなりよりも手首を柔らかく使って、撥をコントロールする方が重要だという事に改めて気が付きました。右手首を自在に動かして使えば、薄撥よりも厚目の撥の方が、低音の迫力を出せるし、且つ繊細な高音部の表現も、それなりに出来るので全体としてダイナミックスが増します。上記した湿気の強い時には注意が必要ですが、厚目の撥を今後共メインに使って行きたいと思います。

先日、もう引退した大先輩の撥を見せて頂く機会がありました。T流の第一世代の方々の撥を手に取ってみるのは実は初めてだったのですが、実際手にしてみて驚きを通り越して目を見張ってしまいました。極の付く程薄い撥を使っていたんですね。ギターで言う所のThinのピックと同じです。今の私のスタイルで弾いたら一発で割れてしまいそうな感じでした。強いハタキが特徴の流派で知られるT流の方は、流祖先生はじめ撥を割ってしまう方が多いと聴いていましたが、納得ですね。薄撥だと叩く音も小さいので、ハタキでもあまりうるさくならず、絃の音を補うようにアクセントが付けられて、歌の伴奏としてはちょうどバランスがとれていたのかもしれないですが、私にはとても使えません。

私は塗り琵琶と薄撥による、あの何とも鳴りきらない感じの絃音がどうにも馴染めず、T流に入った最初からどんどんと弾き方を研究し、楽器も改良し、気が付いたらT流とは奏法も音楽自体もかなり遠い所に行ってしまったという具合です。弾き方も音色も、楽器を含めそれらを受け継ぐのが流派というものだと思えば、私が早々に流派を離れてしまったのも致し方ないですね。ただあの特徴的なハタキだけは、しっかり自分のやり方にして受け継いでいます。

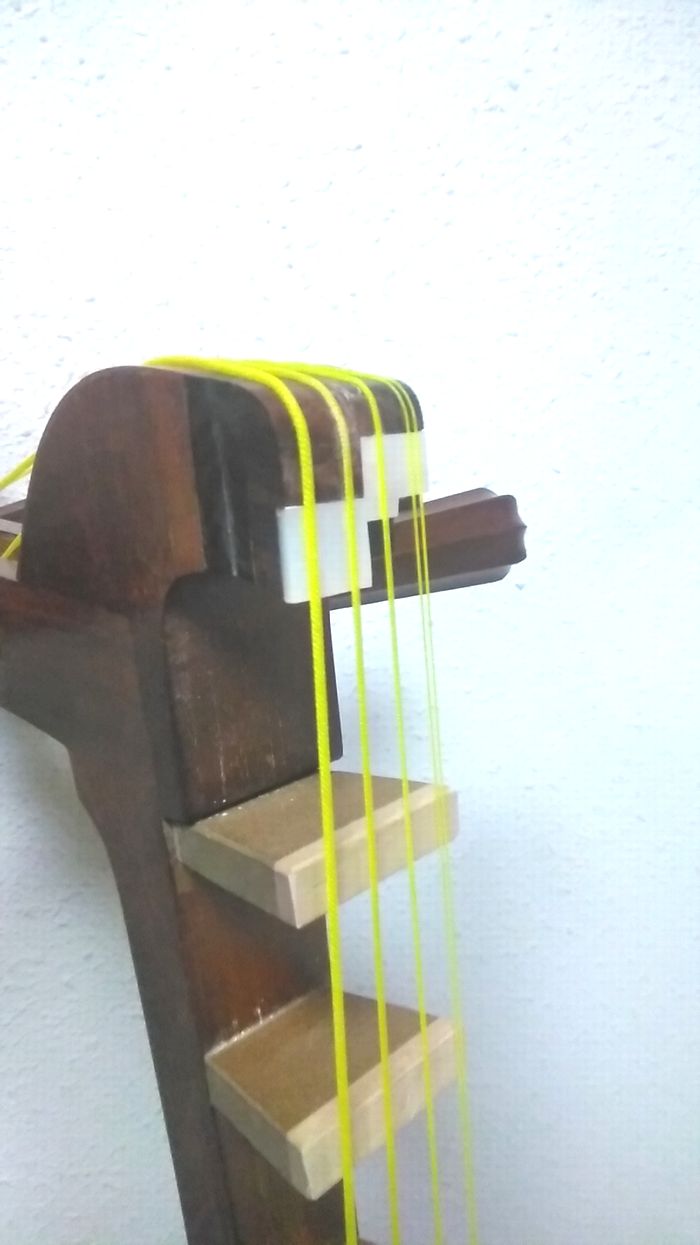

ルーテル武蔵の教会にて 2016年

俳優の伊藤哲哉さん 5絃コントラバスの故 水野俊介さんと方丈記を上演

何事もやればやるほどに発見があり、新たな光も見えてくるものですが、本当に「見上げる空は一つなれど果て無し」ですな。

私はこれまで様々な場面に出くわしてきて思うのは、多くの様々な経験がいかに大事かという事と同時に、その経験に囚われると、それに引っ張り込まれてしまうという事を学んできました。「これはこういうものだ」「こうすれば出来る」等々、我々はすぐに自分の小さな頭で判断を下してしまいますが、自分の小さな世界に留まる事がいかに危ういか。そういう事を学んできました。日々移りゆく現実に対し、どれだけ柔軟に、且つブレないで対処できるかが、日々を生きる鍵であり、またその人の器の大きさだと思っています。これは武道なども同じように思いますね。音楽も武道も自分の過去の経験に寄りかかって、持っている技を出そうという気のある人は、そこに囚われて結果としてせっかくの実力を発揮する事が出来ないのです。

柳生宗矩は6つの心の病という言葉を残しています。

⑥病を去らんと一筋に思い固まりたる病

皆習ったことは披露したいし、技も使ってみたくなるものです。しかしそれに囚われると現場での対処が鈍くなってしまう。撥の扱い一つとっても、心の柔軟さが無ければ、力技で押し切ろうとして、結果、音楽はそこに無くなってしまう。

常に柔軟に、しなやかに、そして健やかにしていたいものですね。