世の中騒然としてますね。これから世界は、日本はどうなって行くのでしょう。こういう時代にこそ音楽・芸術が必要だと思うものの、これだけ世の中が複雑に絡みあって、且つ不穏な方向に偏ってくると、我身の置き所も考えたくなりますね。まあ鴨長明や西行のように生きる事は現実的には出来ないし音楽活動も出来ないのですが、少しづつ自分に向いた形にシフトして、良い形で音楽を発表して行けるようにしたいものです。

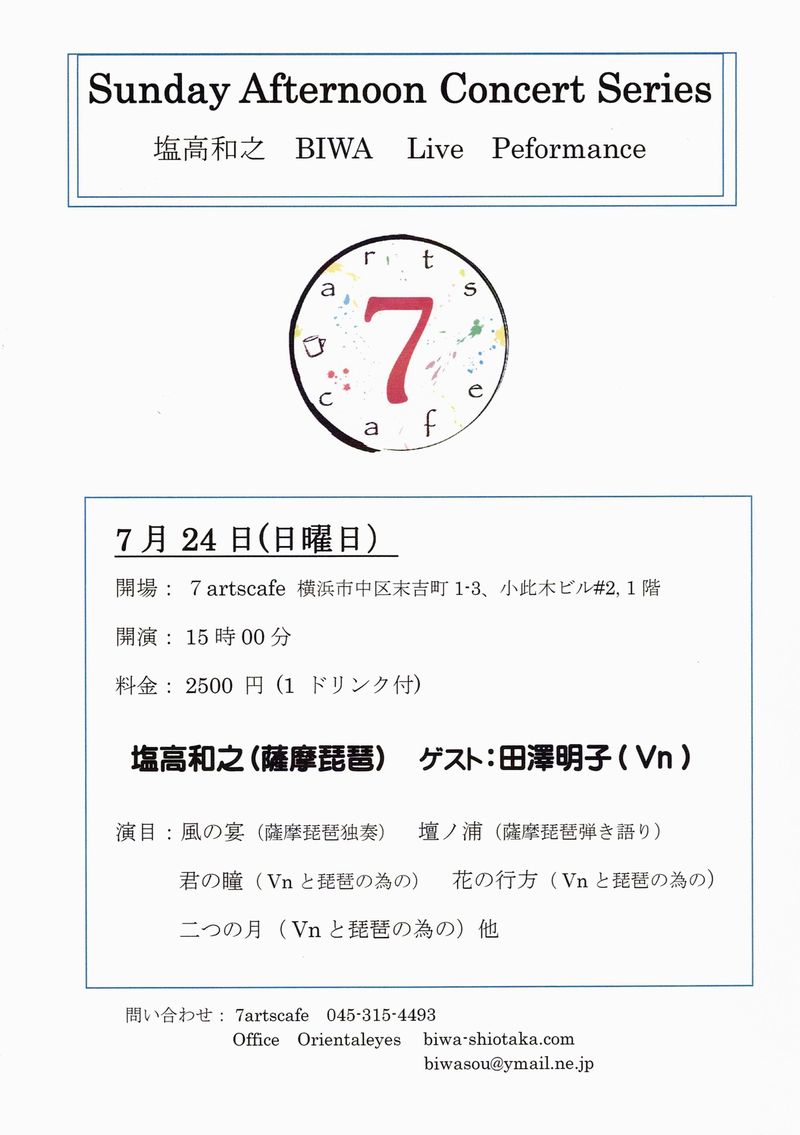

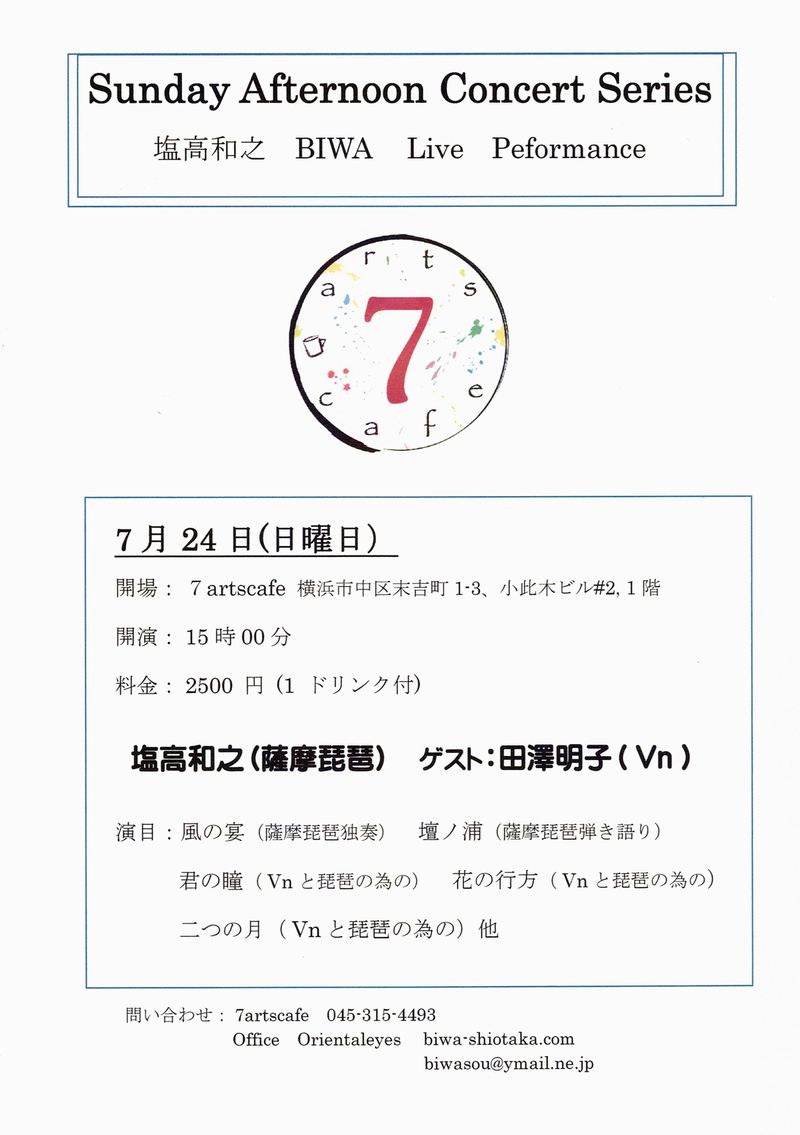

ここはとても明るい感じの開放的なお店で、音楽・ダンス・絵画等様々なジャンルのアーティストが集っている場所です。私としてもこの 7arts cafeは今後の活動拠点として行きたいと思っている場所です。オーナーはJCPMという日本文化を世界に発信する団体の代表をしているDr.ジョセフ・アマトさんで、彼自身が作曲家であり、筝の名取でもあり、アートディレクター・プロデューサーでもあります。その為集うアーティストの国籍は様々。昨年オープンしたばかりのお店ですが、今や横浜方面ではアートの中心地となりつつあるところです。

人形町楽琵会にて、能楽師の津村禮次郎先生、Vnの田澤明子先生と

人形町楽琵会にて、能楽師の津村禮次郎先生、Vnの田澤明子先生と

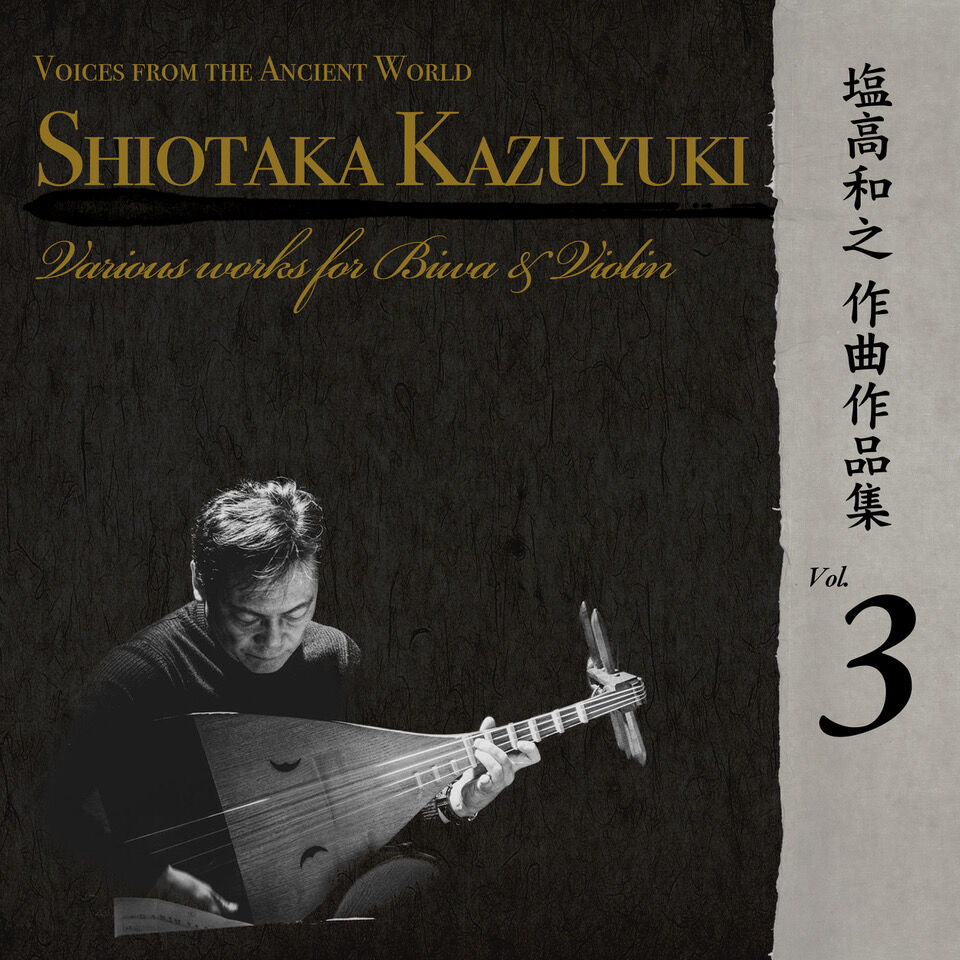

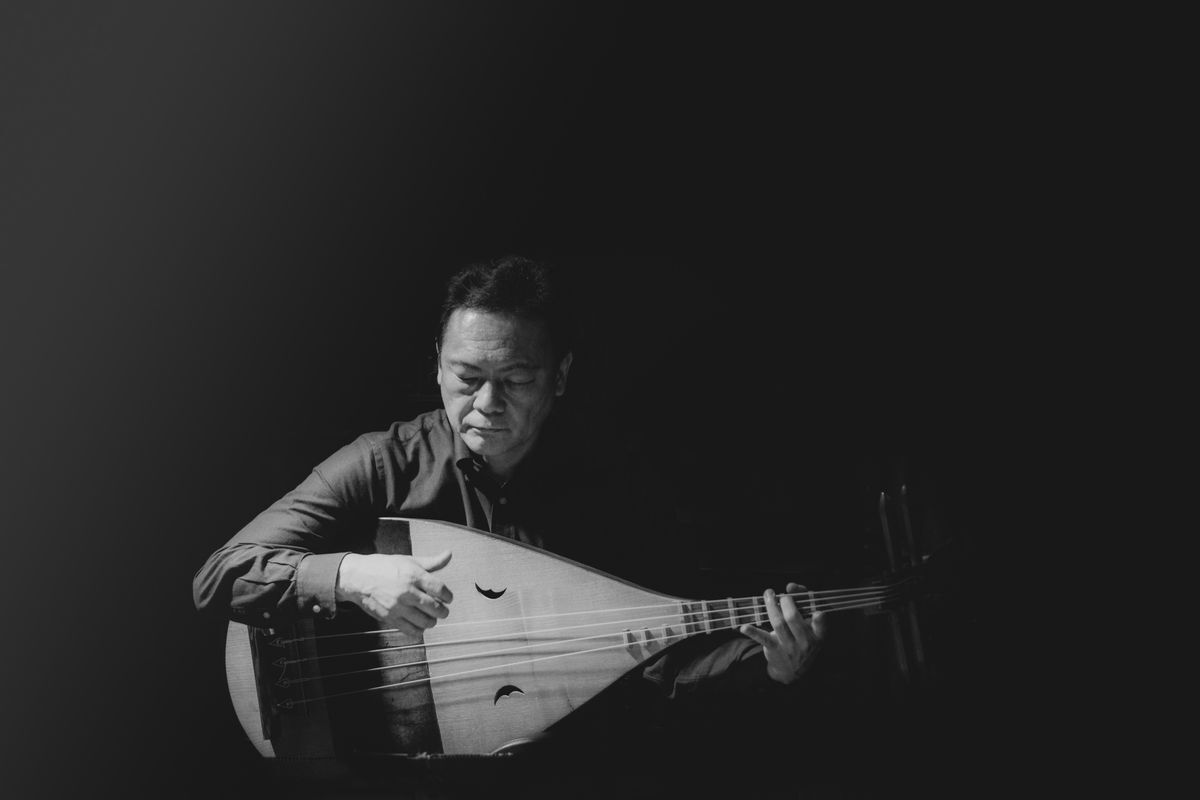

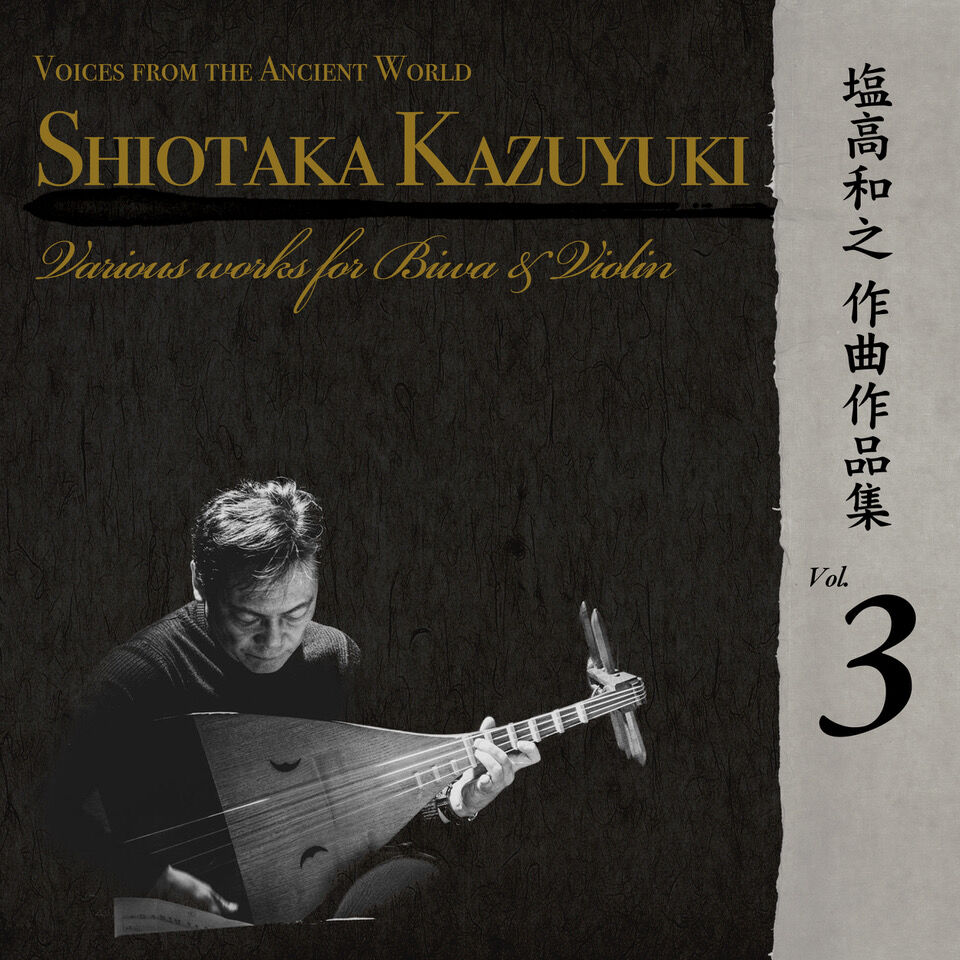

今回はアルバムの中の曲を中心に演奏しますが、琵琶とヴァイオリンという他には無いコンビネーションによるサウンドは、自信を持ってお勧めできる充実した内容です。田澤先生とは2018年の「沙羅双樹Ⅲ」で共演してからここ4年間で何度も共演を重ねてきて、コンビネーションもばっちりです。私が言うまでもなくその演奏はとにかくハイレベルなので、自分が創った曲であるにもかかわらず、田澤先生と御一緒する時には、うかうかしていられません。今回も素晴らしい演奏を聴かせてくれることと思います。

近現代の流派の弾き語りだけの琵琶とは全く違う、今を生きる現代の琵琶樂を聴いてください。

私は人が争っているのを見るのが嫌なので、スポーツは全く見ないし、ゲームもやらないし、アニメにも縁遠い。将棋やトランプすらやら子供の頃からやったことがほとんど無いという、今のエンタテイメントには凡そはまらない人間です。SNSもmixiやFacebookが出た頃は面白がって少し書きましたが、どうしても文章や記事の中に、人の想念や情念が見えてきて、読むのがつらくなってしまい止めてしまいました。知り合いなら尚更ですが、普段見えないその人の心の中の俗欲や、時に見え隠れする闇がどうにも・・・。Line位やってくれと、しょっちゅう言われるのですが、現代の24時間絶え間なく交わされる過度なコミュケーションや溢れかえる情報がどうもストレスなので、暴力的なまでの世の情報を抑制している感じです。

思うに現代に於いてクリエイティビティ―と言われるものは、全て物事を効率良く消費する為にあるようで、私はそこがどうにも腑に落ちません。私としては目の前が売れる事よりも、ずっと味わえる作品を残したいですね。最近はゲームやアニメなどにも琵琶が使われ、やっと琵琶が日の目を見たと言ってくれる人もいるのですが、琵琶の音がただ消費され、飛び道具のように使われるのはあまり興味が湧きません。琵琶を知ってもらうきっかけには良いと思いますが、それはもっと向いた方がやるでしょう。

私は琵琶の色んな可能性をもっともっと試したいし、素晴らしいアーティストとは積極的に共演して行きたいと思いますが、世の流行には迎合するのは私のやり方ではありません。「媚びない、群れない、寄りかからない」がモットーですので、私は私のやり方でやって行きます。

7 arts cafeライブ、是非是非お越しください。素敵な飛び入りもあるようです。乞うご期待!!。

私はその変遷の姿を見て、そこに夢を見ました。次々に変わって行くジャズの姿には、ついて行くのが必至という位でしたが、それこそがエネルギーだったと、今では思います。今ジャズは往時の勢いはないですが、また形を変えて、きっと受け継がれてゆくように思います。マイルス・デイビスと共にジャズは終わったなんて人もいますが、確かに今のジャズは創り出すより、いかに上手かという風になってしまいましたね。邦楽と全く同じ兆候だと思います。

私はその変遷の姿を見て、そこに夢を見ました。次々に変わって行くジャズの姿には、ついて行くのが必至という位でしたが、それこそがエネルギーだったと、今では思います。今ジャズは往時の勢いはないですが、また形を変えて、きっと受け継がれてゆくように思います。マイルス・デイビスと共にジャズは終わったなんて人もいますが、確かに今のジャズは創り出すより、いかに上手かという風になってしまいましたね。邦楽と全く同じ兆候だと思います。