秋の演奏毎シーズに入りました。例年よりは数がすくないのですが、充実した演奏会を先月辺りからやらせてもらっています。

先ずは今週の琵琶樂人倶楽部は、朗読家の櫛部妙有さんと、宮沢賢治の「雁の童子」を上演します。カシュガルを舞台にした幻想的な作品ですので、樂琵琶のオリエンタルな雰囲気ばっちりとはまり良い感じに仕上がっています。

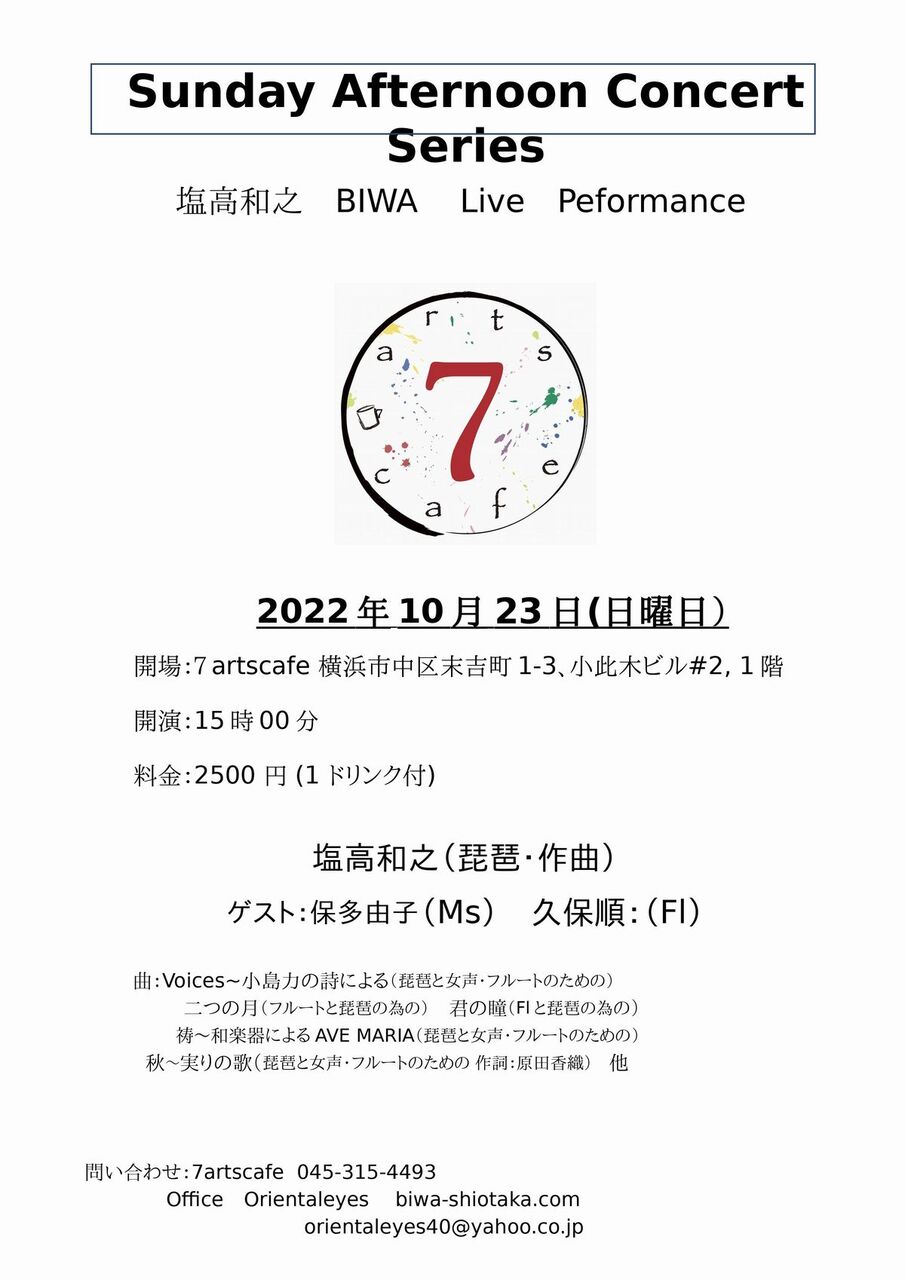

その後は毎年の恒例になっている東洋大学での特別講座。そして上記チラシの横浜7 arts cafeでの第3回となるライブがあります。今回はメゾソプラノの保多由子先生とフルートの久保順さんを迎えてのライブ。先月初演した「Voices」の能管パートをフルートに移し替えての再演です。能管とはまた違ったアプローチで、こちらも良い感じで仕上がってきています。

11月頭には、静岡大学の小二田誠二先生のお声がかりで、静岡の龍華寺(清水)と蓮生寺(藤枝)にて笛の大浦典子さん)と演奏会。

来月の琵琶樂人倶楽部はヴァイオリンの田澤明子先生と、7月に出した11thアルバムの中の曲を中心にしたプログラムで演奏。そして埼玉の武蔵藤沢駅前にある「音降りそそぐ武蔵ホール」で櫛部さんの朗読会に客演。

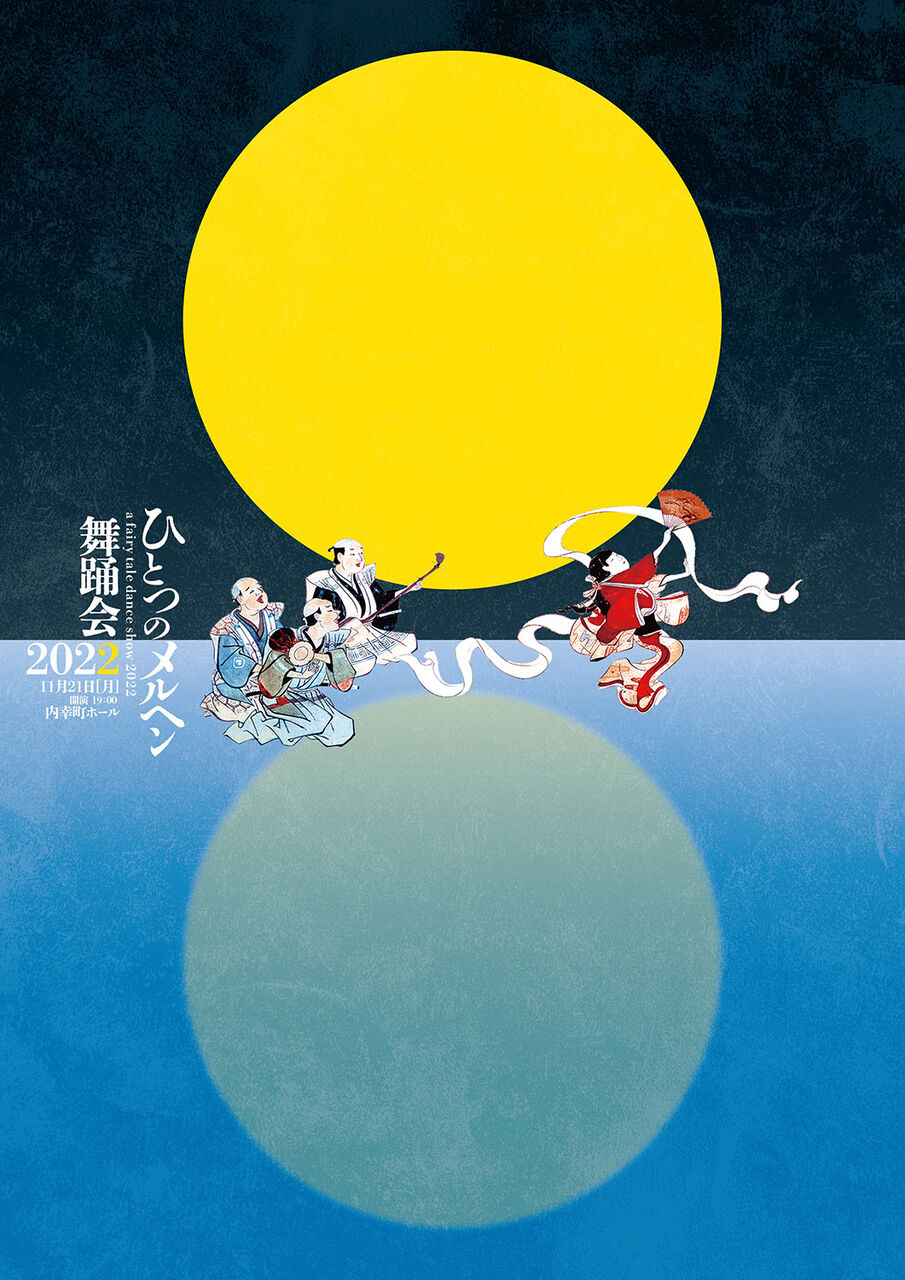

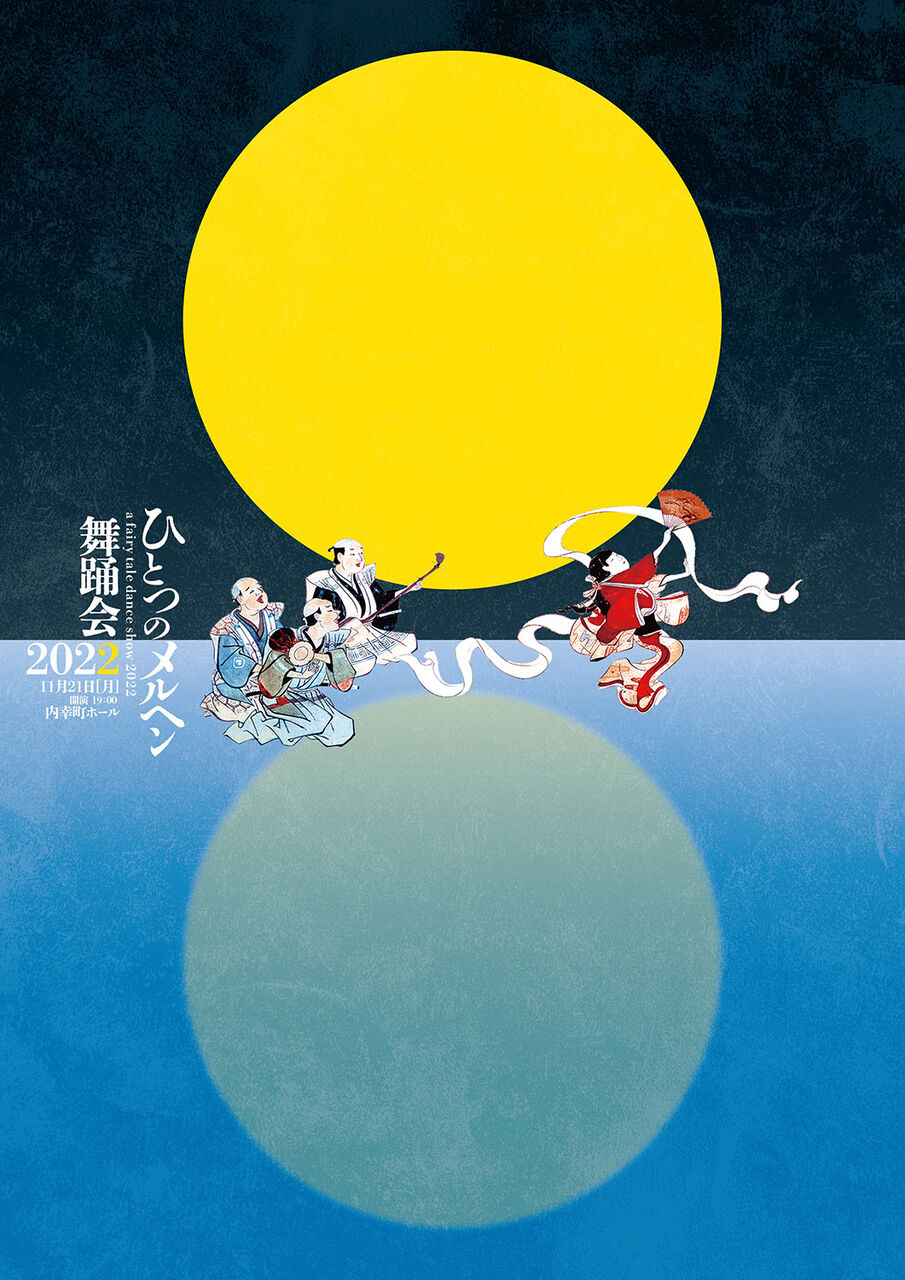

21日には日舞の花柳茂義実さん主催の「ひとつのメルヘン舞踊会2022」(内幸町ホール)にて、中原中也の「湖上」をテーマとした創作舞台で、Tpの金子雄生さんと音楽を担当します。

21日には日舞の花柳茂義実さん主催の「ひとつのメルヘン舞踊会2022」(内幸町ホール)にて、中原中也の「湖上」をテーマとした創作舞台で、Tpの金子雄生さんと音楽を担当します。

加えて今年再開した阿佐ヶ谷ジャズストリートでも、性懲りもなく今年もSKY Trioで遊ばせてもらいます。まあ結構な忙しさですね。いつもの秋が戻ってきた感じですが、やはり私は家で作曲する事と、舞台で演奏する事の両輪が回ってこそはじめて調子が整います。お得意なレパートリーをただやるのではなく、常に新作を引っ提げて舞台に立つ事を、もう25年やっているのですから、当分はこのスタイルも変わらないと思いますね。

相変わらずこんな感じで飛び回っているのですが、私は年を経るごとに「肉体性」というものを色々な場面で感じ・考えるようになりました。自分の肉体が衰えてきている事を感じるからこその感覚なのだと思いますが、現代社会は身体が脳と分離してしまっているような気がするのです。言い方を変えると生々しさが無くなったと言えばよいでしょうか。それは音楽に於いても言える事で、ジャズも今や教室で習うものになって、邦楽と同様、二言目には「○○門下、○○師匠」などという事をミュージシャン達が口にするようになりました。時代は変わりましたね。相変わらずアメリカのジャズメンのコピーのような人がベテランなどと言われ、ロックでさえ、○○ミュージックスクールなんていう所で勉強するというのだから恐れ入ります。コルトレーンやジミヘンが今生きていたら、どう思うのでしょうね。もうジャズもロックも誕生当初の本質を失い、別のものに変質したという事です。それを発展とみるか、もしくは衰退とみるか、それは人によるのでしょうね。

創りたいものを創るのがアーティスト。目の前にある既存の理論や知識は、むしろぶっ壊すものという位の気概を持っている人がアーティストというのではないでしょうか。少なくとも私が聴いて来た音楽家はクラシックでもジャズでも皆そういう人達でした。お上手を目指す時点で既にアーティストという言葉は似合わない。

肉体を失い脳化の進んだ音楽は、原初の呪術性から秩序ある体裁の整った音楽になり、表現する音楽からBGMへとその姿と本質を変えて行きます。洗練とは何事に於いても重要な事ですし、音楽に於いても大事な部分のですが、その洗練の中に、本来持っていただろう魂をどう残し継承して行くかが、アーティストの役目なのです。形に固執せず、時代と共に形を変えながら、その魂を受け継いで行く事が出来れば、幾世代にも渡って継承されて行くでしょう。

反体制や反権力、世の矛盾を暴き出すような所から始まったロックやジャズは今や、綺麗なデジタルリバーブに包まれて、毒気も失い、シャレオツ(古い!)なBGMへと変化を遂げました。お教室で理論やら和音やらを勉強する「お稽古事」となり果てた姿は正に邦楽と重なります。上手も下手も無い、リズムも和音もぶっ壊したような70年代パンクが、音楽表現の最後の砦だったのかもしれません。

2016年キッドアイラックアートホールにて Per:灰野敬二 尺八:田中黎山各氏と

私がこれ迄感動した記憶は、感性だけでなく常に肉体の記憶でもありました。初めて握手したエルビン・ジョーンズの手の感触、波多野睦美さんの声を耳より肌が反応した記憶、津村禮次郎先生との「良寛」の舞台で、ラスト8分間で会場が異次元空間に変わってしまったかのような瞬間等々、皆肉体が反応した記憶なのです。

肉体を失った人間は存在できるのでしょうか。今世の中のものが、だんだん目の前のビジュアルや脳内のみで完結するものになって来ていますが、それがどれだけ人間を歪ませ、社会や環境を破壊して行くか、もう一度考えるべき時に来ているように思えてなりません。

私は自分が創り出したものを、舞台の上で演奏するアーティストでありたいです。

やっと涼しくなりましたね。秋にあると体も楽になり、創作も演奏も調子がぐんと上がります。

やっと涼しくなりましたね。秋にあると体も楽になり、創作も演奏も調子がぐんと上がります。

私は30代から作曲と琵琶演奏の活動を始めたのですが、1stアルバム「Orientaleyes」から器楽としての琵琶樂を目指してやっていましたので、弾き語りはやっていませんでした。中学生の頃からジャズを聴いていたせいか、歌のある音楽には基本的に興味がなく、歌のある音楽を創りたいとはこれまで思ったことはほとんどありませんでした。だから琵琶でのデビューアルバムは是非ともインストで決めたかったのです。声は少しばかり使っていますが、あくまでVoiceであって歌ではないです。このアルバムはもう20年も前のものですが、若さゆえの粗削りではあるものの、今でもお気に入りの一枚です。

そんな私ですが、琵琶弾きとしてやって行くには、やはり歴史的な観点から見ても弾き語りは無視できないので、琵琶語りに対してもだんだん意識が変わり、3rdアルバム「沙羅双樹」でオリジナル作品の弾き語り曲「経正」を収録しました。歌詞は森田亨先生にじっくり時間をかけて書いて頂きました。やはり安易な歌詞は歌う気になれないし、近代軍国時代に作られた歌詞は、私には到底受け入れがたいものでしたので、せっかく弾き語りをやるのなら、弾法も歌詞もオリジナルでやろうと考えたのです。しかし初の弾き語りの録音で、一生懸命大声を張り上げている私に、笛の相方 大浦さんから「言葉に意味は無い」という強烈なアドバイスを頂き、歌うという事に関して大いに考える所がありました。

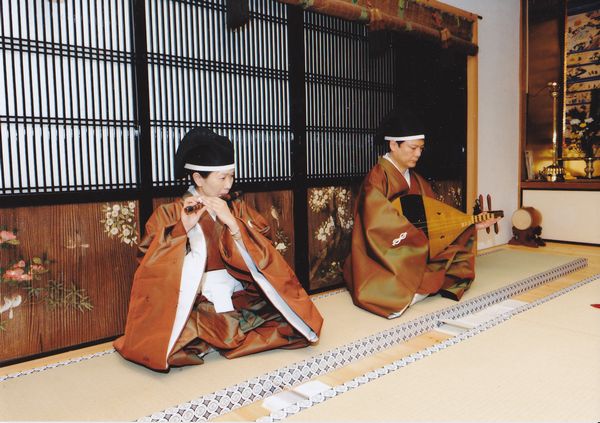

笛の大浦典子さんと 戯曲公演「良寛」にて

琵琶の音は、言葉を豊かに表現するために言葉を支え、そして言葉にならない想いを琵琶の音で奏でていたのではないでしょうか。それが明治末期に組織が出来てからは、定型が出来上がり、出来合いの節回しを追いかけ、コブシを回して自慢し合って、決められたフレーズを弾くようになってしまいました。どの曲も同じイントロ、同じフレーズなんて、そんな音楽はありえないと思いませんか。私は最初からそんな薩摩琵琶の曲に強い違和感しかありませんでした。

結局良い声も、上手な節回しも技でしかありません。言葉の裏側にある心や想いにこそ真実があるのであって、弾くフレーズにしても、ただ決められたものを弾いても何も伝わりません。言葉と同様、その一音に無限の想いが広がって、初めて琵琶の音に命が宿るのです。

何を表現したいのか、何故それを表現したいのか、という動機がない限り、音楽に何の説得力も現れて来ないのです。そしてその動機が出てくるもっと奥にある、また自分は何者なのかという根本となる土台も明確に認識していないと出てくるものに説得力はありませんし、時代の中で響いて行きません。

そういうことを教えてくれたのが、大浦さんと共に、よくこのブログに登場するH氏でした。あの頃、私は無意識に「負けられない」と思いこんでしまうような部分がまだあって、心も体も解放されない感じだったのですが、H氏が「戦う必要はない」と精神面でアドバイスをくれて、心と身体をほぐしてくれました。あの頃、笛の大浦さんから芸術面でアドバイスを頂き、H氏からは精神面で支えを頂き、私は初めて言葉や歌というものと対峙する事が出来るようになって行ったと思っています。元々不器用な方ですので、直ぐに切り替えは出来ませんでしたが、徐々に時間をかけて自分の中でそれらのアドバイスが熟成し、本来の自分の姿を見出すことが、この頃やっと出来て来たように思います。長い時間がかかりましたが、年齢を重ねる程に自分自身に成りきって行くというのは、良いんじゃないかと思っています。

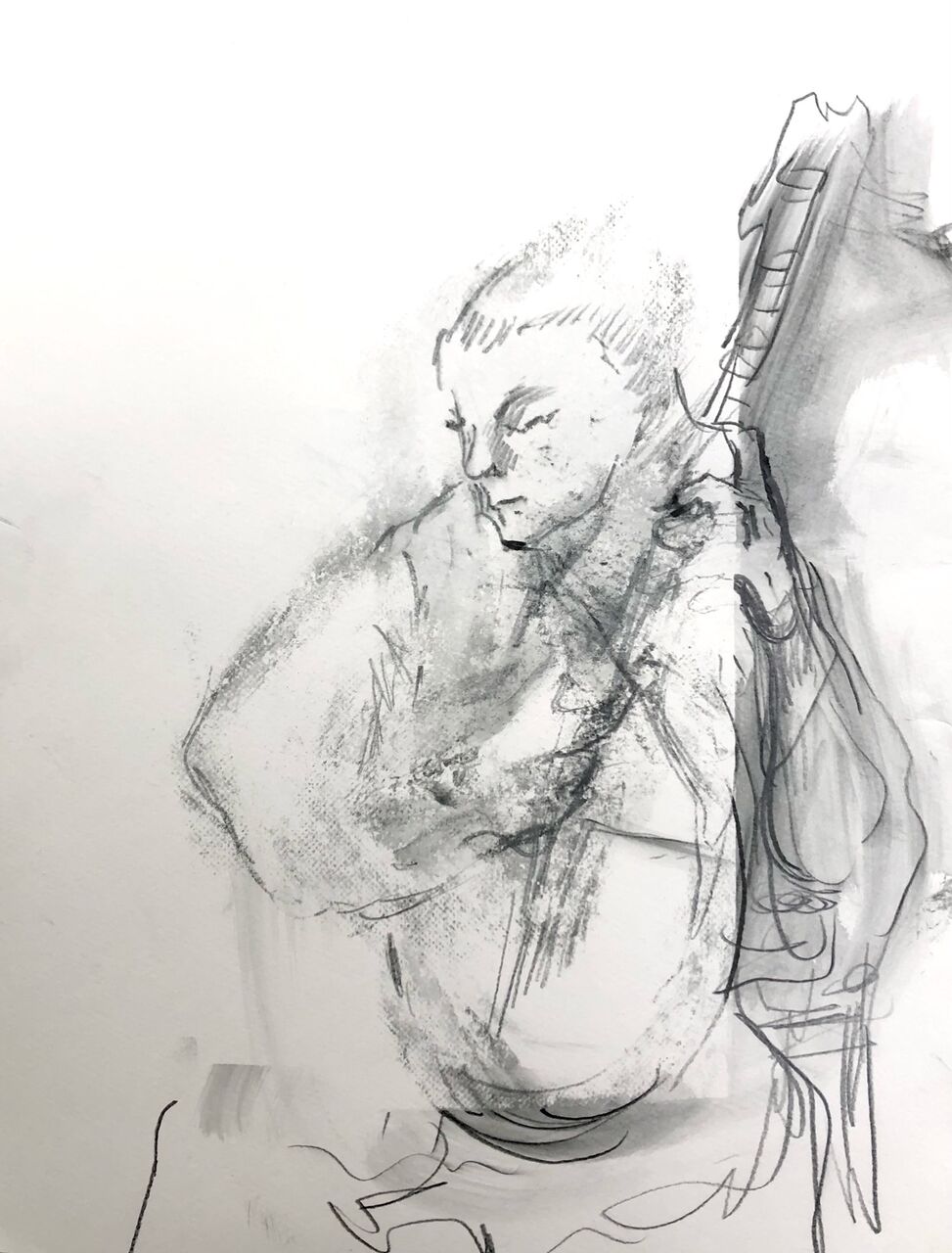

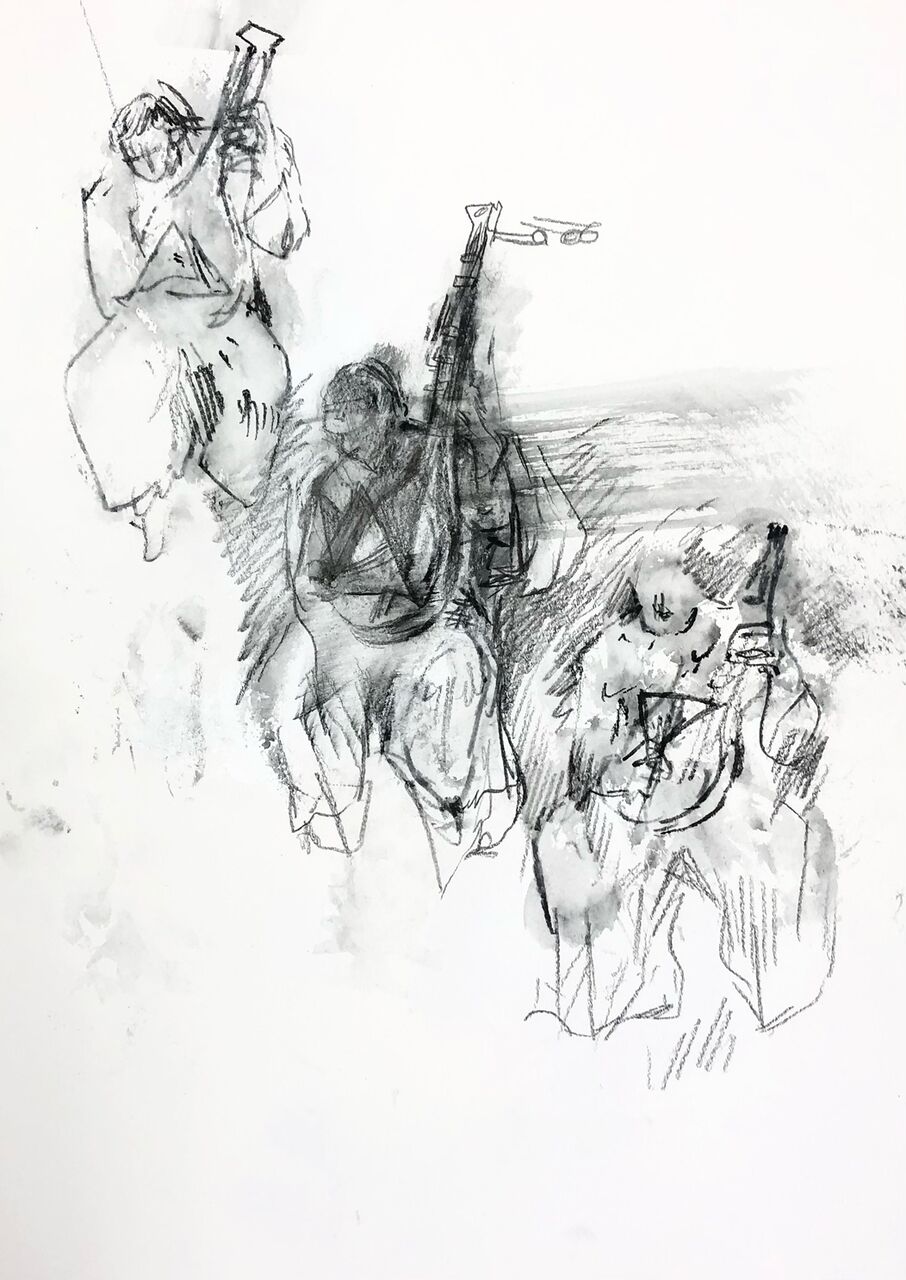

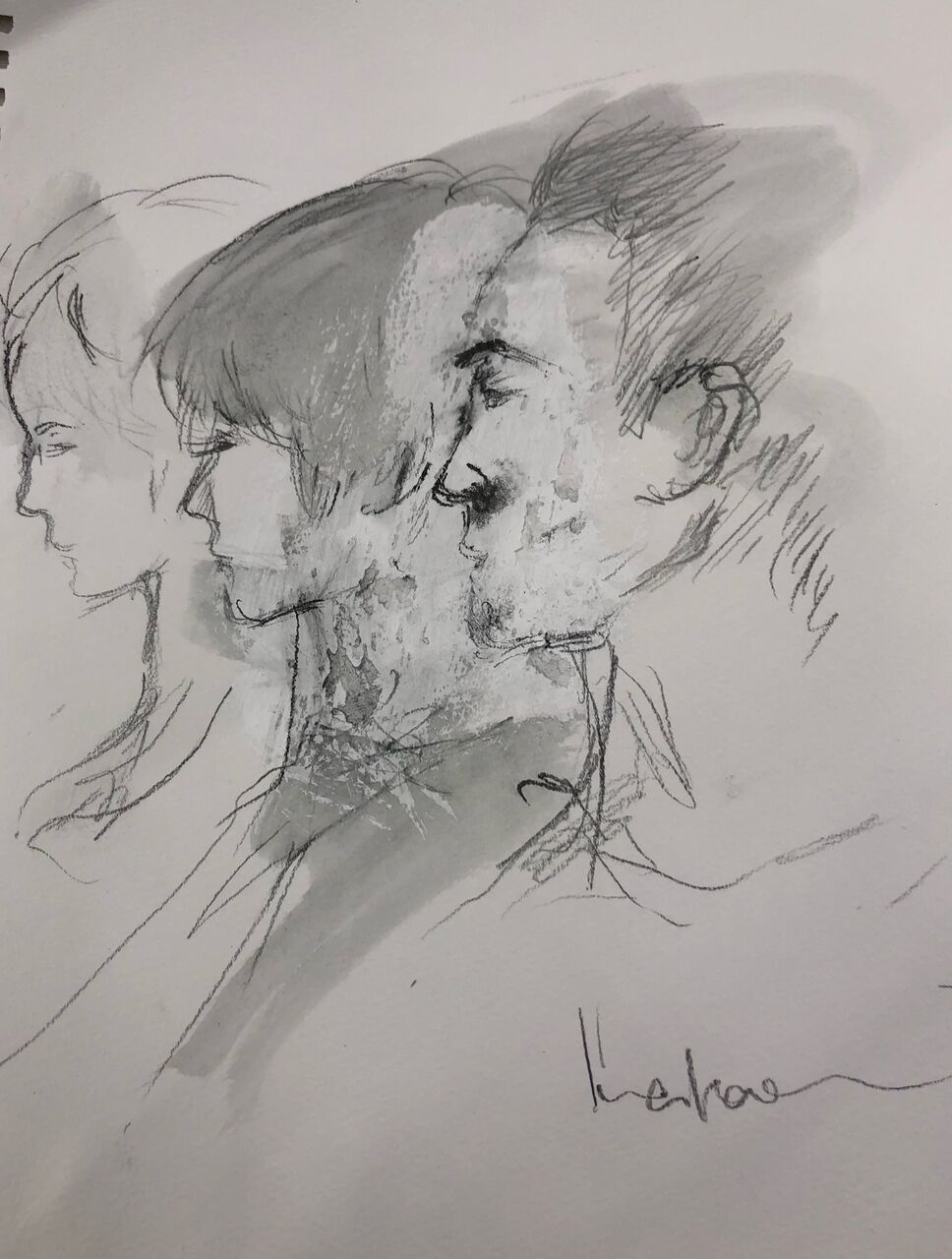

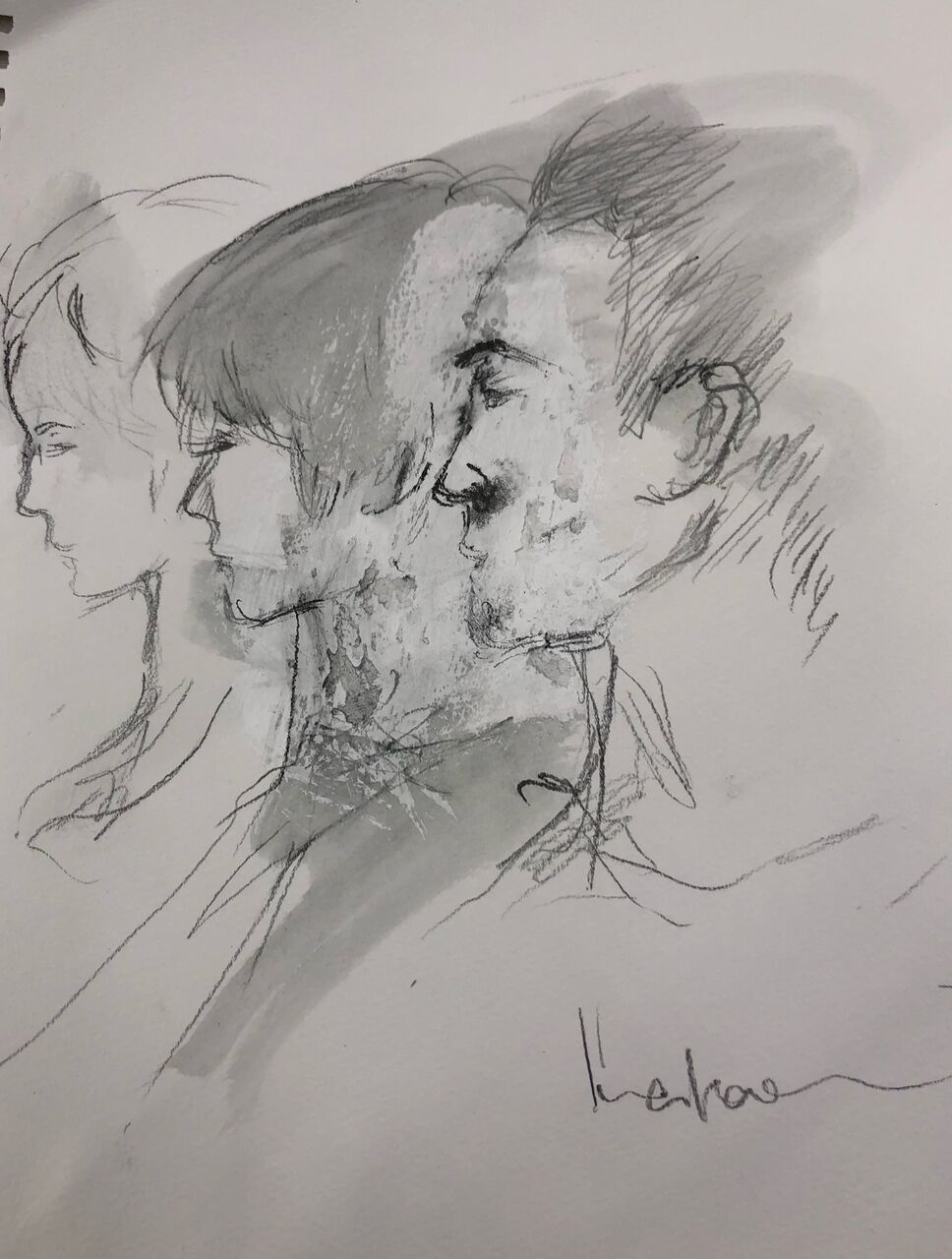

画家の山内若菜さんが打ち上げ時に即興的にスケッチしてくれた「Voices」を初演したメンバー。一番左がメゾソプラノの保多由子先生、真ん中が大浦典子さん、そして私

画家の山内若菜さんが打ち上げ時に即興的にスケッチしてくれた「Voices」を初演したメンバー。一番左がメゾソプラノの保多由子先生、真ん中が大浦典子さん、そして私

先日初演した「Voices」は震災詩人と言われた小島力さんの詩に私が音楽を付けたのですが、素朴な装飾の無い表現で、何のケレンも無い素直な言葉が並び、詩を読めば読むほどに、そこに溢れる深い想いが満ちて来ました。あの歌詞を歌うという事は、自分の中に強い想いがなければ歌えません。保多先生だからこそ成立した作品だと思っています。言葉を声に出すという事にじっくりと取り組んでくれたおかげで作品が立体的に立ち現れました。

声も言葉も音楽も、技芸は簡単に表面に見えますが、その内側のものは簡単には伝わりません。目の前を楽しませるパフォーマンスも賑やかしもエンタテイメントとしては良いだろうし、そういうものに触れる事で気分も変わり人生が楽しくなる事も多いでしょう。しかしそれは私のやりたいものではありません。

Photo 新藤義久

聖書でも「初めに言葉があった」と書かれていますが、言葉は文化の基本であり、人間の精神の土台にあるものです。特に日本では言霊と言われる位ですので、言葉、そしてそれを声に出すという事は、とても大事な人間の基本であり、世に溢れる言葉や声はそのまま、その時の世の中を表していると感じています。古今集などをつらつらと読んで眺めていますと、本当に豊かな世界を感じます。言葉を使うための技術の大事さを思いますし、目に見える世界から、臭覚や聴覚等、視覚ではない他の感覚器官を通して感性を広げ、言葉によって表現して行く様は、正に日本語ここにありという感じがしますね。

人間の行動すべてに言えますが、特に言葉には虚偽が溢れているものです。例えば「悲しい」「愛おしい」という言葉にどんな感情が隠れているか、言葉を尽くしても大きな声や高い声で表現しても、そんな小手先の技術では伝わりません。現代はネットやメディアによって言葉がどんどんと消費され、使い捨てされているように感じます。今一度、言葉を、声を取り戻したい。豊かな感性が溢れる日本語を琵琶に乗せたいですね。琵琶樂は千数百年に渡って、その時々で姿もスタイルも変えながら受け継がれて来たのですから、習ったことを何も考えずにそのまま上手にやるという発想を早く脱却して、琵琶の音と共に豊かな言葉と世界を表して欲しいものです。

私はやはり琵琶の音で表現するのが自分らしいので、ここ5,6年は弾き語りはどんどんやらなくなってきました。言い方を変えると、歌わなくても演奏会が成立するようになったという事で、私の考える作品がかなり出揃ってきて、自分の世界観を器楽で表現できる所までやっとたどり着いて来たとも言えるかと思います。H氏や大浦さん、そして作曲家の石井紘美先生から頂いた、アドバイスがやっと今形になってきたような感じがしています。

自分の思う音楽を素直に創って行きたいですね。

PS:30日はH氏の命日です。この時期になると、何だかふとH氏の事が想い出されます。本人はうざったいと思っている事でしょうね。

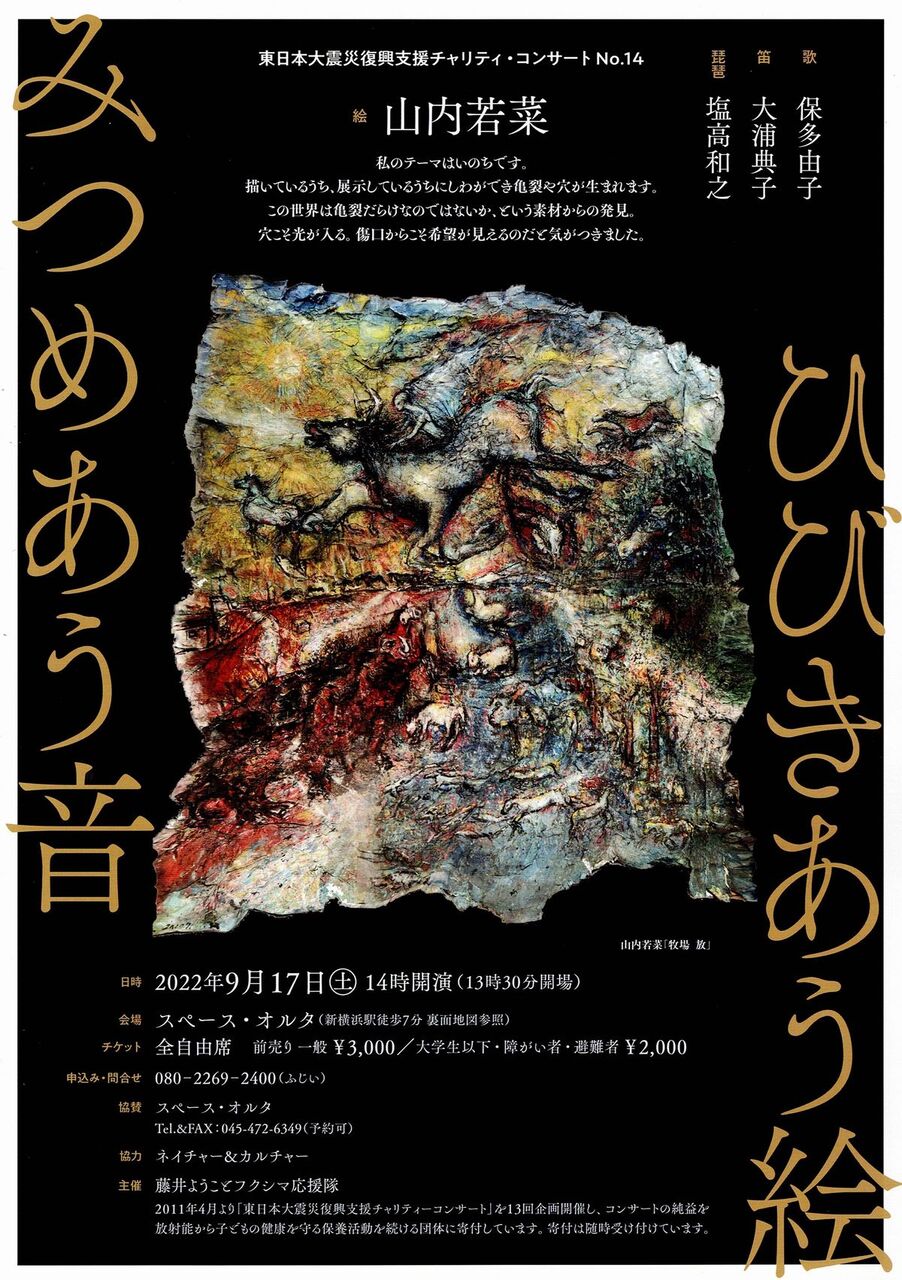

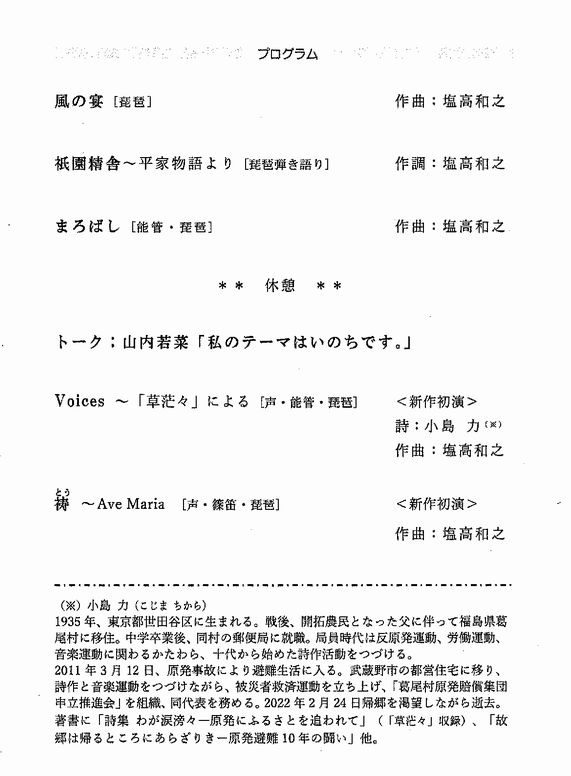

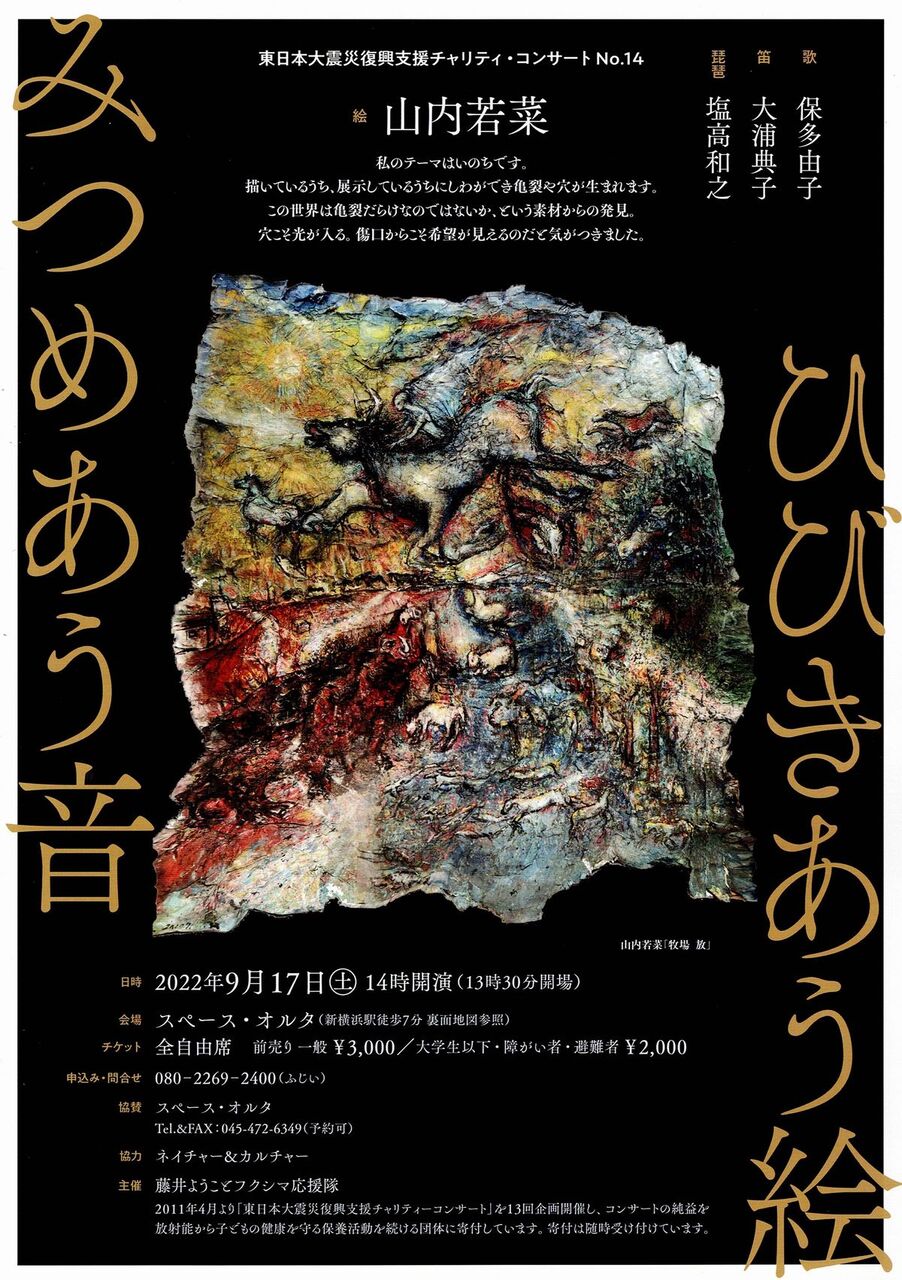

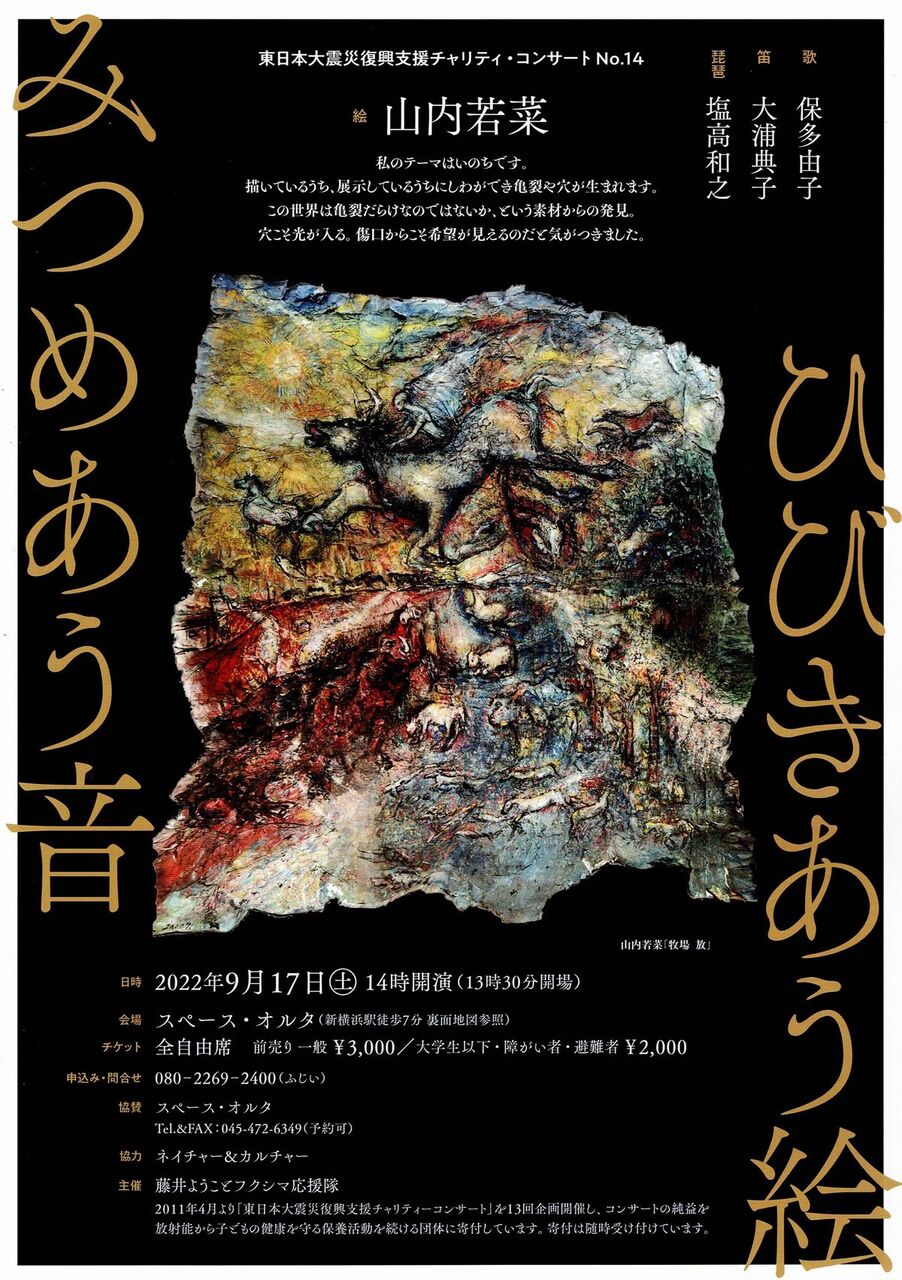

先日、新横浜のスペース・オルタにて「ひびきあう絵 みつめあう音」の公演をやってきました。これは3.11のチャリティー公演でしたが、関わる全員の熱量が大変高く、公演前には新聞でも取り上げられ会場は満席、当日券も出すという賑わい振りでした。

私はここで震災詩人 小島力さんの詩「草茫々」に曲を付け初演をさせてもらいました。最初にメゾソプラノの保多由子先生から詩を見せて頂いた時には、これに音楽を付ける必要はないのではないかとも思いましたが、画家の山内若菜さんの作品「牧場 放」(上記チラシ)を見て、自分が当初感じていた以外にももっと多くの視点を感じる事が出来、メロディーに言葉を載せるという事から解放され、創作の糸口をつかむことが出来ました。

メンバーもメゾソプラノと琵琶に能管を加える事で、更に広がりのあるものが創れたように思います。

この作品は来月、横浜日ノ出町に7 arts cafeでも再演します。残念ながら能管の大浦典子さんは参加できないので、あえて能管とはアプローチの違うフルートの久保順さんを迎えて、また違う視点で取り組んでみようと思っています。

実は今回演奏したスペース・オルタは琵琶に縁の深い所で、以前は田原順子先生や錦心流の中谷襄水氏などが盛んに演奏会を開いた所だったようで、会場のプロデューサーの方に興味深い話を色々と伺いました。そんな場所で演奏出来るのは有り難いですね。今回はまた全曲、私の作曲作品での演奏会でしたので、その嬉しさも倍増しました。

実は今回演奏したスペース・オルタは琵琶に縁の深い所で、以前は田原順子先生や錦心流の中谷襄水氏などが盛んに演奏会を開いた所だったようで、会場のプロデューサーの方に興味深い話を色々と伺いました。そんな場所で演奏出来るのは有り難いですね。今回はまた全曲、私の作曲作品での演奏会でしたので、その嬉しさも倍増しました。

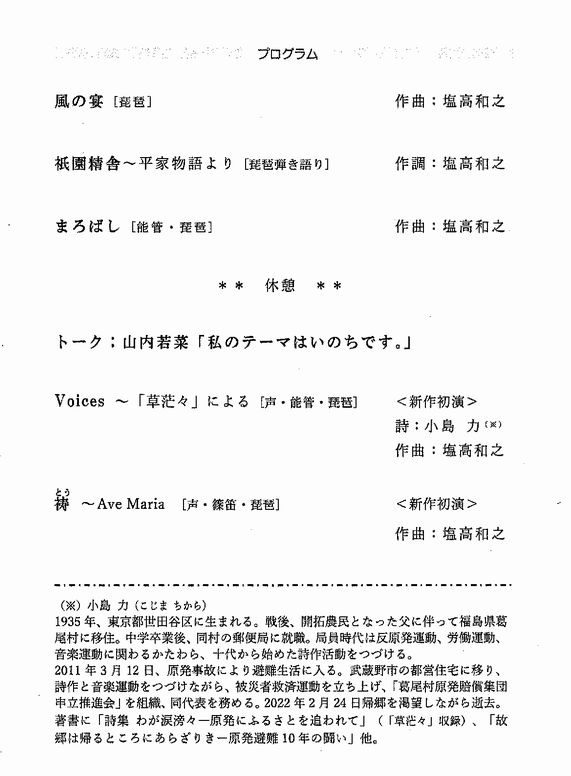

当日のセットリストは左の通り。第一部が「風の宴」「祇園精舎」「まろばし」。第二部は新作「Voices」「祷~Ave Maria」

開場は演劇の小屋なので響きがなく、PAのお世話になったのですが、ちょっと深い残響に任せて、たっぷりと間を取って演奏させて頂きました。

そして演奏中に客席で聴いていた山内若菜さんが私をスケッチしてくれました。許可を頂いたので、載せさせていただきます。

何とも嬉しいですね。今にも音が鳴りそうな感じがします。それに若菜さんとお話していて面白かったのは、「琵琶は丸と三角がとても印象に残っている」という言葉。確かに丸い胴と三角の撥なんですが、今迄そういう視点で見てくれた方は居なかったので、その視点をとても新鮮に思いました。さすが画家は見ているところが違いますね。こういう視点や感性に出逢うと、こちらの目も開きます。芸術は常に無垢な感性と共に在り、自由で、常識や因習、村意識のような偏狭な視野から解放されているからこそ成り立つもの。嬉しい出会いを頂きました。

photo 新藤義久

photo 新藤義久

音楽活動をしていると、己の頭の中だけで完結してしまったり、またいつしか仲間内という村のような枠を作ってしまいがち。それだけ世には波騒というものが沢山あり、己もまた気が付かない内に訳の分からない枠を自分の中に作ってしまうものです。

特に音楽はショウビジネスと背中合わせにあるだけに、自分自身が上手や名人を目指す事を目的として行く芸人の枠に居るのか、それとも純粋に創作活動をして行く所に居るのかが判らなくなって、自分の行く道を見失ってしまいます。舞台に立つとはエンタテイメントの世界に身を置くという事でもあるので、よくよく自分自身を見つめていないと自分で自分が解らなくなってしまいます。有名になってお金が入って来るそんなエンタテイメントの世界にはトラップがいっぱいあるのです。私が流派や協会の琵琶人よりも芸術家と積極的に交流するのは、自分をいつでも創造する状態にしておくためです。

今回の作品「Voices」も、先ず小島力さんの詩があり、そして山内若菜さんの作品にインスパイアされたからこそ出来上がったものです。また演奏のメンバーとの意見交換もとても大切で、作曲したのは私ではありますが、皆それぞれに意見を出し合い、アンサンブルを深めて行ったからこそ作品は出来上がったのです。そして更には3.11の日から今迄、日本の社会や我々が過ごしてきたこの時間というものもとても重要でした。それら全てがあってはじめて音楽作品として創られて行ったのです。それは9.11をテーマとした拙作「二つの月」に於いても同じです。2001年に作曲・リリースした作品を、2018年に再アレンジを施して再びリリースしたのは、17年間という時間があったからなのです。それだけ時を経るという事は人間にとって重要な事だと私は思っています。

そして舞台で演奏する時にはそこに集ってくれた方々の感性も大きく影響して鳴り響きます。場の力も大きいですね。スタッフの想いも勿論の事、今回は初演をあのような形で迎える事が出来、あの曲に新たな命が宿ったように思いました。こうして作品は歩みを始めて行くものだと思っています。

2017・2018年 福島 安洞院 3.11祈りの日公演

今回の公演はフクシマ応援隊の主催による会だったのですが、震災から10年以上を経て、今また原発を再稼働、そして新設などという声も出てきました。日本は本当にどうなって行くのでしょうね。

日本人は良くも悪くも、すぐ忘れてしまうと言われます。原爆を落とされたすぐ後に「憧れのハワイ航路」という流行歌がヒットして映画まで作られるなんてことは他国では考えられないでしょう。辛い事を水に流して忘れていったからこそ、長い歴史を紡いできたという方もおられるかもしれませんが、何でもかんでも辛い事は忘れてしまえという姿勢のまま、また3.11と同じ事を繰り返してよいとは、私には到底思えません。

日本は歴史が長いだけに素晴らしいものが沢山あるし、文化面や精神性に於いても学ぶべきものは多々あります。だからこそ今、残し伝えて行くべきものと変えて行くべきものをはっきりと認識する「創造と継承」の姿勢と精神が、今後の日本の課題のように思えてなりません。

箱根岡田美術館にて

社会はこれからどんどんと発達するのでしょう。しかし人間自体はそう変わるものではありません。現代社会は自分で把握できないテクノロジーに囲まれ過ぎて、物に振り回され、「物で栄えて、心で滅ぶ」状態になってはいないでしょうか。

世の中は、テクノロジーは勿論、経済や政治・軍事等何一つかけても国家は運営できない事は、世の中に疎い私でも、それなりに承知していますし、特に今は周辺国との緊張関係の中で、その舵取りはとても重要で且つ微妙なものである事も私なりに理解はしています。だからこそ今後の日本社会がより良い方向に行く為にも、かつて福島でどのような事が起こり、その後どうなって行ったのかを発信する事も大切なのではないでしょうか。

私は微力ながらも、音楽を聴き、絵を観て、人間同士が会話をして手を取り合って行く、そんな身体で感じる音楽をどんどんと発信して行きたいですね。

今回作曲した「Voices」は是非これからも再演を繰り返して行きたいと思いました。

涼しくなって大分調子が出て来ました。秋の演奏会では9月10月11月とそれぞれ新作を上演するのですが、その譜面書きも大分進んできましたし、来月の特別講座のレジュメネタになる資料もぼちぼち整理し出しました。

物事が動き出すのはとても嬉しい反面、ここ数年は都会の息苦しさも感じていて、時間があると、ふらふらと関東近辺に色々と出かけています。やはり都会は人が多過ぎてストレスを感じる事が多いですね。以前は新宿の混沌としたアンダーグランド的な雰囲気は結構好きだったのですが、近頃はそんな雑踏にあまり行きたいと思わなくなりました。

先日は栃木県の古河市で演奏会があったのですが、とてもゆったりしていて、文学の街・古河らしく文化的な雰囲気もあって気持ち良かったです。演奏も繊細な表現からダイナミックな所までしっかり聴かせることが出来ました。

photo 新藤義久

都会の中では良くも悪くも刺激がとても多いので、確かにほとばしるようなエネルギーが湧いてきます。これは芸術活動において大事な部分です。しかしほとばしるエネルギーだけでは作品は生み出せません。少なくとも深みのあるものは創れませんね。もっと静寂が必要です。静寂の中にこそ、生命の源となるエネルギーが満ちているものです。表面のバタバタとした見た目パワフルなものでなく、じっと揺るぎない静かな状態にこそ、それは満ちています。この静かなるエネルギーがあるからこそ、作品が熟成・洗練するのです。だからものを創り出すには、肉体にも精神にも静寂を感じられる環境が必要なのです。

都会に居るとイベント的なものは数多くあるし、気軽で楽しいライブもあって日々楽しく面白い。そんな中からも色々と出てくる可能性は沢山あるのですが、そこに留まっているだけではただ流され、消費されるだけ。ポップカルチャーなどはそんな所から出てくるのでしょうが、私はそういうものは求めていません。人間の作り出したちまちまとした目の前の刺激しかないような街ではなく、もっと静寂と生命に溢れた自然の中に身を置きたいのです。

都会に身を置いていると、自分でも気が付かない内に波騒に引きこまれてしまう事も多いので、自然と自己防衛してしまいますね。これは芸術の自由な精神の発露という点では、何か自分を規制してしまっているようで良い事ではないのですが、現代の都会の異常な過密ぶりと、人間の俗な情念が渦巻き氾濫する中では致し方ないですね。

湘南平から真鶴半島を望む

こんなことを感じるこの頃ですが、新作も今一進まなかったので、気分転換という事で、少し前に大磯に行ってきました。私は海を身近に感じて育ったせいか、時々無性に海に行ってみたくなるのです。

大磯は東京から近く、もう随分昔には大磯のライブハウスでも演奏したこともありますし、海も山もある大磯を一度のんびり歩きまわってみたいなと思っていました。

その日は特に用事も無く、いつものぶらつき道楽で電車に乗って何となく大磯に降り立ってみました。街としては特に何もない地味な所ですが、海も山もあって自分の育った静岡の風情に近いものがあり、海の近くの解放された雰囲気と、山の落ちついた風情が相まって、どこか身近な感じがありました。以前演奏したライブハウスもまだあり、嬉しくなりました。

そして大磯には「湘南アートベース」という美術系のアトリエを運営している画家のAさんが居るので、一度是非伺ってみたいなと思っていました。二宮から小田原辺りには美術系の知り合いが沢山住んでいて、これまでも何かと行き来がありましたし、Aさんからは定期的にニュースレターが送られてくるので、もう10年も会っていないのに、疎遠な感じがしないんです。それに早い内に都会から離れ、こういう所で自分のペースを創り上げ活動を展開している彼にはどこか憧れをずっと持っていて、いつか訪ねてみたいなと思っていました。今回は彼の所へ行くのが目的ではなかったのですが、大磯に降りてみたら、やっぱり行きたいなと思い立ち、全く連絡もせずに行ってみました。玄関には「どうぞ」と書いてあるし、まあいいだろうとドアを開けて声をかけたら、果してAさんが出て来てくれました。突然伺ったにも拘らず、しっかり上がり込んでしまい、珈琲も頂いて楽しい時間を頂きました。

芸術を人生としている方と話をするのは、本当に楽しいし、様々な気づきもあるもので、良いアイデアを沢山頂きました。久しぶりのひと時でした。帰りにはすぐ近くの湘南平まで車で送ってもらって、その雄大な景色と風をたっぷりと我が身に感じました。

どこまでも続く空、海、どれもが都会では感じる事の出来ないものでした。かつてはこの中にずっと住んでいたはずなのに、いつしかそれを忘れていたのです。風に身を任せていると、この海と空こそ私が帰るべき場所なんじゃないかと思えてきましたね。正に浄化された気分でした。

無辺な空を感じた戯曲公演「良寛」 能楽師 津村禮次郎先生と

活動する事が目的の方なら都会は良い場所だと思いますが、創造する事を目的とするには都会は余計な物が多すぎる。東京での拠点は欲しい所ですが、普段は静かな環境に身を置いておきたいですね。

私は演奏もさることながら、とにかく作品を沢山創りたいのです。これだけの魅力ある音色を持った琵琶の作品を創る事は、私に与えられた使命かもしれない、と勝手に思い込みながら、気持ちも新たに今日も譜面に向かいますよ。

狩野尚信「三十六歌仙額」

秋来ぬと 目にはさやかに見えねども 風の音にぞおどろかれぬる

(古今集) 藤原敏行

秋の風になりましたね。暑さの苦手な私には嬉しい限りです。この秋はやっとレクチャーなどではなく演奏会の機会が増えて来て、色々と機会を頂いています。やはり私は舞台で演奏するのが一番良いですね。琵琶樂人倶楽部では色んな話はしますが、学者でもないので、あくまでも琵琶樂への誘いとしての部分でやっています。

活動は様々な形があって良いと思いますが、だからと言ってあちこちどこにでも逃げ場を作っていたら物事は深まりません。このコロナ禍にあってレクチャーでの収入が随分と助けてくれたのは事実ですが、音楽家は作曲し演奏するのが本分。行くべき道に進んで行きたいと思います。

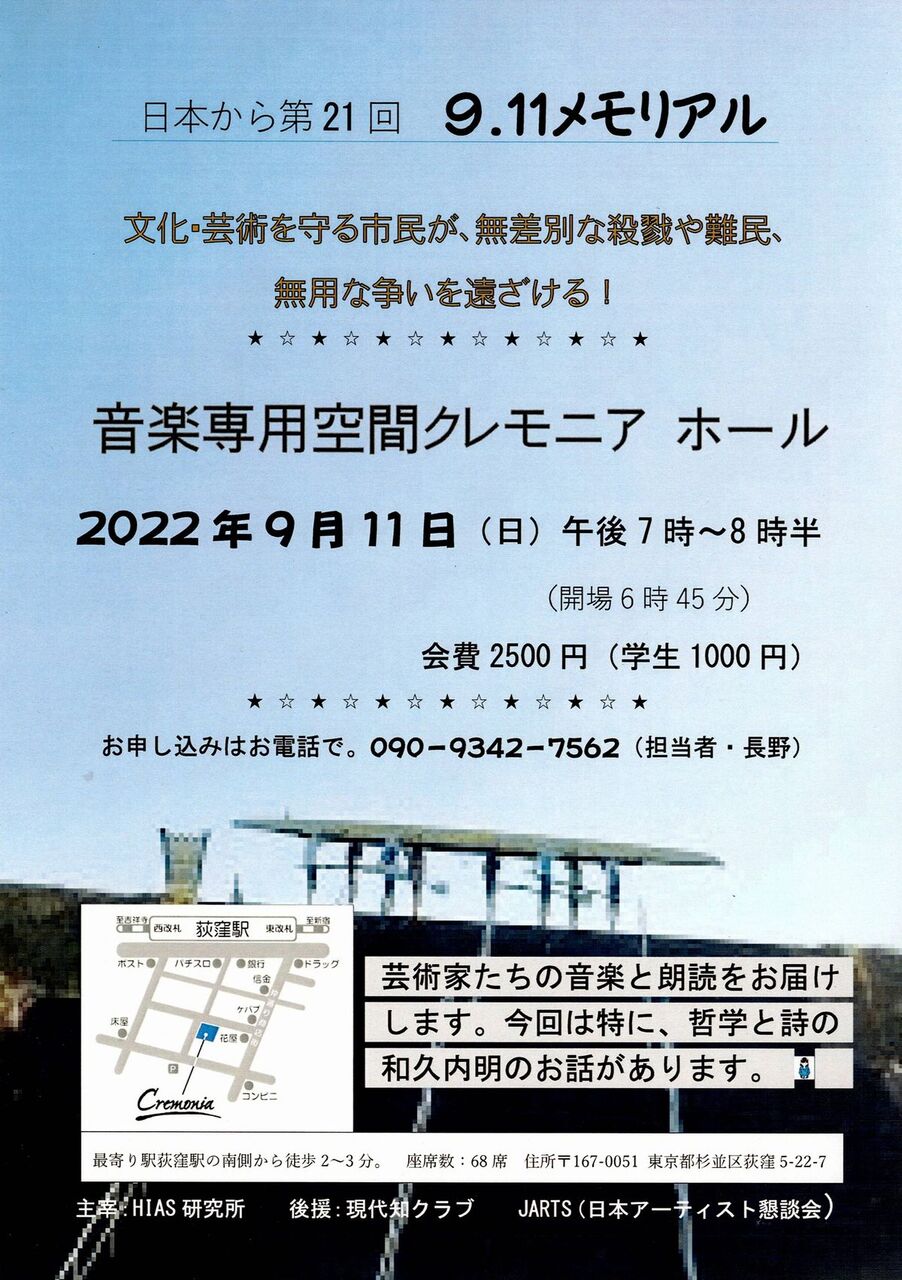

先ずは毎年参加している「9.11メモリアル」 があります。今年は久しぶりにフルートの久保順さんと「二つの月」を演奏します。9.11を題材とした作品でもありますし、今この現代にこそ演奏するべき作品だと自負しています。彼女は9月22日に日本帰国10周年という事でリサイタルを開くようです。今後の活動を頑張ってほしいですね。彼女とは秋にも共演を予定しています。

があります。今年は久しぶりにフルートの久保順さんと「二つの月」を演奏します。9.11を題材とした作品でもありますし、今この現代にこそ演奏するべき作品だと自負しています。彼女は9月22日に日本帰国10周年という事でリサイタルを開くようです。今後の活動を頑張ってほしいですね。彼女とは秋にも共演を予定しています。

最近はコロナで低迷していた仲間達もやっと活動し出しているようで嬉しいです。多分今動き出している方々は、色々と考え次代を見据え頭を切り替えているからこその活動再開なのでしょう。「昔みたいに、元のように」なんて頭で、今迄と同じ発想をして、同じ事をやろうとしている人は、もう動きが取れなくなっているのではないでしょうか。このコロナ禍は、ある意味淘汰を促したともいえるかもしれません。とにもかくにも志のある人が動き出すことが嬉しい限りです。

そして次にはこれまでも何度か紹介した東日本大震災復興支援のコンサート「響きあう絵 みつめあう音」の演奏会があります。山内若菜さんの作品と共に演奏するのですが、震災詩人の小島力さんの詩を基に私が作曲した「Voices~能管・琵琶・声の為の」の初演をします。また新たな編曲版「祷~和楽器によるAve Maria」の初演も合わせてやります。この二曲の譜面書きがこの所続いていましたが、やっと譜面上は一段落ついて、これからリハーサルに集中します。

そして次にはこれまでも何度か紹介した東日本大震災復興支援のコンサート「響きあう絵 みつめあう音」の演奏会があります。山内若菜さんの作品と共に演奏するのですが、震災詩人の小島力さんの詩を基に私が作曲した「Voices~能管・琵琶・声の為の」の初演をします。また新たな編曲版「祷~和楽器によるAve Maria」の初演も合わせてやります。この二曲の譜面書きがこの所続いていましたが、やっと譜面上は一段落ついて、これからリハーサルに集中します。

また少し後には、11月に静岡で予定しているお寺での演奏会が二つあり、そこでも新作を上演する事が決まっています。篠笛と琵琶の二重奏なのですが、色々とアイデアも盛り込んでいるので、すんなりとは出来上がりませんね。ただ今奮闘中。今迄の焼き直しでない新作をものにしたいと思っています。

また9月の琵琶樂人倶楽部では新ヴァージョンの「経正」のお披露目もありますし、もう一曲独奏曲もまだ舞台にかけていなかったので、演奏しようと思っています。という訳で先月から頭の中に色んな音楽が鳴りっぱなしなのです。

photo 新藤義久

私は常に自分の作曲したものを演奏して舞台に立っているので、創るのは大変ですが気分は充実しています。演奏を専門としている方とはまた違った充実感だと思います。私が共演している方は皆さんハイレベルの演奏家の方々ですが、音楽に対するアプローチがまた私と違って、私には到底できないことが出来る方々なので、大変刺激を頂いています。何事もそうですが、一方向しか視点がないと見えるものも見えて来ません。私が共演する演奏家は音楽や譜面の中に命を吹き込むことが出来る方々ばかり。鋭い視点と音楽への愛情に溢れ、私の書いた譜面から、私が想像もしなかった世界を紡ぎ出してくれるのです。皆さん本当に凄い!!。だから私の譜面は自由に解釈できるように余白を作っている曲が多いです。アドリブ部分のある曲があるのもそのためです。書き込めば書き込むほど、作曲者も演奏者も「こうでなければ」「こうあるべき」という硬直した狭い近視眼的な視点に固執しがちです。それでは創造の精神は動き出してくれません。私は共演者の感性をどこまで引き出せ得るか、というのも大きな課題だと思っています。本当に素晴らしい仲間に恵まれて嬉しい限りですね。

笛の大浦典子さんと、滋賀のお寺にて

秋は多くのイメージを与えてくれます。秋を題材とした曲が多くなるのもそのためですね。特に秋の風にはとても深い風情を感じずにはいられません。目に見える世界ではなく、聴覚や触覚、臭覚などに訴えるものにこそ創造力が宿るのです。冒頭に古今集の中の藤原義之の和歌を載せましたが、万葉集から古今集への変化は、正に視覚からの解放であり、聴覚や触覚・臭覚が開き、そこから導かれる豊かな感性を形に表したことではないでしょうか。現代は、古今集から受け継がれた豊穣な感性が薄くなっているように思えてならないのです。表層の喜怒哀楽や、目に見える事物も、その背後には大いなるものがあると感じるのが日本の感性だと私は思います。それだけ日本は長い歴史と文化を、この風土で育んできたのです。今一度、足元にある深い感性と文化に目を向けて頂きたいものです。特に琵琶樂は千数百年前からそうした感性と共に在った訳で、喜怒哀楽に振り回され、戦記物で顔を真っ赤にして興奮している冒険活劇のような音楽ではなかったはずだと私は考えています。

秋風に誘われて、新作も次々に出来上がってきました。この秋が楽しみです。

21日には日舞の花柳茂義実さん主催の「ひとつのメルヘン舞踊会2022」(内幸町ホール)にて、中原中也の「湖上」をテーマとした創作舞台で、Tpの金子雄生さんと音楽を担当します。

21日には日舞の花柳茂義実さん主催の「ひとつのメルヘン舞踊会2022」(内幸町ホール)にて、中原中也の「湖上」をテーマとした創作舞台で、Tpの金子雄生さんと音楽を担当します。

実は今回演奏したスペース・オルタは琵琶に縁の深い所で、以前は田原順子先生や錦心流の中谷襄水氏などが盛んに演奏会を開いた所だったようで、会場のプロデューサーの方に興味深い話を色々と伺いました。そんな場所で演奏出来るのは有り難いですね。今回はまた全曲、私の作曲作品での演奏会でしたので、その嬉しさも倍増しました。

実は今回演奏したスペース・オルタは琵琶に縁の深い所で、以前は田原順子先生や錦心流の中谷襄水氏などが盛んに演奏会を開いた所だったようで、会場のプロデューサーの方に興味深い話を色々と伺いました。そんな場所で演奏出来るのは有り難いですね。今回はまた全曲、私の作曲作品での演奏会でしたので、その嬉しさも倍増しました。