先週からは大忙しで、静岡県の清水にある高山樗牛ゆかりの龍華寺、藤枝市にある熊谷次郎直実ゆかりの蓮生寺での演奏会、そして琵琶樂人倶楽部16周年第179回演奏会と続きました。

どうです。この星空、そして漆黒の闇。山の中なんですが、個人所有の山なので、周りにはこのコテージ以外人間の痕跡が何もなく、虫や小動物の声や音が響くという、完全に俗世間とは切り離された場所です。ネットも通じません。ここに連れて行ってくれたのは従兄弟なんですが、彼と私は子供の頃から同じような思考回路を持っているので、正に今の私にドンピシャな所に誘われました。これが市内から30~40分程度の所に存在するというのが驚きでした。是非また行ってみたい場所です。

私は18歳で東京に出てきた時、大きな期待を胸に抱き、お風呂もトイレも無い高円寺のアパートで暮らし始めました。刺激が多く楽しい日々でしたが、新宿に初めて行った時に「ここは欲望の街だ」と感じたことを未だに覚えています。その後何の因果かナイトクラブのバンドマンなどをやったおかげで、都会の夜の欲望渦巻く人間の姿を見て、そういう世界にはだんだん寄り付かないようになりました。

音楽の世界もショウビジネスは私には結構厳しいですね。私が思う琵琶樂はそういう所からはかけ離れているので、全然違う世界に身を置いているのですが、それでも自己顕示欲や名誉欲に取りつかれて凄い形相をして闊歩している人間は、年齢性別関係無くどこにでも居るものです。きっと自分自身の中にもどこかにそういうものがあるのでしょう。それを目の前に見させられるから、眼をそむけてしまうのだと理解しています。

コテージでのプライベートライブ

40代辺りまでは、まだ動き回っている自分に満足していたような所が多分にありましたが、やっと自分の表現したい世界が具現化してきて、自分の思う形で演奏活動が出来、音楽の内容で満足するようになって来ました。何事にも人の何倍もの時間がかかってしまう私らしい進み方ですが、こうして自分が思ったものを作曲・演奏を続けていられるというのは本当に幸せな事です。これからも更にこの道を歩んで行く為にも、俗欲が溢れかえっている所から離れ、じっくりと音楽に対峙できる環境に身を置きたいですね。

琵琶樂人倶楽部は、お陰様で今月9日(水)の開催で15周年となります。

あっという間の15年間というのが正直な所ですが、この琵琶樂人倶楽部は毎回集客を気にせずにやって来たので、運営に当たってのストレスが無く、毎月やりたいようにやらせて頂き、本当に楽しく続けて来れました。名曲喫茶のスペースを借りてやっているので会場は小さいですが、最近は毎回満席のお客様に恵まれまして、本当に感謝しております。

私が演奏活動を始めた25年程前の琵琶樂の現状は、とにかく情けない状況で、プロで活躍する人もほとんどおらず、新作を創ろうとする機運も創造性も見えず、琵琶樂全体にエネルギーが感じられないような状況でした。これだけ魅力ある音色と豊かな歴史を持ち、昭和には武満作品などの世界的に知れた画期的な曲もあったにも関わらず、楽器として演奏する人は皆無だし、歴史を研究しようという人も居ないという有様でした。

日本は、その歴史自体が世界一の歴史を誇る国家であり、雅楽や能などは世界に例を見ない歴史の長さを誇る音楽芸術が、未だに現役で受け継がれている国です。その中で琵琶樂は平安時代から様々な形で続いて、その魅力を今にかろうじて伝えています。薩摩・筑前の琵琶は明治後期に初めて流派が出来た日本の若い琵琶樂ですが、明治には、永田錦心を筆頭としてエネルギーも創造性も旺盛に溢れ出ていて、大衆芸能としても人気を博しました。高度成長期には上記したように鶴田錦史による現代音楽分野への進出が、世界的にも大きな話題となりました。

しかしながら琵琶樂人倶楽部発足前夜の1990年~2000年頃の琵琶樂の現状は、過去の焼き直しに終始し、更にはその正統性を主張しようとして、古典だ伝統だと吹聴していて看板を挙げて虚勢を張っている有様でした。私はそういう琵琶樂の姿が何とも悔しかったのです。世界を視野にして琵琶樂を考えていた永田錦心の志を受け継ぐ人は誰もおらず、創造的な音楽としての魅力を発信する人も皆無でした。

2011年1月、毎年恒例だった「薩摩琵琶三流派対決」

2011年1月、毎年恒例だった「薩摩琵琶三流派対決」

発足時に一緒に立ち上げをやってくれた古澤月心さん、琵琶製作者でもる石田克佳さんと当時の私は、まだまだ自分自身が発展途上でありましたが、とにかくこの現状に甘んじていたらどうにもならないと思い、自分自身の演奏活動と並行して、琵琶樂をもっと知ってもらおうと思い、雅楽・平家・薩摩筑前、そして現代の琵琶樂の紹介をする場として琵琶樂人倶楽部を設立したのです。最初は古澤月心さんが薩摩四絃と平家、私が薩摩五絃と樂琵琶の演奏を担当し、レクチャーは私がやりました。

全ての企画は最初から私がしていましたが、多々失敗もありました。会の趣旨に合わない人を呼んでしまったり、勉強不足でレクチャーの内容が中途半端に終わってしまった事もありました。しかし私自身はそんな毎回の企画やレクチャーなどを通して、多くの勉強をさせてもらったのです。

実はもう20年程前から大学や市民講座などの特別講座をほぼ毎年、あちこちでやらせて頂いていますが、ネタは造りは皆この琵琶樂人倶楽部の企画内でやっていたと言っても過言ではありません。先月も東洋大学文学部でお話させたもらいましたが、私のレクチャーも随分とこなれて来ました。琵琶樂人倶楽部をやっていたお陰ですね。

今年から、琵琶樂人倶楽部専用のブログページも出来ました。

ゲストの方の写真も了解を得ている方については載せるようにして、15年経ってやっと恰好がついてきた感じです。ここ数年は毎回誰かゲストを迎えていますが、私の作曲活動も少しづつ進んでいますので、それに伴ってゲストも色々と変化しています。今月は、すでに相方と言っても良いコンビネーションを築いているVnの田澤明子先生に加え、AsのSOON・KIMさんが初登場します。キムさんは20歳頃からNYに渡り、あのオーネット・コールマンの下で研鑽を積んできた稀有な方で、主にヨーロッパで活躍されていました。8年程前にキムさんが日本に一時戻ってきた頃からのお付き合いですが、また今年中にもヨーロッパに行ってしまうとの事ですので、その前に声を掛けさせていただきました。常に世界が視野にあり、それに伴ってジャンルを軽々と飛び越えて音楽を創り出す姿勢が素晴らしいミュージシャンです。琵琶人にも、かつての永田錦心や鶴田錦史のように、ジャンルを越境して音楽を創り出し、活躍するような人がそろそろ出てきて欲しいですね。

以下は渋谷クラブクアトロで行われたオーネット・コールマン追悼公演の模様です。キムさんとカルヴィン・ウエストン、バーノン・リード、アル・マクドウェルという世界で活躍するオーネットスクールのトップメンバーによるライブは凄まじいものでした。Tower of Funk in Japan 2015-2 – YouTube

琵琶樂人倶楽部発足当時の私(若い!)広島の厳島神社社殿での演奏会にて

琵琶樂人倶楽部は、とにかく様々な人とのつながり、関わりの中でこれまでやって来れました。私は琵琶を弾く事で人と繋がり、今生かされているといつも感じていまして、音楽活動をするという事は縁を繋ぐ事だとずっと感じています。

琵琶というと放浪芸人のような琵琶法師や耳なし芳一というイメージだけを利用して見せる例も多いですが、何となく和風というような目の前だけを楽しませる安手のエンタテイメントではなく、またお稽古事

のようなものでもなく、世界に飛び出して、他のジャンルと同じ芸術音楽として聴いてもらえる琵琶樂を、これからも微力ながら紹介して、私自身も演奏・作曲活動を展開して行こうと思っています。これからも是非御贔屓を。

世の中色々と動き出していますね。先日、我が町阿佐ヶ谷でもジャズストリートというフェスが開催され、盛り上がっていました。LAST_GUITAR(@lastguitar) • Instagram写真と動画

お陰様でこの秋は私も色々と演奏の機会を頂き、忙しく動き回っています。新作あり、コラボありで、あれもこれも考えなくてはいけないし、やらなくてはいけない事も多々あるし、常に何かに追われている感じなので、一応のんびりとやっているつもりでも、頭の中はいつもやるべきことでいっぱいです。まあこれが私の日常でありスタンダードな状態なのですが、こうだからこそ作品も生み出されて行くのでしょうね。

先月初演したメゾソプラノと能管とのトリオ「Voices」は、先日7 arts cafeにて、能管をフルートに替えて再演しましたが、なかなか良い感じになりました。来年は尺八での再演も予定していますし、ヴァイオリンでもやってみたいと思っています。もはや私の重要なレパートリーです。その他琵琶の独奏曲「東風(あゆのかぜ)」も完成しましたし、今週初演する「響声」も書きあげました。こうして自分の作品群が充実して、自分の表現する世界が具現化してくるのは、ワクワクしますね。まあ当分追われている位が良いという事なのでしょう。

年を重ねるごとに自分らしいやり方になって行くのは嬉しい事です。私は元々が「俺は俺」という性格なので、あまり人の事は気にならない事もあり、音楽に関しては余計なストレスは無いですね。先日も長い付き合いの友人と話をしていたのですが、お互い自分のやりたい事をやって来たから、こうして今でも飛び回れるんじゃないかという結論に落ちつきました。

photo 新藤義久

そんなわがまま放題の私でも、小さな日々の出来事にざわざわしたりして日々を生きています。活動していれば波騒は常なる事ですし、人間生きて行く為には、死ぬまでそんなざわざわが尽きないと思います。そういうものが無いという人が居たら、それは嘘をついているか、目をつむっているか、もしくは虚勢を張っているかのどちらかでしょうね。ようはそんなことを日々感じながらも、そういうものに振り回されないという事でしょうか。

ストレスは様々ありますが、それらは往々にして、いつも自分中心な視点で物を見て、自分を守ろうとする事から起きるものではないでしょうか。人間というのは、実は子供よりも大人に成れば成るほど、「自分はこうでありたい」と思うし、周りや社会から自分を認められたいという欲が強くなるので、自分を証明してくれるお墨付きが欲しくなってしょうがない。肩書や受賞歴等があるのが立派な人だなんて思っている人は、自分の存在を守ろうとして世の中生き辛いでしょうね。

芸術に身を投じて生きている人は、自分が過去に創り上げた作品に寄りかかり、焼き直しをする事ですら恥ずべき姿として認識しています。創造をその中心に据えていれば当然のことですが、そんな芸術家も他から与えられた「あなたが一番です」なんていう賞や肩書きを頂くと、いつしか看板に挙げて、それに寄りかかって、俗に陥ってしまうものです。余計な肩書はかえってその人の弱さを顕わにしてしまいます。魯山人が言うように「芸術家は位階勲等から遠ざかるべき」というのは本当だと思います。やはりいつものモットー「媚びない、群れない、寄りかからない」が一番しっくり来ます。何かもらっても、有難くしまっておく位でちょうど良いのではないでしょうか。

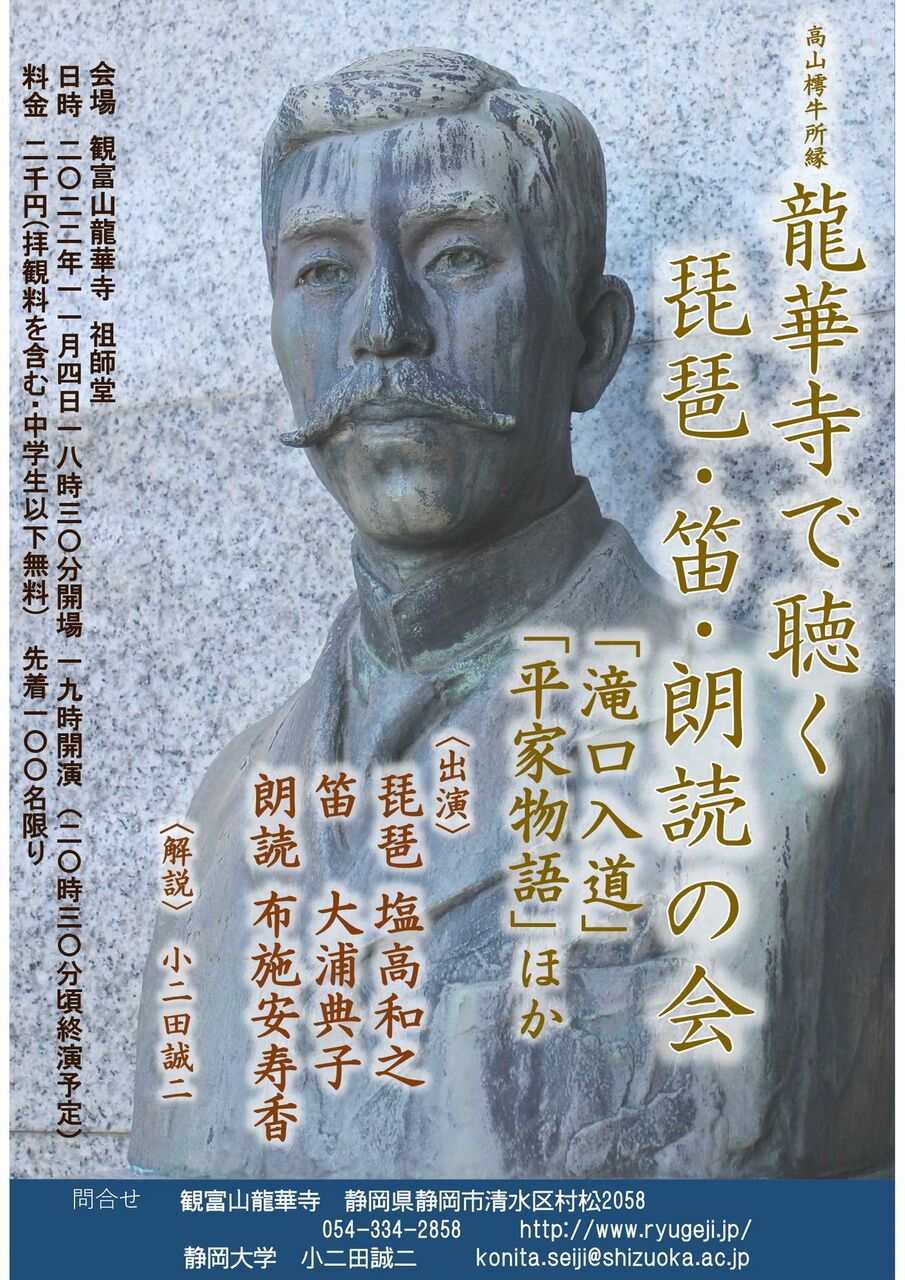

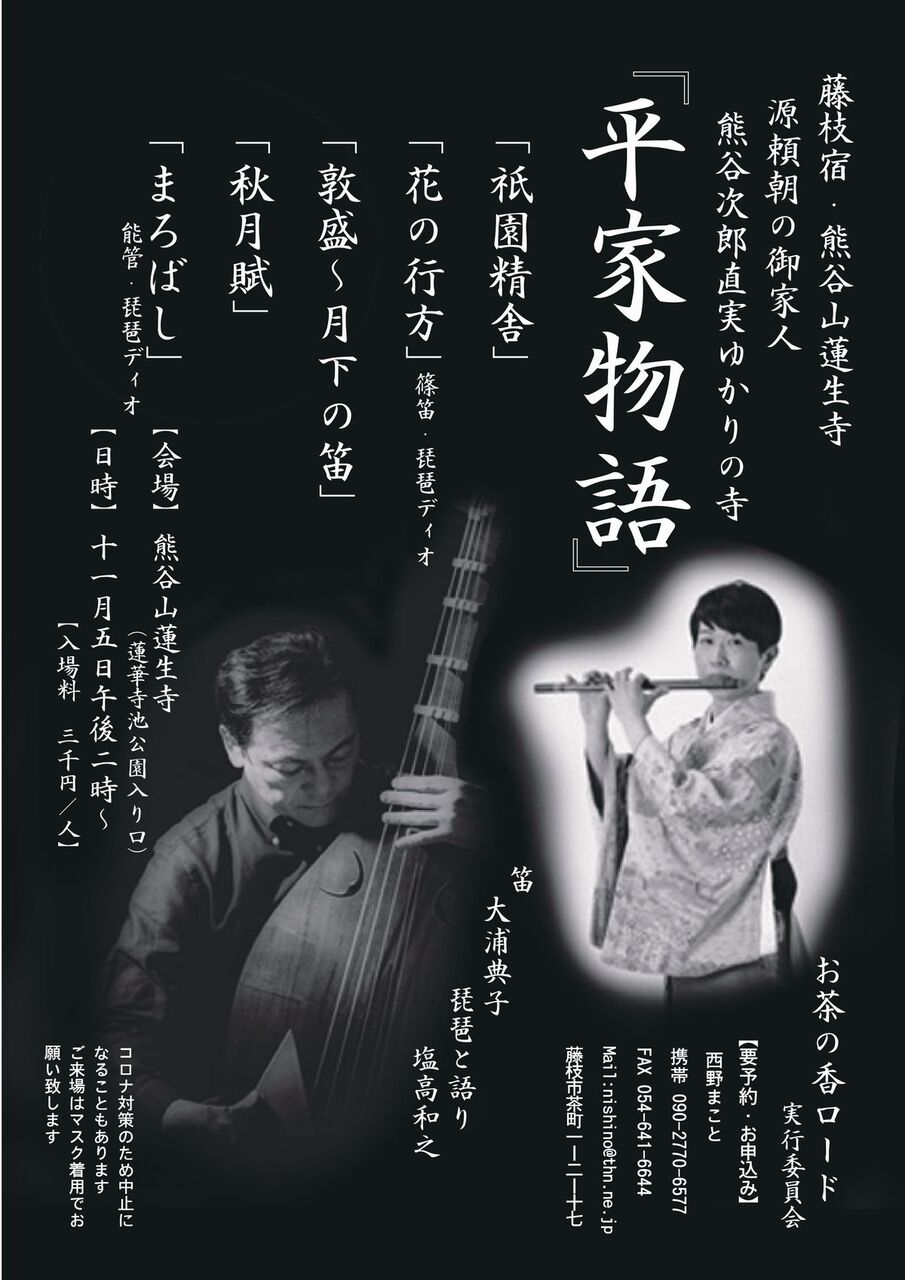

さて、今週は静岡の清水区と、藤枝市のお寺で演奏会があります。11月4日は清水区の龍華寺。ここは作家高山樗牛ゆかりのお寺という事で、樗牛の「滝口入道」に描かれた横笛と滝口入道の物語で、新作を作りました。篠笛と琵琶の合奏曲(+短歌朗読も入ります)です。乞うご期待。そして次の5日は藤枝の蓮生寺。その名の通り熊谷次郎直実(蓮生房)ゆかりのお寺。こちらでは勿論「敦盛」を演奏します。どちらもいつもの相方 大浦典子さんとのデュオでやらせて頂きます。お近くの方是非お問い合わせくださいませ。

4日清水 龍華寺 問い合わせ konita.seiji@shizuoka.ac.jp 19時開演

5日藤枝 蓮生寺 問い合わせ nishino@.thn.ne.jp 14時開演

この二つの演奏会は静岡大学の小二田誠二先生の企画なんですが、ここ数年小二田先生には大変にお世話になっていて、昨年は同じく静岡県の焼津にて演奏の機会を頂きました。

やっと生まれ故郷で演奏会を開く事が出来、本当に嬉しいです。私はこれまで静岡では、市役所に頼まれてロビーコンサートをやった位で、しっかりとした演奏会はほとんどやっていませんでした。それは今思えば、どこか私自身が過去と距離を置いていたせいかもしれません。私の父母は本当に穏やかで、父の怒った顔は見たことが無いし、母は料理と裁縫が得意で、小さな家ながら豊かな子供時代を過ごすことが出来ましたが、そんな両親も既に亡くなり実家も処分してしまいました。もう私の帰る所は静岡には無い事もあり、静岡に行く機会もあまりなかったのです。しかし年齢を重ね、そろそろ脱東京というキーワードも自分の中に出て来ましたので、そろそろ帰るべき所に帰って行く時期なのかもしれません。今回は同級生たちも数人来てくれるようですので、その再会も楽しみです。

まっさらな無垢な心に帰って行くような生き方をしたいものです。そしてそんな心で琵琶に相対して行きたいのです。

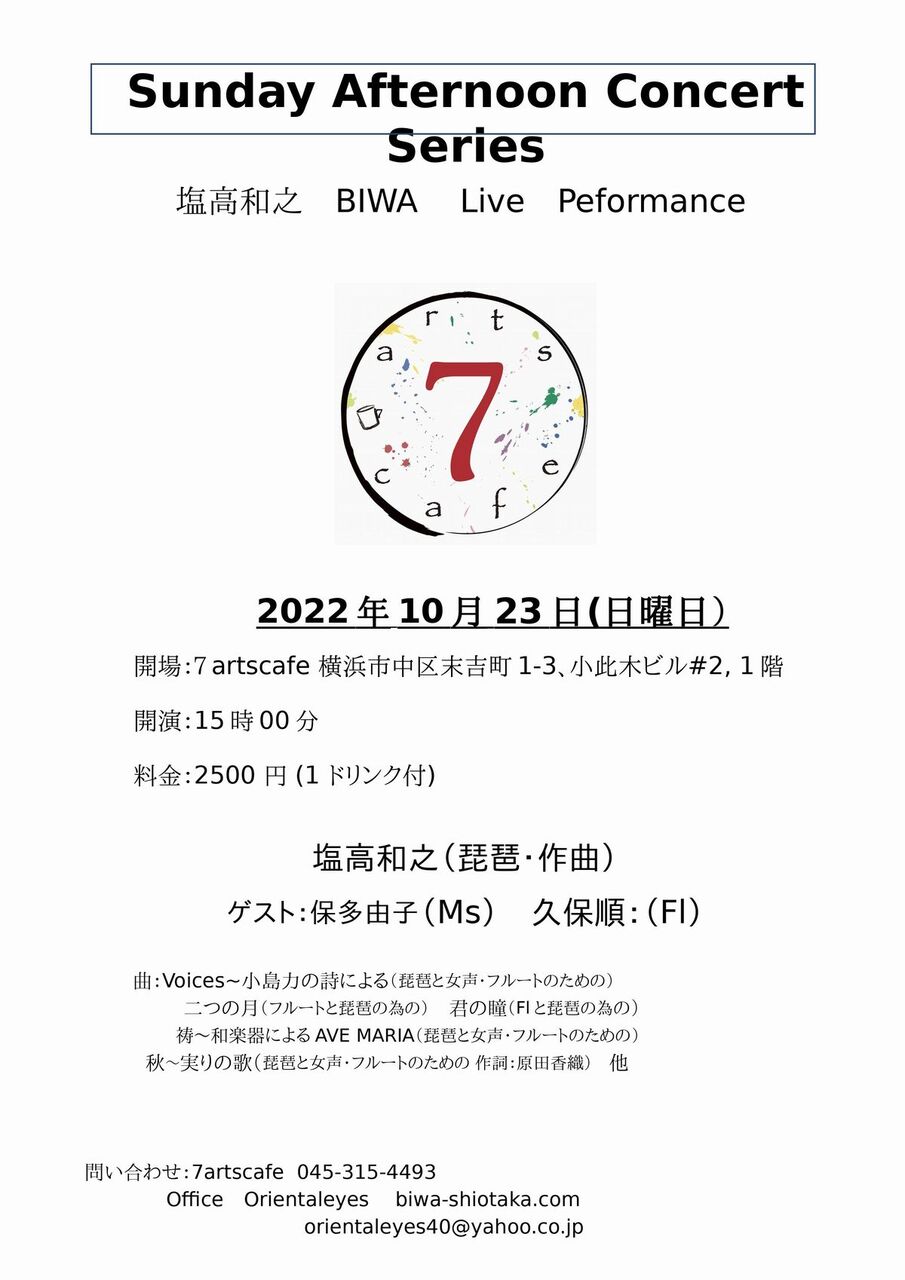

先日横浜の7arts cafeにてライブをやってきました。今回は3回目となるのですが、いつもとはまたお客様が変わって、面白い方々が集まりました。

演奏の方は、メゾソプラノの保多由子先生、フルートの久保順さんを迎え、バリエーションのあるプログラムでやりました。正直な所、ちょっとリハーサル不足かなという部分も無きにしも非ずでしたが、最後の「Voices」は再演という事もあり、なかなか良い感じで出来ましたし、今後に向けて色々と得るところが沢山ありました。

7 arts cafeの「7 arts」とは、7つの伝統芸術(建築、ダンス、映画、文学、音楽、絵画、彫刻)を意味します。

オーナーのジョセフ・アマトさんとは、かれこれ20年近く前からのお付き合いで、最初は2003年に彼が立ち上げた福岡現代邦楽フェスティバルでした。3人の作曲家が、琵琶の入った合奏曲を書いて、私はそれらの曲を初演するという面白い企画で、眼龍義治氏、高橋久美子氏、内山有希夫氏の新作合奏曲を、筝の深海さとみ、クリストファー遥盟、栗林秀明、望月太左衛の各先生方と一緒に弾きました。その他アマトさんの筝独奏の新作も発表され、華やかで楽しい会でした。その後アマトさんとは横浜インターナショナルスクールでのワークショップ等、色々と声を掛けて頂ききました。

箱根のギャラリー「やまぼうし」にてアマトさん主催のワークショップ時

彼は作曲家であり、また正派音楽院にて勉強した筝の名取でもあるので、日本音楽にも大変造詣が深く、横浜インターナショナルスクールではICJCという団体を内部に作り、日本音楽を生徒達に教えるプロジェクトを展開していた人物です。そんな彼が始めたスペースなので、7 arts cafe には常に国籍もジャンルも関係無く幅広い人が集まってくるのです。また一昨年より

JCPMという団体を立ち上げ、日本文化を世界に発信する活動をしていて、この 7arts cafeはその活動スペースでもあるのです。

今回来てくれたお客様は、皆さんアメリカ在住歴のある方々が集まってくれたこともあって、凄いシンクロが起きました。フルートの久保順さんとアマトさんは同じ大学の出身ですし、お客様やスタッフが皆アメリカで何かしらの縁を持っていたとこが判明。聴きに来てくれた私の生徒H君の友人に筝を教えていたのなんとアマトさんだったりして、もうあちこちで制御できない程のシンクロ空間が出現し、店中盛り上がって、アメリカンイングリッシュで溢れてました。ここは普段から英語ベースで営業している事もあり、スタッフもアマトさんも英語の方が俄然饒舌になるので、今回はかなりの熱気に包まれたライブとなりました。7 arts cafeではこれ迄もこうした事が良くありましたが、今回は凄かった!!。

8月のSPレコードコンサートにて photo 新藤義久

私のライブではこういうシンクロは時々起こるのですが、こうして私のライブで色んな縁がつながって行くというのは実に嬉しいんです。私は琵琶で活動を始めた時、多くの方に助けてもらいましたので、活動とは縁を繋ぐ事だとつくづく思っています。駆け出しの私に声を掛けて助けてもらった記憶がしっかりと残っています。40代はじめの頃、邦楽ジャーナルのインタビュー記事にもそんな事を言いました。

演奏会で音楽を聴いてもらうという事は、その場に人が集うという事ですし、一人でCDを聴いているのとは違い、同じ空間で聴いたもの、感じたものを人と共有するのが、演奏会というものと思っているので、私は教室で習ったものを上手にやるような事は絶対しません。作曲家が創った曲でも、あくまで私が解釈した形で演奏し、常にアーティストとして自分の世界を聴いてもらうようにしています。勿論解釈する以上は、その背景となるものをしっかりと勉強する事もアーティストとして必須な事だと思っています。目の前のお上手を披露したり、根拠の無い表層の思い付き、思い入れで演奏したりするような感性では、エネルギーが低すぎてリスナーに共感も感動も湧き上がりません。

2008年高野山常喜院演奏会にて

私は琵琶を手にしてから多くの縁に恵まれ、育まれてきました。琵琶を手にする前と後では、では比べる事が出来ない程に多くの人と出逢い、様々な機会を与えられ、そしてやっと自分想い描く世界に手をかける所まで辿り着く事が出来ました。琵琶がもたらし繋ぐ縁に生かされてここまでやって来たという想いは、常に私の中に溢れています。これ迄こうしてやって来れたのも、多くの縁に包まれているからなのです。

縁は円でもあると私は思っています。琵琶を教える時には、技よりも先ず呼吸を円運動として感じてもらう事から始めるのですが、それは自分の中だけでなく、共演者ともリスナーとも同じ円で同期し、つながって行く事でもあり

ます。円でつながり、そこから縁が広がって行くのは嬉しいし楽しいものです。これからもそんな円でつながり、縁の広がる演奏会をやって行きたいですね。

急に寒くなりましたね。私はお陰様で色々と演奏会もやらせてもらっていますが、世界情勢も予断を許さない感じになって、今後がちょっと心配なこの頃です。

そんな中でも私はのんびりマイペースでやっているのですが、やっと世の中解禁状態になって来たこともあり、コロナ禍ではなかなか話す機会の無かった方々と、この所会う機会が増えました。先日は私の楽曲配信をやってくれているFEIレコードのTさんと本当に久しぶりに呑み会に繰り出しましたし、語りの古屋さんやメゾの保多先生、FLの吉田君、スタジオのKさん、能楽師の津村先生、その他友人知人達とゆっくり話をしています。忙しい忙しいと言いながら、こういう時間は結構作れるものです。それに皆どこかで顔つき合わせて話をしたいという欲求が募っているのでしょうね。

戯曲公演「良寛」にて 能楽師の津村禮次郎先生、パフォーマーの中村明日香さんと

結局私はずっと音楽で語りあう事をしてきたのだと、最近よく思います。私が書く曲は、主役と伴奏に別れているような曲はほとんどありません。どの曲も、そこに関わる演者で、その場でないと成立しないものを創り上げるように、あえて余白を多く取り入れています。再現性よりも、その場でいかようにも変化して行くリアルな空間を創り出せるように作曲していますので、一緒に演奏するメンバーとは正に語りあいながら音楽を創っているという訳です。独奏曲でも、楽器と会話している感じが常にありますので、こちらの頭が固くなって、楽器をコントロールしようなどと思うと上手く行きません、その時々の楽器の調子、私の調子で一緒に音楽を創って行く位に思っていいると豊かな演奏になります。

また聴いてくれている方々や会場(特に響き)とのコミュニケーションは何よりも大事ですね。これによって間の取り方も変わればテンポも弾き方も変わってきます。もう少し言うと、スタッフにどんな方がいるのかもでも随分と違いますね。音楽も人間も自分を取り巻く人やものとの関係性の中で成り立つもの。いつも良い語りあいをしたいものです。

アゼルバイジャンバクー音楽院ガラ・ガラエフホールでのセミナーにて

いつも思う事ですが、言葉は危うい。そう思えて仕方がないのです。こうしてブログを書いていながら無責任ではあるのですが、ブログやメールなどは手書きの手紙と違い、字に現れる書き手の心持ちも感じられないし、行間に漂う心情も見えて来ないのです。手書きの手紙は、相手の書いた字を見ているだけで、こちらの想像力が掻き立てられて想いが募ってきます。つまり情報量が多いのです。会話にしても、言葉をツールとしながら、実は会話の中核をなすものは、言葉以外のもの~会話している時の顔の表情、身体の動きなど~ではないでしょうか。目つきひとつで「楽しい」「嬉しい」という言葉を発しながら全く逆の事を訴える事も出来ますし、言葉を尽くして喋っても結局伝わらないという事も多々あります。

音楽家はそんな言葉にならない想いや感情、風景等を音で表現するのが仕事。譜面に書いてあることだけを上手になぞったところで音楽にはなりません。歌も、歌詞を歌う事で、そこに描かれた大きな世界を聴かせるのが歌であって、字面の表面を技巧を凝らし、コブシ回して喜んでいるようなものは、表現ではなく単なる技でしかないのです。そんな風に表面の技巧を振り回わすと、かえっていやらしさや、俗な自己顕示欲が見えてくるものです。どんな演奏でも、その先の豊かな世界が聴こえてくるどうか、その辺りが大きなポイントですね。邦楽は今どうでしょうか。

2009年ウズベキスタンの首都タシケントにあるイルホム劇場にて、アルチョム・キム率いる

オムニバスアンサンブルのメンバーとリハーサル中

言葉を媒介としなくとも、面と向かっていればコミュニケーションはしっかり取れるものです。上記の写真は、一番上がアゼルバイジャンのバクー音楽大学でのセミナーでの様子。そしてすぐ上のものはウズベキスタンのイルホム劇場で、拙作「まろばし」を現地のオムニバスアンサンブルの方々と上演すべく、リーダーで作曲家・指揮者のアルチョム・キムさんと私とメンバーで入念なリハーサルをやっている時の写真です。現地はロシア語標準なので、英語とロシア語、そして通訳の方に少し日本語にもしてもらってやりました。言葉があまり通じなくても、面と向かって対峙して、且つそこに音があると、すんなり話は進むものです。語りあうには、巧みな言葉遣いも美声も要りません。逆にそういうものはマイナスな事も多いかと思います。

さて、今度の日曜日23日は横浜日ノ出町の7arts cafeにて、3回目のライブがあります。今回は先日初演し好評を得た「Voices」の能管パートをフルートに変えての再演です。フルートは久保順さん。そしてメゾソプラノはこの所おなじみの保多由子先生。ハイレベルのメンバーです。午後3時の開演となっていますので、是非是非お越しくださいませ。幅広いプログラムで演奏します。

この3人でしか実現しない世界、そして語りあいも是非お聴きくださいませ。

2019年人形町楽琵会にて、久保順さん、ジョウシュウ・ジポーリン君と

ゆっくりと語りあえる社会でありたいですね。そしてじっくりと語りあって音楽を創って行きたいのです。