今年はあまりクリスマスムードが感じられませんが、それでも街は年末で何だかわさわさしてますね。私はお陰様で年末いっぱい迄色々と声をかけて頂き、忙しく日々を送せてもらってます。今年最後の大きな舞台は、25日のカメリアホール銀河鉄道の公演です。楽しみにしています。

こうしてお仕事を頂き、自分の演奏会もやって飛び回っているのは本当にありがたい事ですが、音楽の仕事は好きな事だけに、自分の周りにあるものが全てになってしまって、いつしか見えるものも見えなくなってしまいがちです。私はより良い創造をして行く為にも、時々何も予定を入れない休日を作るようにしています。音楽家としての日常から離れ何もしない時間は、私にとってはとても必要で、大きな公演などが控えていない時期を狙って、ゆったり出来る無計画な日を時々設けてます。

琵琶樂人倶楽部SPレコードコンサートにて、蓄音機の名器クレデンザをバックに解説中 photo 新藤義久

私は邦楽家がまだHPを持っていない時代から、HPをプロのデザイナーさんに作ってもらい、一早く公開して、SNSも(現在は色々と現状を考え全て撤退してしまいましたが)かなり早い段階から参入していました。ネット配信に関しても初期の段階から世界に向けて発信し、アルバム11枚、曲は50曲程既に発表しています。さぞIT系にも強そうな感じですが、そうではないんです。全てこれからの時代を見越して、その道の専門家の意見を聞き、アドバイスに従って作ってもらったり、協力してもらってやって来ただけで、視野は確かに次世代に向けていても、私自身は結構なアナログ派なのです。先日はのんびり休日を2日間とりました。この所頭をクリアにすべき案件も色々とあったので、良いタイミングでした。

幻の名器JUDO-J7とセット全景(CDプレイヤー:ラックスマンD-500、

フォノアンプ:ラックスマンE-03、

レコードプレイヤー:DENON DP-1200、SP:ARCAM:DELTA2 、

カートリッジ ortofon MC20s)

そんな休日には、先ず朝からオーディオアンプに灯を入れます(真空管マニアはスイッチを入れる事を灯を入れると言うのです)。もうCDの存在も無くなってきているこの時代に、真空管アンプとは驚かれますが、こういう時代に逆行したかのようなアナログ世界に浸る時間が一番の癒しなのです。

アンプを温めている間に、先ずは濃い目のコーヒーを淹れて、その日聴きたいレコードやCDを選びます。以前はレコードプレイヤーにMICROを使っていたのですが事情で手放してから、ここ10年程デンオン(デノンではない)を回してます。クラシックはCDの方が良い感じですが、ジャズはやっぱりLPが良いですね。音の生々しさが違います。

今回はギターが聴きたかったので、パット・マルティーノ、ジムホール、ジェシ・ヴァン・ルーラー、ジョン・マクラフリンのそれぞれのライブ盤のCDを聴きましたが、どれも本当に素晴らしい作品でした。こんな演奏は今では生演奏で聴くことが出来ません。現代のジャズは進化したというより、消化されて別のものになって行った様な気がしています。これもジャズという音楽が元々持っていた資質であり、運命なのでしょう。でも若き日に心酔していたものからは、なかなか抜けられませんな。

楽器部屋の様子。左端に写っているのは、時々遊んでもらっている47年製Epiphone Broadway

ある程度聴いて身体に染み渡ってきたら、今度はジャズをバックに、革靴の手入れを一通りして、ついでに革ジャケットにもラナパーを塗りたくり、時計のガワやブレスレットを掃除して、いつも使っている各種ノミを研ぎ(ついでに包丁も)ました。

それから手紙を出すところがいくつかありましたので、万年筆のインクを足して、オリジナルの便せん(左画像)を前にして、コーヒーを飲みながらあれこれと文面を考えて、時にうつらうつらしながらのんびり一日を過ごしました。私は、生活ぶりは大雑把なくせに、妙に身近なものをこまめに手入れしていると落ち着くという変な所があるのです。

それから手紙を出すところがいくつかありましたので、万年筆のインクを足して、オリジナルの便せん(左画像)を前にして、コーヒーを飲みながらあれこれと文面を考えて、時にうつらうつらしながらのんびり一日を過ごしました。私は、生活ぶりは大雑把なくせに、妙に身近なものをこまめに手入れしていると落ち着くという変な所があるのです。

いずれにしても現代人の生活とは逆行するようなアナログぶりですが、多分こんな事をしながら脳を休めているんでしょう。24時間琵琶に浸っていると、知らない内に、そこからの逃避衝動が高まってくるのでしょうか。私は決して綺麗好きでキチンとしている性格ではないので、仕事の事を考えないでいるには、こんな感じで過ごす時間が私には合っているのだと思います。デジタルネイチャー等と言われる昨今ですが、なかなか私は頭の中が進化出来ていません。

現代はすべてが合理性を求めるあまり、かえって窮屈な感じが伴います。世の中に弾力というものがどんどん無くなって行くような気がしてなりません。ポリコレも過剰にのさばっていて、何も言えなくなっていますし、自由というものが人間の勝手で、その根本をないがしろにされ、履違えたイデオロギーになっている気がしてならないのです。ネットや技術で、色んなものが便利になり、今迄知らされていなかった事も明らかになりました。しかし部分的にはとても良くなっていても、人間社会の現状は如何でしょうか。心は豊かになったでしょうか。

箱根岡田美術館 尾形光琳作 菊図屏風前にて

時代に沿って生きて、活動を展開したりすることはとても大事なので、常に次の時代に眼差しを向ける姿勢は音楽家にとって必須の感性だと思います。しかし過去の素晴らしいものを忘れ去ってしまったら、目の前の時流に乗るだけで、今度その次の時代を創り出す事は出来ないと思っています。古典に学ぶのも正にそこです。古典に固執せず、古典を貴び、そして学び、その中から次世代へのヒントを掴み、次の時代へと視線を向ける。これがアーティストなのではないでしょうか。古典=権威と履違え、寄りかかっていては次の時代は見えて来ません。少なくとも私はそう思っています。

次世代を見渡す大きな視野と柔軟な感性がこれからはますます問われて行くと感じています。未だにマスクを外せない日本人は、これから大丈夫でしょうか。四六時中スマホを覗いてLineやtwitterに振り回されて一日が過ぎて行くような日々を少し休んで、PCのスイッチを切って、本来の自分の時間を取り戻さないと、時代の奴隷になってしまいます。

私はこんな休息の時間を取りながら、また新たな作品を創って、舞台に向かいます。

早12月となり、もう冬の景色になりましたね。先日出雲に行ってきましたが、ちょっと寒かったです。今回は手始めに出雲市の書店「句読点」にて、安田登先生とイベントをやって、その後大田・雲南の小学校での演奏でした。どちらも絵に書いたような山々に囲まれた素晴らしい景色の中に在る学校で、子供たちの無垢な笑顔が本当に素晴らしかった。私ももっと余計なものを振り払って、素直に生きたいなと思わず思いました。良い体験でした。

出雲大社と出雲市の書店「句読点」にて安田登先生と

毎年12月になると街にはクリスマスソングが流れるのですが、私は20代の最初の頃に銀座なんかのナイトクラブでバンドマンをやっていましたので、年末は毎日のようにジャズアレンジしたクリスマスソングを弾かされてました。バブル全盛の当時、焼酎の吉四六が10万円になるようなとんでもない馬鹿げた高い店に、にやけた顔で毎夜やってくるおじさん達を見ていて「こういうオヤジにはならんぞ」という想いを一番感じたのも年末のこの時期でした。

今年はお陰様で年末までは日々忙しくさせてもらっていまして、下記の「銀河鉄道の夜」の公演が25日クリスマスにあります。大体琵琶はイメージが鎮魂なので、世の中おめでたい時期にはお声がかからないものですが、今年は少し盛り上がりそうです。

私は、時々やたらと眠る事があるのですが、先月は近年なく睡眠欲求に駆られ、異常な程寝てました。毎日9時間~10時間は床に入っていて、どうにも眠りたくてしょうがなかったです。何か憑りついているかのように、横になるとすぐに寝てしまい延々と寝ていました。何か体や精神にストレスがかかっていたのでしょう。きっと私は寝る事で自分を浄化しているのだと思います。今ではすっかり6~7時間睡眠に戻ってます。

そして私は相変わらず何だか訳の分からない夢を毎晩見ます。怖い夢や悲しい夢は見ないのですが、とにかく全く説明のつかないストーリーの夢ばかり見ます。登場人物は知り合いが多いのですが、何故その人が登場したのか判らない。突然遠い昔の知り合いが出てくることもよくあります。

そしてここ数年時々、明け方の半眠りの時に妄想とも夢ともつかない夢が出現してきました。少しづつ回数も増えてきているのですが、自分の願望とするところに、全く関係ないストーリーが入り込み、交じりあい、摩訶不思議な混沌世界が現れます。これは毎回楽しみなんですが、見ようと思って見れるものでないので、そんな日に当たると実に気分が良いです。

考えてみれば、夜は目をつむっているのに、夢はリアルな映像のように見る事が出来る。やはり、普段の生活に於いて人間は五感に囚われ過ぎて、本来の感覚の奥底が解っていないのかもしれません。「観の目強く、見の目弱く」といった宮本武蔵は、何か気づいていたんでしょうね。

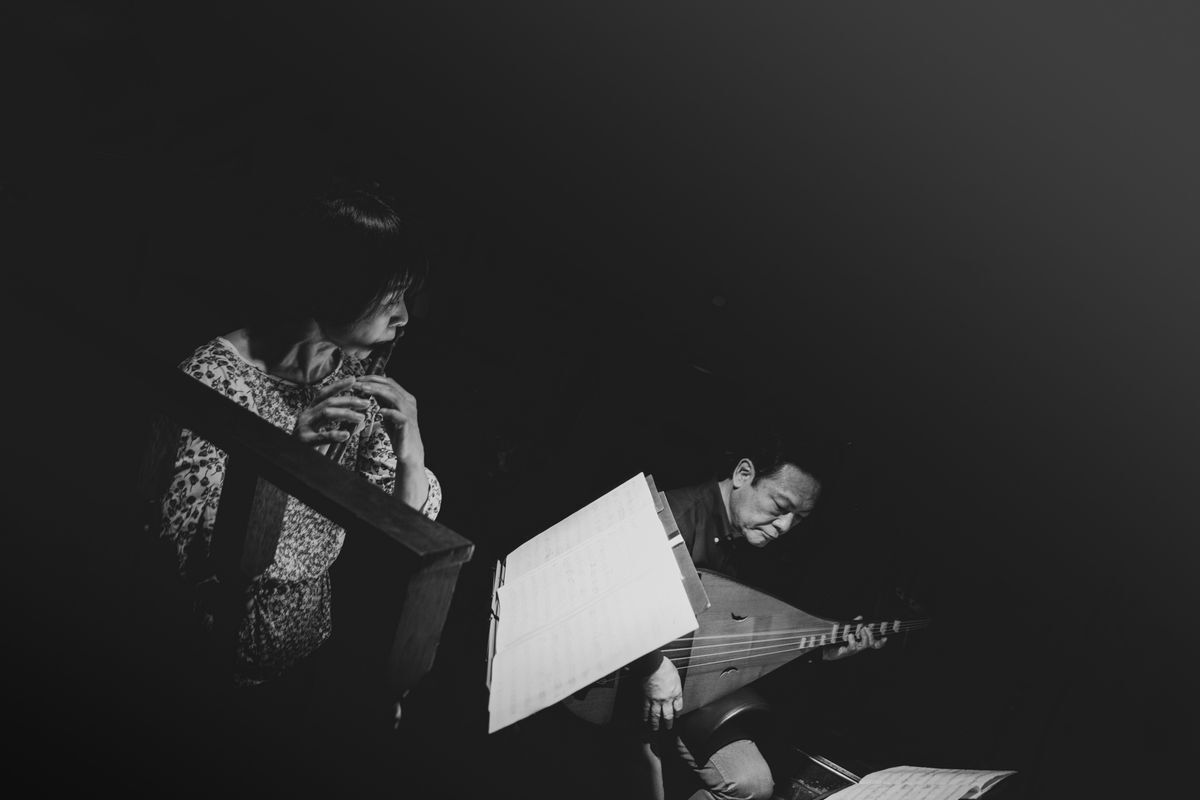

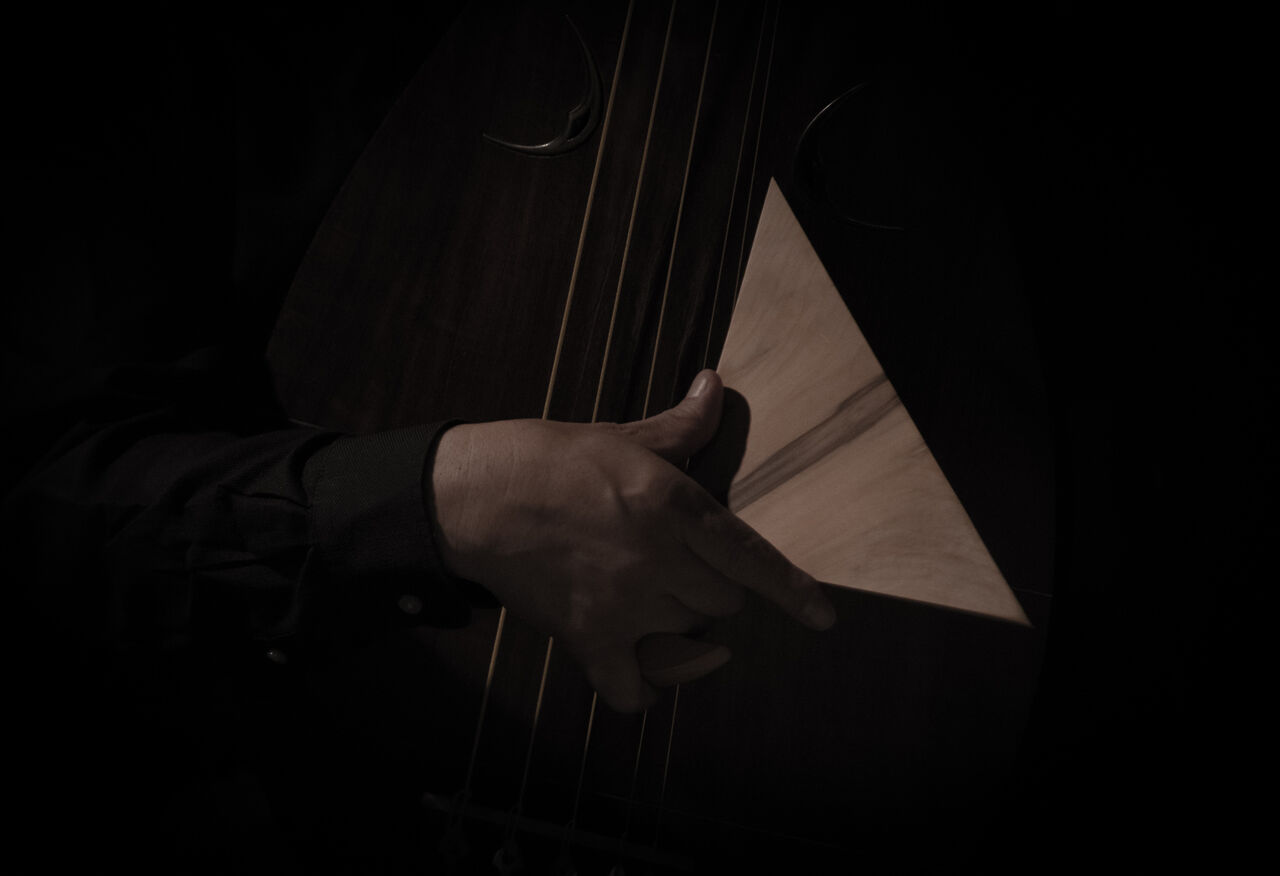

photo 新藤義久

photo 新藤義久

また夢の中の物語には時間の概念が無いようで、年齢というものがほとんど消えています。若くもなく年寄りでもなく、ただ自分がそこに居るのです。表層では思い出せない記憶や、前世(?)から受け継がれた記憶もあるかもしれません。そういうものが夢という一種の仮想空間では、何の制約もストレスも無いので自由に出てくるのでしょう。

想い出は想い出すのではなく「想い出る」のであって、ふと出てくるものです。夢の中では「想い出る」そのきっかけが、蓄積された記憶のどこかに引っかかり、引き出され、そこからストーリーが展開して行くのかもしれません。覚醒時には、知らない内に現実の社会のルールや常識に引きずられているので、実は感じる事が出来る範囲も狭くなっているのだと思います。それが睡眠中には解放されて、遠い記憶や、いつもは隠れている想いが自由に出てくるのでしょうね。

キッドアイラックアートホールにて 灰野敬二 田中黎山各氏と

キッドアイラックアートホールにて 灰野敬二 田中黎山各氏と私は音楽に接している時も、心が夢のような別次元の世界に飛んで行って、夢の中を飛び歩いているので、私の音楽の本質は、時間軸を乗り越えて行くような所にあると認識しています。

私が思う良い音楽は、時間や年代、時代というものを感じさせないものばかりです。逆に特定の時代のヒットソングのような音楽はあまり魅力を感じません。目の前の生活が見えるものや、喜怒哀楽をぶつけるような音楽はどうにも肌に合いません。良い声は好きなのですが、歌詞は勿論の事、歌い手の心が浅い表層の感情や自己顕示欲のようなものに囚われていると、聴いていられないですね。琵琶歌も全く同じです。

実は最近弾き語りの曲も作ってみようと思っています。勿論従来の琵琶歌とは全く違うものです。ちょっと前に知人から「ジミヘンの歌のような感じ」という言葉を聴いて、ちょっとピンと来るものがありました。ジミヘンはあの爆発するようなギターが何と言ってもその中心ですが、歌もその音楽にばっちりはまっていて、声もとっても良い感じ。こんなスタイルなら私にもぴったりだし、歌手の歌とは違う何かを引き出せるかもしれないと考えています。

また夢のお告げで何か出てくるかもしれませんね。

さて、来週14日の琵琶樂人倶楽部は年末恒例のお楽しみ企画。今年も安田登先生をメインゲストに迎え、尼理愛子さんにもお手伝いいただき、普段の琵琶樂人倶楽部ではやらない面白いプログラムを予定しています。

12月14日(水)第180回琵琶樂人倶楽部「年末恒例 お楽しみ企画」

開演 19時00分

料金 1000円

出演 塩高和之(琵琶) 尼理愛子(琵琶) スペシャルゲスト 安田登(能楽師)

演目 太平記(赤坂城の辺り)風の宴 祇園精舎 餅酒合戦 他

今回は込み合う事が予想されますので、完全予約制にさせていただきます。ご連絡くださいませ。

来年も夢の中を行き来するような素敵な舞台をやって行きたいですね。

前回は琵琶を運ぶ時のことを書きましたが、色んな方に「どんなやり方で活動しているの」とよく問われるので、今回は私の活動のやり方について書いてみます。

私は基本的に一人で動き、演奏会も一人もしくは、笛の大浦典子さんのようなリスペクト出来る音楽家とコンビを組んで演奏します。曲によってはカルテット位の編成の演奏もない訳ではありませんが、ほとんどデュオか多くてもトリオまでですね。

私は琵琶で活動を始めた25年程前からずっと、演奏する全ての曲を自分で作編曲しています。相手が洋楽器でも邦楽器でも全て私がスコアを書いて演奏してもらっています。それは都内のライブでも同じで、全曲自分で創った曲を演奏します。ですので赤字になっても必ず共演者にはこちらからギャラを払って演奏してもらいます。小さなライブの時にはあまり出せないのですが、集客数に関わらず、こちらから頼んだ以上はそれなりのギャラを払います。したがってメンバーが多いと支払いも多くなるので、大人数でやる曲は、私のような人気も集客力も無い者には実現可能な曲ではない、とも言えますね。

2019年ヴァイオリニストの田澤明子先生、フルーティストの久保順さんと、人形町楽琵会にて

何故そうするかと言えば、薩摩琵琶がとにかく特殊な楽器で、ヴァイオリンやギターのように技術があって譜面が読めれば何でも弾ける楽器ではないので、いわゆるスタジオミュージシャンのように、どんな仕事でもこなせるというものではないからです。先日は能の津村禮次郎先生と和太鼓の坂本雅幸さんと私でフリーの即興演奏をしてきたのですが、お互い何が出来るのかという事を津村先生も私も何度も一緒に舞台をやって解っているから出来るのであって、初めての人とはなかなか上手く行きません。薩摩琵琶は楽器の構造上、他の楽器と同じ目線で捉えていては、仕事はやっていけません。来年はアンサンブルの仕事がいくつか入っているのですが、正直な所心配ですね。

先日の如水会パーティーにて 能楽師の津村禮次郎先生 太鼓奏者の坂本雅幸さんと

薩摩琵琶の特徴は「サワリ」なんですが、この「サワリ」がある為に薩摩琵琶は、チューニングを変える事がとても難しいのです。細い絃は一音程度なら上げる事は出来ますが、太い絃は「サワリ」の音が変わってしまうので、チューニングを変えるとまともに音が鳴らなくなってバランスが崩れ、演奏出来なくなってしまいます。私は1・2の絃は常にD。3の絃はGかA。4・5の絃はDかE。それ以外のチューニングにはしません。また新作初演を担当する場合には、作曲家に上記のチューニングで書くように常に言って了解を得た場合のみ仕事を受ける様にしています。。

薩摩琵琶は基本的に歌の伴奏用として発達したので、歌う人の声の高さに調整をしますので、人によってチューニングはそれぞれ基音が違います。また「サワリ」を調整をするには糸口から駒(フレット)まで全て絃の当たる所を削らないと良い「サワリ」の音は出ません。つまりチューニングを変えるには、その都度フレットや糸口を全部削り直さないといけないという事です。これがなかなか理解してもらえません。また転調に関してもフレット数が少ないので、ほとんど出来ません。こういう琵琶の特性を解って作曲できる作曲家はほとんど居ませんね。

琵琶は珍しいので、習った曲が上手に弾けるようになると周りから声もかかるし、ちょっとしたお仕事もやるようになる人も居ると思いますが、なかなか世の中甘くないです。そういう仕事はアーティストとして呼ばれている訳ではなく、ただ珍しい楽器だから呼ばれているだけで、流派の弾き語り曲を並べている内は、お稽古事としか見てもらえません。

独自の世界を創って聴かせる事が出来る人をアーティストというのであって、習った事しか弾けない人はアーティストと同じ舞台には立てません。是非お稽古事のレベルから飛び出して、舞台で勝負するような若手が出てきて欲しいものです。

以下の曲は私の現代音楽ラインとは別の、シルクロードをテーマとした作品群の代表曲で、樂琵琶と篠笛の作品ですが、この曲は二胡とピパによる演奏ヴァージョンやヴァイオリンと樂琵琶バージョンもあります。

ヴァイオリンと樂琵琶バージョンはこちら

先日の静岡のお寺の公演では、高山樗牛氏のお墓のあるところでしたので、樗牛氏の代表作「滝口入道」を基に笛とデュオの曲を創り、地元静岡を拠点にして世界に飛び出して活躍している劇団SPACの女優さんに語りを入れてもらって新作の上演をしました。こういうことをやっているから、様々な場所で演奏の話が来るのです。こうやって自分の主張も入れながら要望にも応える事で、自分の音楽の幅も広がるし、プログラムのバリエーションも増えて行きます。以下の曲は元々琵琶と篠笛の曲でしたが、筝の方のアルバムに収録するために筝とフルート用に編曲したものです。

私の音楽は邦楽器を使った「日本音楽の最先端」がテーマです。上記のようなシルクロードラインの曲も作っていますが、メインは前衛作品の方です。弾き語りに関しては、要望が無い限り祇園精舎くらいしかやりません。日頃一流の歌手の歌をよく聴いているので、歌う事は私の仕事ではないと思っています。少しばかり声が出ても、歌に人生をかけて歌っている歌い手の前では、私はとても声は出せません。歌う・語るというのは片手間で出来るものではないと思っていますし、私は琵琶を手にした最初から弾く事に特化してきて、器楽こそが自分の音楽だと認識していますので、弾き語りは中世以降の琵琶の基本スタイルという認識はしていますが、私のメインスタイルにはしていません。仕事で平家の弾き語りなどをやって欲しいという事も時々あるのですが、そんな場合でも全て私が作曲した平家物語の一節を弾き語り演奏します。流派の曲は一切やりません。それがアーティストとしての私の矜持です。演奏会によってプログラムも様々ですが、どんな仕事でも自分の音楽的主張は通し、媚びるような仕事は一切しません。自分の世界を表現出来るプログラムを常に心がけています。これ迄この姿勢でやって来れたのは本当に有難い事だと思っています。今後も矜持を持ってやって行きたいです。

演奏活動の他、私はレクチャーの仕事も結構やっています。先月はこの所毎年恒例の東洋大学文学部での特別講座をやってきました。他市民講座や美術館などでも時々やります。また最近は能楽師の安田登先生によく声を掛けられて、様々な講座や企業セミナーにも行かせてもらっていますが、内容は古典文学や古典音楽の変遷、洋楽と日本音楽との比較等色々喋らせてもらってます。こうした仕事はどういう訳か琵琶で活動を始めた頃から依頼があって、色んな大学や市民講座で毎年特別講座をやらせてもらっています。自分の知識も広がりますし、勉強にもなるので、作曲をする際の思考や哲学面でも大いに役立っています。

photo 新藤義久

私は高校生の頃ジャズギタリストになろうと思って上京してきたので、ショウビジネスやエンタテイメントの世界を若き日に見てきて、とても自分が生きて行ける世界でないという事を実感していました。「音楽を売る」というのはある種壮絶なものがあると今でも思っています。だから琵琶に転向してからは、あくまで売るよりも、自分の世界を音楽で具現化する事を第一目的としています。ですからエンタメを目指している人はきっと全く違う考え方で、違う動きをするでしょう。色んな人が色んな活動を展開できるような世の中になると良いですね。

私は自分の思う道を行くのみです。

いよいよ冬ですね。若い頃はやっと革ジャンが着れるなんてワクワクしたものですが、寄る年波には勝てず、近頃は寒さが心にも体にも響きますね。

さて今回は「旅と琵琶」。私は琵琶で活動を開始してからもう随分と時が経ちました。国内では九州から東北まで(北海道だけ行った事がありません)多くの場所に導かれ、稀有な体験をかなりさせてもらいました。多分私程旅をして来た琵琶奏者は他に居ないんじゃないでしょうか。

40代はじめの頃、宮島の厳島神社社殿での演奏会にて 若い!

とにかく活動を始めた最初の頃は毎月のように旅に次ぐ旅という具合で、なかなか充実の音楽人生を送らせて頂きました。あの頃から移動に関しては苦労していましたが、未だに毎回気を遣いますね。私は基本的に国内でしたら九州でも新幹線で行きますし、島根など新幹線の通っていない所にも、在来線を乗り継いでのんびり移動します。前の日や演奏後もホテルを取らないと時間的に難しいので、現地の人には敬遠されがちですが、そういう条件が整はない限り地方公演には行きません。

30代の頃、某邦楽雑誌の編集長に「琵琶で呼ばれるのではなく、塩高で呼ばれるようになれ」と言われましたが、こんな面倒な条件でもこいつを呼びたいと思わせる位にならないと、とても琵琶奏者を生業には出来ません。

海外も中央アジア、ヨーロッパ、カリブ海周辺等にも行かせてもらいましたが、何せ私の琵琶は巨大ですし、各航空会社で琵琶を飛行機に持ち込んだ前例があまりないので大変なのです。スカンジナビア航空などでは、前例がないので認められないとのお達しをもらってしまいました。ストックホルム大学の先生の推薦文で何とかなったのですが、とにかく琵琶を飛行機に持ち込むのは揉め事の種なのです。飛行機に乗せる時には全て席を二席取ってもらってます。プチプチの緩衝材に巻いて貨物室に入れてしまうという方も居るようですが、私には考えられません。勿論国内線でも飛行機を使う時には二席用意してもらってます。逆に二席分の予算が先方に無い場合は、お仕事自体をお断りする事も多いです。

時にはスケジュールの関係で分解型琵琶を宅急便で送る事もありますが、分解型を使うのは、あくまで弾き語り中心の会の時のみですね。また分解型はキャリーケースではなく「箱」ですので、ゴロゴロ持ち運ぶことはほとんどできません。宅急便で送っても大丈夫なように、写真のようなProtexという精密機械を運ぶような特殊な大きく重く頑丈なケースを使うので、演奏会場に直接送り、そこで演奏したらまたばらして宅急便で送るという形で使っています。以前も島根県益田市のグラントワの公演で、ホールにこれを送り演奏したことがあります。これだと安心して送る事が出来ますが、現地で持ち運ぶには車がないと動けませんので、これはこれでまた厄介なのです。

高々この程度のものを運ぶのに、何をそんなに手間をかけるのか、なかなか判らないでしょうね。実は少し後に飛行機で移動する仕事が2つほど来ているのですが、どうなることやら。宅急便で送って現地でレンタカーを借りればよいでしょうなんて言う人も居るのですが、地方在住の方に「私は車の運転をした事が無い」と言うとこれまた本当にびっくりされます。

私の琵琶と標準サイズの琵琶比較

私の琵琶と標準サイズの琵琶比較

標準サイズの琵琶で弾き語りをするだけだったら、こんな苦労も無いでしょう。私の生徒には常にギターと琵琶を両方担いで、どこにでも行く若者もいますし、標準サイズの分解型なら、一般的なキャリーケースの中に納まって、どこにでも持って行けます。弾き語り専門の方なら全く心配も無いしストレスも無いです。しかし私の場合は器楽曲が演奏の中心ですし、標準サイズの楽器では、器楽曲は自分の思う表現が出来ないので、いつも大型を持って行きます。弾き語り系の仕事の時には中型を持って行くこともありますが大体大型が多いですね。また弾き語り系の仕事の場合、色んな事情で分解型も時に使いますが、プログラムに器楽がある時には、分解型ではとてもこなせません。全然物足りないのです。だからここまで移動に苦労する訳です。あくまで表現者として、演奏する音楽には微塵も妥協はしないので、活動を始めた25年程前から、ヨーロッパだろうがアジアだろうが国内だろうが、あの巨大な大型琵琶を持って行くのです。琵琶=弾き語りだと思っている人には関係ない話です。

昔ピンクフロイドというバンドが世界ツアーをやる時に、あまりの機材の多さに、移動が大変で公演をやるのが難しいという話を聞きましたが、自分が思う事をやりたいのなら、そのリスクも引き受けるようでないと活動はやれませんね。それは単に運搬云々という事だけでなく、活動全般に渡ります。自分でオリジナルな音楽を創りアーティスト活動をするには、経済的な面は勿論、習った曲を並べて「演奏会」なんてメンタルをしていたら全く生業としてはやっていけません。

いつも書いていますが、軍国時代に成立した薩摩琵琶の曲を、私が演奏する訳には行きません。アーティストとしての質を疑われれしまいます。私は自分の作品を演奏して、日々の糧を得ている訳で、納得のいかない他のものを演奏したのでは、私の評価にも関わります。ま

た弾き語りはその中のスタイルのごくごく特殊な一部でしかないので、ヨーロッパでも中央アジアでも流派の弾き語り曲は一切やりませんでした。先日の静岡の公演でもメインは現代曲。弾き語りもやりましたが、勿論それもオリジナル作品です。

上手を披露するのはお稽古事、アーティストは独自の世界観を表現するもの。この違いが判らずに勘違いしている邦楽人琵琶人は多いですね。

近江楽堂にて 尺八:田中黎山 Per:灰野敬二 各氏と

お陰様でどんな舞台でも自分の作品を演奏させて頂いているので有難い事ですが、とにかくオリジナルな世界を具現化するには、私の場合標準サイズの琵琶ではどうにもならないのです。これからもあの巨大な琵琶を担いで旅をする事になると思います。

以前から私の演奏会では、従来の「月に叢雲花に風」なんて唸るのを琵琶だと思っている方には、かなり違和感を与えていました。1stCDを出した時にも、全編現代音楽作品でしたので、芸術系の方には熱狂的に支持されましたが、弾き語りの流派の曲が古典だと思い込んでいる人には、全く訳が分からなかったようです。

「媚びない、群れない、寄りかからない」というモットーは琵琶を手にした最初から変わりません。お陰様で、自分の作曲作品を演奏して、こうして生かされて頂いているので有難い事ですが、とにかく自分の表現をしない限りは、活動そのものが成り立ちませんので琵琶自体も私の表現が出来る大きなものを使うのです。

以前石田琵琶店に行った時に、とあるお客さんが訪ねてきて「琵琶が重いので、小さい琵琶を作って欲しい」と言っていましたが、その時親父さんは「あれが重いようじゃ、もう琵琶をやめろ」と言い放っていたのを覚えています。さすがに親父さん気骨がありますな。自分の楽器は自分の体と同じ。自分の音楽をやりたかったら、どこまでも責任を負うのは基本ですね。

先日の皆既月食見たでしょうか。何とも不思議で、且つ惹きつけられる風情でした。前回観たのが2018年でしたから久しぶりでしたね。それにしてもなぜ人は月の姿に心が騒ぐのでしょう。もの想いに浸ったり、楽しくなったり、何とも惹かれてしまいます。私は作曲する時のイメージに月や風が必ず出て来てしまうのですが、それは人間の力の及ぶところでないものに対する畏敬や憧れが強いのでしょうね。それに月の姿やそよぐ風、自然全般に生命感を感じているからなのかもしれません。時々月蝕みたいなものに出逢うと、日々や人生を色々と振り返り考えるきっかけになりますね。

photo 新藤義久

琵琶樂人倶楽部16周年の「琵琶と洋楽器の新たな世界」も、お陰様で賑々しく終わり、今はちょっとばかりのんびりしています。まだ腰の痛みも引いていませんでしたので、家でゴロゴロしている最中です。来週からは舞踊の会と朗読の会、そして能楽師の津村先生との大学関連のイベント、安田登先生との図書館でのレクチャー等々続いています。

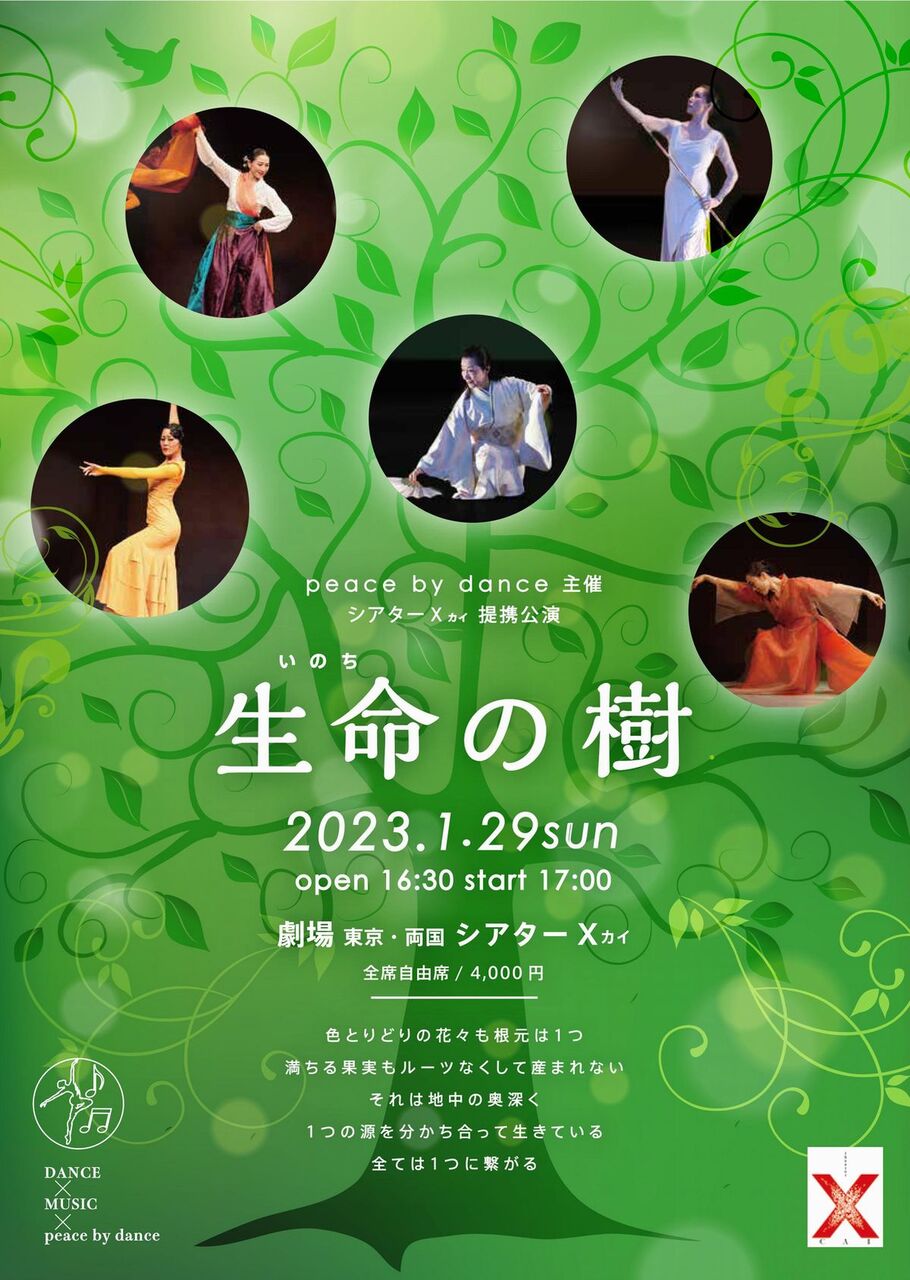

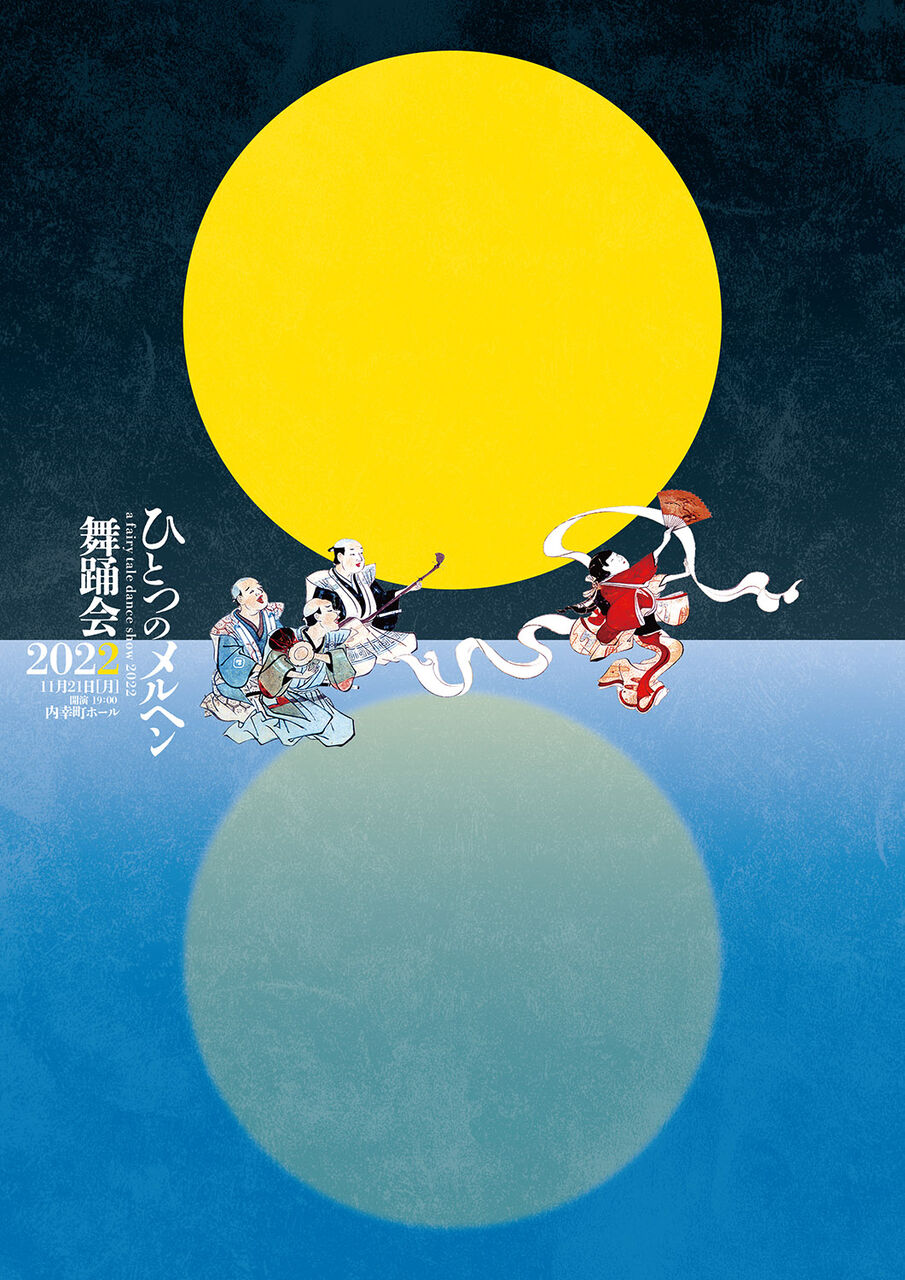

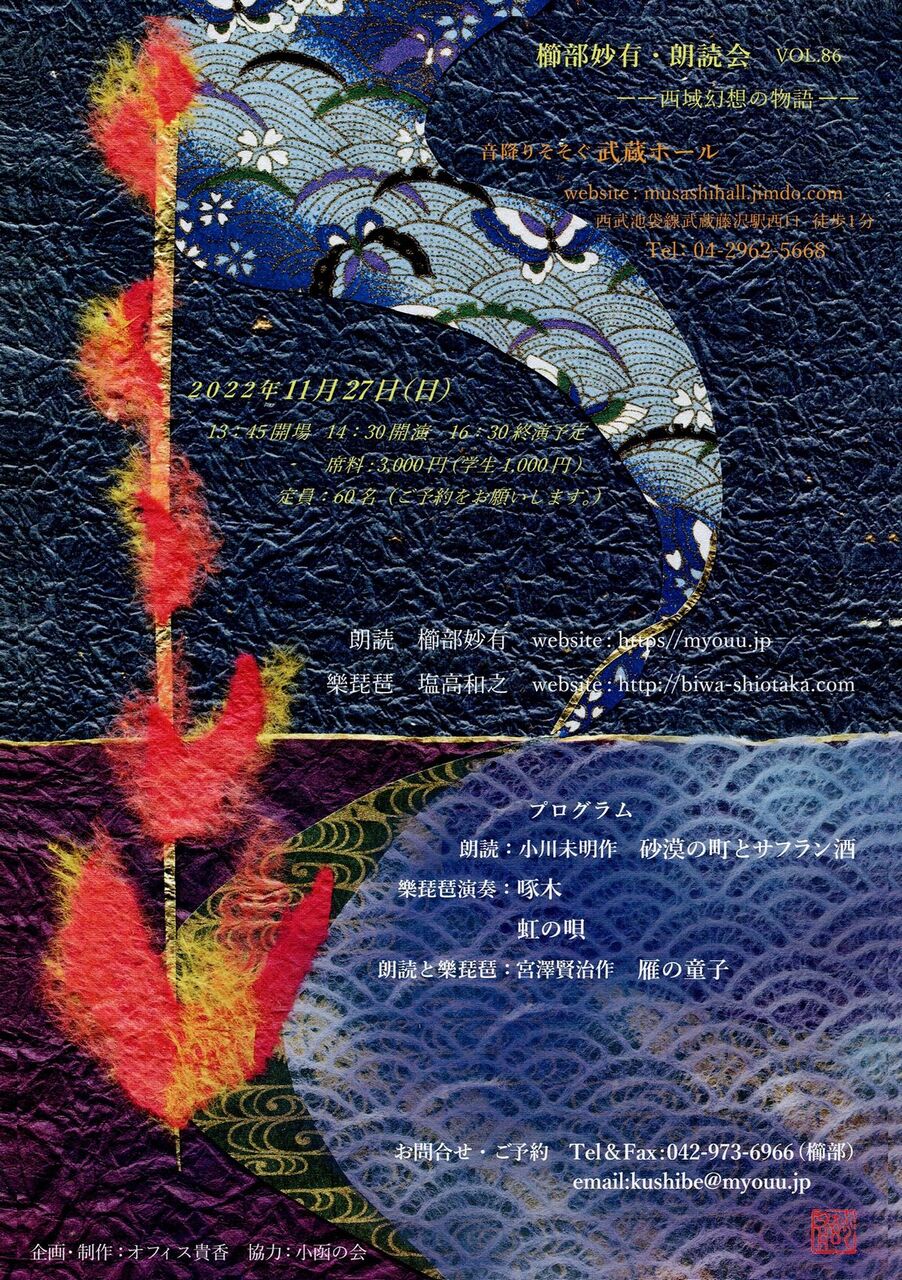

一つのメルヘン舞踊会(内幸町ホール)櫛部妙有朗読会(武蔵ホール)

来年年明けにはシアターXにて、日舞の花柳面先生、韓国舞踊のぺ・ジヨン先生との15分位の作品を発表するのですが、その際に拙作の琵琶独奏曲「彷徨ふ月」を使う事になり、細かな直しなどしてました。この曲はヴァイオリンといつもやっている「二つの月」のモチーフを取り出して独奏曲にしたもので、幻想的な感じがとても気に入っているのですが、静かで地味という事もあり、なかなか上演の機会が無かったので、この曲と日韓の舞踊が出逢い作品になることは願ったり叶ったりなんです。「彷徨ふ月」もやっと彷徨うことなく居場所が与えられそうです。

来年年明けにはシアターXにて、日舞の花柳面先生、韓国舞踊のぺ・ジヨン先生との15分位の作品を発表するのですが、その際に拙作の琵琶独奏曲「彷徨ふ月」を使う事になり、細かな直しなどしてました。この曲はヴァイオリンといつもやっている「二つの月」のモチーフを取り出して独奏曲にしたもので、幻想的な感じがとても気に入っているのですが、静かで地味という事もあり、なかなか上演の機会が無かったので、この曲と日韓の舞踊が出逢い作品になることは願ったり叶ったりなんです。「彷徨ふ月」もやっと彷徨うことなく居場所が与えられそうです。

外はもう冬の感じになってきましたね。何だかあまりに時のうつろいが早く、驚くばかりなのですが、日本も世界も先行きが見えない時代に入り、自分もそれなりの年齢になってくると、心の中もさだまりませんね。自分の中の変化と世の変化にギャップがあるという事なのでしょうね。今迄も30歳前後の頃は、行く道が見えずあたふたしていました。また40代半ばの頃は、作品も出来上がって来て、海外公演に出始めたにも拘らず、いつもどこかに焦りがあり、結果声は出なくなるは、体調は崩すはで落ち着きませんでした。自分にまだ自信が持てず、のんびり構えるという事が出来なかったのでしょう。

笛の大浦典子さんと Photo 新藤義久

お陰様で、やっとこの頃は自分の納得する作品も具現化して来て、演奏スタイルも含め、自分の表現したい世界を見据える事が出来てきたので、以前のような音楽的な迷いや気負いは無くなりました。私は元々太陽族というよりも月族の人で、若い頃はそれでも太陽が照り輝く下で飛び回って行く感じでしたが、そんな時代から、今はゆったりと自分のペースで活動して行く、いわば月の時代へと確実に移行しているのは確かですね。やっと本来の姿に戻ってきたのかもしれません。これから更に充実した作品を創り出すためにも、本来の自分らしさを取り戻し、生活そのものを変化させるべき時だと感じています。今は、その岐路に立っているように思います。逆に言えば、これ迄よくまあこんな綱渡りみたいな暮らしを、この年まで続けて来たなと感心するばかりです。「彷徨ふ」とは我人生の事ですな。

藤枝の山のコテージから月を見る

この秋はまた新たな曲を創ろうと持っています。やはり今回も月明かりの下に佇む人の姿が、イメージとして出てきています。ちょっとピエロリュネール的な感じでしょうか。この雰囲気は以前からなかなか具現化する事が出来なかったのですが、静寂の内側にたぎる生命の躍動みたいなものがで表現できると嬉しいです。業火の中に生きながら、一方で清浄で淀みの無い世界を求める、人間の中に溢れ出るものを描きたいですね。

それから手紙を出すところがいくつかありましたので、万年筆のインクを足して、オリジナルの便せん(左画像)を前にして、コーヒーを飲みながらあれこれと文面を考えて、時にうつらうつらしながらのんびり一日を過ごしました。私は、生活ぶりは大雑把なくせに、妙に身近なものをこまめに手入れしていると落ち着くという変な所があるのです。

それから手紙を出すところがいくつかありましたので、万年筆のインクを足して、オリジナルの便せん(左画像)を前にして、コーヒーを飲みながらあれこれと文面を考えて、時にうつらうつらしながらのんびり一日を過ごしました。私は、生活ぶりは大雑把なくせに、妙に身近なものをこまめに手入れしていると落ち着くという変な所があるのです。

来年年明けにはシアターXにて、日舞の花柳面先生、韓国舞踊のぺ・ジヨン先生との15分位の作品を発表するのですが、その際に拙作の琵琶独奏曲「彷徨ふ月」を使う事になり、細かな直しなどしてました。この曲はヴァイオリンといつもやっている「二つの月」のモチーフを取り出して独奏曲にしたもので、幻想的な感じがとても気に入っているのですが、静かで地味という事もあり、なかなか上演の機会が無かったので、この曲と日韓の舞踊が出逢い作品になることは願ったり叶ったりなんです。「彷徨ふ月」もやっと彷徨うことなく居場所が与えられそうです。

来年年明けにはシアターXにて、日舞の花柳面先生、韓国舞踊のぺ・ジヨン先生との15分位の作品を発表するのですが、その際に拙作の琵琶独奏曲「彷徨ふ月」を使う事になり、細かな直しなどしてました。この曲はヴァイオリンといつもやっている「二つの月」のモチーフを取り出して独奏曲にしたもので、幻想的な感じがとても気に入っているのですが、静かで地味という事もあり、なかなか上演の機会が無かったので、この曲と日韓の舞踊が出逢い作品になることは願ったり叶ったりなんです。「彷徨ふ月」もやっと彷徨うことなく居場所が与えられそうです。