ジェフ・ベックが亡くなりました。この所の世の中の急激な変化を見ていて、歴史のページは少しづつめくられてきていると感じていましたが、何だか一気にめくられたような気分です。

エレクトリックギターで、歌の無いインストのジャンルを創り上げたのはジェフ・ベックです。それまでロックギターのインストでこれほどにハイレベルな楽曲と演奏はありませんでした。ショウビジネスの中にありながらも、売れる売れないという所でしか成り立たなかったロックを、そんな部分から切り離し音楽作品として成立させた功績はあまりにも大きいと私は思っています。

音楽が歌から離れ器楽が成立するという事は、その音楽がかなりの洗練を経たという事です。もう少し言うと、優れた音楽家が登場する事だけではなく、それによってリスナーの感性が刺激され、更に深い所まで導かれて行ってはじめて器楽はジャンルとして成立するのです。エレクトリックギターでそれを成し遂げたのがジェフ・ベックだったと私は思っていますし、それはエレクトリックギターの革命だとも感じています。

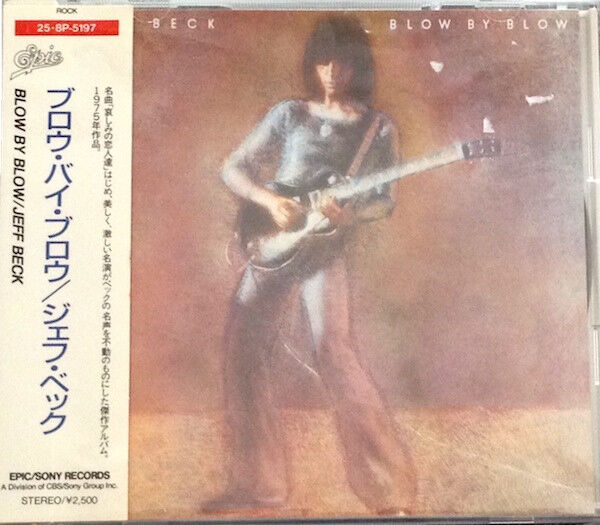

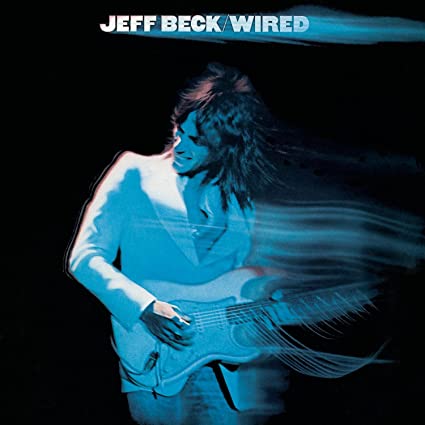

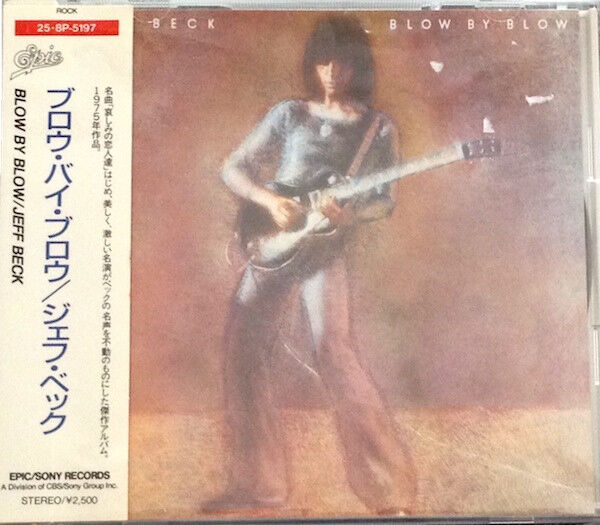

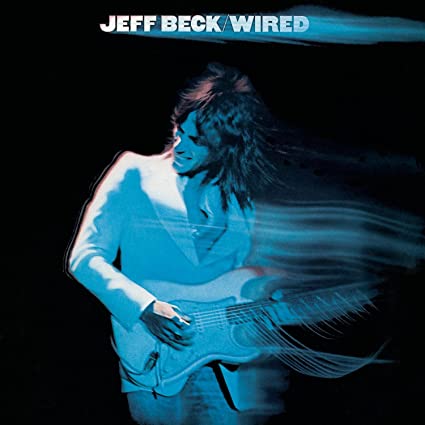

ジャズギターはナチュラルトーンで演奏するので、フレージングは豊かですが、音は伸びず、細やかなニュアンスやロングトーンのコントロールは全く出来ません。そこが魅力でありながらも、サックスなどを聴くにつけその圧倒的な表現力に対し、もどかしいものを感じずにはいられませんでした。パット・マルティーノのように、そこを逆手にとって独自のスタイルを創り上げる人も居ましたが、ディストーションが登場してから、自在に音を伸ばしコントロールする事が出来るようになって、その表現力は大きく変わって行きました。60年代はジミヘン、クラプトンがそれを主導し、楽曲としてはキング・クリムゾンなんかが、歌中心ではない器楽的でロックの範疇を越えた音楽作品を創り出して行き、その流れがジェフ・ベックの75年リリースの名作「Blow by Blow」、翌76年の「Wired」へと繋がって行くのです。この二枚はエレクトリックギターの可能性というだけでなく、新時代を開いた名作として、今でも超えるものが無い程に完成度が高い作品です。

高校生の頃、ジャズばかり聞いていた私ですが、この2枚のLPはショウビジネスのロックとは違い新鮮な魅力を持って、私の中に沁み込んでいきました。ジャズやロックではない新しいギターミュージックのような感じで聴いていたのだと思います。大声出して盛り上がるだけ(何かに似てる??)のロックとは全く違い、音楽作品としての完成度がとても高く、余すことなくエレクトリックギターの魅力を見せつけてくれたのです。またその音色を聴く度に様々な表情を感じられるという事も知りました。何しろエレクトリックギターをこんなに表情豊かに、そして細やかに歌わせることが出来るという事に驚きました。

私はこんな風に楽器としての魅力のあるギターミュージックをずっと聴いてきたので、琵琶でもインストに拘るのです。弦楽器奏者なら、楽器を弾いてリスナーを納得させる演奏をするのが当たり前であり、歌を歌うのであれば歌手というべきだと今でも思っています。ギターだろうが琵琶だろうが楽器の音色で世界を表現できない者は弦楽器奏者ではない。それを教えてくれたのがジェフ・ベックの2枚のLPだったのです。

最初に琵琶を手にした頃から「こんなにいい音が出る弦楽器を抱えていながら、何故弾き語りしかやらないんだろう」と思っていましたが、琵琶をただの伴奏にしか使わないなんて、そんなもったいない事は私には出来ませんね。何処までも琵琶の音色で表現し尽くすのが琵琶奏者として当たり前だと私は思っています。まあ歌を入れるんならやはりジミヘンみたいなに、先ずは楽器を存分に弾いた上で入れたいですね。

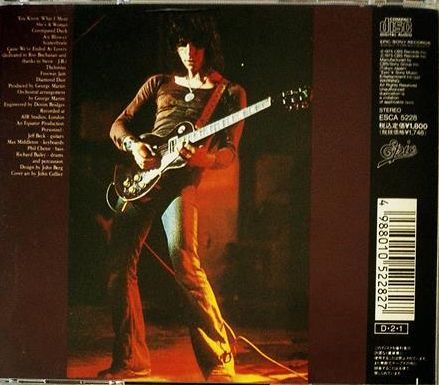

「Blow by Blow」裏ジャケットと 拙作「Orientaleyes」裏ジャケット

もう20年もたってしまいましたが、私は1stCD「Orientaleyes」のジャケ裏を、「Blow by Blow」のジャケ裏と同じ構図にして欲しいとデザイナーさんに駄々をこねまして、結局こんな感じに創ってもらいました。もうビョーキですね。曲も全てインストで、もちろん全てオリジナルで、琵琶の「Blow by Blow」として創りました。私の琵琶という楽器に対する答えと想いが詰まった輝かしい1stCDとして、今でもお気に入りのCDです。

2010年高野山常喜院独演会にて

私は、ジェフ・ベックやパット・マルティーノのような「己の道を歩んでいる」存在にとても惹かれます。それは孤高と表現するべきなのかもしれませんが、自分の中ではそのまま宮本武蔵なんかにも通じています。今そんな姿をしている琵琶人は、残念ですが見かけません。琵琶の演奏よりも歌にご執心で、声が出てるか、コブシが回っているかどうかなんてところで競っている事が私には全く理

解できません。歌よりも先ずはまともに琵琶を弾いて欲しいですね。

結局私という音楽家を育ててくれたのは、ベックやマルティーノ、パコ・デ・ルシア、ヴァンヘイレン、ラルフ・タウナー、ジミヘン等々こうしたギタリスト達だったのです。只管己の道を突き進んで行くその姿に自分の姿を重ねるように生きて来ました。いつものスローガン「ぶれない、群れない、寄りかからない」はこんなギタリスト達の姿を見て、心に刻んでいった言葉なのです。だから私も彼らの上っ面を真似するのではなく、あくまで自分の道を進むにはどうしたらいいだろうと逡巡を繰り返しながら、琵琶に辿り着いたという訳です。

ジェフ・ベックの素晴らしい音楽を聴くことが出来、また大きな示唆も頂き、本当に幸せでした。安らかに。

正月も抜け、リハーサルやら打ち合わせなどいつものように走り出しました。先日の琵琶樂人倶楽部も良い感じの幕開けとなって、ゲストの石田克佳さんとまったりトークを繰り広げて来ました。

photo 新藤義久

photo 新藤義久

そして次の日曜日は朗読の櫛部妙有さんと国木田独歩の「たき火」を成城のアトリエ第Q芸術(home | atelierq (seijoatelierq.com)にて上演してきます。youtubeにも出すようなので、ご興味のある方是非観てやってください。櫛部さんは相変わらずの安定感ですが、何より表面の技が見えないのが素晴らしいですね。これみよがしの「表現」が丸見えな語り手が多い中、一見淡々とした語りの中に、実に豊かな世界が広がり、聴き終わった頃には、リスナーはその世界にしっかり誘われてしまう。これが出来る人はそうそう居ませんね。以前櫛部さんと一緒にやった「耳なし芳一」では、終演の時間が、ちょうど日が暮れて暗くなって行く時間だった事もあり、お客さんが終わってから現実に戻ることが出来ず、なかなか場から離れられないという事もありました。

邦楽に限った事ではないですが、日本では「上手」という事に囚われて、「お見事」が優先になってしまう例が多いと思います。音楽を聴かせる前に技を聴かせるようなものに、深みが出てるとは到底私は思えません。何をやるにも、先ずは「何故それをやるのか」「どんな世界を創り上げたいのか」「自分がその演目をやる意味は何か」という問いかけが自分の中にないと、ただ習ったものだから、面白いというだけでやっていては、リスナーからも「面白い」「楽しい」という感想以上のものは出て来ません。

photo 新藤義久

私は自分で主宰している時は常に自分で作曲したものを弾いているので、上記の問いかけは常に根底にありますが、自分以外の方の主催の時には、ちょっと自分の世界と違っていても、それは幅の一つと思ってこれまでやっていました。しかしこれからは自分の世界とリンクするのが厳しいものに関しては、少しづつ御遠慮させてもらおうと思っています。今まで散々色々やって来て、もう自分の世界に特化して行く時が来ているような気がしているのです。技を聴かせる「芸事」とは、やはり一線を画して行かないと振り回されるだけなので、視野が狭くならないように気を付けながら、自分の世界を追求しようと思っています。技よりも発想やセンスをこそ聴いて頂きたいし、また音楽そのものを聴いていただきたいのです。演芸は観客で観ているのは好きなんですが、私は演芸の演者には成れませんね。

2014年ICJC主催レクチャーコンサート 箱根やまぼうし ジョセフ・アマトさんと共に

来週は、20年来の付き合いのあるジョセフ・アマトさん(作曲家・筝奏者・プロデューサー)と沖縄に行ってきます。アマトさんとは、2003年の福岡現代邦楽フェスティバルで初めて御一緒させてもらって、それ以来横浜インターナショナルスクールICJCの企画でも何度も仕事をさせてもらい、昨年からは7 arts cafeでのライブ等、大変お世話になっています。今回は教育プログラムなので学校公演が主なのですが、沖縄は初めてという事もあり、世の中が変化してきているこの時代に、新たな場所を与えられた感じがしてワクワクしています。

今は世の中が大きく変わろうとしている時代。世に疎い私でもその変化のもの凄いスピードはひしひしと感じています。音楽もネット配信によって、いきなり世界が舞台になってきました。私は割と早い時期からネット配信を始めたので、もうCDという媒体を売るという事は、2018年の8thCD「沙羅双樹Ⅲ」で区切りをつけました。今は、自分の作品を発表するという事は「世界の人が聴いているんだ」という感覚で作曲も演奏もしています。これからの世の変化について行けるかどうかは判りませんが、小さな世界に囚われやすいドメスティック感覚の強い日本人は、一度身に着けた感覚を修正する事が難しいとよく言われます。だから自分がこうして少しづつでも時代と共に感覚・感性を広げて行く事は良い事だと思っています。

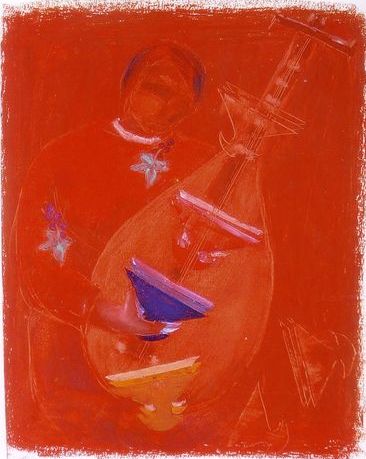

以前ライブの時に、お客様に書いてもらった絵

今年も動き出してきました。これからの様々な願望もありますが、長い事琵琶を弾いていて思うのは、どれだけ自分自身になり切れるか、という事。今後の活動はそこにかかっているように思います。

今年も無事に新年が空けました。こうして音楽家として生きて行ける事に深い感謝を持って、今年もやっていきたいと思っています。

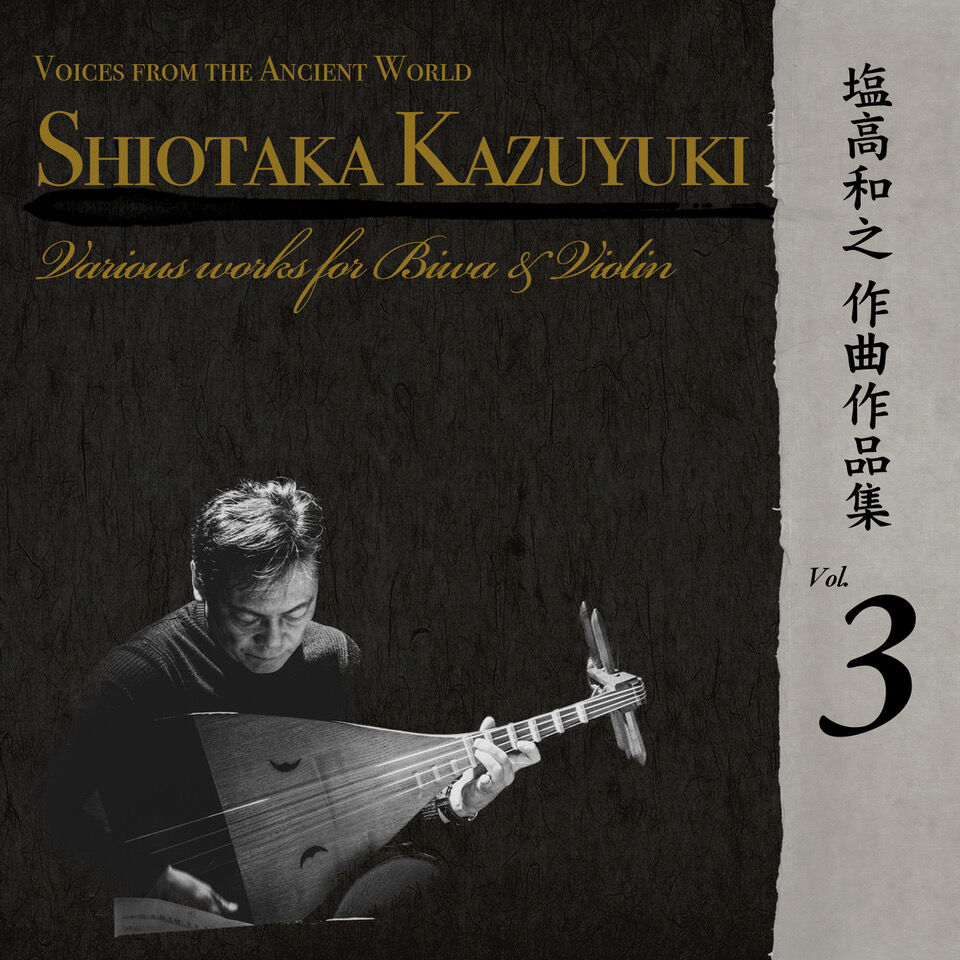

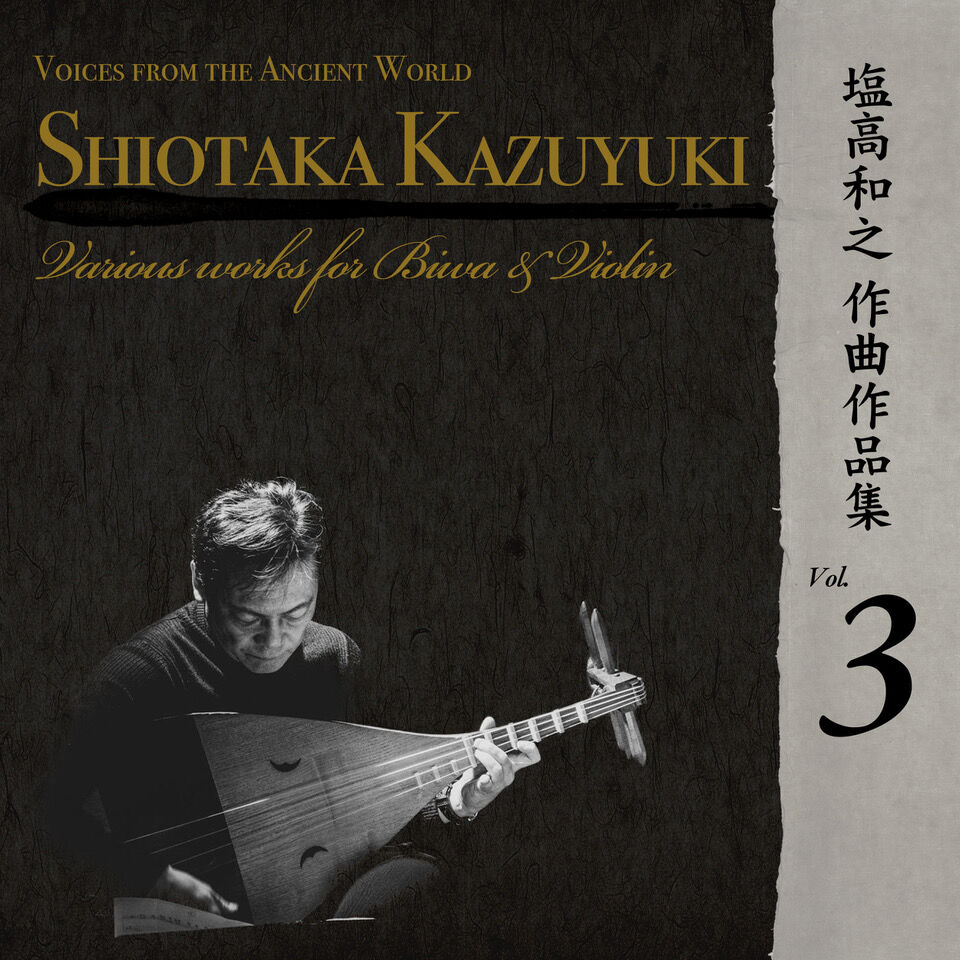

昨年も有難い事に本当に様々な舞台に立たせて頂きました。また11枚目となるアルバム「塩高和之作曲作品集Vol.3 Voices from the Ancirnt World」もリリースする事が出来ました。今年も是非もう一枚出したいですね。

今年は、今月半ばに初めての沖縄での公演が控えています。 学校公演と演奏会のカップリングなのですが、初沖縄という事もあって楽しみにしています。8月には能楽師の津村禮次郎先生とヨーロッパツアーも計画されていて、フランス~スペイン~デンマークと半月程回ってきます。こちらも今から楽しみで仕方ありません。

まだコロナの影響もあるかと思いますが、演奏会などはほぼ通常に戻ってきていますので、更に演奏の機会も増えてくると思います。これからの世の動きは、私には予測がつきませんが、とにかく粛々と我が道を進むしかありませんね。年を追うごとに「何を考え、どこを観ているか」で人間の行動は真逆に変わって行くと感じています。目の前の事に振り回されて、行くべき道を見失わないように、「媚びない、群れない、寄りかからない」をモットーに今年もやって行きます。

photo 新藤義久

そしてこの所、特に昨年秋辺りから少しばかり、自分に変化が起きているのを感じています。私はここ10年~15年程は黒いものばかりを身に着けていて、茶色の服や靴などはほとんど身に着けませんでした。それが秋頃から、ふと茶色のものも良いなと思うようになって、茶のジャケットなどを着るようになりました。私は基本的に昔から黒や青が好きで、自分が普段持っている小物類は大体黒か青系統のものばかりなのですが、少しづつ~例えば時計のベルトのようなもの~茶系のものや明るい色のシャツ等を身に着けるようになってきているのです。何故こういう変化が我が身に来ているのかは解りません。心のどこかに変化が来ているのかもしれないし、単に年を取っただけなのかもしれません。しかし少しおしゃれをするのも楽しいですね。

少なくともここ数年のコロナ騒動で意識も変わってきたことは確かで、作品発表に関してもCDからネット配信へと発表の形を変えたし、演奏会のやり方も変わってきています。衣装も以前は圧倒的に和服が多かったのですが、最近は洋服での演奏が増えてきました。これからも活動の在り方は変わって行くだろうし、自分が作曲する曲も変わって行くような気がしていますが、この変化を楽しんで行こうと思っています。

さて今年初めの演奏は琵琶樂人倶楽部からです。

1月11日(水)第181回「薩摩琵琶四弦vs五絃」19時00分開演です。

琵琶樂人倶楽部 : 2023年1月11日(水)第181回琵琶樂人倶楽部「薩摩琵琶四絃vs五絃」 (blog.jp)

今年一年間の予定も出ています。

琵琶樂人倶楽部 : 2023年の年間スケジュール (blog.jp)

今年も1月は恒例の四絃と五絃の聴き比べの会です。正派の演奏家であり、私の総ての琵琶を作り、メンテをやってくれている琵琶製作者の石田克佳さんを迎え、演奏とトークを聴いて頂きます。演奏の聴き比べは勿論、ここでしか聞けない話も飛び出すと思いますので、是非お越しくださいませ。

今年も素晴らしい音楽が溢れ響く一年でありたいものです。今年もよろしくお願い申し上げます。

2022年の主な活動をまとめておきます。

1月22日 「伝統芸能ジャパンフェスタ」 ギャラクシティープラネタリュウムドーム

2月5日 「文藝シリーズ 中島敦の世界」 隣町珈琲

3月11日 「響き合う詩と音楽の夕べ」 ルーテルむさしの教会

3月24日 「東京都立国際高校能楽教室」 観世能楽堂

4月2日 「平家物語講座」 川口総合文化センターリリア

4月21日 「残された者たち 其の四」 原宿アコスタジオ

4月24日 「サンデーアフタヌーンコンサートシリーズ」 7arts cafe

5月3日 「猿八座旗公演」 新潟砂丘館

6月11日 「和の音 篠笛と琵琶の集い」 下北沢永正寺

6月19日 「数樂の風 平家物語の夕べ」 山口県 朴の森

6月21日 文化講演会「古典を生きる」広島女学園

7月 11thアルバム塩高和之作曲作品集ol.3「Voices from The Ancient world」リリース

7月7日 「平家の語りを聴こう」 横浜能楽堂

9月3日 「語りの会 修善寺物語」 スペースU古河

9月11日 「9.11メモリアル」 クレモニアホール

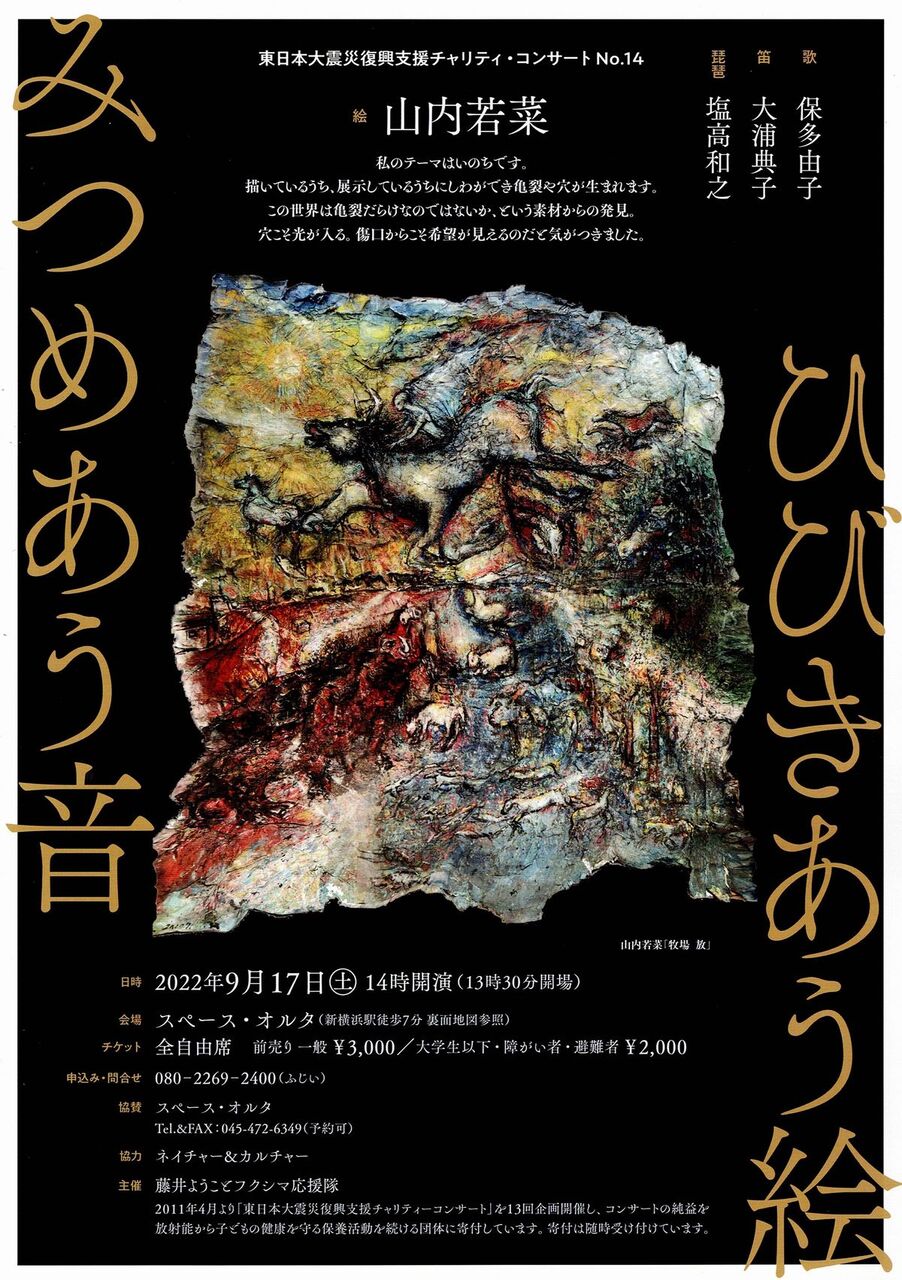

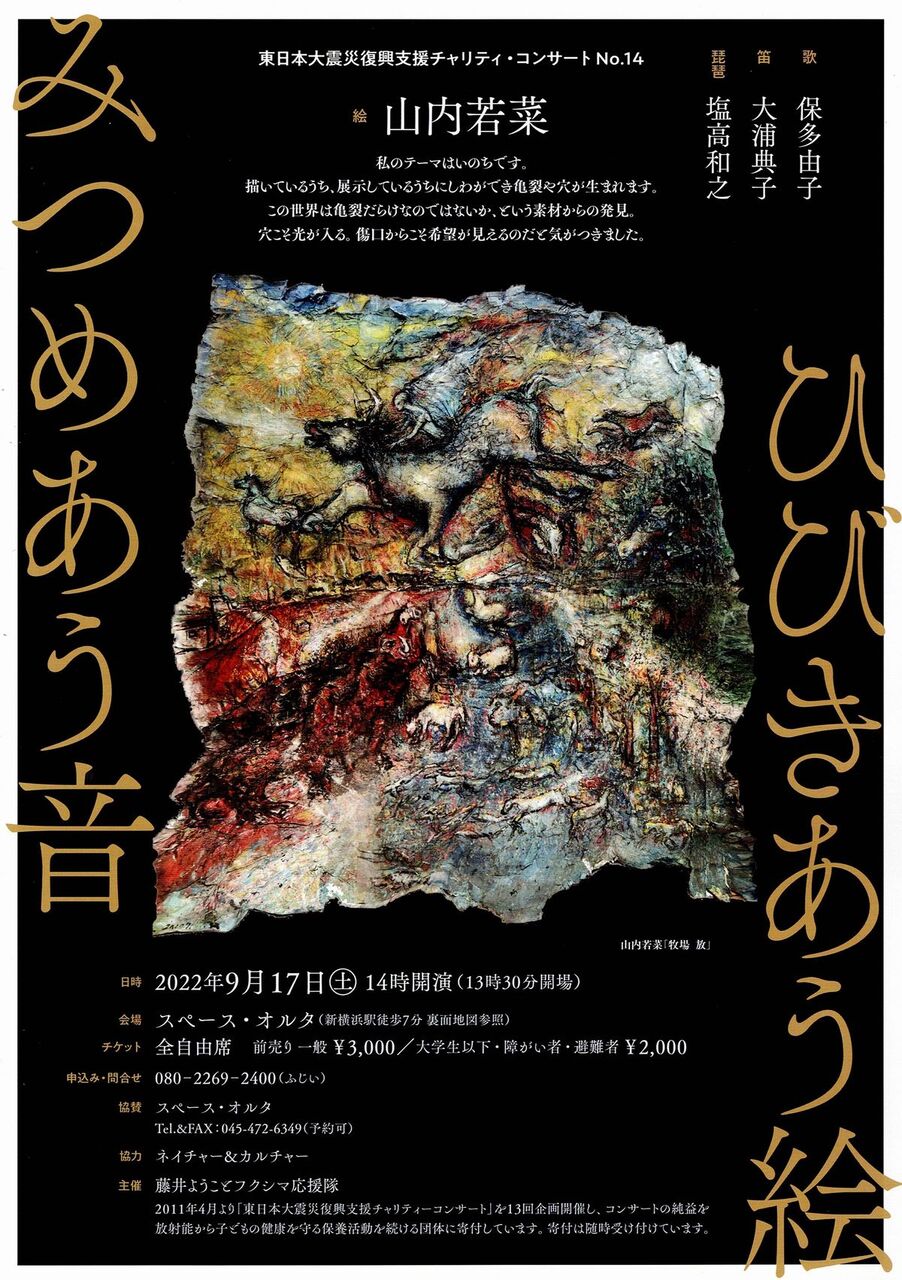

9月17日 「ひびきあう絵 みつめあう音」新横浜スペースオルタ

10月22日 東洋大学文化講座 東洋大学文学部白山キャンパス

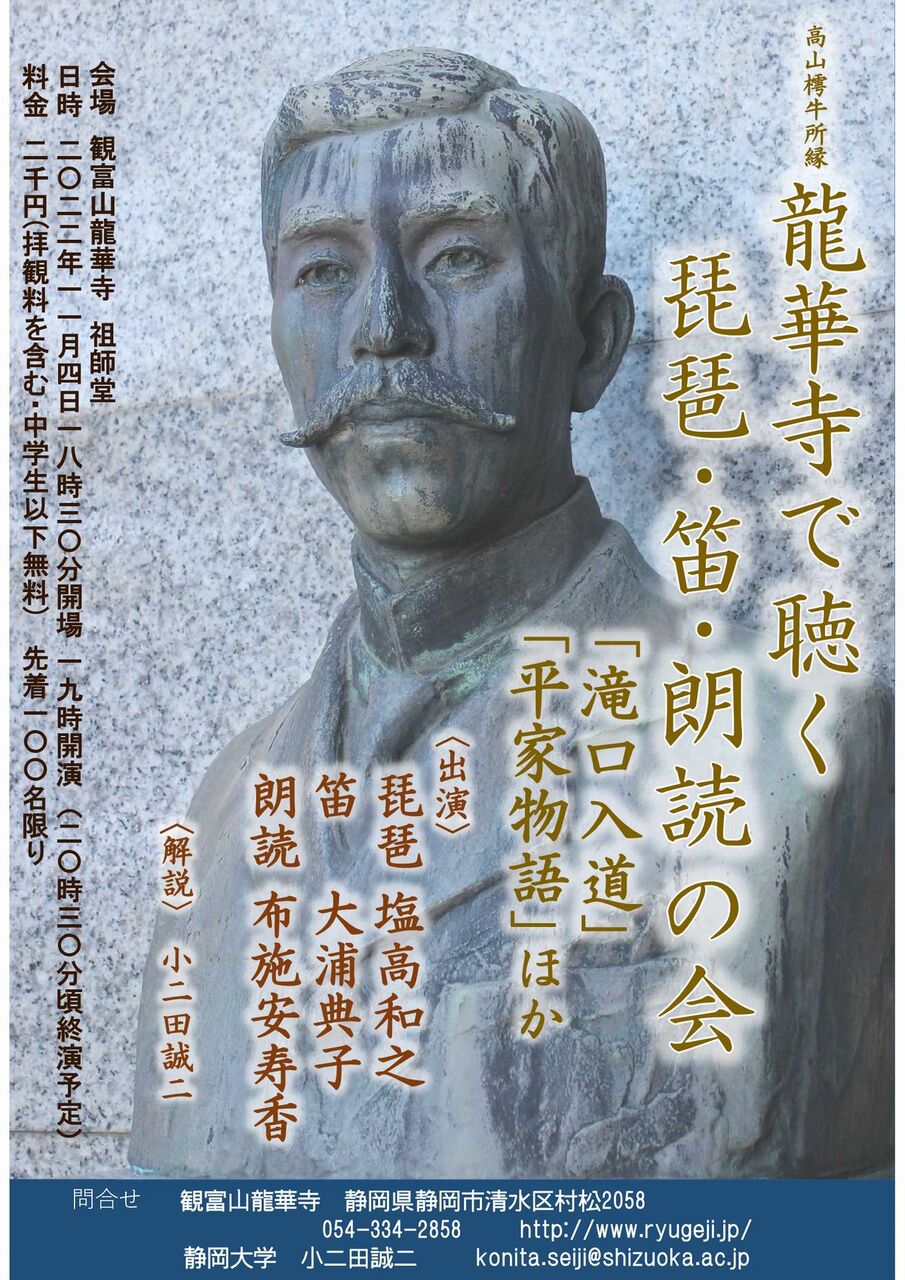

11月4日 「琵琶・笛・朗読の会」静岡県 龍華寺

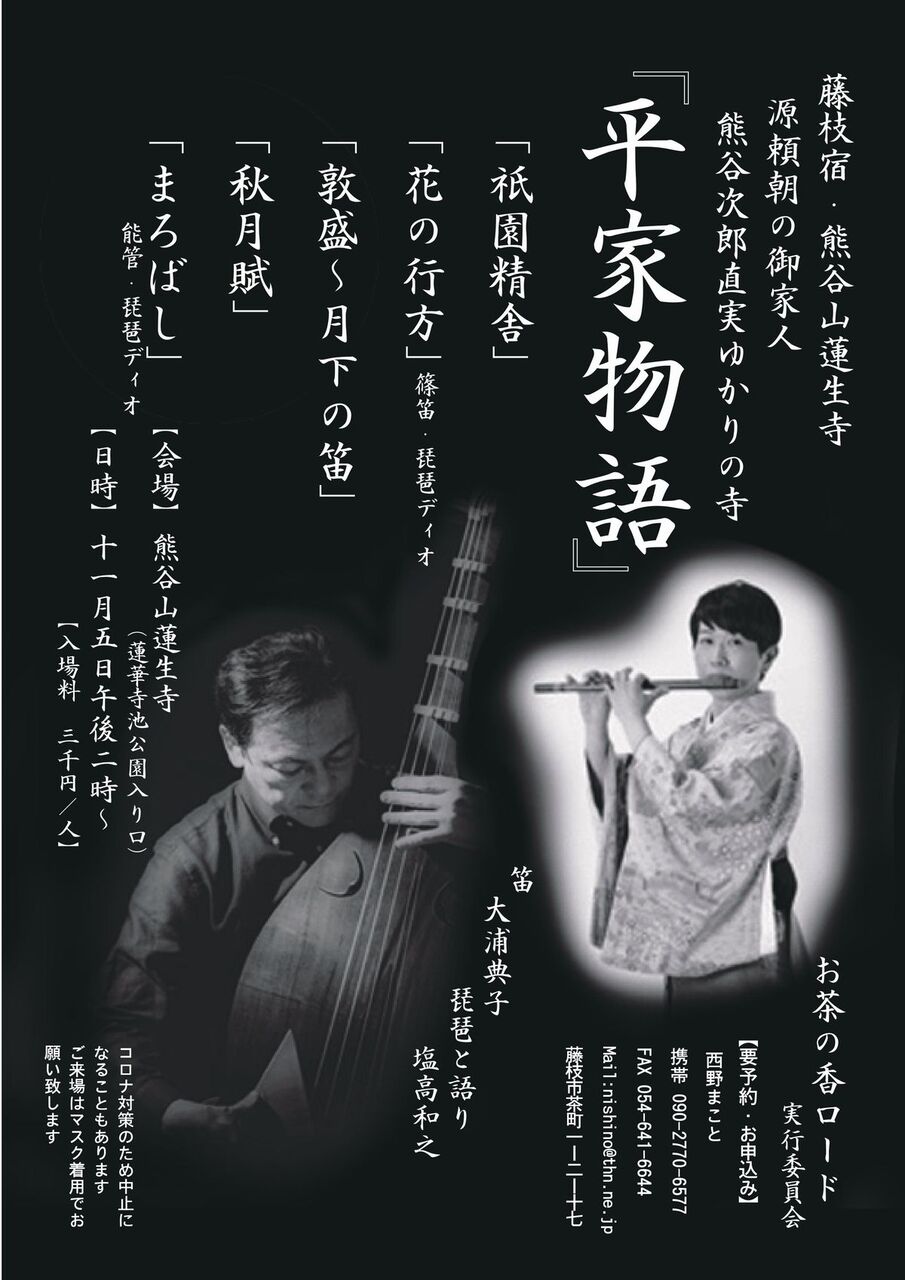

11月5日 「平家物語演奏会」静岡県 熊谷山蓮生寺

11月21日 「ひとつのメルヘン舞踊会」内幸町ホール

11月27日 「櫛部妙有朗読会」音降りそそぐ武蔵ホール

12月3日 「古典講座 あわいの時代を生き抜くヒント」海老名図書館

12月4日 「鶴之会」神楽坂志満金

12月6日 「フリートークアンドパフォーマンス」出雲市 句読点

12月18日 「あなたの知らない感じる古典」かなっくホール

12月25日 「銀河鉄道の夜」亀有文化センターカメリアホール

今年も多くの機会を頂き感謝しております。上記以外にも毎月定例の琵琶樂人倶楽部雅15周年を迎え、開催も180回を重ねる事が出来ました。その他小さな演奏会も沢山やることが出来、本当に感謝の一年でした。

来年もよろしくお願いいたします。

もう一年が過ぎました。先日の「銀河鉄道の夜」の公演も無事終わり、年内の演奏は終わりました。毎年時の流れは速いと年々感じながらも、ここ数年の速さは凄まじいものを感じますね。今年も色んな事をやりましたが、不思議な事に、だんだんと時間軸が飛び越して行くようで、何十年も前の事がつい最近のようにも思えて来ます。

今年は前半が色々と考えをめぐらす時期で、春過ぎから動き出した形になりました。夏前には11枚目となるアルバムもリリースしましたし、震災関連のイベントで作曲した「Voices」という今後のレパートリーになって行くであろう私らしい作品も出来上がりました。

初演時のポスター

初演時のポスター

「Voices」は、初演時がメゾソプラノ・能管・琵琶でしたが、再演時にはパートナーを能管からフルートに替え、10月には横浜の7 arts cafeにて再演され、来年2月には尺八に替えて再々演します。どんどんと曲が育って行く感じですが、レパートリーになって行く曲というのは、どれも同様に曲が育って行くような感じがありますね。ヴァイオリンなんかも良いかもしれません。

こうした作品が生まれてくるのは本当に音楽家として嬉しいのです。舞台に立つのは勿論ですが、作品を残してナンボだと私は思っているので、この曲は、「まろばし」や「二つの月」「風の宴」に続く私の代表作が生まれたという実感が湧いて来ています。来年中にはレコーディングもしたいですな。今後、もう2曲程自分の代表作となる作品を創りたいと思っていますが、それが来年の私の使命ですね。

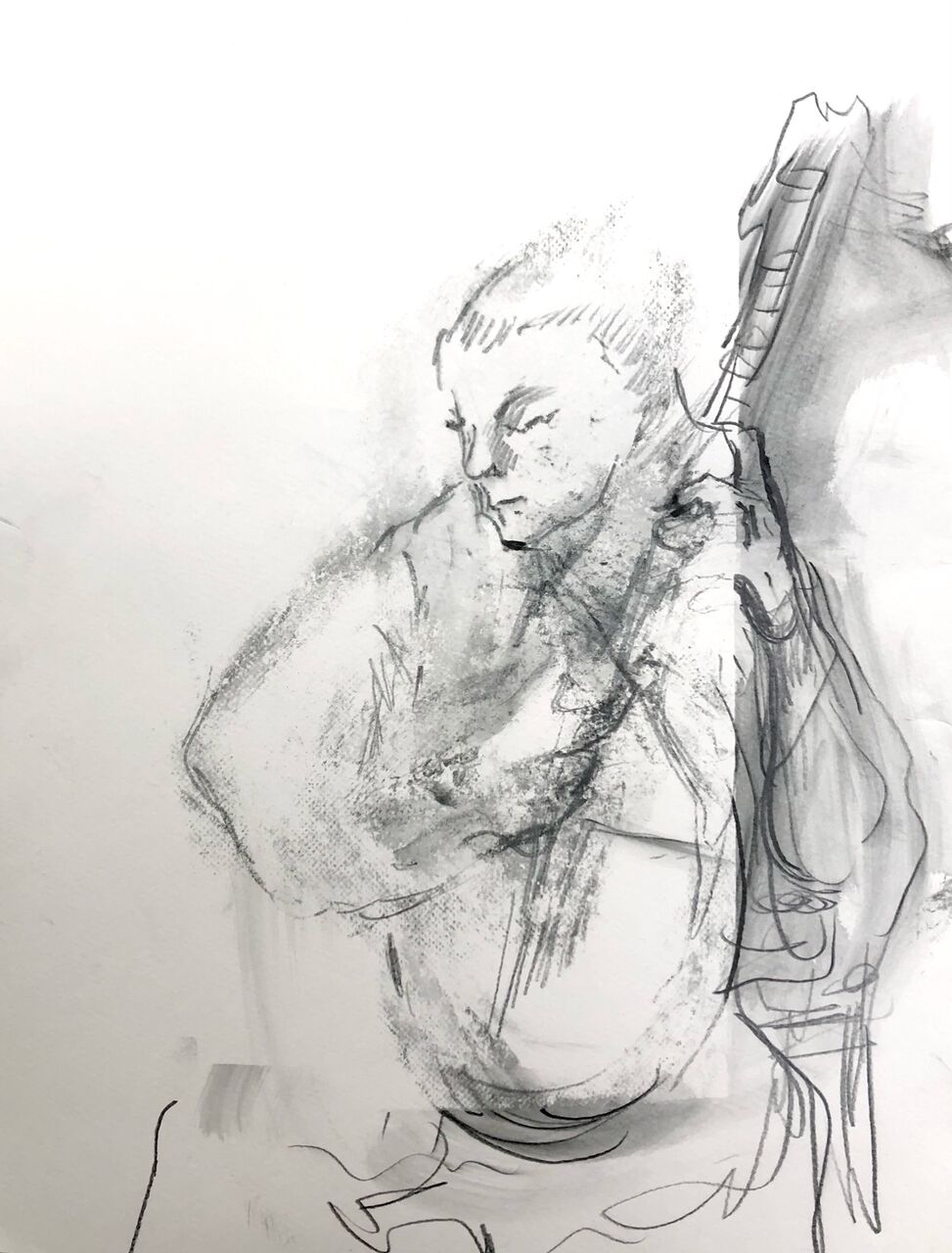

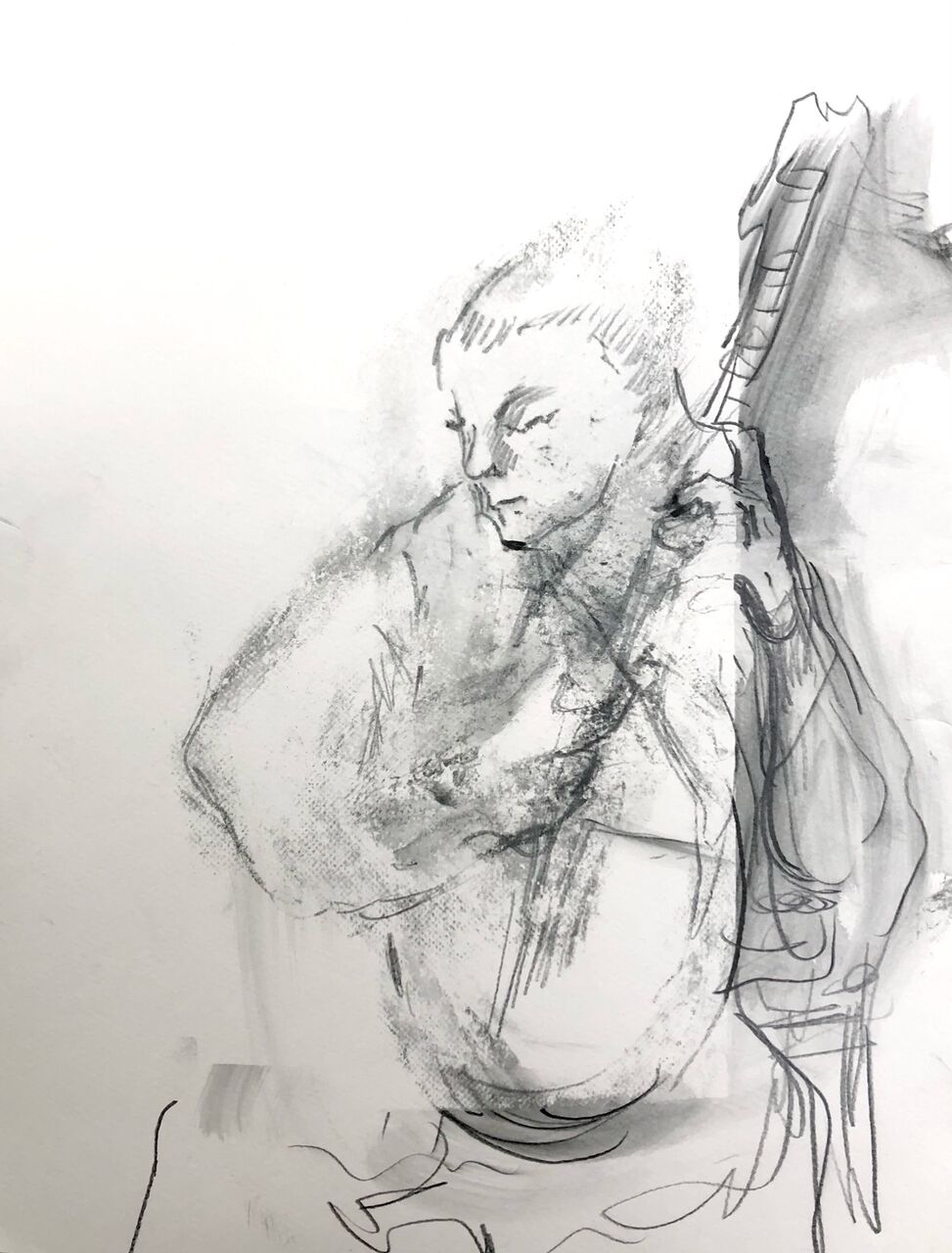

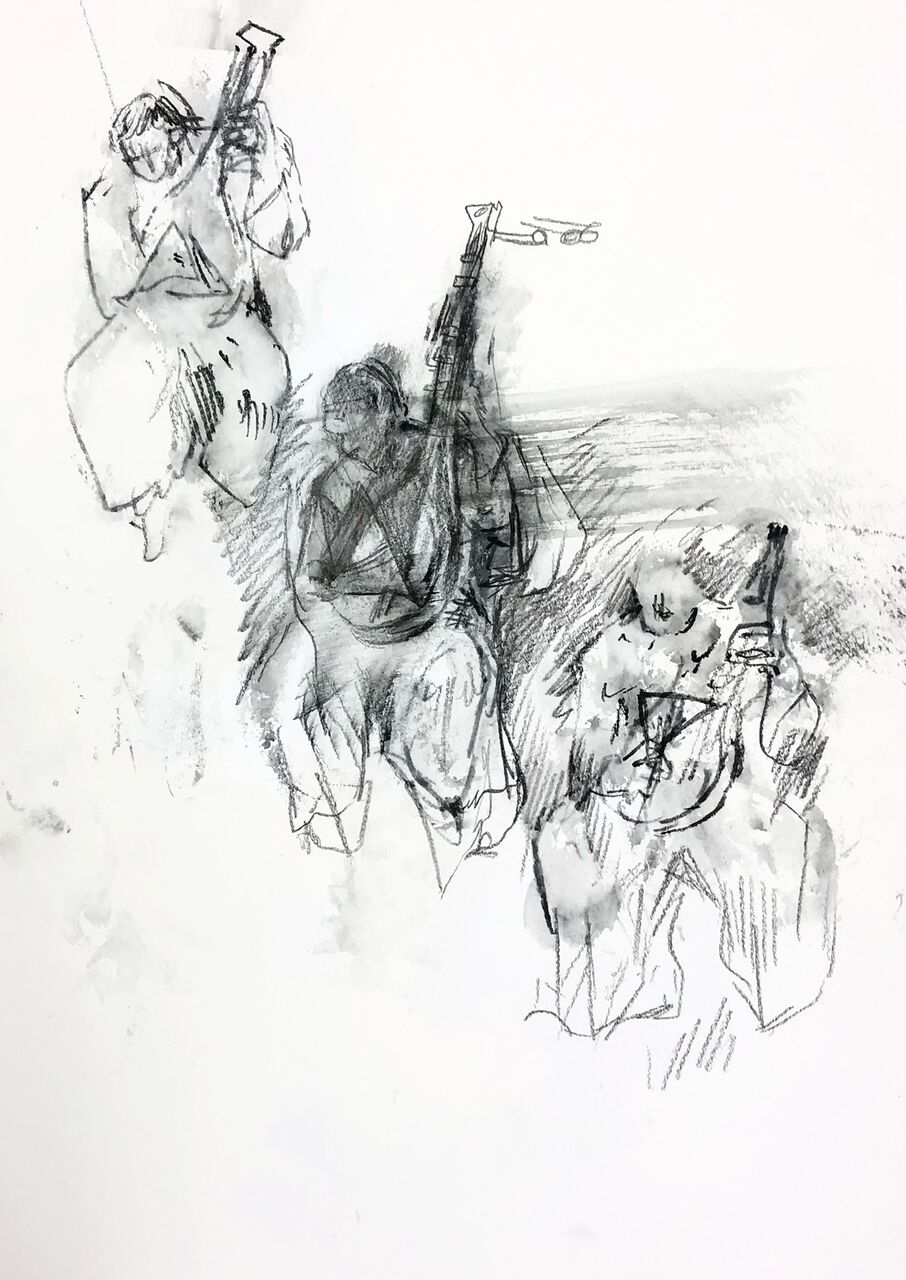

「みつめあう音 ひびきあう絵」公演のポスターの絵を描いた画家 山内若菜さんによるスケッチ

「みつめあう音 ひびきあう絵」公演のポスターの絵を描いた画家 山内若菜さんによるスケッチまた今年も、津村禮次郎先生、安田登先生、そして朗読の櫛部妙有さんなどベテラン勢との共演を沢山させていただき、大いに勉強になりました。そして何とも嬉しかったのは、故郷の静岡で自分の演奏会を開く事が出来た事ですね。今迄静岡ではほとんど演奏会をやって来なくて、市役所のイベントや企画ものを少しやった位でした。主催してくれた静大の小二田先生には本当に感謝しています。故郷で、自分の作品による舞台を張れるのは本当に嬉しい体験でした。

こういう演奏会をもっと全国で展開して行きたいですね。上記の公演はいずれもお寺でのものでしたが、お寺は天井が高く、琵琶にはちょうど良い空間で、とても気持ち良く演奏させて頂きました。都内の小さなサロンも勿論好きなんですが、やはりお寺での演奏は演目に関しても琵琶にはぴったりですね。ホールでも小さな所だとしっくり来ます。11月に朗読の櫛部妙有さんと共演した演奏した武蔵ホールなんかは、毎年やっているのですがこじんまりしていて、とても生音の響きが良く、毎回楽しみにしている小ホールです。地方には小さくて素敵なホールがいっぱいありますね。場所の持つ力はやればやるほどに感じてゆきます。そしてやはり関わる人の力もとても大きいと毎度毎度感じます。

左:如水会 津村禮次郎先生、坂本雅幸さんと 右:琵琶樂人倶楽部 安田登先生と

年を重ねるごとに自分の思う形での演奏が出来て行くというのは嬉しいものです。以前記事に書いたジャズギタリスト パット・マルティーノの「自分が自分で在ることを幸せに思う。それに勝る成功はない」という言葉を常に感じますね。

活躍するのは良い事ですが、自分の音楽が二の次になって技の切り売りをしていては本末転倒。忙しくしていても、そこに私は充実感を感じません。流派で習った曲を上手に弾いて、琵琶を弾いて生きているだけで幸せという方も居るだろうし、売ることを目的として芸人さんのようにタレント活動をしたい人も居るでしょう。どれも個人が自由に選択すればよいと思います。しかしアーティストはあくまで創る人です。作家でも画家でも、オリジナルな

作品を創って初めて成り立つもの。私も自分の創ったものを聴いてもらう事が一番の幸せです。

photo 新藤義久

今年もこうして思う活動をやらせてもらい、生かされてきたという実感を持つことが出来ました。この激動の時代、どうなって行くか私には判りませんが、思う事をやれることにただただ感謝しかありません。

来年は年明けに沖縄、8月にはヨーロッパツアー、他大きな舞台も予定されています。来年も良い形で活動を展開して行きたいものです。

今年もお世話になりました。