コロナも一段落着き、GWの観光地はかなりの人出だったようですね。コロナがもたらしたものは良い事も悪い事も含め大きな変化をもたらしましたが、いずれにしても新しい時代が動き出したという感じがしています。個人的にはもうこれまでのセンスの延長上にはもう居られない、という気分です。この3年間は私にとっては半ば強制的に今後の方向性を見直せさせられた時間でした。そしてそれは決して失われた時間ではありませんでした。

先ずはちょっとお知らせから

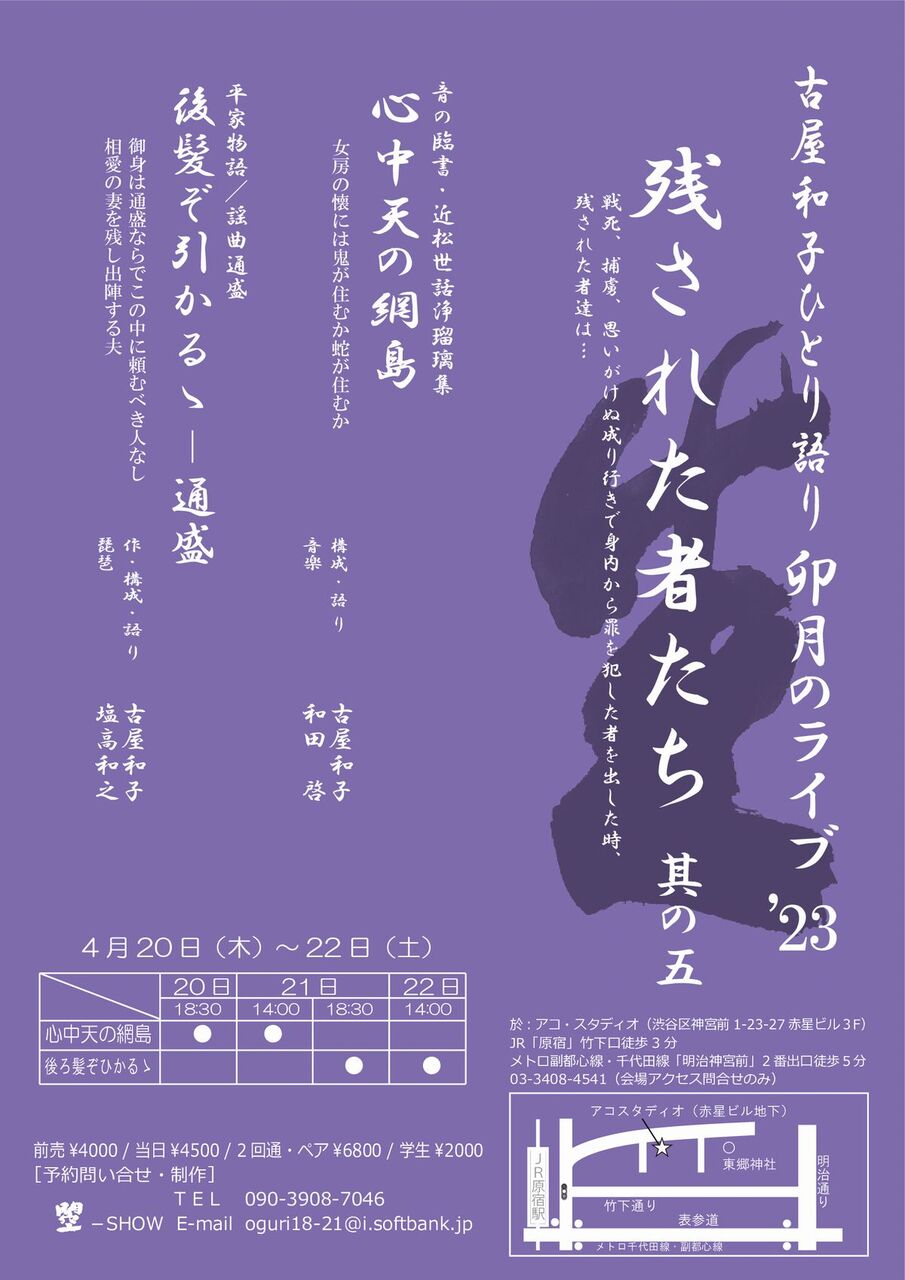

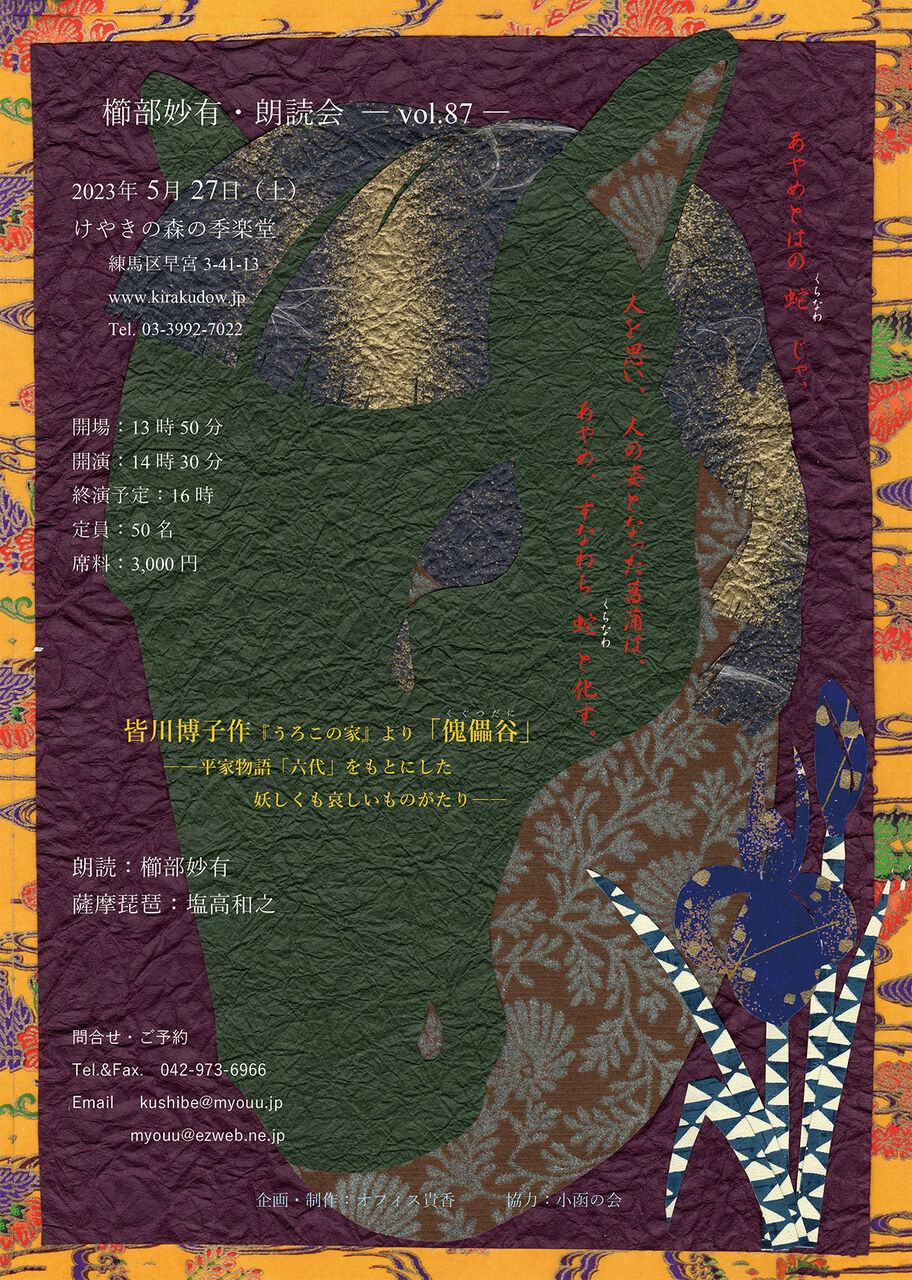

先ず今月の27日に久しぶりに季楽堂季楽堂 KIRAKUDOWにて、朗読家の櫛部妙有さんの会があります。演目は「傀儡谷」を再演します。この作品は琵琶の音色が良く合い、以前も大変評判が良かったものです。私のHPのスケジュール欄に詳細が載っていますので、是非お越し下さい。また会場の季楽堂は古民家を改築したこれまた素晴らしい場所なのです。お勧めですよ。

そしてもう一つレクチャーコンサートがあります。私は琵琶を始めた頃からレクチャーの仕事を多くしていまして、毎年大学や市民講座などでやらせてもらってます。来月も鶴見にある総持寺で「源氏物語と音楽」というテーマでやりますので、ご興味のある方は是非お越しください。笛の大浦典子さんをサポートに迎えて、演奏とお話でやらせてもらいます。詳しくは私のHPのスケジュール欄を御覧ください。

やはりこれから大切な事は、ヴィジョンの設定という事に尽きるかと思います。また年齢を重ねて来て、肉体的な変化も感じるようになってきた事も大きいかと思いますが、時間の捉え方が大きな結果の差を生むという事を、このところ実感しています。

例えば何か明確な目的があって、その為に3年間失敗し続けても人はそれを「費やした」と表現しますが、目的が漠然としたままで過ごした3年間は「失われた」と表現します。私はいつも書いているように、結構のんびり散歩したりゴロゴロしている事が多く、このGWもビールを飲みつつ作りかけの曲を書き直しました。3回譜面を書き直して結局完成出来ませんでした。でも無駄な時間を過ごしたとも思わないし、むしろ曲が成熟してゆく過程を実感したので、何だか新たなものが生み出せそうな気がしています。

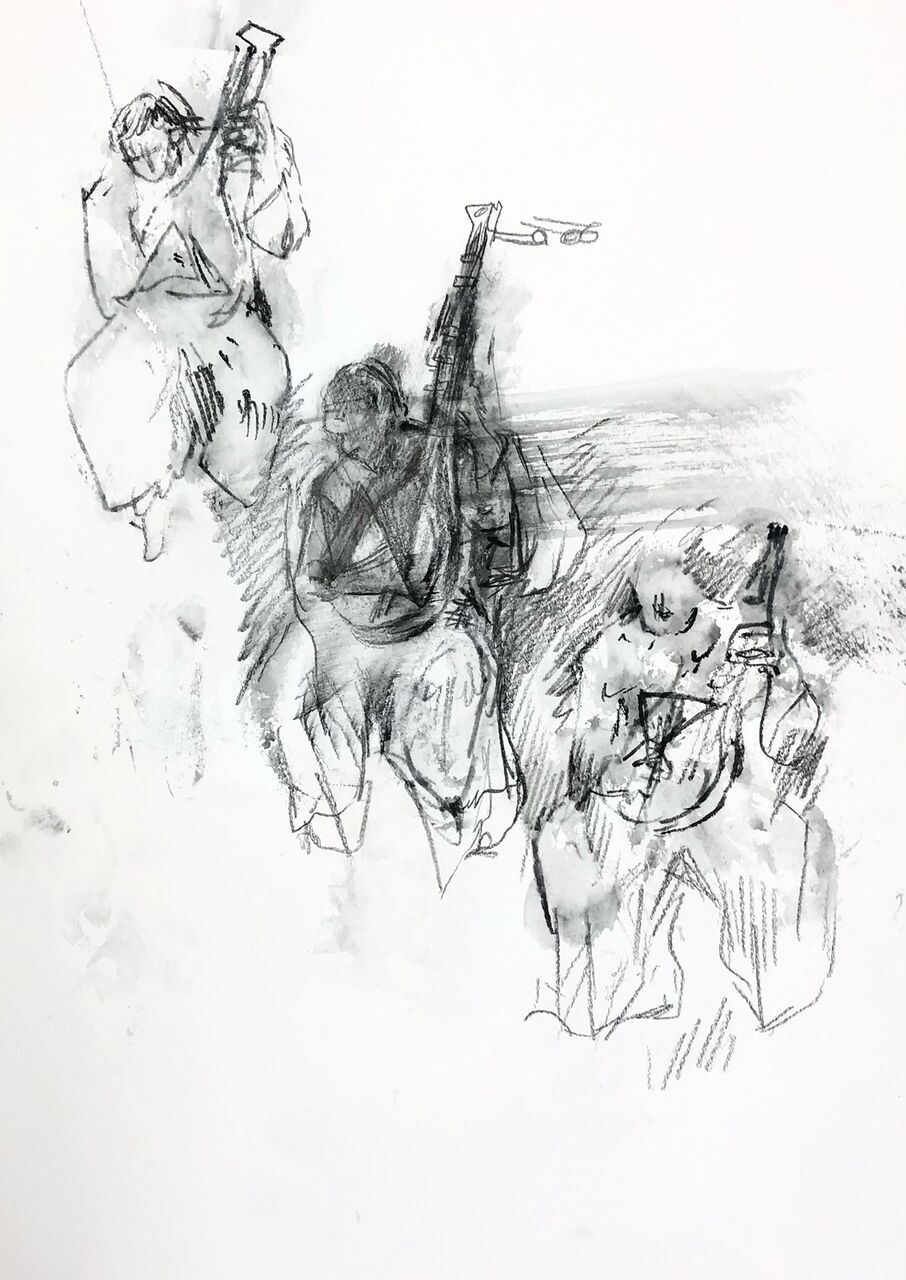

30代の半ば辺りにやって組んでいたグループ Orientakeyes

30代の半ば辺りにやって組んでいたグループ Orientakeyes

かく言う私も20代や30代の頃は、「何か成果を出さなくては」「活動をしている実感が欲しい」と常に焦りが拭いきれずネガティブな感情に支配され、日々失われて行く時間に追い詰められていました。30代半ば過ぎから琵琶で活動を展開し、色んな所を飛び回って大ホールで演奏したり大きな企画イベントに出演したりすようになって、とにかく嬉しかったし充実感も出て来ましたが、振り返ってみると、結局私はちょっと人より器用に弾けるから声を掛けられたに過ぎないと思えてなりません。エンターティナーの方は舞台に立つ事こそが第一なのだと思いますが、私は同じ舞台人と言えど、エンタティナーではないので、最後には舞台に立つ事よりも自分の作品をどれだけ創り出し、それを遺して行けるかという事が本当の私の目的なんだなと感じています。

私個人は有り難い事にこの3年間、実は結構忙しくて、地方公演も沢山ありましたし、ライブ・レコーディング・レクチャーと飛び回っていました。お仕事を頂いて舞台に立てるというのは音楽家としてとにかく嬉しいの一言ですが、この3年間を通してみて、激流のような世の流れを肌で感じながら、やはり作品を創り遺す事に意識を向けざるを得ません。

これまで作曲作品を録音リリース出来た事には、とても喜びを持っています。ネット配信により世界に作品が出て行く時代になったことに感謝しかないですね。私の作品はほとんどが器楽曲ですので、世界に出す時に一番のハードルになる日本語に関する心配が無いのが幸いしています。隔月で売り上げレポートが来るのですが、この3年間で随分と上がりました。先月は今迄の最高の売り上げだったようです。とはいってもショウビジネスという訳ではないので微々たるもので儲かりはしませんが、海外の方に聴いてもらっているのが本当に嬉しいです。ここ5年程で世界がマーケットだという事を実感できるようになり、視野が大きく広がった事は今後の私の活動に大きな、そして大事な要素となったと思っています。そのお陰で自分の作品を改めて見直し、今迄やって来たことが、間違っていなかったと実感しています。

琵琶樂人倶楽部にて Vnの田澤明子先生と photo 新藤義久

先月非公開の極プライベートな演奏会があり、Vnの田澤明子先生と二人で演奏しに行ったのですが、最後に演奏した拙作「Eaynak~君の瞳」は会場の抜群の響きもあいまって今迄で最高の演奏でした。その時に自分の作品が熱狂を持って受け入れられた事を実感し、改めて自分の作品の可能性を発見しました。田澤先生の演奏はそれはそれは素晴らしく、ちょっと狂気を感じる程のエネルギーを発していました。そして彼女が本当に第一級の演奏家であるという事も改めて認識しました。あのレベルに至るまでどれだけの努力と時間を費やしてきたのだろうと、毎回演奏を聴く度に思います。田澤先生の演奏を横で聴きながら、やはり私は琵琶の演奏は勿論ですが、琵琶の器楽曲を書いて、琵琶樂な新たな世界を作って行く事が使命なんだと感じました。

本番はこれからという感じですね。色んな事が皆さんそれぞれにあったと3年間だと思いますし、もしかするとある種の分断が社会の中に生まれたような所もあるかもしれません。今の社会は日本も世界も本当に様々な問題を抱え、国同士でも一個人同士でも判りあえない事が多々あると思いますが、この3年間は実りのある次代への必須な時間だったと思っています。これからが楽しみです。

私はこれ迄琵琶の曲を沢山書いてきました。只管自分の音楽を表現したいという想いで曲を書いて来たので、クラシックの曲のように不特定の演奏家が演奏する事を想定して書いた曲はほとんどありません。最近では生徒達が私が作曲した独奏曲などを弾くようになって来ましたが、私は常に自分が演奏するためにだけ書いてきました。尺八二重奏や筝と笛のデュオなど、いずれも元々琵琶曲だったものを編曲したものはありますが、あくまでヴァリエーションの一つでしかないです。ロックやジャズのミュージシャンと感覚が近いかもしれませんね。また以前もブログで紹介した台湾の音楽家がカバーしてくれた作品もありますが、日本では私の曲をカバーした人は居ませんね。

基本的に私は自分の描きたい世界を表現するために曲を創っているので、自分の舞台で他の人の作品を演奏するという事は考えられません。舞台はどんな場所でも、ギャラが高かろうが安かろうが自分の作品を演奏します。またいわゆる「お仕事」でも自分の作曲したものしか弾いていません。勿論作曲家の新作などを演奏する場合もほんのたまに(5年に一度くらいでしょうか)仕事としてやる事もありますが、あくまで私なりにやります。古典曲で弾くのは樂琵琶の秘曲「啄木」のみですし、有名作曲家の既存の作品を弾く仕事はしたことがないですね。それは私の仕事ではありません。やるのなら自分なりのアレンジを入れて、塩高スタイルのカバーヴァージョンとしてやります。作曲家としては一番使いにくい演奏家だと思いますが、それが私のスタイルです。

Vn 田澤明子 笙ジョウシュウ・ジポーリン各氏と photo 新藤義久

こういう姿勢で私が演奏作曲しているので、私が共演する人は、私が持っていないものを持っている演奏家にお願いして、思う存分彼らの個性のままに弾いてもらっています。勿論アドリブもガンガン弾いてもらいます。「私の曲を弾いてくれ」「これはこう弾いて欲しい」という姿勢ではなく、曲の趣旨や譜面に書かれている音符の意味を解説し、「あなたならどう弾きますか」という問いかけをしながら、共演者の思う形を考えてもらうようにコミュニケーションの時間をたっぷりと取って、先ずは彼らのやり方に私が答えるように演奏します。私はいわばプロデューサーのような感覚で彼らの個性がいかに生きるかを考えて曲を創り、時に手直しもし、それらを経て最終的に私の音楽として発表できるように導いているのです。これはマイルス・デイビスをずっと聴いていて養われた私なりの手法です。同じ曲でも共演者が変わると少しづつアレンジを変えるのもその為なのです。Vnの田澤明子先生や、笛の大浦典子さんなどは優れたレベルでいつも期待に応えてくれます。

今まで書いた作品は70曲以上はあります。アルバム11枚(うち二枚はオムニバス)、配信で出しているものも60曲程になりました。今はCDにしなくても良いのでコストは随分下がりましたし、リリースすればそのまま世界発売ですので、買ってくれるのはほとんど海外の方です。良い時代になりました。

私は伝統邦楽では比較的早い段階からネット配信をしているのですが、早くやり出して本当に良かったと思っています。もう昨年のアルバムからはCD化もやめて配信オンリーにしていますが、その他まだ録音配信していない曲も結構あるので、今後随時発表して行く予定です。オリジナルな世界をこうして発表して行けることに感謝しかないかないですね。

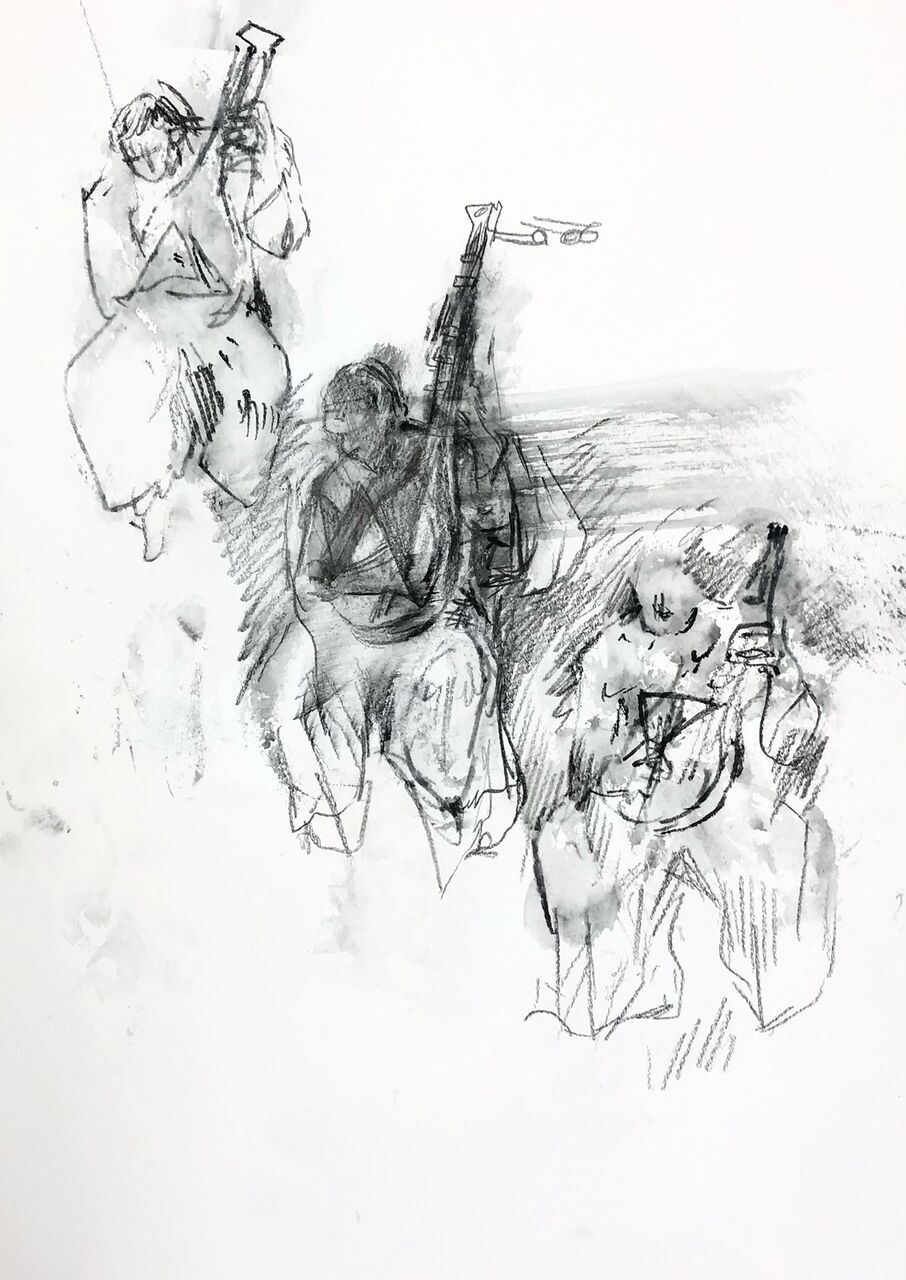

絵:山内若菜作 「Voices」初演時の演奏会で書いて頂いた作品

絵:山内若菜作 「Voices」初演時の演奏会で書いて頂いた作品

こんな感じでずっと活動をしてきましたが、今迄の作品を振り返ると、何故か「兄弟曲」と言えるような作品がいくつも存在します。先ずは911のテロを題材とした「二つの月」と311の震災を題材とした「Voices」。この二曲は曲自体は全然違うのですが、構成が似ている部分があるのと、フレーズにも似た所があります。何故か共通したものを感じる二曲です。そして独奏曲の「風の宴」と「東風(あゆのかぜ)」も同じで、チューニングやスケールが違うのに、何故か作曲している内に構成が同じ感じになってきて、やはりこれは兄弟曲だなと思えて仕方がないのです。また8thCDに収録した「西風」は現在デュオ曲として編曲してやっていますが、この独奏バージョンは「東風」に受け継がれています。樂琵琶では「塔里木旋回舞曲」と「Sirocco」等他にもこれは兄弟だなと思うような作品がいくつかあるのです。

自分でも不思議なのですが、多分同じイメージを持って少し違う視点で書き出してしまうんでしょうね。作曲している時には全く気付かないのですが、出来上がって舞台にかけて暫くやっていると、何とも言えず繋がりを感じるのです。

更に「二つの月」のモチーフで造られた独奏曲「彷徨ふ月」も出来上がり、8thアルバムに収録しましたが、この曲は現在もう少し手を加えて「二つの月第二章」と名前を変え進化しました。その他樂琵琶と笛の「凍れる月」は第二章、第三章が出来上がっていて、こちらも次回のアルバムにヴァイオリンと樂琵琶、篠笛と薩摩琵琶のそれぞれデュオ作品として収録予定です。こうして一つのイメージから色んな所へと広がって作品になって行くのです。私はこうした作品を時々振り返りながら、一つの風の流れのようなものを感じています。

琵琶樂人俱楽部にて Vnの田澤明子先生 ASaxのSOON・Kimさんと。

いつもとは違うアレンジの「西風(ならい)」演奏中

photo 新藤義久

私は琵琶で作品を発表し出した一番最初から「器楽としての琵琶」を標榜していて、以来作曲作品のほとんどは歌や声の無い器楽曲です。歌を入れる時には歌手に歌ってもらっています。一応弾き語りもやった方が良いと思って、一頃は「敦盛」や「壇ノ浦」「経正」等、オリジナルの歌詞と作曲による作品も発表しましたが、どうしてもいわゆる琵琶歌のスタイルの曲は琵琶が伴奏に回ってしまい、本来の琵琶の魅力を出し切れないと感じています。もっとジミヘンのようにたっぷりと楽器の方も弾いて、その上で歌も入っているようなスタイルが出来てくると嬉しいですね。既にメゾソプラノ・ヴァイオリン・琵琶による「Voices」ではそんな感じで作曲していますが、今後の課題の一つとなるかもしれませんね。

琵琶の音色であれだけ微妙で深い世界を表現できるのだから、「悲しい」と声で言わなくても琵琶で十二分に表現できるはずです。その方がリスナーの内面にはイメージが広がり深く伝わって行くのに、悲しいだの哀れだのと声に出し、更にはコブシ回して大声を張り上げてしまっては演歌と何も変わらない。そんな大変残念な想いを琵琶を始めた頃に感じました。

また従来の琵琶曲は、歌の節も琵琶のフレーズもパターンが限られていて、その組み合わせの範疇でしか曲が成立していません。歌詞も同様、軍国時代に出来たあの歌詞は、とても私が許容できるようなものではありません。だから自分が琵琶で活動を展開して行くには、作曲するしかないのです。

photo 新藤義久

有難い事に琵琶を手にしてからもう30程経ちますが、演奏会の機会を本当に沢山頂いていて、何とか琵琶を生業としてこれ迄生きて来る事が出来ました。ここ7.8年は器楽曲のレパートリーも増えて、現在弾き語りは「祇園精舎」をやる程度です。「壇ノ浦」などのいわゆる長い弾き語り曲は年に一度やれば良い方ですね。こんな調子でやっていますが、お陰様でだんだん琵琶=弾き語り=耳なし芳一ではないという風に見てくれる方が多くなり、微力ながら琵琶の音色の魅力を届ける事が出来ています。そして思う所をぶれずにやって来て良かったという手ごたえを感じています。

私は今迄声を使うプロの方々と沢山会ってきました。前出「Voices」を歌ってくれている保多由子さんをはじめ、このブログにも散々書いているように優れた歌手の歌は本当に好きで良く聴いています。魅力ある歌手の方々は、皆それ相当の身体を創り上げ整えていますね。そして何よりも歌い手としての人生を生きている。

私も、あの歌手たちのように絃を扱うプロとして、常に心も体も楽器も整えて、琵琶弾きとして人生を歩んでいきたいのです。平曲から始まる弾き語りの伝統は踏まえつつも、あくまで他には無い、あの音色を届けるのが私の仕事。これからも琵琶の音色が生きる曲をどんどん作曲して、私の想う所をもっともっと表現し、この妙なる音色を届けて行きたいですね。

これからも創り続けますよ。

私は演奏が終わったら、どんどんお客様に楽器を触ってもらうようにしています。触らせたくないという演奏家も多いと思いますが、ぞんざいに扱う人は居ませんし、子供たちなどは本当に面白がって音を鳴らしてくれます。そんな時間をいつも作っているせいか、楽器の材質や構造についての質問もとても多く、どうも演奏している人より、リスナーの方が楽器に興味がある人が多いんじゃないかと思えて仕方がない位です。世に楽器マニアは沢山いますし、ギター弾きの連中とは普通の会話で、材質がどうのピックアップがどうのとギター談義はいつでも自然発生的に始まるものです。残念ながら薩摩琵琶を弾いている人とはそんな話になったことはないですね。

塩高モデル 大・中・標準サイズ

琵琶自体は平安の昔からありますが、薩摩琵琶に限っていうと邦楽の中でも結構特殊な位置に在る楽器です。誕生してまだそんなに古い楽器ではないし、古い音楽でもありません。音楽としては明治~昭和初期の軍国時代のイデオロギーの中で出来た音楽なので、私は流派の曲で古典だなと感じる曲はほとんど無いですね。先ず楽器の名前がジャンルになっている時点で、音楽のバリエーションがないのが解ると思います。三味線だったら、様々なジャンルやスタイルがあり、三味線だけではジャンルになりませんが、薩摩琵琶は未だこんな状態ですので、音楽としては未成熟なジャンルといわれても仕方がないと思います。だから私はどんどん器楽曲を作曲して、歌と琵琶を切り離そうと、ずっとやって来ました。

幕末頃の文献で、薩摩のある方が大金を払って作ってもらった琵琶の形状について書かれているものがあります。文字による描写でしかありませんが、それを読むとかなり盲僧琵琶に近いものだったことが判ります。当時はまだ現在の薩摩琵琶の形には統一されていないようで、様々なものがあったようです。気になる方は調べると出て来ますよ。現在の4絃4柱の薩摩琵琶は、多分明治に入ってからこの形にだんだん統一されて来たのではないかと私は考えています。また私が使っている「錦」と呼ばれるタイプは昭和の最初に水藤錦穰先生によって女性の為の薩摩琵琶として改良されたもので、第二次大戦後、鶴田錦史氏が更に改良し、私はその女性用として開発された錦琵琶をまた更に発展させて自分の音楽に合うように改良しています。この辺りの変遷は前のブログを読んでみてください。

https://biwa-shiotaka.com/移りゆく琵琶の姿/

材質は全てを桑で作るのが一番良いとされ、今でも総桑のものを作ってもらうと結構なお値段がします。ほとんどの琵琶は表が桑で、裏は別の素材を使っているものが多いですが、総桑製の琵琶は確かに総桑特有のふくよかな音がしますね。

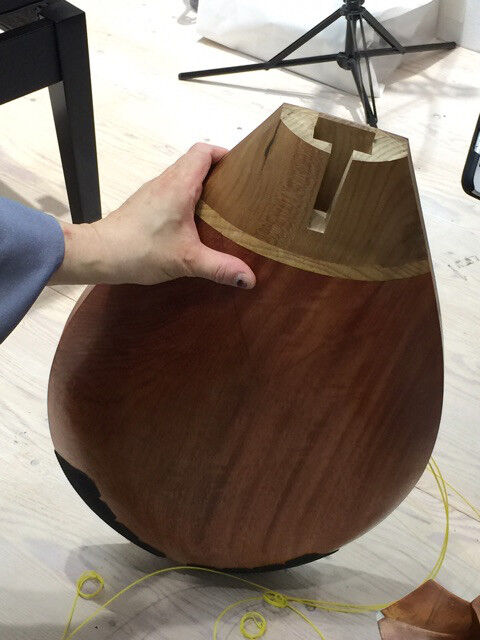

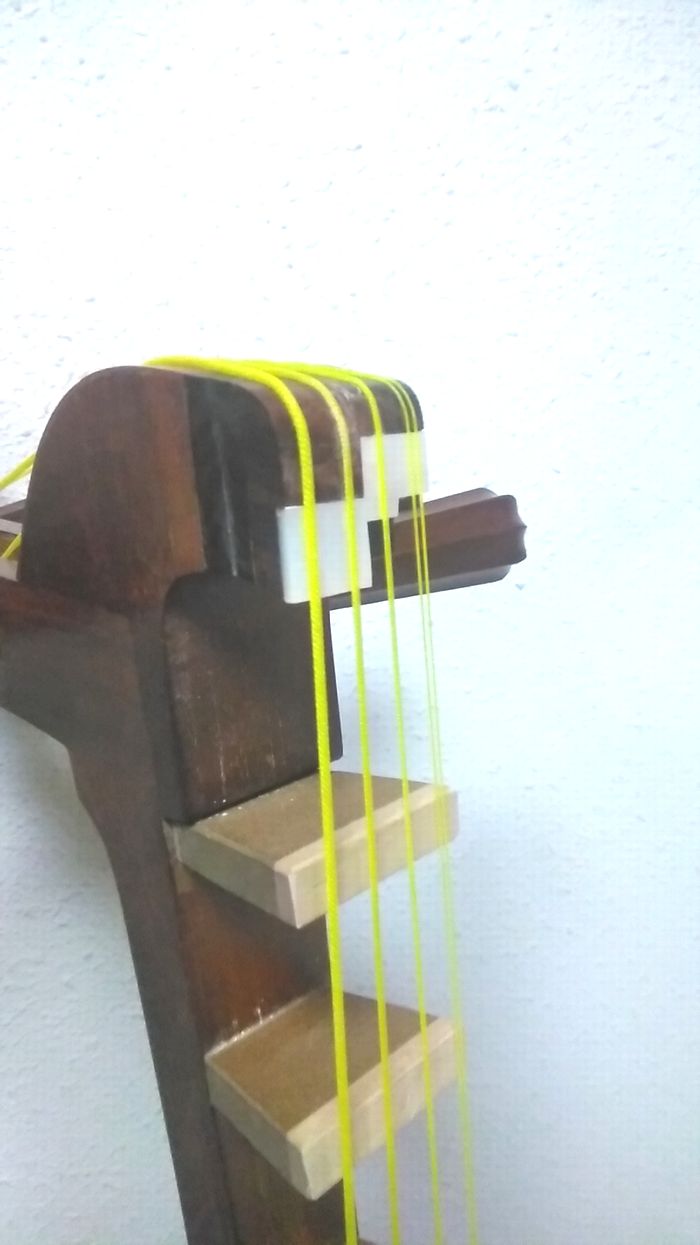

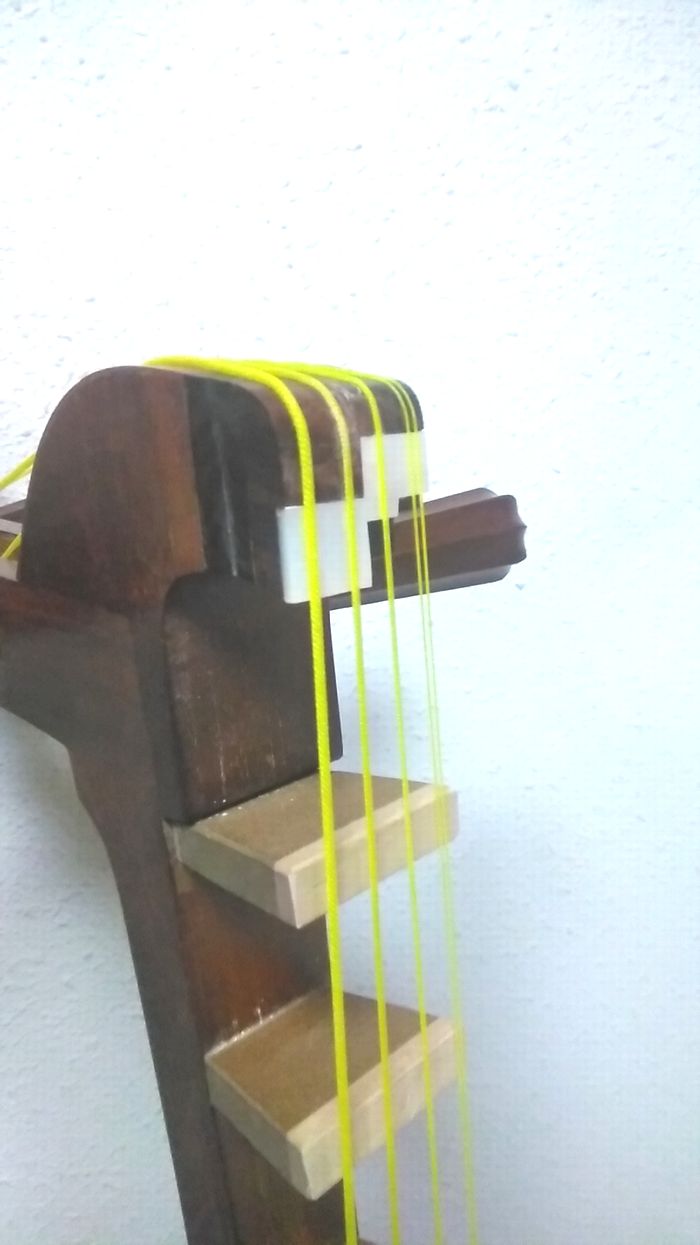

ギターなどと違い、表板はブックマッチではなく一枚板。また高級なギターやヴァイオリンのような削り出しではなく、材を曲げて湾曲させています。柱は朴の木で、現在は朴の上に楓(メイプル)を張り付けています(左写真)。朴は柔らかいので、直ぐに糸の筋が出来てしまいサワリも減ってしまうという難点を改良すべく、最近は楓を張っていると聞きました。朴のあの柔らかい音が好きな方も多いと思いますが、私はメイプルを張ったシャープな音の方が断然好きですね。

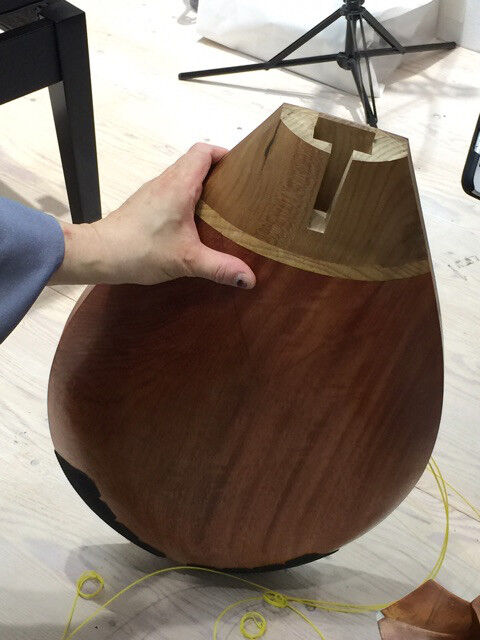

裏板も桑材が最上とされていますが、欅や花梨なども使います。以前は総桜などの琵琶もありましたが、音が固く、低音が出ない為、現在では使われていません。欅は太鼓に使われるように、低音の響きがとても豊かになりますし、花梨は高音がしっかり出るので、桑でないとだめという事はありません。私の琵琶は中型が花梨、大型が欅で出来ていますが、誰にも出せない塩高独自のサウンドを紡ぎ出していると自負しています。確かに総桑製の琵琶は良い音がしますが、それぞれに持ち味があるので、値段よりも音で選択すると良いと思います。

ヘッドについてあまり皆さん関心ないようですが、ヘッドの大きさは響きには結構差が出ます。古いギブソン等のギターには、大きなボディーのギターには大きなヘッドが付いていますね。最近はヘッドが小さいジャズギターが主流ですが、音もそれに伴って今風になっています。どちらが良いかは別として、ヘッドの大きさが響きに大きく関係するのは確かです。私の琵琶はかなりヘッドを大きく作ってもらっています。その方が自分の求める音に近いと感じるからです。以前ヘッドを折ってしまった人の琵琶を触らせてもらいましたが、何だか全体の響き方が変でしたね。

またネックは弦楽器にとってとても大事で、幅や厚み、材質等音色に直接関係してきます。ギターやヴァイオリンの様に直接ネック表面に指を付ける楽器の場合は、指板の材質でかなり影響が出ます。エボニー(黒檀)素材が多いですが、エレキギターなどでは、メイプルやローズウッドもよく使われます。それぞれに音質が違い、エボニーはしっとりと落ち着いた感じになりますし、メープルだとブライトでシャープな音がします。これはかなりの差となって感じられます。薩摩琵琶の場合はネックがボディーと一体型で、いわばスルーネック状態で、尚且つ高い柱(フレット)が付いていますので、ネック表面~ギターで言う所の指板~に指は直接当たりません。つまり指板というものが無く、ネックの材質はボディーと同じものとなります。ですので琵琶のネックの問題は厚みと幅、そしてギターに於けるフレットと同じく柱の材質に左右されます。ギターのフレットも厚みや高さ、材質でかなり音が変わってきます。

またネックは弦楽器にとってとても大事で、幅や厚み、材質等音色に直接関係してきます。ギターやヴァイオリンの様に直接ネック表面に指を付ける楽器の場合は、指板の材質でかなり影響が出ます。エボニー(黒檀)素材が多いですが、エレキギターなどでは、メイプルやローズウッドもよく使われます。それぞれに音質が違い、エボニーはしっとりと落ち着いた感じになりますし、メープルだとブライトでシャープな音がします。これはかなりの差となって感じられます。薩摩琵琶の場合はネックがボディーと一体型で、いわばスルーネック状態で、尚且つ高い柱(フレット)が付いていますので、ネック表面~ギターで言う所の指板~に指は直接当たりません。つまり指板というものが無く、ネックの材質はボディーと同じものとなります。ですので琵琶のネックの問題は厚みと幅、そしてギターに於けるフレットと同じく柱の材質に左右されます。ギターのフレットも厚みや高さ、材質でかなり音が変わってきます。

私はネックにもとてもこだわりを持って作ってもらいました。大正から昭和初期の

琵琶はネックが細いものが多く、横にしただけで、絃の張力に負けて音程が変わってしまうものも少なくなかったので、私のように太い絃を使う人は、とても使えませんでした。

指板が存在しない分、柱を通してダイレクトにネックそしてボディーに響きが伝わりますので、幅も厚みもしっかり取ってあるものの方が音が安定しますね。またギターのように表板を鳴らす構造とはちょっと違い、ボディー内に「橋または虹」と言われるアーチ状の板が入ってます。わざと響きを止めるようにも思えるその構造がないとあの琵琶の音が出ません。吉川英治の小説「宮本武蔵」の中にも琵琶のボデイーを叩き割って見せる有名なシーンがありますが、あの構造が琵琶のいわば生命線なのです。こちらを読んでみてください。

読書『宮本武蔵』(その四 琵琶のこころ) – (新)緑陰漫筆 (goo.ne.jp)

最初期の筑前4弦琵琶は橋がないので、小さいボディーながら良く鳴りますが、琵琶というよりどこかの民族楽器のような感じで、三味線にとても近い響きがします。とても素敵な音色なのですが、現在我々が思う琵琶らしい音という感じではないですね。やはり橋こそが琵琶の音色の要と言ってよいと思います。

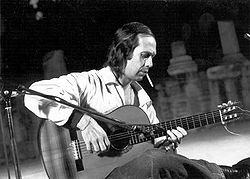

表板の厚みも大事で、表板が薄いと弾いている本人としては鳴っているように感じますが、音が軽くなってしまって遠鳴りしないのです。これはフラメンコギターなどにも言えるのですが、表版が薄いので、打撃音は反応が早いのですが、遠鳴という点では、厚みのあるクラシックギターの方がはるかにあります。また演奏に於いても、力を入れてバシバシ弾く方は確かに手元では大きい音がしますが、音が潰れていて、少し離れるとぼやけて打撃音しか聞こえません。音は末広がりに響いて行くので、手元で潰れた音を出すと10mも離れるとぼやけてしまいます。フラメンコでもクラシックでも名手は決して力任せには弾きません。パコ・デ・ルシアがその良い例だと思います。薩摩琵琶は表板にある程度の厚みのあるものを選んで、且つ力任せで弾かないように手首のしなりをうまく使って、且つアクセントはしっかり付けても、絃から撥を素早く離し、絃に負担をかけないタッチで弾くと、響きがしっかり客席に届きますよ。

表板の厚みも大事で、表板が薄いと弾いている本人としては鳴っているように感じますが、音が軽くなってしまって遠鳴りしないのです。これはフラメンコギターなどにも言えるのですが、表版が薄いので、打撃音は反応が早いのですが、遠鳴という点では、厚みのあるクラシックギターの方がはるかにあります。また演奏に於いても、力を入れてバシバシ弾く方は確かに手元では大きい音がしますが、音が潰れていて、少し離れるとぼやけて打撃音しか聞こえません。音は末広がりに響いて行くので、手元で潰れた音を出すと10mも離れるとぼやけてしまいます。フラメンコでもクラシックでも名手は決して力任せには弾きません。パコ・デ・ルシアがその良い例だと思います。薩摩琵琶は表板にある程度の厚みのあるものを選んで、且つ力任せで弾かないように手首のしなりをうまく使って、且つアクセントはしっかり付けても、絃から撥を素早く離し、絃に負担をかけないタッチで弾くと、響きがしっかり客席に届きますよ。

それから覆手(テールピース)の位置も大事です。ボディーエンドに近過ぎても遠過ぎても良い鳴りは得られません。私はオリジナルモデルを創ってもらう際、ネックやヘッドと共に覆手の位置にも色々と注文を付けました。楽器に拘るのはプロのギタリストでなくともギター小僧なら、ボディーの素材から、ネックの握り、フレットやナットの素材迄、色々と注文を付けるのが当たり前なのですが、琵琶人には楽器に拘る人を見たことがないですね。私にとっては楽器を注文するのだから細部にわたって要望を伝えるのは当たり前なのですがね。でなかったら自分の目指す音は出ません。琵琶人のメンタルは私にとってはとても不思議なのです。

ちなみにこの分解型は、中型琵琶を真ん中から真っ二つに切って創ってもらいました。こういう注文をする人も少ないと思いますが、演奏活動に必要であれば、私はどんな事でもとにかく石田さんに注文します。

撥も目の入り方や厚みで音色は大きく変わりますし、勿論絃の選択でも全く違う楽器になります。サワリも常に面倒見てあげないと、良い状態は保てません。薩摩琵琶はとにかく手のかかる楽器です。これだけ手のかかる楽器も他に知りませんね。

ギタリストの方は皆さん一人一人材質や構造に大変詳しいです。アコースティックギターでは、表版の裏側に付けるブレイジングというもので随分と鳴り方が違うのですが、そんな事や各パーツの材質による音色の違いなども、常に話題に上ります。そういう検証動画もYoutubeには沢山出ていますね。音色マニアとも言える人がかなりの数存在しています。しかし琵琶人は声が常に先行してしまうせいか、それとも楽器にあまり関心がないのか、楽器に拘らないですね。自分の楽器の面倒を自分で診る人もあまり見かけません。琵琶を教えている先生ですら、サワリの調整が自分で出来ないという人も多いように思います。これだけ魅力的な音色を出すことの出来る楽器を追求して行かないというのは、大変に残念です。

先日も語りの古屋和子さんの会で弾いてきたのですが、平家物語を研究会に入っていつも読んでいるという方が、私の長く響き渡るサワリにいたく感激してくれて、声を掛けてくれました。三味線ではどうしても減衰が早過ぎますし、サワリも開放弦にしかないので、サワリがしっかり効いてサスティンの長い琵琶の音は他にない格別な味わいがあります。それを滑らかに自在にコントロールするので、琵琶の音は声のように語り出すのです。

是非是非琵琶でないと出せない、あの妙なる響きをもっと世に響かせたいですね。

今年は花粉症の症状もあまり出なくて割と快適です。仕事の方は暇と言えば確かに暇なのですが、演奏会も適度な感じに入っているという状況なので調子はまずまずです。空いている時間に、あれこれと新作の事を考えたり、旧作に手を入れたりしています。また今年もレクチャーの機会を色々と頂いているので、それのレジュメを書いたりしてます。

SOON KImさんと 琵琶樂人倶楽部にて Photo 新藤義久

私はベテランの方を組むことが多いのですが、現役で活躍しているベテランの方はさすがに色んな場面を通り越してきているので「こなれている」方が多いですね。多くの経験と並外れた技を持っているのは勿論ですが、独自の世界をしっかりと持っていて、その知識や技をどう使うかを熟知しておられます。そんな先輩方々と御一緒する度に、本当に多くの事を勉強させてもらっているのですが、技というものがどれだけ大切で、また上っ面の技がどれだけ危ういかというのを、いつも感じます。

人間は古より自分を拡張したいという願望を持つ生き物なのです。早く走る為に馬を乗りこなしたり、車を発明したり、遠い敵をやっつける為に弓矢やピストルを発明しその技術を磨き、物を創るために道具を創り、そうして文明を築いてきました。そういう自己拡張の技術を持つと、どうしても使いたくなるのが人間というもので、後先など考えず、先ずどういうものか試して使ってみたくなる。スポーツカーで暴走したくなるのも、科学者が原爆の威力を試したくなるのも同じ事。崇高なヴィジョンなど後から付け加えられた体裁でしかありません。自己拡張の欲望に振り回され、愚かな事を人有史以来繰り返してやって来ているのが人間であり、それは未だに続いているのです。

これは個人の中でも多々ある訳で、こと音楽に限って言えば、人より秀でたものがあれば音楽よりもその技を聴かせたくなって、大声でコブシ回して、複雑な和音を使って、超絶早弾きなんて事をやりたがる。自己顕示欲は誰しも子供の頃から持っているものですが、それをそのまま舞台で振り回しているのは、あまりに幼稚な感性ですね。私にはロレックスやアルマーニで着飾って、自慢しているバブル時代の兄ちゃんと同じように見えます。肩書の看板を常にぶら下げているのも同じ事。厚化粧のように飾り立てたものは観たくないのです。その人そのものから立ち現れる音楽・世界を私は観て、聴きたいです。

キャリアを重ねる程に問われるのは音楽であり、音楽家としての器です。どんな音楽を創造してくれるのか、リスナーはそれを期待しているのではないでしょうか。かつて3大ギタリストなんて呼ばれたベック・クラプトン・ペイジは皆良い曲を創る一流の作曲家でもありましたね。特に個人的にはジミー・ペイジの作品は今で聴いても褪せる事の無い素晴らしい曲だと思います。

技というものは常に乗り越えられて行くものです。その内空を飛ぶ乗用車も登場するかもしれません。エドワード・ヴァン・ヘイレンがデビューした時に、これ以上のギターの技はもう無いだろうと、当時感じましたが、今やエレクトリックギターの技はとんでもない領域に来ています。

もう人間業ではないですね。今後どうなって行くのでしょう?。技に任せてガツガツやるのも、若さとして一つの勢いになるかと思いますが、そこで止まっていたら音楽家・演奏家としての評価も付かないし、かつて凄いと言われた技もどんどんと次の世代に追い抜かれて単なる懐メロになってしまいます。ファンとしてはお気に入りのアーティストがベテランになって、どんな境地でその人独自の音楽を聴かせてくれるかを期待しているのではないでしょうか。

私は技が見えるうちはまだまだと、よく自戒を込めて書いていますが、技の先にある世界を聴かせることが出来て、初めて技に存在理由が出てくると思っています。そんな音楽を創るのが音楽家の仕事であって、技を披露するのは音楽家の仕事ではない。私はそう思いますね。

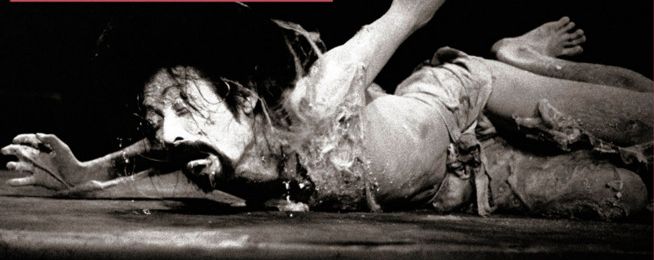

逆に世の中にはそんな技巧を拒否して、想い入れを看板にしている人も多いですが、それも結局音楽に魅力がないと、ただのポーズのようにしか見えません。魂だ血だなどと激しい思い入れは判るのですが、入魂なんて言いながら神妙な顔をしてブルースやフラメンコをやっている日本人には、私は理解が及びません。日本ならではの新たなブルースやフラメンコを創り上げるという創造的なアプローチには大いに共感しますが、そういう人もまたほとんど見当たらないですね。物真似で終わっていては意味がありません。土方巽のような、新たなジャンルを創り上げる人物は久しくお目にかかったことがありませんね。

土方巽

今、芸というと芸術の方が格上のようにも思われますが、芸術という言葉は明治に作られた新しい言葉です。日本はもう1000年以上も前から和歌を通して創造的世界を描いてきました。芸は決して技というだけで終わるものではないと思います。世阿弥や芭蕉、利休らが創造した世界の何と深く大きく深遠な事か。皆さんにもお分かりかと思います。そういう先達の築いて来た豊穣なまでの歴史の中で、お稽古事を垂れ流しているようでは、とても音楽家とは名乗れませんし、人前で演奏するのは、日本文化を創り上げた先人達に対する冒涜とも言えるのではないかと私は常に感じています。

私は私独自の音楽を創り、その世界を表現して行きたいですね。それがどう評価されるかは判りません。しかしやらずにはいられない。そんな気持ちでここまでやって来ました。少しづつ少しづつ自分らしい世界が出来上がりつつあります。それは琵琶を手放すまでずっと続く事でしょう。

ワクワクしてしまうような芸を舞台で観て、そこに立ち現れる魅力に溢れる世界を感じたいですね。

今月の琵琶樂人倶楽部は、恒例の「次代を担う奏者達」を開催します。毎回少しづつ出演者も変わり、今年は、昨年も出てくれた古田佐知子さん、鈴木晨平君の他、欣侘東生さん、中山誠也君の二人が加わり演奏します。中山君はまだ始めたばかりなので今回は祇園精舎のみですが、他の三人はオリジナル曲での挑戦です。

このシリーズは、これまでにも色んな方に出て頂いたのですが、皆さんが揃ってオリジナルというのも初めてです。

琵琶は流派に入らないと弾く事が出来ない、と思っている人も多いですが、そんなことは一切ありません。よくこのブログに登場する尼理愛子さんはヤフオクで琵琶を落札して、全くの独学で毎月オリジナル曲でライブ活動をやっていますし、かく言う私も独学のようなものです。最初に少しばかり習ってみましたが、流派の曲はどうにも好きになれなったので、未だに流派のフレーズはろくに弾けないし、今迄大ホールだろうがライブハウスだろうが海外公演だろうが、琵琶の活動を始めた最初から流派の曲を弾いたことは一度もありません。オムニバスを入れると11枚となるアルバムも全て自作曲を収録し、全てオリジナル作品を演奏する活動をもう25年ほどやってます。弾き語り曲も、壇ノ浦や敦盛等、自分が演奏する曲は歌詞も節もフレーズも全部オリジナルを弾いています。

琵琶はやっている人も少なく特殊な感じがするので、何だか流派に入らないとダメなんじゃないかという感じが強いかもしれませんが、何をどう弾いたって良いのですから好きにやればよいのです。ギターだったら遊んでいる内に、Youtubeなんか見ていて弾けるようになってしまう人の方が多んじゃないでしょうか。往年の名ジャズギタリストやロックギタリストが、誰かに習ったなんて話は聞いたことがありません。何かに所属して、流派の先生に習わないとだめという凝り固まったメンタルこそが、邦楽衰退の元凶かもしれません。

教室でお稽古した曲を、そのまま自分のレパートリーなんて言っているのでは、世の中から見れば「お稽古事」言われても仕方ありません。少なくとも作品を創り出して行くアーティストではないですね。何百年も受け継がれて来た曲~例えば「啄木」のような曲だったら、様々な時代の感性や波の中で洗練され、深い味わいと価値を持って今に伝えられていると思いますが、100年にも満たない、それも軍国主義時代の価値観の曲をわざわざ今やりたがるという事は、その演奏家がそういう思考を持っていると判断されても致し方ありません。

箱根岡田美術館 中庭の巨大な風神雷神図の前にて

もっと心を開放して自由な発想で、本当に自分の表現したい事をどんどんやって欲しいですね。平家の弾き語りをやるのだったら、何故それを自分がやるのかという根拠と哲学、独自の音楽観をしっかりと自分の内に持って、流派のコピーではなく、自分のやり方で、確固とした自覚を持ってやって欲しいものです。

「こういうものだ」「これをしちゃいけない」「きちんとしなくちゃ」なんていう旧世代が押し付ける幻想と偏狭な感覚に洗脳されるのはもう終わりにしませんか。何となく周りを見て皆と一緒で、なんていう平和ボケした村人感覚ももうそろそろ卒業しないと。今はネット配信で作品が瞬時に世界に流れて行く時代です。私の作品も海外の方が買って聴いてくれているのです。活動のやり方も、センスも基本も、もう日本という枠で考えている時代ではありません。流動するが如くに変化し続けているのです。世界を見れば、まもなくドル建ても終焉するでしょうし、G7よりもBRICSの方が経済活動が大きくなっています。そういう中で日本音楽を発信して行こうとするのだったら、頭をいい加減切り替えないと!!。

音楽は時代と共に在ってこそ音楽。せっかく琵琶という他には無い、妙なる響きのを奏でる楽器を手にしたのだから、何物にも囚われず自由に自分の音楽を、私は表現して行きたいのです。

4月12日(水)

場所:ビオロン(JR阿佐ヶ谷北口徒歩5分)

時間:19時00分開演

料金:1000円(コーヒー付き)

出演:塩高和之(琵琶・司会)古田佐知子 鈴木晨平 欣侘東生 中山誠也(以上琵琶)

演目:祇園精舎 旅宿の花 琵琶行 うすらい 鵺 あゆの風 他

お待ちしています。

30代の半ば辺りにやって組んでいたグループ Orientakeyes

30代の半ば辺りにやって組んでいたグループ Orientakeyes

またネックは弦楽器にとってとても大事で、幅や厚み、材質等音色に直接関係してきます。ギターやヴァイオリンの様に直接ネック表面に指を付ける楽器の場合は、指板の材質でかなり影響が出ます。エボニー(黒檀)素材が多いですが、エレキギターなどでは、メイプルやローズウッドもよく使われます。それぞれに音質が違い、エボニーはしっとりと落ち着いた感じになりますし、メープルだとブライトでシャープな音がします。これはかなりの差となって感じられます。薩摩琵琶の場合はネックがボディーと一体型で、いわばスルーネック状態で、尚且つ高い柱(フレット)が付いていますので、ネック表面~ギターで言う所の指板~に指は直接当たりません。つまり指板というものが無く、ネックの材質はボディーと同じものとなります。ですので琵琶のネックの問題は厚みと幅、そしてギターに於けるフレットと同じく柱の材質に左右されます。ギターのフレットも厚みや高さ、材質でかなり音が変わってきます。

またネックは弦楽器にとってとても大事で、幅や厚み、材質等音色に直接関係してきます。ギターやヴァイオリンの様に直接ネック表面に指を付ける楽器の場合は、指板の材質でかなり影響が出ます。エボニー(黒檀)素材が多いですが、エレキギターなどでは、メイプルやローズウッドもよく使われます。それぞれに音質が違い、エボニーはしっとりと落ち着いた感じになりますし、メープルだとブライトでシャープな音がします。これはかなりの差となって感じられます。薩摩琵琶の場合はネックがボディーと一体型で、いわばスルーネック状態で、尚且つ高い柱(フレット)が付いていますので、ネック表面~ギターで言う所の指板~に指は直接当たりません。つまり指板というものが無く、ネックの材質はボディーと同じものとなります。ですので琵琶のネックの問題は厚みと幅、そしてギターに於けるフレットと同じく柱の材質に左右されます。ギターのフレットも厚みや高さ、材質でかなり音が変わってきます。 表板の厚みも大事で、表板が薄いと弾いている本人としては鳴っているように感じますが、音が軽くなってしまって遠鳴りしないのです。これはフラメンコギターなどにも言えるのですが、表版が薄いので、打撃音は反応が早いのですが、遠鳴という点では、厚みのあるクラシックギターの方がはるかにあります。また演奏に於いても、力を入れてバシバシ弾く方は確かに手元では大きい音がしますが、音が潰れていて、少し離れるとぼやけて打撃音しか聞こえません。音は末広がりに響いて行くので、手元で潰れた音を出すと10mも離れるとぼやけてしまいます。フラメンコでもクラシックでも名手は決して力任せには弾きません。パコ・デ・ルシアがその良い例だと思います。薩摩琵琶は表板にある程度の厚みのあるものを選んで、且つ力任せで弾かないように手首のしなりをうまく使って、且つアクセントはしっかり付けても、絃から撥を素早く離し、絃に負担をかけないタッチで弾くと、響きがしっかり客席に届きますよ。

表板の厚みも大事で、表板が薄いと弾いている本人としては鳴っているように感じますが、音が軽くなってしまって遠鳴りしないのです。これはフラメンコギターなどにも言えるのですが、表版が薄いので、打撃音は反応が早いのですが、遠鳴という点では、厚みのあるクラシックギターの方がはるかにあります。また演奏に於いても、力を入れてバシバシ弾く方は確かに手元では大きい音がしますが、音が潰れていて、少し離れるとぼやけて打撃音しか聞こえません。音は末広がりに響いて行くので、手元で潰れた音を出すと10mも離れるとぼやけてしまいます。フラメンコでもクラシックでも名手は決して力任せには弾きません。パコ・デ・ルシアがその良い例だと思います。薩摩琵琶は表板にある程度の厚みのあるものを選んで、且つ力任せで弾かないように手首のしなりをうまく使って、且つアクセントはしっかり付けても、絃から撥を素早く離し、絃に負担をかけないタッチで弾くと、響きがしっかり客席に届きますよ。