毎年梅雨時期は一年の内で一番忙しいのですが、何だかこのところ暇になっているので、色々と人に会う事が多いです。コロナ禍の頃の方が地方公演やらレクチャーやら、演奏会もそれなりにあって忙しくしていましたね。もしかするとこのコロナの3年間を境に、活動が次の段階にシフトしているかもしれません。これは良い兆候です。活動が変化して行く時期というのは、今迄にない作品が生まれて、且つ素晴らしい共演者にも出会いうものです。来月はパフォーマーの中村明日香さんとの初共演もありますし、これは今後面白い事になって行きそうですよ。

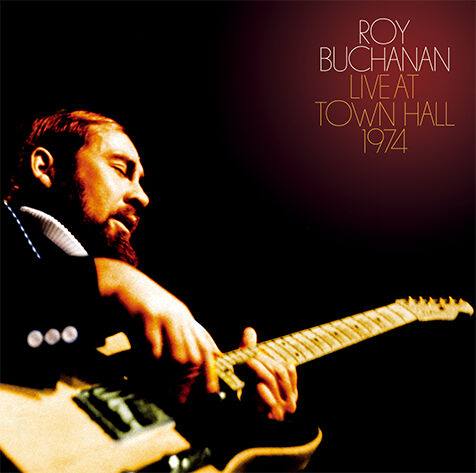

琵琶樂人倶楽部にて、Vn:田澤明子、As:SOON・Kim各氏と photo 新藤義久

最近何かと引用する機会がある論語ですが、こんな文章があります。

「これを知るものは、これを好む者に如かず。これを好む者は、これを楽しむ者に如かず」

仲間と色々話していると、今来ているキーワードは「楽しむ」なんです。上記の画像は昨年の琵琶樂人倶楽部の時のものですが、この3人でやった「まろばし」と「西風」は最高でした。お二人ともレベルはウルトラハイですし、ジャンルが違う事もあって、アプローチがそれぞれ違ってとてもスリリングで「楽しかった」ですね。自分の核となる感性というものは枠を取り払った時にこそ出てくるのでしょう。そんな時に人は心底「楽しめる」のかもしれませんね。

しかし残念な事にコンプレックスが先に来てしまう日本人はこと音楽となると、ジャズでもフラメンコでもクラシックでも相手と同化しようとして表面の形を真似る事に終始して満足してしまいますね。これで本当に楽しんでいるんでしょうか。

photo 新藤義久

私は以前から、音色に身体性を感じられない人や、いつも重い鎧や看板を背負いこんでいるような人とは演奏しません。そんな方とは、お話が来たら一度はお付き合いしても、次からは丁重にお断りしてしまいます。特に上手いと言われている人程、技術があるせいか、そういうものを心の内に持っていると、それが漏れるように演奏にも音色にも、目つき態度にも現れてしまいますので、とても舞台で聴いてはいられないです。全然楽しそうに見えませんし、そういう人とは縁を結びたくないのです。邦楽や雅楽の現場では、特に残念に思う事が多いです。とにかく身軽になってこころから楽しんでいる人が最高ですね。

そして私が楽しんでいると感じる人は皆さん静かです。声が大きくうるさい人は見たことがありません。どうしてでしょうね。先日もそんな自分の道を楽しんでいる仲間とゆっくりと「お茶の会」をやって来たのですが、とても静かで穏やかな時間でした。

色んな音楽への接し方があって良いと思いますし、どんな形でもその中に喜びを見出す事も大事だと思います。要は自分のやっている事を心底楽しんでいるか。そこに尽きますね。私は何よりも音楽を創り出す事が私の悦びであり、そしてそれを舞台で演奏出来ることが最大の楽しみなのです。

「楽しんで」生きて行きたいですね。

鶴見歴史の会主催による総持寺紫雲臺での「源氏物語講座」、琵琶樂人倶楽部の新シリーズ「平家物語を知ろう」は無事終わりました。もう少しすっきりと話せるようにしないといけないですね。特に源氏物語を語るにはまだまだ勉強が足りません。会場となった総持寺の紫雲臺は以下の写真のように本当に素晴らしい大広間で、私にはもったいないくらいの場所でした。源氏物語の話より琵琶の話の方が多かったですが、とりあえず好評だったようですので、何はともあれ良かったです。平家物語の方は東洋大学の講座でも秋にやりますので、それに向け更に深めて行きたいと思っています。

上:共演の大浦典子さんと 下:紫雲臺座敷(レクチャーをやった場所)と庭

少し前になりますが、ちょっとした打ち合わせがあり、久しぶりに青梅~奥多摩に行ってきました。少し時間がありましたので御岳迄渓谷を歩いたりして、随分と充電させてもらいました。

私は青梅から奥多摩辺りはとても好きで、30代の頃から時々行っていたのですが、やっぱり自然の中に身を置いていると気持ち良いですね。心も穏やかになって行きます。今居る杉並も部屋の中に居れば、まあ普通に静かなのですが、救急車のサイレンや人の喋り声等都会の喧騒からは逃れられません。人間生きていれば、どこに居てもストレスは尽きないものですが、自然な環境の中に居る時と、ビルと人込みのはざまに居る時では心の安定が随分変わります。

2011年「風の軌跡」レコーディング 相模湖交流センター

2011年「風の軌跡」レコーディング 相模湖交流センター

しかし音楽は、そんな人の集まっている所にこそ存在し、また音楽家はそんな社会の中でこそ活動して行けるという現実もありますので、いつも気持ちの良い所に身を置いてのんびりしている訳には行きません。左の写真は2011年のアルバム「風の軌跡」のレコーディングの時のもの。樂琵琶のアルバムという事もあり、気分を変えてゆっくり録音したいと思って、相模湖交流センターのホールを借り切って録りました。ここは相模湖畔にあるホールで響きがちょうど良く、のんびりとした中で録音する事が出来たせいか、このアルバムはとても記憶に残る作品となりました。今でもこの中の曲をよく演奏しています。来月も宮ヶ瀬湖近くで演奏会があるので楽しみです。

夏への扉

青梅には、もう10年??15?程前から必ず行っている喫茶店「夏への扉」に、今回も寄ってきました。何故かいつ行ってもお客さんは誰も居なくて、今回も誰も居ませんでした。店内はレトロ感が溢れていて、静かで落ち着きます。昔は診療所だったそうで、地元の方は「昔は何だか怖い所だったんだよ」とのこと。

小さな喫茶店なんですが、線路をまたぐ橋のすぐ脇にあり、この空間が何とも好きなんです。私は前にも書きましたが、色んな町に行って喫茶店巡りをするのが趣味みたいもので、行くとこ行くとこで、良い感じの喫茶店を見つける嗅覚があるんです。

過去記事「喫茶逍遥」

喫茶店マニア界隈には有名な所のようです。お勧めですよ。都会とは違う時間が流れてます。

青梅では、かなり前に繭蔵という所で演奏会をやって、2018年には宗建寺というお寺で演奏したこともありますが、これからも是非青梅で演奏する機会を持ちたいですね。

銀嶺

また青梅の名物ともいえる居酒屋「銀嶺」も健在。カウンターだけの小さな居酒屋なんですが、おかみさんが一人で切り盛りしている抜群のレトロ感がたまらない場所です。今回は時間が無かったので寄れませんでしたが、午後3時過ぎには既にお客さんがカウンターで飲んでました。

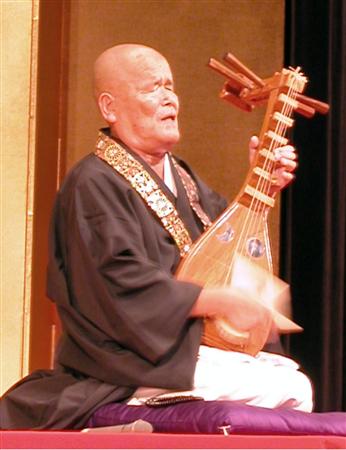

photo 新藤義久

私は静かな所に居たいという気持ちが年々強くなっています。特に夜が静かな所に居たいですね。高円寺や阿佐ヶ谷の夜の盛り上がりは好きですし、皆で気軽な居酒屋さんに呑みに行くのも好きなんですが、空間が無く、人が多すぎる都会はそろそろ卒業という感じかな。そんな私には青梅辺りがちょうど良いかなと、今回久しぶりに行ってみて思いました。しかし現実は駅前のビルが解体されていて、駅周辺のレトロな界隈から少し離れると、そこはもうベッドタウンと化していました。結局私は自分にとって理想的な緑あふれた景色しか見ていないという事です。安息の地はまだまだ遠そうです。

以前にも書きましたが、私の音楽活動は5年または10年の単位で徐々に変化して行くのを感じます。自分でコントロールしている訳ではないのですが、ふと気がつくと活動の在り方が変わっているのです。年齢と共にとも言えるかもしれませんし、何かに導かれているとも言えるかもしれませんが、とにかく緩やかにそして確実に変化しているのです。そんな私が安息の地に辿り着く事は出来るのか。最近そんなことをつらつらと考えます。きっと時期が来れば安息の地への扉もすっと開くでしょう。一気に開く扉ではないと思いますが、徐々に行くべき所に導かれているような気もしています。これからの人生を楽しみたいですね。

今月から琵琶樂人倶楽部の新シリーズ「平家物語を知ろう」が始まります。のんびりとやるので、忘れた頃にやる感じになると思いますが、ゆっくり掘り下げて行こうと思います。

今回は平家琵琶を弾く津田惠月さんにもちょっと演奏してもらって、ほんのサワリでしかありませんが平曲も聴いてもらいます。津田さんはプロ活動をしている訳ではなく、アマチュアの立場でずっと平曲を稽古している方で、以前も一度演奏してもらったのですが、今回は祇園精舎の冒頭と、橋合戦の一部をやってもらう事になりました。

今回は平家琵琶を弾く津田惠月さんにもちょっと演奏してもらって、ほんのサワリでしかありませんが平曲も聴いてもらいます。津田さんはプロ活動をしている訳ではなく、アマチュアの立場でずっと平曲を稽古している方で、以前も一度演奏してもらったのですが、今回は祇園精舎の冒頭と、橋合戦の一部をやってもらう事になりました。

平曲は名古屋に伝わる盲人伝承のものと、東北で武家の教養として演奏されて来た仙台系と言われるものがありますが、やはり盲人の演奏するものと、晴眼者が譜面を見ながら演奏するものでは、優劣という事でなく、かなり違いがあります。私は愛知県の豊田能楽堂で、名古屋系唯一の盲人演奏者 今井勉検校と御一緒したことがありますが、その声のエネルギーにはびっくりしました。我々が持っている上手い下手という価値観・概念を越えて、独特のエネルギーを感じました。今井検校もお弟子さんがいないそうなので、盲人伝承の系統ももうほどなく絶えてしまうかもしれませんね。

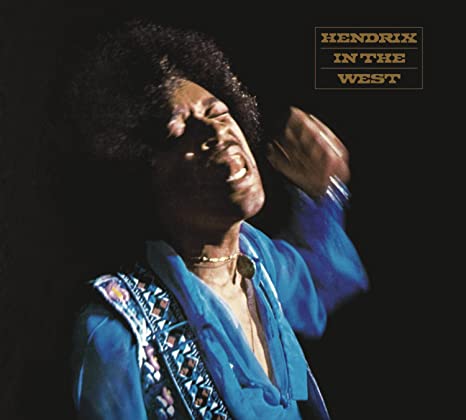

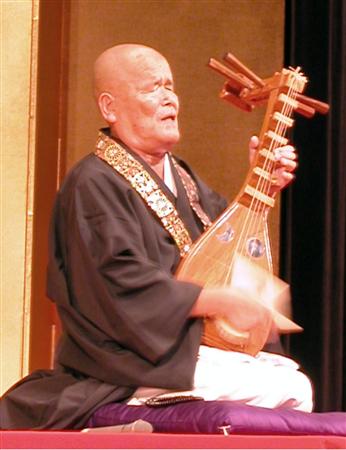

永田法順師

永田法順師

九州日向、今の宮崎県にいらした最後の琵琶盲僧 永田法順さんという方も2010年に亡くなりましたが、最後迄仏弟子は取るが音曲の弟子は取らないと言っていました。永田さんの演奏も目の前で聴いたことがありますが、やはり我々とは違うエネルギーを感じました。もうあの音を継ぐ人も居ないのかと思うと寂しいです。やはり人間にとって目が見えるかどうかという事は、想像以上に大きなことなのでしょう。晴眼者には感じる事の出来ないものを、盲目の方は感じているのだと思います。

そろそろ、仙台系の平曲とは別に、現代の平曲というものも出てくるかもしれませんね。仙台系が歴史の流れの中で、近世に入って、武家の晴眼者の間で成立して行ったように、また新たな歴史が平曲にも出来て平家物語の新たな魅力を発信していったら面白いですね。

日本の琵琶樂は、1000年以上の長い歴史があるにも関わらずまだまだ研究が少なく、私が活動を始めた約25年程前には琵琶樂として全く研究されておらず、伝説や思い入れだけで、何も解明されていない状態でした。大体薩摩琵琶では、その発生当時は平家物語をほとんど取り上げていませんでした。大正時代辺りには人気のエンタメでしたので、平家物語でも、敦盛が名乗りを上げてしまうようなまるで冒険活劇のように仕立て、古典に対する考察や研究という所からはかけ離れてしまいました。もう平家を題材にした大衆芸能として取り上げられていたのです。

いつも書いていますが薩摩琵琶は幕末少し前辺りが発祥とされていて、流派が出来たのは明治40年。まだ組織の形が出来上がって100年程度の音楽です。しかし当時薩摩琵琶の演奏者は古典と称し宣伝している人ばかりでした。特に新しい流派程「古典だ」と言い張っていたのが滑稽でした。ようは箔を付けたくてしょうがなかったのでしょうね。私は正直な所、そういう風潮を見て、浅さはかとしか思えませんでした。

豊田能楽堂演奏会終演後、私の右隣が樂琵琶の製作者 熊澤滋夫さん、左隣は薦田治子先生、そして語りの古屋和子さん

幸い20年程前から武蔵野音大の薦田治子先生が、やっと伝説や思い入れで塗り固められていたものでなく、資料に基づいたまともな歴史をまとめて発表して、やっと琵琶樂の正しい歴史が見えて来ました。しかしまだまだ琵琶樂は研究が足りません。今後も琵琶樂の歴史は更に研究されて、次世代へと繋げて行って欲しいと思います。

このように私は琵琶を手にした最初から、琵琶樂の音楽学分野の著しい遅れを本当に心配をしていて、演奏者の立場から色々と発して行きたいという思いから琵琶樂人倶楽部を立ち上げたのですが、今後琵琶樂史の分野に関しては、薦田先生の後に続く研究者がもっと出てくるのを期待しています。

賢者は過去に学ぶと言いますし、温故知新などとも言いますが、ただ表面を眺めていても、知識が増えるだけで、そこから何か発想するという事はありません。平安時代に武士である平家が何故、急激にのし上がる事が出来たのか。それは財力というだけでなく、伝統や歴史が無い故に0からの発想が出来たからだと私は思います。そして何故ほどなくして平家が没落したという事も、ただ「驕れる平家」というだけでなく、そこに時代の流れを読めず発想を変えられなかった平家一門の姿勢が見てとれるのです。

箱根岡田美術館 巨大な風神雷神図の前にて

私は自分なりに古典を読み解く事しか出来ませんが、平家物語をただの軍記物戦記物ではなく、そこに描かれている様々なものを今一度炙り出して行こうと思っています。

今回は平家物語の中の考察という事で、

①仏教的なものと儒教的なもの

②カリスマから組織的なシステムへの変遷

③文章中の音の描写とリズムの妙

先ずはこんなところを話していきたいと思っています。このシリーズは腰を据えて今後もやって行きたいと思うのですが、ちょうど今年は秋の恒例になっている東洋大学文学部特別講座で平家物語を取り上げるので、今回の琵琶樂人倶楽部はその前哨戦もなっています。

こうした古典に対する眼差しを忘れてしまうと、琵琶という楽器はちょっと和風の飛び道具になってしまいます。和服を着て琵琶を持って歌うという、目新しいパフォーマンスに陥ってしまうと千年以上に渡る歴史も色あせてしまいます。何故今自分が壇ノ浦や敦盛を弾き語るのか、その意味も意義も考えずに、珍しいお稽古事の延長でやる人ばかりになっては質は上がらないし、キャラを売っているだけで、琵琶樂の魅力も伝わりません。

薩摩琵琶、特に5絃の薩摩琵琶(錦琵琶)は水藤錦穰師が考案し、昭和に出来た新しい楽器であり、音楽なのです。次の時代を切り開く最先端の音楽を奏でる楽器として生まれたのです。是非次の時代を開くような音楽を奏でて頂きたいなと思っています。

2023年6月14日(水)大85回琵琶樂人倶楽部「平家琵琶を知ろう」

場所:阿佐ヶ谷名曲喫茶ヴィオロン

時間:19時00分開演

料金:1000円)珈琲付き

出演:塩高和之(レクチャー)ゲスト 津田惠月(平曲)

演目:橋合戦 祇園精舎

今は激動の時代。その中に在って次の時代を生きる為のヒントが、古典には沢山書かれているのです。貴族から武家へと権力が移行した平家物語の時代も正に激動の時代でした。その時人間はどんな事をしていたのか、しっかり描かれているのです。是非古典をもう一度味わって頂きたいと思っています。

コロナも一段落ついて世の中も動き出しているような気がするのですが、同時に騒がしく感じる事が多いです。戻って来たという方も居ますが、私は年季が入って来たのか、もっと静かな暮らしがしたいな、と思う事が年々増えて来ました。

photo 新藤義久

以前「才能は静けさの中で作られ、性格は激流の中で作られる」というゲーテの言葉を載せました。これは実に納得のいく言葉として私の中に残っています。しかしもう性格は充分に作られてきましたので、激流の中に身を置くのはそろそろいいかなとも思っています。ただ音楽は社会と共に在るので、山にこもっているだけでは作品は創れません。つまり都会を逃げ出しただけでは私の人生も音楽も成就しないのです。今後の活動を考えると、じっくり私の音楽を聴いてもらえる演奏会をやりながら、静かな環境に身を置けるように、自分を取り巻く形を整えて行きたいですね。

基本的に私は大人数で動く事が苦手なタイプで、いつも書いているモットー「媚びない・群れない・寄りかからない」というのは私自身の性格でもあります。まあつまりは天邪鬼という事ですな。

しかし何でも自分の中だけで完結していては、大したことは出来ません。それはオタクと同じです。仲間と群れていようと一人でやろうと、自分という枠の中からしかものが見えないようでは、大した事も出来ないし、何事も成就しないのです。

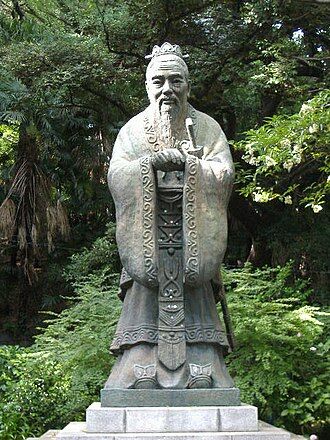

湯島聖堂にある孔子像

湯島聖堂にある孔子像

孔門十哲として知られる子貢という人が、ある時孔子から「お前は瑚璉だな」と言われたそうです。瑚璉とは、宗廟を祭る時に供物を入れる器の事。玉などをちりばめてあり、大変貴重で器の中の器と言われる最上のものですが、孔子の言葉は決して誉め言葉ではなかったようです。つまり世にいう才人は自分の才能を誇り、自分の力でのし上がろうとします。そして自分にこだわるばかりに、自分の周りの人を生かすことが出来ず、自分を忘れる事が出来ない状態だと言っています。いくら素晴らしい器でも、他を生かすことが出来ないのであれば、素晴らしい瑚璉でも器は器、君子には成れないと言っています。

確かに能力のある人はそれなりの仕事は出来るでしょう。しかしそれは見事な芸という所から離れることは出来ません。自分という小さな器を誇っているだけです。いつも書いていますが、マイルス・デイビスの音楽を聴いていると、周りの才能が生きるように音楽を創っていているのが良く解ります。だから聴く度にリスナーを魅了し、その音楽には無限の可能性を感じる事が出来るのです、今になってみて、更にそのスケールの大きさを感じますね。

上手さや肩書を掲げて自分を誇り、他と比べて自己顕示欲を満足させて喜んでいるような小さな枠の中の村人感覚に留まっている内は、そこ迄でしかありません。またいくら表面的には控えめな姿勢を取っていても、自分の中がこんな心の状態では、やはりその程度の器でしかないのです。それも小さな小さな器でしかないのです。上っ面ではなく、自分が見据えているのが何処かという問題です。かつて日本音楽文化を創って来た世阿弥や明石覚一、宮城道雄、永田錦心など、次の時代へとバトンを渡すことを成し得た先達は、周りの人を次の時代へと導き、その才能を生かすことが出来る器だったのです。音楽では、綺麗な飾りのついた器を披露しているようなお上手な人は沢山居ますが、大きな器で人を受け入れ、更にその器を超えて人を育てるような邦楽人はあまり見かけませんね。

藤枝の楽園

私は自分の生き方しか出来ませんし自分の事で精一杯なので、人を育てるような器ではありません。まあ自分の人生において、出来るだけなるべく視野を広げながら自分らしい生き方をして行こうと思っています。少し静かな場所に身を置きたいと常々願っているものの、社会との繋がりも適度に持ちながら創作活動もして、ゆったりと時間を過ごす事はなかなか難しいです。市街地にはもう私が落ち着いて生きて行ける場所は無いのかもしれません。静けさの中でゆったりと生きたいですね。以前載せた事がある藤枝のコテージは夢のような楽園で、私の一つの理想ですが、車の運転も出来ない私では、とても住めないですね。音楽活動も難しい。ふもとの方であれば何とか行けそうな気もするのですが・・。

都会には出逢いもあり、様々なものが生まれ出て、創作への刺激に溢れているものの、そろそろ次の段階へシフトして行きたいですね。外に広がる感性を持ちながら、己の中に在る音楽をもっと高めたいのです。

有難い事に今はあまりコストをかけず、音楽を世界に配信出来るシステムがあるので、アーティストとしては、常に外と繋がっている状態を保てることが出来、大変にありがたい時代です。それに伴い演奏会の在り方もどんどん変わって行くでしょう。そんな時代に個人的な名人芸の「瑚璉」として終わるか、それとも演奏する人が生き生きと表現できる作品を発表し、その曲が後の人にも受け継がれて行くような作品を遺す事が出来るか、本当の中身が問われますね。

photo 新藤義久

ちょっとお知らせ

池袋FMという局で「金曜日のポエトリー」という番組があります。パーソナリティーは以前より色々とお付き合いを頂いている、アートイベントのプロデューサーであり歌人でもある立花美和さん。以前にも出演したことがあるのですが、6月は2日の放送からマンスリーゲストとして私が色々喋っています。

池袋FM 池袋FM公式サイト (ikebukurofm.com)

「金曜日のポエトリー」毎週金曜日19時30分~19時45分に放送。

インターネットラジオですので、どこからでも聴くことが出来ます。

視聴方法は、RADIO 現在放送中の番組│池袋FM オフィシャルサイト (ikebukurofm.com)

お暇な方は是非どうぞ。

さて、私は静かな暮らしに入ったとして、どんな作品を残して行けるでしょうか。都会の中から生まれ出た音楽と、静かな環境から生み出されるであろう音楽の変化を楽しみたいですね。

もうすっかり半袖生活になりましたね。ちょっと間が空いてしまいました。今年は花粉症にもあまり悩まされなかったし体調も良いのですが、5月は両親の命日でもありますし、琵琶の演奏活動を始めた頃に大変お世話になった方も5月に旅立っているので、さわやかな風を感じながらも、少しばかり神妙な気分です。

先ずお知らせが一つあります。夏に予定されていたヨーロッパツアーですが、琵琶の機内への持ち込みを許可してくれる航空会社が見つからず、今回は断念しました。大変に残念ではありますが、致し方ないですね。分解型を持って行こうとも思いましたが、今回はデンマークやスペインで現地に在住のハイレベルな尺八奏者と「まろばし」の演奏も予定していたので、やはりいつもの大型の琵琶以外には考えられないなと思い、また長いツアーですので途中の移動の事やチームの予算の事なども考え、断念せざるを得ませんでした。またの機会を待つこととします。

世の中は常に移り変わるので、10年前は良くても今ではだめなんて事も多々あります。機内持ち込みに関しても色々規定が変わっているのでしょう。象牙に関しても厳しくなっているのでしょうね。私は使う全ての琵琶を象牙レス仕様にしているので、その点については心配は無いですが、コロナの少し前には海外への琵琶の運搬を運送会社に頼んだ方が、象牙を使っているという理由で断られたそうです。ヴァイオリンの弓に象牙の細工があった為に、フランクフルトの空港で没収されたなんて事件もありましたね。

13年前ジョージア(当時はグルジア)の首都トビリシにあるルスタベリ劇場大ホールでの公演

人間は自分で変化を創り出しているつもりになっていますが、個人が世の潮流に合わせて変化して行くのは、なかなか難しいものです。自分に合う所や出来る所はすぐに対応するのに、対応できない所はいつ迄経っても心も体も付いて行かない。未だ象牙でないと良い音がしないという方も多いですし、「三味線の皮は若い犬や猫の皮でなければ使えない」「薩摩琵琶は武士道の音楽である」と叩き込まれ教えられた「これはこういうものだ」という観念から解放されるのは容易ではありません。

しかし世の中には、様々な人が居て、相容れない考え方生き方が溢れかえっています。小さな村の中で生きるのであれば、自分と同じ考え方同志、軋轢も無くやって行けるでしょうが、世の中は多様化をどんどんと突き進んでいます。LGBTQが今話題ですが、私が音楽活動を開始した20歳の頃から、そんな方々は周りに沢山居ました。性転換手術をした人も居れば、普段から身体とは別の性を自認して暮らしている人も沢山居ます。私は随分とそんな多様な中で生きて来ましたが、そんな私でも昨今の流れには、驚くようなことが多々あります。自分が思う程、個人のキャパは大きくないのです。

小田原の曹洞宗最乗寺道了尊。人が少ない時に行くと心休まって良い場所ですよ。

私は何か流れに乗れないと思った時には静かにのんびり頭と体を休めるようにしています。強い流れに対抗するよりも、先ずは自分自身に一番近い所に立ち返り、改めてその流れの中に入って行くと、自分がどうすればよいか、そんな道筋も見えてくるものです。こういう時には定番でやっている事以外には特に活動もせず、のんびり散歩でもしながら時が来るのを持っています。

アーティストはその時々の自分を曝け出して行くのが本来の姿だとも思っているので、焦って練習したりしてもあまり良い結果は得られません。練習を積み重ね練り上げた芸を披露するようになってしまうと、その技に寄りかかり、上手な自分に満足してしまう。それでは音楽に命は宿らないと思うのですが如何でしょう。作品を創って行くのがアーティスト。その本来の姿勢を忘れてはいけません。私はその時々の我が身を曝け出してこそアーティストだと思っています。

発想が浮ばない時には基礎練習でもしていれば、その内気持ちも開けてくるものです。

photo 新藤義久

最近は世の中も随分と様変わりしたと感じてます。戦争や近隣国との緊張関係は勿論ですが、凶悪事件が普通に生きている人々の周りで頻発し、力による支配という感覚が、個人のレベルで行き渡りつつあると感じる事が多くなりました。私はSNSを全くやっていませんので、ネットで少しばかり見る程度で、あまり世の中の事を知らない方ですが、それでも世の中に対して良い風を、今感じません。

何かに怒ったり争ったりする負のエネルギーは確かに一種のパワーを生みますが、そのパワーをよい事に上手く使う事は難しいです。負のパワーで目の前の事を何とかしても、結局負の連鎖にしかなりません。今の世界の状況の中では、力も必要な部分もあるでしょう。黙ってみているだけでは物事は解決しないので、平和ボケになる訳には行きません。自由は勝ち取るものという意味も自分でよく感じています。しかし最後には穏やかな心でしか平和は実現しないことを悟るような気がします。

音楽も同様、目の前の楽しさや格好良さを追いかけても、目の前を紛らわしているだけに終わります。エンターテインすることは良い事ですが、目の前の賑やかしで商売する事や名を挙げる事ばかりに気を囚われていては消費されるだけで、それは言い換えればいつも商人として何かと戦っている状態です。私にはとても出来ません。少なくともそういう姿勢はアーティストではないと私は思っています。

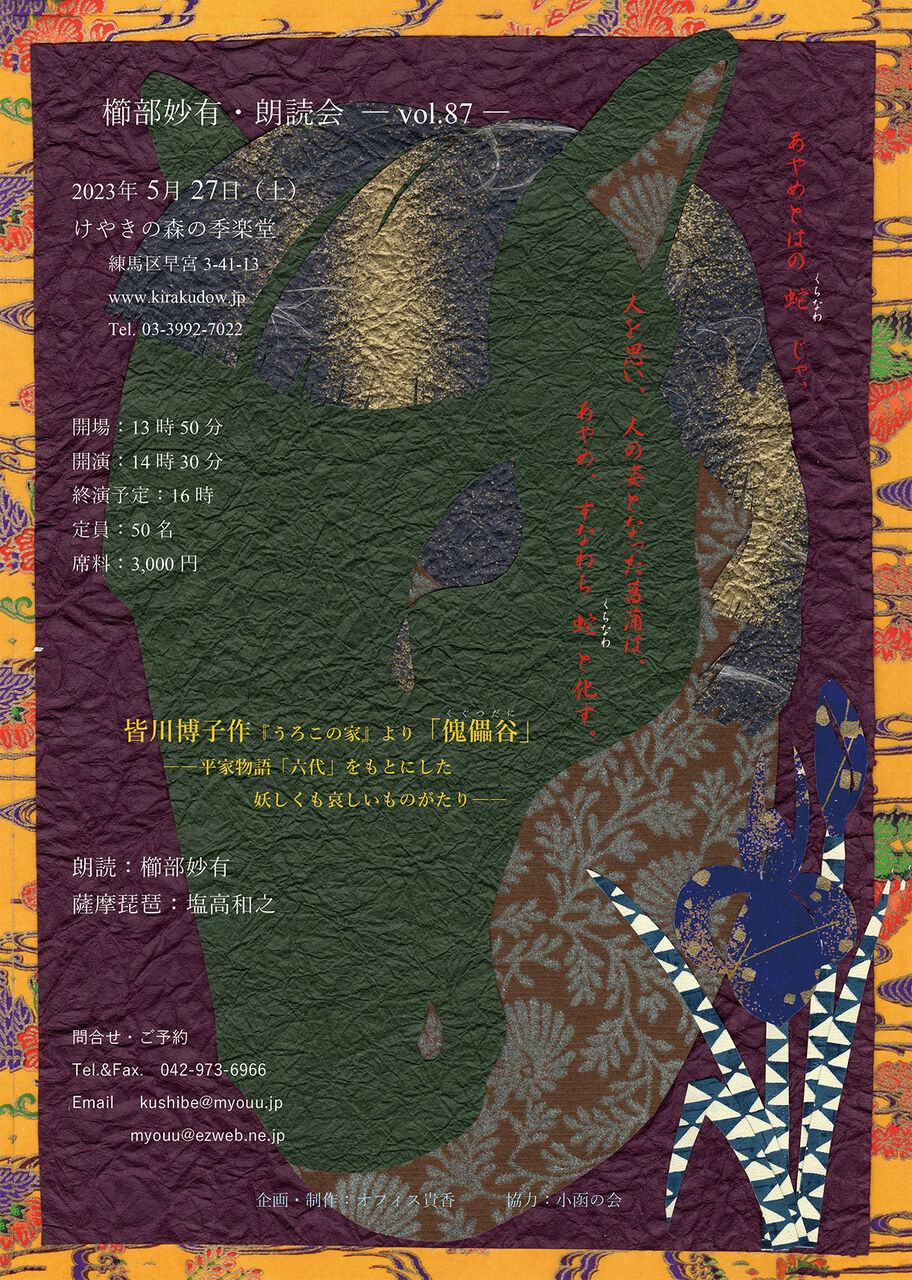

最後に今週土曜日にある櫛部妙有さんの朗読会お知らせを。会場の季楽堂は、とても良い空間で、ここに来るだけで気持ちが安らぐような素朴で懐かしい感じの素晴らしいスペースです。今期の演目は、「傀儡谷」。そして私は独奏曲「風の宴」を演奏します。是非お越しください。

激流とも言える世の中に、穏やかなエネルギーが満ちて、豊かな音楽が溢れる時代が来て欲しいですね。