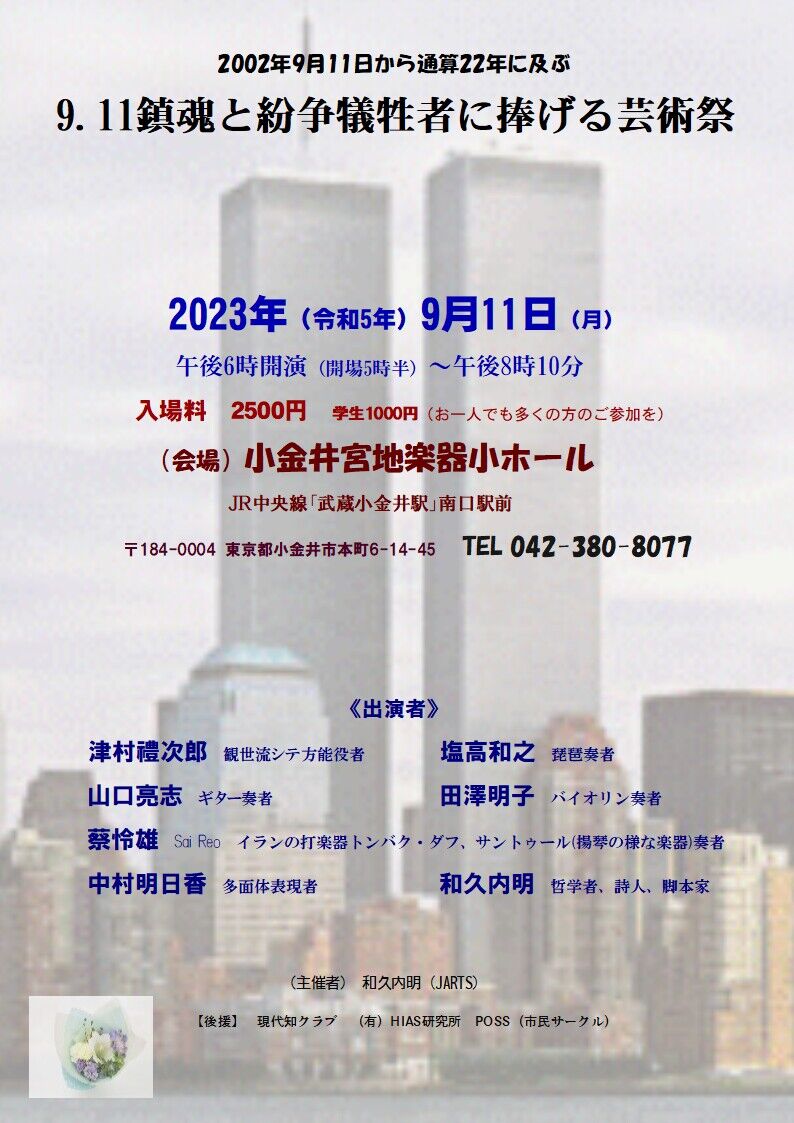

世の中は激動とも言える程に安定しませんね。私のような浮世離れしている人間にも、その波騒が伝わってくるという事は、いよいよ何かが始まるのかと思えて仕方がありません。

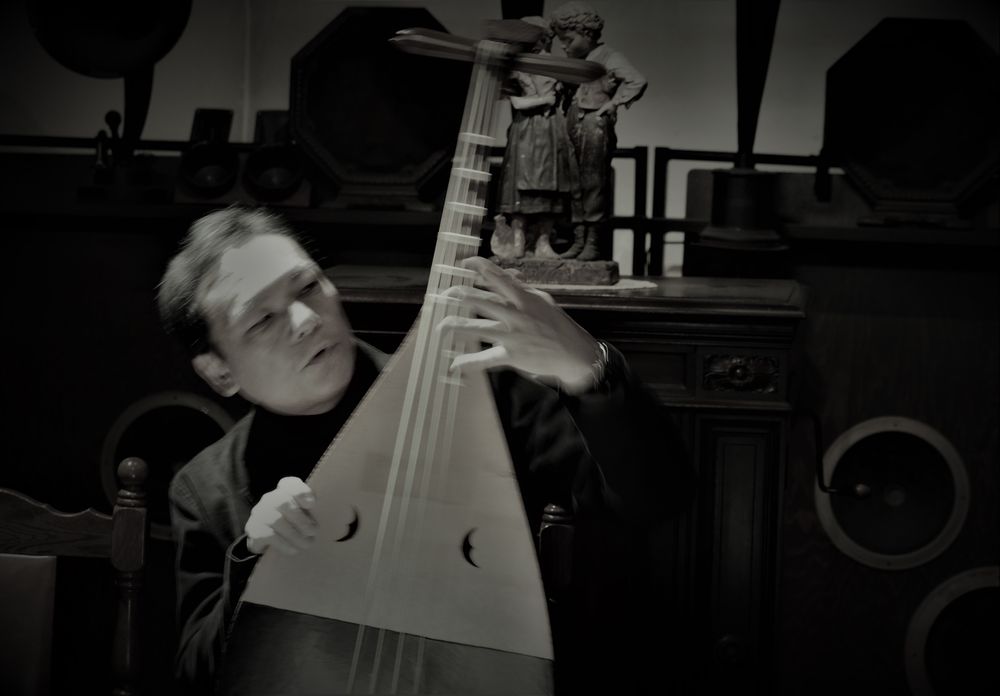

最近は演奏会が少ない分レッスンをよくやっています。私は教室の看板は今でも掲げていないし、教える事は積極的にやっていなかったのですが、コロナ自粛の3年間で、どういう訳か琵琶を習ってみたいという人が次々に集まって来ました。とはいえ私は流派の曲を演奏している訳ではないので、私のスタイルが良いという人にしか対応できません。また手取り足取り教える訳ではなく、自分でやるべきものを見つけて勉強して来いという方なので、一般の邦楽教室とは随分と感じが違うと思います。生徒は20代30代の若者が多く、正に今活動を開始しようとしている人もいますので、時々自分の若い頃の経験など話をするのですが、説教おやじにならないように気を付けてます。

30代後半の頃

30代後半の頃

私が東京に出てきたのは80年代で、まだネットもスマホも何も無い時代ですので、世の中に何が起こっているのか全く分からず、また他の事に目を向ける余裕もなく、自分の事でいっぱいいっぱいでした。故に情報も今のように入ってこなかったので、振り回される事もなかったです。あれから紆余曲折を経て、よくぞまあこれ迄琵琶を生業にして生きて来たな、としみじみ思います。今更ながら縁というものの深さや、導かれるが如き運命というものを感じずにはいられません。

私と同世代には天才が沢山居て、ピアニストの小曽根真さんやギタリストの山下和仁さんなどもう世界の頂点に行くような人が80年代から活躍していました。私とは大違いです。比べてもしょうがないのですが、その頃は「やはり音楽は天才がやるべきなんだな」なんてへこんでました。当時就いていたギターの師匠 潮先郁男先生は、そんな私を見て「自分が好きなものより、自分らしい、自分に合ったものをやりなさい」とよくアドヴァイスをしてくれましたが、その後作曲家の石井紘美先生が私に琵琶を勧めてくれて、やっと憧れではなく自分が本来持っているものが何であるかに気付くことが出来、自分の方向を見つけられたのは本当に良かったと思います。潮先先生や石井先生には感謝と共に、深い縁を感じずにはいられません。

何をするにも人より何倍も時間がかかり、何か発想が浮んでもそれを具体化するのに更にまた延々と時間がかかる。その上何度も失敗をしないと出来上がらないという天才達の真逆を行く性質ですが、これが私に与えられた人生であり、これで良かったのだと、今では思っています。

左:パフォーマー中村明日香さんと

右:メゾソプラノの保多由子さんと photo 新藤義久

現在は次のアルバムの曲創りとレコーディングが大きな目標で、只今新曲の作曲を進めているのですが、大分形が見えて来ました。今回は声を使った作品「Voices」、琵琶独奏曲「東風(あゆのかぜ)」他の収録を予定していますが、その他にも声を伴った曲が出来ないか模索中です。

弾き語りに関しては、作詞を森田亨先生にお願いして色々とやって来ましたが、まだまだスタイルとしてはモダンな琵琶歌という所に留まっていて、まだ新たな琵琶語りのスタイルは創れていません。私は器楽がまず先ですので、この部分は次の世代に託しても良いかとも思っています。今生徒で独自の弾き語り曲を創ってライブを重ねている若者もいます。まだまだこれからという感じではありますが、琵琶と声の新たな世界を築いてい行って欲しいですね。

上の写真は左がパフォーマーの中村明日香さんと宮沢賢治の「龍と詩人」をやった時のもの。右は「Voices」を歌ってくれているメゾソプラノの保多由子さんとの共演時のもの。まだまだ声と琵琶においては実験段階ではあるのですが、今後は声の専門家と組んで行く事は多くなると思います。作品もこうした専門家とのデュオやトリオのものを創って行きたいと思っています。

とにかく父権的パワー主義みたいな大声でコブシを回すスタイルを乗り越えて、軍国時代の歌詞や多分に男尊女卑的な内容も刷新して、これからを生きる人達に共感を持って受け継がれて行くものを創りたいですね。

琵琶の現代邦楽作品は相変わらず極端に少なく、今よりかえって武満さんの時代の方が、邦楽器の特質を捉えていたように感じます。少なくとも現在、日本人の生活の中に邦楽自体がありませんし、邦楽を作曲できる作曲家もほとんど居ません。皆洋楽の勉強を最初からやっていて、洋楽しか勉強しておらず邦楽を全く知らない人が作曲家と言って活動しているので、洋楽を邦楽器でやるという所で止まっているように思います。邦楽は彼らにとってアイデアやバリエーションというのが正直な所ではないでしょうか。現在の日本の音大出の作曲家には「日本音楽」は創ろうと思っても創れないとも言っても過言ではないと思います。創るのは洋楽ではなくあくまで邦楽、最先端の日本音楽を創って欲しいですね。そこに洋楽器を入れて次世代の邦楽を創る、そんな人が出て来ないですかね。せめて私は微力ながらあくまで邦楽の土台をもって作品を書き、その上で洋楽器とも共演するという事をもっとやって行きたいです。日本音楽の最先端に居たいのです。

まだまだ日本音楽の夜明けは遠い気がしています。

私自身も色んな作品を創っていますが、新たな琵琶樂として宣言できる作品というと、初期作品では「まろばし~能管(尺八)と琵琶の為の」「風の宴~琵琶独奏の為の」の二曲がその代表です。上に張り付けたものは、「まろばし」をヴァイオリンでやったものです。リズム・メロディー・ハーモニーという洋楽の基本となる三要素が全く無く、あくまで邦楽のセンスで全体が創られた曲を、洋楽器でやってもらうのは、とても面白いのです。どんな楽器を持ってこようがどこまで行っても邦楽という訳です。ヴァイオリンは勿論いつもの田澤明子先生ですが、彼女はとにかく柔軟なセンスと技術を持っているので、洋楽ではない現代の邦楽にすんなりと入ってきてくれます。

最近の作品で代表作と言えるのは、上記の「Voices」、8thアルバムに収録した「二つの月~ヴァイオリンと琵琶の為の」、その別ヴァージョンである尺八二重奏による「二つの月」でしょうか。これらはネット配信でもとても人気が高いです(Voices」は未だ未配信)。

その他、デュオを中心に色んな作品を作曲しているので、琵琶の可能性は誰よりも広げていると自負していますが、琵琶樂の次の時代を提示するような作品は今後もっともっと創って発表して行きたいと思っています。洋楽ではなく、あくまで日本音楽の最先端でありたいのです。

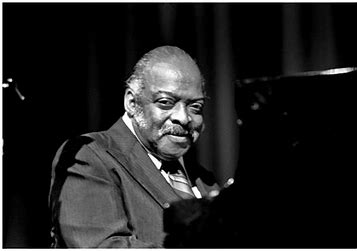

私が弾いている錦琵琶を開発した水藤錦穰師

私が弾いている錦琵琶を開発した水藤錦穰師

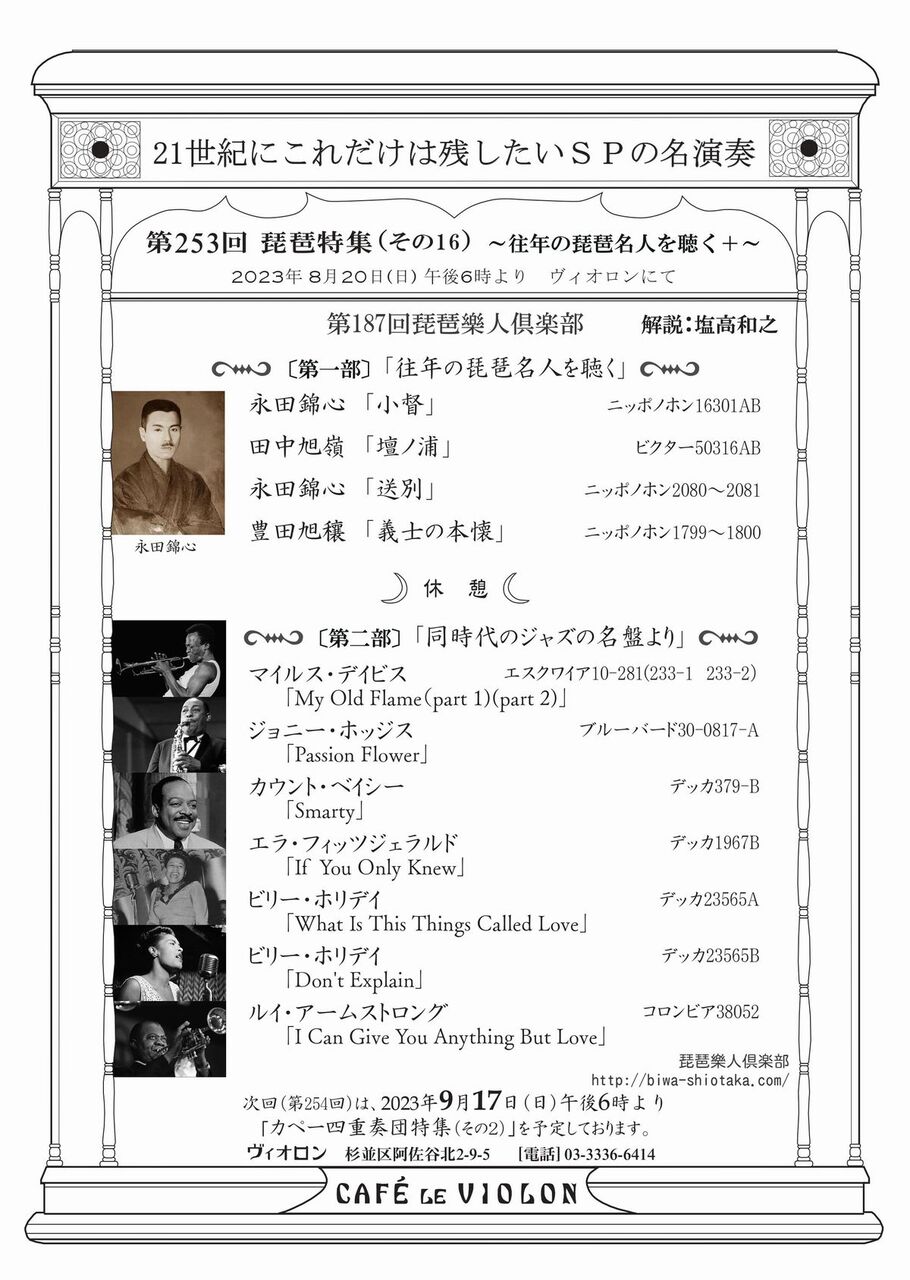

先日のSPレコードコンサートで聴いた先人たちの演奏は、皆驚く程レベルが高かったです。それは演奏する側も聴衆もその音楽を望んでいたし、それが時代の感性のど真ん中であったからです。これはかつてのジャズもロックも同じ事で、演奏者と聴衆がお互いに求めたからこそ次代の音楽になったので離、またその片方が求めなくなると衰退して行くのです。私はジャズを自分でやってみて、それが身に染みて良く解りました。もう私がやり始めた頃には、ジャズは一部のマニアのものになりはじめて行ったのです。琵琶は既にマニアさえも居なくなり、ただ珍しいものとして聴かれているのではないでしょうか。演奏する側は、高い志と日本音楽への深い考察・哲学を持っていないと、ただお稽古事の成果を聴かせているだけになってしまいます。

現代は色々なものが「自由」になってきました。良い面は多々ありますが、自由になればなる程そこに軸となるものがないと、人間は目の前の快楽と欲望にどんどん溺れて行きます。今はそれ故に邦楽に携わる人の姿が顕わになってきているとも言えます。つまりその人の志とレベルが問われているという事です。

音楽は創り出してこそ音楽たり得るのであって、過去をなぞったり、お上手を売り物にしたり、単なるアイデアを盛ったところで魅力ある音楽には成りません。

photo 新藤義久

自国の文化に誇りを持ち、矜持を持って生きる事は何も右翼でも何でもなく、世界中どの国に行ってもまともな人間だったら、現状がどうあれ皆自国の文化に大いなる誇りを持っているでしょう。今の日本人はそこが完全に欠落している。自分達で次の時代の日本の音楽文化を創り出す。そして日本から世界に向けて日本音楽の最先端を発信して行く、そんなパワーが今、邦楽に日本人に求められている。上手さや受賞歴を自慢している場合ではないのです。私にはそう思えてなりません。私はただただ魅力ある琵琶の音色と、現在進行形の琵琶樂の最先端を聴いてもらいたいのです。

次代の日本音楽の夜明けをぜひ迎えたいですね。