この所本当にさわやかな天気が続いていますね。

先週はそんな気持ちの良い中、第189回琵琶樂人倶楽部、東洋大学伝統文化講座、そして平塚にある八幡山洋館にて「秋風楽~琵琶と笛、朗読の会」をやって来ました。八幡山洋館は窓から見える庭も素敵な場所で、以前よく演奏した横浜のイギリス館をこじんまりとした雰囲気があり、会場の響きも抜群。勿論大浦さんとのコンビネーションもいつものようにばっちりで、充実した内容で演奏出来ました。

今回は毎度お世話になっている文藝サークル「カトレアの会」の主催で、第一部に児童文学作家のあまんきみこさん原作の「青葉の笛」を平塚のサークルの方お二人が朗読をして、第二部は笛と琵琶の演奏会という内容でした。あまんさんの作品を声で聴くのは初めてでしたので、お二人の朗読は私も楽しみにしていました。

ところが当日朗読する二人の指導をしている方が稽古をしている中で、あまんさんの原作に手を入れ始め、数十ヵ所にカットを入れ、しまいには義太夫節を付け加えたりと、もうやりたい放題に改作してしまっているという事が判り、さすがにこれは良くないという事で、僭越ながら意見をさせていただきました。しかも今回は原作者であるあまんさんに何の断りもなく勝手にやり出したというのですから、言葉が出ませんでした。最終的には舞台で朗読する二人に話をして、本番では原文のまま朗読して頂きました。本番での朗読はなかなか堂に入った朗読で、随所にお二人の工夫も感じられて良い朗読でした。

確かに読むための作品を声に出して朗読しようとすれば、カットしたくなる部分も出てくるでしょう。特に笛の大浦典子さんが音を添えてくれたので、言葉をカットして笛の音だけにしたくなるのも判ります。しかしながら、まるで作品をただの素材やネタのように扱い、自分がやりたいように蹂躙するが如く切り刻んでしてしまうという事は、当然の如くあってはなりません。それは作品に対する冒涜です。そこには作品や原作者に対する敬意も尊敬も感じられません。

笛の相方 大浦典子さんと(昨年の琵琶樂人倶楽部の時のもの) photo 新藤義久

今回は本番で朗読をする方が、指導者のあまりの勝手なやり方に、さすがに心配になってこちらに連絡して来て判った次第なのですが、あのままやっていたら著作権法違反にもなっただろうし、会場にはあまんさんのファンの方も来ていたそうですので、大問題になっていた事でしょう。現役で活動している作者に対し、作品を朗読させてもらうだけでも原作者に相談するのが筋というものでしょうし、ましてや手を入れるとしたら、台本を診てもらって、了解の上やるのが当たり前。芸術に携わる人間のやる事とは考えられませんね

音楽でも何でもちょっとばかし技術を得た人は、音楽をやるよりも己の技量を見せつける事に凝り固まってしまって、作品に対する敬意も芸術に対する謙虚さも忘れて餓鬼のようになってしまうものです。自分の技量を披露しやすいネタを選び、更に披露しやすいように勝手に改作するような事は、もう芸でも何でもありません。「です」を「でした」に変えるだけでも全く文章のリズムも印象も変わってしまうのに、作者が心血注いで紡ぎ出した言葉を勝手に変えるなんてことは冒涜と言われても仕方がないですね。やりたいようにしたければ自分で創れば良いのです。創り出すことがどれだけ大変なものか。そして紡ぎ出された言葉や音がどれだけ尊いか実感するでしょう。

古典でも現代作品でも作品として存在している尊さが解っていないからこういうことを平気でやって、その上入場料まで取って稼ごうなんて発想をしてしまうのです。それはもう舞台人のセンスではないですね。

誰しも初心の頃、作品に魅力を感じて、舞台に感激して自分でもやってみたいという想いが湧き上がった事と思います。そんな頃、作品にも舞台にも謙虚な心で向かって行っただろうし、自分がやらせてもらうのがとても嬉しく思ったのではないでしょうか。そんな初心の頃の純粋な気持ちを忘れ、自分のわずかばかりの技術を見せつけよう、という偏狭な心に陥ってしまうというのは、本当に残念です。もう一度我が身を振り返って、芸術に携わり、舞台に立って生きて来れた事に感謝を持ち、芸術に対して謙虚な心を取り戻して欲しいものです。

少し前のブログ記事に「宿」(宿神ともいう)のことを書きましたが、初心を忘れ、自己顕示欲だけを満たしていたら宿神は到底現れないと思うのは私だけではないでしょう。古典に親しんでいる者なら、古典芸能に宿神というものがいかに深くかかわっているか判る事と思います。舞台で「自分が、己が・・」なんて思っている時点で既に古典に携われるレベルではありません。古典ものでも現代ものでも、作品に最大の敬意を払い、自己を超越した世界にこの身を捧げてこそ、そこに生命が宿り、宿神は現れるものです。これはきっと洋楽でも同じだと思います。祈りから始まった音楽や踊りは、その原点に「おおいなるもの」への畏敬の念があり、己の技云々などのちっぽけな心は微塵も無かったはずです。自己顕示欲に取り付かれている心は全て音楽に現れてしまいますし、目つきにも歩き方にも姿全般に渡って見えてしまうものです。曲に我が身を捧げる位の気持ちが無くては古典には立ち向かえません。

箱根岡田美術館 尾形光琳作「菊花屏風図」前にて

私は著作権は人権と同じだと以前から主張しています。だから著作権が残っていようが残っていまいが、作品に対しリスペクトを持てないようでは舞台に立てないと思っています。アーティストが創り出し産み落とした作品を、勝手にもてあそび、感謝も何も無く商売の道具にして、商売のネタにするという事を、作品=人間に置き換えてみればどうでしょうか・・。芸術に携わる人はよくよく我が身を振り返り、考えて頂きたい。

何気なくやっている流派の曲でも、例えば薩摩琵琶の「敦盛」などは(大正~昭和時代辺りに作られたものだと思いますが)、最期に敦盛が名乗りを上げる部分が付け加えられ、原作の意図する所とは全くかけ離れてしまっている内容になっているようなものもあります。そういうものは仲間内では通用しても一歩外に出たら通用しません。そんな所をろくに考察もせずに、稽古したからといって安易にやってしまうのは音楽家として芸術家としてアウトだと私は思っています。孔子も「国を変えるなら樂を変えよ」と言っていますが、それだけ音楽・芸術は人間にとって大切な行為であり、人間の根幹にかかわる神聖な行為なのです。

現代では小さな演奏会でもそのまま世界に配信される時代です。いつまで経っても村意識から離れられず、世界の中の私という事が解らないままでは現代で舞台活動はやって行けません。特に邦楽は先生と言われている人のほとんどは、受賞歴や流派のお名前の看板を挙げていても生業として世の中で活動をしておらず、プロではありません。多少の技や知識はあるかもしれませんが、生業にも出来ず、著作権はおろか世界標準の感覚も判らない人が次世代を育てる事が出来るのでしょうか。私はいつも疑問に感じています。

芸術は常に「世の中」と共に在るのです。現代ではその「世の中」がネット技術で全世界対象となっているのです。頭の中が流派や協会、仲間内という所にしかないと、仲間内では当然のことも外に出たら犯罪になりかねません。何とか流の私ではなく、世界の中の私なのです。過去に寄りかかり、流派や協会に寄りかかり、そのくせ自己顕示欲だけは人一倍というのではお話になりません。今一度、初心に帰り、作品や舞台、そしてそれを創り出した人に対し敬意と尊敬を持って、独立した一芸術家として取り組んで頂きたいものです。

急に朝晩が寒く感じられるようになりましたね。私はこの位がちょうど良いですが、不調をきたす人も多いのではないでしょうか。

今年は暇だ暇だと言いながら、さすがにこの時期は何かと忙しくしています。確かにコロナ前に比べると大分少ないですが、まあ琵琶法師には稼ぎ時ですな。こちらに出ているので、気になる会がありましたら、是非お越しください。

毎年東洋大文学部の伝統文化講座をやらせてもらっているのですが、今年はいよいよ平家物語に特化した講座となります。今回は最初ではありますが、ストーリーや歴史の解説でなく平家物語を分析的に解読して行こうという内容で、儒教的な視点や浄土教的な描写そしてその対比、その他組織論的な解釈など、現代にも通じるちょっと今迄にない視点で語らせて頂きます。

また来月の琵琶樂人倶楽部は17周年の記念回でして、開催も何と190回を迎えます。来年には200回越えという何とも凄い事になっています。よくまあ毎月やって来たなと思いますが、ほとんど私の楽しみでやっているので、ストレスは全く無いのです。勿論17周年の記念の会の内容は私の真骨頂、現代作品の演奏をします。今回はメゾソプラノの保多由子先生、ヴァイオリンの田澤明子先生を迎えまして、新作から、来年レコーディングを予定している曲迄演奏します。その他ちょっとプライベートな会もあるのですが、大体こんな感じです。

10月11日(水)第189回琵琶樂人倶楽部「語り物の系譜」

13日(金)「秋風楽~琵琶と笛と朗読の会」 平塚八幡山洋館

14日(土)東洋大学文学部特伝統文化講座(レクチャーのみです)

11月8日(水)琵琶樂人倶楽部17周年記念

第190回「琵琶の洋楽器の新たな世界」

15日(水)カトレアの会演奏会 横浜能楽堂第二舞台

23日(木祝)「櫛部妙有朗読会」 音降りそそぐ武蔵ホール

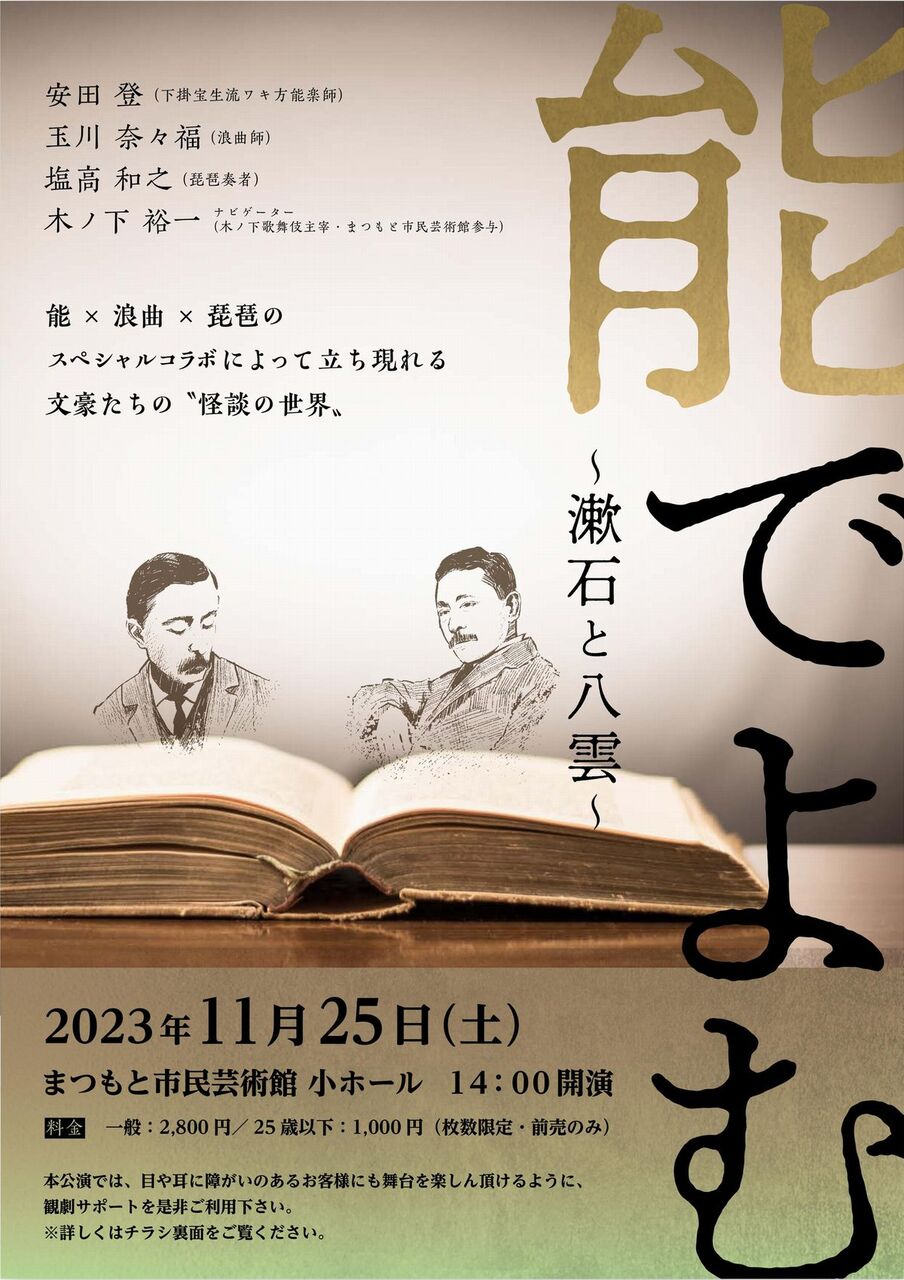

25日(土)「能でよむ漱石と八雲」 松本市民会館

12月2日(土)「第4回和の音 篠笛と琵琶の集い」薫風工房

こうして琵琶を生業にしてこれまで生きて来れたのが本当に有難いですね。やればやる程に感謝しかないなと思えて来ます。綱渡りのような人生ですが、お金の事や人間関係など、私はあまり悩まないので好きなようにやって来れたのかもしれません。悩みと言えば作曲ですね。常に作曲をしているので、次にやる作品とそれをどういう風に上演するか、そんな所は大いに考え悩みます。琵琶はその特殊性故、とにかく自分でプロデュースをしていかない限り、待っていても流派の曲を並べただけの琵琶の会にたまに呼ばれるのが関の山。これでは音楽家としての自分の作品が上演出来ず表現者としての活動は出来ません。だから自分で機会を作って、自己プロデュースをやって行くしかないのです。まあベンチャービジネスを立ち上げるのと同じようなものですね。

毎年恒例8月のSPレコードコンサートにて photo 新藤義久 年を取りましたね

自分でコンテンツを作って、広報や営業をして、実演して、作品も売って行く。ここまでやらないと琵琶を生業として弾いて回れる環境は作れません。まあお教室の先生で良ければ特に考える必要もないと思いますが、自分が演奏する作品もそれなりのバリエーションが必要で、同じような弾き語りしか出来ないのでは「仕事」にはなかなか成りませんね。そして常に状況に応じて作曲編曲をして様々な舞台に応える事も必要です。そして一番大事なのは、それらが単に「仕事を得るため」や「稼ぐため」「有名になる為」の曲ではなく、ポリシーを持って自分で紡ぎ出した作品であるという事ですね。芸人として「売る」事を最優先して生きている方も多いかと思いますが、私はエンターティナーではありませんので、とても芸人には成れません。自分に合ったやり方をするのが一番です。

私はすべての演奏に於いて自分で作曲したものを弾かせてもらっています。たまに(5年に一度位)作曲家の新作を弾く仕事を頂く事もありますが、それも納得いかないものはお断りしますね。私は強い人間ではありませんので、俗に流されることのないように常に「媚びない。群れない、寄りかからない」をモットーにしているのです。

私の作品にはメインとなる薩摩琵琶の現代曲や創作曲、樂琵琶の作品、その他尺八二重奏や筝の作品など約60曲がリリースされていますが、総て自分の表現する世界として自信をもって出せる曲だけを遺し、また舞台でも自分の作品を弾ける舞台のみ引き受けています。我儘と言われるかもしれませんが、妥協していては良い活動も出来ないし、納得の行く作品も創れません。画家や作家が適当に創った作品を世に出さないのと同じで、私も適当なものは出しませんし、お金目当ての演奏もしません。お金や名前につられて舞台に立っている自分の姿は想像したくないですね。舞台に立つ以上は自分の表現したい世界をやりたいのです。

photo 新藤義久

世間的な収入という点では実に細々としたものなのですが、活動を始めて25年程CDのリリースもしてこれたし、ここ5年程はネット配信のお陰で、世界に向けて作品もリリースすることが出来ました。ネット配信の売り上げは圧倒的に海外です。とにかくコツコツと発表出来てきて嬉しい限りです。これからも充実した演奏会と作品発表のスタイルで頑張りたいと思います。この秋も充実した活動が出来ますように。

随分と涼しくなりましたね。私もいい年になったせいか、あの猛烈な暑さではどうにも活動がままならなかったので有難い限りです。しかしながら夏の暑さがたたっているのか年のせいなのか、体調も今一つ。特に腰痛は昔からあったので、大分気を付けています。

先ずはちょっとお知らせを。

先日の宮地楽器ホールでの9.11メモリアルの動画が届きましたので、是非ご覧になってみてください。響きの良い会場で、琵琶とヴァイオリンによる演奏に津村禮次郎先生の舞が入った、なかなかの内容です。この会は主催の哲学者 和久内明先生が22年に渡り開催してきた会で、今回が一つの区切りとなった演奏会でした。今回は近年になく充実した内容で、自分がこれまでやって来た道が、改めてその先へと導かれたような気持になった会でもありました。

さて今日の話題は「不足」です。体も楽器もそうなんですが、どこか調子が悪くなると、今までやった事がないやり方を試さざるを得なくなり、考え方やアプローチ等の視点を変えたりして何とかするものですが、いつもと違う状況に追い込まれたことにより、そこから新たな発見をするものです。そしてそんな経験が積み重なり自分を豊かにしてくれます。以前、腰痛を直すという動機で古武術の稽古を始めたのですが、稽古を重ねていくと姿勢や呼吸、筋肉と骨格そして重心など、今迄意識せずに動かしていたものが手に取るように解って来て、とても大きなヒントとなりました。古武術には以後の演奏が一変するようなヒントがちりばめられていたのです。以前お世話になったH氏には精神面での多くの気づきを頂きましたが、古武術からは実践的な体の使い方を習い、それがひいては心の持ち方にまで繋がって、結局H氏に教えてもらった事に辿り着くのは凄い体験でした。

人間というものが精神と肉体で出来ているという当たり前のことが、当たり前に解ってきたのです。私自身が得たこうした知識や体験は、私の音楽を充実させてくれましたし、今やっと少しばかり若者に琵琶を教える事が出来るようになったのも、この体験があったからだと思っています。

ベテランの方を評して熟練の芸とよく言われますが、それは肉体の衰えも含め、あらゆる体験を通り越して辿り着いたからですね。時に不足を感じ、自分に出来る事は何か、そして出来ない事は何なのかを経験してきたからこそ、本当に自分がやろうとしているものを明確に把握して、それを表現しようとするのでしょう。それが技というものです。力や勢いだけでは実現できないという事を心でも体でも実感し、やっと表面の装飾が取れ、技の奥深さを知り、表現の本質に迫って行く事が出来るのではないでしょうか。

昨年津村先生と如水会館で共演したのですが(太鼓は坂本雅幸さん)、その時津村先生は膝に問題を抱え、もうすぐ膝の手術をするとのことで杖をついて会場に入ってきました。私は、さすがに今日はご挨拶位かなと思ったのですが、画像のように本番はしっかり津村先生のいつもの世界を表現していたのです。それも即興を交えてドラマを組み立てている。さすがなんて言葉では到底言い表せません。本当に頭が下がりましたね。自分に今何が出来て、何が出来ないのかが明確に解っていて、自分が表現したいのものを、今出来る事の中で実現するというのは並の人では出来ません。先生はよく「お稽古した事しか出来ない奴はまだまだ」と言っていましたが、正に本物の技と芸を見たような気がしました。人間生きていれば様々な困難があると思いますが、そんなところで怯んでいるようでは、表現者には成れませんね。

ルーテルむさしの教会にて「3.11響き合う詩と音楽の夕べ」

ルーテルむさしの教会にて「3.11響き合う詩と音楽の夕べ」

舞:津村禮次郎 尺八:藤田晄聖 各氏と

表現するとは何か、とても一言では言い表せませんが、けっしてそれは気合を入れたり、力を籠める事ではありません。目の前の感情に振り回され、大声を上げれば表現しているなんて事をやっている内は、舞台人としてはアマチュアレベルです。むしろ力を抜き身体を緩めないと全身を使えないし、技も効かない。直ぐに目の前の事で盛り上がってしまうような人は、いつまで経っても自分の思う表現に辿り着かないでしょう。強く若い力や勢いでなければ成立しないものも確かにありますし、その魅力も「時分の花」も確かにあります。しかしそんな時期に花を咲かせることが出来る人は極わずかであり、若き日の花を開かせたがために、後がずっと萎んでしまう人も多いのです。

演者というものは皆エゴが強く「俺が表現する」という独善的ともいえるような強い強い想いにいつも囚われてしまいます。「俺がやる、俺の想い、俺のやり方、俺の技」と際限なく己に囚われて、見える世界も見えなくなってしまうものです。そうすると素晴らしい曲も単なる素材にしかならず、せっかくの作品も聴いて頂けません。演者は演目や曲に我が身を捧げる位の心持で、音楽に芸術に尊敬と謙虚な心を持って対峙しないと、ただ我欲の塊となった陳腐な姿を晒すだけです。

自分を過信している内は、音楽でもどんなものでも。答えても響いてもくれません。キャリアを積んで最強と思っていた己の肉体や心は、実は強くない。そこを自覚できるかどうか。表現者の一つのハードルですね。

作品が世の中の物事と繋がり、文化や歴史と繋がり、生命と繋がってこそ作品になります。それはとても壮大で永遠を生きるような世界です。リスナーはその作品と演奏に共感し、感動を生むのです。己という小さな牢獄に囚われている姿は、そのまま音楽に舞台に現れます。そんな人の音色が美しいでしょうか。キャリアを積み、長く活動すればする程に問われるのはその器であり、作品なのです。技は何処まで行っても、その作品を具現化するためのものなのです。創ってこそアーティスト。上手を売りにしている間は、何も創れません。

先月のSPレコードコンサートにて photo 新藤義久

私も人並に色んな事を経験してきましたが、身体でも芸でもあらゆる事に失敗を重ね、上手く行かない事が多々あったからこそ扉が開き、次の境地に向かうことが出来、今に至ったのだと思っています。私は18歳になる直前に東京に出て来ましたが、今思えばお風呂もトイレも無いような所に住んで、お金も全く持っていないからこそ、無い頭をひねって色々とアイデアを考えたし、余計な事に気を取られずに只管音楽に向かって行けたのだと思います。今でも何かをやりたい時に資金が足りないなんて言う事はしょっちゅうあります。しかしそんな不足が私を今に導いてくれたのだと思っています。

ロラン・バルトの言葉に「恋の相手はいつも不在なのではないだろうか」というのがありますが、手が届かないからこそ想いが掻き立てられるのは万国共通ですね。全て与えられているより何かが足りない方が、人間心が豊かになるのでしょう。ここで視野が狭くなり対象に執着ばかりして周りが見えなくなってしまう人は、自分の想いも成就しない。こういう時にその人の持っている器が試されます。音楽もこちらが素直な心を持って、謙虚にアプローチをしないと響いてはくれません。

北鎌倉「其中窯」サロンにて photo 川瀬美香

私も年相応になってきました。今迄大きな琵琶を担いでもなんとも思わなかったのに、木曽義仲ではないですが「今日は重うなったるぞや」なんて感じる事もあります。しかしそれも、そこに何かを発見し感性が開く為に与えられたと思うと、これからの自分にとっては得難い経験をさせてもらった、という事なのかもしれません。

それにしても秋晴れの下、あちこち痛くて動けない身体に秋風が沁みますな。

今年はさほど演奏会が忙しくないので、次のアルバムに向けて作曲にいそしんでいます。まあいつものようにのんびりとやっているのですが、曲が出来上がって行くのは本当に楽しいのです、それが録音されて世に出るとまた更に喜びが増しますね。

10年15年前は、どう頑張ってもショウビジネスの音楽以外は小さな範囲でしかCDが流通しませんでした。しかし今は本当に良い時代になって、リリース即世界発売状態ですから、毎月国別で表示されている売り上げレポートを見ていると、色んな国の方に聴いてもらっているのが目で判るのも嬉しいです。エンタテイメントの音楽とは程遠いので売り上げは細々ですが、世界中の方が聴いてくれていると思うと俄然元気も出て来ます。

初期作品群

私のCDは全て私の作曲作品(石井紘美先生のHIMOROGI Ⅰを除く)を収録してあるんですが、そのほぼ全てが初演です。演奏としては何度も再演を重ねた方が良いものになって行くのですが、出来たばかりの初演時の演奏はとてもフレッシュな雰囲気があって、またいいんですよ。練り上げたこなれたものでないと聴かせたくないという人が多いですが、私はどんどんレコーディングして残して行こうと思っています。初演時の粗削りながらも勢いのある新鮮な雰囲気は、この時だけのものですので、私はこの初演の勢いをこそ聞かせたいですね。これ迄初演時のこの勢いを記録しておいてよかったと思っています。まあ曲における「時分の花」という事でしょうか。

中期作品群

私はこれ迄11枚のアルバムを出してきました。中には未発表作曲を含んだオムニバスも2枚ありますが、とにかく全て私の作曲作品で、リリースしている曲は60曲程になります。次回のアルバムは最近よくこのブログにも登場するメゾソプラノ・琵琶・笛による「Voices」、そして独奏曲「東風(あゆのかぜ)」をメインにして、その他最近作曲した「凍れる月~第二章」「蒼き風」等も収録予定です。

最近の作品

私は琵琶で活動を始めてから本当に演奏会に恵まれ、全国を回らせてもらい、時に海外でも機会を頂きました。何かの「はからい」に導かれているといつも感じています。またそれだけではなく曲を創ってアルバムをリリースする事も、私に与えられた何か使命のようなものだと思っています。アーティストとは皆「どうしてもやらずにいられない」という激しい程に沸き起こるものがあるものですが、その気持ちこそ与えられた使命なのかもしれません。

若き日、ジャズギタリストを目指していた私は、技を駆使してアドリブ自慢で盛り上がっているミュージシャン達に違和感をずっと感じていました。私が感激して追いかけていたジャズジャイアンツは演奏も超絶でしたが、それ以上に他には無い独自の世界を創り上げ、私はその作品や世界観に感激して惹きつけられたのに、自分の周りの現実は、常にアメリカコンプレックスから抜けられず、有名ミュージシャンの物真似をしてご満悦な人ばかりで、そこには音楽を創って行こうという創造性はほとんど感じられず、心底がっかりしていたのです。

私自身もアメリカの音楽に対しコンプレックスがあったのでしょう。だから物真似ではない、この風土から沸き上がる独自の音楽をやりたいと思って琵琶に持ち替えたのです。邦楽にも世界中の人が感激するような素敵な曲がもっともっと出てきて欲しいですね。

photo 新藤義久

どんなジャンルの芸術家も皆、創り続けるから作家であり、画家であり、詩人なのです。だから私はどんなジャンルでも上手さを披露しようとするプレイヤーは聴きません。何よりも表現者として、どんな音楽をやるのかという所を聴きます。

皆さんは教室で習った曲を上手に弾いているような旦那芸を、わざわざ舞台で聴きたいですか。アーティストのコンサートに行くのなら、どんなものをやってくれるのだろうとワクワクしながら会場に足を運び、次のアルバムを楽しみにしてアーティストの演奏を聴いてたのではないですか。今、若手に素晴らしい邦楽家が出て来ているので大変期待をしています。流派の曲を上手に弾くようなレベルを超えて音楽を創って行く本当の芸術家にどんどん活躍して欲しいですね。

私は一緒に演奏する仲間達も、常に私の想像を超えるようなものを描き出してくれる、創造性溢れる演奏をしてくれる方を厳選して頼んでいます。でないと私自身がやっていてつまらないですからね。

昨年の新横浜スペースオルタにて、「Voices」初演の時に、画家の山内若菜さんがスケッチしてくれたもの

琵琶といえば弾き語りがスタンダードなスタイルですが、私はもうほとんど弾き語りをやらなくなってしまいました。一時期はオリジナの弾き語り曲も創ってやってみたのですが、自分が弾き語りをやっている姿がどうにもしっくりと来なくて、もうここ7,8年で平家の弾き語りなどやるのは年に一,二度になってしまいました。2018年1月にリリースした「沙羅双樹Ⅲ」でオリジナルの「壇ノ浦」を録音したのを最後に、いわゆる琵琶歌は本当にやらなくなってしまいまして、舞台で通してやったのは昨年の静岡の公演位でしょうか。先日琵琶樂人倶楽部でちょっとやりましたが、やっぱりしっくりこないですね。何だかサッカーのユニホームを着て野球をやっているような気分でした。

ただ声を伴った作品は色々と考えていて、昨年初演した「Voices」のような歌のある現代曲は、ふさわしい歌い手に任せています。私は琵琶の音色に惚れ込んでやって来たので、これからも琵琶の器楽曲の作曲と演奏をどんどん突き詰めて行くのが自分らしい。常識や因習にとらわれることなく、どこまでも自分の世界を突き進む事こそ、私に与えられた私の仕事ですし、自分に似合わない物を意地を張ってやっているような次元の低いメンタルでは良いものは創れません。

また単なるプレイヤーとして稼ぐような仕事も少しづつ止めています。今年に入って随分色んな仕事の依頼を断りました。今までで今年が一番断る数が多いですね。周りの人からは「もったいない」とよく言われますが、納得できないものはやっても良いものが出来ないし、私のようなスタイルでは伴奏にもならず相手もやりにくいでしょう。もうそろそろ仕事も厳選して行く頃だとも思っています。一緒になって創ることが出来ない方とは仕事は出来ません。花柳面先生や津村禮次郎先生のような、音楽と対等に向き合って舞台を創って行こうとする方は本当に本当に少ないです。踊り手でも歌手でも役者でも、音楽を単なる伴奏程度にしか思っていない人が多いですね。そういう人は音楽そのものにあまり興味がないのか、音楽を聴いてきてないのでしょう。とにかく自分の音楽を存分に表現して行きたいのです。

花柳面先生と ルーテル市谷教会ホールにて

創り続けるという事は、とにかく喜びとしか言いようがないですね。私が琵琶奏者として活動開始したのはもう30代も半ばでしたから、遅いスタートではありましたが、何とか生業としてこうして創り続ける人生を送ることが出来、また少しばかりとはいえ成果も残すことが出来て本当に感謝しかないなと思っています。これからも「媚びない、群れない、寄りかからない」の精神で、淡々と創り続けて行きますよ。

これからが楽しみです。

今週は宮地楽器ホールでの「9.11メモリアル」と、琵琶樂人倶楽部~薩摩筑前聴き比べをやって来ました。

以前人形町楽琵会で「二つの月」を共演した時のもの

以前人形町楽琵会で「二つの月」を共演した時のもの

9,11の方は前回お知らせした通り、拙作「二つの月」をヴァイオリンの田澤先生と私のデュオに、津村禮次郎先生の舞が入って再演したのですが、以前やった人形町楽琵会の時とは違い、会場が広く響きも抜群でしたので、津村先生も自由に動くことが出来、実にドラマチックな舞台となりました。やはり自分が思い描いているものが実現するというのは嬉しいですね。

当日の動画「二つの月」

この夏はヨーロッパへのツアーが無くなって半月ほど空いてしまい、強烈に暑い日が続いていた事もあって、ずっと家の中に居ました。幸い創りかけの曲を完成させたり、レパートリーを見直したりと、わりに有意義に過ごすことが出来、嬉しい夏でした。

また最近はコロナ自粛が一段落着いてから、何か潮目が変わったのか、音楽活動も次の段階に入ったように感じています。私は10年位(早い時は5年程)の周期で活動内容が変化して行くのですが、今は新たなページが開かれる分岐点なのでしょう。これまでの活動の在り方はこれから一変すると思います。

今一番感じている事はやはり演奏会のやり方ですね。集客が以前のように行かなくなってきている感じがあり、自主企画公演を開くのがちょっと厳しいですね。お陰様で琵琶樂人倶楽部は細々と毎月楽しくやらせてもらっていますが、もうCDがほぼ無くなり配信でのリリースが一般的になってくると、演奏会も変化して行くのは必至であり、宿命ですね。従来の演奏会の形は無くならないと思うのですが、やはり集客+同時配信のような形が一般的になって行くのだと思います。つまりPCと音楽がより密接になって行くという事です。

音楽を創って行くという事は、日々刻々と留まる事無く変化して行く日常や社会と対峙する事でもあるので、音楽家として生きて行く以上は、活動スタイルに関してはどんどんと変化せざるを得ませんね。明治にSPレコードが登場した時もそうだったでしょう。永田錦心は正にSPレコードという当時の最先端メディアに乗って時代の音楽界に登場したのです。そんな時代の変化を拒否していたら音楽活動はやって行けません。音楽はやればやる程に生きもののように感じます。

photo 新藤義久

photo 新藤義久

私の場合ショウビジネスの世界にいる訳ではないので、売る為に音楽性が変わるという事はないです。琵琶を手にした最初から、弾き語りではなく現代日本の音楽をやるという想いで一貫していますので、その音楽的な内容は全く変わりようがないですね。しかし以前作った曲も時が経つと自分の中での意味合いも変わって行きます。先日演奏した「二つの月」は、9.11のテロの後、思う所あって作曲したのですが、1stアルバム「Orientaleyes」をリリースした時でもあるので、あの時も私の新たなページが開いた時だったのでしょう。最初はチェロと琵琶のデュオでした。それが15年以上経って、あのテロの意味にも様々な展開があって、私の中でも事件当時とは考え方が変わったことで、2017年にヴァイオリンと琵琶に編曲し、曲の持つ重みもより一層大きくなりました。今では私の最重要のレパートリーとなっています。ヴァイオリニストの田澤明子さんという、他にはあり得ない才能に出逢ったのは、正に新たなページが開かれた瞬間だったと思います。

その他の曲も作った当時とは私の感性も深まって来ているし、世の中の変化もあって、懐メロをやる様には演奏出来ないのです。デュオなどでパートナーと共にやる曲は尚更、自分だけでなくパートナーも変化して行くし、表現方法も想いもそれぞれに変わって行くので、そんなこともあって曲は生き物のように進化して行くのです。

琵琶樂人倶楽部にて、パフォーマーの中村明日香さんと photo 新藤義久

琵琶樂人倶楽部も11月で16周年、開催も190回となります。最初に始めた時の事はよく覚えています。琵琶樂の様々な姿を世に紹介したいと琵琶製作者の石田克佳さんに相談し、先輩の古澤月心さんに声をかけ、会場の名曲喫茶ヴィオロンのマスターにも話を持って行って、毎月第二水曜日を一年丸々押さえてもらって、私としては結構な勢いでスタートしました。新たなページがめくられた瞬間だと思っています。

先日は筑前琵琶の鶴山旭祥さんをゲストに迎え、筑前と薩摩の聴き比べをやったのですが、楽しい時間を過ごさせてもらいました。鶴山さんとはもう20年程お付き合いをさせてもらっていて、今でも年に数回は御一緒させてもらってますが、私に無いものを沢山持っている鶴山さんの演奏はいつも興味深く、先日も色んな気づきを頂きました。昔からずっとお付き合いのある方とこの琵琶樂人倶楽部で今でも御一緒出来るというのは本当に幸せな事。それにお互いの音楽もそれぞれに深まり、終演後の琵琶談義も実に面白いのです。こんな具合で琵琶樂人倶楽部もやって行くうちにゲストに来てくれる人も自分も、開催内容も、ゆっくりと変化してきました。ここ数年は毎月ゲストを迎えてやるようにしているのですが、毎年新しいゲストが一人二人増えますね。毎年9月に来年一年間のスケジュールを組んでいるのですが、来年も新たなゲストに声を掛けているところです。また一年楽しませてもらいますよ。

私は年を経るごとに、何だか本のページをめくって行くような感じに思えてきて仕方が無いのです。次を自らの力で切り開いて行くというよりも、行くべき所に導かれているという感じです。20年、30年前の過去も、単に過ぎ去ったものではなく、ページを前の方にめくり戻すと、さっとその頃が甦る。あまり昔の事とは思えなくなってきています。まあ鏡を見ると随分と顔は老けてしまいましたが、感覚だけは物理的時間を軽々と飛び越えてしまうのです。もしかするとこういうのが年を取るという事なかもしれませんね。

30年近く前。ターンテーブルやアナログシンセを入れてガシガシやっていた頃

30年近く前。ターンテーブルやアナログシンセを入れてガシガシやっていた頃

そしてもう一つ。年齢を重ねて行くと、自分に嘘はつけなくなります。取って付けたように和風っぽい感じを出したり~例えば地方の民謡を取り入れたり~すると、とても違和を感じてしまいます。特に民族色の強い音に関しては、風土も歴史も自分の中に無いものは、所詮物真似以上にはならないのです。それはその音楽へのリスペクトもないという事ですし、自分の音楽にとっては余計なものになってしまう。そういうものはもうやりたくないですね。

私の友人に「YMOは当時の日本の民族音楽だ」とよく言っている面白い人が居るのですが、私は実に良くその言葉が判るのです。70年代から80年代に静岡と東京で暮らしてきた私にとって、縁もゆかりもない東北や沖縄の民謡は私の持っている風土の音楽ではありません。今は民謡歌手も各地の歌を歌うようになりましたが、もはやそれは今まで言われてきた民謡ではないですね。「民謡」というジャンルの音楽でしかない。自分が生まれ育った土地や風土そして歴史があってこその民謡であり、雪が降るのを見たことも無い私が、津軽民謡を真似して演奏しても、それは偽物で、且つ嘘でしかないのです。それよりも高度成長の好景気の中で物に溢れ、贅沢を満喫していた当時の日本全体の暮らしを考えたら、よっぽどYMOの音楽の方が当時の日本人の感性を代表していた「日本の民族音楽」であり、またあの頃には、その日本の民族音楽が世界に飛び出て行った、そんな時だったのでしょう。

阿佐ヶ谷ジャズストリートにて Flの吉田一夫さんと

阿佐ヶ谷ジャズストリートにて Flの吉田一夫さんと

個人的な事で言えば、20代の頃(まだYMOが流行っていた頃)、私はジャズにどっぷり漬かっている状態でした。しかしどうも息詰まりを感じ、自分の音楽が見つからずもがいていたのです。そんな時に琵琶を勧めてくれた作曲家の石井紘美先生との出逢いは正に運命でした。あの時私が開くべきページが目前に示され、導かれるようにして今に至るのです。これからもまた新たなページをめくって行くのだと思いますが、身にまとわりついた知識やキャリア、技術は重たい鎧にしかなりません。ほとんどの方がそういう身に着けたものを捨てられず、活動をする程に重たい鎧を自分でも知らない内に背負ってしまうものです。そんなものはどんどん脱ぎ捨てて、身軽に自分のありのままの姿が出てくるような、リアルな音楽を創りたいですね。次のページをめくる時はもうすぐのような気がしています。