琵琶樂人倶楽部の30回記念ライブはお陰様で賑々しく終えることが出来ました。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願い申し上げます。

さて、琵琶樂人倶楽部が終わって直ぐ、京都をうろうろとしてきました。今年から京都での仕事が増えてきた事もあり、今後、京都でも定期的な演奏会も開いてゆこうと思っているので、ちょっと色々とご挨拶に回ってきました。

冬はいい感じになります。

上下の写真の所が演奏会をこれからやって行こうと思っているお寺さんです。名前は秘密!普段は非公開のお寺なので、ちょっとこの写真だけでは判らないかもしれませんが、はっきりと予定が立ったら詳細をUPします。

中々静かな風情で素敵なお庭です。4月の清流亭での演奏をここの御住職が聴きにきてくれて、そのご縁で話が進んだ次第です。

京都では9月、11月にも演奏の機会があり、これからは京を攻めて行こうと思ってます。

琵琶の活動を始めた頃は、東京・大阪でライブをガンガンやっていたのですが、だんだん琵琶をじっくりと聞いてもらいたいという気持ちが強くなってきて、なるべく静かで、マイクも要らないそんなスペースでやる事が多くなりました。京都でもお寺だけでなく、色々な素敵な場所に進出して行こうと思ってます。良い場所があったらご紹介くださいな。

相変わらず6月は「頭がうに」の状態で、ありとあらゆる仕事を抱えながら奮闘していますが、本当にありがたいことです。

という訳で今月はまだまだ仕事がいっぱい。27日は松庵舎講座「琵琶を知ろう」の第六回平家物語の特集があります。30日には葛飾シンフォニーヒルズアイリスホールにて、尺八の中村仁樹君との演奏会もあります。京都のほっこり気分ももう引き締めなくては!

気分引き締めの前に京都のほっこり写真をちょっと

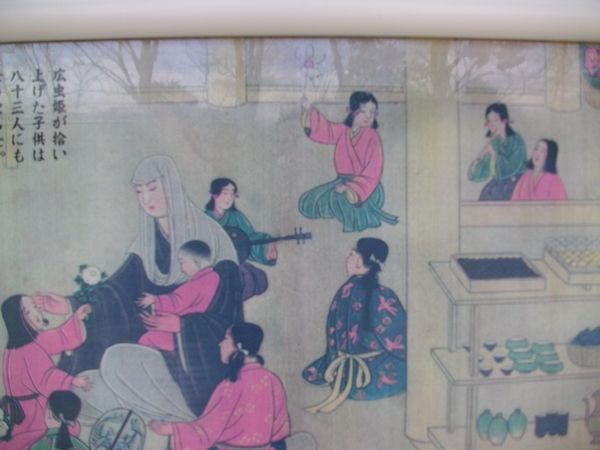

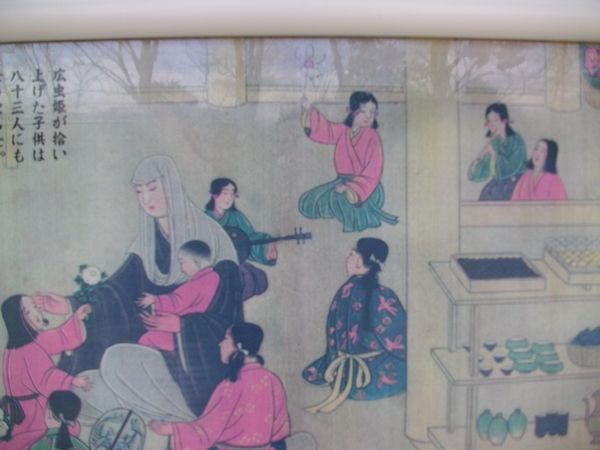

左は三千院の弁天様(琵琶が妙にリアルです)、右は御所近くの神社の壁に書かれていた絵(阮咸を弾いている人がいますね)

やっぱり古都はいいな~~。

明日、16日は琵琶樂人倶楽部をはじめて、30回という節目となります。

思えば、かなり前から薩摩四弦と五弦の聞き比べをライブで時々やっていました。その後、私の琵琶を作ってくれている石田克佳君に、「流派も何も関係なく、琵琶を音楽だけでなく、奥深い文化としても紹介してゆくような会をやりたいんだけど、誰か一緒にやってくれるような人いるかな?」と相談していたのを覚えています。それが5年ほど前でしょうか。

ちょうどその頃、琵琶樂人倶楽部パートナーである古澤錦城さんから連絡を頂き、構想を語り合い、現在のような毎月定例の琵琶樂人倶楽部が誕生したというわけです。

古澤さんは薩摩四弦のほか平家琵琶も弾くので、私と二人で、薩摩四弦・五弦・楽琵琶・平家琵琶の4種類を紹介する事が出来るということで、話が一気に盛り上がり、すぐさま年間スケジュールと毎月の各会のテーマを組み上げて、阿佐ヶ谷のヴィオロンという名曲喫茶のマスターの所にもって行きました。

ヴィオロンでは以前よりライブをやっていましたので、毎月やるならあそこしかない、と決めていました。マスターに「毎月定例でやる事」「ライブよりはレクチャーの色合いが強い事」等々話をしたところ、その主旨に大いに賛同してくれて、一気に話が進み、琵琶樂人倶楽部旗揚げに至ったという訳です。

こちらが毎月一緒にやっている古澤錦城さん。いつも焼酎を酌み交わしながら、次はこれをやる、あれをやる、と呑りあって3年間毎月やってきました。

毎月テーマに沿ったレジュメを書き、それをレクチャーし、テーマに沿った曲を演奏するので、毎月曲が違うし、レジュメ書きには追われるし、中々スリリングな日々でしたが、古澤さんも私も琵琶楽の背景や歴史にとても興味があるので、最近では自分の勉強ということも兼ねて、結構楽しんでやってます。

歴史はもちろんのこと、文学と琵琶のかかわり、シルクロードからの流れ、平家物語についてなど、レクチャー中心の会が多いですが、薩摩3流派対決、女流3流派聞き比べ、楽琵琶と平家琵琶、その他同じ曲を二人で演奏し、そのスタイルの違いを聞き比べたりと、たっぷり演奏を聴いていただく会も年に数回は企画してきました。

明日16日は「壇ノ浦」を薩摩四弦と五弦で聞き比べていただきます。私はいつもの壇ノ浦の弾き語り、古澤さんは耳なし芳一全体を語る予定です。

こちらは長崎の方の作品で、私の大阪での演奏会に来てくれて、その印象を書いて頂きました。琵琶樂人倶楽部の看板絵で、私のCDでも使わせてもらってます。

こちらは長崎の方の作品で、私の大阪での演奏会に来てくれて、その印象を書いて頂きました。琵琶樂人倶楽部の看板絵で、私のCDでも使わせてもらってます。

琵琶樂人倶楽部は私のライフワーク。いろんな人に出会い、触れ合う場所でもあります。これからもずっとそんな場でありたいと思います。

ぜひ明日16日阿佐ヶ谷ヴィオロンに起こし下さい。

19時30分開演 1000円珈琲付 です。

琵琶樂人倶楽部 http://home.att.ne.jp/kiwi/Eclipse/biwagakujin.html

11日の金曜日に米沢 伝国の杜内の置賜文化ホールにて洛中洛外図屏風に触発された作曲家達の新作初演をしてきました。

「4つの扉」と題されたこのシリーズコンサートは、4人の音楽家がそれぞれ作品を作って上演するというもので、今回はその二回目。そして今回のリーダーであり、作曲家・コントラバス奏者は東保光さんでした。

この方が東保さん。今回は演奏家としてもリーダーとしても正に八面六臂の大活躍で、この演奏会を盛り上げてくれました。感謝!!(衣装もかなりきてました。ゴールドのスカーフ!!)

この方が東保さん。今回は演奏家としてもリーダーとしても正に八面六臂の大活躍で、この演奏会を盛り上げてくれました。感謝!!(衣装もかなりきてました。ゴールドのスカーフ!!)

会場は上杉神社のとなりにある伝国の杜という所。

左が伝国の杜、右が上杉神社

米沢は初めて行ったのですが、のんびりとして空間が広く、ゆったりとした町でした。私は昨年、直江兼続の曲を新潟六日町から委嘱されて作ったのですが、その兼続が晩年の国替えで亡くなるまで過ごし、活躍したのが、この米沢なのです。という訳でちょっとした思い入れもあって、この演奏会に臨みました。

こちらは直江兼続のマスコットキャラクター「かねたん」。記念に御一緒させていただきました。

こちらは直江兼続のマスコットキャラクター「かねたん」。記念に御一緒させていただきました。

さて演奏会はほとんどが初演作なので、ちょっと大変でしたが、何とか無事に終わりました。ミスも色々とあり、実は個人的には反省しきりなのですが、後ろを向いてもしかたないので、また次回しっかりと務めたいと思います。

こちらが演奏会の様子。皆素敵なメンバー達で、とてもいい雰囲気で仕事が出来ました。

ここで今回のメンバーとスタッフを紹介

左からPerの小林武文さん、尺八の小林幹さん、筝の

高市雅風さん、フルートの太田朱美さん、とにかく今回のメンバーはかなり高いレベルの音楽家でした。皆若いのに凄いな~~。

ジョッキをもってご機嫌な女性はもう一人の招待作曲家 大場陽子さん。素敵な曲を書いてくれました。また大場作品にも挑戦してみたいです

下の段はスタッフの皆様。左から、今回のマネージメントを仕切ってくれた千田さん(大変お世話になりました)そして同じく、近さん、すでに定着した感のあるカメラマン 宮森君、東京から駆けつけてくれた綾乃さん。みなさのお陰で素敵な舞台となりました。

夜は皆が泊まっている旅館で遅くまで語り明かし、久しぶりにバンドの旅の雰囲気を味わいました。仲間というのはやっぱりいいね。何時も一人で演奏している私としては、稀にみる楽しい旅となりました。

こういう旅にはちょっとした良い事もあります。

ホール近くの天然酵母を使ったパン屋さん、その名も「愛とパン」。かなりキャッチーなネーミングとオレンジ色のお店の概観がとってもいい雰囲気でした。もちろん味も◎。また接客がとても丁寧で、感心しました。こういう気持ちのこもったサービスは、とても気分が良くなります。

舞台が無事に務められたのも周りのスタッフや米沢の人々の人柄が支えになっていたのだと思います。

今後また東保光六重奏団の曲が再演される日を楽しみにしているのです。ぜひ何かの機会に声掛けて下さい。

さて今週は琵琶樂人倶楽部の30回記念ライブが待ってます。ぜひ皆さん16日の夜は阿佐ヶ谷ヴィオロンにお越し下さい。詳細はまたUPします。

昨日、練馬光が丘美術館にて「三種の琵琶楽」をやってきました。今回は薩摩四弦・五弦・筑前に加え平家琵琶も加わり、四種の琵琶楽となりました。

これが光が丘美術館入り口

これが光が丘美術館入り口

今回出演の面々

今回出演の面々

会場となった光が丘美術館は私設美術館だけあって贅をつくした素晴らしい空間でした。木のぬくもりがあって、気が落ち着いている素敵な美術館です。ぜひお勧めしたい場所です。

展示は井上員男さんの平家物語の場面を描いた版画の屏風。これがまたものすごい作品でして、緻密な作業を12年間も費やし完成した大作でした。さらに会場の壁を全て覆い尽くすほどの作品が並べられ、さながら展示室が平家絵巻のような状態になっていました。

その作品の前で夫々がソロで平家物語を語る、という贅沢な催し。私は十八番の「経正」をやらせていただきました。

色々な形の琵琶楽を聞いてもらうというのは、毎月開催の琵琶樂人倶楽部でもやっていますが、4人も揃うというのはなかなか無いです。ましてこういう素晴らしい空間で出きるというのはやる方としても幸せな事です。

ただこういうイベント系の催しだと、ゲスト出演ということもあり、得意曲をやって満足してしまう事も多く、盛り上がって終わってしまう事が多いのも事実。もちろんいつもの演奏と気合は全く変わらないし、それはそれでしっかり勤め上げるのがプロというものですが、呼ばれる事ばかりに慣れてしまって、充実した自分の舞台を確かに作ってゆくことも忘れてはいけません。気持ちよく演奏出来た会ほど、しっかりと反省も必要です。

技を磨くのは当たり前。得意な曲を並べているような状態はアマチュアの発表会です。充実したコンテンツを舞台の上でどのように乗せて、舞台全体を作っていくか、それが出来て初めてその人の世界というのが表現され、認められてゆくのです。与えられた舞台にも、自分の活動全体にも明確なヴィジョンを持って、実践してこそギャラを頂けるというものです。

photo MORI osamu

これは京都鷹ヶ峰の源光庵の悟りの窓です。季節が変わっても常に視点はぶれる事がなく、季節がもたらすありのままの姿を現してくれます。綺麗だの、素敵だのと一喜一憂している我々の揺れ動く心が、逆に見えてくるようです。

目の前の事に一生懸命に成る事は良いことですが、振り回されていては大した仕事が出来ません。ただ熱くなって自己満足しているだけです。ぶれる事なき明確なヴィジョンを持って、且つ柔軟に、変わり行くものをありのままに受け入れるそんな心持でやって行きたいものです。

今日は久しぶりにキングレコード関口台スタジオにて、カンツォーネ歌手の佐藤重雄さんのレコーディングをしてきました。

ここに来るのは半年振りくらいでしょうか。 佐藤さんとはもう15年ほどの付き合いで、佐藤さんのCDには全て参加しているのですが、このほどキングレコードから発売のCDにも要望があり馳せ参じた次第です。この録音には今月米沢で共演するフルートの太田朱美さんも参加しているし、アレンジャーでプロデュースの熊谷博さんとも古い仲だし、色々とご縁があっての参加でした。

佐藤さんとはもう15年ほどの付き合いで、佐藤さんのCDには全て参加しているのですが、このほどキングレコードから発売のCDにも要望があり馳せ参じた次第です。この録音には今月米沢で共演するフルートの太田朱美さんも参加しているし、アレンジャーでプロデュースの熊谷博さんとも古い仲だし、色々とご縁があっての参加でした。

こちらが佐藤重雄さん

今回は先輩でもある熊谷博さんが本業のベースだけでなく、プロデューサー&アレンジャーとして仕切ってくれました。さすがに熊さん!ご機嫌なサウンドで気持ちよく仕上がっています。

こちらが熊さん

こちらが熊さん

マイクはノイマンの149という真空管内臓のマイクを使わせていただきました。いつもの録音に使うものとは全くタイプが異なり、かなり高感度のマイクでした。これはこれで気持ちがよかったです。

さて、今週末は「三種の琵琶楽」と銘打った演奏会を今週の土曜日13時より光が丘美術館でやります。薩摩四弦・五弦・筑前琵琶の演奏を聴いていただくという趣向なのですが、流派の違いより演奏家の違いをぜひじっくりと聴いて頂きたいです。

薩摩琵琶は元々流派など無かったので、もっと自由に演奏する人の個性豊かな音楽そのものを聴いて欲しいのです。

明治期には永田錦心という人がそれまでの薩摩琵琶の概念をひっくり返すような事をやってのけました。永田は薩摩人に「あんなものは薩摩琵琶ではない」と散々ののしられたようですが、確かに私から見ても、いくら楽器が同じでもそれまでの武士道を基にした旧来の薩摩琵琶と同じには到底聞こえません。ましてや旧態然とした薩摩武士には軟弱の極みとしか思えなかったのでしょう。

しかし永田はそれを薩摩琵琶だと言い張り、自分の音楽を貫き、100年後の現在まで全国に認知させてしまった。そこが凄いのです。

音楽に限らないですが、次世代スタンダードとなる人間に対し、その世界の只中にいる専門家はえてして付いて行けない。自分が勉強してきた知識や経験、プライドを捨てきれずに新しい物や考え方に対し批判と反発を繰り返し、かえって時代に取り残されてゆきます。一般大衆こそがパイオニアとなる人を支持し、付いて行き、そこから新しい時代が作られるのです。

昨今、琵琶界から色々な声が聞こえてきますが、薩摩琵琶に革新をもたらした永田が聞いたらさぞ嘆く事でしょう。弦が多かろうが、撥が大きかろうが、指使いが違がかろうが、先生が認めようが認めまいが、そこに素晴らしい音楽が生まれ、聴衆の支持を得れば永田が作り上げたように、新しい薩摩琵琶が出来上がるのです。

私が今迄就いてきた先生達は皆、私をはるかに超えた世界を持っていました。私は何よりも、次の時代を見つめる先生方の音楽に対する姿勢に共感し、それに憧れ、牛の歩みで努力してきたのです。

永田錦心のようにはいかないかもしれないけれど、私が就いてきた先生達のようにあこがれの対象となる先輩に、私はなりたいです。

こちらは長崎の方の作品で、私の大阪での演奏会に来てくれて、その印象を書いて頂きました。琵琶樂人倶楽部の看板絵で、私のCDでも使わせてもらってます。

こちらは長崎の方の作品で、私の大阪での演奏会に来てくれて、その印象を書いて頂きました。琵琶樂人倶楽部の看板絵で、私のCDでも使わせてもらってます。 この方が東保さん。今回は演奏家としてもリーダーとしても正に八面六臂の大活躍で、この演奏会を盛り上げてくれました。感謝!!(衣装もかなりきてました。ゴールドのスカーフ!!)

この方が東保さん。今回は演奏家としてもリーダーとしても正に八面六臂の大活躍で、この演奏会を盛り上げてくれました。感謝!!(衣装もかなりきてました。ゴールドのスカーフ!!)

こちらは直江兼続のマスコットキャラクター「かねたん」。記念に御一緒させていただきました。

こちらは直江兼続のマスコットキャラクター「かねたん」。記念に御一緒させていただきました。

これが光が丘美術館入り口

これが光が丘美術館入り口

佐藤さんとはもう

佐藤さんとはもう

こちらが熊さん

こちらが熊さん