先日、高野山大学で大変世話になった越智淳仁先生の晋山式があり、お披露目の祝賀会で演奏してきました。

私も色々な所に出かけますが、これほどの絶景はそうあるものではありません。ワイドレンズでは無いので、その魅力の10分の1も伝えられませんが、お天気にも恵まれて、それはもう素晴らしいの一言でした。

しかし今回は事件勃発。マネージャーのO氏が朝からちょっと調子がすぐれず、開演前は暫く横になっていたのですが、だんだん酷くなり、演奏中に結局救急車で運ばれてしまうという事態に。幸い、運良く弟さんが医師として勤務している病院がすぐ近くだったので、大事にも至らず一安心でした。いつも持病が出たということでした。

という訳で、マネージャー氏も大事ないということなので、帰りには私がまだ一度も訪れたことのない四国に渡り、あの那須与一で有名な、屋島へ知り合いのOさんとMさんと連れ立って行って参りました。

ここは那須与一の扇の的で有名な古戦場

琵琶法師としては何だか感慨深いですね。

こちらがMさん、御年90歳ですが、足腰はシャープな動きで、私と全く変わりません。加えて英語はぺらぺら。頭脳は私以上に明晰です。80代になって得度したという、正にスーパーおじいちゃんなのです。

こちらがMさん、御年90歳ですが、足腰はシャープな動きで、私と全く変わりません。加えて英語はぺらぺら。頭脳は私以上に明晰です。80代になって得度したという、正にスーパーおじいちゃんなのです。

東京の方なので、帰りの新幹線でも、お大師様の話で盛り上がってきました。帰ったら直ぐ次の日に「中国の古いお寺を旅するツアーに出かけるんだ」というなんともフットワークの良い傑物です。

高野山関連では、とにかく何時も色々な縁が様々に繋がってゆきます。

思えば私が琵琶を始めるに至った経緯も、何かに手繰り寄せられるように導かれましたが、それから縁が次々につながり、高野山と関わるようになって、更に多くの出会いと気付きがありました。それは今でもどんどんと進行中で留まる事を知りません。

私は道元さんと空海さんが大好きなんです。道元禅師には深い哲理と清い人間としての生き方を感じ、私には一つの理想ともいえる存在ですが、お大師様には、道元さんとはまた違う宇宙的な広がりを感じます。常識や固定観念を軽々飛び越えて行くその思想の柔軟さと大きさは、常に私を大いに刺激して止みません。

日本はにはやっぱり凄い魅力があるな~と今更ながらに思う旅でした。

さて、今月来月はどんどん旅が続きます。

昨日は北鎌倉の古陶美術館でライブをやってきました。

ここでは毎年9月になるとやっているのですが、今年はすこしずれたお陰で、虫の音を聞きながら、楽琵琶と笛でゆったりと演ってきました。

このコンビの音楽は、主張する音楽ではなく、穏やかに音に身を任せて楽しむような音楽と言えばよいでしょうか。いつもの薩摩琵琶弾き語りのように情念を凝縮させたような宗教的なものではなく、琵琶と笛そしてちょっとだけ古代の歌を入れた演目は、自分が演奏しているのだけれど、自分の体を通して音楽が流れ出ているといった感じで、やっていてもなかなか面白いものです。シンプルで、スカスカで、ゆっくりなのですが、自然と空間になじんでゆく。それがこのコンビReflectionsの音楽です。

世の中には色々な音楽がありますが、私はやはり生の声や楽器が響いて、そこに集う人がいるそんな「場」と共にある音楽が好きです。

先日、植田伸子さんというピアニストのコンサートに行ってきました。

植田さんはベートーヴェンの4大ソナタ(悲愴・月光・テンペスト・熱情)を全てを暗譜で弾き、非の打ち所のない技術と迷いのない態度で取り組んでいて、人一倍の努力を重ねてきたその姿勢には本当に感心しました。大いに敬意を払いたいと思います。先日聞いたテノールの方のように、「この部分はちょっとね」というウィークポイントが全然ない。何処までも完璧を思わせる自信に満ち溢れた高い技術でした。

植田さんはベートーヴェンの4大ソナタ(悲愴・月光・テンペスト・熱情)を全てを暗譜で弾き、非の打ち所のない技術と迷いのない態度で取り組んでいて、人一倍の努力を重ねてきたその姿勢には本当に感心しました。大いに敬意を払いたいと思います。先日聞いたテノールの方のように、「この部分はちょっとね」というウィークポイントが全然ない。何処までも完璧を思わせる自信に満ち溢れた高い技術でした。

しかし「強く、重く、大きい」圧倒的なパワーで押しまくり、場を支配してゆく音楽に、私のようなのんびり屋には正直余りなじめませんでした。ピアノを隅々まで鳴らしきり、主張し、押し付けてくる音の姿は、自然と共に共生してゆく日本の感性にはちょっと遠い感じでしたね。

それと、やはり先日のテノールの方と同じく「何故、あなたが今ベートーヴェンを弾くのか?」という所があまり見えて来ませんでした。ピアノからは技術と理論が巨大な塊のように迫って来て、自信に満ち溢れた姿が時に「凄いだろ、どうだ」という自己顕示欲にも感じられてしまい、こちらの感性が履いてちゅく余裕が無かったですね。ヴェートーベンの音楽がそういう音楽なのでしょう。ちょっと前時代的なパワー主義が見えました。

科学技術だろうが、音楽だろうが技術はヴィジョンを実現する為にこそあるというもの。技術が見えてしまうのはまだヴィジョンを達成していないように私は感じてしまいます。ヴィジョンなき技術は時に核兵器のような悲劇も生みますからね。

コルトレーンもマイルスもパーカーも皆凄い技術を持っていたと思いますが、音楽を聴いていて「上手い」だとか「超絶技巧」だとか思った事はありません。ドビュッシーを聞いていても作曲技法が優れているなんて言うのは、お勉強している専門家だけ。

本当に優れたものはそのものがすでに一つの姿となって出来上がっているので、技術だの、技法だのという部分はかえって見えてこないものというのが私の意見です。

私は音楽をやりたい、それも祖先の人々が歴史を刻み、自分が育ったこの日本の音楽をやりたい。右寄りでもなんでもなく、それが一番自分の姿に近いからであり、自分の姿と違う音楽をやってもただの物真似にしかならない、と思うからです。

何処までも自分自身になりきってゆかなければならない、そんな姿を追求せざるを得ないという有り方は、音楽の、芸術の背負った宿命のようにも思えてなりません。

古陶美術館で琵琶のソロを弾いている時に、琵琶の音に呼応するように虫の音が外から聞こえてきて、まるで共演しているようでした。

やっぱりこれだな!

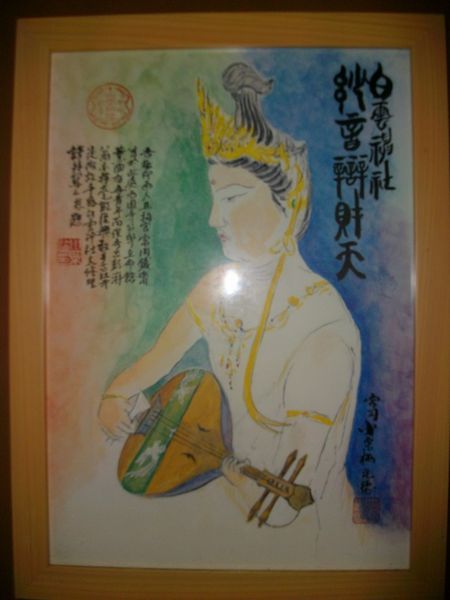

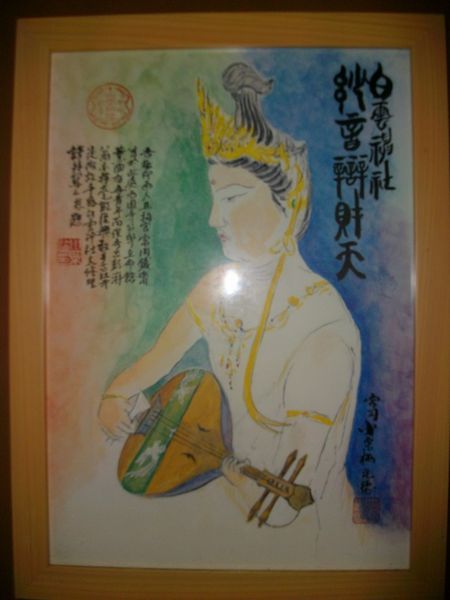

昨日、京都御苑の中にある白雲神社で演奏してきました。

この白雲神社さんには、何時もこのブログで写真を使わせてもらっている座工房の森さんに一昨年より連れて行ってもらって以来、毎回京都に行くとお参りに行くようになってます。まあ私はそんなに信心深い訳では無いのですが、音楽の神様というところが妙に気に入ってしまって、ご縁が繋がりました。

奉納演奏でしたので、私は本殿に向かって演奏したのですが、結構良く響いていて、声も出てちょっとノリノリでやってしまいました。後で宮司さんから「気合入ってはりましたな」と言われて恐縮してしまいました。

時代はどんどんと進み、もう日本という視点だけではとても生きてゆけないような時代になってきました。これから海外との関係がどうなってゆくのか不安さえ感じるこの頃ですが、考えてみれば琵琶も遠くペルシャから渡って来て伝えられ、様々に国ごとに改良され、夫々の文化となっていったことを考えると人間の営みは何時の時代も海を渡って交流していたんだな、と想いにふけってしまいました。

今回はロシアの人達と一緒でしたが、音楽に接している時には、少なくともお互いに政治や経済のパワーでものを量らない。変な民族のプライドなんかでけんかもしない。文化の違いを認め合って交流することが出来る。音階やリズムが違うから、そのまま合奏できたりはしないけれど、お互いの音楽と文化を聞きあって会話が出来る。

人間には元々知性や叡智なんてものは大して無いのかも知れないけれど、人間の日々の営みの中から生まれた音楽には嘘は無いと思います。

こういう時代に生まれたのも一つの運命だから、その荒波は超えなくてはいけないのだと思いますが、どんな事態になったとしても、この豊穣な文化だけは失いたくないですね。

御所のきのこ

御所のきのこ

静かな秋を迎えたいものです。

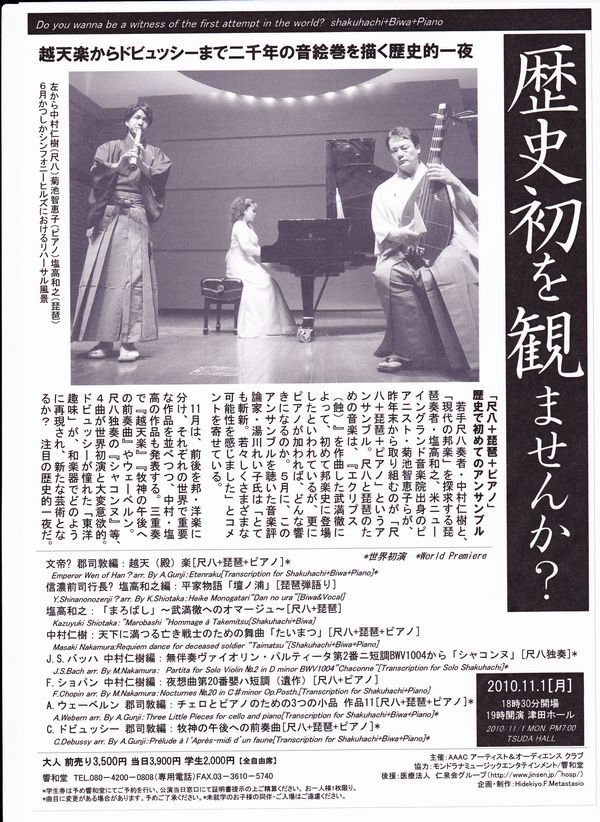

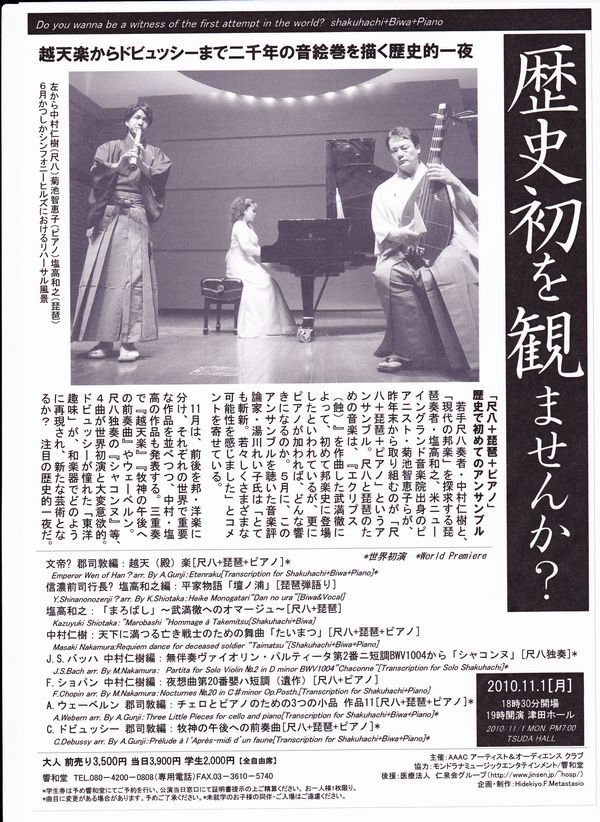

今日はこのブログでも時々紹介している、作曲家の郡司敦君の新作初演に行ってきました。

現在私の知る限り、作曲家で琵琶のことを今、一番判っているのは郡司君だと思います。彼は琵琶だけでなく、筝や尺八など他の邦楽器にも積極的に取り組んでいるので、今後に期待できる作曲家の一人です。

そんな彼の今日の作品は、筝3人、十七絃一人、弦楽4重奏という編成。ちょうど時間が空いていたことに加え、実はこの曲を11月に、尺八・ピアノ・琵琶で再演しようということになっているので、勇んで出かけていきました。

今日の作品は全部が弦楽器だったのですが、絃の響きにも西洋と東洋、明らかな文化の違いがあるのだな、と思いました。文化の違いと言えばそれまでですが、そこには相容れないものが確かにあり、逆に良い場面を整えてあげると調和するポイントが見出せる。今日の郡司君の作品にはその両方がはっきりと見て取れました。大いに期待できるものですが、かなり課題もある、今、彼はそんな中にいるのだ、と思いました。

かつての現代邦楽のように、ただただ楽器の限界に挑戦するような時代はもう終わりました。洋楽コンプレックスの時代も終わりました。邦楽器は正に今、現代そして次代に対し何をすべきか問われています。もちろん私もどんどん突き進んでゆきますが、郡司君のような若き才能こそが、きっと答えを出してくれるでしょう。大いに期待しています。

現在、筝はそのほとんどがテトロンという絃を使っていて、絹糸はほとんど使われていません。琵琶はまだ絹糸なんですが、耐久性や音量、価格の問題で、絹糸の需要はほとんど無くなり、どんどんテトロンになって来ています。ヴァイオリンやチェロもガットを使っている人はほとんどいません。これも時代というものでしょうか。

最近では筝糸の有名な製造業者が廃業するなど、かなり厳しい現実があります。私の使っている、滋賀県の丸三ハシモトというメーカーも廃業説が飛び交うようなこの頃です。

必要のないもの、需要のないものは世の中から消えてゆくのが現実です。いくら私一人ががんばっても大した成果は上がらないかもしれません。でも絹の絃を無くしてはいけないのです。それは日本文化の誇りなのです。日本文化の存在証明なのです。

常に合理性と利便性を追求する西洋文化、大陸文化で世の中が回ってしまっては、多様で豊穣な人間の営みは破壊されてしまいます。画一化された価値観で全部が統一されてしまった時、人間の文化は衰退し、人類もまた衰退して行くのです。

秦琴という中国の楽器を独自に演奏している、深草アキさんは丸三ハシモトに出向いて、糸縒りの具合まで指定して作ってもらっていると言っていましたが、私も特殊な絃を使っているので、私専用の太さと長さで作ってもらっています。

そんな私が、今、何をすべきか今日の作品を聞きながら色々と考えてしまいました。

仮題は大きいのです。

トンボは絶対に後に進まない。常に前にしか進まない縁起物なのです。

トンボは絶対に後に進まない。常に前にしか進まない縁起物なのです。

私はいつもトンボの柄の布ケースに包んで琵琶を運んでいます。気持ちだけでも前に進まないと・・!

やっと秋の気配を肌で感じるられるようになってきました。いよいよ演奏会シーズン突入です。この間9月と10月をお知らせして以降も、色々とお話を頂き、更に忙しくなってきました。

追加になった中で面白そうなのは、 モロッコ人のダラブッカ奏者Domnatiさんが主催する「Casablanca Night」ベリーダンスと琵琶??

モロッコ人のダラブッカ奏者Domnatiさんが主催する「Casablanca Night」ベリーダンスと琵琶??

10月17日 座高円寺2 14時スタートです。

もう一つ面白そうなのは、10月11月と,このブログでもお馴染みのフラメンコピアノの安藤紀子さんとの初共演。10月14日は大塚 音楽堂anoanoで先ずはプレライブ「遭遇前夜」 琵琶とフラメンコ、どうなる事やら、乞うご期待!

音楽家は舞台に立ってナンボのお仕事。多くの機会を頂いている事は、実に幸せな事です。もちろん日々の舞台で満足していては、創作の方がおろそかになってしまいますので、作曲活動も旺盛にやっていかなくてはいけません。来年には定例の邦楽アンサンブル「まろばし」の公演も川崎能楽堂であります。ただ今譜面と格闘中。

この秋も面白くなりそうです!!

11月からのスケジュールです。

11月1日 津田ホール 21世紀トリオ

20・21日 ギャラリー蒼ライブ「琵琶に触れる」

昨年、シルクロードツアー出発の前日に盛り上

がった西荻窪のギャラリー蒼でのライブを再び。

今回は2日目に尺八の田中黎山君が入ります。

26日 AVANCE 東京芸大作曲科教授福士則夫門下卒業生による

作品発表会。今回で3回目の出演。もちろん曲はチーム郡司を

率いる郡司敦君の作品「春のはな~琵琶と尺八とピアノのために」

28日 「フラメンコ y 琵琶」渋谷公演通りクラシックス

フラメンコピアノの安藤紀子さん、ダンスの渡邊倫子さんとの

公演。壇ノ浦・啄木など色々な曲でコラボします。

12月4日 練馬グリーンテイル「夕暮れコンサート」Vol.11足掛け6年

毎回ゲストを迎えて続けているライブ。今回は第一回目に来

てくれた笛の大浦典子さんです。

12日 ハクジュホール

内容はまだちょっとシークレットなんですが、邦楽紅白演奏

合戦という話が出てきました???

15日 琵琶樂人倶楽部 「琵琶と文学シリーズⅣ 平家物語と平曲」

25日 渋谷伝承館 21世紀トリオ

出来たばかりの渋谷伝承館で初ライブです。

あ~沢山の演奏会に恵まれて今年も幸せ。どれもこれも面白いものばかり。ぜひぜひお越しくださいませ。張り切ってお待ちしています。

こちらがMさん、御年90歳ですが、足腰はシャープな動きで、私と全く変わりません。加えて英語はぺらぺら。頭脳は私以上に明晰です。80代になって得度したという、正にスーパーおじいちゃんなのです。

こちらがMさん、御年90歳ですが、足腰はシャープな動きで、私と全く変わりません。加えて英語はぺらぺら。頭脳は私以上に明晰です。80代になって得度したという、正にスーパーおじいちゃんなのです。

植田さんはベートーヴェンの4大ソナタ(悲愴・月光・テンペスト・熱情)を全てを暗譜で弾き、非の打ち所のない技術と迷いのない態度で取り組んでいて、人一倍の努力を重ねてきたその姿勢には本当に感心しました。大いに敬意を払いたいと思います。先日聞いたテノールの方のように、「この部分はちょっとね」というウィークポイントが全然ない。何処までも完璧を思わせる自信に満ち溢れた高い技術でした。

植田さんはベートーヴェンの4大ソナタ(悲愴・月光・テンペスト・熱情)を全てを暗譜で弾き、非の打ち所のない技術と迷いのない態度で取り組んでいて、人一倍の努力を重ねてきたその姿勢には本当に感心しました。大いに敬意を払いたいと思います。先日聞いたテノールの方のように、「この部分はちょっとね」というウィークポイントが全然ない。何処までも完璧を思わせる自信に満ち溢れた高い技術でした。

御所のきのこ

御所のきのこ

トンボは絶対に後に進まない。常に前にしか進まない縁起物なのです。

トンボは絶対に後に進まない。常に前にしか進まない縁起物なのです。 モロッコ人のダラブッカ奏者Domnatiさんが主催する「Casablanca Night」ベリーダンスと琵琶??

モロッコ人のダラブッカ奏者Domnatiさんが主催する「Casablanca Night」ベリーダンスと琵琶??