先日の津田ホールでの21世紀トリオコンサートはとてもよい感じで演奏することが出来ました。

終演後、作曲の郡司君、太鼓の壱太郎君と、21世紀トリオのメンバーでお疲れ様のご挨拶

思えば昨年の11月1日。ちょうどぴったり1年前に、プロデューサーの久保木氏のお声がかりであの3人が会い、津田ホールに至ったのです。内容的にも1年間、小中規模のライブを重ねて来たお陰で、これまで一番充実した演奏が出来たと思っています。

今回はプログラムも良く、夫々の個性が際立っていて、充分に演奏することが出来ました。御来場の皆様、本当にありがとうございました。

さて、私はこの所本当に旅がらすでして、津田ホールでは打ち上げにも出ないで、直ぐに大分に向かいました。

3日の文化の日には、大分能楽堂で、横笛の福原百桂先生の会にゲスト出演してきました。ここは、以前のブログでも紹介しましたが、先日亡くなった寶山左衛門先生と共演した場所であり、私の邦楽人としての出発点といっても良いところなのです。もちろん今回は、六代目福原百之助こと寶山左衛門先生の追悼の会でもありました。

左から、福原百桂先生、福原道子先生、首藤順子さん、私

今回は寶先生の娘でもある、笛奏者の福原道子先生と私、そして語りの首藤順子さんの3人がゲストでした。

皆で寶先生の思い出話をしていたのですが、どの曲でも、どの場面でも先生との思い出が甦ってくるようで、ずっと寶先生に包まれて演奏しているみたいな気分になりました。本当に良い機会に呼んで頂いて、感謝しています。

前回寶先生と共演した時と同じ「花の寺」という先生の作品を、今回は百桂・道子両先生と私で演奏してきました。前回共演した先生の孫の健太郎さんは今や、七代目福原百之助を襲名して、流派の家元としてがんばっています。色々な意味で大分能楽堂は忘れられない場所となりました。

百桂先生、道子先生そして名取りの方々と

一緒に。

今回は外国の方で笛を勉強しているパトリックさんとメリッサさんも舞台でがんばりました。大学で文化人類学を勉強しているそうです。

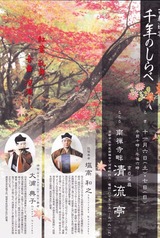

そんな大分でもう少しゆっくりとしていたかったのですが、直ぐに東京に帰り、また週末には関西へとむかいます。週末は、今年の春にしだれ桜の下でやった、南禅寺畔の清流亭で、今度は楽琵琶による演奏をしてきます。

雅楽の楽人装束を着ての演奏は久しぶりです。ここは重要文化財にも指定された、とてもいい感じの建物と庭なんです。楽しく演奏出来そうです。

この後も帰ってきて直ぐに、フリージャズのライブが待っているという、なんとも刺激的なお仕事が続きます。

ドビュッシー、邦楽、雅楽、フリージャズと、まあ脈絡もなくやっていますが、全部私の中では何の違和感もなく溶け合っているのです。

お大師さんは「二項が一つに溶けあってゆく(正邪・日月など)」という考え方が大変お好きだったようですが、私も色々な音楽が自分の中に溶け合い同居して、私という音楽世界が形成されている、そんな風に考えています。

さて、どうなる事やらと思われた怒涛の演奏会も、あっという間に過ぎ去って、また明日から旅がらすです。

どこかで見かけたら声をかけてやってください。

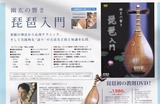

FEIRecordから琵琶の教則DVD「幽玄の響き~琵琶入門」が発売されました。

この会社では今年、津軽三味線の小山貢山君がやはり教則DVDを出していて、その小山君の紹介で、今度は私が琵琶では初となる教則DVDを作りました。

中身は私の考え方ややり方がばっちりと行き渡っていて、満足しています。自信をもってお勧めしますよ。

琵琶の教則本は今までに中村鶴城さんのものがありましたが、今まで全く見たことがなく、出来上がった今になって、偶然とある方から頂きました。さっそく見てみてみたら、琵琶に対する考え方やアプローチが全く違う事が良く判りました。多分に個人の性格の違いから来るものが大きいように思いました。中村さんの本も細部に渡り素晴らしいと思いますが、このDVDは私なりのやり方でやって良かったな~~。やっぱり私は私の道を行く!これに尽きます。

琵琶をやってみたい方はあまりいないかもしれませんが、御興味のある方はぜひ見てやってください。1980円とお安くなってます。

http://www.st-ongakukan.com/videojpn.html こちらにお問い合わせを!!

さて、今度の月曜日、11月1日に津田ホールにて、21世紀トリオのコンサートがあります。こちらも世界初として、尺八、ピアノ、琵琶による「越天楽」や「牧神の午後への前奏曲」等に挑戦します。

プログラムはこんな感じです。*は世界初演

文帝? 郡司敦編:「越天(殿)楽」[尺八+琵琶+ピアノ]*

信濃前司行長? 塩高和之編:平家物語「壇ノ浦」[琵琶弾語り]

塩高和之:「まろばし」~武満徹へのオマージュ~[尺八+琵琶]

中村仁樹:天下に満つる亡き戦士のための舞曲「たいまつ」[尺八+琵琶+ピアノ]

J.S.バッハ中村仁樹編:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調BWV1004から「シャコンヌ」[尺八独奏]*

F.ショパン中村仁樹編:「夜想曲第20番嬰ハ短調(遺作)」[尺八+ピアノ]

A.ウェーベルン郡司敦編:「チェロとピアノのための3つの小品作品11」[尺八+琵琶+ピアノ]*

C.ドビュッシー郡司敦編:「牧神の午後への前奏曲」[尺八+琵琶+ピアノ]*

19時00分開演

大人前売り3,500円

当日3,900円

学生2,000円

チケットのお申し込みはは以下へぜひ!

響和堂080−4200−0808(専用電話)

響和堂ticket@kyowado.jp

今までにも、自分の作曲作品集でデビューアルバムをつくり、海外でのライブレコーディングで2ndアルバムを作り、4thアルバムでは全編楽琵琶による史上初のCDを出し・・・・という具合に色々と初物に挑戦してきましたが、このDVDにしろコンサートにしろ、次世代スタンダードを目指す琵琶法師としては、これからもガンガンと初物に挑戦しますよ。乞うご期待!!

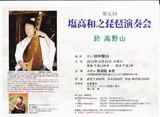

今年も高野山演奏会が終わりました。今年は5年目という節目の年であり、区切りとして今回を一応の最後としていましたが、東京からも沢山の方が駆けつけてくれて、お陰様で盛況のうちに終える事が出来ました。御来場の皆様、そして陰ながらエールを送ってくれた皆様、本当にありがとうございました。

この写真は何時も着物を提供してくれている、座工房の森修さんが撮ってくれました。

演奏会が終わって夜ゆっくりしていると、雨が降ってきました。静かな高野山が更に静かになり、宿坊で一人ゆっくりと演奏会のことを思い出しながら過ごし、この5年間を振り返りました。思い起こせば、最初は勢いで始めてしまった演奏会でしたが、あの遠い遠い高野山まで、皆さん毎年お越し頂き、私自身が多くの点で気がつき、変わって行った様に思います。五回欠かさずに駆けつけてくれた方もいて、毎年聞きに来てくれて、見てくれている方がいる幸せを感じます。

朝、勤行が6時から始まるのですが、まるで雲の中にいるような幻想的な風景に圧倒されました。

私のカメラでは到底その雰囲気はお伝えできないのですが、深い霧に包まれた高野山は見事でしたよ。今年は紅葉にはちょっと早い感じでしたが、高野山の魅力は十二分に味わう事が出来ました。

高野山演奏会の前日には、毎年恒例ですが麓の「子供の寺 童楽寺」にて尺八の田中黎山君と演奏してきました。

ここは、色々な事情で家族と一緒に暮らせない子供達を預かって育てているお寺で、志の高い御住職が八面六臂でがんばっているのです。もう顔なじみの子もいて、今年も和やかに演奏してきました。ここの子供達は毎朝お経をあげているので、私も最後には「開経偈」を弾き語りしてきました。

http://www7b.biglobe.ne.jp/~dougakuji/index4.html

童楽寺のHPです。是非皆さんも応援してあげてください。

そして、次はこれも恒例となっている高野山大学で演奏。その後、神戸の県立西宮高校音楽科にて、シタールの田中峰彦さんと演奏&レクチャーをしてきました。

そして、次はこれも恒例となっている高野山大学で演奏。その後、神戸の県立西宮高校音楽科にて、シタールの田中峰彦さんと演奏&レクチャーをしてきました。

毎年田中さんの曲を演奏するのですが、田中さんは技術といい人柄といい本当に深くて、直ぐに何の違和感もなくセッションが始まってしまいます。すぐれた音楽家は桁が違いますね~~。

色々な思いが詰まった高野山公演もこれで終わり、また新たな展開へと向かってゆく事になります。何年かすると高野山では1200年祭がありますので、その時にはまた何かやれるかもしれません。ぜひ皆さんと再会を果たしたいと思います。

さて、のんびりとしてはいられません。来週の月曜日には津田ホールにて、「牧神の午後への前奏曲」を尺八・ピアノとともに演奏します。その後直ぐに大分能楽堂、更に京都清流苑と続きます。

琵琶を弾いて生きてゆくこの喜びは何ものにも変えがたいですね。

新たな一日に向けて、今日も活動開始!!

昨夜、埼玉の熊谷にある常光院にて「十三夜観月法要琵琶演奏会」をやってきました。

そして、24日は5回目となる高野山演奏会です。

実は、先日もちょっと書きましたが、担当マネージャーの具合が良くなく、その他色々な事情で、今後続けられそうにないこともあって、高野山では多分今回が最後の演奏会となります。充実した演奏をして終わりたいと思っています。ぜひ高野山で琵琶を聴いてみてください。

25日は高野山大学での授業で演奏とちょっとしたレクチャー、27日には西宮高校音楽科の授業で、シタールの田中峰彦さんと演奏してきます。

お寺づくしのツアーですが、これも琵琶法師にはちょうどいい感じです。

今回も多くの良縁に囲まれ、導かれるように日々が過ぎて行っています。壁もあり、障害もあり、良いこと悪い事色々な事がありますが、これら全てが縁というもの。その中で琵琶を弾くというのが、私の使命なんだ、と感じるこの頃です。

以前紹介した、台湾の二胡奏者 葉文宣さんから最新のCDとDVDが届きました。活動は更に広がったようで、オーケストラをバックに協奏曲を弾きまくる彼女は、一段と自信に満ち溢れ素敵になっていました。

彼女の所属する「台湾国家国楽団」のCDも相変わらずクオリティーが高く素晴らしいです。日本の邦楽合奏団とは比べ物にならない!

そして、今私の所にイスラエルの若者が琵琶を習いに来ています。日本語も判らないし、邦楽も何も知らなかった彼ですが、ものの数ヶ月で驚くほど弾けるようになってきました。

彼がそのアクシャ君。ギタリストとして活動している彼ですが、最初のレッスンで「祇園精舎」をローマ字で書いて弾いてあげたら、次の週には歌詞も琵琶のフレーズも丸暗記して、譜面を見ずに通して演奏出来ていたのには驚きました。

彼がそのアクシャ君。ギタリストとして活動している彼ですが、最初のレッスンで「祇園精舎」をローマ字で書いて弾いてあげたら、次の週には歌詞も琵琶のフレーズも丸暗記して、譜面を見ずに通して演奏出来ていたのには驚きました。

彼が東北に旅行に行った時、森の中で琵琶を弾いていたら、風が琵琶の音に添うようになびいてきたと言っていました。こういう自然との共生の感性は外国人では少ないですね。

きっとイスラエルに帰って、次世代の音楽を作ってくれると思います。

葉さんといい、アクシャ君といい音楽に真摯に向き合う若者はすがすがしいですね。

こんな若者達に感心している中、大塚の音楽堂ano anoでピアノの安藤紀子さんとライブをやってきました。

いつもながら元気いっぱいの安藤女史。今回も感性豊かな素敵な演奏でした。

いつもながら元気いっぱいの安藤女史。今回も感性豊かな素敵な演奏でした。

今回はピアノ伴奏で「祇園精舎」「壇ノ浦」を歌うので音程に気をつけながらでしたが、なかなか良い感じで出来ました。特に祇園精舎」は結構インパクトありましたね。

何時も尺八とやっている「まろばし」も初めてピアノと琵琶のデュオでやったのですが、さすがに安藤さんは頭が柔軟で、色々な引き出しを持っているので、大変充実した演奏となりました。記念に残る素晴らしさでした。何時かこの組み合わせでレコーディングしてみたいですね。

「壇ノ浦」も良かったのですが、私がフラメンコのリズムに今一つ乗り切れませんでした。ひとえに私の練習不足です。申し訳ない・・・・。

こちらがano ano こじんまりとしたサロンですが、静で響きも程よく大変に唄いやすかったです。普段はクラシックの演奏会がほとんどだそうです。

音楽に向かい合うにはやはり静寂が必要ですね。空間に響き満ちてゆく音が身に染みてくるように聞こえないと、音楽に集中できません。このano anoはその点、自分をぐっと集中できる空間でした。

静寂の中に満ちてゆく音と声。正にこういう音楽を私はやりたいのです。志向としては日本音楽の最先端と言ったら判りやすいでしょうか。エンタテイメントではありません。ほど遠い所にいます。

葉さん、アクシャ君、安藤さん。皆、真摯な音の姿をしていました。私も私ながらの姿をした音楽を真摯な態度でやって行きたいですね。

高山寺から見える山中の赤松

そして、次はこれも恒例となっている高野山大学で演奏。その後、神戸の県立西宮高校音楽科にて、シタールの田中峰彦さんと演奏&レクチャーをしてきました。

そして、次はこれも恒例となっている高野山大学で演奏。その後、神戸の県立西宮高校音楽科にて、シタールの田中峰彦さんと演奏&レクチャーをしてきました。

彼がそのアクシャ君。ギタリストとして活動している彼ですが、最初のレッスンで「祇園精舎」をローマ字で書いて弾いてあげたら、次の週には歌詞も琵琶のフレーズも丸暗記して、譜面を見ずに通して演奏出来ていたのには驚きました。

彼がそのアクシャ君。ギタリストとして活動している彼ですが、最初のレッスンで「祇園精舎」をローマ字で書いて弾いてあげたら、次の週には歌詞も琵琶のフレーズも丸暗記して、譜面を見ずに通して演奏出来ていたのには驚きました。 いつもながら元気いっぱいの安藤女史。今回も感性豊かな素敵な演奏でした。

いつもながら元気いっぱいの安藤女史。今回も感性豊かな素敵な演奏でした。