遅ればせですが、明けましておめでとうございます。

昨年は本当に多くのお仕事を頂きまして、大変充実した1年を送る事が出来ました。これも皆様の縁に導かれてこその賜物と、心より感謝しております。

「新年快樂」これは台湾式の新年のご挨拶だそうで、台湾の知り合いから相次いでこの言葉が送られてきました。とても気に入りましたので、今年は快く、楽しくそして厳しく生きて行こうと思っております。

昨年末は多忙ゆえ、締めくくりも出来なかったので、少しばかり昨年を振り返り画像を載せたいと思います。

先ずは何と言っても、シルクロードツアーの凱旋公演。国際交流基金にはとてもとても感謝しています。ウズベキスタンから歌姫ユルドゥスさんを迎え、大盛り上がりで凱旋公演が出来た事は一生記憶に残るでしょう。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2011/01/465cfda3.jpg)

こちらは毎年恒例の川崎能楽堂での「まろばし」公演の時のもの。

今年も私の作編曲によるアンサンブルグループ「まろばし」の公演が同じ川崎能楽堂にて今月23日にあります。

4月の京都東山 清流亭での演奏。

満開のしだれ桜の下で気持ちよく演奏させていただきました。

9月、京都御苑の中にある白雲神社での演奏会。ここは藤原師長を祭る芸能に深い関わりのある神社でしたので、念願かないとても嬉しかったです。

そして、最後は高野山常喜院での独演会での一枚。昨年は五回目を迎え、お客様も大勢いらして頂き、充実した演奏会となりました。5年間高野山で演奏会を続けた事は、私にとって大きな大きな軌跡となりました。

この他、昨年は21世紀トリオをはじめキリがないほどに演奏会をやらせていただきました。

それら多くの機会を通して、自分の弱さを思い知り、己の姿をあらためて知り、これからの進むべき道も、また少しばかりですが明確になりました。今年も迷わず自分の行くべき道をしっかりと歩みたいと思います。

今年は楽琵琶でのCDの第2弾を作ります。昨年果たせなかったので、今年は必ずや実現させます。そして平曲のお稽古も自分なりに始めようと思っています。

今年もよろしくお願い申し上げます。

2010年

2月

川崎能楽堂 邦楽アンサンブル「まろばし」第2回コンサート 春の宴2010

西荻窪 松庵舎 講座:琵琶を知ろう 全6回-2「雅楽琵琶の世界」

日比谷 スタンウェイ松尾ホール『21世紀トリオライブ「21世紀の新しい風がここに」』

3月

高津区ノクティーホール「たかつホールDEコンサート」

西荻窪 松庵舎 講座:琵琶を知ろう 全6回-3「中世の琵琶楽~薩摩琵琶と平家琵琶」

座・高円寺2「ホーガクなオトコたちとウズベキスタンの歌姫の一夜かぎりコンサート

~奄美シマ唄、琵琶、ギター、水のパーカッション、ウズベキスタン伝統歌の競演」

4月

京都 南禅寺 清流亭演奏会

大阪 中崎町コモンカフェ「和と古と楽」 “Wa Ko Gaku”

東京 木母寺 梅若忌

西荻窪 松庵舎 講座:琵琶を知ろう 全6回-4「近代の琵琶楽~薩摩琵琶と筑前琵琶」

5月

ティアラこうとう「万葉の綾風~舞踊作家協会公演」作・演出・振付:雑賀淑子/花柳面

エポック中原 川崎音楽交流協会演奏会

日比谷 スタンウェイ松尾ホール『21世紀トリオライブ「尺八+琵琶+ピアノ」=絶対未聴領域』

西荻窪 松庵舎 講座:琵琶を知ろう 全6回-5「現代の琵琶楽」

6月

練馬 光が丘美術館「三種の琵琶楽~平家物語を語る」

米沢 伝国の杜 置賜文化ホール

上杉本 洛中洛外図屏風ライブシリーズ「4つの扉~金の屏風、金の筒」

西荻窪 松庵舎 講座:琵琶を知ろう 全6回-6「平家物語を語る~壇ノ浦」

かつしかシンフォニーヒルズ アイリスホール「21世紀トリオ演奏会」

7月

行田市未来文化ホール 行田混声合唱団ともしび 第38回定期演奏会 客演

8月

西荻窪 ヴェルカント「21世紀トリオライブ」

長野 刈萱山寂照院 西光寺「かるかや縁日 第30回記念芸能鑑賞の夕べ」

尼崎 獨木舟文学館 塩高和之・竹崎利信 二人界・第一夜「ふたつの月」

9月

西荻窪 ヴェルカント「21世紀トリオライブ」

浅草アミューズミュージアム「三種の琵琶楽」

京都御苑内 白雲神社本殿「日露音楽交流協会イベント」

阿佐ヶ谷地域区民センター「古典が今、語りだす~豊饒なる和楽器の響き」

10月

お江戸日本橋亭「ええ語ろう会」

北鎌倉古陶美術館(現:古民家ミュージアム)「おとづれる秋を聴く」

岡山 慈眼院 元高野山大学密教学学部長:越智淳仁師の晋山式 記念演奏

熊谷 常光院 十三夜法要 琵琶演奏会

和歌山 童楽寺(子どもの寺)「琵琶を楽しもう~尺八と共に」

高野山 常喜院「第五回 塩高和之 琵琶演奏会」

高野山大学 特別授業

西宮高校音楽科 特別授業

11月

津田ホール「21世紀トリオコンサート」

大分能楽堂「美しき日本の詩情~笛幻想 寶山左衛門追悼公演」

京都 清流亭「千年のしらべ」

西荻窪 ギャラリー蒼 琵琶の音に触れる「第一夜 いにしえの妙音」「第二夜 次代へ紡ぐ和の響き」

上野 旧奏楽堂「AVANCE 東京藝術大学作曲科 福士則夫門下作品発表会」

渋谷 公園通りクラシックス Este momento este noche

12月

第三回創心会2010 近江楽堂

ハクジュホール「新世代の邦楽演奏家」

2010年もラストウィークになりました。世間では忘年会だ年賀状だとせわしないのですが、12月は芸術公演が目白押しの月でもあります。

琵琶の公演はこの時期ほとんど無いので、その分色々な公演を見に行けます。昨日はケイタケイさんのソロダンス「走る女」を見てきました。

とにかくエネルギッシュな舞台。そのエネルギーは最後まで尽きる事無くほとばしっていました。私にケイさんの表現の全てが見えたとは思いませんが、舞台から発する生命感のようなものが最後まで身に迫ってきました。

それと純粋に芸術活動として取り組んでいる姿にも、感じるところがありました。音楽家はどうしてもどこかにお客さんを楽しませなくては、というエンタテイメントの要素を自然と持ち合わせているもので、周りからも要求されれる事が多いのですが、ケイさんの舞台にはそれが無い。芸術とは何か、という話はまた別の機会に回したいと思いますが、少なくともの昨夜の舞台には自分の表現しようとする世界に、何処までも純粋に突き進む姿だけがありました。

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu

今年は数多くの仕事に恵まれ、とても充実した年でしたが、多くの機会を頂けば頂くほどに「価値観の違い」「感覚の違い」「視点の違い」そうした事を多く感じる年でもありました。

今、巷に溢れている音楽の中に共感はあるのだろうか。結局は共感した、という人だけが聞いているのであって、そうでない人は聞いていないのだとすると、あまりに狭い世界に向けて発せられたものでしかありません。

何時も私が言っている「一音成仏」の哲学の元となった教えに、「一滴の雫の中に全宇宙が含まれ、一瞬の中に永遠が含まれる」というもの(華厳経)がありますが、その一滴の雫の中は果たして一つなのだろうか。

多すぎる情報、溢れる物、あり余リ捨てられてゆく食料・・・。行過ぎた経済優先の世界に生きる我々は、一つの雫という共通した感性を持ち合わせているのだろうか。果たして共感というものを分かち合えるのだろうか。

次世代に古典は受け継がれてゆく事も無く、旧来の日本の感性は崩壊し、歴史の無い、全く新たな世界が始まろうとしているのだろうか・・・・。

「共感」「受け継がれてゆくもの」

来年はこれが私のテーマになってゆくと思います。

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu

今夜は結構な雨が降っていますが、昨夜は気持ちが良い程に、月が冴え、まさに煌々と夜の街を照らしていましたね。これだけの月はやはり冬でないと拝めません。

演奏会があらかた片付いたので、やっと月を愛でながら心をめぐらす余裕が出てきました。私は若かりし頃、プラネタリュウムでバイトしていたことがありまして、月や星は結構今でも好きなんです。

月を見ていると色々な想いが沸き起こり、ロマンが膨らんできます(ロマンスではないですよ)私自身は割りと理屈っぽい所もあるのかなとも思いますが、他方では理屈を超えた叙情の世界が大好きです。あまり考え込むより、音を出してしまえ!という訳です。語り物に関しては色々と勉強したり、分析するのですが、インストものになるとその曲の根本的な哲学さえ見えれば、後は音に身をゆだねるようにして演奏することが多いです。

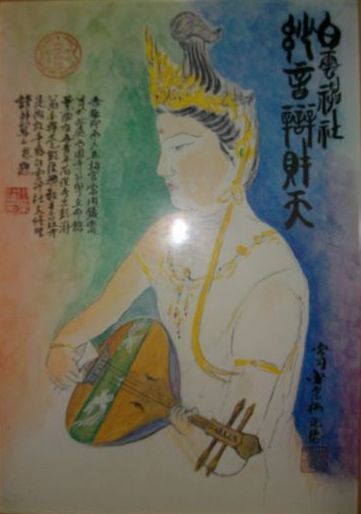

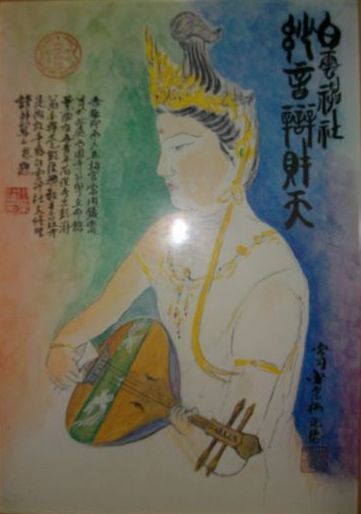

弁財天は私の中で、月下におわすイメージです。月下の琵琶といったら、弁才天を思い出します。弁才天さんはきっと、何か理屈を琵琶で表しているのではなく、音そのものがそのまま弁才天だったんでしょうね。

弁財天は私の中で、月下におわすイメージです。月下の琵琶といったら、弁才天を思い出します。弁才天さんはきっと、何か理屈を琵琶で表しているのではなく、音そのものがそのまま弁才天だったんでしょうね。

その音に身をゆだねていると、自然と弁財天の世界に誘われ、仏のはからいが身に沁みて来る。私もそんな演奏がしてみたいです。

人をタイプで分ける事は出来ませんが、明らかに燦燦と輝く太陽を感じさせる人と、静やかに夜の庭を照らす月を感じさせる人がいます。私は自分を月の住人といつも思っていますが、まわりの人から見た印象はどうなんでしょう??。

舞台では圧倒的な魅力で燦然と輝いていたい、と思う反面、静かに佇んで、包み込むような光を届ける音楽にとてもあこがれます。それは結して力が弱いわけではなくて、じわじわと聞く人の心に沁みて来る。例えば、武満さんの作品「弦楽のためのレクイエム」がちょうどそんな感じでしょうか。年を重ねるごとに、そんな月の世界に行きたくなる事が多くなりました。クールというより、静やかで、淡々と光を放つ存在でありたい。そんな感じが性に合って来ました。

これは最近手に入れた平家琵琶。来年からは平曲も勉強しようと思っています。サワリの調整がまだ出来ていませんが、サイズも塩高モデルの半分くらいの大きさで、なかなか可愛いやつです。

私のイメージでしかないのですが、平曲も月のイメージがするのです。もうやらない訳にはいきませんね。そのうちに平曲でもデビューします!乞うご期待!!

そして来年は今年果たせなかった、楽琵琶のCDを作りたいと思います。楽琵琶では1枚目が月にまつわる曲を集め、「月に捧げる新世代の雅音」というキャッチコピーでしたが、2枚目となるCDも、月を思わせる作品が多くなりそうです。やはり私の中の琵琶楽は月のイメージと重なってゆくようです。

人類がこの地球に現れて以来、月の存在はいったいどれだけの芸術家を生んだ事でしょうか。月こそミューズが、弁天様がおわす世界に思えてならないのです。

昨夜の月の光はどんな音楽と詩を生んだのでしょうか・・・・。

師走のつれづれに。

先日、今年最後の琵琶樂人倶楽部が終わりました。この日の曲は正直ちょっと苦手な曲だったのですが、とりあえず何とか・・・。でもこの琵琶樂人倶楽部ももう何と36回目。凄い事です。来年も一年間しっかり毎月スケジュールを組んでありますので、ぜひお越しくださいませ。あらためてまたお知らせします。

この日御来場のお客様。

この日御来場のお客様。

ハクジュホールが終わって、私の中で何か一区切り付いた感があり、ちょっとこの2,3日はぼやっとしてました。今年一年、多くの仕事をさせていただいて、調子も上々でしたが、本当の仕事は来年から、という気持ちが今は強いです。来年は色々なものを形にしたいと思っています。

そんなわけで、今週は毎日のように仲間と忘年会三昧でした。

火曜日はご機嫌な仲間達と。左から筑前琵琶の大久保さん、絵描きの千代乃、べリーダンサーの森さん、詩吟の詠龍さん。

昨日も津軽三味線の宍戸君そしてDVDの制作会社の方とずいぶん呑みました。

そんな中、今日は唯一お付き合いのある劇団、アドックの年末スペシャルに行ってきました。昨年の赤レンガ倉庫での公演以来ですが、あのときの芥川作「雛」も良かったし、この夏の三浦綾子作の「壁」も素晴らしかった。そして今日の三浦綾子作、脚本 神尾哲人、演出 伊藤豪の「この重きバトンを」もぐぐぐっと来ました。

私は演劇の事はあまり知らないし、レベルがどうかということも判らないですが、アドックの作品は、何時も心に残るんです。きっと文章で読むだけでは見えないものが、アドックの舞台からは見えてきて、それが私の中の何かを刺激してくるのでしょう。今日の作品も見ていてすーっと涙が流れました。自分と重なる部分も感じられ、「重きバトン」の感触が伝わりました。

作品の中に出てくる「バトン」という言葉はとても重く響きました。私も何かしらのバトンを親から、先輩達から渡されているのでしょう。琵琶に導かれたのもその為かもしれません。作中の色々な言葉が今、私の頭を駆け巡っています。

この時期にこの作品を見てよかった。人は意識やヴィジョン一つで、全く違う道を行くものです。来年からの私の活動もじっくり考えて取り組んでゆきたいと思いました。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2011/01/465cfda3.jpg)

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu 弁財天は私の中で、月下におわすイメージです。月下の琵琶といったら、弁才天を思い出します。弁才天さんはきっと、何か理屈を琵琶で表しているのではなく、音そのものがそのまま弁才天だったんでしょうね。

弁財天は私の中で、月下におわすイメージです。月下の琵琶といったら、弁才天を思い出します。弁才天さんはきっと、何か理屈を琵琶で表しているのではなく、音そのものがそのまま弁才天だったんでしょうね。

この日御来場のお客様。

この日御来場のお客様。