もう梅の花があちこちで咲いていますね。

私は梅花が何といっても好きなので、この時期は寒い中、ぶらぶらと良く歩き回ります。

まだ春も遠い冬の時期にふっと見る人の心を和ませ、春の予感を抱かせてくれる梅花は、私の理想とする姿でもあり、そんな可憐でつつましい梅花のような音楽や人が大好きです。私自身は梅花の様にはとても成れないので、あこがれるんでしょうね。

fhoto MORI Osamu

fhoto MORI Osamu

1月は例年ですとあまり忙しくないので、ゆっくりと梅花を辿ってうろうろしているのですが、今年は私が作編曲をやっている「まろばし」というアンサンブルグループの公演が明後日に控えていますので、何かとバタバタしていて、例年のようなのんびり感がありません。

今回のテーマは「邂逅」。尺八の琴古流と都山流。日舞の花柳流と五条流という同じジャンルでありながら、スタイルの違うものを組み合わせてプログラムを作りました。

開演 13時00分

第一部 「祇園精舎」 編曲 塩高

十七絃・尺八(琴古)・尺八(都山)・唄

「六段」

筝・尺八(琴古)・日舞(五條)

「二つの月」 作曲 塩高

尺八(琴古)・尺八(都山)

「沙門」 作詞・曲 塩高

琵琶弾き語り

第二部 「静~緋色の舞」 作詞・曲 塩高

筝・十七絃・尺八(都山)・唄・日舞(花柳)

「まろばし」 作曲 塩高

琵琶・尺八(都山)

「春の宴」 作詞・曲 塩高

筝・尺八(琴古)・尺八(都山)・唄

こんなラインナップです。古典の「六段」を除き、全て私の作品です。ぜひぜひお越しくださいませ。ほんの数枚ですが、チケットがまだ残ってます。

そして今月は美術系の友人たちもこぞって展示会をやっているので、今日はまとめて回ってきました。

先ずは、私の謡曲の師でもある、能面作家の羽生光善先生と、堀本惠美子さんの親子二人展。新宿小田急のアートサロンでやっています。羽生先生は御年93歳。もちろん現役で作品を作っています。

琵琶の最初の師匠 故高田栄水先生も習いに行った時、90歳でした。もちろんお元気で舞台もずいぶんとこなしていて、地方公演等もやっていました。昨年亡くなった故寶山左衛門先生といい、私はこういう大先輩とどうも縁があるようです。

娘でもある堀本さんの作品も、深い精神性を湛えていて、深遠な世界に惹き込まれます。ぜひ見に行って下さい。

次は人形作家の牛窪奈央さん。今回は企画展の中での出品でしたので、人形が数点と絵画作品が数点だけでしたが、3年ぶり位で伺った彼女は、美術系の学校での数年間の勉強を経て、大変充実していました。今年は個展やグループ展などガンガンやるそうです。

牛窪奈央ブログ http://nao8.exblog.jp/

最後は朝比奈賢さん。門前仲町に新しく出来たギャラリー無有斎での開廊記念展での出品ですが、日々世界が広がっているようで、クオリティーの高い作品を出していました。

さて梅花に元気をもらって今年もがんばります。明日は千葉の大網で演奏会です。

fhoto MORI Osamu

fhoto MORI Osamu

今年も琵琶樂人倶楽部始まりました。

もうこの琵琶樂人倶楽部も毎月開催して、37回目を迎えました。4年目ともなると、正にライフワークという感じになってきました。

昨日は毎年年明け恒例、薩摩琵琶三流派による聞き比べです。昨年の「敦盛」対決に続き、今年は「城山」を三者三様で演奏してきました。

携帯のカメラですので画像は悪いですが、今年も正派の石田克佳さんにきていただきました(中央)。石田さんは数少ない貴重な琵琶制作者であり、私の琵琶もほとんど彼の手による作品です。

こんな同じ曲で聞き比べをやるようなマニアックな企画は、琵琶樂人倶楽部だけだと思いますが、今回は本当にタイプの違う演奏で、私自身大変興味深く聞くことが出来ました。曲解釈や唄だけでなく、琵琶をどういう方向で鳴らしたいのか、という部分も夫々違い、歌詞だけが同じで、別の曲のように聞こえてきました。

琵琶といっても、色々なアプローチがあり、色々な解釈、弾き方もある。その多様性が文化を生んで行くのだと思います。一つの方向に全てが向かっていったら、社会でも政治でも、文化でもどんなものでも滅んでしまいます。

色々なものが集い、共生して様々な形や個性が存在する為には、そこに魅力が溢れるようになければ、その世界そのものが形成されません。価値観は一つじゃない。世界に色んな民族があり、宗教があり、歴史があるように、そこに携わる人に、自分とは違う、多様なものを受け入れる大きな器、そういうものが無ければ、どんどんとしぼんで行くだけでしょう。

今回は新春第一回目にふさわしく、嬉しい事もありました。

左は先日手に入れた平家琵琶の内袋です。

前から頼んでおいたのですが、昨日持ってきていただきました。

感謝!

こいつもずいぶんと喜んでいるように見えます。

こいつもずいぶんと喜んでいるように見えます。

人は皆、自分が見える所、自分が感じるところを頼りに生きているのだと思いますが、見えるだけに、見えていない部分を忘れがちです。「我見」などという言葉もありますが、何か一つの価値観に凝り固まり、その周りにある多様な魅力に目を閉ざしてしまったら、本体の姿も、溢れる魅力も、見ることも感じることも出来ません。自分の好みはそれぞれだと思いますが、あらゆる種が集ってこそ、豊饒といえるのです。ロックだろうが、琵琶樂だろうが、ひとつの価値観だけで演奏したり、聴いていては、その魅力の1割も輝かないでしょう。大きな魅力に溢れた音楽と出会う事は、人間の幸福です。それには一度、がんじがらめに凝り固まって洗脳された自分というものを捨てる事も大事なのだと思います。

現在、残念ながら琵琶楽や邦楽にはそういった大きな視野と器がどんどん失われてきているのではないでしょうか。「琵琶はこういうものだ、尺八はこうでなくてはいけない、判る奴だけが聞けばいい」などという姿勢では、新しい感覚を持った次世代を担う若者はどんどん離れてゆきます。もし次世代に邦楽が届かないのであれば、もうそれは邦楽の限界であり、そこまでのものでしかなかったという事です。

今、教える人、演奏する人が、次世代を向いているか?。ただ旧来の価値観の中で上手かどうかに執心しているだけではないのか・・・?。

ぜひ琵琶に携わる方々には、大きな器をもって接して、次世代の琵琶楽を創造して行くような人材を育てていただきたいものです。

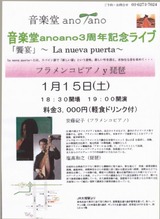

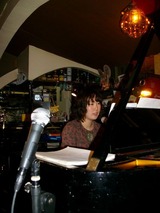

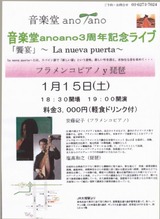

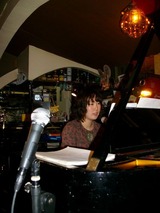

昨日、大塚の音楽堂anoanoにて、「饗宴~La nueva Puerta」というフラメンコピアノとデュオのライブをやってきました。

ピアニストの安藤紀子さんとはこれで3回目の共演です。

ピアニストの安藤紀子さんとはこれで3回目の共演です。

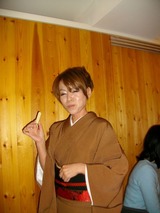

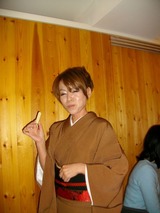

今回の安藤さんはご覧の通り和服。それも袴姿という気合の入れようでした。

まあ和服というよりどちらかというと、坂本龍馬みたいで、書生さん風とでも言いましょうか。

ちょっと硬い感じの演奏ではじまりましたが、最後はデュオによる壇ノ浦でバシッと決めました。

フラメンコと薩摩琵琶には結構共通点が多く、私もちょっとフラメンコギターをかじっていた者として、色々と感じてはいたのですが、実際に色々とやってみるとあまり違和感がないのです。撥捌きなども似ていますし、音楽的にスケールの使い方も似ています。シルクロードを経て何かが伝わってきているのでしょうか・・・。

今回も個性溢れる素敵なお客様が聴きに来てくれました。

こちらは着物の気付の先生をやられている方。一見地味そうな着物も上手に組み合わせて、とても品良くまとめられていました。帯はアンティークのものだそうです。立ち振る舞いが美しい!

こちらのお三方は安藤さんのお友達。

琵琶の音はどんな感じに聞こえたのでしょうか?

左はこのブログに良く登場している陶芸家の佐藤三津江さん。

右の方は華道家の村山華織さん。

お二人とも満面の笑顔で楽しんでくれました。

今回はフラメンコの曲を琵琶で弾いてみたのですが、まだまだ未消化。次回はもっと練り上げて挑戦してみたいです。

琵琶の語りも、フラメンコから見るとジャパニーズカンテともいえるほど、似た所を感じます。だからあまり違和感なく唄えるのです。二つの出会いが単なるコラボではなく、新たな形を生み出して、日本発のジャンルと成るべく昇華してゆけたら嬉しいですね。

ペルシャに始まり、シルクロードを通って、ずっと長い時間と距離を旅してきた琵琶は、多くの文化と出会い、様々にその形を変えて、数多くの文化を作り上げてきました。このデュオも永い琵琶の歴史の中に、新たな文化を刻む事が出るのかな??まだまだ精進が必要です。

この所寒い日が続いていますが如何お過ごしでしょうか。この寒さに負けず、色々と活動が展開しています。

昨年から色々な組み合わせで、新しい演奏の形をやってきたのですが、一年経って、大分熟してきたような気がしています。琵琶はもちろんのこと、自分の可能性を自ら見出すには異ジャンルとの出会いと交流は実に有効ですが、そこに次なる世界が垣間見え、ヴィジョンが見出せた時に俄然、魅力が溢れ出てきます。

先ずは昨年から続くピアニストとの共演が一番でしょうか。様々なタイプのピアニストと共演しましたが、中でもフラメンコピアニストの安藤紀子さんとは面白いアンサンブルが出来つつあります。

前回は壇ノ浦をピアノ伴奏で唄ったり、ブレリアスのリズムを弾いたりしていましたが、今回はファルーカに挑戦します。やるたびにプログラムも充実してきているので今後が楽しみなデュオなのです。

「饗宴~La nueva Pierta」

こんなライブを15日に大塚のanoano音楽堂でやることになりました。安藤さんは現代音楽~ジャズまで幅広い方なので、拙作「まろばし」や「祇園精舎」などのデュオならではの面白いプログラムになりそうです。尚、安藤さんファンに情報。この日は和服でピアノを弾くそうです!!

そして私が作編曲を担当している、アンサンブルグループ「まろばし」の第三回の公演が23日に迫っています。

今回は日舞の花柳流と五條流、尺八は琴古流と都山流という同じジャンルでありながらスタイルの違う二つのものの「邂逅」がテーマです。夫々性別、世代の違いもあり、結構な聞き物になると思います。

注目曲は、尺八二管による「二つの月」。これは9.11のテロの時に書いた曲で、最初はチェロ・フルート・琵琶の編成でしたが、今回は満を持してタイプの違う尺八二管による作品に昇華しました。

そして、「静~緋色の舞」。昨年琵琶語りでやったのですが、これも今回、筝・十七絃・尺八・唄に編成を変え、花柳面萌さんに踊っていただく事になりました。あまり都節音階を使わずに、完全4度音程など多用しています。我ながらいい感じに仕上がったと思います。

ほんの数席ですが、お席もまだ残っています。ぜひお越しくださいませ。

更に邂逅は続きます。22日には千葉studio bにて「山武の樹木~その魅力と可能性探ろう」と題した催しがあります。

建築家 稗田忠弘さんの講演と私の演奏。対談もあります。

更に更に毎年恒例の蕎麦処道心での「三種の琵琶楽~道心会冬の陣」が30日に控えております。

色々な邂逅が続いています。今月はまた平家琵琶の稽古も開始しますので、またまた新たな出会いが待ち受けていそうでわくわくしてます。

こんな出会いの日々ですが、折角出会っても、そこからお互いの関係を育んでゆく熟成・洗練というものがないと、何も生まれません。琵琶楽の上に他の技術を載せただけではただ形が変わっただけ。出会いによって今までになかった技術ややり方を得たならば、1+1が5にも6にも成る様な魅力溢れる音楽を作ってゆきたいものです。

今年も導かれています!

今年も年明け恒例のM.M.Jamin’Sparcks!やってまいりました。

会場は老舗ノアノア

会場は老舗ノアノア

毎年ここから仕事が始まるのですが、今年は私が某短大で教えていた、片桐まいこさんが出てくれて、師弟共演となりました。

こちらが片桐まいこさん。今日が成人式というなんとも初々しいアーティストです。

個性的で清潔感溢れる声質、豊かな声量、叙情を深く歌い上げる歌唱力、ハイレベルで魅力溢れるな楽曲、どれをとっても煌く様です。

全力で応援したくなる逸材ですぞ。どこかで見かけましたらぜひ聴きに行ってあげてください。

そしてM.Jamではおなじみネイビースナフこと竹内ヒロシゲ君

彼は特に歌詞にこだわっていて、彼なりのとってもスィートなバラードを聞かせてくれました。

彼は特に歌詞にこだわっていて、彼なりのとってもスィートなバラードを聞かせてくれました。

このライブはジャズ歌手であり、作編曲家でもある伊達佑介先生が毎月主催しているもので、私はもう10年間毎年年明けに出演しています。

その伊達先生が率いているジャズコーラスグループが こちらのジンフィーズ。ちょっと画面が暗いですが、スタンダードジャズからポップスまでいきに聞かせてくれます。

こちらのジンフィーズ。ちょっと画面が暗いですが、スタンダードジャズからポップスまでいきに聞かせてくれます。

こうしていつも帰ってくる場所があるというのは幸せな事です。普通に考えるとこういう会に琵琶はお呼びではないのですが、伊達先生の懐が深いせいか、出演者の皆さんとは皆いい感じでお付き合いさせてもらってます。

今回は少しでも新春を寿ぐべく、いつも唄っている「慕仙詩」の歌詞を詩吟の「富士山」に変えて唄ってみました。他は昨年の大河ドラマ繫がりということで、勝海舟作の「城山」という古典作品、そして源氏物語から作った拙作「春の宴」を、伊達先生のピアノとスマイリーさんのフルート伴奏で唄って来ました。

色々なお仕事やライブが数多くありますが、10年に渡って関わっている所はここだけです。もう皆仲間のようになってきて、今回もこのブログで時々紹介介しているしている根本雅也君も駆けつけてくれました。

さあ今年も始まりました。今日は昼からキングレコード関口台スタジオでレコーディング。15日にはフラメンコピアノの安藤典子さんとのライブ。16日は松庵舎琵琶講座、22日は千葉studio bでコンサート、そして23日は川崎能楽堂にて第3回「まろばし」の公演と続いております。

今年は楽琵琶のCDも作りたいし、更に充実した活動をやってゆく予定です。ぜひぜひよろしくお願い申し上げます。

若き才能と、次代への煌きに乾杯!!

fhoto MORI Osamu

fhoto MORI Osamu

fhoto MORI Osamu

fhoto MORI Osamu

こいつもずいぶんと喜んでいるように見えます。

こいつもずいぶんと喜んでいるように見えます。

会場は老舗ノアノア

会場は老舗ノアノア

彼は特に歌詞にこだわっていて、彼なりのとってもスィートなバラードを聞かせてくれました。

彼は特に歌詞にこだわっていて、彼なりのとってもスィートなバラードを聞かせてくれました。 こちらのジンフィーズ。ちょっと画面が暗いですが、スタンダードジャズからポップスまでいきに聞かせてくれます。

こちらのジンフィーズ。ちょっと画面が暗いですが、スタンダードジャズからポップスまでいきに聞かせてくれます。