地震の衝撃はじわじわと湧いてくる。今正にそんな気分です。やっと我に帰り、現実が見えてきたということでしょうか。

東京でも地震の影響は色々な所に出ていますが、一番はやはり「人心」でしょうか。ネット上の流言蜚語に惑わされて、自分がパニックになっているということが判断できないで、自分は冷静にしていると思い込んでいる、そんな状態の人が溢れています。

私自身も心が落ち着かないで居たのですが、大切な友人が良い日記を書いてくれて、少し楽になりました。

「人間は楽しくていいのです。大変な時だからこそ、大切なものをそばに置くといいです。暖かくして、普段より明るい色柄のものを着ましょう。自分だけでなく、周りの人も気分良くなったら、いいなと思います。

出かけるときは充分な食べ物と水を用意して行きましょう。先ずは自分を維持できることが大切。節約生活でも栄養と清潔の充実を心がける。病気になるわけにはいかん。気持ちも大切に。普段と違う感覚がしたら、知り合いと話しをすること」

自分の無力を思い知るばかりですが、目の前の事、緊急にやるべき事はいっぱいあります。必要な事はどんどんやるべきです。しかし先ずは自分達が冷静であらねばいけない。一つの方向、一つの価値観しか見えなくなっては、パニックを増長するようなものです。

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu

何が大切か、何を大事にし、何をなすすべきか。正に問われている。今、確かに問われている。

そんな状況の中で私がやるべき事は、やはり良い音楽を絶やさない事。それしかない。目の前を癒す音楽も必要。でもそれだけでは本当に良くはならない。私達が私達である、その根幹を分かち合うような音楽が、今こそ必要だと思います。

昨日、栃木県の五霞町にある、田村皓司さんの琵琶工房に行って見学してきました。琵琶樂人倶楽部によく来てくれる Iさんが一昨年より弟子入りしてがんばっているので、ついでに連れて行ってもらった次第です。

田村さんは19才の時から琵琶作りを始めて、薩摩琵琶の演奏と製作を吉村岳城師に、楽琵琶を楽部の上先生に習ったそうです。40代に脳梗塞をしてから右手が使えなくなってしまいましたが、それからずっと現在まで片手だけで制作を続けています。

田村さんは19才の時から琵琶作りを始めて、薩摩琵琶の演奏と製作を吉村岳城師に、楽琵琶を楽部の上先生に習ったそうです。40代に脳梗塞をしてから右手が使えなくなってしまいましたが、それからずっと現在まで片手だけで制作を続けています。

田村さんの作品は、この所何面か弾かせて頂く機会があり、是非お会いしてみたいと思っていました。本当にシャイで気さくなおじいちゃんで、倉庫の中には、かなりの量の琵琶の材料と色々な琵琶がひしめいていました。

この日は、Iさん初の薩摩琵琶の作品の胴堀りが終わった日でしたので、内側に「願以梵音正人心」という字を書き込むところを見させていただきました。この字は岳城流の琵琶では必ず入れる慣わしです。岳城先生は工房に、刀を添え、香を炊いてから制作に入ったそうですが、田村さんは今もそれを律儀に守って、刀を捧げ、香を炊いて作っています。

岳城銘の琵琶も弾かせていただきました。私の琵琶とは感じがかなり違いますが、岳城先生の演奏を思い浮かべると、なるほどと思わせる、しっかりとした作りになっていました。その外、赤間神宮の楠で作った楽琵琶や、鹿児島正派で使われていた古い琵琶等々色々と弾かせてもらいました。

中でも田村さんが宝物といっている平家琵琶がこれ

銘「雁山」、あの平忠度が藤原俊成の屋敷に立ち寄り、和歌を託して戦に向かった時、俊成の家の門を背にして漢詩「雁山」を吟じながら去っていったという、あの「雁山」です。

撥面の絵は著名な画家によるもので、とても美しい。私好みの青系の色彩がいい感じです。この琵琶は全体の姿が大変素晴らしく、気品がありました。もちろん弾かせて頂きましたが、媚を売らない、ビシリとしまった清い音がしていました。

こちらは、武蔵野音大のK先生宅にあった、田村さん作の平家琵琶。写真では「雁山」より細身に見えますが、こちらも音質は田村さん独特の響き方をしていました。

こういう職人さんががんばっているのは、嬉しい限りです。多分収入は大して無いのだと思いますが、それでも琵琶を作るのが大好きでしょうがない、という気持ちが伝わってきました。Iさんもがんばれ!

琵琶はプロとしてやっている演奏家がほとんどおらず、寂しい限りです。プロとして舞台をこなせる人が出てきて、世に琵琶の音を鳴らしてて欲しいですね。そして職人さんも、私がいつもお世話になっている石田さんのような方がもっと必要です。

その為には、先ず世の中に「琵琶を聞きたい」という需要がないと!。

私もどんどん演奏会をやって、CD出して、いっぱい琵琶ファンを増やしていかないとね!!責任重大だ。

この所寒暖の差が激しいですね。私はちょっと体調が今一つでしたが、やっと元に戻りました。

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu

春の陽差しは待ちどうしいのですが、同時に花粉も運んでくるのでなかなか厳しいものがあります。という訳で、春はお仕事をほとんど入れていないのです。毎日家の中で毎月の講座のレジュメ書きと曲作りにいそしんでいます。書くにあたっては調べものも結構ありますし、これでもなかなか忙しいのです!!

それでも、この間はばっちりとマスクをしてお散歩に行ってきました。外には、まだ梅が結構咲いていて、他にまんさくやろうばいなどもいい感じでした。

椿はまだちょっと早いですが、蕾を見るのは気持ち良いですね。まさにこれから陽に向かって咲き出す時というのは、自分自身の心を見ているようで、いとおしくなります。

椿はまだちょっと早いですが、蕾を見るのは気持ち良いですね。まさにこれから陽に向かって咲き出す時というのは、自分自身の心を見ているようで、いとおしくなります。

photo Mori Osamu

そしてこの時期は、春を想い、柔らかな心で花を愛でる自分と、時代を切り裂いて前進しようとする二つの自分を良く感じます。

先日、私を良く知る知り合いの方から、1stCD「Orientaleyes」は「とても厳しい音楽だね」と感想を頂きました。もう10年も前のCDですが、確かにあの頃は前進する事しか考えていませんでした。

当時、私は鶴田流のT先生の所に初めてお稽古に行ったその日に「ノヴェンバーステップスが霞むような曲を私が書きます。少し待っていてください」と最初から高慢にも言い放ち、数年後に出したのが「orientaleyes」だったのです。だから第一曲目は武満さんの「Eclipse」に対抗して、尺八と琵琶のための「まろばし」という曲をもって来ました。私の精一杯の意思表示だったのです。若いですね。まあ微笑ましいですが・・・。

ウズベキスタンの首都タシュケントにあるイルホム劇場にて

アルチョム・キム率いるオムニバスアンサンブルと「まろばし」演奏中。

上:本番、下左:本番、下右:リハーサル

以後、この曲は私の代表作となり、一昨年シルクロードツアーでも演奏しました。今はヨーロッパで活躍している作曲家アルチョム・キムさんにアレンジをしてもらって、彼の率いる「オムニバスアンサンブル」と共演させてもらいました。尺八パートは「ネイ」という楽器に差し替えてもらって、現地のトッププロが演奏しています。この曲は今でも必ず毎回演奏しています。

photo Mori Osamamu

photo Mori Osamamu

あの頃の写真を見ると厳しい顔してます。ちょうどこんな感じ。

邦楽雑誌の編集長にも「あの頃のお前の目は異常に鋭かった」と言われました。私は琵琶奏者としては初めてジャズのレーベルからリリースした事もあって、当時掲載されたジャズ雑誌を見せてまわって「どんなもんだい」と言わんばかりの小僧ぶりでした。

この頃からすでに私のCDは全曲私の作曲作品なんですが、今聞いてみると未熟さも懐かしさも含めてなんとも言えず微笑ましいです。青春時代というには遅すぎですが、私の中の最後の青春時代だったのかもしれません。

年を経て、花を愛でる余裕も少し出てきましたが、まだまだ私にはやりたいことがいっぱいあります。これからも春の陽差しが我が身に降り注ぐ事を願って、今日もまた譜面に向かいます。

日々思っていることではあるのですが、「受け継ぐ」とは何かについて、先日琵琶史に詳しいK先生と話しをする機会がありました。

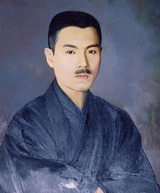

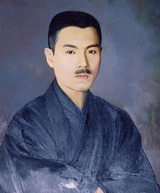

こちらご存知、鶴田錦史先生。正に現代琵琶界のカリスマ。亡くなってもう10年以上経ちますが、今でもその影響力は衰える事を知らないですね。

私は会った事はないですが、常に色々な人から話を聞かされます。聞いているだけでもその強烈な人生が浮かび上がって来ます。

鶴田先生は、こちらの水藤錦穣先生の弟子。鶴田先生がカリスマなら、水藤先生はパイオニアというところでしょうか。

鶴田先生は、こちらの水藤錦穣先生の弟子。鶴田先生がカリスマなら、水藤先生はパイオニアというところでしょうか。

水藤先生は五弦五柱の錦琵琶を開発し、新しい琵琶楽を作り上げました。琵琶楽の可能性を大きく広げただけでなく、驚異的な演奏技術を世に示し、演奏技術の底上げをしたのです。今の私の演奏スタイルも水藤先生がいたお陰。ギターでいえばヴァンへイレンのような人。私は水藤先生が出てから、あの技術が一つの基準になったと思っています。

とにかく二人とも、前代未聞の全く違うスタイルを作り上げたのです。

この二人にはもちろんお弟子さん達がいた訳ですが、その弟子達は、誰も先生とタイプの同じ人がいないのです。K先生曰く、カリスマやパイオニアは自分と同じような人を近づけないし、周りにいたら排除する。飛びぬけた存在は一人でいい、と言っていました。確かに水藤先生と鶴田先生は袂を分かっています。鶴田先生の直弟子の方々も皆、穏やかで優しい人が多い。だから演奏スタイルも、強烈なまでの豪快さが特徴の鶴田先生に対し、弟子達は皆さんそろって端正な、品の良いスタイルの方々が多いのです。

そして水藤・鶴田の前にはもちろん永田錦心という巨星がいました。

前のブログでも少し書きましたが、この方ほど明治という新しい時代の最先端を走り抜けた人はいません。

薩摩琵琶は何よりその「薩摩ぶり」こそが命でした。同じ楽器を使いながら、永田先生にはその「薩摩ぶり」が無い。薩摩人からすれば、よそ者に魂を横取りされたという事でしょう。これは許しがたいものだったようで、かなりの批判を浴びたらしいです。永田先生は命の危険も感じた、というのですら穏やかじゃないですね。

私は永田先生を高く評価しているけれど、その音楽は従来の薩摩琵琶とは全く質が違う、独自の感性とスタイルだと思うので、「薩摩琵琶」ではなく「錦心流琵琶」と呼んでいます。永田錦心先生についてはいくら語ってもキリが無いですが、とにかくこの人が居なかったら鶴田・水藤両先生は居なかったでしょうし、薩摩琵琶楽自体が今受け継がれていなかったでしょうね。

まあとにかく明治に錦心流琵琶が出来て以降100年程の間に、琵琶の世界を強烈に牽引した巨星が3人もいたという事は驚異的です。

こうして琵琶も時代もどんどん変わって行ったのですが、ある時から停滞してしまいました。以前知人に、「琵琶の演奏会に行ってみたら、延々と意味不明の言葉でうなり声を聞かされて、ろくに琵琶を弾かず、頭にきた」といわれましたが、やっぱり現代人は琵琶がどういうものか判らないのだから、琵琶演奏会の看板出すのなら、琵琶を弾かなくちゃいけません。歌の会じゃないんだから・・。琵琶唄だって時代によって聞かせ方というものがあるでしょ。「ギター演奏会」と銘打ったら、ギターの演奏を聴かせるわけで、弾き語りという事は有りえないのと同じように、弾き語りの形でやるのだったら、「琵琶語りの会」とすべきだと思います。現代の人は琵琶の音色を聞きたいのだから!やる方の常識で考えてはいつまで経ってもリスナーとの溝は埋まりません!!。

今我々が受け継ぐべきは何か。琵琶の世界は一つの大きな分岐点に来ていると思います。

私は、先人の遺したものをしっかり勉強も参考もさせていただきますが、永田・水藤・鶴田の各先生と同じように、曲も楽器も技も自分で作る。それが私のやり方。受け継ぐのは技でも型でもない。3つの大きな星の精神=志こそ受け継ぐべきものだと思っています。

最近、無心の人を見ました。ただ作品に向かう純粋な気持ちだけで、それ以上を望んでいない。周りの人が色々な所へ作品を紹介してくれているだけ。野心というものが全くない。そんな美術系の作家がいたのです。その作品は内包された力強さを持っていて、何処までも純粋で、本当に素晴らしいものでした。もちろん経済的な心配が無い事もあるでしょうが、純粋に生きるその姿を見て、とても羨ましく思い、そして自らの姿をあらためて省みてしまいました。

音楽でも美術でも、自分以外の人に向けて作品を発表する我々は、完全な「無心」という境地にはなかなかなれないものです。どこかに自己顕示欲があり、それを持たない限り発表は出来ないし、ましてそれで収入を得て生活してゆく事は不可能です。

私は何時しか自己顕示欲に駆られている自分を強く感じます。上手にやろう、ハイレベルでやろう・・・等々切がない。それは舞台に対しての一生懸命さではありますが、同時におごりと自己顕示欲の表れでもあります。

心を落ち着けて、欲を無くし音楽そのものになって創作・演奏する事と、音楽家として自分を売り込み、活動を展開してゆく事。この相反する二つが同居し、且つそのバランスを取れた人間だけが、音楽家となってゆくと思います。

心を落ち着けて、欲を無くし音楽そのものになって創作・演奏する事と、音楽家として自分を売り込み、活動を展開してゆく事。この相反する二つが同居し、且つそのバランスを取れた人間だけが、音楽家となってゆくと思います。

photo MORI Osamu

私は音楽を始めた時から、特に琵琶を手にした時からずっと「無心」ということに強い憧れがあります。逆に作為的なものに対する嫌悪感もあります。そのせいか、練習という事は一切しません。ギタリスト時代からずっと楽器の練習というのをほとんどしたことがないのです。声だけは全く歌えなくなるので時々ウォーミングアップをするのですが、作編曲したり、本を読んだり、レジュメを書いたりして、いわゆる勉強はおこたらないようにしているだけ。ただ自分の考える理想の音を想いながら、楽器の調整だけ常にやっています。「どんな音楽をやるべきか、その理想の形はなにか、何故それをやるのか」、私にはそういう方が大事であって、その考えに基づいて作曲をし、活動方針を決めてゆくのみです。

だから練習の成果を披露するような演奏、その曲を演奏することで、自分の階級を示すような音楽に接するとあまり気持ちが良くないですね。

先日もNHKの邦楽番組で、とある大先生のとんでもない(ある意味さもありなん)演奏を聴きましたが、とても最後まで聞いていられませんでした。何を考えて演奏しているのか全く判らない。しかも酷い音痴でものすごく不快でした。

邦楽界には、いつまでたっても古典という権威がはびこり、それに寄りかかり、名前を欲し、大先生に摺りより、自分を「こんなに私は凄いんです」と誇示している輩があまりにも多い。異常ですらあると思います。それだけ音楽として勢いがなくなってしまっているという事でしょう。

私にもそういう部分が多分にあると思います。自分のそういう部分を刺激しないためにも、常にそんな世界から距離をおいているのです。

道元禅師は「学道の者すべからく貧なるべし」と言いました。自分の中のあらゆる欲を刺激しないためにも常に貧であれ。そして修行に励め、という事です。私はそこまでストイックにはなれませんが、常に道元の言葉はそばに置いて自らを戒めています。

梅やめじろは心に一物も持っていない。ただ自己の存在を素直に謳歌しているだけ。

音楽に向かう純粋さと自己を売り出そうとする我欲。この二つを背負う事は、一つの運命、そして使命なのかもしれません。経正ではないですが、それらを受け入れてこその人生かもしれません。

ただ、嬉しいのは、年々気持ちが豊かになるように感じる事ですね。

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu

田村さんは19才の時から琵琶作りを始めて、薩摩琵琶の演奏と製作を吉村岳城師に、楽琵琶を楽部の上先生に習ったそうです。40代に脳梗塞をしてから右手が使えなくなってしまいましたが、それからずっと現在まで片手だけで制作を続けています。

田村さんは19才の時から琵琶作りを始めて、薩摩琵琶の演奏と製作を吉村岳城師に、楽琵琶を楽部の上先生に習ったそうです。40代に脳梗塞をしてから右手が使えなくなってしまいましたが、それからずっと現在まで片手だけで制作を続けています。

椿はまだちょっと早いですが、蕾を見るのは気持ち良いですね。まさにこれから陽に向かって咲き出す時というのは、自分自身の心を見ているようで、いとおしくなります。

椿はまだちょっと早いですが、蕾を見るのは気持ち良いですね。まさにこれから陽に向かって咲き出す時というのは、自分自身の心を見ているようで、いとおしくなります。

鶴田先生は、こちらの水藤錦穣先生の弟子。鶴田先生がカリスマなら、水藤先生はパイオニアというところでしょうか。

鶴田先生は、こちらの水藤錦穣先生の弟子。鶴田先生がカリスマなら、水藤先生はパイオニアというところでしょうか。

心を落ち着けて、欲を無くし音楽そのものになって創作・演奏する事と、音楽家として自分を売り込み、活動を展開してゆく事。この相反する二つが同居し、且つそのバランスを取れた人間だけが、音楽家となってゆくと思います。

心を落ち着けて、欲を無くし音楽そのものになって創作・演奏する事と、音楽家として自分を売り込み、活動を展開してゆく事。この相反する二つが同居し、且つそのバランスを取れた人間だけが、音楽家となってゆくと思います。