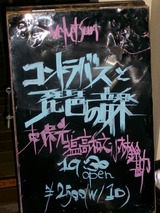

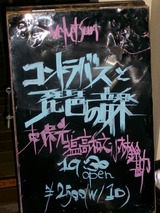

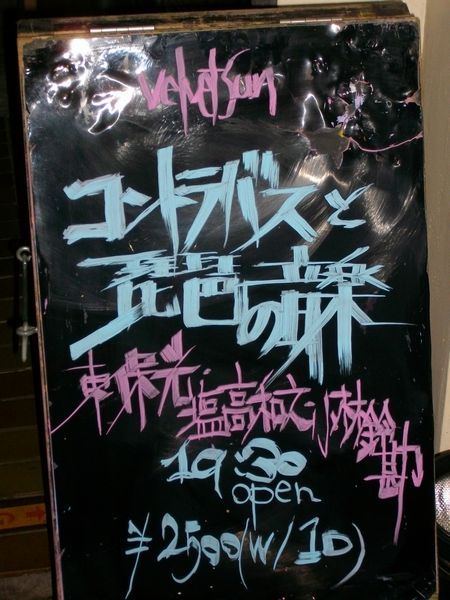

先日、コントラバスの東保光さんと、荻窪ベルベットサンにてライブをやってきました。

Tel&Fax: 03-3398-5639

そして、今月の琵琶樂人倶楽部では、いよいよ平家琵琶に初挑戦します。平家琵琶とは室町の頃、出来上がった芸能で、平家の原文そのままを唄います。いわゆる弾き語りによる邦楽の形式はこの平家琵琶が原点といわれています。私は祇園精舎をやります。乞うご期待!!

毎年、6月は忙しいので、例年に比べるとまだまだですが、それでも震災以降、停滞していた活動がまた復活してきました。毎月の松庵舎講座もありますし、久しぶりに大阪での演奏もあります。色々な形で活動をしてゆくのは、私の一番私らしいやり方。

若手の演奏家達に限界などという字が全く見えないように、私自身、自分の活動に限界を感じることは無いのです。自分で限界が見えるようでは面白くない。音楽的には常に、色々な方向に視野を広げて、ジャンルはどんどん越境して、創造力が無限に湧き出てくる感じてがんがん行きたいですね。

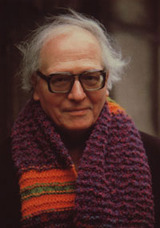

私は一番敬愛するマイルスデイビスのコンサートを2度聞きに行きました。マイルスが事故からの復帰直後の時も、まだ体調は良く無いようでしたが、その音楽に限界など感じませんでした。むしろ今でもコンサートで感じた、ワクワクするような気持ちが甦ってきます。私もマイルスのようでありたいです。

次のCDのレコーディングも来月に迫ってきています。琵琶の部分だけ見ると、楽琵琶の常識を覆す様な曲ばかりですが、そんなことよりも良い音楽であるかどうか、そこが問題です。ご期待下さい。

それから、私の良き芸術アドヴァイザーでもある、陶芸家の佐藤三津江さんの個展が青山のギャラリー2104で、15日までやっています。是非行ってみてください。素敵な世界が広がっています。

佐藤三津江ブログ「風の舞http://yaplog.jp/mi-kazenomai/

気温も暖かくなり、色々なジャンルの仲間達も動き出しました。皆、夫々に想いを持って活動を展開しています。私も自分のやり方で、突き進んでいこう、とあらためて感じています。

そのやり方が他とは全く違っていても、私は私の道を進もう。それがやはり使命のような気がしています。

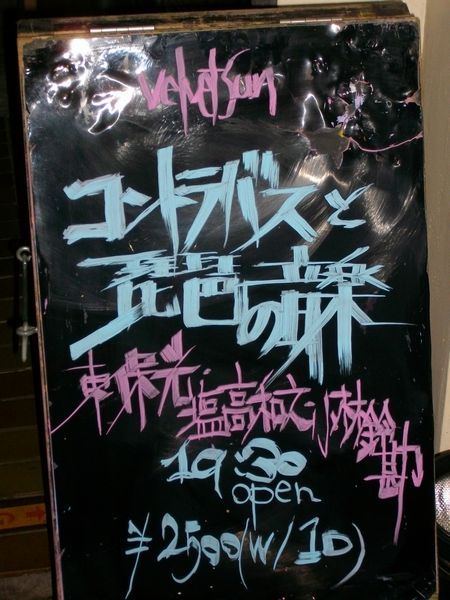

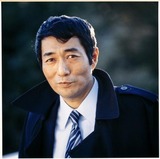

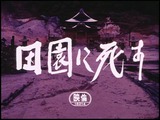

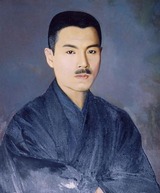

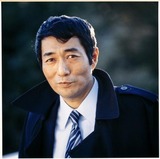

もう過ぎてしまいましたが、5月4日は寺山修司の命日です。

83年に亡くなってもう28年。まだ47歳だったとは最近知りました。昔は若いとは全然思わなかったですが、今見るとその顔も、確かに若い感じがします。現代に寺山が生きているなんてことはありえないですが、生きているとしたら、まだ70代だったんですね。

私はことさら寺山のファンではないのですが、彼がやった仕事は実に面白いと思っています。飄々とした雰囲気を持った異形の天才でした。

短歌から始まった彼の生き様は、演劇、映画、戯曲、競馬予想まで、とにかく留まる事を知らず、凡人にはその広がりに当時は付いてゆけない人も多かったと思います。

短歌から始まった彼の生き様は、演劇、映画、戯曲、競馬予想まで、とにかく留まる事を知らず、凡人にはその広がりに当時は付いてゆけない人も多かったと思います。

私も生きていた当時は自分が若すぎた事もあって、何をやる人だか全然判らなかった。後になって、彼の遺したものの面白さが判ってきたのです。

私だけの感じ方かもしれませんが、寺山の仕事には「何とも言えない暗さ」が漂っていました。あれが時代の風だったのかもしれませんし、訛りのあるあの東北弁がそう思わせたのかもしれません。

70年代のちょっとアングラな雰囲気は、別に憧れているわけでも何でもないので、私にとってはその色加減はあまり魅力ではないのですが、それよりも、それまでの社会通念や常識をどんどん飛び越えて行く寺山の姿に魅力を感じます。

あの頃は土方巽や大野一雄、武満徹などなど異形の天才が闊歩していた時代です。新しい時代が沸き起こってきた頃と言っても良いかもしれません。今となってはもう彼らも皆故人ですし、すでに一時代として、一天才として認識されていますが、当時は保守的な旧勢力との激しい戦いがあったことでしょう。

武満徹は「こんなものは音楽以前だ」と当時の音楽界の権威 山根銀二から批評され、映画館に入って泣いたそうですが、そんなもんではない壮絶な戦いがあったと思います。(余談ですが、その後武満が世界的になったことで、山根はその権威をすっかり失い、武満の逸話には未だに山根の名前が付いてまわるのです)

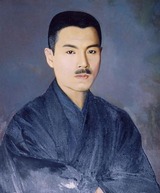

何度も書いていますが、私は誰かの後ろをコバンザメの如く付いてまわり、引かれたレールの上を走る優等生が好きになれない。また私が琵琶の永田錦心、水藤錦穣、鶴田錦史を常に評価するのは、そのパイオニア精神であって、彼らの名人ぶりを評価している訳では無いのです。

だから正直に言って彼ら名人が遺した作品は私の好みでは無いです。自分で弾きたいとは今でも思いません。まあ時代が時代ですから、感性も随分と違うと思いますが、何しろ私は死ぬまで自分の音楽をやろうと思います。琵琶を最初に触れた時からずっとそうだし、琵琶に出会って、「これで思っている音楽がやれる」と思ったものです。平曲や雅楽など古典琵琶楽の良さを感じたのはずっと後になってからなんです。

薩摩琵琶もこれから100年、200年と経って、古典として認知され、後の世の人がその魅力を感じてくれるようになるには、もっと旺盛な創造力がないと残って行く事すら危ういですね。

永田錦心が正にそうでしたが、どの時代にあっても、その当時の既成概念や、通念、常識を超え、塗り替えていく姿、時代の真実を暴き、最先端を切り開く、彼らの視点こそが魅力的であり、そういう感性が常にあるからこそ時代が作られ続いてゆくのです。そして私はその精神に惹かれるのです。

永田錦心が正にそうでしたが、どの時代にあっても、その当時の既成概念や、通念、常識を超え、塗り替えていく姿、時代の真実を暴き、最先端を切り開く、彼らの視点こそが魅力的であり、そういう感性が常にあるからこそ時代が作られ続いてゆくのです。そして私はその精神に惹かれるのです。

寺山は確かに言葉を操る天才でした。名言のような言葉はいくらでも残っています。「なみだは人間の作るいちばん小さな海です」なんて、いかした言葉を沢山残しているのです。しかし、残った言葉や作品はもちろんですが、それを生み出した感性、精神、活動にこそ魅力があるのです。眼差しをその先に向け、自分が生を受けた時代を目いっぱい生きて、走った、その眼差しこそが現代の私を惹き付けるのです。

天才は皆異形であるというのが私の持論です。そして私は異形の天才に興味があるのです。

私の1stCD「Oriental eyes」でライナーノーツを書いてる詩人の河村悟さんは、土方巽さんの最後の弟子だし、やはり同じ1stで共演しているチェロの翠川敬基さんは、フリーミュジック界を突っ走ったクールジョジョこと、高柳昌行さんの仲間でした。他共演しているTpの沖至さん、Dsの小山彰太さんなど、皆、当時最先端のはみ出し者でした。今は皆さんちょっとした有名人ですが、あの時代をとんがりまくって生きた人達は皆、旧社会の人間の引いたレールの上を結して走らなかった。

彼らがそんな魅力的な世界を見せてくれたからこそ、今、そういう精神と文化を受け継ごうとする者がいるのです。確かに現代はエンタテイメント全盛のように見えますが、まだまだどうして、AKBだけでは世の中動かない。まあ優等生だらけで、社会にも時代にも背を向け、小さな世界に生息している邦楽界よりは、AKBの方がよっぽど時代を作っていると思いますが、この現代でも寺山や土方の轍を乗り越えようとする者がいるのです。

もちろん琵琶界同様、あれだけの風が吹いたにも関わらず、その先人達の轍しか見ず、先人の目指した世界を見ることもなく、物まねして雰囲気に浸っているだけの者もかなり多いですが・・・。

さよならだけが人生ならば、また来る春はなんだろう

さよならだけが人生ならば お前の言葉はなんだろう 寺山よ

photo MORI Osamu

前回のブログには、色々とコメントを頂いきました。自分なりの幸せのかたちを実践するには、先ずは豊かな環境があってこそ、というのが多くの意見でした。私もそう思います。

一昔前の先輩達には、「己の道を究める」等と言って、山に篭ったり、お寺を巡って行脚したりする人が多かったですが、それは日本が高度成長期で政治経済が上昇し、安定していて、何をやっても食べていけたからこそやれたのです。今の不況の時代にはなかなかそういう人はいませんが、それでも現代日本は豊かだと思います。私が音楽を生業としてゆけるのも、この豊かさあってのこと。では、この豊かさとはどういうものなのでしょうか。

今回の原発事故で、初めて首都圏の電力が福島の原発で成り立っている事を知った人も多いと思います。私もその一人です。現代社会に生きる私達は、そんな事は普段の生活で視野の中に無いのが現実です。

最近のTV番組で、カカオ農園で奴隷のように働かされる少年達が、チョコレートの味を知らないという報道がありましたが、身近な所にはこうした理不尽な事態が山ほど転がっています。私達が、日々感謝なんて言ってゆっくり飲んでいる、一杯の珈琲の裏側にも、チョコレートと同じような理不尽な搾取と紛争がある事を、私達は普段考えもしません。私のCDを作るにも、外国の安い労働力を使うからこそ出来上がる。こうした闇ともいうべき事実があってはじめて、今の日本の豊かさがあるのです。

じゃあ、そういうものが無ければ成り立たない今の私達の幸せのかたちは、ただの幻想なのかというと、そうではないのです。こういった社会的構造は古の昔からずっと続いています。源氏物語みたいな貴族の優雅な暮らしは、いつの時代も変わらぬ理不尽な搾取と、武力による領地拡大・統治のお陰で成り立っていた訳だし、どんな時代でもさして変わりません。ただ、自分の今生きている時代、社会がどういうものか、自分自身で認識するかしないかで、自分の行動は大きく違うと思います。

どんな時代、どんな立場にあっても、人は求めたい「かたち」を求めるのです。作曲家のオリビエメシアンなどは正に良い例で、ドイツ軍によって収容所送りにされていたさ中、作曲された「世の終わりのための4重奏曲」を作曲し、初演を収容所の中で行いました。チェロの弦は3本しかなく、アップライトピアノの弦も数本切れていたというのは有名な話。それでも作曲し演奏する事をやらずにいられなかった。ただ楽しいとか、満足という部分を超えたものがそこにはあったのでしょう。メシアンは「私の作品がこれほどの集中と理解をもって聞かれたことはなかった」と言ったそうですが、20代の若かりし頃、作曲の先生にこの話を聞かされて、ずいぶんと自分の音楽に対する姿勢について考えたものです。私の友人達も、苦しい生活だろうがなんだろうが、どんな中でも、きっと踊り続け、歌を歌っている事と思います。

どんな時代、どんな立場にあっても、人は求めたい「かたち」を求めるのです。作曲家のオリビエメシアンなどは正に良い例で、ドイツ軍によって収容所送りにされていたさ中、作曲された「世の終わりのための4重奏曲」を作曲し、初演を収容所の中で行いました。チェロの弦は3本しかなく、アップライトピアノの弦も数本切れていたというのは有名な話。それでも作曲し演奏する事をやらずにいられなかった。ただ楽しいとか、満足という部分を超えたものがそこにはあったのでしょう。メシアンは「私の作品がこれほどの集中と理解をもって聞かれたことはなかった」と言ったそうですが、20代の若かりし頃、作曲の先生にこの話を聞かされて、ずいぶんと自分の音楽に対する姿勢について考えたものです。私の友人達も、苦しい生活だろうがなんだろうが、どんな中でも、きっと踊り続け、歌を歌っている事と思います。

実はこうした厳しい環境下だからこそ、自分の本当に願う「幸せのかたち」は明確に意識されるのかもしれません。

現代日本は物に溢れ、便利で、飢える事も無く、目の前に楽しい事がいっぱいある。美味しい物もいっぱいある。こうした安定した生活があるからこそ「幸せのかたち」が実現するという意見ももっともだと思います。

そうした日本の状況に反するかの如く、道元は「学道の者すべからく貧なるべし」と中世の時代に言いました。確かに、腹は満腹になり、目の前には楽しみが増え、快楽に沈殿していては、求める道も見えなくなりますね。

自分の快楽を満たすのが「幸せのかたち」とするなら、世の中は豊かな方が良い。趣味を充分に楽しんだり、好きなものに囲まれているのは極上の快楽という訳です。

しかし自分が進むべき道を行く事が「幸せのかたち」とするなら、目の前の便利さや物質的な豊かさは、やはり「幸せのかたち」にベールをかけてしまうと思うのですが、如何でしょうか。

私は道元禅師のようにはとてもなれませんが、自分の進むべき道こそ、「幸せのかたち」だと思っています。

私の周りは芸術関係をはじめ、個性的な活動をしている人が多い。まあ私が琵琶法師なんていう、珍しい職業をしているのだから、面白い面々がいっぱい集まってくる訳です。東北にいる友人は、この大変な時期に琵琶の会を立ち上げ活動を開始しました。こんな時期にそれも東北で、と思うかも知れないですが、彼にとっては他に何も無くても琵琶を弾く事が、一番の幸せのかたちなのです。

私がよく共演しているこの素晴らしいダンサーも、様々な努力をしながら舞台に立っている。色々と大変だと思いますが、いつもその瞳はきらきらと輝いていて、彼女にとっての幸せのかたちをそれなりに実践しているように見えます。

私がよく共演しているこの素晴らしいダンサーも、様々な努力をしながら舞台に立っている。色々と大変だと思いますが、いつもその瞳はきらきらと輝いていて、彼女にとっての幸せのかたちをそれなりに実践しているように見えます。

幸せのかたちは何も人間だけでは無い。 龍安寺の桜は今年も見事に咲きました。この桜にとって、この場所で咲き続ける事が、一番の幸せのかたちなのでしょう。ただ、そこには人間のようにつまらない思惑が無い。何の一物も無い。淡々と定められた生を全うしているのみ。そこが人間とは違う所。

龍安寺の桜は今年も見事に咲きました。この桜にとって、この場所で咲き続ける事が、一番の幸せのかたちなのでしょう。ただ、そこには人間のようにつまらない思惑が無い。何の一物も無い。淡々と定められた生を全うしているのみ。そこが人間とは違う所。

photo MORI Osamu

宝泉院の庭に命を預けるこの木々も、きっとこれが幸せのかたちなのでしょう。

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu

そして私はやはり舞台で演奏して生きて行く事が、私の幸せのかたち。

photo MORI Osamu

先週、形態模写芸人 根本正也君の記念ライブに行ってきました。

根本君については今までこのブログでも紹介してきたのですが、今回はシリーズ5周年の記念ライブということもあり、いつもの下北沢ロフトから、赤阪グラフィティーに場所を変え、一段と充実した内容になっていました。

根本君については今までこのブログでも紹介してきたのですが、今回はシリーズ5周年の記念ライブということもあり、いつもの下北沢ロフトから、赤阪グラフィティーに場所を変え、一段と充実した内容になっていました。

根本雅也HP http://playsic.blog91.fc2.com/

彼はいつも現代社会を彼なりのやり方で風刺しています。笑いあり、ペーソスありのその舞台は一人芝居という言葉がよく似合う。舞台中に流す音楽も、今ライブシーンの最先端で活躍しているミュージシャンの音源を使っているところが、とても良い感じなのです。

彼の芸は、権威やアカデミックの気配がする名人芸の正に対極にあって、何ものにも全く寄りかからない、とってもピュアな芸です。そして常にエンタテイメントであり、現代社会に根ざしているところが人を惹きつけるのでしょう。

いつも彼の舞台を見ていると、その明確な視点を感じます。哲学を表現するような芸術作品ではないけれど、舞台の先に彼が表現したいと思っている姿がちゃんと見えてくる。上手いも下手も無い、全てがオリジナルなのです。

何かのカテゴリーや流派などの固定化した価値基準の枠の中で「上手」を見せるものでは無い。伝統の型はそこには微塵も無く、でも日本人としての感性はちゃんと受け継いでいる。現代に生きる日本人としての感性を忘れ去ってしまった伝統邦楽の事を考えれば、根本君の方が日本の芸能として認知されても良い位です。私は、彼の独自性一本で勝負している所に、同じ舞台人として共感してしまうんですね。

受賞歴や肩書きを常にぶら下げておかなければいられない先生方に一度見せてやりたい!これこそが舞台の原初のあり方ってもんです。

これは終演後のスナップ。今回はエムジャムを主催しているアレンジャー・ジャズボーカリストの伊達佑介さんが仕掛け人なので、伊達さん率いるジンフィーズもゲスト出演して盛り上がりました。皆良い笑顔をしてます。

舞台を作る、舞台全体を務める、という意識が邦楽の音楽家にはほとんど無い。皆さん自分の演奏する曲に一生懸命なだけで、舞台を張るという意識が無い。つまりはお稽古事の延長ということですが、これからはそんな名人芸を並べた所で、お客さんは聴いてはくれません。演目だって十八番をやっても、今を生きている現代人にはさっぱり判らない。現代そして次世代に向けてやるべき曲は、作っていかなくてはいけないのです。

芸能でも芸術でも、常に時代とともに在ってこそ、その存在理由がある。永田錦心、宮城道雄、沢井忠夫、水藤錦穣、鶴田錦史、八橋検校、こうした過去の先人達の足跡を見れば明らかじゃないですか。

根本君はこれからもどんどん走り続けるでしょう。私は彼の舞台をずっと見て行きたいと思ってます。おいらもがんばるぞ!弁天様もしっかりご覧になっている。

短歌から始まった彼の生き様は、演劇、映画、戯曲、競馬予想まで、とにかく留まる事を知らず、凡人にはその広がりに当時は付いてゆけない人も多かったと思います。

短歌から始まった彼の生き様は、演劇、映画、戯曲、競馬予想まで、とにかく留まる事を知らず、凡人にはその広がりに当時は付いてゆけない人も多かったと思います。

永田錦心が正にそうでしたが、どの時代にあっても、その当時の既成概念や、通念、常識を超え、塗り替えていく姿、時代の真実を暴き、最先端を切り開く、彼らの視点こそが魅力的であり、そういう感性が常にあるからこそ時代が作られ続いてゆくのです。そして私はその精神に惹かれるのです。

永田錦心が正にそうでしたが、どの時代にあっても、その当時の既成概念や、通念、常識を超え、塗り替えていく姿、時代の真実を暴き、最先端を切り開く、彼らの視点こそが魅力的であり、そういう感性が常にあるからこそ時代が作られ続いてゆくのです。そして私はその精神に惹かれるのです。

私がよく共演しているこの素晴らしいダンサーも、様々な努力をしながら舞台に立っている。色々と大変だと思いますが、いつもその瞳はきらきらと輝いていて、彼女にとっての幸せのかたちをそれなりに実践しているように見えます。

私がよく共演しているこの素晴らしいダンサーも、様々な努力をしながら舞台に立っている。色々と大変だと思いますが、いつもその瞳はきらきらと輝いていて、彼女にとっての幸せのかたちをそれなりに実践しているように見えます。 龍安寺の桜は今年も見事に咲きました。この桜にとって、この場所で咲き続ける事が、一番の幸せのかたちなのでしょう。ただ、そこには人間のようにつまらない思惑が無い。何の一物も無い。淡々と定められた生を全うしているのみ。そこが人間とは違う所。

龍安寺の桜は今年も見事に咲きました。この桜にとって、この場所で咲き続ける事が、一番の幸せのかたちなのでしょう。ただ、そこには人間のようにつまらない思惑が無い。何の一物も無い。淡々と定められた生を全うしているのみ。そこが人間とは違う所。

根本君については今までこのブログでも紹介してきたのですが、今回はシリーズ5周年の記念ライブということもあり、いつもの下北沢ロフトから、赤阪グラフィティーに場所を変え、一段と充実した内容になっていました。

根本君については今までこのブログでも紹介してきたのですが、今回はシリーズ5周年の記念ライブということもあり、いつもの下北沢ロフトから、赤阪グラフィティーに場所を変え、一段と充実した内容になっていました。