昨日、6枚目となる次のCDの録音が終わりました。タイトルは「風の軌跡 Traces of the Wind」です。今回は超難曲が一曲あり、ちょっとてこずりましたが、まあ何とかなりました。

今回は笛の大浦さんとのデュオ Reflections の録音で、私は楽琵琶弾いてます。場所は富士見市民文化会館 キラリふじみホールを使いました。毎回響きの良いホールを借り切って、ステレオマイクの一発録りをするので、デュオの場合、どちらかだけ別に録り直しということが出来ません。スタジオでマルチ録音すればそれも出来ますが、そうすると空気感が全く録れないので、最近は、芸術系の音楽はほとんど、我々のように響きの良い場所を探して、高性能マイクで一発録音をするのが主流になって来ています。9月末には完成の予定です。乞うご期待!!

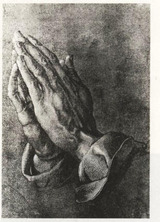

レコーディングなどしていますと、やっているときは無心でやっていますが、一息ついてほっとすると、色々な人の想いや祈り、期待というものをじんわりと感じます。まあ私の存在など小さなものでしかありませんが、離れていても、静かに祈りを持って見つめていてくれる人や、一言かけて元気つけてくれる人etc.小さな小さな私も、色々な人の想い、祈りに包まれているようです。嬉しいですね。

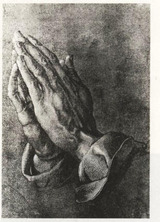

これは皆さんご存知だと思いますが、デューラーの「祈りの手」。絵筆を持てなくなった友人が、デューラーの事を想い、祈る時の手だそうです。

「祈り」という言葉にネガティブな印象を持つ人はほとんどいないでしょう。祈る時、人は宗教、哲学、思想を越えてしまいます。所詮宗教も哲学も人間の作り出したもの。我々はアカデミックな権威や、難しい理論等、ともするとそんな物に惑わされがちですが、そんな人間の頭で考えられた世界を、「祈り」は一瞬にして飛び越えてゆく、といっても良いかもしれません。

人は何故祈るのでしょうか。人間よりも更に大きな存在をどこかで感じているからでしょうか。

宮本武蔵は「神仏を尊び、神仏に頼らず」と言い残していますが、武蔵もまた、人間の手の届かない、人智を超えた世界を感じていたのでしょうか。

宮本武蔵は「神仏を尊び、神仏に頼らず」と言い残していますが、武蔵もまた、人間の手の届かない、人智を超えた世界を感じていたのでしょうか。

人間は海や山、川など自然を作りだす事は出来ません。個人一人一人も、自分で選んで生まれてきた訳では無いのです。全ては与えられたいのちであり、運命であり、それを懸命に生きるのが我々なのです。

現代はポジティブシンキングが蔓延し、人間中心主義の時代といわれます。神仏に頼って生きるのは、結して良いとは思いませんが、常に生かされている命を感じていれば、がんばろうとすればする程、武蔵のように自ずと謙虚になろうというもの。私達は生かされているが故に、生きているのです。

今年は震災もあり、原発事故もあり、色んなことが身に降りかかっていますが、この地球上での人間のあり方が問われている気がします。そしてどのような想いを持って生きるのか、その答えを突きつけられているかのようです。

時代は祈り一つで変わってゆくのです。

今週は、次のCDのレコーディングがあります。6枚目となる作品集ですが、今回は楽琵琶のCDです。今まですべてのCDの曲は私が作曲してきましたが、もちろん今回も全曲私の作曲作品です。

どれも自分の中の音楽を、その時々で表現しています。その作品を完成させ、世に発表するために、現代にある様々なジャンルの音楽や古典文学、歴史、宗教なども自分なりに吸収し、自分の表現すべき世界を音楽の形で作ってきたという訳です。エンタテイメントとは程遠い音楽ですし、なかなか思うようにお金には繋がりませんが、それでもまあこうやって生きていける事を思うと、何よりも今の自分の出す音が一番自分らしい。そんな風に感じています。

勿論私の音楽は皆に理解される訳でも無いし、ジャケットの画像一つとっても賛否両論です。中にはロックみたいなジャケットで琵琶らしくないと言う方や、お前の弾いているフレーズは琵琶のフレーズでは無いと言う方、琵琶は歌が無くてはだめだ、と否定をぶつけてくる方も居ますし、また逆に大絶賛してくれる方も居ます。そんな数々の意見を聞いた上で、自分の世界を世に問うているのです。

私はあくまで自分の世界を提示して、それを評価してもらうという形にこだわってきました。ジャズでもロックでもそれは同じ事だと思います。○○流の芸というのは、私には全くもって当てはまりませんね。

理解してくれない人も多い代わりに、強烈に気に入って応援してくれる人もいっぱい居るものです。音楽家・芸術家とはそんなものなのでしょう。こうしてその時々の等身大の自分を晒して生きているのです。逆を言えば自分を飾り立てる事しか出来ず、等身大の自分を人前に晒すことが出来ない人は舞台には向きません。それが音楽家の人生というものだろう、と日々思います。

その光は小さくとも、その小さな光に大きな希望とヴィジョンを求め、やってゆくしかないですね。

日本人は他の人に何を言われるか、そういうところを人一倍気にする国民だそうです。しかし私は適度に鈍感なのか、ほとんど気になりません。以前、私の事を酷評した琵琶歴うん十年のアマチュアのおじいさんが居たそうですが、その話を聞いても私は別に気にもなりませんでした(友人はかなり興奮してましたが)。この鈍感さで世の中を渡ってきたのかもしれないですね。

何かを世に問えば、必ず反対勢力も出てくるし誤解もされる。何も言われたくなければ、何もしなければ良いだけの事。日本人はそうして表面を繕い、想いを溜め込みながら黙り込む人が圧倒的に多いですね。しかし私達音楽家というものは、そんな所に満足はしません。やらずにはいられないというのがお音楽家・芸術家なのかもしれません。

私は私の思う道を行きます。今度のCDは9月末には完成の予定です。ぜひぜひ聞いてやって下さい。

いつもこのブログで紹介している花の写真は、京都の呉服屋さん 座工房の森修さんから送られてくるものを使わせてもらってます。森さんは毎日のように御所やお寺などに行っては、写真を撮って送ってくれるのです。

沙羅双樹

沙羅双樹

この時期は紫陽花が一番人気ですが、沙羅双樹(夏椿)も見逃せません。琵琶にも縁の深い花ですし、毎年この沙羅双樹の写真が送られてくるのが、とても楽しみです。

そしてもちろん紫陽花も色々あります。

実に表情豊かですね。紫陽花という名前で一括りには出来ませんね。花はぱっと見れば、同じ種類は皆同じ様にしか見えませんが、実は一つ一つをじっくり眺めていると、個性を豊かに競っているのです。

こちらは花菖蒲。如何ですか。実に艶やかで、眼差しを感じるようです。左から「舟遊」「深海の色」「長正殿」「追風」という名前が付いています。

人間はカテゴリー付けが好きな生き物です。いろいろなものを分類したがる。しかし、いくら区分けした所で個性はどうにもならない。人間のエゴで、夫々の個性を矯正して同一にしようと思っても、命あるものというのは、同じものが何一つ無い。それが命というもの。夫々の個性もまた、作為を持って作り出すことが出来ない。それなのにダイエットでも整形でも、皆目指すのはステレオタイプの形なのが、なんともおかしいですね。

我々は「生かされている命」だと仏教では言います。自分で選択して今生に生まれてきたわけでなく、「何かの力、はからい」、そんなものによって今生きているということだそうです。出会いもまた、「はからい」によるものでしょう。しかし、そんな「はからい」を感じながら生きていていた時代はもうとっくに過ぎ去り、現代は人間がこの地球をコントロールする、出来ると思い込んでいる時代になってしまいました。

この風景をどうして人間が作り出せましょうか

音楽の世界も、カテゴリー好きな人間は、○○流などという何だか大そうな名前がついた所で勉強すると、まともであって、自己流でやっているとだめなもの、として分類したがりますが、私はどこで何を勉強しようとも、本人の資質以上には、ならないと思っています。勉強することでいかに自分自身が見えてくるか。稽古とはそういうことだと思っています。

教育と言うのはとても大事だと思います。これからの世の中に於いて一番大事になるとも思っています。しかし、いくら○○流で勉強しても、大して上手にもならない人、上手になってもただの優等生、そんな人もいる。逆に独学でも世界を舞台に大きく羽ばたいてゆける人もいる。例えば武満さんなんかその代表ですね。結局はそれぞれの器。これも「はからい」によって与えられたものでしょうか。

残念ながら、琵琶の流派は能や歌舞伎の流派のように、歴史を経て、豊富な知識と経験が蓄積された場所ではないのです。明治後期の40年代にやっと流派という概念が生まれたばかりですから、いたしかたないですが・・・。今後は良い意味で流派というものが存在してゆくと良いですね。

花は余計な事を何も考えず、ただ与えられた自分の個性をそのままに精一杯咲かせます。でも人間はそれが出来ない。「はからい」に身をゆだね、与えられた命のままに生きることが出来ない。もし「はからい」を感じて生きていたら、この唯一無二の奇跡の存在としての自分そのままに生きることが出来るのではないだろうか。

花のように与えられた生を、あるがままに生きることは、この人間社会では難しいでしょう。しかしこんな時代でも個人の内では「はからい」を感じながら生きる事は、少しづつ、ささやかに出来そうです。

武満さんの曲に「Rain tree」というピアノ曲があります。私は雨の日になるとこの曲を良くかけて過ごすのが定番です。何だか気持ちが落ち着いて、毎朝入れている珈琲もつい2杯目を飲みたくなってしまいます。

この秋にCDを出します。今月末に録音をするのですが、今回は楽琵琶と笛の作品集です。雅楽ということではなく、シルクロードを風と共に渡ってきた音楽、雅楽も含め汎アジアの音楽、というくくりで作品を色々と書いてみました。アラブ風やちょっとフラメンコ風もありますが、それらは琵琶という楽器を手にした時に、自然に出てきた、楽器から発する偶然、必然の響きをそのまま音楽にしました。雅楽という様式や伝統を一度離れて、琵琶が辿ってきただろう土地に想いを馳せ、この琵琶が鳴りたいように鳴らしてあげよう、と想いながら作った曲ばかりなのです。

実は、もう発売記念のコンサートまで決まっています。毎年定番の北鎌倉古陶美術館(名称を古民家ミュージアムと今年に入って変更したようです)で10月1日にやりますので、是非お越し下さい。

私は琵琶の音色が好きなので、CDはすべてインストの琵琶の曲になります。私が弾き語る「経正」をどうしても聞きたい、なんていうありがたいことをおっしゃってくれる方もいるのですが、私の中では琵琶弾き語りは、私の考える琵琶楽のほんの一部でしかないのです。私は私。自分の音楽を発表し、聞いていただき、それを生業としてゆくのは、ジャズでもクラシックでも同じ事だと思います。

これからは楽琵琶でのソロ・デュオも今後もっと旺盛にやっていこうと思っています。今回のCDはその宣言みたいなものです。

私は薩摩琵琶を弾いても、楽琵琶を弾いても私でしかないのです。残念ながら納得するまで追及してゆくと、何を手にしても、何をやっても、最終的には流派などという小さな組織は飛び越えてしまう。琵琶楽の歴史や、日本の文化については常に考察を怠らないですが、○○流の塩高には成れないのです。かつてジュリアンブリュームが、アンドレスセゴビアに「俺の所に来い」と誘われた時、「私は第二のセゴビアに成るつもりは無い。私は第一のブリュームである」と言い返した言葉が有名ですが、私はその言葉を聞いた時いたく感動しました。まあ生まれつきの天邪鬼ともいいますが・・・。

自分が考え、作り出した物を聞いていただき、糧を得て、生業としてゆく。音楽家は古の昔より、それしか道は無いのです。その為に古典を読み、他の芸能に通じ、その見聞を広げ、作り出す世界をより深く大きくしてゆくのです。世阿弥は「古典を典拠にせよ」と言っていますが、単なる独りよがりの小さな世界観では、深みのある作品は作れません。オタクのように自分の世界以外の物に、興味も価値も見出さないようになったら、すでに音楽家として終わりです。音楽家は常にあらゆる世界と通じ、時代の最先端を行かなくてはいけないのです。まして肩書きに寄りかかるようになったら、その時点で終わりです!!

私は琵琶のあの音色をもっと響かせたい。弾き語りでも独奏でも、世阿弥や利休、芭蕉が作り上げた日本の感性と哲学を受け継ぐような、現代そして次代の琵琶楽を作り上げたい。大衆芸能にどっぷりの琵琶は、私の考えるものでは無いです。それはそれでやる人がいるでしょう。私は洗練され、研ぎ澄まされた音楽こそ、自分のやるべきものと思っています。

聞き手もどんどん変わってゆく、その感性も変わってゆく、時は刻一刻と過ぎてゆくのです。あなただったら何処に向かいますか?

外の雨を眺めながら、ふつふつと想いが湧いてきました。

今年は世の中混乱状態のせいか、演奏会事情も例年とはずいぶん違います。毎年6月は仕事が集中し、ヒーヒー言っているのですが、今年はいつものように週1,2回しか演奏がありません。という訳で、周りからは相も変わらず、「お前は普段何をやっているのか?」と問い詰められていますが、私もこれで何かと忙しくしているのですよ。

この間散歩した、川辺で撮った鷺

この間散歩した、川辺で撮った鷺

私が全く練習をしない事は、友人知人皆が知っている通りなのですが、ただぼーっとしている訳ではありませんよ!!譜面書きをしたり、色々と音楽について考えているのです。これでも・・・。後はレジュメ書き、事務雑用等呑って(?)いる訳ですが、中々信用してもらえない。

という訳で、ここ数日の行動を記しますと、2日はチラシデザインの打ち合わせの後、日本橋ろくでなしブラザースの不定期例会 in しろくまや。久しぶりに呑み過ぎました。

岡団長を中心にClayさん、池田さん等いつもの仲間が、異常にはじけてました。さすが「ろくでなし」の冠を頂く皆様。

3日は蕎麦道心で腹ごしらえの後、高久圭二郎さんのライブ、ハンガリーの音楽ライブを見に行き、テケルとウトゥーガルドンの音を堪能。見聞を広げてまいりました。写真はテケルを持ってポーズを取る高久さん。

4日は朝日カルチャーセンター湘南の特別講座をやった後、

劇団トリガーラインの公演を見て、舞台人の心得を勉強してくる、という忙しい日々を過ごしている訳です。

音楽活動は一人じゃ出来ない。いろんな人との繫がりの中で音楽や演奏会が成り立つので、とにかく多くの人に出会い、関わってゆく事が大事なのです。だからオタクのように自分の世界に入り込んでいては、やっていけない。自分と違う考え方、感じ方をする人たちとどんどん接してこそ、磨かれるというものです。

今、邦楽人を見ていると、同好の士とばかりと付き合っている人が多い。これは趣味のサークル活動です。音楽を世に向け発信して行くのであれば、異ジャンルの人達と積極的に交流することです。マニアの為に発信していても始まらないし、自分の価値観を押し通しても仲間しか振り向いてくれない。

自分の活動にブレがあってはいけないけれど、常に自分と違うものを受け入れてゆく、柔軟性と器の大きさが、芸術家にとって一つの鍵になると思います。上手になることも必要ですが、それ以上に、こうした人間の器こそが実は問われるのです。

と言いながら、今日も交流(?)してきました。弁天様もお見通しの事でしょう。

宮本武蔵は「神仏を尊び、神仏に頼らず」と言い残していますが、武蔵もまた、人間の手の届かない、人智を超えた世界を感じていたのでしょうか。

宮本武蔵は「神仏を尊び、神仏に頼らず」と言い残していますが、武蔵もまた、人間の手の届かない、人智を超えた世界を感じていたのでしょうか。

沙羅双樹

沙羅双樹