昨日、テアトル新宿にて、新藤兼人監督が昔撮った「竹山ひとり旅」を観てきました。津軽三味線は普段ほとんど聴きませんが、高橋竹山には以前から結構興味があって、自伝も読んでいたんです。竹山は鶴田錦史と同世代。あの頃は凄い人が居たんだなあ~とつくづく思いながら観てました。

残念ながら実際には生で聴くことが出来なかったので、昨日はとても興味深く、2時間ほどがあっという間でした。77年に撮られているので、俳優陣も若い!

芸能者という人達が、どんな想いを持って日々を生きていたのか。現代という時代、そして私自身の活動等、色々なことを照らし合わせながら、多くの事を感じました。

自分はどういう者なのか、ボサマ・ホイトと言われる芸能者として社会の中で生きるとはどういうことなのか、竹山はきっと様々な体験を通し想いを持って、まっとうに生きたのだと思います。

よく巷では「あれだけの経験を経たからこそ、こんな音が出せる」等々、音楽家に対して色々なことが言われますが、音楽を作り上げるその多くの部分は感性であって、つらい経験をしたから、勉強したから、練習したから深い音が出る訳ではないのです。音楽活動自体は、沢山努力すれば何かしらの結果が出るでしょう。しかし音楽そのものはそうはいきません。竹山は同時代に活躍した三味線奏者 とは対照的に、派手な音楽活動はあまりやっていません。地味なもんです。

木田林松栄は毎年のように海外公演をやって、大音量で派手ではったりの多い「たたき三味線」を得意とし、何百万もする三味線を自慢しては弟子を引き連れて練り歩く、いかにも芸人というスタイルだったのに対し、竹山は逆に淡々と「弾き三味線」をやりました。竹山の演奏は初めて聴くと地味に聞こえますが、その音色は実に実に深く魅力的で、私を惹きつけてやまないのです。

木田林松栄は毎年のように海外公演をやって、大音量で派手ではったりの多い「たたき三味線」を得意とし、何百万もする三味線を自慢しては弟子を引き連れて練り歩く、いかにも芸人というスタイルだったのに対し、竹山は逆に淡々と「弾き三味線」をやりました。竹山の演奏は初めて聴くと地味に聞こえますが、その音色は実に実に深く魅力的で、私を惹きつけてやまないのです。

現代の津軽三味線弾きは皆、派手にたたく、パーフォーマンス的なものが大流行ですが、私は断然、竹山の滲み入るようなあの音が好きです。普段津軽三味線を聴かないのは、竹山のような音色をで弾く奏者が居ないからです。

竹山のアメリカ公演では「彼の音楽は、まるで霊魂探知機でもあるかのように、我々の心の共鳴音を手繰り寄せてしまう。名匠と呼ばずして何であろう」と評されましたが、確かに私にもそう聞こえます。

竹山は日々の糧を得るため、「食う」ために演奏していました。彼自身もそう言っていました。でも現代に生きる我々にはその気持ちの半分も判らないだろう、と映画を観ながら思いました。それだけ現代の我々とはあまりにも違う人生を生きていたということです。

竹山は日々の糧を得るため、「食う」ために演奏していました。彼自身もそう言っていました。でも現代に生きる我々にはその気持ちの半分も判らないだろう、と映画を観ながら思いました。それだけ現代の我々とはあまりにも違う人生を生きていたということです。

彼は、「食う」ために上手くならなければならなかったのです。いい音を出すことは「食う」事と直結していたのです。ただ「食う」という事だけに目が行っていたら、三味線はある程度で止まってしまったでしょう。この辺が凡人と達人の違いで、食うための芸が「食えりゃいい」芸なのか、とことん突き詰めて行く芸なのか、この辺の差は大きいですね。有名になろうが、賞を頂こうが、三味線を弾き続けること以外、他の選択肢は無かった。三味線を弾くことが人生であり、三味線を弾くことが自分の生きている証明でもあったのでしょう。だから三味線を死ぬまで弾き続け、舞台に立っていたのではないでしょうか。

竹山とは音楽に対する考え方も、環境も時代も違うけれど、そこから感じるものはあまりにも多いのです。もっともっと色々と書きたいのだけど、まとまらないので、また機会を改めて書くことにします。

竹山がそうだったように、私も私の道を行きます。それしか無いのですから。

今年は震災も含め、色々な事が有り、演奏会も例年のように多くはないのですが、今年の後半に期待をしたくなるようなCDをただいま作っております。

楽琵琶と横笛によるユニット REFLECTIONSの第二弾「風の軌跡 Traces of the Wind」です。私のCDとしては通算6枚目になります。私は年々楽琵琶の演奏の方が増えてきて、今は薩摩琵琶が7割、楽琵琶3割というところでしょうか。たぶんこれから半々位になってゆくと思います。

今回も、もちろん相棒は笛の大浦典子さん。もう10年以上のコンビネーションです。特に最近は、楽琵琶の演奏の時の笛は大浦さん。薩摩琵琶の時の笛は関西の阿部慶子さん、という感じです。そして今回のジャケットに使っている絵も、毎回私のCDでは定番の澤田惠子先生の作品。二つの轍が交差し、照らし合う。まさREFLECTIONSにはぴったりです。

内容は雅楽の古典から、シルクロードを遡って、琵琶の原点に向かって行くような曲目を入れました。ただいまジャケットデザインの最中で、来月マスタリングをして、9月の25日が発売日となります。今回からデザインは若手のY岡君が担当してくれています。楽しみです。

京都 清流亭

京都 清流亭

こんな楽人装束でも演奏しますが、形式張った様式よりも、楽器が自ら望むように鳴らし、古の時代に作られた遺産を、現代の感性で、現代の音楽として響かせるのが私のやり方。そのために古典となるものを徹底的に勉強するのです。

近頃は古典の権威を傘にして、海外でひどい商売をしている例を耳にします。またそれに乗っかる楽器商もいるようです。こういう人達はいったい自国の文化遺産をどう思っているんだろう。権威といわれる中に存在する、こういう事実に首をかしげざるを得ません。

受け継ぐのは表面の形じゃない。その内にある精神こそ受け継ぎ、たゆむこと無く新たな創造を繰り返してゆくのが、「継承」という事ではないでしょうか。少なくとも私はそうありたいですね。

塩高SP楽琵琶!

塩高SP楽琵琶!

これからは楽琵琶の演奏会を沢山やっていきたいと思っています。薩摩琵琶ももちろんやっていきますが、どちらにしろ琵琶の音色そのものをもっと聴かせていきたい。琵琶の歴史は器楽として始まり、今でも雅楽では歌の伴奏ではなく、器楽として弾かれていることを考えれば、弾き語りではなく、琵琶そのものの音色を響かせることはごくごく普通のこと。だから私はふるえるようなあの琵琶の音色を聴かせたいんです。

月下にふるえ、響き渡る琵琶の音色をぜひ聞きに来てください。

毎日、色々な事が起こり、過ぎ行き、そして焦げてしまうような日差しが容赦なく降り注いでいますが、この暑さの中、演奏活動がやっとこさ動き出してきました。

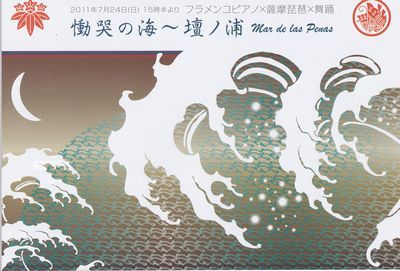

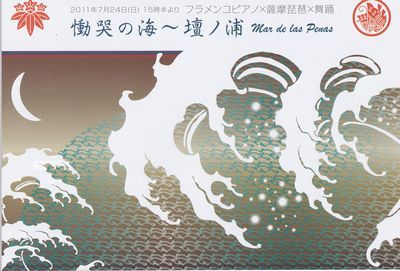

今月24日には、フラメンコピアノの安藤紀子さんとやっているデュオシリーズのライブが、渋谷公園通りクラシックスであります。このシリーズも回を重ね、やっと音楽的にも練れて来ましたが、何より一つの方向性がはっきりしてきたので、面白くなってきました。舞台全体ではまだまだやるべき事は多々ありますが、先ずは音楽的な部分を固めてゆくのが肝心ですので、中身が充実感はよき感触。

この所、踊り手をゲストにしているのですが、今回の舞姫は「かじかわまりこ」さん。かじかわさんとはもう何度となく、色々な舞台で共演していますし、気心が知れていますので、とてもやりやすいです。

この所、踊り手をゲストにしているのですが、今回の舞姫は「かじかわまりこ」さん。かじかわさんとはもう何度となく、色々な舞台で共演していますし、気心が知れていますので、とてもやりやすいです。

かじかわさんはモダンダンスでありながら、その枠にはまらず、とても柔軟な感性で対応してくれますので、今回の平家物語に対しても、しなやかにアプローチしてくれています。

私は琵琶ということもあり、古典を典拠にした作品が多く、古典はまた仏教の精神性を根底にしているので、どうしても仏教や歴史などへの考察が必要となります。クラシックでもバッハもモーツァルトもメシアンもペルトも、皆キリスト教があってこその音楽なので、音楽の背景に宗教がある事は何の不思議もないのですが、現代日本では極端な宗教分離政策のせいか、音楽だけを聴いてその宗教性を見ようとしないのです。残念ですね。

そういう根底の軸足を失った芸術に、私は魅力を感じません。何だか一過性の薄っぺらい流行もの、という感じがします。音楽でも何でも、自分の足元を見ようとしない現代日本人は、先ず音楽からでも、その意識を変えると良いと思うのですが・・・。

今回は、トリオによる「祇園精舎」「壇ノ浦」を中心に、私の作品「まろばし」、フラメンコの「ファルーカ」などもやります。

今回は、トリオによる「祇園精舎」「壇ノ浦」を中心に、私の作品「まろばし」、フラメンコの「ファルーカ」などもやります。

元々私がフラメンコギターをかじっていた事もあるのですが、フラメンコギターと琵琶には、音楽的にも奏法的にもかなりの共通点を感じていました。琵琶というある意味イメージが固まって、「平家の弾き語り、耳なし芳一」という枠を越えられない、聞く方も演奏する方も硬直化した楽器にとって、ピアノやフラメンコという一見、全くの異文化との出会いは、琵琶本来の音の魅力を新たに認識する事が出来る良い機会だと思っています。

私はやはり、琵琶本来の音の魅力をもっともっと聞いていただきたいと思ってます。唄がないと成り立たないというのは、現代の経正・蝉丸を目指す琵琶奏者 塩高には似合わない。楽琵琶からはじまる楽器としての日本琵琶楽の流れを、もっとアピールして、次世代に展開していきたいですね。

藤原貞敏が唐から秘曲を持ち帰ってすでに約1200年。弾き語りというスタイルが出てきたのは約600年ほど前から。つまり全歴史の半分もないのです。もちろん弾き語りも大変に魅力がありますし、自分でも弾き語りメインの会などもやっていますが、現在でも原初の形である楽琵琶独奏、合奏のスタイルは綿々と伝承されている事を考えれば、もっともっと琵琶本来の音色を聞かせて当たり前、と思うのは私だけでしょうか。

三味線は早い時期に、唄と楽器が夫々専門化して行ったので、どちらもかなり高度に洗練され、技術も確立してゆきました。しかし琵琶はずっと一人で二つの事をやっている為に、歌のうまい人もあまりいないし、弾く技術も何時まで経ってもレベルが上がらない。塩素だけで聴かせられるのは水藤錦穰先生位でしょうか。他の邦楽器と共演が難しいのは、楽器の構造のせいではなく、その技術レベルの低さにある事を、携わっている人が早く、正しく認識すべきです!!

さて、世間は京都の祇園祭、那智の火祭りと、夏の暑さに負けない、人間の旺盛な営みが盛り上がっています。

祭りの夜の鴨川 四条大橋に向かう祇園祭のたいまつ

色々な事があり、少し低迷していましたが、ニューアルバムの編集も進んでいますし、演奏活動もどんどんやって行きます。古典と現代、そして次代への架け橋になるような音楽をやりたいですね。

先日、香川一朝さんの告別式に行ってきました。悲しいという気持ちはもちろんですが、それ以上に、この事実を受け入れていかないといけない、という気持ちの方が切なかったです。一朝さんも自身の死を受け入れて、旅立って行ってくれたでしょうか・・・。

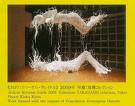

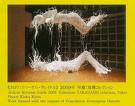

時間は過ぎ去るばかり。直ぐ次の日には静岡へ行ってきました。そして今日は毎月担当している松庵舎講座の最終回、とめまぐるしく動いてきました。時というものは意思があるかのように、留まる事をせず、生きている私達もまた、止まるということがないのですね。そんな流れ行く時間の中、静岡では空き時間に、静岡県立美術館に行って、小谷元彦展を見てきました。

ご存知の方も多いかもしれませんが、まだ30代という若い感性が、縦横無尽に炸裂している、素晴らしい展覧会でした。生命の奥底にある真実が暴き出されるようで、見る者をグイグイと引き込んでいきます。30代という若さは、確実に新しい感性を持っていて、アニメやフィギュアなど、年配の方には受け入れがたいものも、全く自然にその作品に内在されています。そして何しろレベルが高い。こういうのを見ると、ショウビジネスばかり追いかけている音楽界がかなり遅れているように感じますね。

生々しいまでの生命の有様が描き出され、時にグロテスクなまでに表現される作品は、現代というより、先の世を向いているように思いました。

生々しいまでの生命の有様が描き出され、時にグロテスクなまでに表現される作品は、現代というより、先の世を向いているように思いました。

惜しむらくは、使われている音楽が、通り一遍の電子音楽だったことでしょうか。彼はあまり音楽には視線が向いていないのかもしれません。でもきっと彼は、そういう「もう一歩」をどんどん軽やかに越えてゆく事でしょう。

その後は、人間国宝 芹沢銈介の作品を堪能してきました。芹沢は静岡県の生まれ。それも芹沢美術館のある登呂遺跡は、私が小学生まで生まれ育った所なのです。もうあの辺りはすっかり昔の面影は無いですが、久しぶりに故郷に帰った気分になりました。

民芸運動の柳宗悦の考え方に感激し、数々の作品を生み出してきた芹沢の作品は、見ていて何の威圧感もありません。前述の小谷の作品の対極といって良いでしょう。作品に接していると、静かだけど、豊かな人間的生活が感じられ、優しい気持ちが満ちてゆくような安らぎを感じます。さすが柳宗悦に感激しただけあって、生活の中にこそ映える素敵なものばかりでした。素晴らしい!!

芹沢の作品には、地道ながら心豊かに生きる生活が見えてきて、小谷の作品には、生命の裏側にある、普段では見えない真実が見えてきました。

生命は、太古の昔のその誕生から、一時も途絶えることなく、どこかで生まれ、またどこかで消え、そして色々な形で受け継がれています。その連鎖は単に動物的有機的なものだけでなく、感性としても受け継がれ、様々な世界がそこから誕生して行きます。静岡で見た二人の芸術家の感性もまた、確実に私の中に繋がってきました。

虹は遠いものを繋ぐ「かけはし」です。会ったこともないドビュッシーや永田錦心の音楽も、芹沢や小谷の作品も人間の力では図りきれない、もっと大きな存在による「はからい」によって、私のような小さな存在に繋がってゆきます。これが縁ということなのでしょうか。人間がコントロールする世界では無いですね。

一朝さんの音はもう響く事はありませんが、その感性は継承され、新しい音楽が生まれ、新しい感性がそこから誕生して行きます。個人の人生の営みが、色々な所に影響を与え、他の人生を育ぐくむ要因となってゆくのです。私の演奏や作曲にも、もちろん先人の色々な音楽が宿っています。そして一朝さんのあの音もまた、しっかりと私の中に宿っています。

こうして人間はあらゆるものを受け継ぎながら、留まることなく生命を全うしてゆくのでしょう。

だから、人間の小賢しい頭で作り出した特定のイデオロギーや主義主張を掲げて、その世界からしかものを見ない姿勢は不自然だ、とつくづく思います。一朝さんの死を目の前にして、更に色々な芸術の躍動を見て、私は、あらゆるものを受け入れてゆく姿こそ、命を授かった者の仕事なのだ、と思いました。

2011年祇園祭

2011年祇園祭

さあ、真夏となりました。これからも私達の命を全うすべく、心豊かな営みをして行きたいと思います。

今日、私のよき先輩であり、アンサンブルグループ「まろばし」代表の香川一朝さんが亡くなりました。まだ60代の前半という若さ、これからが一番いい演奏が出来る、そんな中の訃報でした。

一時は闘病していましたが、今年の「まろばし」の公演では元気な姿で戻ってきて、私の書いた新作など初演してくれました。思えば、元々このグループが誕生したのは、オーディオベーシックというオーディオの専門誌の付録企画を私が担当し、そこで「まろば」のメンバーの核となる、一朝さん、筝の小笠原さんなどに声をかけたのが始まりまです。

その後、このグループで演奏会をやりたいいうことで、毎年川崎能楽堂にて演奏会を開いてきました。私は作編曲を担当していましたが、会の細かい運営や手配などはからっきしだめで、一朝さんがそういう部分を一手に引き受けてくれて、会を支えてくれていました。

一朝さんはいつも「どんどん書いてくれ、期待してるぞ」と最後の最後まで応援してくれました。

「まろばし」とは尺八と琵琶による私の代表作の曲名ですが、一朝さんはことのほかこの作品を評価してくれていて、グループ名に、この「まろばし」を付けたい、と言ってくれたのも一朝さんでした。

上の動画は今年の公演のもので、私の書いた新作「二つの月~二管の尺八の為の」を田中黎山君と演奏している時のものです。下の写真は、昨年長野 西光寺で、癌を克服して再起の舞台を一緒にやったときのものです。これからまた新作を吹いてもらおうと思っていた矢先でした。

私は仲間を亡くすという経験は初めてです。年齢関係なく、志を持って活動してきた仲間はどれだけ尊いものか、あまりにも深く、今身に沁みています。今日奥様から電話を頂いた時には、何だか判らないままに聞いていたのですが、こうして写真を見ていると、その早過ぎる、突然の死を受け入れるのは途方もなく難しい。

一朝さんの代わりは誰もいないのです。上手いだの下手だのそんなことではなく、一人の人間が想いを持って鳴らし続けた音は、その人だけのものであって、代わりなど居るはずもないのです。

もうあの音は甦らない。でも僕らはこれからも音楽をずっとやっていく。以前のまろばしの音楽は二度と鳴らす事もまた出来ない。でもきっと一朝さんなら「どんどん作れ、新しいい音楽を書け、新しいまろばしをやれ」そう言うでしょう。今の私にはそんな声が聞こえてきます。

一朝さんの志と想いはしっかりと受け取りました。必ず、次の「まろばし」を作ります。

せめて、最後に一言くらい話しをしたかった。一言くらい・・・。どうぞ安らかに。

木田林松栄は毎年のように海外公演をやって、大音量で派手ではったりの多い「たたき三味線」を得意とし、何百万もする三味線を自慢しては弟子を引き連れて練り歩く、いかにも芸人というスタイルだったのに対し、竹山は逆に淡々と「弾き三味線」をやりました。竹山の演奏は初めて聴くと地味に聞こえますが、その音色は実に実に深く魅力的で、私を惹きつけてやまないのです。

木田林松栄は毎年のように海外公演をやって、大音量で派手ではったりの多い「たたき三味線」を得意とし、何百万もする三味線を自慢しては弟子を引き連れて練り歩く、いかにも芸人というスタイルだったのに対し、竹山は逆に淡々と「弾き三味線」をやりました。竹山の演奏は初めて聴くと地味に聞こえますが、その音色は実に実に深く魅力的で、私を惹きつけてやまないのです。 竹山は日々の糧を得るため、「食う」ために演奏していました。彼自身もそう言っていました。でも現代に生きる我々にはその気持ちの半分も判らないだろう、と映画を観ながら思いました。それだけ現代の我々とはあまりにも違う人生を生きていたということです。

竹山は日々の糧を得るため、「食う」ために演奏していました。彼自身もそう言っていました。でも現代に生きる我々にはその気持ちの半分も判らないだろう、と映画を観ながら思いました。それだけ現代の我々とはあまりにも違う人生を生きていたということです。

この所、踊り手をゲストにしているのですが、今回の舞姫は「かじかわまりこ」さん。かじかわさんとはもう何度となく、色々な舞台で共演していますし、気心が知れていますので、とてもやりやすいです。

この所、踊り手をゲストにしているのですが、今回の舞姫は「かじかわまりこ」さん。かじかわさんとはもう何度となく、色々な舞台で共演していますし、気心が知れていますので、とてもやりやすいです。

今回は、トリオによる「祇園精舎」「壇ノ浦」を中心に、私の作品「まろばし」、フラメンコの「ファルーカ」などもやります。

今回は、トリオによる「祇園精舎」「壇ノ浦」を中心に、私の作品「まろばし」、フラメンコの「ファルーカ」などもやります。

生々しいまでの生命の有様が描き出され、時にグロテスクなまでに表現される作品は、現代というより、先の世を向いているように思いました。

生々しいまでの生命の有様が描き出され、時にグロテスクなまでに表現される作品は、現代というより、先の世を向いているように思いました。