春を感じるこの頃ですね。今年も早々確定申告も終わり気分もすっきりなんですが、やはり暖かくなるという事は精神的にも安心感を感じられます。

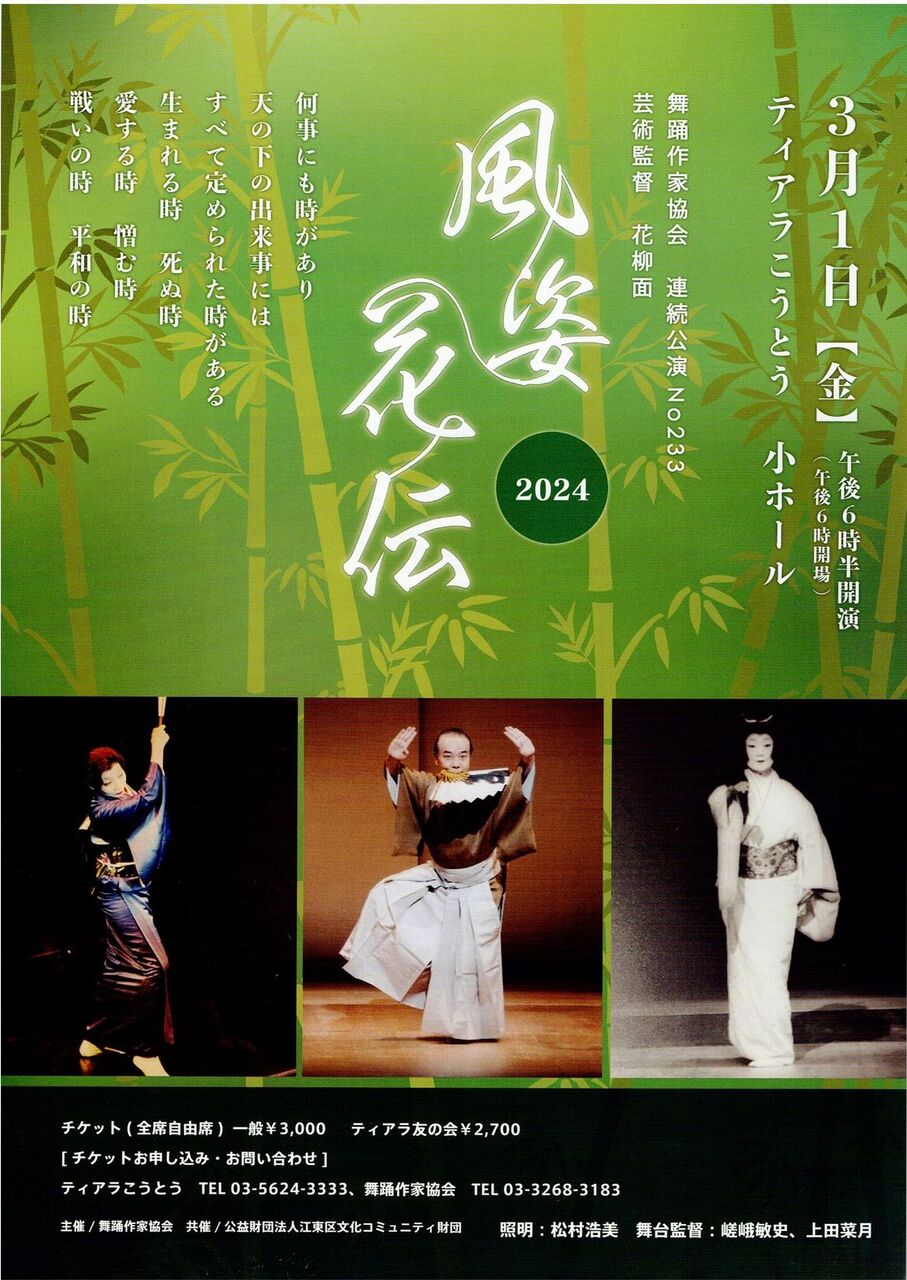

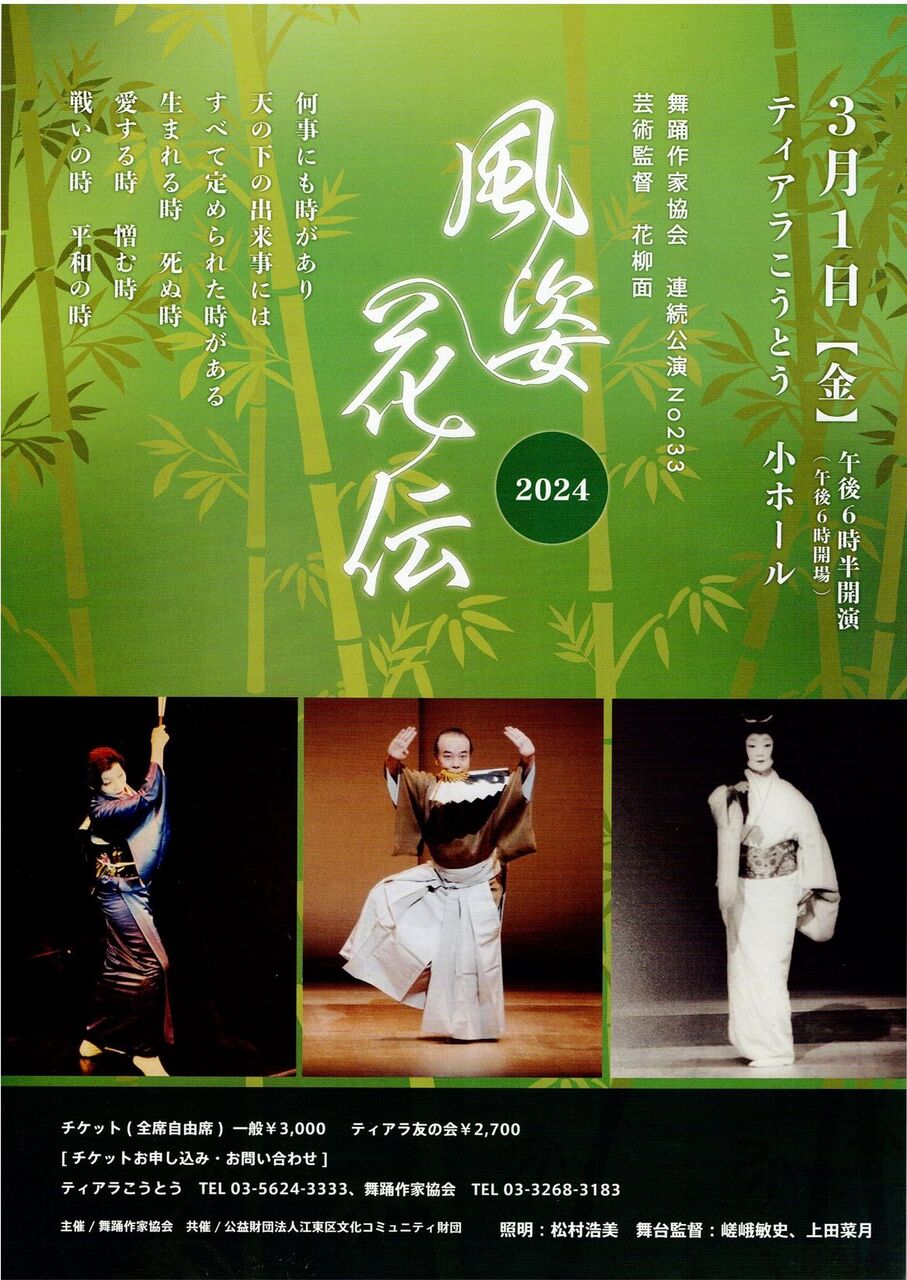

演奏会は今月頭から色々と始まっているのですが、それに伴って各舞台のリハーサルも頻繁にやってます。3月1日には舞踊作家協会の「風姿花伝」という舞台で、私は福原百之助さんと花柳面先生の舞踊作品の音楽を担当するのですが、先日その下浚いがあり、久しぶりに花柳面萌さんや韓国舞踊のペ・ジヨン先生、バレエの雑賀俶子先生とお逢い出来ました。百之助さんとも共演は久しぶりなのですが、皆さんお変わりなく楽しい時間でした。やはり何かを創っている仲間というのは逢うだけで嬉しいものです。

面先生や雑賀先生とはもう20年近いお付き合いでして、本当にこれまで沢山の舞台を一緒に創らせて頂きました。それらすべてが私の財産であり、毎回が喜びであったと言っても過言ではありません。習ったものをお上手にやるお稽古事ではなく、常に新たな世界を創り続けて行くアーティストに、演奏活動の最初から囲まれてきたことは本当に感謝しかないです。雑賀先生は御年92歳となったそうですが、全く衰えも見せずお元気そのものでした。これからも是非また御一緒したいですね。

「何事にも時があり

天の下の出来事には

すべて定められた時がある

生まれる時 死ぬ時

愛する時 悩む時

戦いの時 平和の時」

これは今回のチラシにも載っているキャッチコピーで、面先生が載せたそうです。この言葉は旧約聖書の中の有名な一節なのですが、クリスチャンである面先生らしいです。一言一言が今この時代には深く心に刻まれますね。

最近は自分がそれなりに年齢を重ねてきたせいか、人に逢うと色んなことを感じます。幸い私の周りには良い気というのか念というのか、そういうものに溢れた人が多く大変有難いのですが、自分に与えられた「時」を生きて楽しんでいる人は、確かに良い顔もしているし良い姿をしています。話をしていても成程と思わせるものがありますね。

以前から感じていますが、人間はつくづく精神的な生き物だと、年を経るごとに感じます。何を考え、どこを目指しているかは、総て目つきや姿・所作、言葉に出ますし、いくら取り繕ってもそれは隠せません。舞台でも表面は何とか多少の技術でこなしていても、滲み出るものは隠せない。

現代では肉体優先で、アンチエイジングやダイエットなどが商売になる時代ですが、いくら皴を隠しても、その人となりは隠せません。サプリを飲んで健康維持をしている人も多いですが、それより精神を整えて、自分にとって最適な生活して行く事をしなければ、毎日お金を捨てているだけです。そんなことは皆うすうす解っていながら、目の前の安心が欲しいのでしょう。つまり目の前の欲望で現代社会は回っていると言う事です。

こんな時代に生きているからこそ、なるべく余計なものは背負い込まないようにして、心を常に柔軟にして、私以上でもなく私以下でもない自分でありたいのです。そうでないと定められたその「時」が来ても受け取ることが出来ません。世の波騒の中に在れば、気が付かないストレスも多く、ともすると変なこだわりや囚われが出て来て、硬いしこりのように自分の中に居ついてしまう事も多々あるので気を付けたいですね。時々リセットするような事をするのも必須だと思います。

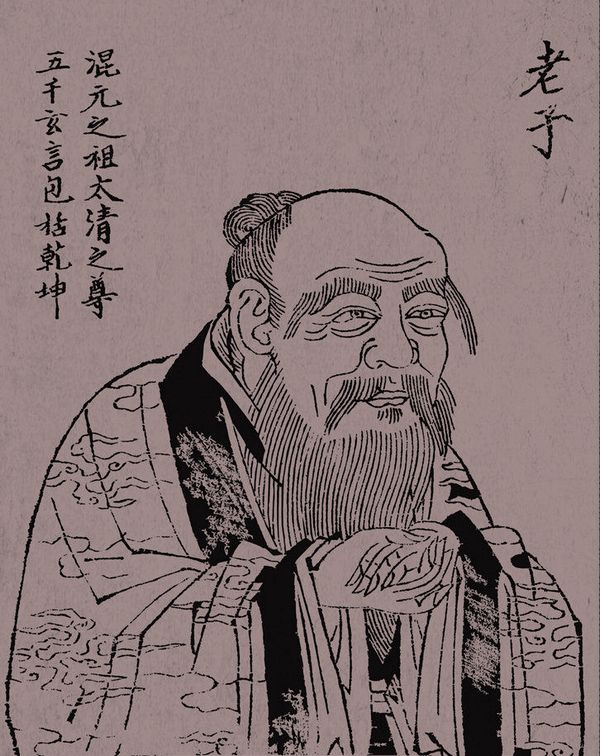

私は気に入った偉人の言葉を自分で書き留めて、名言集のようにコレクションしているんですが、そんな言葉を眺めていると、自分の目が開き、自分の心が動き出して、次の段階へと進むことが出来ます。先日も書きましたが、どうも私は自分の生き方としては老荘思想が一番しっくりくるようです。こういう言葉に触れる事がリセットなのかもしれません。そうするとその言葉が生き生きとして輝いて私に向かってくるのを感じられます。自分が本来の自分の姿に戻った時に、改めて偉人たちの言葉に共感し、導かれて行くという感じですね。と同時に定められた「時」が自分の中に認識される。そんな風にも思います。

私は気に入った偉人の言葉を自分で書き留めて、名言集のようにコレクションしているんですが、そんな言葉を眺めていると、自分の目が開き、自分の心が動き出して、次の段階へと進むことが出来ます。先日も書きましたが、どうも私は自分の生き方としては老荘思想が一番しっくりくるようです。こういう言葉に触れる事がリセットなのかもしれません。そうするとその言葉が生き生きとして輝いて私に向かってくるのを感じられます。自分が本来の自分の姿に戻った時に、改めて偉人たちの言葉に共感し、導かれて行くという感じですね。と同時に定められた「時」が自分の中に認識される。そんな風にも思います。

ただいくら素晴らしい名言でも人でもものでも、目の前のものにすがろうとするメンタルでは、自分の行くべき道は見えて来ません。いつまでも迷い続けるだけです。やはり「媚びない。群れない。寄りかからない」は忘れてはいけませんね。与えられた「時」を存分に生きる為にも、目の前に現れた導きを感じる為にも、自分軸でどこまでも生き、ありのままの自分で居ないと、その「時」を受け入れられないように思います。

森有正は「孤独とは経験そのものであって、孤独であるという事が、つまり人間であるという事」「孤独は孤独であるが故に貴いのではなく、運命によってそれが与えられた時に貴いのだ」と言っていますが、現代人は孤独=寂しいとしか思えない人が多過ぎるように思います。

現代は虚飾の時代だと私は感じています。特にSNSなどを中心に皆自分の事を何でも報告するかのように書き散らし大宣伝して、周りに認められたくて、見てもらいたくてしょうがない子供のようです。自分の仕事の成果を見てもらいたいというのなら判りますが、自分はこんな毎日事をやっている、こんなに色々知っている等々、承認欲求の虜となり、毎日書き込んでいる姿は、私には大人の醜さが感じられて仕方が無いのです。あんな業の塊のような渦の中に居たら、人の想念というか本性というか、そんなものが流れ出ている渦の中に放り込まれて、こちらの精神もおかしくなってしまいます。だからSNSは早々に撤退してしまいました。

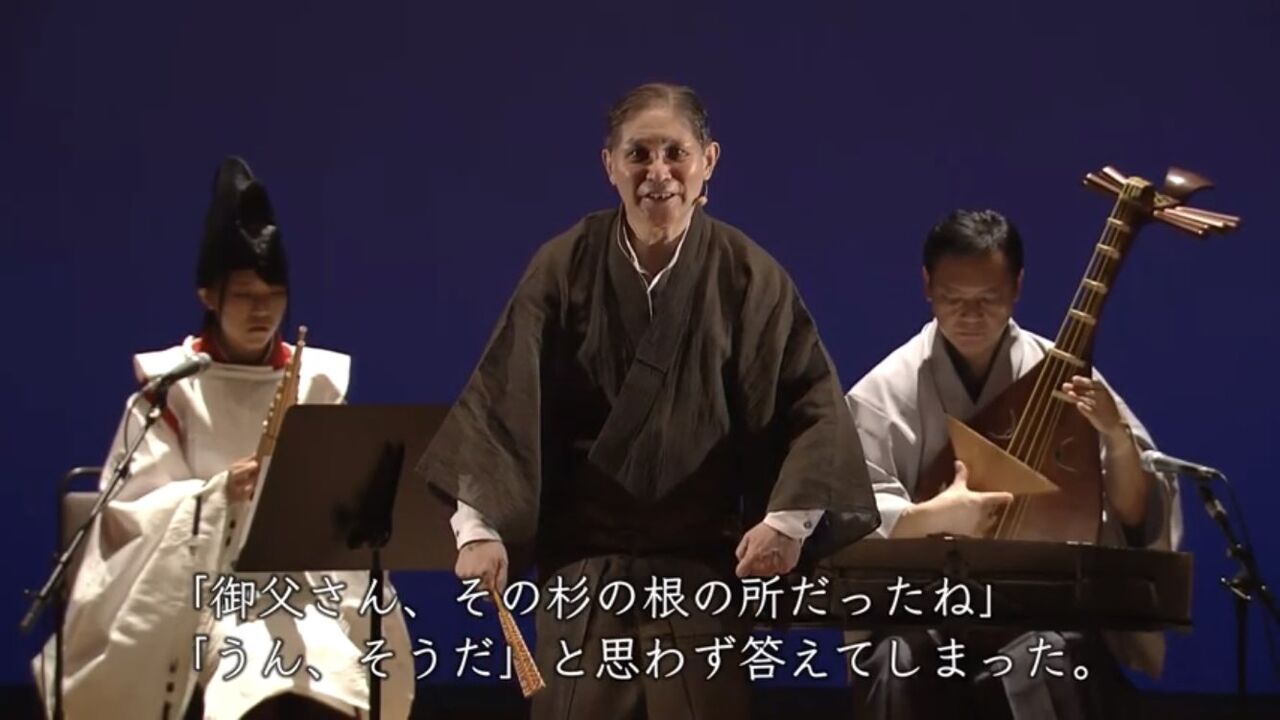

ルーテル市谷教会ホールにて 花柳面先生と

私は本当に多くの「時」を頂いてきました。国内外の色んな場所にも導かれ、実に楽しい人生だと思っています。勿論困難な時もあります。しかしながらそれも与えられた「時」であり、自分の「時」なのです。今が定められた「時」と感じるのであったら、そのように動くのみです。そして曲が生まれてくる時、プロジェクトを始める時、その「時」は前触れもなくやって来ます。

自分の中に虚栄心が湧き起こるような時は、自分の中に何か不足やコンプレックスがあるのだろうし、何かにすがりたいすり寄りたいと思う時も、自分のやっている事に不安があるからでしょう。なるべく常日頃から自分を良い状態にして、日々の安定した生活をして「時」を得る為にも、時々リセットするような時間が必要ですね。

自分で何でも切り開いて行くパイオニア精神は素晴らしいですが、「定められた時」を知り、受け入れて行く事を知っている人と知らない人では、大きな差が生まれます。「時」を生きて行く。そんな人生でありたいですね。

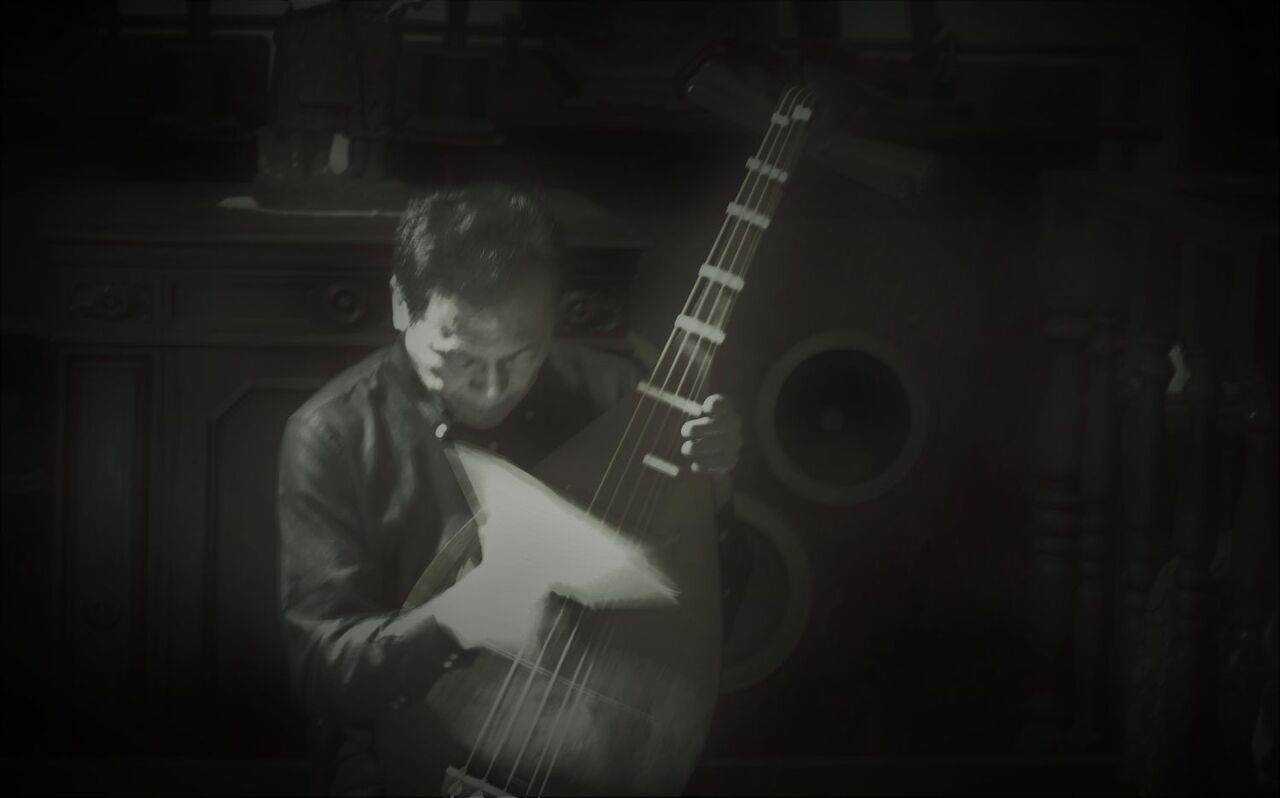

今年は年始から大変な事態となって気持ちも落ち着きませんが、気が付けばあっという間に2月も半ばになってしまいました。先日は第192回目の琵琶樂人倶楽部も良い感じで出来ました。今回は久しぶりに筝の奏者を呼んで弾いてもらったのですが、やっぱり筝が入ると一気に華やぎますね。年明けの第一回目としてはふさわしい会となりました。先の東久留米での演奏会から少しづつ動きが始まって来ていますし、確定申告もありますし、そうそうのんびりはしていられないのですが、年を経るごとにエンジンのかかりが鈍くなりますね。

尺八:藤田晄聖 筝:藤田祥子 各氏と 琵琶樂人俱楽部にて

私は相変わらず毎日夢を見ます。毎日色んな人が登場して、思いもつかない展開になるので、毎日映画を観ているようなもので毎晩寝るのが楽しみです。先日はもう何年も逢っていない人の夢を結構リアルに見たと思ったら、朝にその人からメールが入っていました。いったい夢の時間とは人間にとって何なのでしょうか。

荘子の言葉に「胡蝶の夢」という有名な話があります。蝶が飛び回っている夢だったそうですが、目が覚めたら、自分が蝶になった夢を見ていたのか、それとも今の自分の姿は蝶が見ている夢なのか。いったい自分は荘子なのか蝶なのか。そんな事を荘子は「万物斉同」と言ってどちらも同じだと言っています。そしてありのままの自然の世界に遊ぶ自由な境地を「逍遥遊」を言い、そこを経て人為を超えた「真人」となって行くことを理想としているそうです。

私は老荘思想に詳しい訳ではないのですが、何だかとてもこういう考え方には共感が湧くのです。大体私が普段から言っている事は、ある友人に言わせれば、ほとんど老荘みたいだとの事です。脱力する事や人間の作った価値観は幻想とか、あるがままの自分なんて言葉は正に老荘思想だとよく指摘されます。このブログでは孔子の言葉をよく引用しているんですが、孔子の言葉は私には対社会・国家に向けて放っている言葉のように思っていて、とても物事の捉え方として勉強になる反面、後に儒教として成立すると、ちょっとねじ曲がって国家を縛り付けるものになったり、エリート主義に走るような所も感じる部分もあり、現世的過ぎる所がちょっとのめりこめない所なのです。そこへ行くと老荘思想の方は無為自然を基本としているので、自分の内面に向かっている言葉が多く、自分にはぴったりくる言葉が多いのです。私は山に籠って自給自足の暮らしをすることに若い頃から憧れている位ですから、老子荘子の言葉に共感できるのでしょう。ただそれだと今の経済優先の今の世の中には向かないし、皆仙人みたいになってしまいそうですね。また老荘思想は禅と共通する所も感じます。

誰??

誰??

私は18歳で東京に出てきて、初めて新宿に行った時、あの雑踏を見て「ここは欲望の街だ」と何とも言えないザワザワした気持ちを感じました。あらゆる欲が渦巻いているのが見えるようでした。勿論自分自身も欲に振り回され生きているのだと思いますが、その欲があまりにダダ洩れの人を見ると近寄れません。ショウビジネスは正に欲で出来上がっている世界ですから、その滲み出方が気持ち悪いと感じる人がうようよ居ます。ショウビジネスとは違うと言い張っている芸術系の人も、表面は澄ましているだけに、名誉欲に取り付かれ肩書権威にすり寄って行く人の姿に出くわすと心底がっかりします。

そんなのを見ているせいか、私は自分のやりたいようにやりたいので、自分を振り回す余計なものを周りになるべく近づけないようにしています。やはり私には「媚びない・群れない・寄りかからない」が一番。私が琵琶人とあまり交流しないのはその為です。

歴史をひも解いてみると、国が変われば善悪も美醜も正義もひっくり返るものです。同じ国でも時代によって物事の基準は変わります。つまり法律や道徳などは、いつも書いているように、所詮人間の作りだした幻想でしかないのです。その人間が創り出したものに自らが振り回されるのは、正に人間の性と言う事なのでしょうが、私はそういう美醜や善悪等の現世世俗的な感性を超えて、もっと自然の理や宇宙の理に添いたいですね。老荘的にはそれを「道 TAO」というのでしょうか。

何だか今の世の中は、人々の感性が現世と目に見える現実に強烈にへばりついている感じがします。これだけ文明も発達し、ネット技術で世界とつながる事が出来る時代になったのに、目の前のものに拘り、現実に囚われ、自ら窮屈な村社会を形成して、そこから抜けられなくなっているように感じます。

左:かつての吉野梅郷 右:越生梅林2015年

もっと自由自在に夢の世界にも羽ばたき、目の前の現実に囚われることなく、自然の根源根理の中で生きたいものですね。

もう春一番も吹き、外には梅の花も咲いて春の気配を感じられるようになり、これから旺盛な生命の息吹を感じられる季節が始まります。私はその中に没入したいですね。そしてそこから沸き上がるものを音楽にして行きたいのです。

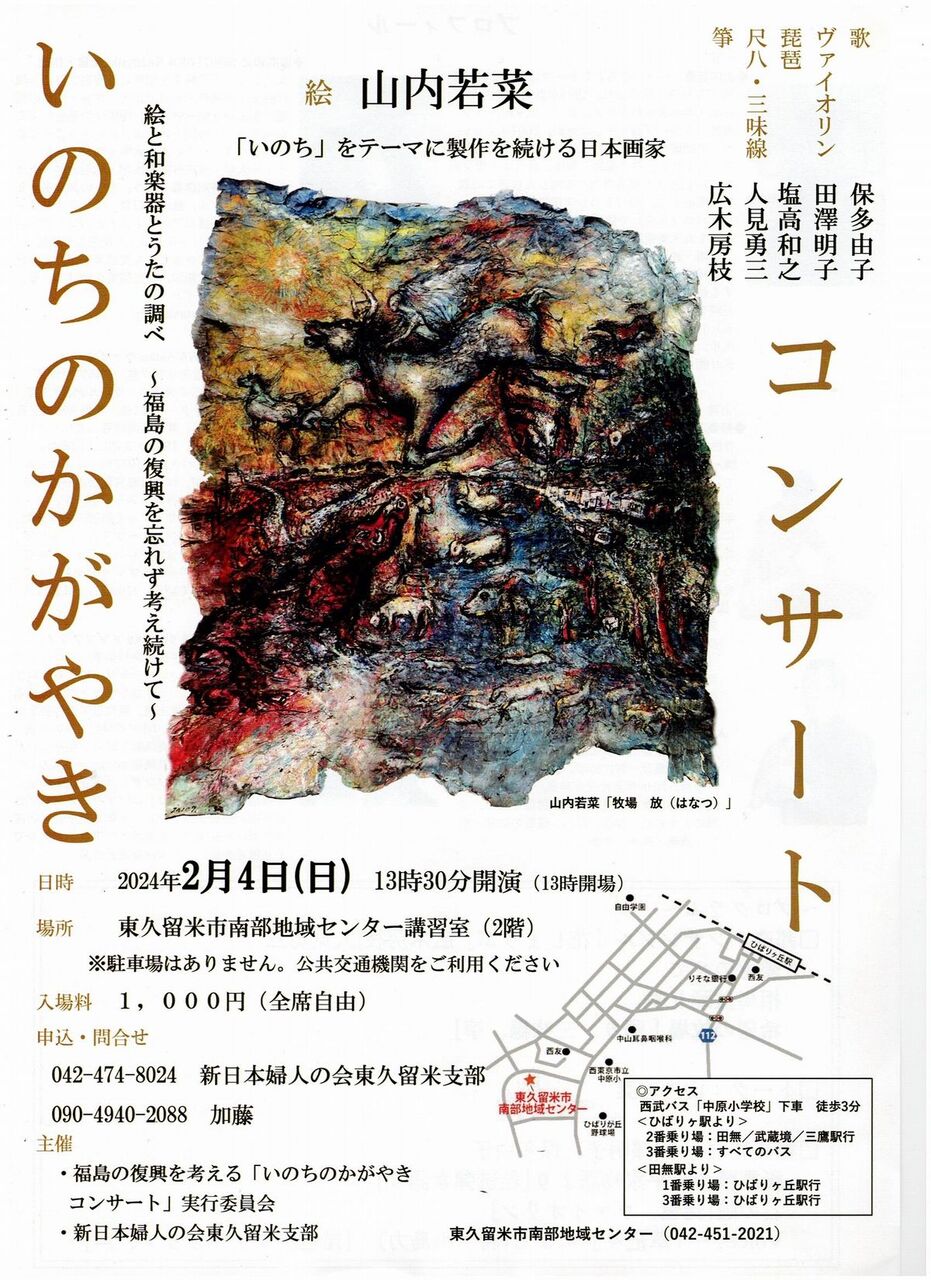

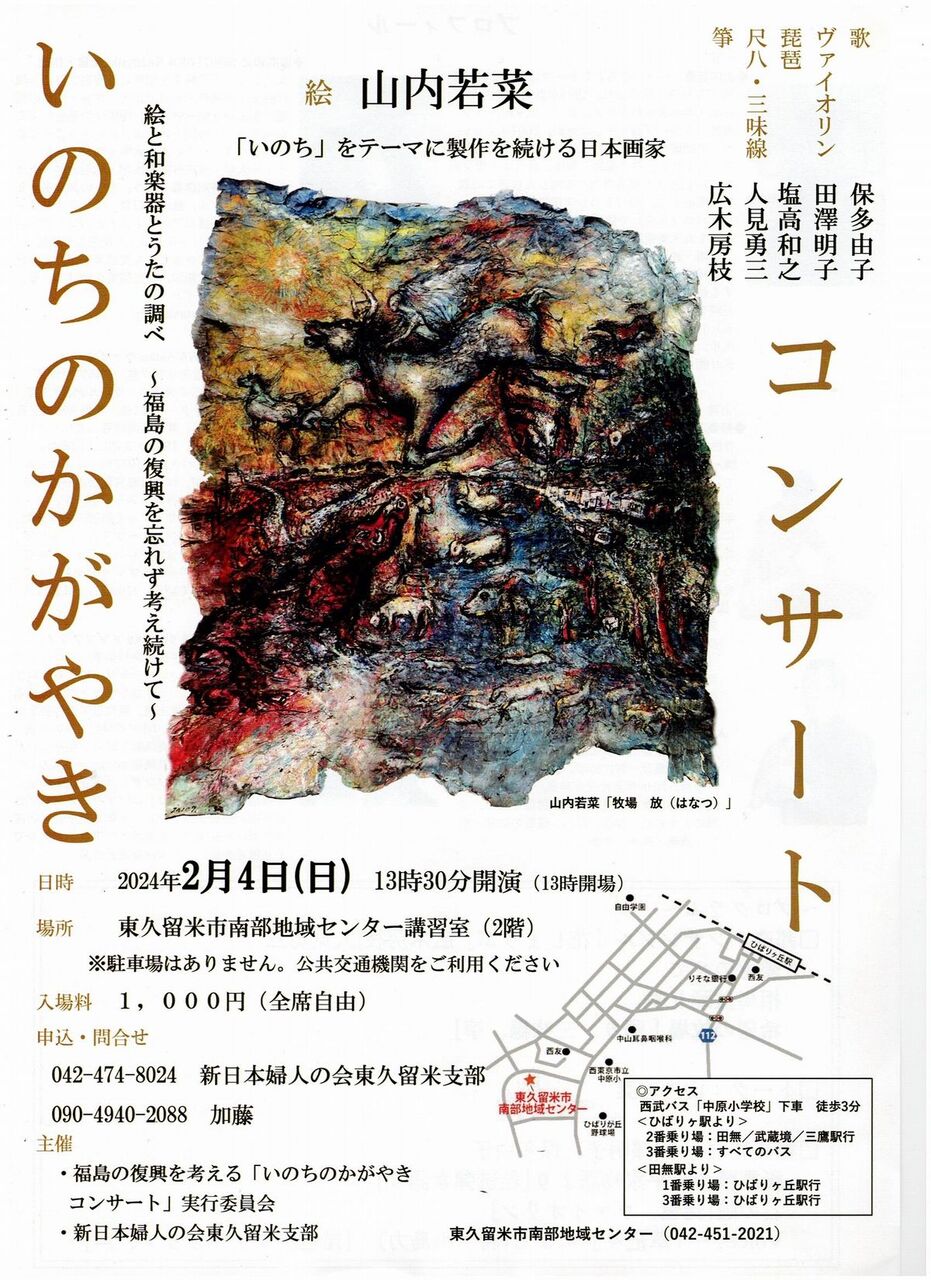

先日は東久留米で演奏会をやって来ました。この会は「福島の復興を考える会」の企画で、一昨年の新横浜スペースオルタでの会の再演でした。会場には前回と同じく山内若菜さんの絵が大きく飾られ、若菜さんのトークもあって、お客様は音楽以外にも、多くの事を感じて頂けたんじゃないかと思います。今回はMsの保多由子先生、Vnの田澤明子先生と共にソロ・デュオ・トリオと色々やらせて頂きました。私の曲は既成の琵琶曲とは違いアンサンブル曲が多いので、毎回私の作曲作品でプログラムをやらせてもらっています。今回も田澤先生のVnはどこまでも官能的に歌い上げ、保多先生も今回のメイン曲「Voices」ではお客様が皆魅入ってしまう程に素晴らしい歌唱を披露してくれました。今の所洋楽系の最強トリオですね。

先日は東久留米で演奏会をやって来ました。この会は「福島の復興を考える会」の企画で、一昨年の新横浜スペースオルタでの会の再演でした。会場には前回と同じく山内若菜さんの絵が大きく飾られ、若菜さんのトークもあって、お客様は音楽以外にも、多くの事を感じて頂けたんじゃないかと思います。今回はMsの保多由子先生、Vnの田澤明子先生と共にソロ・デュオ・トリオと色々やらせて頂きました。私の曲は既成の琵琶曲とは違いアンサンブル曲が多いので、毎回私の作曲作品でプログラムをやらせてもらっています。今回も田澤先生のVnはどこまでも官能的に歌い上げ、保多先生も今回のメイン曲「Voices」ではお客様が皆魅入ってしまう程に素晴らしい歌唱を披露してくれました。今の所洋楽系の最強トリオですね。

この企画は多くの方が手弁当で作り上げたもので、今回も多くのメッセージも伝え、そして考えるイベントでした。私は常々力に対して力で抗うパワー主義を脱却して行く新たな概念や哲学が必要だと思っていますが、小さな歩みでもこうして発信して行く事も、次代へとつながる一歩になると思っています。平和を勝ち取るために為に戦争をするなんて時代をもういい加減に超えて行かないと!。

雪の日の源光庵の悟りの窓 photo 森修

久し振りに5日の昼間から東京に雪が降りました。私は雪や雨の日は気持ちが鎮まり、何か感性が開くような、いつもと違う空気感を感じます。特に午後から夜になるとぐっと気持ちが落ち着いて来ます。そして何故かこんな雪の日は何にも予定がない事が多いです。5日はリハーサルがあったのですが、延期になったので一日中家に居てのんびりと過ごしました。こういう日は本をぱらぱらとめくって面白そうな所を読んだり、ジャズを聴いたり、琵琶部屋を整理したりしてだらだらと過ごすのですが、こういう時間が私には時々必要なようです。常に曲の事ばかり気になって、譜面に向かってしまうのをちょっとリセットするのは大事な時間という訳です。何かを創り出す時には、発想の転換が必要で、その為には周りの環境の変化が良い刺激になるのです。

曲を創るには、ただメロディーやフレーズが浮んでも曲には成りません。そのメロディーの生まれるもっと土台にあるもの、例えば歴史や風土等そういうものと繋がらないとメロディーにも音色にも生命感が出て来ないのです。仕事として技術や知識だけで〇〇風に作るという事は可能ですが、それではよく解らない言語を並べているだけのようなもので、私の表現には成りません。表層で浮んできたものを羅列しているのは、ただ管巻いているのと同じです。この風土で生きる自分の中から沸き上がって来たという必然が欲しいですね。

今どうしても具現化したい曲があり、それを次のアルバムにぜひ入れたいと思ているのですが、何とも先に進まずもやもやしています。こういう時には雪景色は色んなものを私に与えてくれます。

来週は第192回琵琶樂人倶楽部があります。今回は筝の藤田祥子さん、尺八は琵琶樂人倶楽部でもおなじみの藤田晄聖さんを迎えて、私が15年前に組んでいた邦楽アンサンブル「まろばし」で書き下ろした作品の再演をやります。

今回の演目のメイン曲は「春の宴」です。これはは源氏物語の「胡蝶」と「蛍」の場面を描いた曲で、鶴田先生の曲にもありますが歌詞も曲も全くの別物です。筝と尺八に琵琶唄というトリオでのアンサンブルになっていて、従来の琵琶曲には無い曲に仕上がっています。この曲もCD化されていて配信されていますが、今回は演奏家も変わり、また違う感じになってい新鮮さが出て来ました。他には、いつもやっている「花の行方」を筝と尺八による組み合わせやって頂きます。こうして曲が様々な形で表現されて行くのは実に嬉しい事ですし、私にも大きな刺激となります。今回和歌の部分は筝の祥子さんに歌ってもらうのですが、筝曲の歌でやってもらうのはなかなか機会がないので楽しみです。

琵琶のお稽古は弾き語りのみなので、弾き語り=琵琶という概念が強いですが、こんなに良い音がしてポテンシャルの高い楽器をたっぷりと聴かせないなんて、私にはもったいないと思えて仕方がありません。それに音楽はアンサンブルにこそ、その楽しみがあります。これはロックでもクラシックでも、他の邦楽や各国の民族音楽でもどのジャンルでも同じだと思います。人間は基本的に人が集まって一緒に何かをやって生きているので、その営みと直結して成立している音楽も一人だけでは成り立ちません。独奏であっても楽器や絃と心を合わせない限りどんな高級な楽器でも答えてくれませんし、独りよがりのメンタルでは自己顕示欲や承認欲求を満足させているだけで、ろくな音楽は創れません。楽器もメンバーもリスナーも会場もスタッフも皆がつながってこそ音楽は生まれるのです。己一人では音楽は生まれようがありません。琵琶人も自由にアンサンブルをやる人がこれから出て来ると良いですね。

安田登(語り・仕舞) カニササレアヤコ(笙)さんと 四谷区民ホールにて

琵琶はその特性上、正確なチューニングをキープするのが難しく、リズムなどもサワリの音が唸るので、なかなかぴたりとは合わせられません。かなりの慣れと修練が必要です。しかしそれはどんな楽器でも必須のスキルであり、そういう教育を一切しない今の流派のお稽古は、もう変わって行って良いように思います。近世の浄瑠璃のように声と楽器を分け、専業にする事で技術は向上するだろうし、音楽の幅も広がるように私は常々考えているのですが、皆さん弾き語りに固執しますね。このままだと楽器の演奏でも、歌でも、アンサンブルへの道は遠いように感じるのは私だけでしょうか。幸い私が教えている生徒達にはアンサンブル力に長けている人が何人もいるので、これからが楽しみです。

尺八:藤田晄聖 筝:藤田祥子

2月14日 第192回琵琶樂人倶楽部「現代の琵琶樂Ⅰ」

場所:名曲喫茶ビオロン

時間:19時00分開演

料金:1000円(コーヒー付)

出演:塩高和之(琵琶・琵琶唄)ゲスト 藤田晄聖(尺八)藤田祥子(筝・歌)

演目:春の宴~源氏物語撚り筝・尺八・歌のための

花の行方~筝と尺八の為の

まろばし~尺八と琵琶の為の

西風~尺八と琵琶の為の 他

是非お越しください。

今年は年明け早々に与那国島に行ったせいか、どうものんびり癖が抜けません。あの与那国のさわやかな風と青い海、広い空、満点の星空を体感してしまうと、せかせかと動く気分にはなれませんな。ブログも滞り気味になってます。すいません。

と言いながら2月の頭には、Msの保多由子先生、Vnの田澤明子先生との演奏会も入っていますし、3月頭には花柳面先生の舞台で鼓の福原百之助さんとも久しぶりに共演します。という訳でそろそろ動き出す時期に入ったという訳です。

頭の中では常に次のアルバムの事が巡っているのですが、なかなか新作は具体化して来ません。ただ日々これまでの作品や、今回収録予定の作品の譜面の見直しを繰り返していると、曲の様々な面が見えてくるようで、これはこれでなかなか面白いのです。まあブラッシュアップというやつですね。そして感じるのは、やはり究極は音色という事。すべてはここに極まって行くという想いは年々強くなっています。言い換えると音色には演者のその時の状態がすべて出てしまって隠すことは出来ないという事です。言葉は言い繕うことが出来ても音色はそれが出来ません。音色にはその人が何を考え、どこに向かっているか見えてしまう。私が弾き語りをやらないのは、声を出していると、声に囚われて楽器のタッチがいい加減になって、生きた音色を出せないからです。

阿佐ヶ谷ジャズストリート2023 ASax SOON・KIM Fl 吉田一夫 B うのしょうじ

阿佐ヶ谷ジャズストリート2023 ASax SOON・KIM Fl 吉田一夫 B うのしょうじ

結局何を感じ、何を思い、どうしたいのか、何故それをやりたいのか、そこが自分の中で明確になっていないと、お上手の域を超えられないし、総てが音色となって出て来てしまう。そんな気がします。音楽のフォーマットは既存の形を借りれば体裁が付きます。各種技術も、それなりに出来るようになると流暢に演奏出来るし、やっていれば知識も深まるでしょう。そういう鍛錬も必要です。しかしいくら弾けても、音色だけは隠しようがない。技術があるだけに目立ってしまう。また良い音色にしようなんて小賢しい想いを持っている、そんな心も顕わになってしまうものです。格好良い流行の楽曲を演奏しようと、綺麗な衣装を着て折り目正しく姿を整えようとしても、上手くなればなる程に、その人が何を考え、どこを向いているかが問われますし、それは皆音色から聴こえてしまうものです。

間やリズムも音色の内ですし、同じ事が言えますね。技術としては色々と勉強することが出来ますが、その技術を超えた所に音楽はあるので、技術が頭にあるようではなかなか音楽は深まりません。技術が見えなくなる位でやっと音楽に成ると私は思っています。

私がまだ20代の頃、フラメンコギターを習っていたことがあるんですが、結局表面をなぞる事しか出来ませんでした。これはジャズにも言える事で、いくら好きでやっていても、一向に音楽に成らず、一人もがいていたのです。結局頭で理解しても、多少形を整える事が出来る程度で、やらされている以上にならないのです。音楽が成立するには歴史も生活も風土も関係しているので、どんなものも上っ面を少しやった位で出来るものではないですが、フラメンコに関しては近づく事すらできませんでした。つまり私が演奏するものではないという事が良く解ったのです。

20代の頃は、こうして色んなものに手を出していたのですが、作曲の石井紘美先生が私を軌道修正して導いてくれたおかげで何とか今琵琶奏者としてやっていけているという訳です。

パコ・デ・ルシア

リズムは少し判りやすく言うと点ではなく、一拍が円のようなもので、その円の中心を取るか、前の方を取るか、後ろを取るかで乗りが大きく変わります。フラメンコなどは円の中の位置を前に取って、つんのめるように弾く位でちょうど良いし、ブルース系はレイドバックという位なので、全体的に後ろに取りますね。ジャズをやっている時には、ドミナントの所などは意識的にぐっと後ろで取る感じで弾いて、トニックですっと戻して、なんてリズムの位置をコントロールするように弾いていましたが、こういう事も技でやっている内は表現に至りません。アドリブしているんですから無意識で喋るように音を出す事が出来て、初めて表現になって行くのです。

日本の音楽も、音がそのままその人の体から出ているなと思える人はほんの一握りですね。薩摩琵琶では水藤錦穰、鶴田錦史位のものでしょうか。タイムマシンがあったら平経正や藤原師長の演奏など聞いてみたいですね。名人と言われる人は、皆リズムの位置など全く考えてもいないでしょうし、そんなことを気にするまでもなく、自分が思うように自分の音色で琵琶を弾いているだけなんだと思います。私もいつかそんな風になりたいものですが、まだまだ修行が必要なようですな。

鶴田錦史

楽器は流暢に弾くと凄いと思われがちですが、音楽家は技の先にある世界を表現してナンボ。技が聴こえるうちはただの技芸であり、音楽家としてはまだまだという事です。音楽家に求められているのは、どんな世界を出現させてくれるのかという所。上手さではありません。お稽古事の感覚が抜けない人は、目の前を上手にやろうとして、逆にそこがウィークポイントになってしまうのです。

私が追いかけて来た音楽家は皆、その人だけの音色を持っています。その音色はその人の世界観そのものであり、私はその音楽家の描き出す世界にあこがれて音楽家になったのです。だから私も、憧れて聴いて来た音楽家のように、自分の音色で演奏したいのです。何の虚飾も無い、今の自分そのままの姿で、今私が思い描いている音楽を表現したい。そんな想いが年々強くなりますね。

さて今週からリハーサル、レコーディング等々、動き出してきました。音楽家として創造の現場に立たせてもらって、日々音楽を創り出して行けることは本当に嬉しい事です。こうして生きているのも運命なのでしょう。しかしこの与えられた運命も、志があってはじめて導かれると思っています。志が無ければ、運命はその人を引きずって行ってしまう。私は自分の求めるものをこれからも淡々とやって行きたいです。今年は特に10枚目となるアルバムのリリースに向けてがんばりたいですね。

先週は東芝国際交流財団の教育プログラムで与那国島の学校公演をやって来ました。

昨年は同財団の仕事で那覇のインターナショナルスクールでやって来たのですが、今年は与那国島の公立の小学校で演奏してきました。与那国島は勿論初めてだったのですが、初日を除きずっと快晴で、島中にさわやかな風が吹き渡り、素晴らしい景色と島の風情を体験してきました。

まず驚いたのは人が居ない事。自衛隊関係者を除くと1500人にも満たない人口という事もあり、とにかく島の中は人の気配が無いのです。島内には3つの集落があり、それぞれ巡りましたが、それでもあまり人に逢う事はなく車もほとんど走っていませんでした。はじめはびっくりというか不思議な感じがしたのですが、集落にポツンとある食堂に入って八重山蕎麦を食べて、おばちゃんと話をしたり、教育委員会に挨拶に行ったりしながら島の人と少しづつ話をするようになり、だんだんと島の雰囲気を掴みました。車で走っていると人に遇うより猫や馬、やぎに遭遇することが多い位ですが、その静けさは山の中の暗い静けさとは違い、寂しい感じが全くしませんでした。そして海は驚く程に青く透き通っているのです。こんなに青い海は静岡生まれの私でも初めて見ました。

まず驚いたのは人が居ない事。自衛隊関係者を除くと1500人にも満たない人口という事もあり、とにかく島の中は人の気配が無いのです。島内には3つの集落があり、それぞれ巡りましたが、それでもあまり人に逢う事はなく車もほとんど走っていませんでした。はじめはびっくりというか不思議な感じがしたのですが、集落にポツンとある食堂に入って八重山蕎麦を食べて、おばちゃんと話をしたり、教育委員会に挨拶に行ったりしながら島の人と少しづつ話をするようになり、だんだんと島の雰囲気を掴みました。車で走っていると人に遇うより猫や馬、やぎに遭遇することが多い位ですが、その静けさは山の中の暗い静けさとは違い、寂しい感じが全くしませんでした。そして海は驚く程に青く透き通っているのです。こんなに青い海は静岡生まれの私でも初めて見ました。

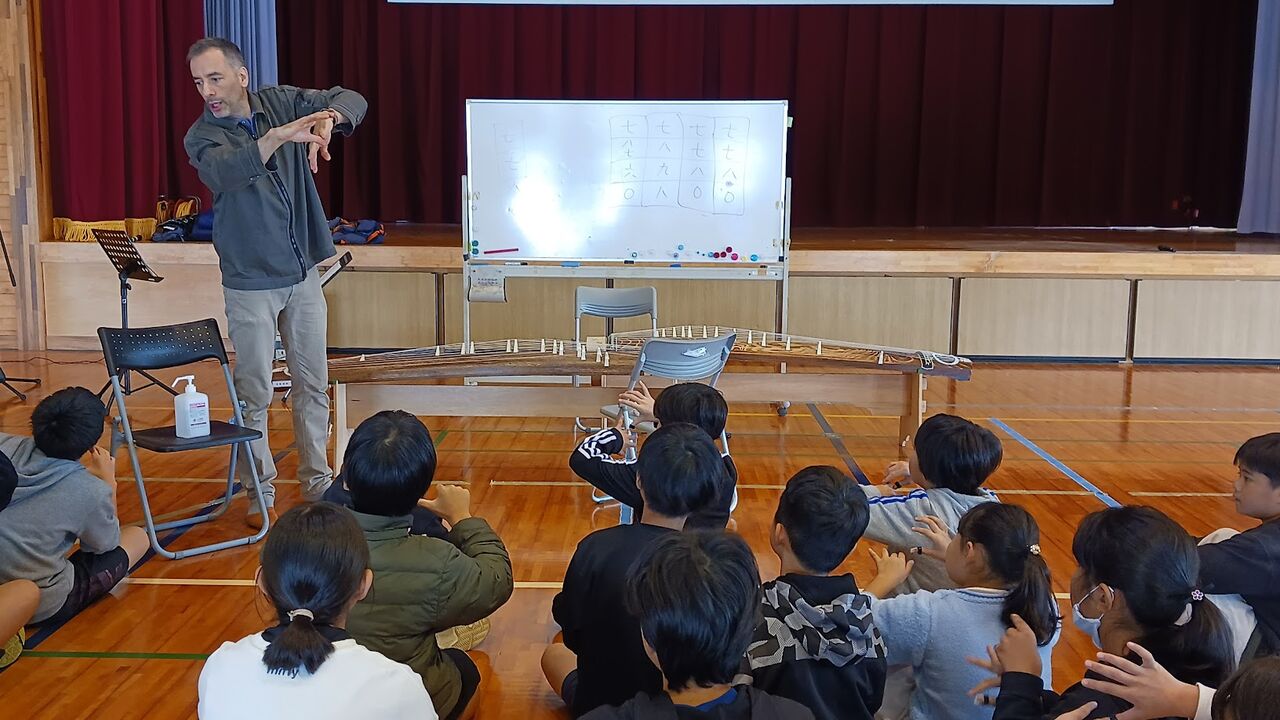

今回は久部良小学校にて、午前中が子供達への演奏と楽器体験。午後は島の方々にも来てもらって演奏を聴いてもらいました。4日間いたのですが、島の人達は都会人と全く雰囲気が違い、影のようなものを感じなかったですね。皆さん良い顔してました。ストレスの中で生きている都会人と基本的に生き方が違うんだなと感じました。

私は音楽をやるのが人生であり、音楽家として生きている今が幸せだと感じています。しかし別の角度から言うと、何かを成し遂げようと日々もがき、音楽をするという事が生きる目的となっているとも言えます。そしてその何かを成し遂げるという事は言い換えると何かと戦うという事にもなりかねません。充実した人生と思っていたものは、実は闘いの連続であり、その中である程度の成果を上げていたからそう思うのです。島を巡って島の風に当たって、島の人と話をしていると、自分が生きていると感じていたことは、本来人間が生きるという事とは違うんじゃないか。何かを成し遂げる事よりも、もっと日々の日常を淡々と自然と共に過ごす事なのではないか。そんな風に思えて来ました。

与那国島と言えばお約束のDr.コト―診療所

与那国島では伝統文化を子供たちに教える事を積極的にやっています。三線を弾きだす子もいましたね。島には高校が無いので、子供たちは大きくなると石垣や那覇へ行ってしまい、なかなか戻って来てくれないそうですが、中には島に戻って伝統文化を積極的に継承しようとしている若者もいました。以前奄美の唄者 前山慎吾君と中央アジアをコンサートツアーした時に、彼が「奄美の唄者は奄美の生活者であるという事。だから僕は奄美で働き奄美で生きる」と言っていましたが、その土地の唄はその土地に生きてこその唄であり、生活そのものであるという事なのでしょうね。私の創ろうとしている音楽は、もう少し範囲が大きいので、特定の地元というものが日本全体やアジアという事になるのですが、いずれにしろ、この時代の日本に生きるという事が前提であり、そこから沸き上がってくる音楽という点では、奄美の唄と変わりません。大地があってこその音楽ですね。

アマトさんの筝レクチャー

昨年はアメリカンスクールばかりでしたので、あまり自由に話も出来ませんでしたが、今回は地元の子供達とも交流出来ましたし、島の方々とも色々話が出来ました。島の伝統文化を紹介しているという図書館の方の話も興味深かったですし、サツマイモを作っている農家のおばあちゃんの話も面白かったです。生き物が好きで20年前に島に移り住んだという方や、北海道の出身ながら島の人と結婚して島に移住したという方、島の伝統を受け継ごうと頑張っている20代の若者もいました。もっと時間があればゆっくり話をしてみたかったですね。

昨年はアメリカンスクールばかりでしたので、あまり自由に話も出来ませんでしたが、今回は地元の子供達とも交流出来ましたし、島の方々とも色々話が出来ました。島の伝統文化を紹介しているという図書館の方の話も興味深かったですし、サツマイモを作っている農家のおばあちゃんの話も面白かったです。生き物が好きで20年前に島に移り住んだという方や、北海道の出身ながら島の人と結婚して島に移住したという方、島の伝統を受け継ごうと頑張っている20代の若者もいました。もっと時間があればゆっくり話をしてみたかったですね。

都会人は皆、日々晒されるストレスに対し常に自分を守るという事を課され、会社でも身の回りでも常に人との競争させられ、その枠中に放り込まれて生きている。邦楽みたいな小さな枠でも、肩書や受賞歴の看板をいつも掲げて自己アピールしていないといられない人が多いですが、日々多大なストレスがかかって大変な事でしょうね。だから都会人は周りのストレスによる圧迫で、自分でも判らない内に呼吸が浅くなっている気がします。

与那国の風を感じながら島の色んな場所を巡っていると、気分もゆったりとして自分が普段感じていないけれど確実に身にまとわりついているであろうストレスというものから、何だかふんわりと解放されて身軽になったようゆったりと深いのでしょうね。

俗欲にまみれた我身も少しばかり浄化したかな。今東京に戻ってみて思い出すと色々感じますね。

今迄も国内外色々と行かせてもらいましたが、まさか与那国島に導かれるとは思いもしませんでした。良い体験をさせていただきました。今年も豊かな一年でありたいものです。

私は気に入った偉人の言葉を自分で書き留めて、名言集のようにコレクションしているんですが、そんな言葉を眺めていると、自分の目が開き、自分の心が動き出して、次の段階へと進むことが出来ます。先日も書きましたが、どうも私は自分の生き方としては老荘思想が一番しっくりくるようです。こういう言葉に触れる事がリセットなのかもしれません。そうするとその言葉が生き生きとして輝いて私に向かってくるのを感じられます。自分が本来の自分の姿に戻った時に、改めて偉人たちの言葉に共感し、導かれて行くという感じですね。と同時に定められた「時」が自分の中に認識される。そんな風にも思います。

私は気に入った偉人の言葉を自分で書き留めて、名言集のようにコレクションしているんですが、そんな言葉を眺めていると、自分の目が開き、自分の心が動き出して、次の段階へと進むことが出来ます。先日も書きましたが、どうも私は自分の生き方としては老荘思想が一番しっくりくるようです。こういう言葉に触れる事がリセットなのかもしれません。そうするとその言葉が生き生きとして輝いて私に向かってくるのを感じられます。自分が本来の自分の姿に戻った時に、改めて偉人たちの言葉に共感し、導かれて行くという感じですね。と同時に定められた「時」が自分の中に認識される。そんな風にも思います。