毎度のことですが、今年もこのお知らせが出来ることがとても嬉しいです。

今年は地震・台風と日本列島を天災が襲い、その傷跡は未だ癒えていない状態。その様な中、演奏活動が出来ることに、感謝以外の言葉が出てきません。

まずは今週の土曜日、10月1日には、北鎌倉の古民家ミュージアムで、CD発売記念コンサートが開かれます。CDに収録した曲を中心に演奏します。これからは楽琵琶の演奏会も増えて行くと思いますが、これを一つの転機にしたい、とも思っています。18時開演です。

まずは今週の土曜日、10月1日には、北鎌倉の古民家ミュージアムで、CD発売記念コンサートが開かれます。CDに収録した曲を中心に演奏します。これからは楽琵琶の演奏会も増えて行くと思いますが、これを一つの転機にしたい、とも思っています。18時開演です。

10月6日には川越の三番町ギャラリーで漆作家の方の個展の記念演奏をしてきます。このギャラリーはもうずいぶん前にやはり記念演奏をやったのですが、ずっと覚えてくれていて。またお声がかかりました。以前にも弾いた「壇ノ浦」を演奏します。

10月8日は藤沢にある朝日カルチャーセンター湘南にて、

琵琶レクチャー&コンサート。

春に続いて2回目です。お近くの方ぜひどうぞ。

お問い合わせは0466-24-2255です。

12日は定例の琵琶樂人倶楽部。今回は薩摩の四弦と五弦で「敦盛」の聞き比べをします。

15日は神楽坂のアートサロン「香音里」にて、私のソロコンサートをします。ソプラノ歌手 郡愛子さんのご自宅を改装してサロンとした素敵な場所です。

薩摩琵琶と楽琵琶による演奏で、久しぶりに「平経正」を演奏します。一曲助演で、尺八の田中黎山君に「まろばし」を吹いてもらいます 。

こちらのご予約は

おんがくの共同作業場042-522-3943 または

香音里 03-6280-8044迄お願いします。

そして11月は関西へ一週間ほどツアーに出ます。大阪のコモンカフェ(久しぶりです)奈良の東大寺門前 夢風ひろば、本薬師寺前のLE PARLOIR、 橿原今井の称念寺などなど・・・。関西方面の方ぜひお越し下さい。

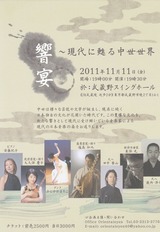

11年11月11日ぞろ目は武蔵野スイングホールにて「饗宴~現代に蘇る中世世界」という企画演奏会をやります。中世野歴史や文学を元にした新作曲を集めるという企画です。

出演は私の他、ピアノの安藤紀子、ダンスのかじかわまりこ、筑前琵琶の大久保旭夏、尺八は田中黎山、藪内洋介、そして招待作曲家として、東保光さんを迎えて、新作の会をやります。

出演は私の他、ピアノの安藤紀子、ダンスのかじかわまりこ、筑前琵琶の大久保旭夏、尺八は田中黎山、藪内洋介、そして招待作曲家として、東保光さんを迎えて、新作の会をやります。

お問い合わせは

オフィス オリエンタルアイズ

orientaleyes40@yahoo.co.jpまでお願いします。

11月の23日には福島県立美術館の招きで「鎮魂~平家物語弾き語り」をやってきます。私の演奏で、どれほどの鎮魂になるか判りませんが、」精一杯やってきます。

12月の頭には恒例の「創心会」をオペラシティー内の近江楽堂でやってきます。

他にも色々とあるのですが、まずはざっとご紹介。本当にこれだけの演奏会に恵まれて嬉しいです。

私が良く書く「生かされている」という言葉は、どこか優等生的なものも感じるかも知れせんが、年を重ねるほどに実感できるのです。権威にも組織にも属さない私は、自分の力で何でもやっているつもりでも、結局もっともっと大きなはからいに生かされている、ということが、やればやるほどに感じられるのです。何というのか導かれているように思えて仕方が無いのです。

ぜひ今後もご贔屓に。

6枚目となるCD「風の軌跡」が完成しました。これから事務的な処理をして、25日にはご予約の方にちゃんと発送も出来ると思います。

ぜひぜひ聞いてみて下さい。

今回は、楽琵琶と横笛によるデュオで、薩摩琵琶のような弾き語りではありません。全体に雅楽~シルクロードの雰囲気で、邦楽の喜怒哀楽の世界より、もう少し天上界に近いような、さらりとした浮遊感があります。歌は今回入ってません。

コンビを組んでいる大浦さんとは、もう10年以上も前からライブ活動をしていまして、色々な音楽をやってきました。特に私が楽琵琶を弾くようになってから、REFLECTIONSとして活動をしていて、前作「流砂の琵琶」が出てからもう5年経ちます。

私は薩摩琵琶の世界も大好きなんですが、それだけでは何とも表現しきれないものを感じていました。またよくこのブログでも書いているように、従来の「語り」や「うた」にも満足しきれないものを抱えていました。そんな時、大浦さんが楽琵琶を勧めてくれたのです。

最初に、中村かほるさんというプロの雅楽師の方の楽器を触らしてもらったのですが、その時は「とてもじゃないけど私には使えないな」と感じたのを今でも覚えています。その後、当時薩摩琵琶を習っていた師匠から楽琵琶をしばらく借りていたのですが、雅楽の勉強にはなったものの、これで作曲作品を作って弾く、という発想が全然出てきませんでした。

そうやってもやもやしていた頃、大浦さんから「オリジナルな曲をつくってやろうよ」という声がかかり、再びチャレンジしてみる気になって今に至るのですが、彼女は各地の民俗芸能や、各国の民族音楽に大変造詣が深く、一緒に話をしているだけでも色々なアイデアが出てきました。そして、それなら琵琶のルーツ、シルクロードを一つの指針にしたらどうかという事で、作曲を始めて、ついにはシルクロードにコンサートツアーに行くまでになってしまったという訳です。

更に私の琵琶を作ってくれている、石田克佳さんが塩高モデル楽琵琶を作ってくれたおかげで、その世界はどんどん飛翔していきました。

これがその塩高モデル楽琵琶です。ちょっと大ぶりで、ものすごく重いのですが、材料の比重が大きいのか、大変豊かな音が出るんです。

これがその塩高モデル楽琵琶です。ちょっと大ぶりで、ものすごく重いのですが、材料の比重が大きいのか、大変豊かな音が出るんです。

柱は通常の倍、八柱に増やしてもらい、後に更に足して九柱となっています。

琵琶奏者として、これまで活動してきて、作品も色々と発表してきましたが、やっとこのところ、自分のスタイルが明確に形になってきたように思います。

楽琵琶と薩摩琵琶、私にはこの二つの、全く違う世界がどうしても必要なのです。そしてそれが私という人間なのです。

ぜひぜひREFLECTIONS そして「風の軌跡」をご贔屓に!!

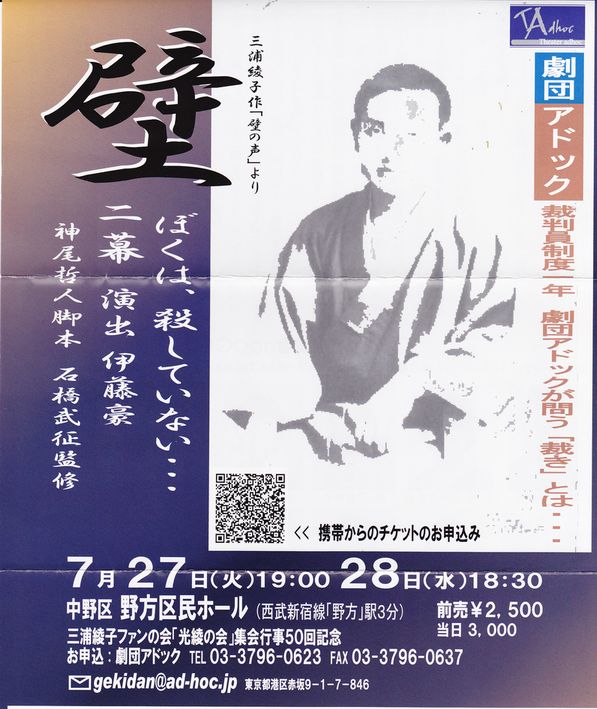

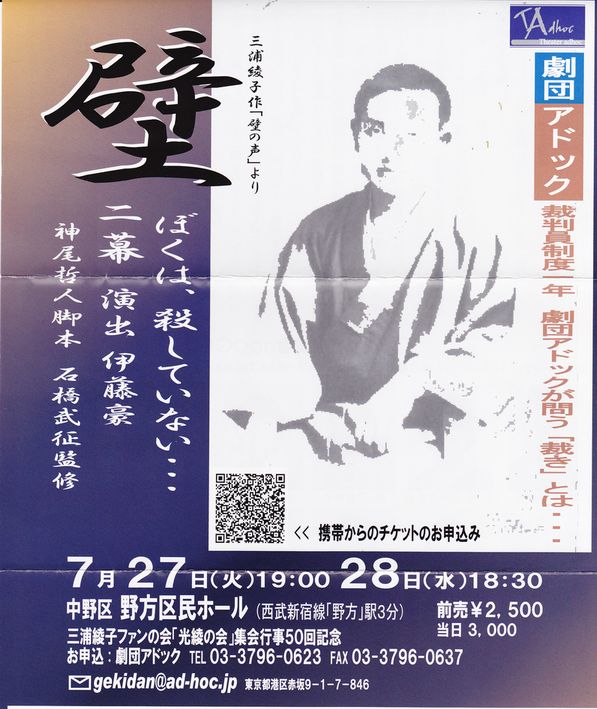

先日、劇団アドックの「母」の公演に行ってきました。

三浦綾子原作の「母」は小林多喜二の母、セキのことを書いたもので、アドックが劇団創立の頃から何度となく取り上げている作品です。アドックは文芸作品、それも社会派の作品に取り組んでいて、決してエンタテイメントの舞台ではありません。派手な演出があるわけでもなく、古いと言えば確かに古いやり方なのでしょうが、いつもしっかりと内容が伝わってきます。また派手な演出などが無いので、役者ひとりひとりの魅力と実力が重要な要素になっています。

和楽器 ブログランキングへ

先日、ティアラこうとうでのダンス公演「実る季」は無事終わりました。

かじかわまりこ&花柳面萌(リハ時)

踊りと一緒にやるというのは本当に大変で、演奏だけでなく、舞台に合わせて作曲・編曲したり指導したり、色々とやることが多いのです。しかしながら一番の課題は、どこまで踊りと対等にぶつかって行けるか、というところではないでしょうか。主従の関係では良い舞台は出来ません。私は何故か踊りと一緒にやる舞台がとても多いのですが、本当の意味で満足行く舞台はそう多くはないですね。それだけに毎回毎回気合を入れてやっています。今回も面白い舞台となりました。ストラビンスキーとディアギレフのように、とことんがっぷり四つに組める機会がいつか欲しいもんです。

舞台の写真がないのですが、楽屋写真をちょっとご紹介。

しかし人間は難しい。個人の「価値観」がアイデンティティーになり、イデオロギーになり、結局その違いから罵声飛び交う状況となってしまうこともしばしば。人間は一度「これはこういうもんだ」と思い込むとなかなかその感覚を変えることが出来ない。

しかし人間は難しい。個人の「価値観」がアイデンティティーになり、イデオロギーになり、結局その違いから罵声飛び交う状況となってしまうこともしばしば。人間は一度「これはこういうもんだ」と思い込むとなかなかその感覚を変えることが出来ない。

薩摩琵琶は、その誕生の時が軍国の時代であったし、今でもそういうイメージしか見ずに「忠義の心」みたいなことを大声で歌って自己満足している例も結構あります。それは価値観というより、酔っているとしか見えないし、吐き出しているに過ぎないと私は感じます。音楽とは思えませんね。

同じ吐き出すにしても、パンクロックのように、70年代に生きるイギリスの若者の心の叫びとして、世界中で共感を得て、既成概念を壊し、新たなものへと向かうエネルギーとして音楽を越えて、美術、ファッション、哲学とあらゆる分野にわたって支持されていったのなら、それはそれで時代が求めたという事なのでしょうが今この時代の日本で「忠義の心」を歌っても誰が共感してくれるのでしょう。次代を生きる若者に共感を得られるとは私には思えない。

音楽や演劇はいつも時代や政治に利用され、様々な「色」が付いて行くものですが、そこに乗らずに、本質を突いて、音楽本来の魅力を発信してゆくのが芸術家音楽家ではないでしょうか。

これは、このブログでお馴染みの京都の森修さんが送ってくれた、先日9月1日の悟りの窓の写真です。皆さんには、これがいつも載せているものと同じに見えるでしょうか。違って見えるでしょうか。

人は、物事の一面を見るのがせいぜいで、全てを見ることは出来ない。自分の抱いている我見と価値観を取り違えていたら、自分で自分の想念に振り回されているだけで終わってしまう。

聞いてくれる人の心が豊かに広がるような、静かで大きな音楽を届けたい。そんな音楽家でありたいものです。

少し涼しくなっては来たものの、台風では気が休まりません。穏やかな秋の空が待ち遠しいですね。

明日は舞踊作家協会の公演で演奏してきます。

舞踊作家協会の公演には、もうずいぶんと参加していまして、そのたびに色々と曲を作って、その曲が色々な形に変化していったりしてます。来月出るCDにも、そんな曲が入ってます。

舞踊作家協会の公演には、もうずいぶんと参加していまして、そのたびに色々と曲を作って、その曲が色々な形に変化していったりしてます。来月出るCDにも、そんな曲が入ってます。

もう何年も前に、舞踊作家協会の公演をアートスフィア(現 銀河劇場)でやったのですが、800人近いお客様の前で、私が壇ノ浦を弾き語り、モダンダンスの藤里照子さんが踊りました。AKGのマイクから劇場いっぱいに広がる音に、藤里さんの鬼気迫るダンスが乗り、素晴らしい舞台になったのを忘れられないですね。さて、明日はどうなるか???

前回のブログでは「普通 常識」ということをだらだらと書きましたが、芸術系の人は基本的に皆さん個性的な方が多いです。つまり普通が通じないという方がいっぱい。

人間は社会の中で生きて行くので「普通」や「常識」という暗黙のルールというものが必要なわけですが、対個人となると「価値観が違う」などと言って自分を主張します。そうした両方がバランスが取れていないと、社会生活が難しいのでしょうが、最近の世の中を見ていると、どうもバランスが崩れてきている感じがしますね。

悟りの窓四態

これらを見ているといつも多くの事を考えさせられます。それぞれに風情があるけれど、どれにも優劣が無い。あるがままの姿をしているので、我を主張している風も無い、それぞれの価値観などというものが無い。季節の中で、季節に任せて淡々と存在している。

人間は「価値観」という言葉で、己の感じ方、イデオロギーなど、個としての主張を繰り返します。特に芸術家はそれが激しいですね。

昨今は「価値観の相違」の一言で別れてしまうことが多いのですが、その自分のしっかりと持っていると思い込んでいる「価値観」はどこから来るのだろう。実は小さな偏見や訳も無いこだわりだったり、間違った情報に踊らされているだけかも知れません。

昨今は「価値観の相違」の一言で別れてしまうことが多いのですが、その自分のしっかりと持っていると思い込んでいる「価値観」はどこから来るのだろう。実は小さな偏見や訳も無いこだわりだったり、間違った情報に踊らされているだけかも知れません。

人間はそうした外からの刺激に常に振り回されて生きて、それを「価値観」という言葉で都合良く形にしているようにも思えます。

そんな人間達を、この蓮の花はどんな風に見つめているんだろう。

私の音楽はどんな風に聞こえているんだろう。

まずは今週の土曜日、10月1日には、北鎌倉の古民家ミュージアムで、CD発売記念コンサートが開かれます。CDに収録した曲を中心に演奏します。これからは楽琵琶の演奏会も増えて行くと思いますが、これを一つの転機にしたい、とも思っています。18時開演です。

まずは今週の土曜日、10月1日には、北鎌倉の古民家ミュージアムで、CD発売記念コンサートが開かれます。CDに収録した曲を中心に演奏します。これからは楽琵琶の演奏会も増えて行くと思いますが、これを一つの転機にしたい、とも思っています。18時開演です。

出演は私の他、ピアノの安藤紀子、ダンスのかじかわまりこ、筑前琵琶の大久保旭夏、尺八は田中黎山、藪内洋介、そして招待作曲家として、東保光さんを迎えて、新作の会をやります。

出演は私の他、ピアノの安藤紀子、ダンスのかじかわまりこ、筑前琵琶の大久保旭夏、尺八は田中黎山、藪内洋介、そして招待作曲家として、東保光さんを迎えて、新作の会をやります。

これがその塩高モデル楽琵琶です。ちょっと大ぶりで、ものすごく重いのですが、材料の比重が大きいのか、大変豊かな音が出るんです。

これがその塩高モデル楽琵琶です。ちょっと大ぶりで、ものすごく重いのですが、材料の比重が大きいのか、大変豊かな音が出るんです。

しかし人間は難しい。個人の「価値観」がアイデンティティーになり、イデオロギーになり、結局その違いから罵声飛び交う状況となってしまうこともしばしば。人間は一度「これはこういうもんだ」と思い込むとなかなかその感覚を変えることが出来ない。

しかし人間は難しい。個人の「価値観」がアイデンティティーになり、イデオロギーになり、結局その違いから罵声飛び交う状況となってしまうこともしばしば。人間は一度「これはこういうもんだ」と思い込むとなかなかその感覚を変えることが出来ない。

舞踊作家協会の公演には、もうずいぶんと参加していまして、そのたびに色々と曲を作って、その曲が色々な形に変化していったりしてます。来月出るCDにも、そんな曲が入ってます。

舞踊作家協会の公演には、もうずいぶんと参加していまして、そのたびに色々と曲を作って、その曲が色々な形に変化していったりしてます。来月出るCDにも、そんな曲が入ってます。

昨今は「価値観の相違」の一言で別れてしまうことが多いのですが、その自分のしっかりと持っていると思い込んでいる「価値観」はどこから来るのだろう。実は小さな偏見や訳も無いこだわりだったり、間違った情報に踊らされているだけかも知れません。

昨今は「価値観の相違」の一言で別れてしまうことが多いのですが、その自分のしっかりと持っていると思い込んでいる「価値観」はどこから来るのだろう。実は小さな偏見や訳も無いこだわりだったり、間違った情報に踊らされているだけかも知れません。