今年は驚くべき速さで時間が進んでいるような気がしています。かつてない天災を体験し、ニューアルバムの発表し、様々な事が自分の中にわき起こって来ているからでしょう。そのおかげで、これから自分のやるべき音楽がより明確になって行く感じがしていて、何となくわくわくしてます。日の出を見つめている時のような感じ!!

私はいくら安泰だからといって、既成の固定された価値観でしかものを見ない、小さな世界に留まっている事はおよそ出来ない。新たな価値観を作り、示して行くのが私という人間に与えられた個性なのです。

おかげさまで、今回の「風の軌跡」はとても好評を頂いています。自分でも自信作と言えるものが出来上がったので、これからは、この音楽を今までやってきたものと合わせ、どう展開して行くか、これが私の今後の活動となると思います。

おかげさまで、今回の「風の軌跡」はとても好評を頂いています。自分でも自信作と言えるものが出来上がったので、これからは、この音楽を今までやってきたものと合わせ、どう展開して行くか、これが私の今後の活動となると思います。

古典とは過去の焼き直しではないのです。志村ふくみさんが言うように常に「前衛」なのです。常に時代の新鮮な感性によってその新たな魅力が見いだされて、時代の最先端として見つめられ続け、魅力を放っているものなのです。汲めども尽きない魅力が溢れているものだけが「古典」となるのです。一生を芸術に携わる決意があるのなら、常に最前線で居なければならないのだと私は確信しています。

だから古曲でも新曲でも、常に生き生きした、魅力ある曲として聴衆に聞こえていかなければならない。やっている人が自分の内で感じていても意味は無い。聴衆が感じなければ、消えて行くだけなのです。

だから古曲でも新曲でも、常に生き生きした、魅力ある曲として聴衆に聞こえていかなければならない。やっている人が自分の内で感じていても意味は無い。聴衆が感じなければ、消えて行くだけなのです。

世阿弥は常に古典を生あるものとして再生させた。「古典を典拠にせよ」とは、古典の持っている力強い生命力を、新たな時代に、新たな魅力として蘇らせ、示す事、と私は解釈しているのです。

今年は高野山公演が無いのですが、来月は奈良を中心としたツアーがあり、ぞろ目の11月11日には仲間達による「響宴~現代に蘇る中世世界」を企画しています。

中世は、様々な日本独自の仏教、哲学、芸能が花開いた正に日本のルネッサンスとも言うべき時。この中世を現代の我々がどう受け継ぎ、新たな命として、魅力あるものとして次世代に示してゆけるか。そんな主旨のコンサートをやります。エンタテイメント音楽ではありませんが、充実した内容を企画しています。ぜひお越し行ください。

柔軟な感性だけが、次の時代を生き抜いて行く。権威や古い価値観、それに乗っかった技術では、聴衆が離れて行くのは当たり前。音楽家も音楽も、時代と共に生きることを忘れてはいけないのです。

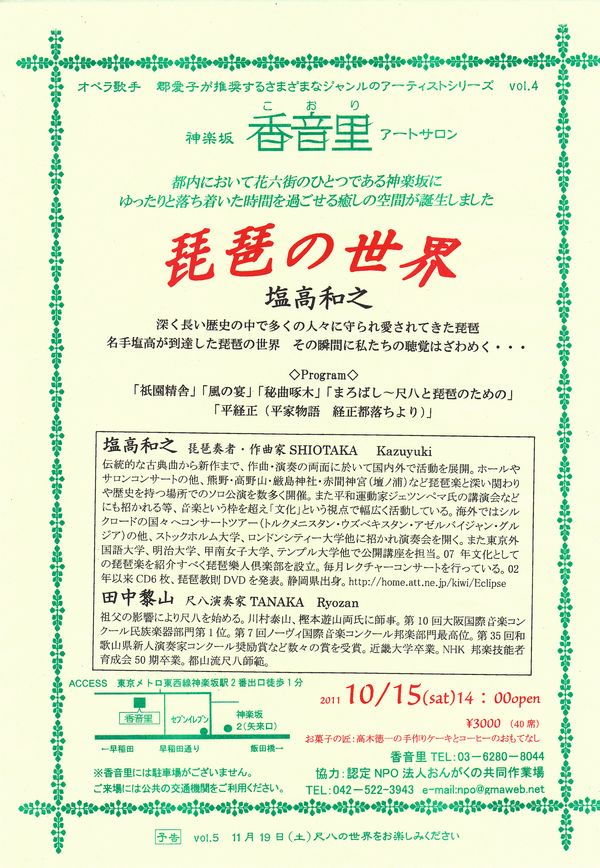

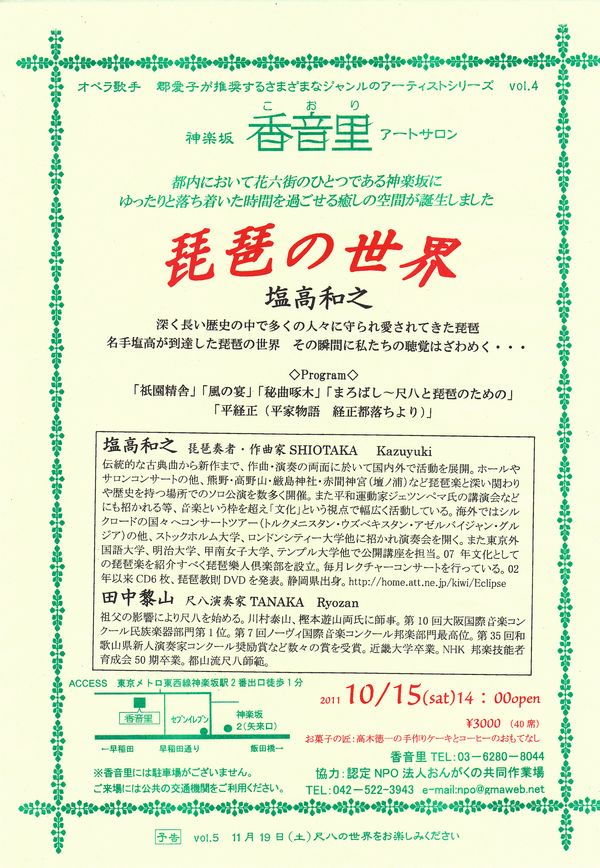

昨日、神楽坂のアートサロン 香里音にて、「琵琶の世界」をやってきました。

彼女は「冬の旅」というシューベルトの名作を今度CDで出すそうです。この曲は男性のレパートリーとして知られているもので、女性でCD化しているのは世界で三人ほどしかいません。それだけに色々な想いを持って挑戦したようです。ちょっとだけデモ版を聞かせて頂きましたが、彼女の柔らかく、慈愛に満ちた心がそのまま歌に、声に現れているようでした。

彼女は「冬の旅」というシューベルトの名作を今度CDで出すそうです。この曲は男性のレパートリーとして知られているもので、女性でCD化しているのは世界で三人ほどしかいません。それだけに色々な想いを持って挑戦したようです。ちょっとだけデモ版を聞かせて頂きましたが、彼女の柔らかく、慈愛に満ちた心がそのまま歌に、声に現れているようでした。

アイリカ・クリシャール http://www.krishar.net/

以下は日本の人達へのメッセージとしてアイリカさんが書いたものです。

あなた(日本の国)のクリスタルのような純粋な光が現れて

私の心を包み込む

天はあなたに絶え間なく微笑み

あなたの美しさがさらに満ち足りるように。。。

夢の中であなたと出会い

実際にあなたを知り

人生の中で目覚める

私はあなたを信頼し、すべてを任せている

私は祈る 胸一杯の期待を抱きながら

あなたの純粋さ

あなたの思いやりが

神の慈悲と導きによって守られていくように。。。

誰でも人は早いか遅いかに関わらずいつか自分の ”人生の冬の旅” を経験すると思います –

そして、その暗い影から自分を光に向かって解放する道を見つけられるのかも知れません。そうなることを祈りたいと思います!

こういう出会いも芸術の場に於ける喜びですね。昨日はこの他、陶芸家の佐藤三津江さんや声楽を勉強している方など、多くの芸術家の方々が来てくれて、色々な話をしてくれました。こういう場に導かれたことに感謝です。

時代も国境も越えて、多くの人と音楽の喜びを分かち合い、芸術について想いを語り、楽しめるという事は本当に素晴らしいことだと思います。

シューベルトの音楽が私達に響き、琵琶の音がヨーロッパの方々に響くなんて素敵じゃないですか。

魅力ある音楽をもっともっとやっていきたいです。

先日、毎月恒例の琵琶樂人倶楽部をやってきました。この琵琶樂人倶楽部も早丸4年。来月から5年目に入ります。毎月毎月、古澤錦城さんと二人で、レクチャーと演奏で淡々とやってきました。

ずっと続く秘訣は、やはり「無理がない」という事です。そして加えるなら、毎月何かしらの勉強や用意をしないといけないことでしょうか。只自分のレパートリーをやるだけでは、すぐにネタも尽きるし、飽きてしまいます。

レジュメを書くにも、よく本を読み勉強しますし、普段やらない曲は練習します。そんなふうにやっていると、自分の中で充実感がしっかりと残るのです。だから続くのでしょうね。

普段の自分の活動では、常に「最先端」「最高クォリティー」を目指し、誰よりも多くの演奏会をこなし、技術的にもトップレベルでいなくてはいけない、等々そんな事が常に頭の片隅にあります。もちろんそうしたことを思わなくなったらプロでは居られませんが、琵琶樂人倶楽部があるおかげで、私個人の活動に適度な緩急が付き、全体が続けていられるように思います。

染織の志村ふくみさんは、「伝統というものは今の時代が加わって変化する 前衛 なのです。常に私達の仕事は前衛。前衛が過去になれば伝統になって行く」と言っていますが、私はこの言葉を、何かにつけて思いながら活動をしています。

自分にしか出来ない仕事を常に追求する、自分でやるべきものを考え、考えうる一番充実した内容の仕事をする。そんな覚悟と、責任と、自信を私に与えてくれます。

しかし全てにフルパワーというだけでは、どこかで破綻してしまいます。努力にも色々な形があるし、活動自体にもヴァリエーションが必要です。私は薩摩琵琶と楽琵琶そして作曲という3つのことをやっていますが、活動も色々な形でやっています。仲間達との自主企画、小さなライブ、独演会、依頼されて弾く仕事、等その形態は様々ですが、そんなヴァリエーションの中の重要な一つが琵琶樂人倶楽部なのです。

このヴァリエーションがあるからこそ志村さんの言う「前衛」という状態で居られる。そして続けられるのです。

これからも自分の中で良いヴァリエーションを持って、時代の前衛であり続けたいと思います。

人の弾いたレールの上は走らない。自分の道を走るのみです。

さて、来月の琵琶樂人倶楽部は、「女流三流派対決」です。11月16日 19時30分開演です。ぜひお越し下さい。

昨日は、川越の三番町ギャラリーにて演奏してきました。オーナーさん以下皆さんが笑顔いっぱいで、とても良い雰囲気で演奏できました。

今回は乾漆の作家 永井里依さんの作品個展で、作品と琵琶との相性もちょうど良く、良い時間を頂きました。

これが永井さんの作品。いわゆる木地に塗る漆ではなく、麻布を型に沿って固めて作るやり方で、古い時代の仏像などと同じ方法ですので、作品の形が大変変化に富んでいて面白い。ちょっと可愛い感じで、センスの良さを感じます。特に写真中央の空豆のような形をした重箱はとても存在感があって、しかも変な主張をしない。これ気にいってしまいました。他にも酒器などとても洒落ていて、高級感もあって、余裕があったら欲しい物がいっぱいでした。

どの作品にも、ちゃんと作家の持っている世界が見えて、よどみのない良い仕事でした。16日までやっているので、ぜひ行ってみてください。

川越東口 三番町ギャラリー 049-226-7735 です。

三番町ギャラリーには10年ぶりに伺いましたが、ギャラリーのオーナーさんも、10年前に会った方も皆さんお変わりなく、笑顔がいっぱいでとても楽しい会でした。やっぱり笑顔にあふれている人の所には、笑顔の人が集まるんですね。そういう人が集まる場は、大変気持ちが良い!私も笑顔でいよう。黙っていると怖そうな顔してますので・・・。

今回の作家さんも謙虚でさわやかな感じの方でした。

音楽をやっていると、自己顕示欲の塊のような人にしょっちゅう出くわします。確かに舞台に立つことは、自己顕示欲がなければ出来ないことですが、どうも周りとバランスが取れず、音楽をやりたいのか、有名になりたいのか判らない感じで、突っ走ってしまう方がこの所目立つように思います。それも年齢は関係ないですね。

何かをする時、その根本に対し余計な欲が付いている人は、どうしても余計なものを巻き込んで、本質が深まらない。いつも有名人の周りでコバンザメの如くうろついている人や、年配の方でも腕はそっちのけで、この道何十年というつまらないプライドで自分を大先生と勘違いしているような人があまりに多い。

時代はどんどん進み、新しい価値観も技術も次々に生まれて行きます。古い価値観で周りや若手を見ようとしたり、古い価値観を若い世代に押しつけ、優等生を周りに侍らせ徒党を組んでいるようでは、器が知れるというもの。キャリアを積めば積むほどに新しい動き、新しい感性に注目して、自分を鍛錬しなければならないのです。

徹底的に自己の中を見つめて行くミクロの部分と、自分と違う感性・世代と広く交わり、柔軟に対応し吸収昇華して行く、マクロの部分。この二つがバランスよく保つことが出来る人間だけが、プロとしてその道で生きてゆけると思うのです。私自身にも自戒を込めて・・。

昨日は、気持ちの良いひとときを頂きました。

北鎌倉古民家ミュージアムでの、CD発売記念演奏会、無事終わりました。

![50669[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2011/10/03f11894-s.jpg)

ライブの時の写真が無いので、レコーディングの時のものを。

今回はCDに収録された曲と、録音されながら、ノイズの関係で収録を見送った曲を演奏しました。演奏会場は、こんな展示ホールをお借りしました。

![50672[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2011/10/ed1f0c21-s.jpg)

ここは古い農家を移築した美術館なので、太い梁や柱がふんだんに使われていて、静かでとても落ち着いた雰囲気なのです。また北鎌倉という土地が更にしっとりとした風情を感じさせてくれます。

![50671[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2011/10/ca8ddaaf-s.jpg)

庭もとても良い感じで、変に手が入っておらず、自然な感じが実に気持ち良いです。

毎年ここで演奏しているのですが、楽の音が響くと、庭から聞こえて来る虫の声や、落ち着いた空間から生み出される何とも言えない空気感が、かえって際立つようで、現世の次元を超えた空間が立ち現れます。

今回はオープニングとエンディングが、CDと同じように私の楽琵琶独奏でしたので、特に一音がゆったりと響き、最後まで精緻な空気感に包まれました。

それは正に夜音(よと)という言葉がよく似合うものでした。きっと平安時代の琵琶弾きは、こんな静かな秋の夜に琵琶を弾き、それを皆が聞いていたのではないでしょうか。

寒くも暑くもない、ちょうど良い今頃の夜は、琵琶の音にぴったりです。自分でもますます楽琵琶の響きが好きになってきました。

良い季節に、素敵な場所で演奏の機会をいただけるというのは、幸せですね。

この場所と北鎌倉という緑豊かな静かな街、そして足を運んでくれた皆様の多くの縁に包まれて響き渡る楽琵琶の音には、小さな「我」や「欲」等微塵も感じませんでした。

自分の想いや感覚を表現しようとする音楽も良いですが、もっと大きな世界に身をゆだねられるような音楽も良いものです。

現代では人間が何でも出来ると思い込んで、強い意志と行動力で願望を実現する事が美徳とされますが、それがどうも奢りのようになって、バランスを崩しているように思えてなりません。

私達は、多くの縁、この大地、地球に生かされてこそ存在している。我々を存在たらしめるものを「はからい」と言う人、「神」と言う人、色々な言い方はあるかと思いますが、目の前の喜怒哀楽を超えて、もっと「大きな世界に包まれ、身をゆだねている」と、ふと思わせる夜音が、心地良い演奏会でした。

おかげさまで、今回の「風の軌跡」はとても好評を頂いています。自分でも自信作と言えるものが出来上がったので、これからは、この音楽を今までやってきたものと合わせ、どう展開して行くか、これが私の今後の活動となると思います。

おかげさまで、今回の「風の軌跡」はとても好評を頂いています。自分でも自信作と言えるものが出来上がったので、これからは、この音楽を今までやってきたものと合わせ、どう展開して行くか、これが私の今後の活動となると思います。 だから古曲でも新曲でも、常に生き生きした、魅力ある曲として聴衆に聞こえていかなければならない。やっている人が自分の内で感じていても意味は無い。聴衆が感じなければ、消えて行くだけなのです。

だから古曲でも新曲でも、常に生き生きした、魅力ある曲として聴衆に聞こえていかなければならない。やっている人が自分の内で感じていても意味は無い。聴衆が感じなければ、消えて行くだけなのです。

彼女は「冬の旅」というシューベルトの名作を今度CDで出すそうです。この曲は男性のレパートリーとして知られているもので、女性でCD化しているのは世界で三人ほどしかいません。それだけに色々な想いを持って挑戦したようです。ちょっとだけデモ版を聞かせて頂きましたが、彼女の柔らかく、慈愛に満ちた心がそのまま歌に、声に現れているようでした。

彼女は「冬の旅」というシューベルトの名作を今度CDで出すそうです。この曲は男性のレパートリーとして知られているもので、女性でCD化しているのは世界で三人ほどしかいません。それだけに色々な想いを持って挑戦したようです。ちょっとだけデモ版を聞かせて頂きましたが、彼女の柔らかく、慈愛に満ちた心がそのまま歌に、声に現れているようでした。

![50669[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2011/10/03f11894-s.jpg)

![50672[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2011/10/ed1f0c21-s.jpg)

![50671[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2011/10/ca8ddaaf-s.jpg)