昨日、Sometimeにて、私のギターの師、潮先郁男先生のライブがありました。ここは私が20代の頃演奏したことのあるお店でしたので、とても懐かしかったです。

メンバーは、この所先生のライブではずっと一緒に組んでいるVoのさがゆきさん、Gの加藤崇之さん。私が前回聞きに行ったのが、先生の芸歴60周年記念の演奏会でしたので、もう1年半ぶりにゆっくり聞かせてもらいました。

先生の演奏は、長い時間をかけてこなれた、正に円熟という言葉が似合いそうなスタイルで、決して派手ではないのですが、共演者をしっかりとサポートする伴奏者の鏡みたいな方なのです。今回特に印象に残ったのは、さがさんとデュオでやった「モナリザ」でした。もう体中に染み入ってしまいましたね。全く持って派手さは無いけれど、あれだけの伴奏を付けられる人は他に考えられない。正に円熟、洗練の極みです。

これは79才の先生が50年以上使い続けているギター。先生はこの1本でずっと仕事をしてきたのです。今は皆さん色んなギターを弾き分けるので、これ1本だけで、という人は本当に少なくなりましたが、昔のギタリストは、皆トレードマークともいえる相棒を持っている人が多かったですね。

これは79才の先生が50年以上使い続けているギター。先生はこの1本でずっと仕事をしてきたのです。今は皆さん色んなギターを弾き分けるので、これ1本だけで、という人は本当に少なくなりましたが、昔のギタリストは、皆トレードマークともいえる相棒を持っている人が多かったですね。

今回は先生と色々とお話しすることが出来ました。昔話に花が咲きましたが、以前私がお世話になった先輩の中には音楽の道をあきらめて、会社務めをしている人も居るそうです。

音楽活動が広がって行くと、とにかく小さなアクシデントやトラブルが出てきます。先日も私が企画した演奏会に、本番直前に出演キャンセルが出て、何ともやるせない気分になりました。邦楽の世界は、お稽古事のアマチュアとプロが混在しているので、意識の違いからトラブルになることも多々あります。

しかしそういう波騒を通り越してこそプロのミュージシャンなのです。邦楽人に一番欠けているのが、このプロとしての意識だとつくづく思います。

ギタリストを諦めていった先輩も、色々な想いを持って故郷に帰ったことと思いますが、これもまた一つの人生。先生は「上手なだけではやっていけないんだよね」と言われましたが、今私は本当にその言葉をかみしめています。

今回は私の盟友で、先生の元で共にギターを勉強したA氏と一緒に聞きに行きましたが、会社の経営者でもある彼と、「色々なアクシデントは日々あるけれど、そういったことに振り回されずモチベーションを下げることなく、進んで行くしかないね」と二人で、妙に納得し合ってしまいました。

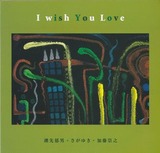

これは今度出たこのトリオのCD。ジャケット画はGの加藤さんが書いた作品だそうです。

ライブでは、先生のギターはもちろん、3人のアンサンブルがとても自然で、お客さんも本当に楽しんでいる様子が判りました。私もA氏も20歳前後の頃の想い出が蘇って、もう青春時代浸りまくりの夜でした。

私がジャズを聴きだしたのは高校時代。そういう多感な時期に身についたものは生涯忘れないのでしょうね。何も考えず、何も気取らず、楽しめて、幸せな気分になれる、そんな音楽が流れていました。

私の音楽から色々なケレンが取れ、本当に聞いている人が幸せを感じるようになるのは、いつ頃だろう。今はまだまだ走り込んでいかなくてはいけないけれど、先生と同世代になった頃にはせめてそんな演奏が出来るようになるといな~~。

初台オペラシティーの中にある近江楽堂にて、第4回の創心会をやってきました。この日はとびきり寒い日で、お客さんが来るかどうか心配しましたが、大勢の方にお越し頂き、大変充実した会となりました。今回はあまり写真を撮る暇がなかったのですが、来場のお客様が最期に何枚か撮ってくれましたのでUPします。

終演のご挨拶の時

サポートでナレーションをやって頂いた

サポートでナレーションをやって頂いた

吉田絵美子さん

演奏会は本当に色々な方のお力がないと運営できません。今回は呉服の砧やさんが応援に駆けつけてくれて本当に助かりました。

演奏すること、舞台に立つことは私にとっての何よりの幸せ。その幸せを多くの人が支えてくれていると思うと、自然に私も若手演奏家や芸術家の応援団になりたいと思えてきます。

今月は13日に杉並公会堂大ホールにて、H.J.ロッチェ氏指揮のオーケストラとご一緒させて頂きます。郡司敦君渾身の新作の初演、私の「朝の雨」「まろばし」も演奏させて頂きます。クラシックの大舞台で自分の作品を演奏できるというのも、大きな幸せです。

ここ数年、本当に良い環境で演奏会を開くことが出来、嬉しい限りですが、何よりも内容が伴ってこそ実現するというもの。琵琶は弾き語り作品ばかりしかないので、どんどん新作を作り、琵琶会、邦楽会だけでなくAWAYの大舞台で活動の場を得ていきたいと思います。

来年からは特に楽琵琶の作品を作曲して行きたいと思っています。もちろん薩摩琵琶の方も色々と構想があるのですが、琵琶の世界をもっともっと広げて、魅力を伝えるためにも、琵琶=弾き語りという定型を払拭して行きたい。今回演奏した作品「朝の雨」のように箏・尺八伴奏の琵琶歌もありなのです。そして何よりも琵琶の妙なる音色をもっと聞いてもらいたい!!のです。

楽琵琶・平家琵琶は歴史も資料も色々と残っているのですが、薩摩や筑前の琵琶は未だ古典といえる迄の歴史はありません。薩摩は18世紀からあるものですが、音楽的な洗練が始まったのは明治以降。薩摩の中でやられていた薩摩琵琶も勿論民俗芸能として素晴らしいものがありますが、明治期に永田錦心によって芸術音楽へと発展洗練して行ったのです。楽琵琶から続く千数百年年の歴史の中で、初めて流派として成立した錦心流が100年を経てやっと古典の仲間入りをし、薩摩琵琶がこれから歴史を刻んで行く時代に入ったと思います。

平安時代以降、色々な変遷が有り、雅楽・平家など古典として残っているからこそ、それらの先にある現代の琵琶奏者として私がやっていけるのです。だから日本の琵琶楽の歴史認識は、次世代の琵琶楽を作る上でも、ぜひしかしっかり持っていたいです。

近代薩摩琵琶は、永田錦心からはじまり、水藤錦城、鶴田錦史という現代琵琶楽を作り上げた先輩方が、最先端のものを次世代へ示したように、私もまた現代そして次世代へと繋げるような琵琶楽をつくりあげてゆきたいと思います。

多くの方のサポートを得て、先人達の遺したものを勉強し、こうして舞台に立つことが、何よりも私に活力と幸福を与えてくれるのです。

今週末は、薩摩琵琶、樂琵琶それぞれの演奏会があります。私の中では違和感なく二つの世界を行き来しているのですが、これはやはり私の琵琶に対するスタンスが独特なのかも知れません。

邦楽や雅楽では、稽古を通して師の技や精神を徹底的に学ぶのが、そのやり方。先輩のTさんは、「師匠の演奏したものは、ほとんど記憶している」と言っていましたが、彼の琵琶に対する熱い想いと純粋な姿勢を見ていると、確かにそうだろうと納得するものがあります。

そうした先輩方々の話を聞いていると、つくづく私は邦楽家ではない。少なくとも私は旧来の邦楽人ではない。やっぱりジャズの人というのが、私の私に対する感想です。

私が以前よく聞いていたパットメセニーという人は、オーネットコールマンなどのジャズジャイアンツの音楽を聴いて自分で学び、それを消化して、自分の音楽として再構築して発表していました。レベルはともかく私も同じなのです。

私が以前よく聞いていたパットメセニーという人は、オーネットコールマンなどのジャズジャイアンツの音楽を聴いて自分で学び、それを消化して、自分の音楽として再構築して発表していました。レベルはともかく私も同じなのです。

マイルスでもドビュッシーでも永田錦心でも鶴田錦史でも、皆私なりに分析し、消化して、再構築して、私の音楽として新たな作品を作っている。悪くいえば、良いとこ取り。

私にとっては、聞いてきたもの全てが師匠でもありますが、私は誰かに就いて骨の髄まで学ぶと言う事をしてこなかった。だから邦楽家のようにどこまでも師匠の芸を追って行く先輩達には、本当に頭が下がります。そうした先輩達は一身不乱に脇目もそらず精進している。凄いことです。

私の受け継いでいるものは、形・型というものではないようです。

今週の金曜日は近江楽堂で薩摩琵琶を

土曜日には、カフェグリーンテイルで樂琵琶を弾いてきます。

ぜひ聴いて下さい。

昨日、福島県立美術館にて、「鎮魂~平家物語弾き語り」と題した演奏会をやって来ました。昨年米沢の置賜文化ホールでの公演を聞いてくれた福島県立美術館の学芸員の方から、震災後に声をかけて頂いて、今回の演奏会が実現しました。

リハ時

リハ時

最初は福島がどんな状態なのかよく判らなかったので、お話を頂いたときには心配しましたが、行ってみると市内には震災の影はなく、一見外観上は何も感じませんでした。しかし、色々な面で影響はやはり有り、極端な面しか報道しないTVにいかに東京の人間が振り回されているか、よく判りました。

会場は美術館の250席ほどの講堂でしたが、立ち見が出るほどのお客様で、ちょっとびっくり。また皆さんの音楽を聴こうとする熱気や集中力がひしひしと感じられ、演目の「経正」も短いものを用意していったにも関わらず、皆さんの熱気につられ、フルサイズで弾き語ってきました。エンタテイメントの音楽家もずいぶんと福島に来てくれたようですが、「今こそ琵琶のような、じっくりと心に響く音楽が必要」と言う学芸員さんの言葉がとても印象深く、お客様の姿を見ていても実感しました。

そして、実は今回、もう一つの鎮魂があったのです。

福島へ出発する前夜、本当にお世話になった先輩、カンツォーネ歌手 佐藤重雄さんの訃報の知らせを受けたのです。

特に病気しているわけでもなく、年齢も未だ50代の半ば。カンツォーネ歌手らしい立派な体躯で、飲みっぷりも歌いっぷりも豪快な方だけに、訃報など全く予想していませんでした。

佐藤さんとはもう15、6年前、高円寺の中華屋さんで知り合ってから、数え切れないほど色んな所にご一緒して、お酒を飲み、散々お世話になってきました。これほど濃い付き合いをしてきた先輩も珍しいと言うほどに、色々な面でお付き合いしてきました。その佐藤さんのご実家が今回の演奏会場の近くで、通夜、葬儀共にそのご実家でやるのです。なんだか私は佐藤さんに呼ばれて福島に行ったみたいな感じがしてなりません。あまりのタイミングに驚くばかりです。演奏会が終わってからタクシー飛ばして、ご実家に行って対面してきましたが、未だ全く実感が沸いてこないのです。

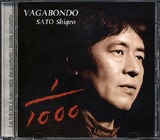

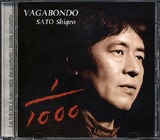

この写真は2004年に佐藤さんのファーストアルバムの発売記念ライブの時のもの。青山マンダラでのライブでしたが、私はこの後の佐藤さんのCDには全て参加してきました。

これらのCDには本当に様々な想い出があり、キングレコードのスタジオでレコーディングしている時の佐藤さんの声も笑顔も、あまりに生々しく私の中に残っています。嫌な思い出の全くない方でもありました。なんだかそのうちに「ごめんごめん」なんて電話がありそうな感じがするんです。

おととい訃報を聞いた夜、佐藤さんと呑んでいる夢を見ました。「2,3日酒控えて、おかゆでも食べてれば、死ぬことはないですよ」と私が言ったら、奥様と一緒になってケラケラ笑ってました。あれが、さよならの挨拶だったのかな?

本当に太く短く、豪快に生ききった方でした。きっと美術館の演奏会も聞きに来てくれたことでしょう。なんだか「行ってくるよ」という、あの豪快な声がカンツォーネに乗って聞こえてきそうな感じがします。そんなさわやかで純粋な先輩でした。

私の演奏が、佐藤さんはじめ色々な方々の鎮魂となったのかどうかは判りませんが、残された者として、しっかりと生きなくては・・。私らしく、ばっちりとやらせて頂きますよ。

今月はart salon 香音里や福島県立美術館、来月は近江楽堂で創心会、毎年定例の小さなアートカフェ、グリーンテイル、杉並公会堂大ホール、曳舟文化センター大ホールとめまぐるしいほどに演奏会が続いていますが、来年は少し楽琵琶作品の作曲に力を入れたいと思っています。

あまりのんびりしていると、ぶらぶらしているだけで作品も出来ないものなのですが、ゆったりとした時間は創作には大切。とにかく自分の理想の舞台をやるためには、内容が充実していないといけません。

その舞台はまだまだ小さなものかも知れませんが、とにかくその時々で納得する舞台をやってみたいですね。ここ2,3年、たまにですが納得できる舞台をいくつか経験させて頂いてます。今後はそういう舞台をもっともっと増やしていきたいです。その為には大きな視野と柔軟な感性、そして独創性のある発想がやっぱり必要だ、とやればやる程に思う日々です。

全ては舞台の為に!!

これは79才の先生が50年以上使い続けているギター。先生はこの1本でずっと仕事をしてきたのです。今は皆さん色んなギターを弾き分けるので、これ1本だけで、という人は本当に少なくなりましたが、昔のギタリストは、皆トレードマークともいえる相棒を持っている人が多かったですね。

これは79才の先生が50年以上使い続けているギター。先生はこの1本でずっと仕事をしてきたのです。今は皆さん色んなギターを弾き分けるので、これ1本だけで、という人は本当に少なくなりましたが、昔のギタリストは、皆トレードマークともいえる相棒を持っている人が多かったですね。

私が以前よく聞いていたパットメセニーという人は、オーネットコールマンなどのジャズジャイアンツの音楽を聴いて自分で学び、それを消化して、自分の音楽として再構築して発表していました。レベルはともかく私も同じなのです。

私が以前よく聞いていたパットメセニーという人は、オーネットコールマンなどのジャズジャイアンツの音楽を聴いて自分で学び、それを消化して、自分の音楽として再構築して発表していました。レベルはともかく私も同じなのです。

リハ時

リハ時