先日、神楽坂のアートサロン香音里で、郡愛子さんの歌を聴いてきました。郡さんは普段大きなステージが中心で、サロンコンサートのように近い所で実際の歌声を肌で感じる機会が滅多に無いので、楽しみにしていました。

今回は前半がシューマンの「女の愛と生涯」を日本語訳で。第二部はいつものヴァラエティーに富んだ選曲。お得意の?「北の宿から」もじっくり生声で聞いてきました。

聞いていて「品格」というものを感じました。もう何年も前に、東北在住の先輩から「音の品格」という言葉を聞いて以来、何かに付けずっと気にかかっていました。それまでは品格ということに関してほとんど気にしていませんでしたが、先輩の言葉を聞いてから、色々な場面で品格ということが気にかかります。

私が思うに、品格を感じる人は先ず余裕がある。そして真摯である。多くの人と自然体で話が出来て、とても気さくである。そしてもちろん素晴らしい仕事をしている。そんな方に私は品格を感じます。自分の考えがいつも中心で、それに囚われている人、気さくな風を装いながら神経質な人、上品を装っている人にはやはり品格は感じません。

和楽器 ブログランキングへ

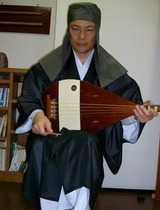

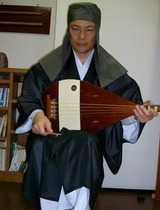

昨日、すみだトリフォニーホールにて、私の平家琵琶Debut??出演でした。最初は雅楽衣装の直垂で演奏するという話もありましたが、結局、宗匠頭巾と数珠を作ってもらい、このような姿に。

こちらが直垂

こちらが本番の姿

平家琵琶(平曲)は同じ琵琶といっても、薩摩とも雅楽とも全然違う音楽でして、まあたとえるならば、ジャズギタリストがいきなりバッハやモーツァルトを舞台でやるようなものなのです。そして盲目の琵琶法師ですので、譜面をみるわけにもいかず、10分ほどの演奏でしたが、暗譜でやらざるを得ませんので、これは近年になくちょっと緊張ものでした。

今回は葛飾北斎の北斎漫画の中に出てくる芸人や音楽家の姿をそのまま舞台で再現してみようという企画で、私が非常勤講師をしている有明教育芸術短期大学の茂手木潔子先生の企画でした。出演者は皆同じ短大の講師仲間で、いずれもその世界のトップを走る方々でしたので、ここで失敗する訳にはいかん!?という気合いで何とか乗り切ってきました。

ちょうど昨年の震災の日に琵琶研究者のK先生のお宅で平家勉強会をやっていて、その時はなんだか節回しが複雑で訳わからなかった位ですので、実はまだ平家琵琶をやり出して1年も経っていないのですが、こういう機会を頂いたことで、良い勉強になりました。

平家琵琶は鎌倉時代に出来上がり、そこから能(謡曲)など、いわゆる「邦楽」が生まれたので、正に日本音楽の祖。楽器は楽琵琶を小さくしたものを使っているのですが、実は平安時代に既に小さな楽琵琶は作られていて、平家の語り手達はその小さな楽琵琶を手に平家物語を語り出したのです。また平安時代には日本各地の民謡が雅楽アレンジで演奏されたり、今様などの日本オリジナルの雅楽(歌曲)も流行っていました。楽器も前述の小型琵琶のように日本オリジナルの形が出来ていたので、そういった素地が中世に入り、平家物語の成立と共に、日本初のオリジナル音楽=平家琵琶を生んでいったのです。

残念ながら、現代の琵琶奏者達は平家琵琶や楽琵琶を勉強する方はほとんど居なくなってしまいましたが、ぜひ明治以降に成立した薩摩や筑前の近代琵琶楽のルーツとなった楽琵琶や平家琵琶も勉強してもらいたいですね。

左は田村晧司作「雁山」、右は熊澤滋夫作の我が愛器「無冠」

今回私が参考にしたのが名古屋の今井検校(左画像)のCDで、それをK先生が採譜した譜面をいつも持ち歩いて勉強しました。

今回私が参考にしたのが名古屋の今井検校(左画像)のCDで、それをK先生が採譜した譜面をいつも持ち歩いて勉強しました。

CDを通して少しづつ勉強して行きたいと思ってます。もちろん今井検校には会ったこともないですが・・・・。

私は私の音楽をやっているし、今後も同じです。でも琵琶というものと関わった以上、琵琶が辿り、背負ってきた歴史を無視するわけにはいかない。だから琵琶の歴史はしっかりと認識し、勉強すべきものは勉強する。その上で、それらを自分の中で昇華して自分の音楽を作り上げる。だから私は古典の継承者というのにはちょっと向かないですね。でもこれが私のやり方です。

平家琵琶は取っつきにくいですが、こちらが踏み込んで行くと、なかなか面白いですよ。音楽だけでなく、歴史や宗教的な面でも魅力いっぱいです。皆さんもぜひ!!

1月

西荻窪 松庵舎 琵琶講座 全6回ー1「楽琵琶」

琵琶樂人倶楽部 vol.37「薩摩琵琶三流派対決」

千葉 大網 Studio b「山武の樹木~その魅力と可能性を探ろう」

川崎能楽堂 邦楽アンサンブル「まろばし」第3回公演

静岡市役所 第151回Hot ひといきコンサート「“和”を楽しむお正月」

2月

西荻窪 松庵舎 琵琶講座 全6回ー2「平家琵琶」

4月

立正佼成会 熊谷教会 降誕会

西荻窪 松庵舎 琵琶講座 全6回ー4「筑前琵琶」

5月

西荻窪 松庵舎琵琶講座 全6回ー5「平家物語曲解説 経正」

阿佐ヶ谷 ギャラリー田村 塩高和之独演会

大阪空間舎 創 AGE25周年記念イベント「AGE 絹の時」

6月

朝日カルチャーセンター 湘南 琵琶講座

国分寺いずみホール「国分寺市にふるさとをつくる会」主催 薩摩琵琶演奏会

西荻窪 松庵舎 琵琶講座 全6回ー6「平家物語曲解説 敦盛」

富士見市民文化会館キラリふじみメインホール Reflections アルバムレコーディング

7月

西荻窪 松庵舎 琵琶講座 全6回ー4「薩摩琵琶」

渋谷 公園通りクラシックス「慟哭の海~壇ノ浦 Mar de las Peuas」

9月

ティアラこうとう 舞踊作家協会連続公演 No.159「実る季~それぞれの踊り色」

10月

北鎌倉 古民家ミュージアム Reflections アルバム 「風の軌跡」CD発売記念ライブ

川越 三番町ギャラリー「永井里依 漆展ギャラリーコンサート」

朝日カルチャーセンター湘南 琵琶レクチャーコンサート

神楽坂 Art Salon 香音里「琵琶の世界 塩高和之」

11月

大阪 中崎町コモンカフェ 琵琶・尺八デュオライブ

奈良 夢風ひろば イベントすてーじ

奈良 六条町 LE PARLOIR「琵琶・尺八デュオライブ」

奈良 橿原 浄土真宗本願寺派 称念寺「琵琶・尺八演奏会」

武蔵野スイングホール「饗宴~現代に甦る中世世界」

青山学院アスタジオ 青山学院女子短期大学同窓会国文学科会

神楽坂 Art Salon 香音里「尺八の世界 田中黎山」客演

福島県立美術館「鎮魂 平家物語弾き語り」

12月

近江楽堂「第4回創心会 演奏会」

杉並公会堂大ホール「和と洋のコラボレーション Vol.2」

(指揮:H.J.ロッチェ、右近大次郎 管弦楽オラトリオシンフォニカJAPAN)

墨田区曳舟文化センターホール 吟詠歌劇団 火乃鳳 公演「吟詠物語 親鸞」

今年も一年お世話になりました。

この一年は、震災はもとより色々なことがありました。上手く行かないこともあったし、とても満足行くこともありました。とにもかくにも私個人としては自分の「原点」を再確認し、その第一歩を踏み出した一年でありました。

先日、思いがけず中学の同級生と再会しましたが、ブラスバンド部でコルネットを吹いていた少年は、朝から音楽三昧で、ギターを弾くかラッパを吹くかの毎日でした。今は楽器が琵琶に変わっていますが、今でもさほど変化していません。とりあえず自分らしい道を歩いているようです。

今年は楽琵琶のインスト(器楽)アルバムを出したことで、自分のスタンスがはっきりしました。私の音楽はやっぱり「かたり」や「うた」ではない。これがはっきりと確信出来たのです。

ファーストアルバムの「Orientaleyes」で目指した、琵琶のインスト音楽こそがやはり私の音楽です。表現はどんどん変わっていってますが、インストという部分は変わらない。10年の紆余曲折を経て、今回の「風の軌跡」のCDで再び原点に戻ってきたのです。

薩摩琵琶をやっていると、弾き語りをやらなければならないという、ものすごい強烈な呪縛があるのですが、それがこの一年で吹っ切れました。私は琵琶奏者です。歌手ではありません。うたも語りもやりますが、それはあくまで私の音楽の一部分。やはり琵琶の音を聞いてもらいたいのです。弾き語りも琵琶の重要な伝統ですので、その部分は語りの名手に今後の展開をお任せしたいと思います。

薩摩琵琶をやっていると、弾き語りをやらなければならないという、ものすごい強烈な呪縛があるのですが、それがこの一年で吹っ切れました。私は琵琶奏者です。歌手ではありません。うたも語りもやりますが、それはあくまで私の音楽の一部分。やはり琵琶の音を聞いてもらいたいのです。弾き語りも琵琶の重要な伝統ですので、その部分は語りの名手に今後の展開をお任せしたいと思います。

先日の杉並公会堂で、舞台上、背中かから響いて来る「アベベルムコルプス」の弦の響きに、す~と身も心も浄化されるような気分でした。そこには人間の情念やら、想いやら、そんなものをはるかに超えた世界がありました。宗教音楽といって良いのでしょうか。いずれにしろ生涯で一度はこんな音楽を作り、演奏したいものですね。

仏教も神の存在も所詮人間の作り出したもの、という方も居るでしょう。しかし人間界の喜怒哀楽のような世界では無く、もっと普遍的に人種も民族も越えて感じ合える、人智を越えたものを感じる音楽の素晴らしさは、誰もが認めるところだと思います。そこにアベベルムのように万国の人が感動できる「歌」ならぜひ入れてみたいですね。

琵琶は古よりシルクロードを渡り、色んな国で様々な音楽を作り出してきました。もう一度そんな琵琶の原点に立って、色々な国でその音色を響かせたい。それが私の仕事だと思います。

琵琶は古よりシルクロードを渡り、色んな国で様々な音楽を作り出してきました。もう一度そんな琵琶の原点に立って、色々な国でその音色を響かせたい。それが私の仕事だと思います。

楽琵琶では「うた」が無いせいか、いつも喜怒哀楽という世界を何なく飛び越えていける。これからは薩摩琵琶でも、楽琵琶のようにインストの分野を確立したいと思います。

楽琵琶も薩摩琵琶も、その楽器としての魅力を世界に向けて響かせたいですね。単なる伴奏楽器では終わらせたくない!!

来年からのヴィジョンももうしっかりと見え始めました。すぐには何でも実現しませんが、もう何ものにも囚われることなく、がんがん行けそうです。乞うご期待!!

来年も宜しくお願いいたします。良いお年を。

先日、杉並公会堂大ホールにて、演奏会をやってきました。オーケストラ、合唱団をバックに琵琶を弾くという機会もそうそうあるものではないので、気分良かったですね。指揮者の方もオケの皆さんも、とてもフレンドリーで、最高に楽しく、充実した時間でした。

プログラムは、オープニングがバッハの「G線上のアリア」をオケが演奏し、そのすぐ後に間髪入れず、私の「まろばし」を演奏するというびっくり企画。私の作品がよもやバッハに並ぶとは思いませなんだ。お客さんもびっくりしたことでしょう。

その後、拙作の「朝の雨」をプロの声楽家の前で遠慮もなく唄いあげ、続いて郡司敦君の力作「夏のしずく」を演奏しました。

郡司君の作品は、バイオリン、チェロ、コントラバス、ピアノ、合唱にソプラノ、アルト、テノール、バリトンのソリスト、そして琵琶・尺八・箏というユニークな編成で、曲もなかなか壮大で美しい曲でした。これまで彼の作品は何曲も初演しましたが、彼自身がだんだんと内面的な進化をしてきているようで、素晴らしい作品となりました。ぜひいつか再演してみたいです。その他、バッハの「マニフィカート」などの熱演があり、アンコールにはモーツァルトの「アベベルム コルプス」に私も混じり、全員でやってきました。

バッハやモーツァルトは言葉はわからなくても、日本人なりに充分に堪能することが出来る。その声だけ、サウンドだけ聞いていても深く深く心に染み入ってくるのは何故だろう。やっぱり音楽そのものが素晴らしいからだろうとしか思えません。

この間もMet Live Viewingの「サティアグラハ」を観てきましたが、とにかくレベルが高く、創造性に溢れ、自分たちの作り上げた文化を高らかに歌い上げ、観客もそれを誇りに感じている。言葉は通じなくとも舞台全体が世界に向かって開かれていて、国籍関係なく、その魅力を放つのです。

琵琶楽も多くの人にとって魅力ある音楽として聞こえるようにしていきたいですね。中身はもちろんのこと、何故今、琵琶なのか、平家物語をやるのか、そこにどんな意味と想いがあるのか、そんな現代に於いての必然性を現代の人に感じてもらいたい。そして何よりも世界に向けて響かせたいですね。日本限定なんてもったいない!

普段は経験できない、色々なことを体で感じました。本当に良い機会と縁を頂きました。

更に今回は、衝撃的な事が・・・。演奏会前日プログラムを見ていたら、オケのメンバーの中にどうにも気になる名前が・・・・。尋ねたところ、何とその方は私の中学の同級生でした。30年以上もの時を経て、ここで出会うか!!

縁は異なものですね。

今回私が参考にしたのが名古屋の今井検校(左画像)のCDで、それをK先生が採譜した譜面をいつも持ち歩いて勉強しました。

今回私が参考にしたのが名古屋の今井検校(左画像)のCDで、それをK先生が採譜した譜面をいつも持ち歩いて勉強しました。

薩摩琵琶をやっていると、弾き語りをやらなければならないという、ものすごい強烈な呪縛があるのですが、それがこの一年で吹っ切れました。私は琵琶奏者です。歌手ではありません。うたも語りもやりますが、それはあくまで私の音楽の一部分。やはり琵琶の音を聞いてもらいたいのです。弾き語りも琵琶の重要な伝統ですので、その部分は語りの名手に今後の展開をお任せしたいと思います。

薩摩琵琶をやっていると、弾き語りをやらなければならないという、ものすごい強烈な呪縛があるのですが、それがこの一年で吹っ切れました。私は琵琶奏者です。歌手ではありません。うたも語りもやりますが、それはあくまで私の音楽の一部分。やはり琵琶の音を聞いてもらいたいのです。弾き語りも琵琶の重要な伝統ですので、その部分は語りの名手に今後の展開をお任せしたいと思います。 琵琶は古よりシルクロードを渡り、色んな国で様々な音楽を作り出してきました。もう一度そんな琵琶の原点に立って、色々な国でその音色を響かせたい。それが私の仕事だと思います。

琵琶は古よりシルクロードを渡り、色んな国で様々な音楽を作り出してきました。もう一度そんな琵琶の原点に立って、色々な国でその音色を響かせたい。それが私の仕事だと思います。