今年も台湾から、二胡奏者の葉文宣さんと、琵琶奏者の 劉芛華さんが遊びに来てくれました。二人揃って来るのは久しぶり。楽しい時間を過ごしました。

二人共ここ何年かで凄い活躍するようになって、葉さんは台湾国家国楽団で活躍。楽団のソリストとしてもDVDやCDを出し、音大でも教えている。一方、劉さんも演奏で忙しく飛び回り、CDやDVDもこれから出るという、正に第一線で活躍しだしている逸材です。

また二人とも日本文化が大好きで、日本に来たら毎回歌舞伎、能などたっぷり堪能して行きます。今回は「中村勘九郎襲名披露公演」に行くそうです。狂言や文楽は日本語が判らないとのことでしたが、歌舞伎と能は見ているだけで面白いようです。言葉を主体とした芸能はやはり日本人にしか判らないのですね。

来日前に二人から先日メールが来て、昨年出した私の「風の軌跡」の中の作品「sirocco」をぜひ演奏会でやりたいといことなので、今回は譜面を用意しておきました。我が家に着いて日本茶を飲みながら、先ず譜面を見せて曲のレクチャー。さすが第一線の音楽家だけあって、楽器がなくても譜面を見るだけで音も判るし、構成やリズムなどディスカッションが出来る。プロとしてしっかりとしたレベルを持っています。日本語と英語と中国語のちゃんぽんで話すのですが、五線譜はどこの国に行っても共通言語としてしっかり通用するのが良いですね。日本の邦楽家もスコアを見て打ち合わせが出来るくらいのレベルはぜひとも勉強して欲しいですね。

来日前に二人から先日メールが来て、昨年出した私の「風の軌跡」の中の作品「sirocco」をぜひ演奏会でやりたいといことなので、今回は譜面を用意しておきました。我が家に着いて日本茶を飲みながら、先ず譜面を見せて曲のレクチャー。さすが第一線の音楽家だけあって、楽器がなくても譜面を見るだけで音も判るし、構成やリズムなどディスカッションが出来る。プロとしてしっかりとしたレベルを持っています。日本語と英語と中国語のちゃんぽんで話すのですが、五線譜はどこの国に行っても共通言語としてしっかり通用するのが良いですね。日本の邦楽家もスコアを見て打ち合わせが出来るくらいのレベルはぜひとも勉強して欲しいですね。

お仕事も終わって、早速居酒屋に。二人は日本酒焼酎泡盛何でも来い!ですので、もつ鍋を囲みながら、歌舞伎やら道元やら空海やら尽きる事のない話を夜中までしてきました。

メモ用紙とペンで、時に筆談をしながら話すのですが、京都なんかにもずいぶん行っているし、漢字で書くと大概の事は伝わります。アジアって良いなと思いますね。

そんな彼女たちも中国、特に北京は10年前とまるで変わってしまったと言っていました。もはや中国人には漢字も通じなくなってきているし、太古の昔大陸から発していた汎アジア文化をずっと保っているのは日本と台湾だけかも知れませんね。

さて、明日から四国徳島へ行ってきます。お寺での演奏会ですが、徳島は初めてですので気合いが入ります。もちろん演奏以外にもたっぷり楽しんできますよ!!

昨日、私がギターの非常勤講師をしている有明教育芸術短期大学の期末試験があり、3年間の任期を終えました。

こちら先日の川崎能楽堂でもがんばってくれた第二期有明ガールズ&ボーイの面々。もちろん高得点でパスしました。

この乱れたる世にあって、3年間よくぞこんなに良い生徒達が集まってくれたと思います。奇跡的な感じがしてなりません。私が良い先生であったかどうかはかなり疑わしいですが、とにかく生徒達は皆、純粋で、感性豊かで、個性的で、素敵な若者達でした。今年芸大を受験する人、大きな劇団に入る人、照明の会社に就職した人等々、それぞれの道に進んで嬉しい限りです。この純粋さをいつまでも持っていてもらいたいですね。

この短大は講師教授陣がとにかく凄くて、芸大に負けない位の人達が揃っています。そんな講師達との交流も良い勉強になったし、学部長の茂手木潔子先生からは多くのアドヴァイスを頂き、平曲の資料なども見せてもらって、大変充実した3年間を送ることが出来ました。良い機会を時間を頂き感謝しています。

短大では、来期の生徒も気合いを入れて募集しているようです。次世代の邦楽を志す若人はぜひ!!

http://www.ariake.ac.jp/ 有明教育芸術短期大学HP

京都御苑の椿と梅2012 photo MORI Osamu

私は何といっても舞台に立つ方が好きなので、琵琶教室の看板も上げていないし、生徒もほとんど取っていません。

ギタリスト時代の自分自身がそうだったのですが、ちょっと弾けるようになって小遣い稼げるになると、表面は謙虚なふりをしていても、どうしても自己顕示欲と高慢な心を押さえきれない。そういう以前の自分と同じ姿を後輩達に見いだしてしまう事が多く、結果的に教える事から遠ざかっていってしまいます。

ぜひ短大の生徒達には、あの純粋さをいつまでも心に持っていて欲しいですね。

これからまた自分の中で新しい時代が始まる。昨日は私も一つの卒業を迎えたような気持ちになりました。

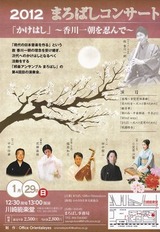

第4回まろばし公演「かけはし」が今年も終わりました。今回は昨年亡くなった代表 香川一朝の追善公演という形でやらせて頂きました。

私は何でも自分でやってきたせいか、全部一人で抱え込んでしまうところがあるのですが、仲間達がいれば、みんなで作り上げることが出来る。よく見渡せば、私の周りにはいっぱい仲間が居る。最近は特にそう思います。こういう特殊な活動をしていると、色々なことが起きるのですが、何かが起きる時には必ず仲間があってこそ、そこから化学反応のように何かが起き、また何か問題が発生した時にも仲間みんなで支え合う。

一匹オオカミのようにずっとやってきたつもりでしたが、実は多くの仲間に支えられてきたのです。私はこの年になって、やっとそういう所が判ってきました。

どんな分野でも何かしら活動をしていれば、反対勢力も出てきます。合わない人ももちろん居ます。時に戦うこともあるかも知れない。でもそんな相手とも何かをきっかけに打ち解けることもあります。反発や争いをしているうちは大したことは起こらない。つながってこそ次のヴィジョンが見えてくる。先ずは自分自身を解放していかないといけないですね。

さあ、次の作品に取りかかろう!!

この所東京はずいぶんと寒くなり、先日は真っ白に雪化粧されました。静岡育ちの私はこういう情景を子供の頃見たことがなかったので、18才の時東京に来て、初めて雪が降るという状態を目の当たりにして、びっくりするやら、ワクワクするやら、何とも気分が高揚してきたのを思い出します。

昨年代表の香川一朝さんが亡くなり、メンバー皆がっくりと来ていましたが、今回からはベテランの尺八奏者 中村伶華さんも加わってくれて、香川代表の追善公演という形で演奏します。ぜひお越し下さい。

昨年代表の香川一朝さんが亡くなり、メンバー皆がっくりと来ていましたが、今回からはベテランの尺八奏者 中村伶華さんも加わってくれて、香川代表の追善公演という形で演奏します。ぜひお越し下さい。

私にとって琵琶を弾いて行くことは、演奏と作曲の両輪があってはじめて成り立つもの。良くも悪くもここが他の琵琶奏者と私の全く違う所。大体何でもカスタム化してしまう性格なので・・・。

余談ですが、薩摩琵琶には雅楽や平曲のように古典というものがほとんどありません。数年前、錦心流が流派設立100年を迎え、古典という名前にふさわしい節目を迎えた位ですので、昭和になって出来上がった五絃タイプの錦琵琶は、完全な現代琵琶なのです。私の使っている錦琵琶はその最先端モデル。という訳ではないですが、まろばしでは、常に新作を演奏します。古典を土台として最先端を作って行く。それが私の琵琶楽です。

和楽器 ブログランキングへ

年明けから早、半月が過ぎてしまいました。時というものはいつの時代も変わらず、人間の都合など全く関係なく過ぎ去ってゆきますね。

今朝は雪もちらついて、こんな日は何ともいえず詩情と無常観がこみ上げてきます。日々色々なことに喜び、色々なことに振り回されながら、容赦無い時の流れの中に生きるしかないのが我々人間というもの。せめてその無常の時間の流れの中にあって、苦痛よりも快楽を、憎しみよりも喜びを、しかめっ面よりは笑い顔を、なるべく沢山感じて生きていたいものです。

先日は定例の琵琶樂人倶楽部がありました。毎年1月は私の琵琶を作ってくれている、石田克佳さんを演奏家として迎え、正派、錦心、錦の三種の琵琶楽を聞き比べてもらう事にしています。

先日は定例の琵琶樂人倶楽部がありました。毎年1月は私の琵琶を作ってくれている、石田克佳さんを演奏家として迎え、正派、錦心、錦の三種の琵琶楽を聞き比べてもらう事にしています。

この日の演目は 吉野落初段(石田)、舟弁慶(古澤)、観音華(塩高)という内容。

もう5年年目に入り、常連のお客様も増えてきましたが、この日は年明けにふさわしく、常連さんに加え、新規のお客様もいっぱい来てくれて、久しぶりに賑やかな感じになりました。琵琶は現代においては地味な音楽なので、派手な活動は出来ませんが、じっくりと聞いて、感じてもらうような演奏会を今年も企画して行きたいと思います。

琵琶樂人倶楽部の前、16日には山種美術館ロビーでの演奏でした。今回は雑誌 家庭画報の企画によるもので、読者応募の中から抽選で40名ほどの方を招いて、美術館の所蔵作品の鑑賞と、立礼によるお茶手前、そして雅楽の演奏を楽しんで頂くという企画で、私は笛の大浦さんと共に直垂の楽人装束で、楽琵琶と平家琵琶を演奏しました。(写真は京都での演奏時のもの)

こうして日々演奏をしているのですが、私にとって至福の時とは、やはり音楽に接している時なのだと、最近よく思います。それも舞台で演奏している時が一番。鴨長明のように一人草庵で弾くのではなく、舞台で、聴衆に向けて琵琶を奏でているのが良いですね。私の音楽は現代で言うところのエンタテイメントではありませんが、どんな音楽でも、人間が作り、人間が感じ、色々な人と音楽と時を共有することが大前提。私はやはり舞台で演奏していたいです。

そして仲間と一緒に過ごす時間も正に至福。琵琶樂人倶楽部の後、出演の3人と筑前琵琶のMさん、デザイナーのNさんも交え、じっくり深夜まで飲み明かしました。こんな時間もいいですね。

2012年1月圓光寺

2012年1月圓光寺

人間社会にはストレスもいっぱいですが、至福の時間もたっぷりあります。私はそれこそ鴨長命のように、山奥で自給自足の生活するのが究極の願望なのですが、社会の中で生きている以上、その社会の中の至福の時間をもうちょっと増やしたいと思うのです。そしてそれを分かち合う仲間が増えると嬉しいですね。

和楽器 ブログランキングへ

来日前に二人から先日メールが来て、昨年出した私の「風の軌跡」の中の作品「sirocco」をぜひ演奏会でやりたいといことなので、今回は譜面を用意しておきました。我が家に着いて日本茶を飲みながら、先ず譜面を見せて曲のレクチャー。さすが第一線の音楽家だけあって、楽器がなくても譜面を見るだけで音も判るし、構成やリズムなどディスカッションが出来る。プロとしてしっかりとしたレベルを持っています。日本語と英語と中国語のちゃんぽんで話すのですが、五線譜はどこの国に行っても共通言語としてしっかり通用するのが良いですね。日本の邦楽家もスコアを見て打ち合わせが出来るくらいのレベルはぜひとも勉強して欲しいですね。

来日前に二人から先日メールが来て、昨年出した私の「風の軌跡」の中の作品「sirocco」をぜひ演奏会でやりたいといことなので、今回は譜面を用意しておきました。我が家に着いて日本茶を飲みながら、先ず譜面を見せて曲のレクチャー。さすが第一線の音楽家だけあって、楽器がなくても譜面を見るだけで音も判るし、構成やリズムなどディスカッションが出来る。プロとしてしっかりとしたレベルを持っています。日本語と英語と中国語のちゃんぽんで話すのですが、五線譜はどこの国に行っても共通言語としてしっかり通用するのが良いですね。日本の邦楽家もスコアを見て打ち合わせが出来るくらいのレベルはぜひとも勉強して欲しいですね。 お仕事も終わって、早速居酒屋に。二人は日本酒焼酎泡盛何でも来い!ですので、もつ鍋を囲みながら、歌舞伎やら道元やら空海やら尽きる事のない話を夜中までしてきました。

お仕事も終わって、早速居酒屋に。二人は日本酒焼酎泡盛何でも来い!ですので、もつ鍋を囲みながら、歌舞伎やら道元やら空海やら尽きる事のない話を夜中までしてきました。

昨年代表の香川一朝さんが亡くなり、メンバー皆がっくりと来ていましたが、今回からはベテランの尺八奏者 中村伶華さんも加わってくれて、香川代表の追善公演という形で演奏します。ぜひお越し下さい。

昨年代表の香川一朝さんが亡くなり、メンバー皆がっくりと来ていましたが、今回からはベテランの尺八奏者 中村伶華さんも加わってくれて、香川代表の追善公演という形で演奏します。ぜひお越し下さい。

先日は定例の琵琶樂人倶楽部がありました。毎年1月は私の琵琶を作ってくれている、石田克佳さんを演奏家として迎え、正派、錦心、錦の三種の琵琶楽を聞き比べてもらう事にしています。

先日は定例の琵琶樂人倶楽部がありました。毎年1月は私の琵琶を作ってくれている、石田克佳さんを演奏家として迎え、正派、錦心、錦の三種の琵琶楽を聞き比べてもらう事にしています。