誰しも相棒と呼びたくなる仲間は居ると思いますが、私もいろいろな相棒に恵まれています。仲間というよりも相棒といった方が似合う、色々な分野の方々が居ることが私の財産かな。最近は特にそう思います。

そんな相棒達と話をしていて面白いのは、実際に言葉を交わしていると、自分の事が自分で見えてくることです。相手も同じみたいです。とにかく御飯食べながら、お茶しながら、実際に話をして言葉を交わすことが、とっても大事なんです。

不思議ですね。面と向かっておしゃべりすることで自分の考えがまとまってくるのです。一人で考えているだけでは見えないものが見えてくる。何故かメールのやり取りだけではだめなんです。やはり言霊ではないですが、口に出すという事には何か力があるのでしょうか。

私は春にはほとんど仕事しないので、こういう相棒達とおしゃべりの時間に費やしています。まあ遊んでいると言われればそれまでなのですが、この遊びこそが多くの作品を私にもたらすのです。

昨日、メンテナンスに出していた琵琶が戻ってきました。琵琶は正に私の相棒。残念ながら言葉は話せませんが、音で答えてくれる。だから常にベストな状態に調整してあげています。私は大概のメンテを自分でやるタイプで、サワリはもちろん、膠を溶いたり、駒の下に板を足したり、駒そのものを作ったり、糸口をのこぎりでばっさりと切り落として改造したり、糸巻きも自作したり・・・ほとんど木工職人の如くやってしまうのですが、大体2年に一度位、琵琶を作ってくれた石田克佳さんに全体の調子を見てもらってます。

お帰り

お帰り

いつも居る相棒がいない状態というのはどうも落ち着かないですね。戻ってきてやっとホットしました。

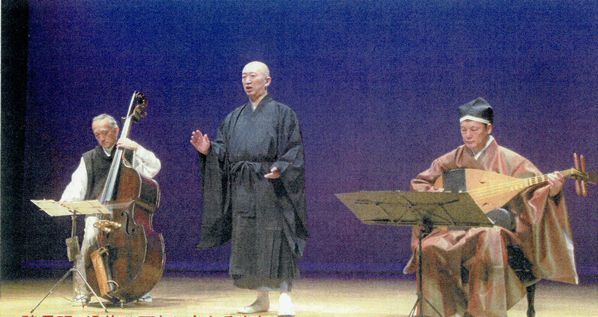

語り:伊藤哲哉 コントラバス:水野俊介 各氏と方丈記熱演中

私はありがたいことに色んな相棒に恵まれていて、本当に嬉しい限りですが、彼らと話をしていて最近特に思うのは、もっと自分らしくなるべきという事。これまで日本文化そのものはもちろん、琵琶や邦楽・雅楽というところに強いこだわりを持ってきましたが、実際の私という人間は、大人になるまで洋楽で育って来ている。これからはもっと素直にそういう部分を出していこうと思います。現代そして次世代という未来を考えれば、そこの部分で素直になれなくては、何も生み出せない気がしています。

昨年出したCD「風の軌跡」は良い転機でした。自分の原点に帰る事が出来、そして相棒との語らいが、更に私の私らしい部分を再認識させてくれました。

これからが面白くなりそう。持つべきものは相棒ですね。

台湾の友人から送られてきた今年の山桜の画像

毎年の事なのですが、春になると必ず「最近はろくに演奏会が入ってないようだがどうしたんだ」と二、三人に言われます。どうも花粉の時期は年によって症状が酷く出るときもあるので、仕事はちょっと控えていて、特に声を使う仕事は慎重になってしまうという訳なので、一つご勘弁を。

毎年この時期は作曲に当てています。今年もそうなのですが、新しい曲想を得るために色々な音楽を聴いていて、今年は今まで積極的に聴かなかったドイツ系のクラシックを結構聴いています。特にブラームス。これまではフランス系ばかり聴いていたのですが、友人の勧めで聴いてみたら、これが結構いいんだな。オイストラフが弾くヴァイオリン協奏曲はほぼ毎日の定番です。それから、これもあまり聴いていなかったハイフェッツの演奏。やっぱり凄いな~~。ただいまブルッフのViコンチェルト「Scotish Fantasy」を聞きながら書いてます。目の前に情景が広がって行くよう。

毎年この時期は作曲に当てています。今年もそうなのですが、新しい曲想を得るために色々な音楽を聴いていて、今年は今まで積極的に聴かなかったドイツ系のクラシックを結構聴いています。特にブラームス。これまではフランス系ばかり聴いていたのですが、友人の勧めで聴いてみたら、これが結構いいんだな。オイストラフが弾くヴァイオリン協奏曲はほぼ毎日の定番です。それから、これもあまり聴いていなかったハイフェッツの演奏。やっぱり凄いな~~。ただいまブルッフのViコンチェルト「Scotish Fantasy」を聞きながら書いてます。目の前に情景が広がって行くよう。

私はポピュラー・エンタテイメント系は苦手なので、こちら方面は知らないものが一杯ありますが、クラシックやジャズは色々と聞いているつもりでもまだまだ世の中には凄い音楽・演奏がありますね。

そして最近また私的に再熱しているのがパットマルティーノというジャズギタリスト。

ジャズ好きの仲間がマルティーノに凝り出したこともあって、久しぶりに聴いてみると、これがまた良いんだな。何とも言えない影があって、そこがどうしようもなく私を惹きつけるのです。ベンソンやウエスのような陽が燦々とあたるようなステージで花咲く演奏家も良いけれど、演奏でも曲でも、そこに何とも言えない陰影を感じるマルティーノの演奏には、麻薬のような魅力があると思います。マルティーノの弾くImpressions,Days of Wine and Roses,What are you doing the Rest of your life、FootprintsそしてBoth sides now辺りはたまらないですね。ただのスタンダードでは無いところが素晴らしい。マルティーノは前衛的なプログレみたいな曲も結構やるし、とにかくとても洗練されていて、常に光と影を感じるところが魅力的。

私はどんな姿をしているのだろう

私はどんなジャンルでも、感情丸出しの土着っぽいものはどうしても受け入れがたい。洗練された音楽である事が、私が聴く最低条件。琵琶楽も自分の形にしないと気が済まないのは、こうした私の趣味に寄るところが大きいのだと思います。

以前ある方から「塩高の作品は日本のエレガントだ」と評されたことがあって、めちゃめちゃ嬉しかった。なんといっても清楚で凛とした姿があって、更にそこに光と影を感じる音楽をやっていきたいです。

この春は一杯素晴らしい音楽を聴いて、曲作りに励みます。秋頃には披露できると思います。乞うご期待!!

先日、琵琶樂人倶楽部が第50回目を迎えました。足かけ5年、古澤錦城さんと毎月レジュメを書いたり、演奏したり、話をしたりして開催して来た軌跡を今、感じています。

琵琶製作家の石田さんと

過去の軌跡は以下を参照ください。

http://biwa-shiotaka.com/?page_id=46

毎回テーマを決めて、それに沿った話、レジュメ、演奏を追われるようにやっていますので、自分でも良い勉強の場となっています。先日の50回目は定番のテーマで、「平安期の楽琵琶について」を新ネタ入りで話をさせて頂きました。

琵琶(特に薩摩琵琶)の世界は音楽学という分野が著しく遅れています。演奏家の琵琶に対する認識も、他のジャンルに比べ、いつまで経っても成熟しません。明治に出来た尺八都山流は、自分たちの曲をけっして古典とは言わないし、現行の雅楽でも「近代雅楽」とはっきり言っているのに対し、琵琶では昭和になって出来たものや戦後数十年しか経っていないものでも、古典と言ってはばかりません。さすがにこれは情けない。現代音楽の祖といわれているバルトーク・シェーンベルクでも19世紀の生まれですよ!!

こういう姿勢が今の琵琶のレベルをそのまま表しています。

こんな中で、琵琶樂人倶楽部ではその歴史を辿り、明確にレクチャーすることで、先ずは歴史認識をしっかりと正し、それぞれの時代の琵琶楽の魅力を紹介し、そこから次世代への可能性を探っていこう、という主旨で始まったのです。場所を提供してくれている名曲喫茶ヴィオロンのマスターにはとにかく感謝しかありません

こんな中で、琵琶樂人倶楽部ではその歴史を辿り、明確にレクチャーすることで、先ずは歴史認識をしっかりと正し、それぞれの時代の琵琶楽の魅力を紹介し、そこから次世代への可能性を探っていこう、という主旨で始まったのです。場所を提供してくれている名曲喫茶ヴィオロンのマスターにはとにかく感謝しかありません

小澤征爾さんの本を読んだり、Metのオペラを見ても思いましたが、最高峰といわれる人達は、クラシックという歴史あるものをやっていても、それを最先端の表現として舞台にかける。古典をしっかりと勉強しても、古典という権威や形に寄りかからない。世界の大舞台で、最高レベルのものをやっているという意識はやっぱり凄いものを生み出します。

他の方は色々な考え方があると思いますし、どういう考えを持っていてもかまわないのですが、私の個人的な想いとしては、琵琶楽が日本から世界に発信するような音楽でありたいと思っています。世界の人が琵琶を聴いて感激するようなものでありたい。日本の、それも一部の人が喜んでいる、東洋の一民俗芸能ではなく、たとえ小さな舞台でも、世界に通用する芸術音楽でありたい。単なるヒットソングではなく、ドビュッシーや武満やマイルスやコルトレーンやジェフベックやクリムゾンと同じステージに居たい。その為にも琵琶楽の歴史認識やこれまでの琵琶楽を勉強することはとても大事なのです。そしてその脈々と伝えられてきたものを、どのように現代や次世代に向けて表現して行くか、今それが問われていると思います。

琵琶樂人倶楽部の活動を通して私が感じたことは、このような事です。Metの舞台もバロックをやろうが現代ものをやろうが、常に最新の演出、最高の技術、最上級のキャストで現代最高峰の舞台を作り上げて行く。琵琶楽もその志でありたいのです。

小さな己の世界に閉じこもっていては始まらない。目の前の事を追いかけているだけでは、いつまで経っても日々の食い扶持にありついているだけです。その辺のことを常に自分に言い聞かせて、もっとその先の世界に視線を、感性を向けて演奏していきたいのです。

琵琶樂人倶楽部を始めてから、シルクロードツアーが実現し、樂琵琶でも活動が広がり、クラシックの音楽家達とも共演がはじまりました。歩みは遅いですが、私にとっては皆素晴らしい事です。小さな会ではあっても、ここからどんどんと大きな世界へと目を向けて、羽ばたいていきたいものです。

今後の琵琶樂人倶楽部にもご期待ください。

和楽器 ブログランキングへ

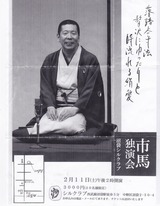

沼袋のシルクラブにで行われた柳亭市馬さんの独演会に行ってきました。

私は仕事では時々落語家さんとご一緒するのですが、自分で落語会に行くことがほとんど無いのです。今回は仲間の花柳面萌さんのお誘いに乗って行ってきました。

とにかく一言「品がある」これほどに品格のある落語を聞いたのは久しぶりですね。私は落語通でも何でもないですが、TVなどで見てもとにかく過剰な表現をする方が多い。それはその場では笑いも取れるし、ウケが良いかも知れませんが、それでは品格が失せてしまう。舞台というのはどんな分野でも表現の場であるのは確かです。しかし等身大の技でもって、尚且つほどよい抑制があるからこそ表現は伝わり、はじめて舞台として成り立つものです。ウケるというのと表現するのは違うものだと思うのです。

市馬さんは、その「ほど」の良さがある。だから姿がいい。声も良い。そして何といっても語り口が穏やかで自然。派手なしゃべりや動きで笑いを取るのでは無く、あくまで話の中身で聞き手をつかむ。その上色々なものに素養があるのを感じました。特に歌関係がお好きなようで、謡曲、浪曲、新内などなど身についているものが無理なく出てきます。いや~良い芸をお持ちです。大変感心しました。

品の良さとは何か、これはなかなか言葉で言うのは難しい。綺麗に着飾っていても品の悪い人も居るし、ジーパン履いて居ても品の良い人は良い。品格はどうしても、そこに居るだけで姿に出てしまいます。綺麗とか美人とかイケメンとかそういうことでは無く、佇まいといえば良いでしょうか。近頃は姿のよろしくない人を見かけることが多くなりましたね・・・・。

先ずは良い姿をしていること。そしてその人の等身大から無理なく出て来るものが、技を通して舞台に乗ると、素晴らしい空間が生まれてくるのだと思います。

ただ舞台人として気をつけなくてはけないのは、舞台というものは常に非日常の場であるということ。日常が見えるようではただの素人です。だから等身大という事を誤解してはいけません。舞台に於いて「自然」とは、普段通りということではないのです。

かといって無理して過剰な表現をして芸人ぶっていたり、上品ぶってもいけません。身についているものが自然に出て来るので、その人以上にはならないのです。

上手く書けませんが、その辺のバランスを持った人だけが舞台に立つ事が出来、舞台人として生きていけるのです。自分の芸を聞いてくれる人が居るだけでいい、なんて自分を甘やかして日々の食い扶持だけ追っかけているようでは、とても続きません。常に上を向いて創造して行く事が出来なければ、舞台には立てないのです。そして、そこに「ほど」の感性が宿った人だけが一流になるんだな、と市馬さんの落語を聞いていて思いました。

幸いにして私の周りには姿が良い人がいっぱいいます。私も是非そうでありたいものです。

和楽器 ブログランキングへ

徳島鳴門の東林院にて演奏会をやってきました。私のいとこの同級生で、和紙等自然素材を使った現代アートの作家 楡木令子さんから一昨年声がかかり、長い時間を経て実現した演奏会でした。

四国は一度ほんのちょっと観光しただけで、演奏会はまだやったことが無かったので、今回はワクワクとしながらの徳島入りでした。前の日に大阪に一泊して、大阪では定番となった「焼酎バー純」で語り部の竹崎利信さんと飲み明かし、日が空けてからバスにて徳島に向かいましたが、乗り物好きな私としては、バスで瀬戸内海を渡るのも気持ちよかったです。

四国は一度ほんのちょっと観光しただけで、演奏会はまだやったことが無かったので、今回はワクワクとしながらの徳島入りでした。前の日に大阪に一泊して、大阪では定番となった「焼酎バー純」で語り部の竹崎利信さんと飲み明かし、日が空けてからバスにて徳島に向かいましたが、乗り物好きな私としては、バスで瀬戸内海を渡るのも気持ちよかったです。

今回はREFLECTIONSでコンビを組む大浦典子さんと久しぶりに「邦楽」で演奏してきました。四国は平家ゆかりの地でもありますので、定番の祇園精舎、敦盛などをやりましたが、やはり一番人気は「まろばし」でしたね。大浦さんのソロもいつもながら素晴らしく、皆さん感激していました。やはりサウンドの方が入り易いのでしょうね。演奏の次の日には、スタッフの方々と楡木さんのアトリエ(古い酒蔵跡)に伺いました。

楡木さんと大浦さん。アトリエ前にて

変わった楽器を持っているのは、昨年NHKのオヤジバンドコンテストで優勝した青木さん。大和琴といわれる創作楽器で大浦さんとセッション中。私もこの琴を弾かせてもらって3人で楽しんできました。

東林院の副住職 加藤一真さんは、文化活動を通して、

葬式仏教では無い、本来の仏教の教えを様々な形で伝えていこうという志を持って、色々な活動をしている方です。

今回は、そんな一真さんを慕う若者達がこぞってスタッフをやってくれて、素敵な交流が出来ました。スタッフの中には得度した人も2人ほどいて、一真さんの活動が徐々に実りあるものとなっているようです。

こういうお寺での演奏会はとにかくすがすがしく気持ちが良い。そして不思議と縁は繋がって行きます。共通の知り合いが居たり、思ってもないつながりを発見したりして、自分が何かに包まれたように楽しくて豊かな気持ちになって行くのです。

現代はいつもスマホいじってネットやメールしているような人が普通だと思われている時代。そんな情報やものに人間が振り回されている現代に、地域のコミュニティーの人達がお寺に集い、素敵な音楽を聴き、交流して元気になって行くなんて素晴らしいじゃないですか。本来お寺はそういう所だったはず。一真さんにはこれからもどんどんがんばって欲しいです。及ばずながら応援しますよ!!

四国での初演奏会は、素敵な縁に包まれた想い出となりました。

和楽器 ブログランキングへ

お帰り

お帰り

毎年この時期は作曲に当てています。今年もそうなのですが、新しい曲想を得るために色々な音楽を聴いていて、今年は今まで積極的に聴かなかったドイツ系のクラシックを結構聴いています。特にブラームス。これまではフランス系ばかり聴いていたのですが、友人の勧めで聴いてみたら、これが結構いいんだな。オイストラフが弾くヴァイオリン協奏曲はほぼ毎日の定番です。それから、これもあまり聴いていなかったハイフェッツの演奏。やっぱり凄いな~~。ただいまブルッフのViコンチェルト「Scotish Fantasy」を聞きながら書いてます。目の前に情景が広がって行くよう。

毎年この時期は作曲に当てています。今年もそうなのですが、新しい曲想を得るために色々な音楽を聴いていて、今年は今まで積極的に聴かなかったドイツ系のクラシックを結構聴いています。特にブラームス。これまではフランス系ばかり聴いていたのですが、友人の勧めで聴いてみたら、これが結構いいんだな。オイストラフが弾くヴァイオリン協奏曲はほぼ毎日の定番です。それから、これもあまり聴いていなかったハイフェッツの演奏。やっぱり凄いな~~。ただいまブルッフのViコンチェルト「Scotish Fantasy」を聞きながら書いてます。目の前に情景が広がって行くよう。

こんな中で、琵琶樂人倶楽部ではその歴史を辿り、明確にレクチャーすることで、先ずは歴史認識をしっかりと正し、それぞれの時代の琵琶楽の魅力を紹介し、そこから次世代への可能性を探っていこう、という主旨で始まったのです。場所を提供してくれている名曲喫茶ヴィオロンのマスターにはとにかく感謝しかありません

こんな中で、琵琶樂人倶楽部ではその歴史を辿り、明確にレクチャーすることで、先ずは歴史認識をしっかりと正し、それぞれの時代の琵琶楽の魅力を紹介し、そこから次世代への可能性を探っていこう、という主旨で始まったのです。場所を提供してくれている名曲喫茶ヴィオロンのマスターにはとにかく感謝しかありません

四国は一度ほんのちょっと観光しただけで、演奏会はまだやったことが無かったので、今回はワクワクとしながらの徳島入りでした。前の日に大阪に一泊して、大阪では定番となった「焼酎バー純」で語り部の竹崎利信さんと飲み明かし、日が空けてからバスにて徳島に向かいましたが、乗り物好きな私としては、バスで瀬戸内海を渡るのも気持ちよかったです。

四国は一度ほんのちょっと観光しただけで、演奏会はまだやったことが無かったので、今回はワクワクとしながらの徳島入りでした。前の日に大阪に一泊して、大阪では定番となった「焼酎バー純」で語り部の竹崎利信さんと飲み明かし、日が空けてからバスにて徳島に向かいましたが、乗り物好きな私としては、バスで瀬戸内海を渡るのも気持ちよかったです。