近頃は何故かよく目眩がします。春休みが長すぎて、まだ桜の園の幻想世界にいるんでしょうか。その桜ももう見納め。今年は色々なところで桜を堪能しました。花や自然に囲まれ、その姿を目にするというのは、創作する人にとっては良い刺激です。その時々を楽しむということは何かを生み出すには大事な事で、さらに一緒に楽しむ相手がいるというのも大切な事。音楽は創造性無き所には存在しないので、創造性を刺激するお花見もしっかり音楽活動なのです!!

この春休みには結局3曲作曲しました。まあ譜面上のことなので、これから練り上げて、レパートリーとなってゆくのはもっと先なのですが、ぶらぶらしている割には仕事をしているじゃん、と我ながら悦に入っているのであります。まだ2曲ほど作ると思うので、稼ぎは二の次としてまあまあ働いているかな??

作曲したのは薩摩琵琶の独奏曲(器楽)、楽琵琶と笛のデュオ、尺八と薩摩琵琶のデュオ(こちらも器楽)の3曲です。このほかに楽琵琶の独奏曲、楽琵琶と笛のデュオを作るつもりです。そしてまたCDを作って、どんどんと世に出して行きますよ。今まで出した6枚のCDの曲は、石井紘美先生の1曲を除いてすべて自分の作品ですので、もう琵琶の曲だけでかなりの数を作っています。それらを引っ提げてどんどんアウウェイに飛び出して行きたいです。

来月からは本格的に演奏活動が始まりそうなのですが、今さらながら自分は自分のやり方をやるしかないな、というのがこのところのあらためての実感です。「おまえは昔からそうだよ」といつも周りに言われていますが、年を重ねるほどに余計なものが取れて、ますます自分のスタイルがはっきりしてきます。

琵琶には語りがなくては始まらないと言う方もいるし、私のような器楽派もいる。人其々の考えがあり、其々のスタイルが花開くことが望ましいのです。何事も一つに断定してしまった時に衰退がはじまる。桜も色々な種が咲き誇るからこそ美しいのです。

よくブログでも書いていますが、最近はもっぱらクラシックを聴いています。今はジャズよりもクラシックが来てますね。やはり作品といい、演奏といい、世界が認めるものは素晴らしいレベルを持っています。邦楽でも、かつては永田錦心、宮城道雄、沢井忠夫が闊歩して、邦楽が芸術音楽として世界に向けて発信して行った時代があったのですが、今はそんな沸騰するほどに創造性のある人を見かけなくなりました。どんなスタイルでも良いと思いますが、自分の作品を世に問い、宮城、沢井のように芸術分野で世界と真っ向勝負する人が出て欲しいですね。

春の目眩は何かを生み出す前兆かも???

大きな視野、大きな世界観、私には何をおいてもこれからはこれらが必要です。技術も今までのそれではない、違ったものが必要になってくるでしょう。作曲やプロデュースなどももっと多くのことを求められると思います。プロとして生きてゆくにはお金のことも大事です。お金の話が出来ない人はプロにはなれません。

邦楽界、琵琶界、己の世界、そんな中でのんびりはしていられないのです。

日の出は近い

長かった春休みも終わり、動き出しているこの頃ですが、都内の桜はまだ見頃。今はもう満開ではないですが、そのかわり花びらの絨毯の上を歩きながら、散る花を愛でる極上の時間が残っています。

ひさかたの光のどけき春の日に

ひさかたの光のどけき春の日に

静心なく 花の散るらむ

新宿御苑

こんな歌が自然と出てきますね。

桜を見ていると、色々な風情があり、様々な想いが去来しますが、それは日本人独特の感性でしょう。ヨーロッパの人々のバラに対する想いを我々が今一つ理解できないように、桜には日本人でしか感じられないものがあると思います。

そうした感性はそれぞれに社会を作って、共通概念として受け継がれて行くと思いますが、そこから独自の文化や社会が生まれ、もっと細かな枠組み、例えば会社、学校、業界など独自の感性(常識)なども生まれて行きます。そしていつしか末端には、因習というものも出来上がります。

新宿御苑

新宿御苑

ルソーは「すべての文明は柵で仕切られた不自由さの産物」と言いました。確かに真実ですね。人間はとかく枠を作りたがる。不自由をどこかで求めているのかも知れません。それに対して芸術家は常に挑戦的です。

「芸術は人間の本質を問い、暴くもの」、いつかそんな言葉を聞いたことがありますが、その言葉を実践する為には、小さな枠内の因習に対し創造的破壊をしてゆかないと、本質に辿り着けない。だから芸術家は因習にまみれた社会の中ではその常識を越えた異形となってゆくのです。

以前の私は、そんな異形の芸術家達が好きでした。しかし現代では異形という形を気取る輩が増えてきました。そんな事をつらつらと考えていたこの春休みに、色々なCDを聴いて少し想いが深まりました。

以前から好きだった、ヤーノシュ・シュタルケルのバッハ無伴奏チェロ組曲を、先日もブログに載せたハイフェッツのバッハ無伴奏Viソナタ&パルティータと共にずっと聴いていると、二人の演奏がとても素直なのが判ります。無機質という事ではないのです。変な色が付いていないのです。

以前から好きだった、ヤーノシュ・シュタルケルのバッハ無伴奏チェロ組曲を、先日もブログに載せたハイフェッツのバッハ無伴奏Viソナタ&パルティータと共にずっと聴いていると、二人の演奏がとても素直なのが判ります。無機質という事ではないのです。変な色が付いていないのです。

個性というものは皆が違う顔をしているように、誰にでもあります。しかしそれを外に出そうとすると、そこに余計な色が付いてしまう。徹底的に自分、そして音楽に対し素直になりきる事が出来れば、それは自ずから個性的になり、芸術の求めた本質が立ち現れるのではないか、そんな風に思いました。形式も何も、曲すらも飛び越えて立ち現れる音の姿の美しいこと!!けっして異形ではありません。

新宿御苑

新宿御苑

時代によって良し悪しの価値も変わります。だから社会などというものは、一つの共同幻想に過ぎないのかも知れません。その共同幻想の中に生きる多くの人々が、色々な時代を経ても変わらずに良いと思うもの、ずっと続く通奏低音のようなものは、人間にとって(少なくともある民族にとって)の本質と言えるかも知れません。

平安時代の人が読んだ歌を今我々も共感を持って感じることが出来る、これが現代の我々にも流れる通奏低音ではないでしょうか。そして時代を超えて求められたものだけが「美しさ」を感じさせるのだと思います。

新宿御苑

新宿御苑

また美しさには長い長い時間が必要だとも思います。確かに本質にあるものだったら、時間なんか関係ない。一瞬にして人の心を捉えるでしょう。しかし人は惑いやすいもの。時間を経なければ判らないものがある。時を重ね、受け継がれて行く事で、感性が発露される。桜は美しい。しかし散る桜に深い想いを馳せ、歌を詠むには、感性の熟成という事が必要です。その成熟した感性がなければ、舞い散る桜を愛でる心が沸き上がりません。美しいものは、長い時間をかけて、ものを「美しい」と感じる人の心を育て、そうやって私達の文化は出来上がっていったのです。

色々な時代、色々な政治、色々な人々、色々な感性を経ても尚、その美しさが変わらないもの、「古典」といわれるものは因習もしきたりも何も超え美しいのです。そしてそれを愛でてきた人間もまた美しくなって行くのです。ですから時を経ていないものを軽々しく「古典」と言ってはいけないのです。

新宿御苑

新宿御苑

美しさを受け継ぐこと。桜を美しいと想う感性を受け継ぐことが大事なのではないでしょうか。しかし「多くの人々が感じる」という事はそのままゆがんだ因習へと進む危険な境界線もまた持っています。更にマイノリティーの中に埋もれた美しさというものもあります。だからその美しさにいつしかまとわりついた、しきたりや流行、形式、飾り、因習等、余計なものが何であるかをしっかりと見極めて、それらを超えて、時にそれらを壊し、境界線を見定め、本質を知る事が大切です。何の色も足さず、何も引かない、あるがままの美しさを表す事。それが芸術の役目なのかも知れません。芸術家により、時代により様々な表し方が有ると思います。そうやって文化は豊穣になって行くのだと思います。

どこの国でも同じく、日本もまた、自然の風景、そこに生まれた感性、そして造形、文化・・・皆美しい姿をしているのです。

昨日の東京は桜が満開。昼間は絶好の花見日よりでした。

左はソメイヨシノ発祥の染井稲荷神社の桜。右は地元の善福寺川緑地。桜を眺めていると、気分も晴れやかになって、これからの音楽活動にも弾みを頂いた気分になりました。

相変わらず多くの人と会い、話をし、とてもとても元気をもらっていますが、長かった春休みもそろそろ終わり、琵琶を手にする機会も増えてきました。活動開始です。

桜は人間を喜ばせるが如く毎年咲きます。在原業平や西行の気持ちもよく判りますね。桜を見ていると、満開の姿にその生命力の全てをかけているかのように思えてきますが、今が盛りと咲き誇る大木も、一年の内に輝くときはほんの一瞬。大木たりとも、やがては朽ち、その命を全うして果てるのです。命あるものならば、毎年同じということはあり得ないのが世の中というもの。

楽曲もいつまで経っても同じというものはありません。形に囚われていては、形骸化してその魅力も輝きも失せてきます。古典でも流派の曲でも常に創造性を持って取り組まなくては、ただの焼き直しに終わって、その命を保てない。ちょっとアイデアを加えた位では、とても輝きません。すぐに見すかされてしまいます。これは自分の作った曲にも言えることで、自分がいつ演奏しても新鮮な気持ちでその曲に向かっていけなくなったら、もう演奏は出来ないのです。

善福寺川緑地

昨年から「二つの月」という尺八二管のデュオ曲を、尺八琵琶のデュオに直そうと思って、ぐずぐずしていたら、来月ライブを一緒にやる尺八の方に「是非やってみたいのでがんばってくれ」との嬉しい言葉を頂き、ただいま再挑戦している所です。

この曲は元々はチェロと琵琶のデュオ。それを尺八二管に編曲し、今度また琵琶と尺八に姿を変えている。色々な魅力があるから変わる事が出来るのか、それとも姿を変えないと生きて行けないからなのか・・・・。

私の作品がこれから、他の誰かによって演奏されることがあるかどうか判りませんが、流派を作って伝承させても、形骸化に陥る例があまりにも多いので、私と面識のない一演奏家が意欲的に取り組んでくれると良いですな。激しい創造力を持って、私の作品に新たな命の煌めきを与えて欲しいものです。

バッハの無伴奏Viソナタ&パルティータをこの所よく聞いています。この曲は演奏者によって全然違う。いつの時代も色々な演奏者に色々な想いを持って演奏され、その生命力はどんどん豊かに増してくるようです。それはどの時代にあっても創造性を掻き立てられる魅力的な作品だからこそ、ますます輝いて行くのでしょう。譜面上は同じでもその内面は、演奏者の凄まじいまでの創造力によって様々な変化をしてきているのです。

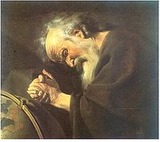

ヘラクレイトスの「パンタレイ」(万物流転)」と言う言葉をご存じでしょうか。命あるものはもちろんのこと、一見変わらないような物体でも、芸術作品でも、時代により、人により価値や意味が変わり、存在自体が変化している。これが人間の作り出す社会に於いての、万物の姿なのだと思います。人間が作り出すものには全て命があると思えば、自然界のものでなくとも確かに納得です。

ヘラクレイトスの「パンタレイ」(万物流転)」と言う言葉をご存じでしょうか。命あるものはもちろんのこと、一見変わらないような物体でも、芸術作品でも、時代により、人により価値や意味が変わり、存在自体が変化している。これが人間の作り出す社会に於いての、万物の姿なのだと思います。人間が作り出すものには全て命があると思えば、自然界のものでなくとも確かに納得です。

変わらないものは無いのかも知れません。古典と言われるものは正に内面変化の代表みたいです。変わらないもの、それは「万物は変わるという事」位でしょうか。

私自身も、日々の出逢いや経験によって常に多くの変化をしています。しかしそれらが次のステージに私を導いてくれるのです。

さあ、舞台に向かいますか。

花粉もようやく収まり、やわらかい春の陽気に包まれて、やっと動き出し始めました。今年のオフシーズンは例年になく色々と考え、多くのアイデアが生まれました。

2012台湾

2012台湾

私はすぐに調子に乗り、奢り、失敗をする。そういう人間です。それを未だ繰り返していますが、失敗する都度、周りに居る心深き、広き人々が私を諭し、反省を促し、次の階段へと後押ししてくれました。昨年も数多くの失敗しました。

そんな私でも、今後の自分の方向性がそれなりに見えている気になっていました。しかしどこかで今一つすっきりしなかった。言葉では色々と書けるものの、心がどこか追いつかなかった。そこでこのオフシーズンに、そのすっきりしない心の元を辿ってみました。

私は本来考える必要も無い目の前のことに囚われて、自分の中のエゴや意地を自分自ら増長させて、それらに振り回されていました。色々な良き仲間達との語らいに導かれ、遅まきながらここに来てそれにやっと気づき、霧が少しずつ晴れてきました。

新たな気持ちで4月からの演奏会をやっていきたいと思います。

田端明先生という方をご存じでしょうか。ハンセン病回復者で、色々と著作を発表している方です。ハンセン病は医学的に伝染しないものと判っても、法律で隔離政策がとられ、患者達は死んでも遺骨は墓にも入れてもらえず、生きていても死んだことにされ、人生を否定されるような、それはそれは壮絶な生活を強いられてきました。小泉政権の時にやっとその法律が無くなりましたが、未だに偏見は残り、続いています。

私は田端先生が書いた文章を、ことあるごとに読み返してます。先生は短歌なども書く方で、別に文章が上手なわけではないですが、その想い、心が身に滲みてくるのです。

先生は21才で瀬戸内海の長島にあるハンセン病施設愛生園に入り、5年後に失明したそうです。私が書くより、是非先生の文章を読んで頂きたい。色々あるのですが、先ずはこの言葉を。

「命は預かっているもの。頂いたものでも、授かったものでもありません」「生きることを許され、生かされている命」と言っています。お寺なんかで何度も聞き、自分でも何度も書いているこの言葉が、先生の文章によって、やっとストンとこの身に落ちてきました。ご興味のある方は先生の名前で検索をかけてみてください。

私は、先生の文章を読む度に涙が流れます。でも私は今まで何度も何度もこの文章を読んで、涙を流してきたのに、ろくに判っていなかった。先生は自分の辛い人生を吐露しているのではない。人間のあり方を綴っているのです。今でも判ったつもりはないですが、最近になってやっと、これを読んで自分の姿がまざまざと見えてきました。自分がどんな生き方をしてきたか、自分のエゴで自分自身がいかに振り回され、時に周りを傷つけ、深い業の中にいたのか見えてきました。

神妙な事を書きましたが、別に出家したわけでも、悟ったわけでも何でもありません。ただ自分の姿が見えてきたのです。良いところも悪いところも・・。

これからも音楽的芸術的な指向は何一つ変わりません。むしろもっと先鋭的になるかも・・。やると思ったことはどんどんやっていきますが、今は心の霧が晴れ、解放された気分になりました。

これからがまた楽しみになりました。

花粉が舞い飛ぶ日々の中、ぬくぬくとくすぶっていたのですが、昨日は雨で花粉の心配も無かったので、たまには外に出て見聞を広げようと思い立ち、Met Live Viewing ヴェルディの「エルナーニ」を観てきました。

左の男性ががエルナーニ役のマルチェッロ・ジョルダーニ。相手役のエルヴィーラには新人のアンジェラ・ミードという若手のお二人。ここに以下の二人のベテランが加わり重厚な舞台となっていました。

この方はカルロ王役のディミトリ・ホヴォロストスキー。独特の発声による見事なバリトンでした。

この方はカルロ王役のディミトリ・ホヴォロストスキー。独特の発声による見事なバリトンでした。

そして写真が小さいのですが、このバスのフェルッチオ・フルラネットが本当に素晴らしかったです。さすがの存在感。今回一番のお気に入りです。

そして写真が小さいのですが、このバスのフェルッチオ・フルラネットが本当に素晴らしかったです。さすがの存在感。今回一番のお気に入りです。

ヴェルディの作品は大げさな感じではあるのですが、歌手の方も気合いが入るようで、「ヴェルディ歌い」と言われるヴェルディ専門に歌う方がいる位、特別なもののようです。日本人にはちょっと理解しがたいような展開、濃~い表現等満載ですが、言語も何も飛び越えて酔いしれることが出来ました。歌に関しての考察はまたいつか書きます。

Metの舞台を目指して世界中からオペラ歌手が集まり、オーディションでしのぎを削って役を獲得している。そんな新人が、主役としてドミンゴやパバロッティなどの超一流と共演するのです。肩書きではない、実力でトップにまで行ける、こういうシステムは実に素晴らしいです。受賞歴や肩書きで、格がどうのこうのと言っている所とは大違い。

もちろん監督はじめ、美術や演出のスタッフも最高の仕事をする。もう凄いクウォリティーに仕上がらない訳がないのです。そして劇場には溢れんばかりの観客が待ちに待っている。客席に居る観客の顔を見ると、オペラを愛し、Metを愛し、「これこそが我々の文化なのだ」と叫びたい位の喜びに満ちて、その時間を謳歌している。

この熱気、この充実、これこそが舞台!!。オペラが、音楽が人々と共にあるというのは本当に素晴らしいです。

日本では、音楽をやっていると「良いご身分で」なんて言われてしまうお国柄。特に邦楽は働く必要のない人がやって居る、というような現状が未だ続いています。少しばかり活動しているだけで、「プロです」なんて顔してまかり通る、そんな状態なのです。

今の日本の伝統芸能は、実はほとんど明治期に出来上がったものですが、日本人自体がそういうことも全く知らない。誇りを持ってオペラを味わい楽しんでいる観客とはあまりにも違いすぎると思いませんか。

私は、現代でも過去でも大衆芸能が人々と共にあるなんてのは、マスコミに操作された幻想でしかないと思っています。どんなタイプのものがあっても良いと思いますが、単なる流行ではなくて、我々が何代にもわたり、誇りに思えるような音楽が、この日本の社会の中に無いのがおかしいのです。

その場が盛り上がればよい、楽しいが一番・・・、そんな程度の音楽で満足ですか?私は嫌です。

Metのオペラを待ち望む観客のように、日本人が自国の音楽を誇りに想い、そしてそれを楽しめる。そんな国になって欲しいのです。

今日は元気をもらった!!

ひさかたの光のどけき春の日に

ひさかたの光のどけき春の日に

以前から好きだった、ヤーノシュ・シュタルケルのバッハ無伴奏チェロ組曲を、先日もブログに載せたハイフェッツのバッハ無伴奏Viソナタ&パルティータと共にずっと聴いていると、二人の演奏がとても素直なのが判ります。無機質という事ではないのです。変な色が付いていないのです。

以前から好きだった、ヤーノシュ・シュタルケルのバッハ無伴奏チェロ組曲を、先日もブログに載せたハイフェッツのバッハ無伴奏Viソナタ&パルティータと共にずっと聴いていると、二人の演奏がとても素直なのが判ります。無機質という事ではないのです。変な色が付いていないのです。

新宿御苑

新宿御苑

ヘラクレイトスの「パンタレイ」(万物流転)」と言う言葉をご存じでしょうか。命あるものはもちろんのこと、一見変わらないような物体でも、芸術作品でも、時代により、人により価値や意味が変わり、存在自体が変化している。これが人間の作り出す社会に於いての、万物の姿なのだと思います。人間が作り出すものには全て命があると思えば、自然界のものでなくとも確かに納得です。

ヘラクレイトスの「パンタレイ」(万物流転)」と言う言葉をご存じでしょうか。命あるものはもちろんのこと、一見変わらないような物体でも、芸術作品でも、時代により、人により価値や意味が変わり、存在自体が変化している。これが人間の作り出す社会に於いての、万物の姿なのだと思います。人間が作り出すものには全て命があると思えば、自然界のものでなくとも確かに納得です。

この方はカルロ王役のディミトリ・ホヴォロストスキー。独特の発声による見事なバリトンでした。

この方はカルロ王役のディミトリ・ホヴォロストスキー。独特の発声による見事なバリトンでした。 そして写真が小さいのですが、このバスのフェルッチオ・フルラネットが本当に素晴らしかったです。さすがの存在感。今回一番のお気に入りです。

そして写真が小さいのですが、このバスのフェルッチオ・フルラネットが本当に素晴らしかったです。さすがの存在感。今回一番のお気に入りです。