今月の琵琶樂人倶楽部は俳優の伊藤哲哉さんを迎えて、宮沢賢治の「二十六夜」を私の琵琶と共に語って頂きます。3.11の会もあるのですが、その報告はまた後日に。

伊藤さんは黒澤映画や伊丹十三監督の作品などに出演し、舞台では蜷川幸雄、井上ひさしのこまつ座、前進座、他TVドラマなどで活躍してきたベテラン俳優で、自身も琵琶を弾き、一人語りで「耳なし芳一」を随分とやっていますので、ご存じの方も多いかと思います。私は伊藤さんとはもう長いお付き合いで、本当に色々と勉強させてもらいました。「この部分は誰が喋っている?。主人公を知っている人か、それとも後世の主人公を慕う人か」「カメラの位置はどこにある」「ここは近くからのアップなのか、引いて撮っているのか」、「人物のキャラ設定は」等々場面を映像的に捉える手法をしっかりと教えてもらいました。私はあまり弾き語りはやりませんが、私の弾き語りスタイルは完全に伊藤メソッドです。「敦盛~月下の笛」なんかは、伊藤さんのアドバイスがあってこそオリジナル作品として成立したと思っています。

伊藤さんは黒澤映画や伊丹十三監督の作品などに出演し、舞台では蜷川幸雄、井上ひさしのこまつ座、前進座、他TVドラマなどで活躍してきたベテラン俳優で、自身も琵琶を弾き、一人語りで「耳なし芳一」を随分とやっていますので、ご存じの方も多いかと思います。私は伊藤さんとはもう長いお付き合いで、本当に色々と勉強させてもらいました。「この部分は誰が喋っている?。主人公を知っている人か、それとも後世の主人公を慕う人か」「カメラの位置はどこにある」「ここは近くからのアップなのか、引いて撮っているのか」、「人物のキャラ設定は」等々場面を映像的に捉える手法をしっかりと教えてもらいました。私はあまり弾き語りはやりませんが、私の弾き語りスタイルは完全に伊藤メソッドです。「敦盛~月下の笛」なんかは、伊藤さんのアドバイスがあってこそオリジナル作品として成立したと思っています。

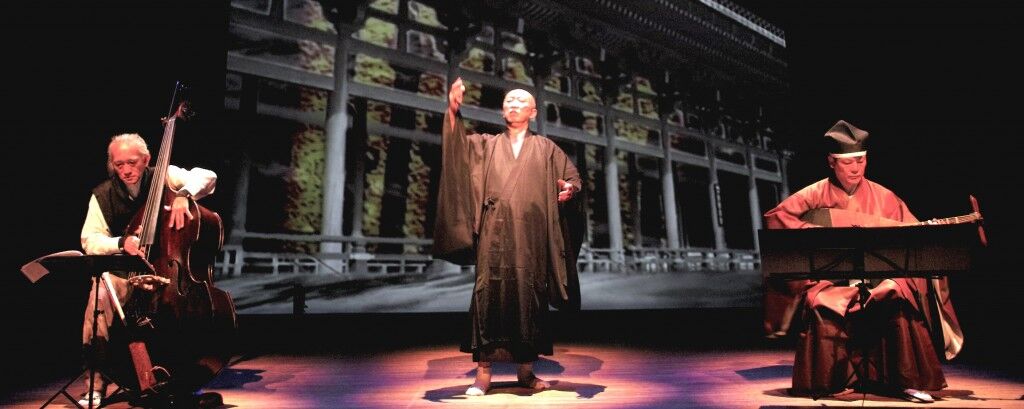

ここ何年かはよく一緒に方丈記をよくやりました。六本木のストライプハウスや、阿佐ヶ谷のルーテルむさしの教会、相模原南市民ホール、兵庫の芸術文化センターなど旅もしましたし、行く先々で飽きもせずよく呑みましたね。

こちらは左が神戸芸術文化センターホール、右がルーテルむさしの教会で方丈記の公演をやった時のものです。コントラバスは故 水野俊介さん、映像はヒグマ春夫さん。

伊藤さんとはこんな感じで長い事色々やってきたのですが、昨年、毎度のようにガブガブと麦酒を飲みながらあれこれ話をしている中で、この「二十六夜」の話題になって、今こそやるべきなんじゃないかという事で意気投合しまして稽古をしてきました。伊藤さんは宮沢賢治の作品はもう何度となく独演会などで上演していて、作品だけでなく、賢治の人物像に関してもかなり研究されているので、稽古をするたびに深まって行くのを感じています。

この作品はとても長く、休憩を入れると2時間以上かかるのですが、何か手ごたえのようなものを感じているので、方丈記の時のように再演が続くような気がしています。

六本木ストライプハウスにて photo 新藤義久

私は以前から声と琵琶を切り離して行く事を推奨してきました。弾き語りも琵琶樂の形として魅力がありますが、あのままの歌い方と弾き方しかしない事は、琵琶の魅力のほんの一部しか聞いて頂けず、本当に残念だと思っています。どの国の音楽でもラブソングの無いジャンルはありません。そのラブソングが琵琶樂にはほとんど無いのです。バラードもアップテンポも無く、楽曲の構造も一つしかなく、歌詞の内容が変わるだけ。しかも歌詞の内容は戦争や人の死を扱うものがやたらと多く、「あわれ」「悲しい」やら「忠君」というものに終始しているのは残念でなりません。これでは広くリスナーの心をつかむことが出来ないのは誰の目から見ても明らか。マニアの為の音楽に成ってしまっています。

音楽として、そして舞台として魅力的な世界を創って行くには、やはり専門性が必要です。三味線音楽も歌・絃共に専門になり、三味線だけで様々な音楽演劇ジャンルを創り出しました。世界の音楽を見てもしかりです。弾き語りも一つのスタイルですが、それだけでは歌はいつまで経っても専門の歌い手のようには深まらず、あれだけ他にはあり得ない魅力あふれる絃の音色も声の合いの手にしかならず、あの唯一無二の音色も響かせる事が出来ません。音楽全体を更に豊かにして行くには、それぞれに専門に取り組むことが必須であり、世界の音楽を見ても、他の日本の音楽を見ても明らかだと私は考えています。そしてそういう変化をして行く中で音楽は世に添って行くのだとも思っています。

人間は自分が取得したものはなかなか手放さないし、それ以外を認めようとはしません。自分が勉強して培ってきたもの以外を認めたくないという、無意識の心の防御壁を作ってしまいます。個人の心の中でも同じでしょう。無意識に自分以外のものに対する恐れがあるので、何かに寄りかかって、同じ意見を持つ者といつも一緒につるんで、他のものに晒されることも少なく、常に楽な方を選んでしまう。それはいつ迄も小さな自分という牢獄の中に住んでいるという事です。

私は若き日に、ジャズミュージシャンに憧れて上京しました。そのジャズの世界は20代後半で離れましたが、だからこそ今琵琶に転向した時にもかぶれることなく、自分の視点を持って取り組み、ジャズの知識や経験が大いに役に立って沢山の作品を創って活動して来れたと思っています。ジャズをやっていた頃は若かったこともあって、雰囲気にかぶれているばかりで、自分自身の事も音楽もまるで解ってなかったのです。憧れやこだわり等、何かに固執した心を手放してあげる事で、はじめて自由になり、本来の自分を取り戻せることがいくらでもあると思います。琵琶樂がただのオタク趣味になってしまうのはあまりにも悲しい。こんなに魅力的な音色を持ち、表現力を持った楽器が千年以上の歴史を持ってこの風土に伝えられてきたのだから、それをマニアの手なぐさみにしたくはないのです。

私は宮本武蔵に結構興味があって、このブログでも色々と書いていますが、ご存じのように武蔵は孤高

私は宮本武蔵に結構興味があって、このブログでも色々と書いていますが、ご存じのように武蔵は孤高

でしたので、勝手な思い込みや誤解も多く、ただの一匹狼のように思っている人も沢山居る事と思います。しかし実はその考え方や行動は、現代にこそ通じるものがあり、かなり革新的な感性の持ち主と言えます。「武士はこうでなくてはならない」という部分を軽々と超えて、ヴィジョンを見据えてやり方も技も変えて行くその姿勢は、気づかない内に溢れる情報で頭を固くしてしまっている現代人に大いなる示唆を与えてくれます。だから今でもその姿を追いかける人が絶えないのです。

現代は昭和時代のように終身雇用の会社組織に寄りかかって生きて行く時代ではないし、大声を出せば何とかなると思っているような昭和親父の考え方も行動も通用しません。ジェンダー問題も国際情勢も皆しかり。昔とは大きく変わっているのです。こういう時代に何が本質か見極め、それに向かうためにやり方も技も変えて行く事が出来ない人がどうなって行くか、皆様にもよくお解りの事だと思います。

やり方は人それぞれあると思います。柳生宗矩のように新たな武士の在り方を模索し、政治家として生きて行くタイプも居れば、武蔵の様な独自の道を行く人も居る。激動する時代の中で、要は自分の行く道が見えない人はただ流されて宗矩の父の石舟斎のように「兵法の勝ちを取りても 世の海を渡りかねたる石の舟かな」と時代の中に沈んで行くだけなのです。

2015年琵琶樂人倶楽部にて伊藤哲哉さんと方丈記上演中

私は琵琶での活動の最初から、様々な共演者と共に音楽を創り、特にここ10年程、色んな声の専門家と組んで舞台をやって来ました。今はそれが幸いして多種多様なジャンルの舞台で演奏することにつながり、それもその総ての舞台に於いて自分で作曲した曲を演奏しています。形は色々ながら全てに於いて自分の音楽を演奏できるのは嬉しいですね。大体私は演奏スタイルからして伴奏者には向きませんので、どんなジャンルの方とでも共演者として舞台に立ちます。だから結局私が曲を書くしかないのです。そのせいもあってどんな共演者、どんな舞台であっても自分の音楽を常に演奏しているという意識で舞台に立ちます。

語り手によっては自分の伴奏として楽器の音を入れたいという人も多いですし、歌い手踊り手などは、自分が主役、他は伴奏という意識でしか舞台を張れない人も多いです。そういう人とでは、やはり一緒に創るという作業が出来ません。つまりその歌い手踊り手の持っている世界をやるだけで、二人の頭脳と感性が一緒になって創り出す大きな世界は創りようがないのです。勿論これ迄結構なギャラをもらってそんな伴奏の仕事をしたこともありますが、そういう仕事は私には向きませんね。

伊藤哲哉さんとは、これ迄一緒に舞台を創るという形でやって来たのが良かったですね。とにかく語りのレベルがはんぱなく凄い。まるで映画を見ているように話しの内容が迫って目に見えるようです。伊藤さんは自分の演目として琵琶を抱えながら「耳なし芳一」をやっていますが、今回の「二十六夜」のようなものは。一緒に組んでこそ成立する世界です。お勧めですよ。

2024年3月13日(水)第193回琵琶樂人倶楽部 「語る×琵琶」賢治を語る

場所:名曲喫茶ヴィオロン

時間:19時00分開演

料金:1000円(コーヒー付)

出演:塩高和之(薩摩琵琶)ゲスト 伊藤哲哉(語り)

演目:二十六夜(宮沢賢治)

PS:実は琵琶樂人倶楽部では珍しく、席がもうかなり埋まってしまっていますので、ご興味ある方は是非ご一報ください。

神田川沿いの桜 昨年

神田川沿いの桜 昨年

世阿弥は父観阿弥の最後の駿河浅間神社(よく子供の頃行ってました)での演能の姿を「まことに得たりし花」としています。芸の物数を尽くすという方面は若手にゆずり、「安きところを少々(すくなすくな)と色へてせしかども、花は弥増しに見えにしなり、これ、誠に得たりし花なるが故に、能は枝葉も少なく、老木になるまで、花は散らで残りしなり。これ眼のあたり、老骨に残りし花の証拠なり」と書いていますね。また脇の為手に花を持たせて」とも書いていて、自分の演技を少々(すくなすくな)と抑制し、助演者の芸の花を持たせることが、場を華やかに彩どるとも言っています。そうしながら、一身に場をまとめ上げてしまう。老木でありながら技巧も狙わず、物数を見せる芸(よそ目の花)が無くなった後にこそ、「まことの花」を持っているかどうかが見えてくる。そんな父観阿弥の姿を理想としたのだと思います。

世阿弥は父観阿弥の最後の駿河浅間神社(よく子供の頃行ってました)での演能の姿を「まことに得たりし花」としています。芸の物数を尽くすという方面は若手にゆずり、「安きところを少々(すくなすくな)と色へてせしかども、花は弥増しに見えにしなり、これ、誠に得たりし花なるが故に、能は枝葉も少なく、老木になるまで、花は散らで残りしなり。これ眼のあたり、老骨に残りし花の証拠なり」と書いていますね。また脇の為手に花を持たせて」とも書いていて、自分の演技を少々(すくなすくな)と抑制し、助演者の芸の花を持たせることが、場を華やかに彩どるとも言っています。そうしながら、一身に場をまとめ上げてしまう。老木でありながら技巧も狙わず、物数を見せる芸(よそ目の花)が無くなった後にこそ、「まことの花」を持っているかどうかが見えてくる。そんな父観阿弥の姿を理想としたのだと思います。

先日の伊藤さんも全く硬さを感じませんでした。私は朗読や語りをする人とは随分仕事をしてきましたが、まだまだ力を入れる事で表現している、頑張っているという意識になる人が多いですね。力を入れて身体を硬くさせると、出てくるものはかえって単純で薄っぺらいものになってしまいます。大声出して何かやっている気分になるというのは、あまりに素人っぽいという事に気づいていないという事です。特に少し経験や技術がある人、またはあると思い込んでいる人は、その硬さがなかなか取れないように思います。初心の人はこだわりもプライドも無いので、アドバイスをするとすぐ取れるのですが、妙に自信があり、私はプロだなどとプライドを持っている人はなかなか取れませんね。

先日の伊藤さんも全く硬さを感じませんでした。私は朗読や語りをする人とは随分仕事をしてきましたが、まだまだ力を入れる事で表現している、頑張っているという意識になる人が多いですね。力を入れて身体を硬くさせると、出てくるものはかえって単純で薄っぺらいものになってしまいます。大声出して何かやっている気分になるというのは、あまりに素人っぽいという事に気づいていないという事です。特に少し経験や技術がある人、またはあると思い込んでいる人は、その硬さがなかなか取れないように思います。初心の人はこだわりもプライドも無いので、アドバイスをするとすぐ取れるのですが、妙に自信があり、私はプロだなどとプライドを持っている人はなかなか取れませんね。

伊藤さんは黒澤映画や伊丹十三監督の作品などに出演し、舞台では蜷川幸雄、井上ひさしのこまつ座、前進座、他TVドラマなどで活躍してきたベテラン俳優で、自身も琵琶を弾き、一人語りで「耳なし芳一」を随分とやっていますので、ご存じの方も多いかと思います。私は伊藤さんとはもう長いお付き合いで、本当に色々と勉強させてもらいました。「この部分は誰が喋っている?。主人公を知っている人か、それとも後世の主人公を慕う人か」「カメラの位置はどこにある」「ここは近くからのアップなのか、引いて撮っているのか」、「人物のキャラ設定は」等々場面を映像的に捉える手法をしっかりと教えてもらいました。私はあまり弾き語りはやりませんが、私の弾き語りスタイルは完全に伊藤メソッドです。「敦盛~月下の笛」なんかは、伊藤さんのアドバイスがあってこそオリジナル作品として成立したと思っています。

伊藤さんは黒澤映画や伊丹十三監督の作品などに出演し、舞台では蜷川幸雄、井上ひさしのこまつ座、前進座、他TVドラマなどで活躍してきたベテラン俳優で、自身も琵琶を弾き、一人語りで「耳なし芳一」を随分とやっていますので、ご存じの方も多いかと思います。私は伊藤さんとはもう長いお付き合いで、本当に色々と勉強させてもらいました。「この部分は誰が喋っている?。主人公を知っている人か、それとも後世の主人公を慕う人か」「カメラの位置はどこにある」「ここは近くからのアップなのか、引いて撮っているのか」、「人物のキャラ設定は」等々場面を映像的に捉える手法をしっかりと教えてもらいました。私はあまり弾き語りはやりませんが、私の弾き語りスタイルは完全に伊藤メソッドです。「敦盛~月下の笛」なんかは、伊藤さんのアドバイスがあってこそオリジナル作品として成立したと思っています。

私は宮本武蔵に結構興味があって、このブログでも色々と書いていますが、ご存じのように武蔵は孤高

私は宮本武蔵に結構興味があって、このブログでも色々と書いていますが、ご存じのように武蔵は孤高