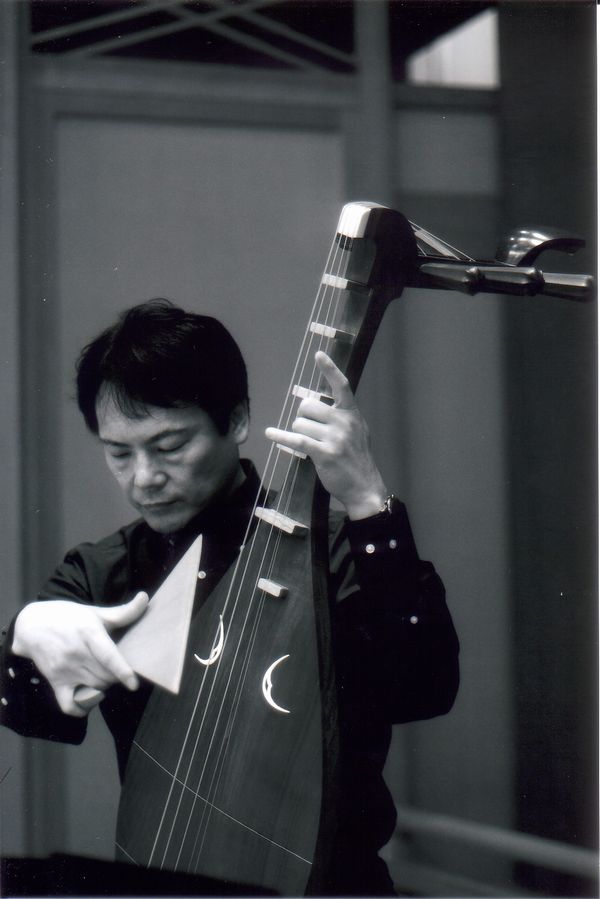

話は前後しますが、滋賀に行く前に大阪のコモンカフェでライブをやってきました。

私はいわゆるライブという感じのものは、もうほとんどやっていなくて、ライブハウスでの演奏は大阪のこのコモンカフェでやる位でしょうか。今回は笛の大浦さんとのライブでした。

私はいわゆるライブという感じのものは、もうほとんどやっていなくて、ライブハウスでの演奏は大阪のこのコモンカフェでやる位でしょうか。今回は笛の大浦さんとのライブでした。

この日大阪は梅雨入り。もう絹糸の弦は思いっきり湿気を吸って、チューニングがぐにゃぐにゃの状態でした。演奏中もお構いなしに音程が崩れ、これほどに悩まされた演奏会は初めてでした。

ライブをいつもブッキングしてくれる中沢さん

ライブをいつもブッキングしてくれる中沢さん

楽琵琶をこの時期に持って出るツアーも初めてでしたが、いつもの大雑把な調子でタカをくくっていたら、ばっちりと琵琶からしっぺ返しをされてしまいました。「もっと楽器に、演奏に、音楽に謙虚になりなさい!」と叱られているようで、大いに反省。

この反省があったればこそ、次の滋賀の公演は天気にも恵まればっちりだったのですが、何かを教えられているという感じがしてなりませんでした。

大阪ではもはや定番となった、焼酎バー純でふた晩続けて、語り部の竹崎利信さんと飲み明かし、お清めして来ました。

大阪ではもはや定番となった、焼酎バー純でふた晩続けて、語り部の竹崎利信さんと飲み明かし、お清めして来ました。

ここのマスターはジャズギターをやっている方なので、話が面白い。私とマスター以外はきっと訳判らないと思いますが、そんなオタク話にも付き合っていただいて、嬉しい限りです。

大阪は私にとって、いつ行っても暖かく迎え入れてくれる街です。毎回行く度にカメラマンの赤坂友昭さんと会って話をして、海月文庫でおしゃべりして、麓鳴館でコーヒー飲んで・・・大阪の多くの友人たちは皆優しく、面倒見の良い人ばかり。ついつい甘えてしまうそうな位皆情が厚い。東京のように殺伐として、笑顔の裏でべろ出しているような街とは違う。

実は次の日に心斎端で通り魔事件があったのですが、あの情に溢れた街での惨劇にがっくりと来てしまいました。私は前の日ちょうどあの辺りに居たのです。

私が琵琶奏者として活動を始めたのが大阪でした。小さいギャラリーやアートサロンを片っ端から周り、演奏し、自分の活動基盤を作りました。ソロの演奏はもちろんですが、笛の阿部慶子さんとも、かなりの演奏会をやりました。しかしどこでやっても皆温かく迎え入れてくれて、今でもお付き合いのある方が沢山居るのです。

もう10年以上大阪に通い、ちょっと慣れてきた時に、しっかりと琵琶からおしかりを受け、あの惨劇で街の怖さも知り、「初心に戻れ」と言われているようにも感じました。

この所、いつも私の身に起こる全ての物事が、何かを私に語りかけているような気がしてならないのです。音楽はもちろん、日々の出来事も、出会いも、全ての事が私に何かしらのメッセージを与えているように思うのです。

今、正に変わり目に立つ私に、大阪の街はまた多くの事を教えてくれました。

和楽器 ブログランキングへ

先日、滋賀の湖東(琵琶湖の東側)にある常慶寺にて、親鸞聖人七百五十回御遠忌の法要に雅楽の楽人として直垂姿で演奏してきました。

50年に一度の法要ということで、もう二度と出来ない貴重な体験でした。上の写真は京都の時のもの。まだ写真が来ていないので、届いたら随時UPします。

滋賀は集落ごとにお寺があって、集落の人々がお寺を皆で支え守っている環境が今でも色濃く残っています。高野山のような山の上に居るプロの僧侶という感じではなく、こちらのご住職は地域の人と一緒に暮らしている。集落はお寺を中心に寄り添って、集い、日々の出来事を語り合い暮らしている。そんな集落の人たちは皆素朴で淡々と、しかし着実に地に足をつけて生きている感じがしました。その姿に触れていると、都会に住む自分がとてもうわっついた風にも感じられました。

![toyosato-7-1-p-1[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/06/5985c3d8-s.gif) 常慶寺

常慶寺

人間は大きな範囲では生きられない、と私は思っています。世界中飛び回って仕事しても、やはり自分の地元と言えるのは限られた範囲しかない。その地元で淡々と日々の暮らしを全うすることが当たり前な生き方なのですが、私のような都会に住んでいる者は、その所をいつしか忘れてしまう。世界中の食べ物が食べられ、世界中の情報を目にする事が凄い事、といつしか思わされて、自分でも判らない内に本当の暮らしというものを見失っている気がします。法要とその後の演奏会を通して、今回は色々な事を感じました。

時代は変わります。文化も常に創造されてゆくものだと、私は思っています。変遷して行く姿こそが文化だと思っています。だから邦楽が変化して行くのは大賛成です。「これでなくては邦楽ではない」などと言う人もいますが、ドレミが入ろうが、平均律が入ろうが、そうした外側のものを、有史以来どんどんと取り入れて今の日本があります。大陸から渡来人が来て、農業が始まり、国家システムが変わり、仏教が入ってきて、雅楽が入ってきて・・・・。どんどんと入ってきて、それらを昇華して日本の文化にしてしまったのです。それは現代でも刻々と変化しているのです。日本は外来のものを取りれて、自国のものと混ぜ合わせて、新しい文化にしてしまう天才かもしれません。

だからある一部分、一時代をとってこれが日本の音楽だなどという事は出来ません。日の丸をさして軍国主義だというのと同じです。「これが日本の文化であって、これは違う」という意見をよく耳にしますが、どの時代の事をさして日本のものと言っているか判りません。平安時代の国風化した雅楽?鎌倉仏教や平家琵琶?室町の能や茶道?江戸時代の歌舞伎?明治の薩摩琵琶や筑前琵琶?明清楽?美空ひばり?どれでしょう???私には全てが日本文化であり、その変遷の過程こそが日本の文化であると思えて仕方が無いのです。

そんな変遷し続ける文化と、変わらずに受け継がれる土地そして生活。どの時代の人々もその両面を抱えながら生きています。

時の流れの中にしか生きられない我々は、常に自分の生きるべき土地に根を張り、その時々に沸き起こるものを見極めながら時代と対峙して行かなければなりません。蘊蓄や理屈を口にする私のような都会人は、自分が着実に日々を生きていないから、常にそういうものに頼っているのかもしれません。生きるべき土地に着実に生きていれば、そんな理屈を口にしなくても時代を受け入れ、日々を受け入れ、喜びに満ちた毎日を過ごせるのでしょう。

琵琶湖と竹生島

琵琶湖と竹生島

このツアーでは、人間が人間らしく土地に生き、時の中で気負いなく日々を過ごしている集落の方々姿に触れ、とても心温まり自分を顧みました。時代の変遷の中で、自分に与えられた土地に暮らし、与えられたものを敬意を持って継承して行く。これがまともな生き方なのだと感じました。

人間だれしも日々の暮らしの中には迷いも間違いもある事でしょう。しかしそうした色々な事に囲まれた人間の営みの中で、長い時間継承されてきたものには何か意味がある。意味があるからこそ伝えられてきたのです。そして廃れてゆくものは、その役目を終えたものなのでしょう。「邦楽」はどうなのでしょうか・・・。

私の進むべき道がまた一つ見えてきました。

和楽器 ブログランキングへ

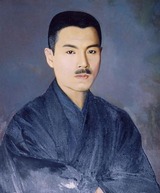

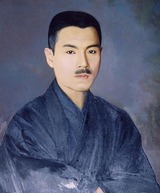

私に永田錦心という人の凄さを教えてくれたのは、最初に就いた琵琶の先生 高田栄水先生でした。

若い頃の体験は、年を重ねれば重ねるほどに大きく感じられ、時々知人に琵琶について熱く語っていると、「それは永田錦心のことだよね」なんて指摘される事も多いです。

まだ若かりし私が高田先生宅に習いに行くと、先生は先ず美味しいお茶を丁寧に入れてくれて、それから稽古をつけてくれました。曲中の言葉や内容で質問をすると、本を出してきて、その歴史とか背景などをじっくりと話し、謡曲や新内などの節で歌って、琵琶との違いを聞かせてくれました。今、私が琵琶を文化としてとらえるのは、明らかに高田先生の影響だと思います。私が合戦ものなどをほとんどやらないのも先生の影響。琵琶は人間の感性の奥深くを歌うもの、盛り上げるだけで、哀れだの悲しいだのという表面的な喜怒哀楽の部分で語るものではない、とそんな事を知らず知らずの内に教え込まれたのです。崩れなどは「感情で弾くんじゃない、もっと力を抜いて弾け」とよく言われたもんです。

それまで私は音楽をそういう風にとらえていませんでした。表層意識で、格好良いとか、嬉しいとかそんな部分でとらえていた。かなり若い頃、作曲の石井紘美先生に「あなたのはエンタテイメントなのよね。アートじゃないわ」としょっちゅう言われていたのですが、高田先生に出逢って、石井先生の言わんとする所が少しづつ判ってきました。そして高田先生は「薩摩琵琶を芸術音楽にしたのは永田錦心だ」と常に話していたのを今でもよく思い出すのです。

永田錦心は画家でもあったので、人間の世の中全般に興味があったのでしょう。喜怒哀楽の出来事をただ表現するのではなく、どこまでも昇華して、時にドラマ仕立てにして、時に自然の風景になぞらえたりしながら、人間の作り出す光と影を普遍的な形にして表現しようとした。そして表現は常に端正で、目の前の感情に流されたりしないクールなスタイルだった。私はそこに永田錦心の視野の広い、新しい時代の感性を感じるのです。国が外に開かれ、民衆が初めて国外に目を向けた時代、坂本竜馬の例を出すまでもなく、そんな新時代の大きな視野と感性を永田錦心は持っていたのだと思います。

高田先生はもう御高齢という事もあり、技が追いつかない状態でしたから、音楽としてはもう表現できなかったかもしれませんが、きっと永田錦心の感性は受け継いでいたのではないか、と私は思っています。

邦楽の演奏を聴いていて、「この曲は私がやるべき曲だ」というようなパッションを感じる人が最近あまり居ないですね。かつての尺八の横山勝也先生の本曲のように、「俺しかない!」みたいな、ぐいぐい迫るものを感じる人が少なくなったように思います。

色々なジャンルの方々と話していて思うのは、どんなものであろうが「この曲の先にどんな世界があり、どんなものを表現したいのか、なぜそれを君がやるのか、その意味・意義は何なのか」・・・それらの事なのです。永田錦心の新琵琶楽にはそのところがしっかりと彼の中にあったのではないでしょうか。だから身の危険を感じるほどに反発されても、ゆるぎなく貫けたのではないでしょうか。そこが彼の芸術音楽としての魅力なのではないかと思うのです。

永田錦心は時代の息吹と共に新しいものをどんどんと吸収していきました。宮城道雄も沢井忠雄もそうでした。英語でも洋楽でも、それを勉強したからといって、外国かぶれになって、その人のアイデンティティーが失われてしまうのだったら、結局それまでのものしかないということです。明治~大正には鈴木大拙のような方が、世界中で、英語による仏教の講演をして、そこからヨーロッパには禅ブームともいうべきものが始まりました。彼の書いた「禅と日本文化」は今でもその魅力を失いません。この本は彼の英語による講演を、日本人が後から日本語に翻訳したものです。こんな志の高い人達がかつては沢山いたのです!!

逆の例では、随分前にヨーヨーマやギドンクレーメルがアルゼンチンタンゴのピアソラの作品を演奏し、紹介しましたが、それで彼らの音楽がだめになったでしょうか、むしろ豊かになったのは世界が認めることだと思います。

現代はどうでしょうか。何流だ、上手いだ、格がどうだと、ちんまりと目の前の小さな事を日々追いかけているだけでいいのでしょうか!。最先端の技術とスキルを求め、次世代の音楽を創造して行った先輩たちの精神はどこに行ってしまったのだろう、と思うこともしばしばです。

これだけ世界が交流している現代で、異文化に向き合わないというのは、自分の外側の世界に興味が無いという事と同じ。世の中は常に動いているのです。私たちは洞窟の中に住んでいる訳ではないのです。

単なる一地方の芸能から、芸術へと琵琶楽を高めた永田錦心の理念と感性を受け継ぐ人は、現代でもきっと居ると思います。

私がどこまで出来るかどうかは別として、永田錦心の目指した世界を継承したいのです。

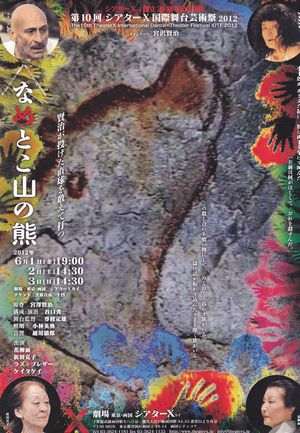

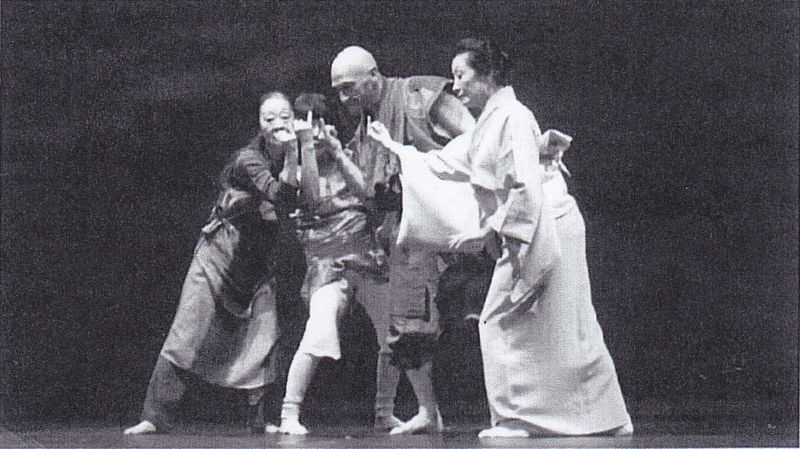

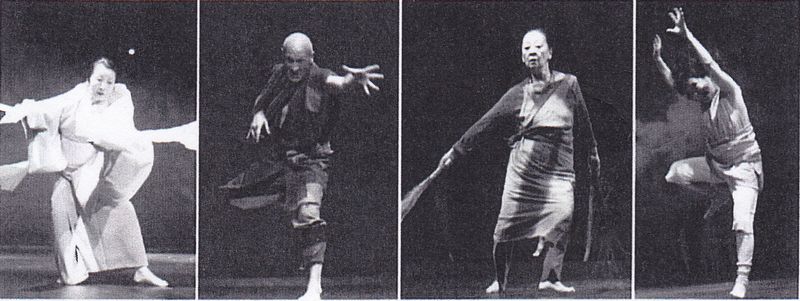

私は琵琶を始めた最初からどういう訳か踊り関係の人に縁があり、ここ10年は毎年踊りの舞台音楽を担当しています。日舞や地唄舞などの邦楽系はもちろんの事、モダンダンス、クラシックバレエ、舞踏、中国舞踊etc.とジャンルは多域に渡りますが、今回はシアターXで行われた国際舞台芸術祭IDTF2012の第一回公演「なめとこ山の熊」の舞台に楽曲を提供をさせていただきました。

普段は音楽家を編成し、踊り手と一緒にリハーサルを重ね、その編成に合わせ作編曲をして、時に歌の指導なんかもして、舞台上での演奏まで務めますが、今回は演奏は無く、私のCDの作品を丸々4曲使って、あとは場面に応じエンジニアに少し加工をしてもらうという形でしたので、ずいぶんと気が楽でした。

内容は、宮沢賢治作の「なめとこ山の熊」と震災・原発事故のその後の実情を絡めたもので、重く充実した作品となりました。

出演は、日舞の花柳面、モダンダンスの折田克子、同じくケイタケイ、ラズブレザーという面々、プロデュースはTV関係で御活躍の谷口秀一さん。

なにせ、皆さん一派を成す大先生方ですので、上手くまとまって行くか心配だったのですが、谷口さんが手腕を発揮して上手くまとめ上げ、重厚な作品に仕上りました。また今回は被災地の写真を撮り続けているカメラマン溝江俊介さんの写真が随所に使われていて、更に身に迫る作品となりました。

今回の作品は震災から1年経って、今東京にいる私が何を想い、何が出来るか。ほとんど報道されていない現実にどう向き合うか、それら多くのものを問うものでした。

実は被災地一帯は日本の民俗芸能の宝庫といわれる場所なのです。そういう所にインフラが整い、雇用が生まれ、経済的に豊かになる、それだけが復興なのでしょうか。その地域独特の芸能によってコミュニティー全体がまとまって生きてきたのですから、その芸能を中心にコミュニティーがもう一度集ってこそ復興だと思うのです。

三島由紀夫は、「このまま行ったら日本は、無機質な、からっぽな、ニュートラルな・・・・ある経済的大国が極東の一角に残るであろう」と言い残しましたが、今、復興に際し、文化というものを地元に生きる人々の目線で考えないと、三島の言うような無機質で綺麗な街だけが残ってしまう。

南相馬野馬追

南相馬野馬追

文化とはただ楽しい余興の事ではないのです。何でもいいから賑々しくお祭りをやるという事ではないのです。「この笛の節は隣の集落、あの節はもう一つ先の集落」という具合に、その地に住んでいる人は笛の音一つでも体に沁みこんでいて、すぐに聴き分けます。それ位、自分の住む土地にある芸能と日々の生活が一致しているのです。

有名人や売れてる歌手が来て盛り上げるのも、勿論楽しみとして良いと思いますが、それは一瞬の余興でしかない。そういうものと、その地の笛の音を取り戻す事とを混同してはいけないのです。

私は各地の芸能が出来るわけではありません。でも芸能や文化というものが人間の根底にあり、そこがあってこそアイデンティティーというものが生まれる、そういう事を喚起する事は出来るのではないか、そんな風に思いました。

東京の人間が色々な地の芸能を再現した所で意味はないと思います。もう一度コミュニティーが復活する事、そしてそのコミュニティーの人々の手で芸能が復活する事が復興ではないでしょうか。今回の舞台は音楽家としてこんな事を私に考えさせてくれました。

舞台という場で何かを喚起させる事は芸術の役割の一つだと思います。それだけが役割ではないですが、こういう舞台の製作に関わる事は、きっと私の役割であるのでしょう。

震災後、多くの事を想い、ここでも書いてきましたが、今回の舞台で、この一年そして今後の私の物事への関わり方の方向が見えてきました。

最近、私の中で永田錦心に対する憧れがとても強くなって、惹きつけられています。明治という新しい時代に、最先端のセンスと技術で新しい琵琶楽を作り上げた事が、いかに凄かったか、今になって身に沁みているのです。明治の終わりから大正、昭和の初期までは、時代が彼を追いかけるがごとく支持され、40代で亡くなるまで20年ほどでしたが、琵琶と社会が深くつながっていました。

永田錦心が独自のスタイルを作り上げ、流派を立てたのはまだ20代の事。身の危険も感じるほどに非難を浴びたようですが、それでも彼は怯まなかった。

新しいものを作るには、センスはもちろんの事、技術や知識など先端のスキルがなくては具現化しません。永田は画家でもあったし、色々なものを見て、多くの事を吸収していた事でしょう。宮城道夫もそうでしたが、新しいものを作り次世代を切り開く人は、今までにないスキルを貧欲なまでに求め、身につけています。

文学者でも画家でも科学者でも、一流と言われる人は、一見関係無いような事にも大変興味を持って見つめています。現代でしたら作家の村上春樹などは、音楽家がびっくりするくらい音楽に造詣が深い。今年出た小沢征爾さんとの対談本はお勧めですよ。

邦楽家でも、故 寶山左衛門先生などは、NHKがそのコレクションを借りに来るほどにクラシックに造詣が深かった。そうした専門以外のものにも深い眼差しを向ける事で、大きな幅が出来上がるのでしょう。そこには色々なものとの比較論も生まれるのでしょうし、自分がやっている事も客観視できるのだと思います。

今の琵琶の現状は、これまでも書いてきた通りです。明治に劣らず、現代もめまぐるしく時代は動いているのですから、次世代に通じるような新しい琵琶楽を作る人がそろそろ出て来て良いと思っています。

古典の勉強が必要だと思ったら、平曲でも雅楽でもとにかく勉強する。作曲をしたいと思ったら、邦楽でも洋楽でもその技法を勉強し、英語が必要だと思ったら身につける。私は私なりに出来る努力を今までもやってきましたが、永田錦心の事を想うにつけ、これからもがんばろうと思うのです。

現代は琵琶を生業にしてゆくのは大変な時代です。稼ぐ場所が無い。演歌尺八と言われた村岡実の活躍した30,40年前と違い、今はスタジオで稼ごうなんて思っても、仕事はろくにありません。私も年に多くて数本あればよい方です。ハローと言えても通訳には成れないように、洋楽が好きで多少五線譜が読めてたところで、収入にはつながりません。そんな程度で稼げるような甘っちょろいものは現代の世の中には無いのです。

しかし稼ぎの問題ではなく、常に新しいセンス、スキルは積極的に求め身につけていかなくてはならない。なぜなら古典世界と新しいセンス、最先端のスキルが出逢った時、時代は動くからです。だからこういう時代にこそ、永田錦心の志と大きな視野を再認識して、またその魅力を感じて是非がんばりたいものです。

文化は時代に即し、宮城、永田の例を出すまでもなく、新しい形が次々と生まれてこそ、豊かになって、魅力ある日本の文化を作って行きます。生まれなくなったら衰退と滅亡しかないのです。

自分には関係ないと思うのなら、誰にも聴かせることなく一人で籠って楽しんでいればよい。社会の中で演奏し、少しでも人に聞かせたいのであれば、社会としっかり関ればよい。何をしても自由ですが、先生と呼ばれるような人には、せめて古典で無いものを古典だと、若者に言わせてしまうような洗脳教育だけはしてほしくないです。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/06/465cfda3.jpg)

永田錦心の姿からは、あらゆる示唆が感じられます。私は到底その足元にも及ばない。でも私はその精神になによりも憧れます。そして永田そのものを追いかけるのではなく、彼の目指した世界を私も自分なりに追いかけたいと思うのです。

和楽器 ブログランキングへ

私はいわゆるライブという感じのものは、もうほとんどやっていなくて、ライブハウスでの演奏は大阪のこのコモンカフェでやる位でしょうか。今回は笛の大浦さんとのライブでした。

私はいわゆるライブという感じのものは、もうほとんどやっていなくて、ライブハウスでの演奏は大阪のこのコモンカフェでやる位でしょうか。今回は笛の大浦さんとのライブでした。 ライブをいつもブッキングしてくれる中沢さん

ライブをいつもブッキングしてくれる中沢さん 大阪ではもはや定番となった、焼酎バー純でふた晩続けて、語り部の竹崎利信さんと飲み明かし、お清めして来ました。

大阪ではもはや定番となった、焼酎バー純でふた晩続けて、語り部の竹崎利信さんと飲み明かし、お清めして来ました。

![toyosato-7-1-p-1[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/06/5985c3d8-s.gif)

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/06/465cfda3.jpg)