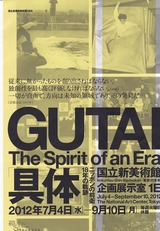

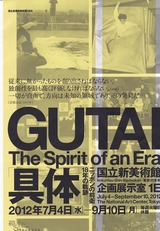

国立新美術館でやっている「具体」展に行ってきました。吉原治良率いる具体グループはこの間書いた日本のGolden ageの頃、社会を巻き込んで縦横無尽に活動を展開した前衛美術のグループです。

「独創性を最も高く評価しなければならない。一切が自由で、方向は未知の領域であり、その発見だ」

この言葉通り、具体グループの作品は固定化された感覚、常識を覆し、来るべき未来を感じさせました。しかも今見ても全く色あせない。

こうした芸術作品に触れていると、音楽家がいかに保守的であるかが思い知らされます。エンタテイメントやショウビジネスと常に寄り添いざるを得ない音楽と、そういう影が無い美術を同じ土俵で語ることは出来ませんが、美術家の芸術的創造性と行動力はいつも自分の中に持っていたいものです。

時代を先導し、代表する人々は常に社会と共にありました。永田錦心、宮城道雄、土方巽、大野一雄、武満徹、黛敏郎、寺山修二、そして吉原治良etc.・・・。皆社会の中でその存在を表していました。固定化、形骸化された概念や形式では、推移し続ける社会とはコミット出来ません。どんな時も最先端であり続けることが、彼らの宿命なのです。

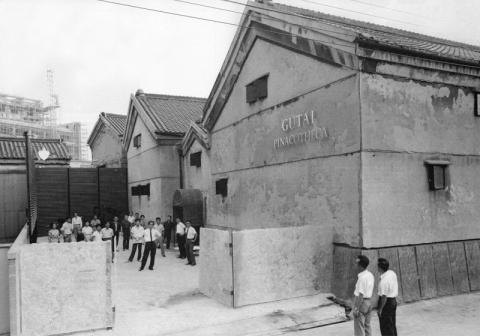

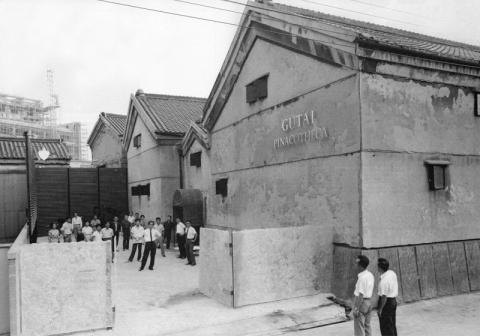

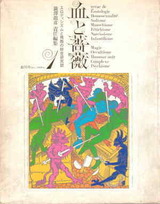

グタイピナコテカ

グタイピナコテカ

ウズベキスタン イルホム劇場演奏会

目で見て、耳で聴き、鼻で嗅ぎ、舌で味わい、皮膚で回りを捉える。それは誰のものでもない自分だけの感覚であり、独自の感性へと繋がって行くのです。

「音楽とは叫びと祈りである(黛敏郎)」とは私の指針です。言葉では語りつくせない叫び・祈り、そして五感が感じたもの、そういうものが、時代を生きる感性と出逢った時に、音楽が生まれます。そして誰しもそんな音楽が沸き起こる泉のようなものを、心の奥底に持っているのだと思います。私は常にその豊饒に溢れ出る泉を自分の中に感じ、持っていたい。

「Think of nothing things, think of wind」

(何ひとつ思うな。ただ風を思え)by トルーマン カポーティ

和楽器 ブログランキングへ

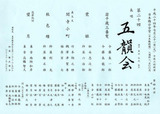

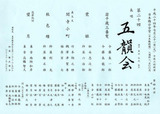

先日、長唄「五韻会」の演奏会に行ってきました。

五韻会は私と同世代の方5人が主催している大変レベルの高い会です。実は私は2007年の五韻会に賛助出演させて頂いているので、何かと縁のある会なのですが、中堅から若手が真摯な態度で臨む姿はとてもすがすがしく、日本の美学をじっくりと感じる演奏会でした。今回は特に「望月」と「関寺小町」が素晴らしかったです。

長唄は邦楽の中でも、創造と継承のバランスが取れているジャンルで、古典の継承と共に、創作の方面もとても盛んなのです。また長唄は若手男性もとても沢山精進していて、実に元気が良いのです。オール女子化が進む琵琶界とはずいぶん違います。それは長唄にはしっかりとしたシステムがあり、それなりの技術を習得すれば食べていける術と場がちゃんとあるからなのです。

古典曲は構成が綿密で、正確に譜面になっていて、クラシックの作曲作品のように整理され、研究者も多く音楽学の面でも盛んです。古典は古典、新作は新作として研鑽、演奏されていて、その辺りがしっかりしています。琵琶界のように、個人の思い入れでごちゃ混ぜにしているいい加減さが無いのです。だから確実に伝承させることが出来るのです。以前ほどではないにしろ、今でも関わる人の数、そして質の高さでの長唄の隆盛は、そんなところを堅実に保っている所にあるのだと思います。

オーディオベーシック誌の企画CDジャケット

オーディオベーシック誌の企画CDジャケット

五韻会同人の福原百七さんは、故 寶山左衛門々下で、私が寶先生の舞台係をやっていた頃からの顔見知り。その後、地唄舞の花崎杜季女先生のリサイタルで御一緒して以来、ライブやレコーディングを共にしてきました。

今回の「関寺小町」では百七さんの力量が発揮されていました。百七さんは私が共演した中でも一番音程にうるさい方ですが、ゲストの人間国宝 竹本駒之助先生の低くゆったりとした質の高い語り物に対し、百七さんは寸分たがわず、ぴったりと付けているのです。さすがの耳そして技術です。調音、音色、スピード感、今一番油の乗っている笛方かもしれません。

薩摩琵琶はやる人によってキーからテンポ、果ては節や弾法まで変わってしまう。それが薩摩琵琶の特徴とも言えますが、「古典」が存在しえないのも、こういう原因があるからなのです。私は型を受け継ぐ立場にもないし、自分の音楽をとことんやって行きますが、筑前琵琶の家元制のように、一つのゆるぎない型と道を団体として作るのか、それとも私のように道なき道を進む事を奨励して行くのか、意見の分かれる所ですね。薩摩琵琶の世界は今後の可能性をどこに求めるか、今岐路に立っているのだと思います。

そして食べてゆく術と場という部分も大事です。今琵琶で演奏活動しようと思ったら、ベンチャー企業を立ち上げるのと同じ状態です。でなかったら、親からの多大な経済的援助があるかどちらかでしょう(実際そういう方がほとんどです)。これではやる人が限られてしまう。いつまでも親元に居られる人、援助が受けられる人は世の中そう多くはないですからね・・。やはり収入を得る場が無くては続きませんし、第一仕事に責任感が出ません。稼ぐ必要のない人ばかりでは良い人材も出て来る訳ないのです。

とにかく魅力あるものだったら、それを演奏する人も聴く人も居るのです。琵琶は20分でも曲が長過ぎるといいますが、長唄は一曲が30分、40分が当たり前。しかしダイナミック&ドラマチックな内容なので全然飽きない。琵琶唄の同じような節の繰り返しとは基本的に違うのです。こうした古典が現代の社会ともかかわり、つながり、演奏会に歌舞伎に舞踊会に連動して、社会の中で存在して行く、これが素晴らしい。個人芸の世界にありがちな、己一人の世界で極めるの何のと言っているのとは全く違うのです。だから挑戦しようとする若者も出て来るのです。

歌舞伎座

歌舞伎座

それにしても長唄の方々は所作が良いですね。以前共演した鼓のHさんも責任ある立場となって顔も引き締まり、大変良い姿になっていました。琵琶人は大いに見習うべきです。奇抜な格好や化粧で人目を引くのも良いですが、私は凛とした長唄さんの姿の方がずっと好きです。あの姿こそ受け継ぎたい。

久しぶりに質の高い日本の音楽をたっぷり聴いて、さわやかな気分になりました。

和楽器 ブログランキングへ

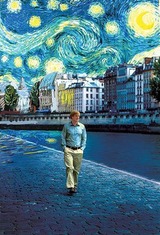

先日「ミッドナイト・イン・パリ」という映画を衝動的に観に行きました。現代の青年(駆け出しの小説家)がGolden ageと呼ばれる20年代のパリに迷い込む話なんですが、とても興味深く、久しぶりにいい感じの映画を見ました。この時代は一部École de Parisなんて言われ方もしますね。

監督はウディーアレン。実は私、ウディーアレンがあまり好きではないのです。特に本人が出ている映画はどうも・・。しかし今回の作品は細部が実によく出来ていて、いつもの軽快さ洒脱さもあり、興味を掻き立てられました。

20年代のパリには、映画にでも出てくる、コクトー、ダリ、マンレイ、ブニュエル、ピカソ、そしてヘミングウエイ、エリオット、フィッツジェラルド等の渡仏組、その他ブルトン率いるシュールレアリスト達がひしめいていて、正にGolden ageだったのです。

私は20代の始め頃、ジャズでしっかりお仕事しながら、興味はほとんどフランスにありました。朝から古本屋さんを巡って、シュールやダダ関係の本をあさり、訳も判らずサルトルやボードレール、マラルメ、ラディゲ、ロートレアモン・・・etc.ばかり読んで、指南役である先輩のいる店に入り浸り、夜ジャズの仕事から帰ってくるとマンレイやデュシャン、ベルメールの写真集を開いて、ブランデーをあおるという「かぶれ」の毎日でした。私がジャズをやっていてもアメリカ寄りにならなかったのは、このまだ若き日の強烈なまでのLe français Cultureの洗礼があったからなのです。

だからGolden ageに憧れる主人公ギルは、まるで自分の事のように見入ってしまったのです。映画の中で、ギルとピカソの愛人だったアドリアナが、更に古いベルエポックの時代に迷い込むのですが、ムーランルージュにロートレックやゴーギャンが現れ、更に前の時代への憧れを口にします。そう、人は常に過去に想いを馳せるのです。現実社会を拒否し、過去にあこがれ逃避することをGolden age thinkingと言うらしいですが、芸術家には少なからずそうした面があるものです。しかしギルはそんな夢の世界に気付き現実に戻って行く。そして現実の中で、自分の生きる道とパートナーを見出して行く。芸術家は憧れをもちながらも、現実と対峙しなければ存在しえないのです。

日本にもそんな時代がありました。私の思う日本のGolden ageは60年代。武満、黛らの音楽家を始め、三島、渋澤、巌谷、種村そして土方、寺山等々が集い沸騰していたあの頃です。でもその頃に迷い込んだ所で、私には何も出来ないでしょう。この現実の中だからこそ、私の作品は意味がある。今、この現実の中で息づくのが芸術なのです!美術でも音楽でもその時代にしか生まれ得ないもの。それが芸術の宿命なのです。だからいつまでも輝いているのです。

永田錦心や宮城道雄が闊歩したGolden ageはもう来ないのでしょうか。今を生きる私には「今」が見えていないだけなのかもしれません。もしかすると凄い時代になっているのかもしれません。どんな状況であれ、私は私の作品を作りたい!!。

名人ではあの時代は作れない、どうしても芸術家でなければ。

先日、「田原順子弾き・語り・琵琶」の公演に行ってきました。毎年シリーズでやっているこの公演も今回が23回目。そして会場の門天ホールが今年で閉鎖することもあって、今回は一応の最終回とのことでした。

![53[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/07/36ddac53-s.jpg)

演奏を聴いていて、ベテランの余裕を感じました。一人だけで弾き語りを3曲。低目の声でしっとり淡々と語り、MCも笑顔も所作も含め、その姿には長年独自の活動を展開してきた、自信と落ち着きがありました。

実は私は、田原先生にはひそかに以前よりシンパシーを感じているのです。それは先生の活動の仕方が自分とよく似ているからなのです。流派に寄りかからず、自分で道を切り開いてゆく所や、オリジナル曲で勝負する所。更には楽器を改造して、スペシャル仕様にする所など、今私がやっている事をずっと前から田原先生は実践しているのです。

琵琶の方で、①楽器の改造、②オリジナル曲、③流派によらない独自の演奏活動。この3点を最初にしたのは水藤錦穣先生です。その次は田原先生でしょう。先生のその姿勢が私は好きなのです。

以前日暮里に和音という邦楽のライブハウスがありました。私はまだ駆け出しの頃で、先輩二人にくっついて、今私の代表曲になっている「まろばし」を演奏しました。(写真も若い!しかもまだ鶴田流となっている)そのライブの時に田原先生が聴きに来てくれていて、「あなたなかなか面白いわね」と声をかけてくれたのが、先生との出会いの最初でした。

邦楽はジャズのような音楽とは基本的な所が違って、どうしても流派の曲をやるというのが前提にあるので、永田錦心のように、曲から何から自分の芸術的世界を作り上げる人が出てきにくい。そういう中にあって、田原先生のようにオリジナルのスタイルで勝負してきた方は貴重な存在です。既に多くのファンも付いておられるし、メジャーからもアルバムも出している。ショウビジネスにおもねることなく、己の道を確実に歩んでいる琵琶人は他には居ないですね。私もどんな状況であれ、流派の曲ではなく、曲もスタイルも技も何も、自分の世界を表現して行きたいのです。

自分のやり方で、確実に成果を上げ、それを認めさせてきた先人が居るという事は何とも頼もしいのです。音楽的な方向は違いますが、叶うのであれば何時か一緒に舞台をやってみたいですね。

良い勉強をさせていただきました。

毎年8月、琵琶樂人倶楽部ではSPレコードコンサートをやっていまして、往年の琵琶名人を蓄音器の名器ヴィクトローラクレデンザで聴いて頂いてます。

これがヴィオロンのクレデンザ。実は最近ヴィオロンでは、この手回し式のクレデンザに加え、電動式のものもコレクションに加えました。昔は家一軒分位の値段がしたというクレデンザ。今でも現存するものはわずかです。

毎年このSPコンサートの為に、ヴィオロンのマスターとSPレコード探しに神保町に行くのが、毎年のお楽しみ。

SPレコードは確かに現代で言う所のノイズは多いのですが、その音の臨場感あふれる音に圧倒されます。私達が普段聴いている「いい音」がいかに空々しい人工物であるか、実感してしまうのです。SPは昭和37年まで生産されていましたので、まだほんの50年前。明治11年に最初の実験録音が東大であり、明治36年に国内で発売されているので、ちょうど薩摩琵琶、筑前琵琶の歴史と同じ位と言えます。

![image005[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/07/9a0e7625-s.jpg) 録音方法も、初期はラッパに向かって演奏していたので、録音レベルが小さいですが、昭和2年からマイクロフォン録音(マニアの間では電気録音という)が始まりました。←のレーベル面には「電気吹込」の文字が見えます。こういうのを探すのが面白いんですよ。

録音方法も、初期はラッパに向かって演奏していたので、録音レベルが小さいですが、昭和2年からマイクロフォン録音(マニアの間では電気録音という)が始まりました。←のレーベル面には「電気吹込」の文字が見えます。こういうのを探すのが面白いんですよ。

テクノロジーの進歩は人間の退化、とよく言われますが、年を経ることに確かにそう思います。当時はレコーディングの現場も、一発録音しかない、という凄い緊張感だった事と思いますが、今それが出来る実力を兼ね備えた演奏家は、どんどん少なくなっているように思います。

![image016[2]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/07/3edb45e8-s.jpg)

![image016[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/07/e593511b-s.jpg)

とにかくSPレコードというのは今やお宝。以前は良く中古レコード屋でLPをあさっていましたが、この現代でSPを探すというのはとにかくマニアックで、なかなか面白いのです。何だか未知の世界を覗くようでわくわくしますね。5年間やっていますが止められません。現代人はいつも一定の情報に囲まれているせいか、ネットに出てこないものには興味を示さない人も多いですが、ネットに出ている情報なんざほんのわずか。かけらしかない。足で探さないとお宝には巡り逢えないのです。

驚くのは筑前琵琶。ピアノとデュオでやっているものもいくつもあって、なかなか華やかで進歩的で、皆さん琵琶の音程も歌の音程も現代の演奏家よりとても正確。技術に関しては水藤錦穣さんなどを抜かせば、筑前の方が上を行っている感じがします。今、琵琶で弾法も歌もピアノと一緒にやれるような人は数えるほどしかいないのではないでしょうか。今の琵琶界の衰退が見えてきて、情けないやら悲しいやら・・・・。

現代社会はネットでもメディアでも情報がいっぱい溢れているようですが、そういう風に見えるだけで、実はほんの一面でしかないのです。皆判っていながらそこに一日中振り回されて、囚われている。SPレコードを通してそんな世の中がよく見えてきます。

さあ、そろそろリアルな真実の世界に飛び出してみませんか。目が覚めますよ。

グタイピナコテカ

グタイピナコテカ

![53[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/07/36ddac53-s.jpg)

![image005[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/07/9a0e7625-s.jpg) 録音方法も、初期はラッパに向かって演奏していたので、録音レベルが小さいですが、昭和2年からマイクロフォン録音(マニアの間では電気録音という)が始まりました。←のレーベル面には「電気吹込」の文字が見えます。こういうのを探すのが面白いんですよ。

録音方法も、初期はラッパに向かって演奏していたので、録音レベルが小さいですが、昭和2年からマイクロフォン録音(マニアの間では電気録音という)が始まりました。←のレーベル面には「電気吹込」の文字が見えます。こういうのを探すのが面白いんですよ。![image016[2]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/07/3edb45e8-s.jpg)

![image016[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2012/07/e593511b-s.jpg)