オリンピックが終わり、お盆を迎え、世の中の雰囲気も変わってきました。日本も一筋縄ではいかない舵取りを迫られている時代を迎え、色々な事を考えるべき時に来たようです。

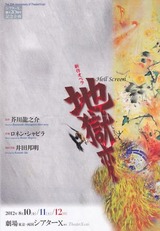

先日は芥川の作品を日本語でオペラ化した「地獄変」を観に行きました。私はいつもMetのLive viewingを観て楽しんでいますが、今回の舞台は多くの事を考えさせられた舞台でした。

主催者は「オペラを今に生きる人々の人生に食い込む音楽芸術にするため」という趣旨を掲げていますが、経済的にも負担の大きいオペラという形を、何故今、選択したのだろうか。未曾有の震災を経て、何故今オペラなのか?「人生に食い込む音楽芸術」は何故オペラでならなければならなかったのか?。その辺りは私には全く見えませんでした。

現代劇ならともかく、時代劇に於いて、主役には装束を着けさせて、脇役にはユニクロのスーツを着せてそのスーツ姿の頭の上に烏帽子だけ乗っけて舞台をやる意味がどこに有ったのか。コメディーかと思える程に滑稽でした。経済的に無理があるのならば、オペラ以外の選択もあったはず、と思いました。

ロネンシャピラ

ロネンシャピラ

また作曲に関しても、1/4音を使った作曲と銘打った音楽は、単に平均律の上にアイデアを乗せただけのものでした。のっけからピアノ弾き出して、もう大変がっかりです。作曲者ロネンシャピラ氏は日本語も判らず、日本音楽や日本文化の事もまるで知らない。1/4音を使うに当たっての考察も、フォームも、理論も、理念ももっと養ってからやるべきだった。全く形になっていないと感じました。パンフに書いてある本人の口上を読んでも、その浅すぎる意識が伺えますが、何故主催者はこの作曲家を選んだのか、私には全く理解が出来ませんでした。見る目が無いというのはこの事。演目からしても日本の作曲家を選ぶべきでした。私が行った日は誰ひとりカーテンコールを望む拍手はしなかった。こんなオペラの舞台は生まれて初めてです。

荒牧小百合

しかし唯一、主役の一人、荒牧小百合さん演じる主人公良秀の娘が、自ら炎の中に身を投じる時に唄うアリアの部分は大変凄味を感じ、素晴らしかったです。元々実力のある方なので、曲に余計なものが無くストレートだったことが、彼女の魅力と存在感の発揮につながりました。今後に期待したいですね。

しかし唯一、主役の一人、荒牧小百合さん演じる主人公良秀の娘が、自ら炎の中に身を投じる時に唄うアリアの部分は大変凄味を感じ、素晴らしかったです。元々実力のある方なので、曲に余計なものが無くストレートだったことが、彼女の魅力と存在感の発揮につながりました。今後に期待したいですね。

私は音楽活動に於いてお金を集めてくるのも活動の一部だと思っているし、入場料を取るプロの舞台で、お金が無いからこれ位しか出来なかったと言い訳するのは、三流四流の証拠だと思ってます。今回のオペラは先ずプロデューサーなどの企画側がそういう基本的な仕事を全くしていない。企画する以上それに見合う資金を集めて来るのがプロデューサーの一番大事な仕事です。私自身、充分な予算が取れず、不本意になってしまったことが以前は多々ありました。でもそれが私のその時の実力だったのです。だから毎年毎年失敗を繰り返しながらも、反省をし、より質の高い舞台を模索しているのです。最初の頃、先輩方々に多くの指摘を頂き、ありがたかったと共に、とても悔しい想いをしたことを今でも忘れません。

別にお金をふんだんにかける必要は全く無いけれど、口で何を言っても、貧弱な舞台はそれだけの評価しか与えられない。今回のこの企画は何よりも主催、企画、舞台監督、音楽監督に大いに疑問を感じてしまいました。ただ主催者側がやりたい事をやった自己満足のものでしかなかった。今回はそうした企画側の身勝手な態度に疑問を通り越して怒りのようなものを感じました。

この舞台は、若手を応援するものでもなんでもなかった。多分出演者に対し、ほとんどギャラは支払われなかったと思います。どんな言い訳も通用しない。舞台が全てなのです。

ニカ男爵夫人

ニカ男爵夫人

実力ある若手芸術家を育てる土壌は、今日本にはほとんど無いですね。今回のような芸術オタクのマスターベーションのようなものか、エンタテイメントがほとんど。どちらにしろ若き才能が利用され、消費され、使い捨てにされているだけです。ショウビジネスでは演者本人が希望している事でもあるので致し方ないとしても、芸術分野に於いては、若手の才能と時間と技術を使い捨てにするようなものは、許されるものではありません。かつてモダンジャズをかけ値なしで応援したニカ男爵夫人のような存在はどこにも居ません。日本人にとって音楽や芸術は、いつになってもそれだけのものでしかないのでしょうか。

今回の企画側はお話にならないとして、色々な分野を見ても、今、日本人の小さな視野、村意識が問題を大きくし、危うくしているように思えます。いわゆるオタク体質というもので、芸術分野にも自己満足でヴィジョンのかけらも無い芸術オタクが跋扈しています。

せっかく豊かな文化と歴史を誇る日本に生まれ育っているのですから、その感性の目を開かせるという意味においても、まともな芸術に触れることがとても大事なのではないでしょうか。経済も何も皆大事ですが、文化こそがその国の根幹です。今こそ、芸術に力を注ぐべきだと思います。アイドルを追いかけたり、楽しかっただの素晴らしかっただのとお世辞を言い合い、売れる売れないなどとわずかなお金を追っかけている場合ではないのです。

目先の成果を求めるあまり本質と美学を見失う事無く、且つ過去の遺産をしっかりと継承し、次代を示すようなものが求められていると思います。日本は世界一の長い歴史と豊穣な文化があるのですから、そこに目を向けない訳には行きません。加えてこの豊かな風土もずっと受け継いでいます。こうしたことが芸術において、とても重要になって行くのはどの国を見ても当たり前のことです。欧米かぶれ状態で、自分の足元を見ようとしなければ、いつまで経っても物まね芸から抜け出せません。今回の舞台に関わっ

た人で、古今・新古今和歌集や源氏物語、平家物語に精通してる人はどれだけいるのでしょうか・・・?。そんな自国の文化もろくに判らずに、歴史ものだからといって、ただのコスプレで、装束を着せたのだとしたら、お笑い以上の何物でもありません。

単なるアイデアや情熱だけでは通用しない。薄っぺらい想いでは、これからの文化を築いて行けない。理念もヴィジョンも技術も、すべてに高いレベルが必要です。いくら頑張っていても「一生懸命」が通用するのは日本村だけ。舞台が全てなのです。欧米各国が皆そうであるように、自分の足元にある自国の歴史や文化に誇りを持ち、日本に生ま育った意味を考え、その上で世界に目を向けて作り上げないと!!

真夏の持つ特有の匂いをこの身に感じながら、現代日本という社会の中で芸術舞台を作って行く事に、想いが広がりました。

筝曲では「六段」「みだれ」「春の海」「千鳥の曲」等名曲があるものの、世界に向けて発信できる名曲が邦楽には少な過ぎる。日本の伝統も判るし、勿論しっかりと受け継ぎたいし、洋楽に迎合することも全く無いですが、これからは次の時代を見つめて、小さな意識を抜け出し、一民族音楽ではない、世界視野の琵琶楽を作るべきだと思います。演奏と共に作曲がこれから重要になって行くでしょう。とにかく今のレベルではどうしようもない。

筝曲では「六段」「みだれ」「春の海」「千鳥の曲」等名曲があるものの、世界に向けて発信できる名曲が邦楽には少な過ぎる。日本の伝統も判るし、勿論しっかりと受け継ぎたいし、洋楽に迎合することも全く無いですが、これからは次の時代を見つめて、小さな意識を抜け出し、一民族音楽ではない、世界視野の琵琶楽を作るべきだと思います。演奏と共に作曲がこれから重要になって行くでしょう。とにかく今のレベルではどうしようもない。

私がいつも弾き語りをやる際に、最初の弾き語り作品「平経正」以来ずっと考えている事は

私がいつも弾き語りをやる際に、最初の弾き語り作品「平経正」以来ずっと考えている事は 「オペラは死に続けている(ブーレーズ)」と言われる現代において、Metのオペラが何故今でも大人気なのか。それは素晴らしい演出・脚本と、歌手のレベルの三拍子がハイクオリティーでそろっているからです。だから観客はぐいぐいと惹きつけられ、どの作品も観てみたいと思うのです。

「オペラは死に続けている(ブーレーズ)」と言われる現代において、Metのオペラが何故今でも大人気なのか。それは素晴らしい演出・脚本と、歌手のレベルの三拍子がハイクオリティーでそろっているからです。だから観客はぐいぐいと惹きつけられ、どの作品も観てみたいと思うのです。

中には現代の作品ではないかとも思えるようなものがありました。

中には現代の作品ではないかとも思えるようなものがありました。

しかし唯一、主役の一人、荒牧小百合さん演じる主人公良秀の娘が、自ら炎の中に身を投じる時に唄うアリアの部分は大変凄味を感じ、素晴らしかったです。元々実力のある方なので、曲に余計なものが無くストレートだったことが、彼女の魅力と存在感の発揮につながりました。今後に期待したいですね。

しかし唯一、主役の一人、荒牧小百合さん演じる主人公良秀の娘が、自ら炎の中に身を投じる時に唄うアリアの部分は大変凄味を感じ、素晴らしかったです。元々実力のある方なので、曲に余計なものが無くストレートだったことが、彼女の魅力と存在感の発揮につながりました。今後に期待したいですね。

ジャズクラブでのライブ盤には名作が多いんです。特に60年代には多いですね。ウェスモンゴメリーの「Full House」、ケニーバレルの「A

ジャズクラブでのライブ盤には名作が多いんです。特に60年代には多いですね。ウェスモンゴメリーの「Full House」、ケニーバレルの「A