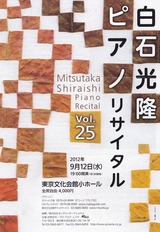

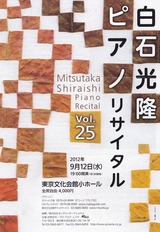

先日、ピアニスト白石光隆さんのリサイタルを聴きに行きました。場所は東京文化会館の小ホール。以前やはり女性ピアニストのソロリサイタルをここで聴きましたが、今回はまるで違う楽器を聴いていると思える位に軽やかな演奏でした。

細部に渡って神経が行き届いたタッチ、そこから紡ぎだされる美しい音色。端正、繊細という言葉がそのまま音楽になったような演奏でした。こういうタイプの演奏は、断然に男性に多いですね。琵琶でもN村先輩や、以前師事していたT先生等もこのタイプの演奏家です。豪快で、振り切ってしまうような感じの鶴田先生とは全く逆のタイプと言えば良いでしょうか。私も結構繊細な所もあるかな、なんて思っていましたが、こういう演奏に改めて触れると私なんぞは絵に描いたような「大雑把」ですな。少なくとも繊細さのある部分が全く違う。

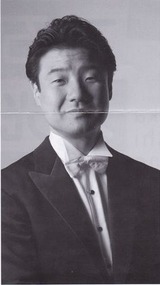

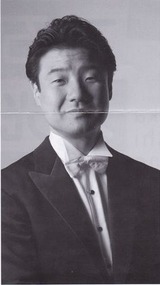

こちらが白石光隆さん

演目はバッハ、ベートーベン、ブラームス、全てピアノ独奏というかなり通好みの内容。これだけの曲をあの繊細さで細部に渡って弾ききるというのは、かなり大したものです。どんな細かい所までも音色が損なわれず、和音も濁らない。渋い演目ばかりでしたが、最後まで飽きることなく聞かせてもらいました。惜しむらくは、ちょっと優等生的で小じんまりしている所でしょうか。聴衆を惹き付けドライブするようなダイナミックさは全くありませんでした。きっと白石さんの人柄なのでしょう。舞台袖から歩いてくる姿にそれはもう現れていました。これが彼のスタイルであり、音楽なのだと思います。それが出来あがっているという事は良い事だと思います。

「音楽は叫びと祈りである(黛敏郎)」を掲げる私の単なる好みからすると、もっとドラマが欲しかったですね。勿論これは単なる私の好みの問題。ムターのような自信に満ち溢れ、圧倒的な存在感が決して良いという訳ではないですが、技術がしっかりしているだけに、もっと良い意味で自分の音楽を誇示する所があっても良いのではないかな?と思いました。とはいえ、かなり高く安定した技術は素晴らしく、品も良く、レベルの高い演奏でした。

今まで聞いた中で、一番PPPが美しかったA・R・コスタンゾ(Met「エンチャンテッドアイランド」のフェルディナンド王子役)

今まで聞いた中で、一番PPPが美しかったA・R・コスタンゾ(Met「エンチャンテッドアイランド」のフェルディナンド王子役)

演奏に於いては、一般に大きな音を出すことよりも、弱音を出すことの方が難しいと言われます。それは弱音を維持するにはしっかりとした支えがないと維持できないからで、それには息も筋力も感性もちゃんとコントロールできないと出ないからです。

一方、音というものは音源から拡散してゆく性質があるので、音源の時点でつぶれていては10m先でボヤけてしまいます。音量よりも芯のある響きを心掛けないと音楽になりません。力任せの音や、支えの無いただの弱い音では何も表現が出来ないのです。矛盾したように聞こえるかもしれませんが、フォルテこそ力を抜いて神経を使う位で良いのです。端正な演奏をする方々はその辺が良く判っている。

そして次はそれらのコントロールの技量を、どう表現として実現して行くか、ここが芸人と芸術家の分かれ道です。見事な技を聞かせ、喝さいを浴びるのは芸人。確固たる自己の哲学を持って表現をしてゆくのが芸術家。芸術志向の方は、表現の為ならそれまで培ってきた型や技を捨て、楽器さえ変え、新たな表現を求めて行きます。芸人にそれは出来ない。良い悪いではなく、芸人は技が命、芸術家は表現が命。その違いです。

先のブログでは音色の事を書きましたが、「琵琶奏者です」と看板出していて、琵琶の音が良くないのではお話になりません。楽器の調整は勿論、タッチ、音色に対する感性、音楽性が出来あがっている事が舞台人の条件です。そしてその音楽性を磨くために、ありとあらゆる勉強が必要なのです。歴史古典芸能、文学美術・・・etc. 残念ながらそこまで突き詰めてやっているプロの琵琶人は見たことがありません。

中には「琵琶の現代曲なんてある程度弾ける人ならだれでも弾けてしまう」、なんて情けない事を言う先輩も居ます。一音の音色を紡ぎだすためにどれだけの時間と努力が必要なのか・・・。プロの厳しい世界を知らないのは結構ですが、こんなレベルで発言をする人が、その世界では先生といわれているのかと思うと情けなくなります。またその程度の意識で琵琶を弾かれたんじゃ、琵琶の魅力は何時まで経っても伝わりませんね。

そして音色の先に音楽があります。どんな音楽を演奏するのか、何故その音楽なのか、いっぱい考えて、勉強して行くうちに音色は更にその方向性に深まってゆきます。音色の良い人というのは、もうある程度自分の道が見えている人だと思うのです。でないと音色は良くなりません。

最後には音色に行きつくと思いますが、その時にはその人の音楽が出来あがり、世界が形作られている事でしょう。ただの「良い音」ではない、聴衆を惹きつける音色が出てくるまでは、長い長い道のりが必要なのでしょうね。

ピアノの演奏を聴きながら、もっともっと精進しようと思いました。

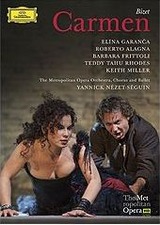

夏の放蕩三昧は大分抜けてきたんですが、スケジュールの合間を縫って相変わらずの観劇三昧の毎日です。先日Met Live Viewingのアンコール上映「カルメン」を観てきました。やっぱり良いオペラは観ると何だかスカッとしていい気持ちです。今回は後半でカルメンが言った「私は自由に生きて、自由に死ぬの」これにビビッと来ました!!

主演はラトビア出身のエリーナ・ガランチャ。もうカルメンはこの人以外に考えられない、という位にキャラから姿からぴったりでした。実に格好良い!!メゾソプラノは魅力ある人が多いな~。ジョイスディドナートと共にこれからもずっと聴いていきたい歌手です。

相手役のドン・ホセにはロベルト・アラーニャ。この人も正にホセにぴったり。今までの印象だと、ホセはただの情けない男という感じでしたが、彼の演じるホセはその姿に悲しみがありました。二人はもう「カルメン」ではコンビで何度もやっているそうで、実力はもちろんですが、いきがばっちり合っていましたね。

相手役のドン・ホセにはロベルト・アラーニャ。この人も正にホセにぴったり。今までの印象だと、ホセはただの情けない男という感じでしたが、彼の演じるホセはその姿に悲しみがありました。二人はもう「カルメン」ではコンビで何度もやっているそうで、実力はもちろんですが、いきがばっちり合っていましたね。

毎度のことですが、Metはレベルが高い。今回も脇役が本当に素晴らしかったです。なんと

毎度のことですが、Metはレベルが高い。今回も脇役が本当に素晴らしかったです。なんと 3時間前に電話で代役を言い渡されたというエスカミーリョ役のテディ・タフ・ローズ。ホセの許嫁役ミカエラにはバルバラ・フリットリ。どちらも魅力ある声で、役にぴったりとはまります。ミカエラのアリアなんか惚れ惚れして聞いてました。

3時間前に電話で代役を言い渡されたというエスカミーリョ役のテディ・タフ・ローズ。ホセの許嫁役ミカエラにはバルバラ・フリットリ。どちらも魅力ある声で、役にぴったりとはまります。ミカエラのアリアなんか惚れ惚れして聞いてました。

今回はスパニッシュダンスを踊る演出がありましたが、ガランチャのダンスはなかなか堂にいったものでした。こうした演技の細かい部分でも手を抜かない。全ては最高の舞台を作る為に、惜しみない努力をしていますね。今回はカルメンやホセの姿を観ていて、自分の普段表に出てこない部分が見えるようでした。カルメンみたいな人が目の前に現れたら、私はどうなってしまうかな???

日本の舞台もこれ位勢いが欲しいな、といつもオペラを観ると思います。

能は動きや感情表現を極限までそぎ落とすものの、描き出すものは仏教的な世界観で、観ている側を幽玄の世界に誘います。オペラは逆に表現がちょっと極端ですが、描き出すものがどこまでも現実に生きる人間ドラマに徹しているので、自分の人生が重なって、その世界に入り込んでしまう感じがします。其々に素晴らしい魅力があるのですから、是非我々の方からも、この日本の芸術舞台の素晴らしさを、魅力を世界に向けて発信して行きたいものです。

日本はまだまだ「芸術やるならギャラは要らないだろう」という考え方が企画側にも演奏家側にも根強くあります。それではレベルの高い作品は生まれようも無く、人材も育たない。観客も納得しない。もう10年前から声を大にして言っていますが、アイドルの卒業ライブやじゃんけん大会を垂れ流しするようなエンタテイメントの仕掛け人はもういらない。経済面芸術面をしっかりとクリアしてレベルの高い芸術舞台を作る事が出来るプロデューサーが必要なのです。今、そんな人が出てこないと、日本は文化の面はもちろん、国自体も落ちて行くだけでしょう。文化無き所に国家はあり得ないのですから。

もっと日本に舞台を、音楽を満ち溢れさせたいですね。

どんな分野でも、自分が動き出すとどんどん楽しい事が周りに起こってくるものですが、音楽家をやっていると実に面白い刺激的な日々が訪れます。琵琶は特に珍しいことも手伝って、面白い事が次々に起きるのです。

先日、映像作家のkutimanさんという方が作っている作品の収録がありました。日本とイスラエル国交50周年にちなんだ作品だそうで、既にイスラエルのミュージシャンを集めてコラージュした作品はyoutubeで公開されています。今回は日本のミュージシャンで作りたいという事で、声をかけて頂きました。公開されている映像はこちら

先日、映像作家のkutimanさんという方が作っている作品の収録がありました。日本とイスラエル国交50周年にちなんだ作品だそうで、既にイスラエルのミュージシャンを集めてコラージュした作品はyoutubeで公開されています。今回は日本のミュージシャンで作りたいという事で、声をかけて頂きました。公開されている映像はこちら

http://www.youtube.com/watch?v=mHglfyQOd2s

日本の方はどうなるのかまだ判りませんが楽しみです。左上の写真はkutimanさんと私。打ち合わせ中。右の写真はプロデュースの三上さんを加えてのカメラテスト中のもの。場所は地元のかん芸館の和室付きギャラリーで撮りました。朝一の収録だったので、あまり声は出なかったのですが、唄より琵琶の音色が欲しかったそうで、琵琶の音の方は満足いただけたようでなにより。

日本の方はどうなるのかまだ判りませんが楽しみです。左上の写真はkutimanさんと私。打ち合わせ中。右の写真はプロデュースの三上さんを加えてのカメラテスト中のもの。場所は地元のかん芸館の和室付きギャラリーで撮りました。朝一の収録だったので、あまり声は出なかったのですが、唄より琵琶の音色が欲しかったそうで、琵琶の音の方は満足いただけたようでなにより。

劉さんと葉さんと呑み歩き中

劉さんと葉さんと呑み歩き中

そして最近の嬉しい事は、昨年私が出したCD「風の軌跡」の中の「Sirocco」が台湾で演奏されること。このブログでも紹介している劉 芛華さんが笛の方とのジョイントリサイタルで9月18日に演奏してくれるそうです。楽器はピパと横笛でやります。今年の初めに劉さんが来日した時に私の家に来てくれて、少しアレンジを加えた楽譜と、簡単なレクチャーをしたのですが、思ったより早く実現する事になって嬉しい限り。録音も送ってくれるそうです。楽しみですね。

私は流派や協会等に属していないせいか、ここ何年かはどんどん海外の知り合いが増えています。先日は「ウズベキスタンのイルホム劇場であなたの演奏を聞いたよ」なんてメッセージがい来たり、ウクライナの日本人バンドゥーラ奏者を介し、ウクライナの方からのメッセージも多くなりました。特にイスラエルは、以前イスラエル人のアブシャローム君に琵琶を教えてから何かと縁が有って、イスラエル周辺の知り合いがどんどん増えています。

邦楽ジャーナル2003年4月号 このころから言いたい事を言ってます。

邦楽ジャーナル2003年4月号 このころから言いたい事を言ってます。

以前邦楽ジャーナル誌にも書きましたが、私は国内でも人との縁をつなぐことで活動をずっとしてきました。中には誤解をされてしまった事もありますが、音楽は人が演奏し、人が聞く事で成り立つものだから、縁をつなぐという事は音楽をする事とイコールなのです。

音楽は人と人をつなぐもの。そのつながりが有ってこそ、活動して行けるのです。私は本当にそういう部分で恵まれている。海を越えてもそんな縁が繋がるのは幸せな事です。

これからもどんどんいい仕事しますよ!!

先日は見事な満月でした。きっと多くの芸術作品があの月から生まれたことでしょう。

その小望月の日、

私は用事で出かけた後、かねてから気になっていた、ドビュッシー展を観てきました。この間書いたバーンジョーンズと同じ、19世紀末から20世紀初頭に活躍したドビュッシーですが、彼が居たパリでは、当時画家・音楽家・詩人等々の芸術家達が日々こぞってサロンに集い、そこからあの類い稀な芸術が生み出されてゆきました。

勿論ドビュッシーの周辺にもマラルメ、ヴェルレーヌ、ボードレール、ドガ、ルドン、サティ、ショーソン…きりが無いですが、そんな人々が集い、熱い会話を交わしていました。素敵ですね。私もこういう所に行って芸術談義したいですな。当時はジャポニズムの時代でもあり、その頃の写真を見ると、サロンにお坊さんの彫像が有ったり、浮世絵をバックにドビュッシーとストラヴィンスキーがポーズ取っていたりして、なかなか面白いです。

ピアノを弾いているのがドビュッシー

19世紀後半から20世紀前半のパリは正に芸術の都だったのだと思います。人々が芸術を求め、芸術家の生み出す作品も社会と深く関わり、街全体が芸術だったように思えてなりません。映画「Midnight in Paris」の世界ですね。私は元々音楽に関しては、ヨーロッパ各国の古楽と共に、フランス近代ものがとにかく好きで、近代という時代は私の中でも大切にしたい興味深い時代なのです。

特に「牧神の午後への前奏曲」は近代の作品の中で一番好きな曲でして、この曲で本格的にクラシックに目覚めたといっても良い位です。最初に聞いた時、我が家のARCAMのスピーカーからは、様々な色彩が流れ出で、煌めくような、戯れるような生命を感じました。踊るように自在に伸縮するリズムはその息吹のようで、それらどれもが命を持った音として体の中に満ちて行った事を、今でも鮮明に覚えています。それ以来、ドビュッシーの音楽は、私の中では重要な位置を占めていて、何ものにも囚われないこの表現・音楽こそ自分が求めていたものだ、という想いを今でも持っています。

芸術でもエンタテイメントでも楽しいというのは大事なことです。

かつてはエンタテイメントが熟成を経て深まって行く「時間」、または時代の「弾力」ともいえる大きな器が世の中に有りましたが、現代にはそれらが無くなってしまいました。だからどんどん刺激を増して目を引くしかなくなる。それらは何を生むのでしょうか・・・・?

武満徹さんは「行き過ぎた文明を止めるのは文化だ」と言っていましたが、芸術に触れ、感動を覚え、そこから人間の生きてきた歴史や社会に想いを馳せ、人間の存在に目を向けて、愛を、人生を想い心が充実して行く、そういう精神の成熟が今、必要なのではないでしょうか。

月は詩情を掻き立てますね。かつてこの風情は日本人にとって最高の歌の源でありました。こうした感動は人を育て、人をつなげ、幾多の歌を育んで、日本という国を形作ってゆきました。形は変わっても、こういう感性は失いたくないですね。形式も流派の曲も良いですが、琵琶人なら大いに創作意欲を掻き立てて、せめて短歌の一つもさらりと詠みたいところですね。

見事な月に誘われて、素敵な時間を過ごす事が出来ました。

和楽器 ブログランキングへ

友人から借りていた、世界的バイオリニストの堀米ゆず子さんのエッセイを読んでみました。とにかく世界は広い。大きい。凄いのです!!

内容はエリザベート王妃国際コンクールに挑戦する所から話が始まるのですが、どんな環境にも嬉々として立ち向かい、世界を舞台に一流の演奏家として生きて行く姿は、本当に素敵です。そして気負いなく、素直な人柄も見えてきます。

20代前半で世界の超一流の舞台に飛び出た堀米さんの姿を思うと、いかに自分が井の中の蛙であるか、ひしひしひしひしひしひしと感じました。器の違いとはこういう事なんでしょうね。邦楽特に琵琶は、己の世界に閉じこもりがちなので、私はそういう閉鎖空間を飛び越えようとあがいて来ましたが、そんな所に引っ掛かっている時点ですでに話になりません。一流は最初から見ている所が違うのです。そして一流の技術を磨き、一流の行動活動をするのです。

世の中何でもそうですが、ギターでもバイオリンでも、凄い技術を持った人が出ると、次の世代はもうその凄さが当たり前になって、もっと凄くなっていくものです。音楽の豊かさは勿論技術だけの問題ではないのですが、どんな分野でも技術に関してはどんどん高まって行くものなのです。

「悪魔に魂を売り渡して、その技術を手に入れた」とまで評されたパガニーニや、ハイフェッツが最高レベルの技術を示したら、次の世代はそれがもうスタンダードになって更に先を行きます。

ギターでは、エドワードヴァンヘイレンが驚異的なリズム感とテクニックでデビューしたのが79年、それ以来彼のテクニックはスタンダードになってしまいました。

ところが琵琶は、水藤錦穣という脅威的な演奏技術を持っている人が現れたのにも関わらず、その演奏技術はどれだけ受け継がれたのだろうか?。はっきり言って誰も居なかった。唯一鶴田錦史が、独自の発展をさせたと言えるでしょう。

ところが琵琶は、水藤錦穣という脅威的な演奏技術を持っている人が現れたのにも関わらず、その演奏技術はどれだけ受け継がれたのだろうか?。はっきり言って誰も居なかった。唯一鶴田錦史が、独自の発展をさせたと言えるでしょう。

水藤錦穣という大きな目標となる、琵琶界のハイフェッツみたいな達人が居ながら・・・・。当時はきっとがんばっていた人達が居たのではないだろうかと思いますが、まことに残念で仕方がありません。少なくとも私は、音楽性は別として、水藤先生の演奏技術を追いかけたいし、超えたいと思っています。

琵琶唄に関しては、これから三味線音楽や他の洋楽器のように、語り手と琵琶の演奏を別にしていこうと思っています。両方やっていたら、アウェイで通用しない。はっきり言って、琵琶唄のうたは歌専門の歌手に比べてレベルが低いし、このままでは演奏技術も上がらない。

フラメンコギターのパコデルシアは、それまで閉鎖的だったフラメンコの世界を飛び出して、ジャズミュージシャン達と互角に(それ以上に)演奏し、フラメンコを一気に世界に広め、世界音楽のレベルにまで引き上げました。それもチックコリアや、アルディメオラ、ジョンマクラフリンという超のつくトップジャズメン達と挑戦的に共演したのです。77年発表のアルディメオラの2ndアルバムElegant Gypsyの中の「Mediterranean Sundance」をぜひ聞いてみてください。驚異的です。自分のフィールドでもないし、やり方も違う、全くのアウェイに於いて、今までフラメンコを聞いたことも無かった聴衆を魅了してしまう。こんな凄い事が世界では次々に起こっているのです。

どのように音楽を捉えてもいいし、琵琶をどう弾いても良いと思います。そして私ごときが何をやっても堀米さんの100分の一いや100000分の一の成果も出せないでしょう。でも目指さずにはいられないのです。たとえそれが井の中の蛙のあがきであっても・・・。

エッセイを読んでいて、一気にファンになってしまいました。是非生演奏を聴きたいですね。ガルネリも早く戻ってくるといいですね。

今まで聞いた中で、一番PPPが美しかったA・R・コスタンゾ(Met「エンチャンテッドアイランド」のフェルディナンド王子役)

今まで聞いた中で、一番PPPが美しかったA・R・コスタンゾ(Met「エンチャンテッドアイランド」のフェルディナンド王子役)

相手役のドン・ホセにはロベルト・アラーニャ。この人も正にホセにぴったり。今までの印象だと、ホセはただの情けない男という感じでしたが、彼の演じるホセはその姿に悲しみがありました。二人はもう「カルメン」ではコンビで何度もやっているそうで、実力はもちろんですが、いきがばっちり合っていましたね。

相手役のドン・ホセにはロベルト・アラーニャ。この人も正にホセにぴったり。今までの印象だと、ホセはただの情けない男という感じでしたが、彼の演じるホセはその姿に悲しみがありました。二人はもう「カルメン」ではコンビで何度もやっているそうで、実力はもちろんですが、いきがばっちり合っていましたね。 毎度のことですが、Metはレベルが高い。今回も脇役が本当に素晴らしかったです。なんと

毎度のことですが、Metはレベルが高い。今回も脇役が本当に素晴らしかったです。なんと 3時間前に電話で代役を言い渡されたというエスカミーリョ役のテディ・タフ・ローズ。ホセの許嫁役ミカエラにはバルバラ・フリットリ。どちらも魅力ある声で、役にぴったりとはまります。ミカエラのアリアなんか惚れ惚れして聞いてました。

3時間前に電話で代役を言い渡されたというエスカミーリョ役のテディ・タフ・ローズ。ホセの許嫁役ミカエラにはバルバラ・フリットリ。どちらも魅力ある声で、役にぴったりとはまります。ミカエラのアリアなんか惚れ惚れして聞いてました。

先日、映像作家のkutimanさんという方が作っている作品の収録がありました。日本とイスラエル国交50周年にちなんだ作品だそうで、既にイスラエルのミュージシャンを集めてコラージュした作品はyoutubeで公開されています。今回は日本のミュージシャンで作りたいという事で、声をかけて頂きました。公開されている映像はこちら

先日、映像作家のkutimanさんという方が作っている作品の収録がありました。日本とイスラエル国交50周年にちなんだ作品だそうで、既にイスラエルのミュージシャンを集めてコラージュした作品はyoutubeで公開されています。今回は日本のミュージシャンで作りたいという事で、声をかけて頂きました。公開されている映像はこちら 日本の方はどうなるのかまだ判りませんが楽しみです。左上の写真はkutimanさんと私。打ち合わせ中。右の写真はプロデュースの三上さんを加えてのカメラテスト中のもの。場所は地元のかん芸館の和室付きギャラリーで撮りました。朝一の収録だったので、あまり声は出なかったのですが、唄より琵琶の音色が欲しかったそうで、琵琶の音の方は満足いただけたようでなにより。

日本の方はどうなるのかまだ判りませんが楽しみです。左上の写真はkutimanさんと私。打ち合わせ中。右の写真はプロデュースの三上さんを加えてのカメラテスト中のもの。場所は地元のかん芸館の和室付きギャラリーで撮りました。朝一の収録だったので、あまり声は出なかったのですが、唄より琵琶の音色が欲しかったそうで、琵琶の音の方は満足いただけたようでなにより。

私は用事で出かけた後、かねてから気になっていた、ドビュッシー展を観てきました。この間書いたバーンジョーンズと同じ、19世紀末から20世紀初頭に活躍したドビュッシーですが、彼が居たパリでは、当時画家・音楽家・詩人等々の芸術家達が日々こぞってサロンに集い、そこからあの類い稀な芸術が生み出されてゆきました。

私は用事で出かけた後、かねてから気になっていた、ドビュッシー展を観てきました。この間書いたバーンジョーンズと同じ、19世紀末から20世紀初頭に活躍したドビュッシーですが、彼が居たパリでは、当時画家・音楽家・詩人等々の芸術家達が日々こぞってサロンに集い、そこからあの類い稀な芸術が生み出されてゆきました。

ところが琵琶は、水藤錦穣という脅威的な演奏技術を持っている人が現れたのにも関わらず、その演奏技術はどれだけ受け継がれたのだろうか?。はっきり言って誰も居なかった。唯一鶴田錦史が、独自の発展をさせたと言えるでしょう。

ところが琵琶は、水藤錦穣という脅威的な演奏技術を持っている人が現れたのにも関わらず、その演奏技術はどれだけ受け継がれたのだろうか?。はっきり言って誰も居なかった。唯一鶴田錦史が、独自の発展をさせたと言えるでしょう。