ただいま演奏会シーズンの真っ最中。日々本番やリハーサルに追われていますが、この時期は色々な舞台のお誘いを受ける時期でもあります。どうしても行けないものもありましたが、ここ一週間で色々と行ってきました。

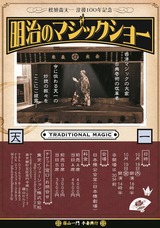

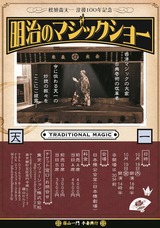

先ずは江戸手妻の藤山新太郎先生の「明治のマジックショー」日本橋公会堂

マジックや手品の本格的な舞台は初めて見たのですが、これはなかなかに面白い。且つかなり高度な芸ではないかと思いました。一つ一つの演目が驚くばかりの内容で、最後までびっくりしっぱなし。ただひたすら高度な芸を繰り広げて行く。これが芸というものなのか・・・。芸とは何か・・・。観ていて、とても考える所がありました。是非また観てみたいです。

マジックや手品の本格的な舞台は初めて見たのですが、これはなかなかに面白い。且つかなり高度な芸ではないかと思いました。一つ一つの演目が驚くばかりの内容で、最後までびっくりしっぱなし。ただひたすら高度な芸を繰り広げて行く。これが芸というものなのか・・・。芸とは何か・・・。観ていて、とても考える所がありました。是非また観てみたいです。

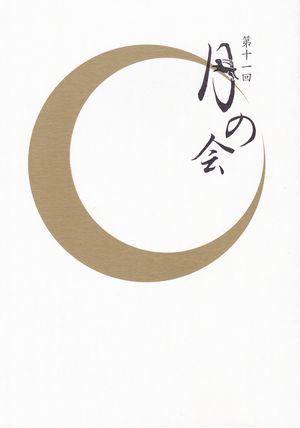

次は花柳面先生の「月の会」 国立劇場

いつもお世話になっている面先生とお仲間三人による主催の会ですが、やはり圧巻は面先生の「羽衣」。存在感のある姿、動き。文句なく素晴らしかったです。技術は当然ですが、演目を通して、自分が語るべきものをしっかりと持っているのでしょう。だから世界観がしっかりと表現されていました。こういう舞台に触れると、またそこから自分の想像力が広がって行きます。元気も出ますね。

いつもお世話になっている面先生とお仲間三人による主催の会ですが、やはり圧巻は面先生の「羽衣」。存在感のある姿、動き。文句なく素晴らしかったです。技術は当然ですが、演目を通して、自分が語るべきものをしっかりと持っているのでしょう。だから世界観がしっかりと表現されていました。こういう舞台に触れると、またそこから自分の想像力が広がって行きます。元気も出ますね。

お囃子は、以前共演した事もある福原百之助さんでしたので、演奏の方も充分に楽しめました。

舞台を観ていて其々の技はもちろんですが、「声」の重要性を改めて思いました。藤山先生の手妻も声で観客を誘います。口上も堂に入っているし、ちょっとした会話にも無理が無く、良いテンポで舞台が進行して行く。ステージングがとてもこなれていました。面先生の公演は囃子方の中に歌い手が付いている訳ですが、それ以上に、面先生の影声が素晴らしく、あの声が無かったら舞台は成立しなかったと思います。

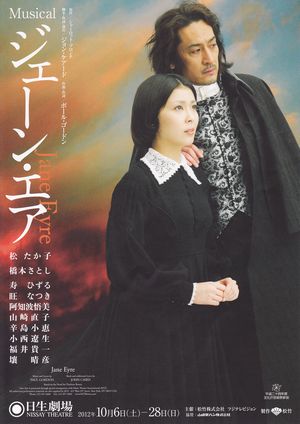

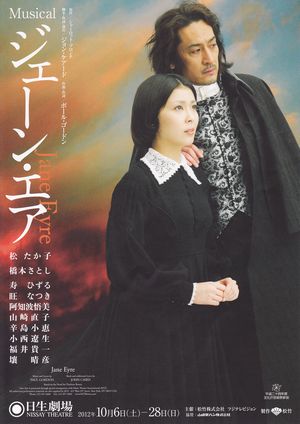

最後はこちら「ジェーンエア」 日生劇場

日本のミュージカルを観たのは実は初めてでして、どんなものなのか期待して行きました。照明使いがなかなかに素晴らしく、演出の良さを感じました。ストーリーが面白い事もあって、充分楽しめたのですが、元々英語の歌を日本語訳にしてあるので、日本語に無理のあるメロディーが多く、ちょっと残念に思いました。こちらも以前、御一緒したことのある、阿部よしつぐさんが出ていましたが、脇役、子役の役者さんが、其々いい感じでした。そして勿論この舞台でも「声」に興味が行きました。

日本のミュージカルを観たのは実は初めてでして、どんなものなのか期待して行きました。照明使いがなかなかに素晴らしく、演出の良さを感じました。ストーリーが面白い事もあって、充分楽しめたのですが、元々英語の歌を日本語訳にしてあるので、日本語に無理のあるメロディーが多く、ちょっと残念に思いました。こちらも以前、御一緒したことのある、阿部よしつぐさんが出ていましたが、脇役、子役の役者さんが、其々いい感じでした。そして勿論この舞台でも「声」に興味が行きました。

日本人の声は薄い、とよく言われます。Jpop等を聞いていても思いますが、これは何故なのか?体格から来るものなのか、日本語の響きから来るものなのか、まだ私には判りません。以前役者をしている大先輩から、「声は訓練で作るものだ」と教えられましたが、なかなかその先輩のような響く声は簡単には作れませんね。

以前にも書きましたが、邦楽には「高い声=凄い・上手い」というような妙な信仰があります。しかし高い声が出た所で音楽が良くなければ意味がありません。音楽は時代と共にあってこそ音楽。古い因習に囚われて、型をなぞり、時代からずれてしまっては、誰も聞いてくれません。やはり古典には、いや古典にこそ「創造」という感性がないと生き残ってはいけないと思います。

「声」はミュージカルだろうが邦楽だろうが、芸術全てにおける根幹です。私は歌い手ではないし、自分はどんどん歌わない方向に行っていますが、琵琶を生業とする以上、声は欠かせないもの。なるべく多くの優れた音楽を聴いて精進したいものです。少しでも精進しなければ!

舞台上で音楽を演奏するだけでなく、「声」を上手く使って行く事は、今後の自分の舞台でも重要な要素になってくるだろう、と思いました。

声が踊り、声が観える、そんな想いが巡った数日間でした。

先日、レッドツェッペリン再結成のライブムービー「Celebration day」を観てきました。その数日前にはあのジミーペイジが、今回の上映会場である六本木東宝シネマで、記者会見した事もあって、ファンとしてはヴォルテージ上がりっぱなしという訳です。しかも二日間だけの上映。これは行くしかないでしょう。

とにかく曲が素晴らしい。ポップスのような「売る」ことが最優先の音楽とは違い、内から湧き上がる世界最高レベルの楽曲ばかりなのです!!曲を聞けば判ります。この姿勢は邦楽人も是非見習って欲しいなとつくづく思いました。

メンバーの内、一人だけ亡くなったDrのジョン・ボーナムに代わって息子のジェイソンが叩きましたが、親父を超えるような素晴らしいドラミングでした。ツェッペリンは当時から楽曲の良さで知られていて、演奏も勿論飛びぬけていましたが、いわゆる名人芸を披露するようなバンドでなかったので、今聞いても衰えというものがありません。確かにロバートプラントのあの超高音は望めませんでしたが、声量は結構あるし、ステージパーフォーマンスもいかしている。ジミーペイジもしっかりジミーペイジでした。

「In my time of dying」「Black Dog」「Trampled Under Foot」「Kashmir」「Whole Lotta Love」もちろん「Stairway To Heaven」歴史に残る名曲がガンガン続きます。

皆60代ですが、60代でこんなに格好良い琵琶人は見たことないですね。私は間違っても、品行方正ぶってお茶なんぞ点てながら、ちんまりと己の世界に浸っているような親父にはなりたくないです。ステージの上に立って、全開で、格好良く演奏していたいです。

前回のブログでも書きましたが、ロックと邦楽を並べることは確かに無理があるでしょう。しかしどんな音楽に於いても、人が魅力を感じないようでは始まりません。静かに熱狂するのも、熱く熱狂するのも、ひとえにその音楽に魅力があるからです。

以前ブログにも書いた映画Get Loudでも同じ事を思いましたが、どんなに年をとっても、反骨精神無き者に魅力は無い。創造性無き音楽にも魅力は無い。肩書きや名誉にすり寄っているものに、どうして人生をかけられるでしょう。挑戦する姿勢無きものにどうして熱狂が生まれるでしょう。永田錦心はそんな骨抜きの音楽を決してやらなかった。だから人々は熱狂したのではないでしょうか。

ツェッペリンは40年経っても熱い!琵琶楽も負けてはいられないのです。土俵は違えどジミーペイジに「俺の曲を聞いてくれよ」と言える位でありたい。ちっちゃい世界で、あたふたして終わってたまるか!!

熱く燃えた一夜でした。

和楽器 ブログランキングへ

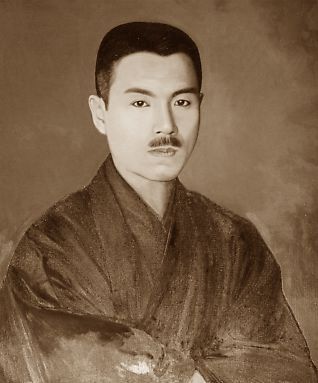

昨日、定例の琵琶樂人倶楽部をやってきました。今回は「錦心流琵琶特集」と題しまして、古澤錦城・雑賀錦鳥のお二方に演奏して頂き、私が解説と司会を担当しました。

永田錦心については、語っても語っても語りつくせぬほどの想いがあるせいか、昨日はちょっとしゃべり過ぎたかも知れません。反省・・・。

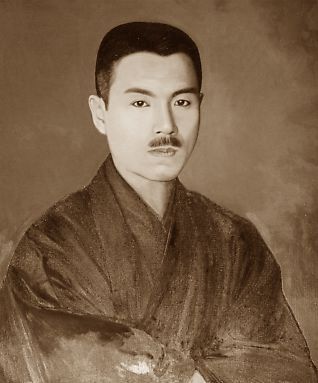

明治という新しい時代が求め、その後の琵琶楽の道を切り開いた天才 永田錦心は、グローバル化が進むこの時代にこそ評価されるべきであり、我々がもう一度帰るべき場所であり、琵琶人の指針だと私は思っています。

上手とか、売れるとかではなく、時代を引っ張って、概念や哲学そのものを根底から覆し、新しい音楽・ジャンルを生み出してしまう。そしてそれを世の中に認めさせてしまう。これは名人だの師匠だのというレベルでは到底出来ることではありません。天才にこそ与えられた仕事なのです。

己やら、我が道やら、そういう類は個人が勝手にやれば良い事。今この衰退の極みを見ている琵琶楽にあっては、そんな器ではなく、時代を導くような視点を持ったリーダーが必要です。残念ながら私にはその器はありませんが、ぜひ現在一派を成す諸先生方には、流派や門下でなく、大きな視野と器を持って取り組んで欲しいものです。

助演の笛奏者前澤さんと共に

助演の笛奏者前澤さんと共に

私はロックの聖地 高円寺に長いこと住んでいました。明日のロックスターを目指す彼らのライブも随分と聞いてきましたが、彼らは抑えても抑えても自分の内からこみ上げる想いを曲に歌に託して熱狂している。それが下手でも何でも・・・。そういう音楽と、お稽古で習った壇ノ浦や那須与一を並べたら、とても敵いません。当たり前です。

どうしようもなく込み上げてくる熱狂を音楽という形でしか表現できず、詞を書き、曲を作り、歌う。もう歌う以外にないんだ、という所までヴォルテージが上がって湧き出てきた音楽にはやはり力があります。それでこそ音楽は成り立つのではないでしょうか。

ロックと琵琶を同等に並べることが正しいとは思いません。しかし、我々の演奏を聞いている世の中の人は、そんなロックスターを夢見る人のパッションに溢れた曲も、壇ノ浦も同じ生活の中で聴くのです。果たしてどちらに心を動かされるのでしょうか??。お上手なお稽古事に心を動かされるでしょうか。

永田錦心は、明治という新しい時代に、新しいセンスを持って新しい音楽を作りました。そしてその音楽は明治の人達を熱狂させたのです。今ロックスターを夢見る若者がやろうとした事をやったのです。しかも20代でやり遂げたのです。

永田錦心は、明治という新しい時代に、新しいセンスを持って新しい音楽を作りました。そしてその音楽は明治の人達を熱狂させたのです。今ロックスターを夢見る若者がやろうとした事をやったのです。しかも20代でやり遂げたのです。

永田錦心の作り上げた「演奏スタイル」を継承して行く方も多いと思います。是非がんばって欲しいと思いますが、時代と共に歩み、常に次代へと向かって行った、彼の「創造性」を受け継ぐ若者も是非居て欲しいと思います。土台をしっかりと持ちながらも、その上に創造性を縦横無尽に発揮させ、次世代のスタンダードを作る。永田錦心の理念と感性を継承する若者もこれからは必要です。

聴衆を熱狂させた錦心流琵琶という音楽がかつてあったのです。この現代にも、ただお上手な琵琶ではなく、聴衆を熱狂させるような魅力溢れる琵琶楽が求められているのではないでしょうか。

熱い想いに溢れた一夜でした。

「琵琶響宴」と題するサロンコンサートをやってきました。御来場のお客様ありがとうございました。初日は尺八の田中黎山君をゲストに薩摩琵琶の弾き語り。二日目は笛の大浦典子さんをゲストに楽琵琶の演奏、という内容でした。会場のギャラリー蒼ではもう3回目の演奏会となり、毎回想い出に残る時間を頂いています。オーナーさんの細やかな心遣いが全てに渡っていて、今回もお客様との良い交流の場となりました。

音楽的な反省は勿論多々ありましたが、それとはまた別に、今回は心の持ち方をあらためて学びました。実はこの演奏会の一週間前ほどから喉を痛めてしまい、しゃべる事もままない状態で、初日の弾語りは本当に心配だったのです。

これまでも時々、曲の途中で急に高音が出なくなってしまう事がよくあって、自分でも原因不明でしたが、以前言われた一言がきっかけで、自分の状態を客観視することが出来、少し対処が効くようになりました。今回は、その一言を改めて思い出し、今あるがままの私でいようと思いながら演奏しました。反省は多々あれど、お陰で最後まで声は枯れることなく響いてくれたのです。

その一言とは、昔、知人に「以前のあなたとは全く違う顔をしている」「今、何かとあなたの中の強すぎる上昇志向が反応して、最悪の状態にあるようだ」と突然言われたことです。最初はびっくりしましたが、実は私自身でもちょっと自分でおかしいと思い始めていた時で、表面的な調子は良かったものの、実際に不必要な事をしたり、言ったりして、自分でも思う所があった時期でした。

東大寺

東大寺

結局私は「完璧に演奏したい、誰よりも上手に弾きたい」という強い盲執にかられ、自分の行くべき道を見失っていたのです。結果的にその囚われが、自分の喉を酷使し、体にも強いこわばりが出来ていました。ただ私は若さで、その肉体的な部分を跳ね返していたに過ぎなかったのです。それがだんだん肉体的に出来なくなってきていて、声にその影響が出るようになってきたのです。それは言いかえれば、日常のすぐ脇にぽっかりと口を開けている闇の扉のノブに手をかけているような状態だったといえるでしょう。もしかすると既に片足を入れていたのかもしれません。

しかし認識出来たからと言ってすぐに軌道修正出来るほど私は真っ直ぐな人間ではなかった。その闇の扉はなかなか目の前から消えず、判っていても時々ふと気が付くとその扉の前に立っている。そんな事を何度も何度も繰り返しました。それは修業とも言えるかもしれませんし、自分の中の闇との葛藤とも言えるかもしれません。

今、その知人の他にも私を遠くから見つめてくれる人の存在を感じることが出来、静かに包まれているようで嬉しい気持ちでいっぱいです。

今、その知人の他にも私を遠くから見つめてくれる人の存在を感じることが出来、静かに包まれているようで嬉しい気持ちでいっぱいです。

頭で思っているだけなら関係ない、まして他人には判らない、と思ったら、それは大きな間違いです。考えている事は全て表に出てきます。目つき顔つき、姿全体。そして行動の全てに出るのです。自分には判らなくても他人から見ると、それは一目瞭然なのです。

闇の扉は日常のすぐ傍にあるようです。それは自分の心が作り出したものでもあるのでしょう。

現代人は自己を主張します。自分という器から物を考えます。しかしその自分はもしかすると色々なものに囚われ、振りまわされているのかもしれません。そんな振り回された自分はどんな扉を選ぶのでしょうか。

白隠禅師の「内観」という言葉もありますが、私はこの現代社会に於いては、時々自分の中をじっと見つめる時間が必要だと思っています。自分にとって何が必要で、何が余計なのか。何に囚われているのか。自分とはどんな存在なのか・・・・・・。

年を重ねれば重ねるほどに余計なものを払い、無垢の自分でありたいと思います。今回の演奏会では、小さな会でしたが、あらためて自分のあるべき姿を想い、開くべき扉を感じたひとときでした。

前回のブログでは、色々とメールをいただきました。皆さん表現するということについては、色々と考えていますね。表現のその先についても興味深いお話を頂きました。

世の中、中身がろくに無く自己顕示欲に取りつかれているような輩も多い中、こうして深くものごとを考えている方々が周りに沢山いて嬉しい限りです。

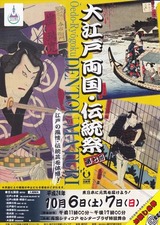

そんな便りを読んでいる中、先日、両国で行われた「大江戸両国・伝統祭」に行ってきました。演者としてはエンタテイメントが苦手な私ですが、観客で見ている分には充分楽しんでますよ。

今回は「手妻」という日本の手品の第一人者 藤山新太郎先生に会いたいと思って、出かけて行きました

藤山先生はかなりの御活躍なので、知っている方も多いかもしれません。HPはこちら

http://www.tokyoillusion.co.jp/index_j.html 是非ご覧になってみてください。特に「蝶のたはむれ」という演目は、蝶を通して、人生を描きだす、正に薩摩琵琶でやるべきような演目です。

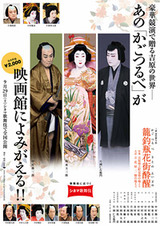

この後、シネマ歌舞伎の「籠釣瓶花街酔醒」を観てきました。坂東玉三郎が花魁八ツ橋を演じるもので、最後に中村勘三郎演じる佐野次郎左衛門に殺されてしまう話ですが、最後に切られて倒れる玉三郎さんの姿がまことにもって見事でした。

この後、シネマ歌舞伎の「籠釣瓶花街酔醒」を観てきました。坂東玉三郎が花魁八ツ橋を演じるもので、最後に中村勘三郎演じる佐野次郎左衛門に殺されてしまう話ですが、最後に切られて倒れる玉三郎さんの姿がまことにもって見事でした。

藤山先生も玉三郎さんも共通して言えることは、舞台上でとても冷静なんです。喜怒哀楽を目いっぱい表現しようなんてことは微塵もしていない。演歌歌手や一部の琵琶人みたいに、「悲しい~~、哀れ~~~」なんて声張り上げることは一切しないのです。むしろさりげない位。

ただ舞台上での目配りや所作、口上など観客を楽しませる為の所作=舞台運びが見事なのです。それが芸を実によく引き立たせています。つまり本来芸というものは、個人的な感情を表現したりするものでなく、技を見せることに徹底するものではないでしょうか。じゃあ、なぜそれがかなり個人的な領域で、気持ちを表現するようになってしまったのか。私は、それは背景に持っているものの欠如だと思っています。

大正時代の琵琶唄「敦盛」は「太刀に哀れや磯千鳥、鳴くも悲しき須磨の浦~~」 と名調子で締めくくるのですが、この「悲しき」の所で、これ見よがしにコブシ回して歌い上げるる人が実に多い。(永田錦心は決してそんなことはしなかった)

と名調子で締めくくるのですが、この「悲しき」の所で、これ見よがしにコブシ回して歌い上げるる人が実に多い。(永田錦心は決してそんなことはしなかった)

大衆芸能と言えばそれまでですが、結局は自分の目の前の技芸を魅せるという所に足らわれて、その演目を通して描く世界が小さいという事だろうと思います。

曲をやるにあたって、曲の持っている世界観や背景となる精神が判ってなかったら、ただ上っ面の節をなぞっているだけ。ちょっと声が出たりコブシが回ったりすることで、その小さな技に囚われ、演奏が偏狭なものになっているのではないだでしょうか。無常という言葉一つとっても、もっともっと奥が深いと思うのです。

結局は、芸をやる人が語るべき世界を持っていなければ、どんどん芸はやせ細り、最終的には個人的な感情をぶつけるだけのものになってしまうのだと思います。

「衆人愛敬」を旨とする芸能と、それを考えない芸術との間には大きな溝があると思います。己の芸を観客に対し見せることを主眼とする芸能と、宗教的世界や哲学を表現しようとする芸術とは、おのずと形もやり方も違うもの。しかしどちらも、その背景となる世界があってはじめて成り立つもの。演者にはその資質が問われている、と思うのは私だけでしょうか。

お二人の舞台を見ていてそんなことを感じました。

マジックや手品の本格的な舞台は初めて見たのですが、これはなかなかに面白い。且つかなり高度な芸ではないかと思いました。一つ一つの演目が驚くばかりの内容で、最後までびっくりしっぱなし。ただひたすら高度な芸を繰り広げて行く。これが芸というものなのか・・・。芸とは何か・・・。観ていて、とても考える所がありました。是非また観てみたいです。

マジックや手品の本格的な舞台は初めて見たのですが、これはなかなかに面白い。且つかなり高度な芸ではないかと思いました。一つ一つの演目が驚くばかりの内容で、最後までびっくりしっぱなし。ただひたすら高度な芸を繰り広げて行く。これが芸というものなのか・・・。芸とは何か・・・。観ていて、とても考える所がありました。是非また観てみたいです。 いつもお世話になっている面先生とお仲間三人による主催の会ですが、やはり圧巻は面先生の「羽衣」。存在感のある姿、動き。文句なく素晴らしかったです。技術は当然ですが、演目を通して、自分が語るべきものをしっかりと持っているのでしょう。だから世界観がしっかりと表現されていました。こういう舞台に触れると、またそこから自分の想像力が広がって行きます。元気も出ますね。

いつもお世話になっている面先生とお仲間三人による主催の会ですが、やはり圧巻は面先生の「羽衣」。存在感のある姿、動き。文句なく素晴らしかったです。技術は当然ですが、演目を通して、自分が語るべきものをしっかりと持っているのでしょう。だから世界観がしっかりと表現されていました。こういう舞台に触れると、またそこから自分の想像力が広がって行きます。元気も出ますね。 日本のミュージカルを観たのは実は初めてでして、どんなものなのか期待して行きました。照明使いがなかなかに素晴らしく、演出の良さを感じました。ストーリーが面白い事もあって、充分楽しめたのですが、元々英語の歌を日本語訳にしてあるので、日本語に無理のあるメロディーが多く、ちょっと残念に思いました。こちらも以前、御一緒したことのある、阿部よしつぐさんが出ていましたが、脇役、子役の役者さんが、其々いい感じでした。そして勿論この舞台でも「声」に興味が行きました。

日本のミュージカルを観たのは実は初めてでして、どんなものなのか期待して行きました。照明使いがなかなかに素晴らしく、演出の良さを感じました。ストーリーが面白い事もあって、充分楽しめたのですが、元々英語の歌を日本語訳にしてあるので、日本語に無理のあるメロディーが多く、ちょっと残念に思いました。こちらも以前、御一緒したことのある、阿部よしつぐさんが出ていましたが、脇役、子役の役者さんが、其々いい感じでした。そして勿論この舞台でも「声」に興味が行きました。

永田錦心は、明治という新しい時代に、新しいセンスを持って新しい音楽を作りました。そしてその音楽は明治の人達を熱狂させたのです。今ロックスターを夢見る若者がやろうとした事をやったのです。しかも20代でやり遂げたのです。

永田錦心は、明治という新しい時代に、新しいセンスを持って新しい音楽を作りました。そしてその音楽は明治の人達を熱狂させたのです。今ロックスターを夢見る若者がやろうとした事をやったのです。しかも20代でやり遂げたのです。

今、その知人の他にも私を遠くから見つめてくれる人の存在を感じることが出来、静かに包まれているようで嬉しい気持ちでいっぱいです。

今、その知人の他にも私を遠くから見つめてくれる人の存在を感じることが出来、静かに包まれているようで嬉しい気持ちでいっぱいです。

この後、シネマ歌舞伎の「籠釣瓶花街酔醒」を観てきました。坂東玉三郎が花魁八ツ橋を演じるもので、最後に中村勘三郎演じる佐野次郎左衛門に殺されてしまう話ですが、最後に切られて倒れる玉三郎さんの姿がまことにもって見事でした。

この後、シネマ歌舞伎の「籠釣瓶花街酔醒」を観てきました。坂東玉三郎が花魁八ツ橋を演じるもので、最後に中村勘三郎演じる佐野次郎左衛門に殺されてしまう話ですが、最後に切られて倒れる玉三郎さんの姿がまことにもって見事でした。 と名調子で締めくくるのですが、この「悲しき」の所で、これ見よがしにコブシ回して歌い上げるる人が実に多い。(永田錦心は決してそんなことはしなかった)

と名調子で締めくくるのですが、この「悲しき」の所で、これ見よがしにコブシ回して歌い上げるる人が実に多い。(永田錦心は決してそんなことはしなかった)