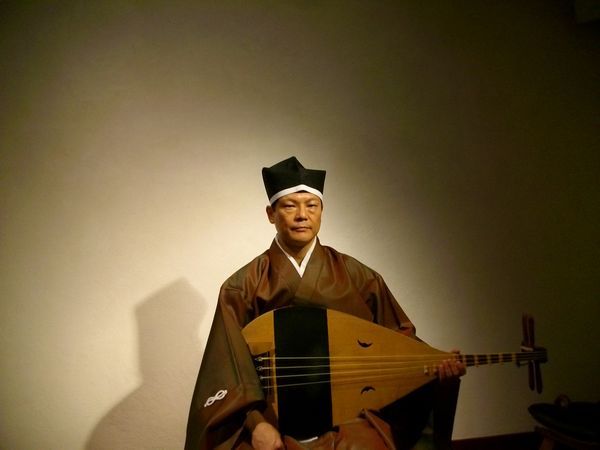

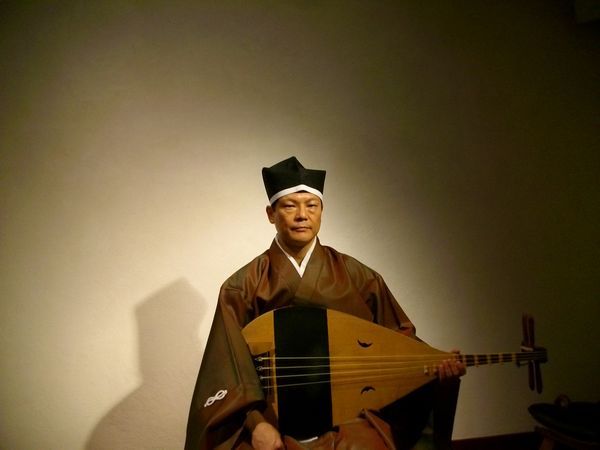

今年も新春恒例の薩摩琵琶三流派対決をやってきました。今回も琵琶の制作家でもある石田克佳さんを迎え、「女性を主人公にした琵琶曲」というテーマでやりました。石田さん には私の使っている琵琶の全てを作ってもらっていて、彼の存在なしには私の音楽はあり得ないという位お世話になっている方なのですが、演奏家としても、薩摩正派をきっちり演奏する貴重な存在です。今琵琶界になくてはならない方ですね。写真は石田さんと古澤さん、私に加え、御来場の薩摩4弦のベテランOさんです。流派を超えて交流できるのが琵琶樂人倶楽部の良い所!。どんどん垣根を外して越えて交流を深めて行きたいと思います。

には私の使っている琵琶の全てを作ってもらっていて、彼の存在なしには私の音楽はあり得ないという位お世話になっている方なのですが、演奏家としても、薩摩正派をきっちり演奏する貴重な存在です。今琵琶界になくてはならない方ですね。写真は石田さんと古澤さん、私に加え、御来場の薩摩4弦のベテランOさんです。流派を超えて交流できるのが琵琶樂人倶楽部の良い所!。どんどん垣根を外して越えて交流を深めて行きたいと思います。

今日の演目は古澤さんが「潯陽江」の上段、石田さんが同じく「潯陽江」の下段、そして私が「静~緋色の舞」という演目でした。

琵琶樂人倶楽部ももう足掛け7年という事ですっかりライフワークになって来ています 。この看板絵も大分定着してきました。ありがたいことに年々琵琶の仕事も充実して来ていますので、もうライブ感覚の演奏はきっぱり卒業して、私の主催や企画を中心にしていこうと思っています。私は活動の最初から、全て私の作曲作品でしたし、他の人と組んでも私の作品を演奏していますので、スタイル自体は最初からかなりの主張を持ってやっていたのですが、曲だけでなく活動についても、もう自分のやり方を明確に打ち出す頃だと思っています。

。この看板絵も大分定着してきました。ありがたいことに年々琵琶の仕事も充実して来ていますので、もうライブ感覚の演奏はきっぱり卒業して、私の主催や企画を中心にしていこうと思っています。私は活動の最初から、全て私の作曲作品でしたし、他の人と組んでも私の作品を演奏していますので、スタイル自体は最初からかなりの主張を持ってやっていたのですが、曲だけでなく活動についても、もう自分のやり方を明確に打ち出す頃だと思っています。

若い筝曲家が「文化とは現代に生きる人が創るものだ」と某雑誌に書いていましたが、私はその意見の全面的に賛成です。

何時も書いているように、薩摩琵琶には古典となるような曲がほとんど無い。特に錦琵琶(五弦薩摩)の方は楽器が出来あがってまだ間もないのですから、全てが現代曲です。古典曲というものはあり得ない。そんな状況の中で、琵琶が今、魅力的な音楽として響いているでしょうか?音楽を聴いて、感動が沸き起こらなければ人は動きません。教養・お勉強になってしまっては、もはや音楽ではないのです。先ずは何よりも琵琶楽が魅力的な音楽であって欲しいし、その方向で、作曲・演奏の活動を広げて行きたいと思います。

先日HPをリニューアルしましてサイト(http://biwa-shiotaka.com/)内の「works」というコーナーを整理してみましたら、15年前から40曲以上を作っていました。勿論現在のレパートリーとしては半分がいい所ですが、こうして曲を書いて、演奏してゆくことが一番私らしいのだと、あらためて納得しました。正しい史観を持ち、古典となる雅楽や平曲、能、そして文学、歴史に視点を持ち、現代の琵琶楽を創って行くのが私には良いようです。私は先生として教えるのは、あまり得意でないのですが、これからもより私らしいやり方で、私の音楽をやって行こうと思います。

先日HPをリニューアルしましてサイト(http://biwa-shiotaka.com/)内の「works」というコーナーを整理してみましたら、15年前から40曲以上を作っていました。勿論現在のレパートリーとしては半分がいい所ですが、こうして曲を書いて、演奏してゆくことが一番私らしいのだと、あらためて納得しました。正しい史観を持ち、古典となる雅楽や平曲、能、そして文学、歴史に視点を持ち、現代の琵琶楽を創って行くのが私には良いようです。私は先生として教えるのは、あまり得意でないのですが、これからもより私らしいやり方で、私の音楽をやって行こうと思います。

今年は他にも新機軸を考えていますので、また決まり次第お知らせさせて頂きます。

さあ今年も希望が湧いてきました!

和楽器 ブログランキングへ

今年も新たなるスタートを切りました。今年は年明け早々、旧岩崎邸にて演奏会があったので、正月ボケも無く割と順調にスタートを切っています。

これは来場のお客様が撮ってくれた写真です。とても素敵な建物で雰囲気は良かったのですが、空調設備がないので、手がかじかんで寒かった~~。でも意外な知り合いも来てくれまして、サロンコンサートにしては2回公演で200人は超えようかという満杯のお客様でにぎわいました。

そんな正月でしたが、岩崎邸から帰ってくると一通の年賀メールが届いていました。それは私の1stアルバムで尺八を吹いているグンナル・リンデルさんからだったのですが、なんとスウェーデンから日本に今来ているというではないですか!勿論早速逢う事に。彼は外国人としては大変珍しく芸大邦楽科の院まで進んだ方で、現在ストックホルム大学の準教授をしていています。尺八を中心とした視点で日本文化の研究をしていて、その成果が素晴らしい本となったので、それらを母校の東京芸大に収め、また更なる資料の収集のために来ていたのです。

そんな正月でしたが、岩崎邸から帰ってくると一通の年賀メールが届いていました。それは私の1stアルバムで尺八を吹いているグンナル・リンデルさんからだったのですが、なんとスウェーデンから日本に今来ているというではないですか!勿論早速逢う事に。彼は外国人としては大変珍しく芸大邦楽科の院まで進んだ方で、現在ストックホルム大学の準教授をしていています。尺八を中心とした視点で日本文化の研究をしていて、その成果が素晴らしい本となったので、それらを母校の東京芸大に収め、また更なる資料の収集のために来ていたのです。

グンナルさんとは、もう10年以上前あるパーティーで出逢い、それから意気投合して、随分いろいろな所で演奏しました。私の1stアルバムの他、彼のCDにも参加して、演奏に於いても、都内ではもちろんの事、東北や関西などで何度となくツアーをやって、スウェーデン国内でもストックホルム大学や国立民族博物館等で演奏会を開き、その後ロンドンまで一緒に渡って、 ロンドンシティー大学では、我が作曲の師 石井紘美先生の新作を共に演奏した盟友です。(ちなみにロンドンでの演奏はWergo及びNaxosから石井紘美作品集「Wind way」として世界発売になっています)

ロンドンシティー大学では、我が作曲の師 石井紘美先生の新作を共に演奏した盟友です。(ちなみにロンドンでの演奏はWergo及びNaxosから石井紘美作品集「Wind way」として世界発売になっています)

5年ぶりでしたが、昼間の2時からアメ横の居酒屋で飲み始め、これでもか、という位呑み倒してきました。あんなに呑んだのは久々。も~話も酒も止まりません。音楽の事、人生の事・・あ~楽しかった。改めて考えるべき良い話も色々あったので、これはまた後日書こうと思っています。とにかく美味い酒でした。志を同じくする友とは、何時逢っても良いものですね。

また今月は、台湾から琵琶奏者の劉 芛華さん、ドイツからはソプラノ歌手のアイリカ・クリシャールさんが来日して、逢うことになっているので、楽しい華やかな出だしとなりそうです。

また今月は、台湾から琵琶奏者の劉 芛華さん、ドイツからはソプラノ歌手のアイリカ・クリシャールさんが来日して、逢うことになっているので、楽しい華やかな出だしとなりそうです。

その他にも、以前海外で演奏した国々から「あなたの演奏を聞きました」なんてメールが時々来ていますが、海外の知人とストレスなく連絡が取れるなんて、良い時代になりましたね。これからはどんどん海外に向かって行こうと思っています。

今年は本当に私にとって新たな年だと思っています。自分がやるべき仕事をし、それに集中出来る、そんな年になると思っています。これまではちょっと色々なものを抱え過ぎていたのですが、昨年一昨年と、その辺を大分整理出来て、今年は更に自分のやるべき音楽に特化して行けるような感じがしています。

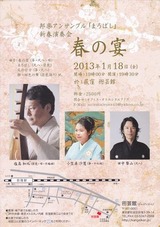

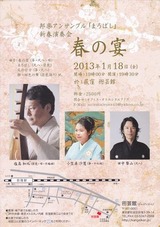

そして何度もくどいですが、今年も私が楽曲を書いているアンサンブルグループ「まろばし」の演奏会が今月の18日にあります。今回は例年と違い小さな音楽サロンの開催となりましたが、是非よろしくお願いいたします。

気合入ってきました。活動開始です!!

和楽器 ブログランキングへ

あけましておめでとうございます。

昨年も色々とお世話になりました。新玉の春を迎え、気持ちも新たに取り組んで行こうと思います。今年もよろしくお願い申し上げます。

先ず新年初のお知らせは、塩高和之オフィシャルサイトの移転リニューアルです。http://biwa-shiotaka.com/ という判り易いアドレスになりました。今後のスケジュールは新HPでお知らせしますので、当ブログの兄弟ブログ(塩高和之スケジュール)は1月末をもって終了予定です。

どうぞ新しいHPをご覧になってみてください。

毎年年初めに想う事は、更に自分らしく生きよう、という事です。昨年も琵琶人として沢山の仕事をさせて頂きましたが、今年はかねてから考えていた、弾き語りの「壇ノ浦」を完成させたいと思っています。大作になりそうです。これまでやってきた「壇ノ浦」は鶴田流のものを下敷きとしていましたが、歌詞や曲の作りの面で、どうにも私にはしっくりいかない所が多々ありましたので、「敦盛」や「経正」同様、森田亨先生に歌詞を書きおろして頂いて、完全な塩高作品として「壇ノ浦」を成立させたいと思っています。

器楽曲の方も、ソロ、デュオの作品で作りかけのままにしてあるものがいくつかありますので、それらを完成させて、演奏会でのヴァリエーションを豊かにして行こうと思います。

私は一つのスタイルを頑なにやり続けるというタイプではありません。時代と共に形を変え、様々な表現方法で音楽を作る。それらの変遷から総合的に私という人間が見え、私の音楽が聞こえてくる、そういう形が一番理想です。これは一番に敬愛するマイルスデイビスの影響ですね。

いつも演奏会に来てくれる人は、楽琵琶の御贔屓さんもいれば、薩摩琵琶こそ、という方も居る。私の作曲した筝や尺八の作品が好きという方も居ます。マイルスが色々なスタイルに変遷しても、そのどこと切り取ってもマイルスだったように、それらの面は全て私の一部であり、また私そのものでもあります。だから薩摩も楽琵琶も、弾き語りも器楽も、作曲もプロデュースも企画も、レクチャーも、すべて私の音楽であり、私の音楽家としての活動なのです。それが私のやり方です。

よくブログにも書いているジャズやオペラ、現代音楽等は私の中の大事な部分。それらがあって初めて私の琵琶が、他の誰でもない私の音色で鳴ってくるというもの。琵琶楽からあらゆる所につながり、それらと関わることで私の世界は出来上がっています。そしてこの音色と音楽は自分だからこそ表現出来る、という自負も持っています。

だから様々な形で私を見て、聴いてくれる事が嬉しいのです。たとえそれが誤解であっても、「誤解の総体は理解である」というように、多くの眼や意見があってこそ、私の世界というものが形作られると思っています。

さて、 今年は先ず、新春3日に旧岩崎邸での演奏会があります。そして新春琵琶樂人倶楽部恒例の「薩摩琵琶三流派対決」。今回は女性をテーマにした琵琶曲で聴き比べです。そして18日には、これも恒例のアンサンブルグループ「まろばし」の公演。今回は能楽堂から地元のサロン「かんげい館」に場所を変えて、気軽な形で聴いて頂きます。

今年は先ず、新春3日に旧岩崎邸での演奏会があります。そして新春琵琶樂人倶楽部恒例の「薩摩琵琶三流派対決」。今回は女性をテーマにした琵琶曲で聴き比べです。そして18日には、これも恒例のアンサンブルグループ「まろばし」の公演。今回は能楽堂から地元のサロン「かんげい館」に場所を変えて、気軽な形で聴いて頂きます。

是非新HPのスケジュール欄をご覧ください。

また琵琶樂人倶楽部の方も今年一年のスケジュールが決まっております。こちらも新HPの琵琶樂人倶楽部コーナーを是非ご覧になってみてください。

自分の想う所を想うように怯まずにやる。これが一番私にふさわしいといつも思います。流派の型や曲ではなく、どこまでも私の音楽をやる。それには正しい史観を持ち、個人の小さな思い入れや偏見を排し、広い視野で自分の背負っている文化を受け継ぐ事が大事だと思っています。そしてそれが私の道筋でもあります。

更にもう一つのキーワードは「楽しむ」。これが無いと良いものは作れない、と最近よく思うようになりました。エンタテイメントではなく、そこに喜びが満ちているかどうかという事。音楽だけでなく、その活動にも、人との関わりにも、人生にも!

今年は私の周りの起こる様々な事をたっぷりと楽しみたいと思っています。

今後とも御贔屓の程、よろしくお願い申し上げます。

塩高和之オフィシャルサイト

http://biwa-shiotaka.com/

1月

すみだトリフォニー小ホール 「北斎の音楽を聴く」

山種美術館 家庭画報主催公演

川崎能楽堂 まろばしコンサート2012「かけはし」~香川一朝を偲んで~

2月

徳島県 東林院 「響宴~琵琶と笛の夕べ」

4月

お江戸日本橋亭 半月の会 「琵琶で綴る源平の風雲児」

6月

両国シアターχ ダンス公演「なめとこ山の熊」

滋賀県 常慶寺 親鸞聖人七百五十回御遠忌法要記念演奏会

都立忍ヶ丘高校 音楽鑑賞教室

7月

7月8日(日)

神奈川県 水眠亭 琵琶演奏会

9月

ティアラこうとう 舞踊作家協会「平家物語」

ビデオ収録 イスラエル・日本 国交樹立50周年記念ビデオ作品

荻窪かんげい館 監督:Kutiman 映像制作:GR BOX

東京 清澄庭園内 涼亭 「楽酒会」

10月

西荻窪 ギャラリー蒼 琵琶響宴

「第一夜 薩摩琵琶 古から続く音色」

「第二夜 楽琵琶 シルクロードの風」

北鎌倉 REFLECTIONS Live at 古民家ミュージアム

神田の家(千代田区指定有形文化財) 水芸・江戸手妻 藤山新太郎 公演

11月

奈良 念佛寺「琵琶尺八演奏会」

京都 遊狐草舎 第12回 粋人会議「日本の五感」

荻窪かんげい館 日月会(ひのつきのかい)2012

12月

新宿オペラシティ 近江楽堂 第5回創心会 琵琶演奏会

北とぴあ つつじホール 「和と洋の共演~郡愛子が歌う四季の彩り 郡司敦の世界」

港区青山小学校 「日本の楽器探検隊 発表会」

小学生から高校生(保護者含む)までを対象にしたワークショップと発表会

主催:音楽プロジェクト ここふた http://www.kokohuta.com/

この一年は、今までの人生の中でも、「あっという間」の一年でした。年を取ったという事でしょうか。昨年末の事を想うと、まるでつい先日の事のようです。そんな今年一年間ではありましたが、いつもの事ながら今年も多くの方にお世話になりました。感謝の気持ちでいっぱいです。

人間たまには過去を振り返るということも大切です。「運命とは過去を振り返った時に初めて想うこと」と何かの本に書いてありましたが、人でも物でも最初の出逢いから現在まで、その出逢いをどんな形で自分の中で育んできたか、その過程があって初めて運命という実感が持てるのでしょう。

私は若き日に琵琶と出逢い、特にこの10数年本当にいい仕事をさせてもらったと思っています。そしてまたここ1,2年が一つの節目となり、来年は何か新たな時代が幕を開けるような予感もしています。言い方を変えると運命を感じているということです。

私は若き日に琵琶と出逢い、特にこの10数年本当にいい仕事をさせてもらったと思っています。そしてまたここ1,2年が一つの節目となり、来年は何か新たな時代が幕を開けるような予感もしています。言い方を変えると運命を感じているということです。

以前は、理解も受け入れも全然出来なかったものが、今はしっかりとその価値が判ることがあります。何故あの頃見えなかったのか残念なほどに、今になると判るのです。まあ私のような天の邪鬼は、理解には時間がかかるという事でしょうか。いずれにしろ私という人間も年を重ねるごとに変わってきた、という事でしょう。どんなものであれ、これからの自分の新たな時代が、柔軟で視野の広い、豊かな時代であると嬉しいです。

人間は自分の価値観をそうそう簡単には変えられません。一見柔軟なような姿勢を見せていても、自分の価値観以外のものを本当に受け入れることは、なかなか出来ません。私自身も、色々音楽と関わっていますが、やっぱり洗練された音楽が(音楽以外でも)好きです。ルーツ系にはそれなりに興味を持っても、自分の音楽としては向かわない。どうしても洗練の方向に向いてしまう。それが私という人間なのでしょう。

ただ変えられない価値観であっても、小さな所で満足し、そこに留まってしまうか、それとも先に進むか、それはその人次第。 突っ走らなくてもいい、自分のペースで進んで行けば良いのです。どんな状況でも怯まず、留まることなく想う所を淡々と進む。それが私のやり方。今までもそうしてきましたが、これからもそうして行きたいと思っています。

突っ走らなくてもいい、自分のペースで進んで行けば良いのです。どんな状況でも怯まず、留まることなく想う所を淡々と進む。それが私のやり方。今までもそうしてきましたが、これからもそうして行きたいと思っています。

「波騒は世の常」と言いますが、これから私は今以上に、波騒とは遠く離れて行く事と思います。これもまた私に与えられた運命なのかもしれません。

先日シャルダン展を観てきました。静物画や風俗画は特に興味は無かったのですが、あらためて観てみると、色々なものが見えてきました。以前はほとんど受け入れることも無かったこういうジャンルのものも、今はすんなりと自分の中に入ってくるのです。これが年を経るということでしょうか。周りの影響もあいまって、私の感性も少しづつ広がって来ているのかもしれません。

この絵は「Bénédicité」というもので、食事の前に祈りをささげる子供の姿を描いたものです。訳すと「祝福あれ」という意味です。

現代の社会にも、私の周りの人々にも、そして私自身にも「祝福あれ」という言葉を捧げられるようでありたいものです。年を重ねるほどに、そうありたいですね。

今年もお世話になりました。よいお年をお迎えください。

には私の使っている琵琶の全てを作ってもらっていて、彼の存在なしには私の音楽はあり得ないという位お世話になっている方なのですが、演奏家としても、薩摩正派をきっちり演奏する貴重な存在です。今琵琶界になくてはならない方ですね。写真は石田さんと古澤さん、私に加え、御来場の薩摩4弦のベテランOさんです。流派を超えて交流できるのが琵琶樂人倶楽部の良い所!。どんどん垣根を外して越えて交流を深めて行きたいと思います。

には私の使っている琵琶の全てを作ってもらっていて、彼の存在なしには私の音楽はあり得ないという位お世話になっている方なのですが、演奏家としても、薩摩正派をきっちり演奏する貴重な存在です。今琵琶界になくてはならない方ですね。写真は石田さんと古澤さん、私に加え、御来場の薩摩4弦のベテランOさんです。流派を超えて交流できるのが琵琶樂人倶楽部の良い所!。どんどん垣根を外して越えて交流を深めて行きたいと思います。

。この看板絵も大分定着してきました。ありがたいことに年々琵琶の仕事も充実して来ていますので、もうライブ感覚の演奏はきっぱり卒業して、私の主催や企画を中心にしていこうと思っています。私は活動の最初から、全て私の作曲作品でしたし、他の人と組んでも私の作品を演奏していますので、スタイル自体は最初からかなりの主張を持ってやっていたのですが、曲だけでなく活動についても、もう自分のやり方を明確に打ち出す頃だと思っています。

。この看板絵も大分定着してきました。ありがたいことに年々琵琶の仕事も充実して来ていますので、もうライブ感覚の演奏はきっぱり卒業して、私の主催や企画を中心にしていこうと思っています。私は活動の最初から、全て私の作曲作品でしたし、他の人と組んでも私の作品を演奏していますので、スタイル自体は最初からかなりの主張を持ってやっていたのですが、曲だけでなく活動についても、もう自分のやり方を明確に打ち出す頃だと思っています。

先日HPをリニューアルしましてサイト(http://biwa-shiotaka.com/)内の「works」というコーナーを整理してみましたら、15年前から40曲以上を作っていました。勿論現在のレパートリーとしては半分がいい所ですが、こうして曲を書いて、演奏してゆくことが一番私らしいのだと、あらためて納得しました。正しい史観を持ち、古典となる雅楽や平曲、能、そして文学、歴史に視点を持ち、現代の琵琶楽を創って行くのが私には良いようです。私は先生として教えるのは、あまり得意でないのですが、これからもより私らしいやり方で、私の音楽をやって行こうと思います。

先日HPをリニューアルしましてサイト(http://biwa-shiotaka.com/)内の「works」というコーナーを整理してみましたら、15年前から40曲以上を作っていました。勿論現在のレパートリーとしては半分がいい所ですが、こうして曲を書いて、演奏してゆくことが一番私らしいのだと、あらためて納得しました。正しい史観を持ち、古典となる雅楽や平曲、能、そして文学、歴史に視点を持ち、現代の琵琶楽を創って行くのが私には良いようです。私は先生として教えるのは、あまり得意でないのですが、これからもより私らしいやり方で、私の音楽をやって行こうと思います。

そんな正月でしたが、岩崎邸から帰ってくると一通の年賀メールが届いていました。それは私の1stアルバムで尺八を吹いているグンナル・リンデルさんからだったのですが、なんとスウェーデンから日本に今来ているというではないですか!勿論早速逢う事に。彼は外国人としては大変珍しく芸大邦楽科の院まで進んだ方で、現在ストックホルム大学の準教授をしていています。尺八を中心とした視点で日本文化の研究をしていて、その成果が素晴らしい本となったので、それらを母校の東京芸大に収め、また更なる資料の収集のために来ていたのです。

そんな正月でしたが、岩崎邸から帰ってくると一通の年賀メールが届いていました。それは私の1stアルバムで尺八を吹いているグンナル・リンデルさんからだったのですが、なんとスウェーデンから日本に今来ているというではないですか!勿論早速逢う事に。彼は外国人としては大変珍しく芸大邦楽科の院まで進んだ方で、現在ストックホルム大学の準教授をしていています。尺八を中心とした視点で日本文化の研究をしていて、その成果が素晴らしい本となったので、それらを母校の東京芸大に収め、また更なる資料の収集のために来ていたのです。

ロンドンシティー大学では、我が作曲の師 石井紘美先生の新作を共に演奏した盟友です。(ちなみにロンドンでの演奏はWergo及びNaxosから石井紘美作品集「Wind way」として世界発売になっています)

ロンドンシティー大学では、我が作曲の師 石井紘美先生の新作を共に演奏した盟友です。(ちなみにロンドンでの演奏はWergo及びNaxosから石井紘美作品集「Wind way」として世界発売になっています) また今月は、台湾から琵琶奏者の劉 芛華さん、ドイツからはソプラノ歌手のアイリカ・クリシャールさんが来日して、逢うことになっているので、楽しい華やかな出だしとなりそうです。

また今月は、台湾から琵琶奏者の劉 芛華さん、ドイツからはソプラノ歌手のアイリカ・クリシャールさんが来日して、逢うことになっているので、楽しい華やかな出だしとなりそうです。

今年は先ず、新春3日に旧岩崎邸での演奏会があります。そして新春琵琶樂人倶楽部恒例の「薩摩琵琶三流派対決」。今回は女性をテーマにした琵琶曲で聴き比べです。そして18日には、これも恒例のアンサンブルグループ「まろばし」の公演。今回は能楽堂から地元のサロン「かんげい館」に場所を変えて、気軽な形で聴いて頂きます。

今年は先ず、新春3日に旧岩崎邸での演奏会があります。そして新春琵琶樂人倶楽部恒例の「薩摩琵琶三流派対決」。今回は女性をテーマにした琵琶曲で聴き比べです。そして18日には、これも恒例のアンサンブルグループ「まろばし」の公演。今回は能楽堂から地元のサロン「かんげい館」に場所を変えて、気軽な形で聴いて頂きます。

私は若き日に琵琶と出逢い、特にこの10数年本当にいい仕事をさせてもらったと思っています。そしてまたここ1,2年が一つの節目となり、来年は何か新たな時代が幕を開けるような予感もしています。言い方を変えると運命を感じているということです。

私は若き日に琵琶と出逢い、特にこの10数年本当にいい仕事をさせてもらったと思っています。そしてまたここ1,2年が一つの節目となり、来年は何か新たな時代が幕を開けるような予感もしています。言い方を変えると運命を感じているということです。 突っ走らなくてもいい、自分のペースで進んで行けば良いのです。どんな状況でも怯まず、留まることなく想う所を淡々と進む。それが私のやり方。今までもそうしてきましたが、これからもそうして行きたいと思っています。

突っ走らなくてもいい、自分のペースで進んで行けば良いのです。どんな状況でも怯まず、留まることなく想う所を淡々と進む。それが私のやり方。今までもそうしてきましたが、これからもそうして行きたいと思っています。