そろそろ逍遥の季節となってきました。この季節が無いと、良いものは作れません。創作の春には逍遥が無くてはならないのです。

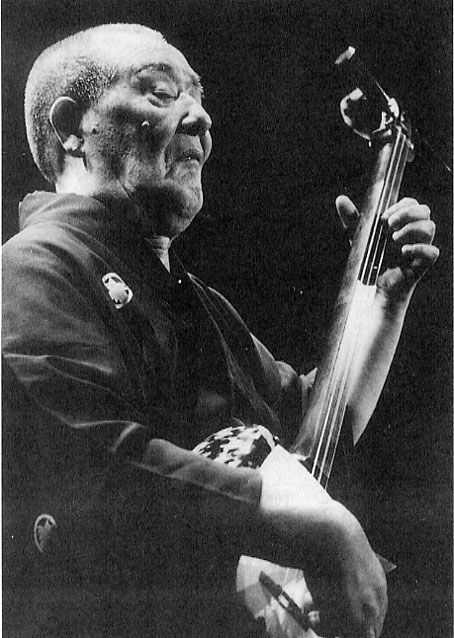

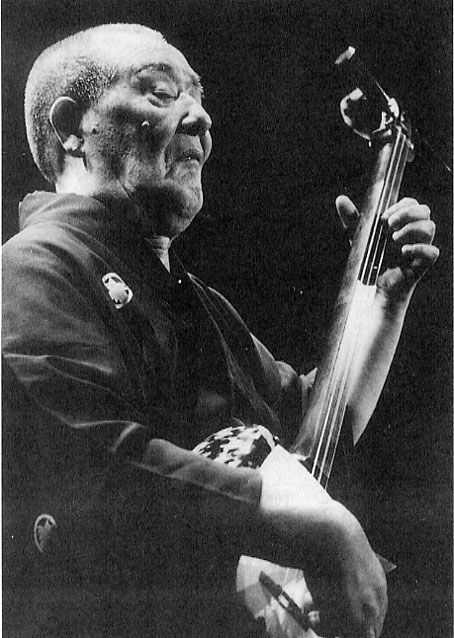

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu

まだちょっと気が早いですね

日々色々な人に会うのですが、若い頃は他の人の話を「聴く」という事が、実はなかなか出来ませんでした。会話をしているようで、結局は自分の都合の良い所だけを拾って、言いたいことだけを言っているだけだったような気がします。まあ少し「聴く」事が出来るようになったのは、余裕が出てきたという事なのでしょうね。

「聴く」という事をしていると、多くの発想が得られますが、まだ私は「行くべき道は明確なようでいてまだまだ明確でない」というのが正直なところ。やはり素直に「自分に成る」という事。これが一番の課題であり、目指す所です。

歴史に残る先人達は皆、誰にも似ていない。どんな分野であれ、誰かに似ているという人は絶対に大成しない。魅力ある人は、色々な影響はあっても、その影響下には無い。昇華している。その人だけのスタイルを持っているのです。それは自分自身に成りきったという事なのかもしれません。

歴史に残る先人達は皆、誰にも似ていない。どんな分野であれ、誰かに似ているという人は絶対に大成しない。魅力ある人は、色々な影響はあっても、その影響下には無い。昇華している。その人だけのスタイルを持っているのです。それは自分自身に成りきったという事なのかもしれません。

皆がその人の作品やスタイルを支持し、時代が変わっても魅力を放ち続けるには、それだけのものがあるからです。独自のスタイルとは、ただの癖や性格ではないのです。ここを履き違えてはいけない!!。そういう人がいかに多いか・・・。時代と共に生き、多くの物事の中で、時には自分にとって異質のものをも吸収し、あくなき創造を繰り返して、自らの中に湧き上がって出て来たもの。それがスタイルであり、それこそが共感と感動を呼ぶのです。

残念ながら私自身は、せいぜいまだ個性的という辺りでしょうか。もっと明確な形を創ることが今後の課題です。毎年私の作曲作品は増えて、レパートリーも充実し、少しづつ明確な形も見えつつあります。もう余計なことはしていられない。はっきりと主張するべき時が来ていると感じています。

そんな道行には度々発想の転換が必要になってきます。その転換のきっかけは、実は自分のすぐ隣にあるものが多いですね。ふとした会話だったり、言葉だったり、人だったり・・・。勿論素晴らしい芸術作品も大きな発想を与えてくれます。そうしたものが日常に普通に、自分の周りに存在しています。幸い私の周りにはいつも良き言葉を投げかけてくれる友や先輩達が居る。そしてその言葉にどれだけ導かれ、助けられたか・・・。貴重な存在が傍に居るということは嬉しい限りです。私はそんな人やものに囲まれて、今まで生きてきたのだ、という事を最近とみに感じます。

そしてその発想の先に未来への入口があるのです。それもすぐ傍に。そこに気が付き、目を向けることが出来れば、先へと進むことが出来る。

音楽家でも料理人でもどんな仕事であれ、創作意欲が無くなったらおしまいです。過去の価値観に囚われ、憧れ、追いかけ、従来の形に引きずられていては何も生まれない。生まれないという事は衰退して行くという事です。人間はそういう宿命の中に生きています。生み出す為には、時に、今あるものを壊してしまう必要もあるでしょう。ダダやパンクはそんな芸術的衝動だったのだと思います。琵琶に関して言えば、今は「創造的な破壊」なんかよりも、もっと激しい「破壊的な創造」が求められているのかもしれません。

そして自身の中に持っている、想いや常識も、時に破壊の対象となるのです。自分の想念に囚われている例は数限りない。見ていて痛々しい程の人も沢山居ます。世間の波騒は避けていれば聞こえない。しかし自分の内なるものとは対峙しなければ呑みこまれてしまう。最後に、いや最初に乗り越えるべきは自分自身なのでしょうね。

日々の逍遥が多くの発想を私にもたらしてくれます。人の言葉は私にとって師でもあるのです。そしてそこには未来への入り口が・・・。未来はすぐ傍に在るのです。

先日、荻窪の音楽サロン「かんげい館」にて演奏してきました。私が作編曲を担当しているアンサンブルグループ「まろばし」の公演でしたが、今回はサロンコンサートとして気軽な感じでやってきました。演奏の方はまあ色々と反省点があったのですが、終わってから先輩方々や仲間たちと呑りながら、芸談に花が咲きました。

会場には能の津村禮次郎先生、哲学者の和久内明先生も来てくれまして、打ち上げでは伝統の型や創作能、オペラ、シェークスピア、そして私の大好きなぺルトまで色々な所に話が広がり、楽しい時間を頂きました。皆さん本当に見聞が広い!

会場には能の津村禮次郎先生、哲学者の和久内明先生も来てくれまして、打ち上げでは伝統の型や創作能、オペラ、シェークスピア、そして私の大好きなぺルトまで色々な所に話が広がり、楽しい時間を頂きました。皆さん本当に見聞が広い!

今回も話に出ましたが、最近はこんな言葉が友人の間で良く出てきます。「守・破・離」という言葉をご存知でしょうか。千利休の教えと言われていますが、

「守」は、師匠について、真似てみて、その教えを身につける。

「破」は、工夫をして、教わった事を少しづつ変えて行く。

「離」は、教わった事を離れ、新しいものを作る。

と言われています。今の邦楽は、この「離」まで本当に辿り着いているだろうか?と思う事も多々あります。伝承する事と伝統を受け継ぐ事の混同があるように思うのです。一流と言われる人は、洋・邦問わず、誰に聞いても真似をしていたらだめだ、と言います。鶴田錦史先生も「あたしの真似していてもダメよ!」とよく言っていた、と以前先輩から聞かされました。

形を残す行為は「伝承」。しかし「伝統を受け継ぐ」とは形を残すことではなくて、次の世へと繋げて行く行為です。その受け渡して行く行為そのものが「伝統」というものになって行くのです。繋げる為には形を変えることもあるし、概念自体をも変えて行く必要も時にはあるでしょう。

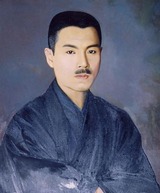

琵琶には、明治期に永田錦心の革命が有りました。 あれがなかったら、薩摩琵琶はもう絶滅し、明清楽のような存在になっていたと思います。永田錦心は薩摩琵琶の既成概念を打ち破り、新たな型をも作り上げ、琵琶楽の「伝統を受け継いだ」のです。ダーウィンの進化論でも、強いものが残るのではなく、環境に適応するものが生き残って行くとありますが、これら受け継ぐことをどう捉えるべきか、今邦楽の器が問われていますね。

あれがなかったら、薩摩琵琶はもう絶滅し、明清楽のような存在になっていたと思います。永田錦心は薩摩琵琶の既成概念を打ち破り、新たな型をも作り上げ、琵琶楽の「伝統を受け継いだ」のです。ダーウィンの進化論でも、強いものが残るのではなく、環境に適応するものが生き残って行くとありますが、これら受け継ぐことをどう捉えるべきか、今邦楽の器が問われていますね。

琵琶楽には奈良平安の時代から様々な変遷が有りました。その流れの中で、琵琶楽というものが形を変えて次の世に繋がって行く。この変遷こそが文化であり、日本特有のものだと考えています。伝えるべきものは何なのか、琵琶楽という歴史のあるものに携わっている以上、これからもしっかり考えて行きたいと思います。

邦楽雑誌に、太鼓センター代表の東宗謙さんという方がとても良い事を書いていました。要約すると「芸術活動して行くには、食べていけるシステムが必要だ。家元制度もそうだったし、現代には現代のシステムが求められている。」とこんな内容でした。素晴らしい作品を創るには、プロとして活動して行けるシステムが必要だと私も思います。私は若き日、T師匠にプロとして生きて行ける道筋をつけてもらったことを今でも深く感謝しているし、そんな師匠に出逢わなかったら今は無いとも思います。

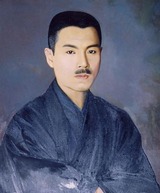

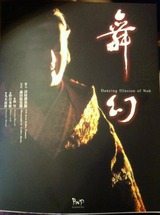

津村禮次郎先生の舞台写真集

津村禮次郎先生の舞台写真集

手妻の藤山先生もそうですが、凄い創造性を持った先輩は話をしているだけで面白い。そして大変にアクティブ。実に嬉しいですね。創造する事に対し全然怯まない。そんな芸術家がもっともっと増えると良いですね。

実は琵琶にも少し東さんのような考え方の人が出てきました。これからがちょっと楽しみなのです。もう一暴れする事になりそうですな。

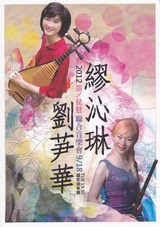

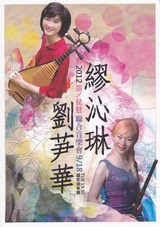

昨日、台湾の琵琶奏者 劉 芛華さんがやってきました。

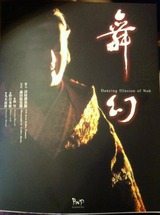

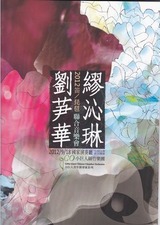

昨年、彼女は台湾で、笛奏者の方とジョイントリサイタルをやって、その時に私の作品「SOROCCO」を演奏してくれたのです。

こちらがその時のパンフレットです。右端の曲目紹介の所、上から2番目に我が曲が記されているのですよ。プロフィールもちょっと詳細されていました。書いてある文章はよく判らないですが・・・。彼女のDVDを観ていて、やはり私はどんどん曲を書くべきだと改めて思いました。

劉さんはとにかく日本の文化が好きな方で、先日亡くなった中村勘三郎の台湾での公式ファンクラブ代表を友人二人でしている程(もう一人は時々当ブログに登場する二胡奏者の葉文宣さん)今日も海老蔵を観に行くと言ってました。

毎回そうなのですが、日本語英語のちゃんぽんと漢字での筆談をしながら、途中から仲間も入って皆で道元や空海の話を延々とやりあい、盛り上がりました。劉さんはお酒がかなりいける口なので、この通り。

台湾では古典楽器でもドレス姿で演奏するのが一般的らしく、背が高い彼女は、舞台でドレスアップするとモデルさんみたいな感じになる方ですが、普段は大変気さくで楽しいのです。

台湾では古典楽器でもドレス姿で演奏するのが一般的らしく、背が高い彼女は、舞台でドレスアップするとモデルさんみたいな感じになる方ですが、普段は大変気さくで楽しいのです。

劉さんは今、台湾で大変活躍しているだけあって、二胡の葉文宣さん共々その技術の方も驚くほどで、古曲は勿論の事、現代曲もかなりのクオリティーで演奏します。私の曲も私以上に細やかに且つ音楽的に弾いてくれました。

劉さんとは音楽の方向性や考え方がとても合うのです。あくまで古典を土台にしながらも、常に革新的であり、次世代を見つめて行くというその姿勢は、日本の邦楽器演奏家には少ないので、海を越えた良き仲間なのです。

とにかく高度に訓練された技術と音楽性がしっかりあるというのは素晴らしいですね。巷には思い入れは強くても、技術や音楽性は??な人が多いですからね。

演奏会葉書

演奏会葉書

話をしていても専門とする中国音楽だけでなく、クラシックやジャズ、フラメンコに至るまでとにかく幅広い。「何時かパコデルシアとアルディメオラのMediterranean Sundanceを弾きたい!」なんていう言葉が出て来る位だから、私とはばっちり話が合う訳です。彼女のように、開かれた心で音楽に精進している仲間がどんどん増えると嬉しいです。

では私の演奏する「SIROCCO」を最後にどうぞ。

世界は繋がって行く。

昨日は凄い雪になりました。成人式の方は大変でしたね。久しぶりの大雪でした。

私の家の居間には大き目の窓が有るのですが、昨日はブラインドを目いっぱい上げて、雪の降る様を眺めながら、自慢のチューブアンプJUDO J7(作者による改造を施してある逸品物)に灯を入れて、朝からずっと音楽を聞いていました。やっぱり手をかけた再生装置は良い音がしますな。私はイヤホンなんかでは絶対に音楽を聞きかないのです。古い人間ですいません。

こんなにゆっくりと音楽を聞くのもそういえば久しぶりです。降りしきる雪がこんな気分にさせたのか、心に音楽が沁み渡り、満ちた時間でした。

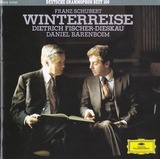

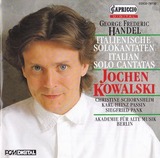

こんなにゆっくりと音楽を聞くのもそういえば久しぶりです。降りしきる雪がこんな気分にさせたのか、心に音楽が沁み渡り、満ちた時間でした。 せっかくの雪の日ですので、ディースカウの「冬の旅」からはじめて、ドミンゴ、コワルスキー、スラヴァ、グルベローヴァ、シュトゥッツマン、オッターと声楽ばかり延々と聴き入ってました。

せっかくの雪の日ですので、ディースカウの「冬の旅」からはじめて、ドミンゴ、コワルスキー、スラヴァ、グルベローヴァ、シュトゥッツマン、オッターと声楽ばかり延々と聴き入ってました。

そして最後は、どうしてもいつもここに行きついてしまうという私の定番、ぺルトの「タブラ・ラサ」。中でも「フラトレス」という曲ではクレーメルの極限に佇むようなViが叫びとなって我が心に深く深く突き刺さります。あの世界に意識が完全に飛んでしまいました。

そして最後は、どうしてもいつもここに行きついてしまうという私の定番、ぺルトの「タブラ・ラサ」。中でも「フラトレス」という曲ではクレーメルの極限に佇むようなViが叫びとなって我が心に深く深く突き刺さります。あの世界に意識が完全に飛んでしまいました。

音楽の背景には哲学も理論も歴史もあります。音楽を生業としている以上、それらはしっかり勉強すべきだし無視は出来ないのですが、中にはそんな理論や歴史等学問・教養の方に走ってしまい、芸術の、音楽の、官能とロマン、そして感動を忘れてしまう人も多いですね。邦楽には今、ちょっとそんな人が多すぎるような気がします。大変残念です。

是非こざかしい知識や経験は置いといて、頭も手も空にして音楽に接して頂きたいものです。先ずは官能を心に刻まなくては!!お勉強はその後で。

Met劇場

Met劇場

今こそ、この混迷した現代にこそ垣根を越えて魅力ある音楽を聞こう。長い歴史の中で人類が連綿と育んできた芸術・音楽は、我々を在るべき姿へと回帰させてくれるものだと思います。理屈は後で勉強すれば充分。こだわりも、何も捨てて溢れるばかりの官能に満ちた舞台を観よう。そこに全身を浸し、味わおう。そんな想いを強くした一日でした。

「音楽は叫びと祈りである」黛敏郎

Met Live viewing「皇帝ティートの慈悲」を観てきました。新春にぴったりの煌めくような気持ちの良い作品でした。

スター達が、その魅力を全開にして魅せた舞台でした。選ばれた者だけが立つことを許される世界最高峰の舞台。そんな舞台を観ることが出来るのは本当に幸せなのです。観ていて嬉しくなって涙が出てきました。

モーツァルト最期のオペラとして知られるこの作品は、人によっては皇帝への媚を売るもので評価しないという意見もありますが、もう現代ではそんな所は超越しているし、私は純粋に作品として良いと思います。確かに他の作品とは違う面もあり、大団円のラストシーンは御祝儀曲みたいな所もありますが、それでもこの舞台には喜びが満ちていました。

セスト役のエリーナ・ガランチャはもう最高としか言いようがなかったですね。男性の役(オペラではズボン役といいます)でしたが何の違和感がなく役をちゃんと自分のものにして、歌も演技も最高でした。カルメンの時とはしっかりキャラを変えている。さすがです。「あなたの頬にそよ風を感じたら、それは私のため息だと思ってください」なんて歌いあげる様は言いようがなく素晴らしかった。

そして、いつもは淑女系の役が多いヴィッテリア役のバルバラ・フリットリは、ものの見事に悪女を演じていました。まるでこっちの方が地なんじゃないかと思えるほど!凄い迫力でした。やられた~~!

そして、いつもは淑女系の役が多いヴィッテリア役のバルバラ・フリットリは、ものの見事に悪女を演じていました。まるでこっちの方が地なんじゃないかと思えるほど!凄い迫力でした。やられた~~!

他にやはりズボン役でアントニオを演じた

ケイト・リンジーがなかなかに素敵でした。最初はちょっと声が細いかな、と思ったものの、第2幕でのアリアは実に素晴らしかった。観ている内にどんどん惹きつけられて行きました。宝塚の俳優さんみたいで、美しい男性という感じが◎。まるで少女漫画からそのまま飛び出してきたようで格好良かった。スターは絵にならないといけないのです。実に良い姿をしていました。これから注目ですね。

こういう舞台を観ていると、オペラの舞台は選ばれし人の為にあるのだと、つくづく想います。現代はライブをやりたいと思えば誰でも舞台に立てる時代。ちょっと出来るようになるとすぐライブ。そしてライブをやることで満足してしまう・・・・。色々なタイプの音楽家が居るのは良い事だと思いますが、私は最高のものを観て、聞きたいのです。選ばれし者しか立つことが出来ない、最高峰の舞台はいつの時代にもあって欲しいですね。

この舞台でMetデビューをしたセルヴィリア役のルーシー・クロウはMetの若手育成プログラムで学び、今回デビューしたそうですが、インタビューで、Metで歌える事が最高の幸せだと、観ているこちらにビンビン伝わって来るような笑顔で答えていました。世界中からMetを目指して才能と実力のある若手が集まって来る。でもその中でも選ばれるのはほんの僅か。その選ばれた者だけが舞台に立てる。だからこそMetはこれからも世界最高のレベルで在り続けるだろうし、世界がMetに注目する。そして煌めくのです。

この舞台でMetデビューをしたセルヴィリア役のルーシー・クロウはMetの若手育成プログラムで学び、今回デビューしたそうですが、インタビューで、Metで歌える事が最高の幸せだと、観ているこちらにビンビン伝わって来るような笑顔で答えていました。世界中からMetを目指して才能と実力のある若手が集まって来る。でもその中でも選ばれるのはほんの僅か。その選ばれた者だけが舞台に立てる。だからこそMetはこれからも世界最高のレベルで在り続けるだろうし、世界がMetに注目する。そして煌めくのです。

邦楽にもこの煌めきが欲しい。家元制度もけっして反対ではないのですが、代々家の人だけが受け継ぐのでは、ちょっともう狭い感じがします。現代社会を考えたら、日本という小さい枠だけでは小さすぎる。良いものはもっと世界に向けて発信する位でいいのです。そして舞台は最高のレベルを持って輝く場であって欲しいのです。簡単に手が届かない、最高レベルの選ばれた者が舞台に立っていて欲しい。そんな舞台が日本にもあって欲しいですね。

毎回そうなのですが、素晴らしい舞台は最後のカーテンコールを観ると鳥肌が立ちます。この華やかさと感動は何物にも代えがたい。今邦楽に、琵琶に、この鳥肌が立つような感激と感動があるだろうか?。豊かな人生を謳歌し、視野を世界へと広げ、人間の営みの素晴らしさを実感し、賛美する、官能に満ちた時間を、邦楽の舞台でも味わいたい。上手、お見事、偉い、珍しいなんていうちまちましたものでなく、この身が震えるような音楽を、舞台をやりたいのです。

Metを観ると元気になります。年明けから良いものを観ることが出来ました!

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu 歴史に残る先人達は皆、誰にも似ていない。どんな分野であれ、誰かに似ているという人は絶対に大成しない。魅力ある人は、色々な影響はあっても、その影響下には無い。昇華している。その人だけのスタイルを持っているのです。それは自分自身に成りきったという事なのかもしれません。

歴史に残る先人達は皆、誰にも似ていない。どんな分野であれ、誰かに似ているという人は絶対に大成しない。魅力ある人は、色々な影響はあっても、その影響下には無い。昇華している。その人だけのスタイルを持っているのです。それは自分自身に成りきったという事なのかもしれません。

会場には能の津村禮次郎先生、哲学者の和久内明先生も来てくれまして、打ち上げでは伝統の型や創作能、オペラ、シェークスピア、そして私の大好きなぺルトまで色々な所に話が広がり、楽しい時間を頂きました。皆さん本当に見聞が広い!

会場には能の津村禮次郎先生、哲学者の和久内明先生も来てくれまして、打ち上げでは伝統の型や創作能、オペラ、シェークスピア、そして私の大好きなぺルトまで色々な所に話が広がり、楽しい時間を頂きました。皆さん本当に見聞が広い!

あれがなかったら、薩摩琵琶はもう絶滅し、明清楽のような存在になっていたと思います。永田錦心は薩摩琵琶の既成概念を打ち破り、新たな型をも作り上げ、琵琶楽の「伝統を受け継いだ」のです。ダーウィンの進化論でも、強いものが残るのではなく、環境に適応するものが生き残って行くとありますが、これら受け継ぐことをどう捉えるべきか、今邦楽の器が問われていますね。

あれがなかったら、薩摩琵琶はもう絶滅し、明清楽のような存在になっていたと思います。永田錦心は薩摩琵琶の既成概念を打ち破り、新たな型をも作り上げ、琵琶楽の「伝統を受け継いだ」のです。ダーウィンの進化論でも、強いものが残るのではなく、環境に適応するものが生き残って行くとありますが、これら受け継ぐことをどう捉えるべきか、今邦楽の器が問われていますね。 津村禮次郎先生の舞台写真集

津村禮次郎先生の舞台写真集

台湾では古典楽器でもドレス姿で演奏するのが一般的らしく、背が高い彼女は、舞台でドレスアップするとモデルさんみたいな感じになる方ですが、普段は大変気さくで楽しいのです。

台湾では古典楽器でもドレス姿で演奏するのが一般的らしく、背が高い彼女は、舞台でドレスアップするとモデルさんみたいな感じになる方ですが、普段は大変気さくで楽しいのです。

こんなにゆっくりと音楽を聞くのもそういえば久しぶりです。降りしきる雪がこんな気分にさせたのか、心に音楽が沁み渡り、満ちた時間でした。

こんなにゆっくりと音楽を聞くのもそういえば久しぶりです。降りしきる雪がこんな気分にさせたのか、心に音楽が沁み渡り、満ちた時間でした。 せっかくの雪の日ですので、ディースカウの「冬の旅」からはじめて、ドミンゴ、コワルスキー、スラヴァ、グルベローヴァ、シュトゥッツマン、オッターと声楽ばかり延々と聴き入ってました。

せっかくの雪の日ですので、ディースカウの「冬の旅」からはじめて、ドミンゴ、コワルスキー、スラヴァ、グルベローヴァ、シュトゥッツマン、オッターと声楽ばかり延々と聴き入ってました。 そして最後は、どうしてもいつもここに行きついてしまうという私の定番、ぺルトの「タブラ・ラサ」。中でも「フラトレス」という曲ではクレーメルの極限に佇むようなViが叫びとなって我が心に深く深く突き刺さります。あの世界に意識が完全に飛んでしまいました。

そして最後は、どうしてもいつもここに行きついてしまうという私の定番、ぺルトの「タブラ・ラサ」。中でも「フラトレス」という曲ではクレーメルの極限に佇むようなViが叫びとなって我が心に深く深く突き刺さります。あの世界に意識が完全に飛んでしまいました。

そして、いつもは淑女系の役が多いヴィッテリア役のバルバラ・フリットリは、ものの見事に悪女を演じていました。まるでこっちの方が地なんじゃないかと思えるほど!凄い迫力でした。やられた~~!

そして、いつもは淑女系の役が多いヴィッテリア役のバルバラ・フリットリは、ものの見事に悪女を演じていました。まるでこっちの方が地なんじゃないかと思えるほど!凄い迫力でした。やられた~~!

この舞台でMetデビューをしたセルヴィリア役のルーシー・クロウはMetの若手育成プログラムで学び、今回デビューしたそうですが、インタビューで、Metで歌える事が最高の幸せだと、観ているこちらにビンビン伝わって来るような笑顔で答えていました。世界中からMetを目指して才能と実力のある若手が集まって来る。でもその中でも選ばれるのはほんの僅か。その選ばれた者だけが舞台に立てる。だからこそMetはこれからも世界最高のレベルで在り続けるだろうし、世界がMetに注目する。そして煌めくのです。

この舞台でMetデビューをしたセルヴィリア役のルーシー・クロウはMetの若手育成プログラムで学び、今回デビューしたそうですが、インタビューで、Metで歌える事が最高の幸せだと、観ているこちらにビンビン伝わって来るような笑顔で答えていました。世界中からMetを目指して才能と実力のある若手が集まって来る。でもその中でも選ばれるのはほんの僅か。その選ばれた者だけが舞台に立てる。だからこそMetはこれからも世界最高のレベルで在り続けるだろうし、世界がMetに注目する。そして煌めくのです。