Met Live Viewing 「マリア ストゥアルダ」を観てきました。

この方がマリア・ストゥアルダ

この方がマリア・ストゥアルダ

ドニゼッティの作なので名前がイタリア語なのですが、物語は16世紀イギリス、チューダー朝のイングランドの女王エリザベス1世と、スコットランド女王メアリー・ステュアートの物語。恐ろしいまでのドラマが沢山あった頃です。有名なBloody Maryはエリザベスの姉に当り、その母も、父によって処刑されるという、何ともすさまじい時代でした。

さて、今回のマリア・ストゥアルダ役は、私の一押しジョイス・ディドナート。昨年の「エンチャンテッドアイランド」での魔女っぷりが大変気に入りまして、今回の作品は待ちに待って、期待を120パーセント膨らまして行ったのですが、その期待を大きく大きく上回る素晴らしい舞台でした。ディドナートは今、最高潮です!。

さて、今回のマリア・ストゥアルダ役は、私の一押しジョイス・ディドナート。昨年の「エンチャンテッドアイランド」での魔女っぷりが大変気に入りまして、今回の作品は待ちに待って、期待を120パーセント膨らまして行ったのですが、その期待を大きく大きく上回る素晴らしい舞台でした。ディドナートは今、最高潮です!。

共演者には、素晴らしい声質のテノール マシュー・ポレンザーニ、エリザベス役には Met初出演の、H・ヒーヴァー、言うまでも無いですが、皆世界のトップレベルで素晴らしかった。ヒーヴァーはいかにも意地悪そうなキャラを作って登場しましたが、インタビューでは可愛らしい笑顔と声で答えていて、そのギャップも面白かったです。

Met初出演の、H・ヒーヴァー、言うまでも無いですが、皆世界のトップレベルで素晴らしかった。ヒーヴァーはいかにも意地悪そうなキャラを作って登場しましたが、インタビューでは可愛らしい笑顔と声で答えていて、そのギャップも面白かったです。

さて、我らがディドナートですが、これはもう彼女の代表作になるんじゃないかと思うほどの充実した舞台でした。歌、演技、存在感どれをとっても、今が旬、一番良い状態にあるのではないかと思います。文句の付けようがありません。特に第3幕は1時間以上ある長丁場を歌い切る、彼女の魅力全開の舞台でした。処刑される身でありながらも女王としての誇りをけっして失わない、そんな感情の機微を細やかに、そして大胆に表現する、渾身の演技と熱唱。それは圧倒的というよりも壮絶といった方がいい程、凄味のある迫力でした。

エリザベスとの対面シーンでの、激しい女王同士のプライドの応酬は観ているこっちが思わず一歩さがってしまう位、怖いほどの迫力でした。凄かった~~。また彼女の技量も今、最高に磨きがかかっていて、フォルテの上行くfffも強力に響かせるかと思うと、pppのロングトーンも揺るぎない。振り幅が半端ないのです。

エリザベスとの対面シーンでの、激しい女王同士のプライドの応酬は観ているこっちが思わず一歩さがってしまう位、怖いほどの迫力でした。凄かった~~。また彼女の技量も今、最高に磨きがかかっていて、フォルテの上行くfffも強力に響かせるかと思うと、pppのロングトーンも揺るぎない。振り幅が半端ないのです。

そうした技術全てに必然性があるから、上手や見事なんていう言葉は出て来ない。技術を超えて存在そのものが浮かび上がってくるのです。

邦楽にも、舞台全体を魅せて行くような意識、器、視野を感じさせてくれる人が欲しいですね。上手が聞こえて来てしまうというのは、まだその技術が音楽として必然性を帯びていないという事。コルトレーンやジミヘン、ヴァンヘイレイン等、皆もの凄いテクニックですが、最初に聞いてそんな事は感じはしません。そんな事よりとにかく圧倒的なその音楽に打ちのめされるのです。

鶴田錦史の「壇ノ浦」は、当時「この曲は鶴田しかいない」と思わせるほどに凄かったそうです。技術が技術で終っておらず、ちゃんと音楽として表現されていたという事だと思います。きっと今回のディドナートのようだったのでしょう。是非私もそんな演奏をしてみたいものです。それには上手にやろうなんていうこじんまりした意識ではもの足りない。舞台を、そして時代を引っ張って行く位の意識が必要なのかもしれません。

ディドナートにはとても及びませんが、「これが私だ」といえるほどの充実の舞台を目指したいですね。

この「マリア・ストゥアルダ」は正にブラボーと思わず口から出る舞台でした。ジョイスディドナートは、これからもずっと観続けていたいアーティストとなりました。

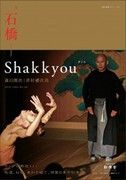

この所何かと忙しく、なかなか舞台を観に行けない日々が続いているのですが、先日ちょうど時間が取れたので、セルリアンタワー能楽堂で行われた「石橋~Shakkyou」を観に行きました。久しぶりにぐさりと来るものを観ました。

公演チラシ

公演チラシ

前半の能の「石橋」を半能でやり、休憩後の後半は森山開次の作になる「Shakkyou」という組み合わせ。「Shakkyou」は「石橋」から触発されて作られた作品です。

能を観に行くのは久しぶりでしたが、あの凛とした空気感・静寂感はやっぱり良いですね。謡の言葉も今なら難なく聴き取れるので、実に面白いです。歌舞伎の賑々しいエンタテイメントも好きなのですが、やはり私には能の方がしっくりきます。

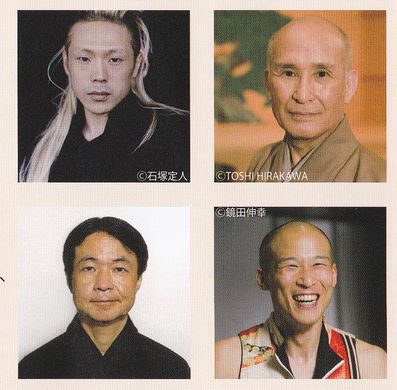

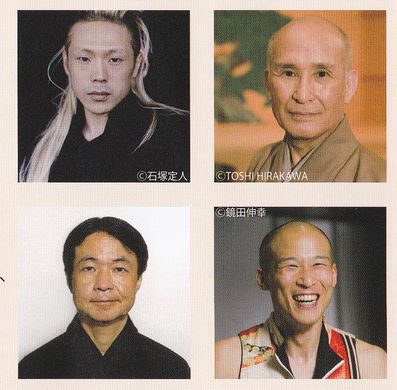

さて、後半の「Shakkyou」ですが、能からは津村禮次郎、笛の松田弘之。 そこに和太鼓の佐藤健作、そしてダンスの森山開次という布陣。津村・松田のお二人はさすがにすんなりと入ってきたのですが、森山、佐藤の二人が上半身裸で登場した時には、能楽堂という場所では、正直何とも違和感を感じました。 パンフレットより

そこに和太鼓の佐藤健作、そしてダンスの森山開次という布陣。津村・松田のお二人はさすがにすんなりと入ってきたのですが、森山、佐藤の二人が上半身裸で登場した時には、能楽堂という場所では、正直何とも違和感を感じました。 パンフレットより

二人の動きも最初は、余計な動きが多過ぎるように感じたのですが、それもラストのクライマックスに向けての序章だったのです。舞台が進行して行くと、次第にその存在感がふつふつと沸き立ってきて、最後には二人が圧倒的な迫力を持って舞台を席巻しました。

とにかくこの4人に共通している事は、とんでもなく高い技術を持っているという事です。そして揺るぎない明確な世界観を共有している事です。改めて舞台人としての存在感というものを魅させて頂きました。

私は音楽家として、ダンスや舞の舞台はそれなりに接してきましたが、これほどのレベルのものは初めてでした。特に森山のダンス は危機迫るものがありました。ただ技があるというだけでなく、ほとばしるような熱さや意志に溢れている。ぎりぎりの所まで自分を追いこんでゆく時にこそ現れる表現、これは単に上手いとか、見事とかいうものとは違う次元の凄さがあったのです。見ていて、いつしか余裕を持ってやっている自分の姿を感じて来ました。私は30代の頃、かなり自分を追い込むようにしてやっていたのに、今はある意味余裕の中でやっている。これでいいのだろうか・・・。改めて立ち返りたいという気持ちが震い立ちました。

は危機迫るものがありました。ただ技があるというだけでなく、ほとばしるような熱さや意志に溢れている。ぎりぎりの所まで自分を追いこんでゆく時にこそ現れる表現、これは単に上手いとか、見事とかいうものとは違う次元の凄さがあったのです。見ていて、いつしか余裕を持ってやっている自分の姿を感じて来ました。私は30代の頃、かなり自分を追い込むようにしてやっていたのに、今はある意味余裕の中でやっている。これでいいのだろうか・・・。改めて立ち返りたいという気持ちが震い立ちました。

今回は強烈なパンチを食らいました。それはもう嫉妬する位に凄かった。勿論この舞台も更なる洗練は必要でしょう。彼もこのままではいられないでしょう。でもそんな所をはるかに超えていました。

私は舞台に立っている以上、一流と言われるものを目指したい。まだまだその夢は遠い。果てしなく遠い。しかし遠くても、夢であっても、ただひたすら己が考える最高のものでありたい。琵琶の従来の価値観等どうでもいい。最高の舞台を張って行きたいのです。

先日テンプル大学でクリストファー遥盟さんがやっている、日本音楽講座にて演奏してきました。毎年この時期に声をかけてもらっているのですが、ここでは学内が全て英語ですので、行く度にやっぱり音楽をやるには英語は必須だと痛感します。精進せねばと思いつつ、こればかりはどうも・・・。

先日テンプル大学でクリストファー遥盟さんがやっている、日本音楽講座にて演奏してきました。毎年この時期に声をかけてもらっているのですが、ここでは学内が全て英語ですので、行く度にやっぱり音楽をやるには英語は必須だと痛感します。精進せねばと思いつつ、こればかりはどうも・・・。

そしてまた外国の人に聴いて頂いていると、色々な発見もあります。日本人は古典=教養みたいなところが随分と強く、演奏者も古典をやっていると、何かアカデミックな偉いものをやっているような錯覚に囚われる事が多いのですが、そういう色眼鏡が無い分、とても素直な感想が返ってきて、自分でも改めて気付く所が色々あります。

ついこの間、ある演歌歌手が「日本の伝統文化を色濃く聞かせたい」というキャッチフレーズで 三味線弾きながらカーネギーリサイタルホールで演奏し、大変盛況だったようです。海外の人から見ると、演歌はとても日本らしい独特の文化・音楽で、且つ判り易い。大盛況もうなづけます。邦楽を演奏している方は、そんな演歌を全く違う風に捉えている。この差を自覚しない限り、邦楽はマイノリティーのまま消え去って行く運命にあるような気がするのです。

三味線弾きながらカーネギーリサイタルホールで演奏し、大変盛況だったようです。海外の人から見ると、演歌はとても日本らしい独特の文化・音楽で、且つ判り易い。大盛況もうなづけます。邦楽を演奏している方は、そんな演歌を全く違う風に捉えている。この差を自覚しない限り、邦楽はマイノリティーのまま消え去って行く運命にあるような気がするのです。

どんな仕事でもマーケティングが大切ですが、何故、演歌はどんどん市場開拓をやり、邦楽はしなかったのか?答えは簡単。邦楽の方々は音楽で食べていく必要がなかったからです。自分の満足が常に先では、小さな世界に居る方が心地良い。志向は外に向かわない。そんなドメスティックとも言える視線、姿勢をいかに早く脱却するか、そこが邦楽の最後のチャンスかもしれません。音楽は社会と共になくては。芸術音楽でもエンタテイメントでも・・・。

演奏家は、皆見事な演奏をしたいと思い、どうしても「上手」という事を一番に気にします。そうでなければ上達もしないのですが、宮城道雄、永田錦心等は、その演奏の見事さは勿論ですが、次世代スタンダードを作りだした感性と作品群にこそ、その魅力があるのではないでしょうか。けっして「上手」というのがポイントではではなかったはずです。

魅力的な作品があったからこそ、時代を超え、海を越えて語りつがれて行ったのだと、私は思っています。だから私も是非作品を残したいのです。色々な国の色々な音楽家が、様々な形で私の作品にぜひ挑戦してくれるようになったら嬉しいですね。

音楽は美術と比べると、常にその傍らにショウビジネスというものが寄り添っています。それは音楽の持っている性と言えるでしょう。今やマイノリティーの中のマイノリティーと化した琵琶楽、特に古典といえる作品もほとんど無い薩摩琵琶は、どこにヴィジョンを持つべきなのでしょうか。私はエンタテイメントへの志向はありませんので、カーネギーの演歌歌手のようにはいきませんが、永田、水藤、鶴田の各先人達が、次世代の琵琶楽の姿を示してくれたように、私も私なりのやり方で、次世代に視線を向けてやっていきたいと思います。その為には、どれだけ自分の身に纏わりつくものから解放されるか。そこが大事ですね。

日の出はまだ遠い?それとも近い?

先日、銀座シルクランドギャラリーで開かれている、日本画家の北村さゆりさんの個展「陽に タチドマル」に行ってきました。北村さんの作品は以前このブログでも紹介しましたが、威圧感が無く、知らない内に絵の前に立って、ほっとしている自分に気が付くような作品と言えば良いでしょうか。日常に溢れる情景の中に内在する、今まで気づかなかった生命が、ふわりと煌めくように立ち現れます。私はこの自然な静寂感のある世界が大好きなんです。今回は「日常と非日常の間に在る揺らぎ」を感じさせる作品たちでした。色彩はいつもながらとても自然で優しい。これまでは「水」をテーマにしたものが多かったのですが、今回は植物がテーマでしたので、特に赤系統の色が何とも語りかけてくるようで、印象に残りました。

前回書いた三浦綾子作品「青い棘」の中に「美しいものを見たい」と言いながら![aono[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/02/59905fce-s.jpg) 死んでいった主人公の妻が出てきますが、人間は本来美しいものを見たいと願う生き物ではないでしょうか。だから音楽や芸術がどんな国にもあるのではないでしょうか。過剰なまでの情報と物に24時間振り回されている現代では、「美しいものを見たい」という本能が、強烈に刺激された食欲や物欲に呑み込まれ麻痺してしまっているように思います。

死んでいった主人公の妻が出てきますが、人間は本来美しいものを見たいと願う生き物ではないでしょうか。だから音楽や芸術がどんな国にもあるのではないでしょうか。過剰なまでの情報と物に24時間振り回されている現代では、「美しいものを見たい」という本能が、強烈に刺激された食欲や物欲に呑み込まれ麻痺してしまっているように思います。

地球を破壊しつくして、今度は宇宙にまで触手を伸ばして行こうという現代。加えて衛星で何でも監視され、完全に管理され切っているとも言える、この破壊と管理の社会。窮屈と感じませんか?。現代社会では、そんな閉塞感を何かに夢中に(中毒に)させることで、目を逸らすように仕向けられているかのように見えます。

私が若かりし頃見た70年代のアメリカ映画には「国境の南」という逃避的理想郷が良く出てきました。「明日に向かって撃 て」のブッチとサンダンスや「ゲッタウエイ」等、皆アウトローは逃れるように南を目指しました。自由の国アメリカでも、当時既に管理社会の閉塞感が在ったのでしょうね。

て」のブッチとサンダンスや「ゲッタウエイ」等、皆アウトローは逃れるように南を目指しました。自由の国アメリカでも、当時既に管理社会の閉塞感が在ったのでしょうね。

現代日本でも、「普通」といわれる枠にはまりきれない人は多いと思いますので、逃避的に「国境の南」という理想郷を求める声は大きい事でしょう。「美しいもの」に溢れ、本来の精神的理想郷たる「国境の南」は芸術の中にこそ、いや芸術の中だけに在るのかもしれません。しかしそこに逃避していて果たして豊かになるとは、私には思えない。理想郷は日々の生活の中にこそ在るべきです。芸術がただの逃避的メルヘンだったら、それは麻薬でしかない。日々の中に喜びが満ちて来なければ・・。そして世の中に多様な生き方・考え方が共存出来ていなくてはなりません。でなければ幸せな気持ちは何時まで経っても、自分にも、社会にも感じる事が出来ないと思うのです。いかがでしょう?

経済も外交も軍事も、全て社会には大事なことです。でもそれ以上に日々の暮らしが大事なのです。 所構わず携帯等に見入っている姿、スマホを見ながらファーストフードを食べている日常は異常です。現代の狂気を感じずにはいられませんし、この異常さが判らないという事が、そのまま現代日本の心の貧困さを示していると思えてなりません。「これが常識」「これが普通」「こうでなければ」etc.そういう浅い画一的な考え方がまかり通るような社会は、理想郷の対極にあるように感じるのです。

所構わず携帯等に見入っている姿、スマホを見ながらファーストフードを食べている日常は異常です。現代の狂気を感じずにはいられませんし、この異常さが判らないという事が、そのまま現代日本の心の貧困さを示していると思えてなりません。「これが常識」「これが普通」「こうでなければ」etc.そういう浅い画一的な考え方がまかり通るような社会は、理想郷の対極にあるように感じるのです。

目の前を盛り上げ、その場を紛らわすものばかりでいいのでしょうか・・・。こんな今だからこそ、静かに深く想いを巡らせて、命を見つめられる芸術作品に触れて欲しいと思います。そして日々を、その人なりに豊かに過ごす事が、何よりも第一と思うのです。

北村さんの作品には、生命が煌めく豊かで静寂な日々が満ちていました。

劇団アドックの「青い棘」(原作:三浦綾子、脚本:神尾哲人)を観てきました。

私はアドックが2009年に横浜レンガ倉庫で上演した「雛」(原作:芥川龍之介 脚本:神尾哲人) に参加した事もあって、アドックの公演は毎年欠かさず観に行ってますが、商業演劇とは一線を画す社会派のアドックらしく、今回も充実した内容でした。

に参加した事もあって、アドックの公演は毎年欠かさず観に行ってますが、商業演劇とは一線を画す社会派のアドックらしく、今回も充実した内容でした。

形を整えることでとりあえず満足してしまうのは、日本人の良くない所でしょう。コンビニなどで、やたら丁寧にお辞儀をするのが最近目につきますが、そこに心を込めているわけではないのが見える事がしばしばあります。「とりあえず形」の典型かもしれません。邦楽は「古典」の名のもとに、形ばかりをなぞって、現代に生きる人の感動や想いそっちのけで、中身を創る事を怠ったからこそ、現代のこの衰退を招いたのだ思います。肝心なものは形ではなく、中身です。その中身をどのようにして現代に、次世代に伝えるか、そこを無くして「古典」も「継承」もありえません。

個の生物としての命はそう長くは続きません。でも想いは繋がって行く。生物的な命だけでなく、想いという命もまた受け継がれて行くと思います。命を繋げて行くのが生物の本能だとすれば、 音楽も文学もその命を伝える為にあらゆる事をするのは当然かもしれません。組織や権威はそこに要らない。命が繋がることが大事なのです。中身の無い形は程なく滅びて行きます。今邦楽も琵琶も、形だけでなく、永田錦心がやったように、根本的な哲学を変えてでも次世代に「繋げて」ゆくことこそ最優先なのではないでしょうか。

音楽も文学もその命を伝える為にあらゆる事をするのは当然かもしれません。組織や権威はそこに要らない。命が繋がることが大事なのです。中身の無い形は程なく滅びて行きます。今邦楽も琵琶も、形だけでなく、永田錦心がやったように、根本的な哲学を変えてでも次世代に「繋げて」ゆくことこそ最優先なのではないでしょうか。

アドックの舞台はその内容だけでなく、伝える、継承するという事においても多くの示唆がありました。

和楽器 ブログランキングへ

この方がマリア・ストゥアルダ

この方がマリア・ストゥアルダ さて、今回のマリア・ストゥアルダ役は、私の一押しジョイス・ディドナート。昨年の「エンチャンテッドアイランド」での魔女っぷりが大変気に入りまして、今回の作品は待ちに待って、期待を120パーセント膨らまして行ったのですが、その期待を大きく大きく上回る素晴らしい舞台でした。ディドナートは今、最高潮です!。

さて、今回のマリア・ストゥアルダ役は、私の一押しジョイス・ディドナート。昨年の「エンチャンテッドアイランド」での魔女っぷりが大変気に入りまして、今回の作品は待ちに待って、期待を120パーセント膨らまして行ったのですが、その期待を大きく大きく上回る素晴らしい舞台でした。ディドナートは今、最高潮です!。 Met初出演の、H・ヒーヴァー、言うまでも無いですが、皆世界のトップレベルで素晴らしかった。ヒーヴァーはいかにも意地悪そうなキャラを作って登場しましたが、インタビューでは可愛らしい笑顔と声で答えていて、そのギャップも面白かったです。

Met初出演の、H・ヒーヴァー、言うまでも無いですが、皆世界のトップレベルで素晴らしかった。ヒーヴァーはいかにも意地悪そうなキャラを作って登場しましたが、インタビューでは可愛らしい笑顔と声で答えていて、そのギャップも面白かったです。 エリザベスとの対面シーンでの、激しい女王同士のプライドの応酬は観ているこっちが思わず一歩さがってしまう位、怖いほどの迫力でした。凄かった~~。また彼女の技量も今、最高に磨きがかかっていて、フォルテの上行くfffも強力に響かせるかと思うと、pppのロングトーンも揺るぎない。振り幅が半端ないのです。

エリザベスとの対面シーンでの、激しい女王同士のプライドの応酬は観ているこっちが思わず一歩さがってしまう位、怖いほどの迫力でした。凄かった~~。また彼女の技量も今、最高に磨きがかかっていて、フォルテの上行くfffも強力に響かせるかと思うと、pppのロングトーンも揺るぎない。振り幅が半端ないのです。

そこに和太鼓の佐藤健作、そしてダンスの森山開次という布陣。津村・松田のお二人はさすがにすんなりと入ってきたのですが、森山、佐藤の二人が上半身裸で登場した時には、能楽堂という場所では、正直何とも違和感を感じました。

そこに和太鼓の佐藤健作、そしてダンスの森山開次という布陣。津村・松田のお二人はさすがにすんなりと入ってきたのですが、森山、佐藤の二人が上半身裸で登場した時には、能楽堂という場所では、正直何とも違和感を感じました。  は危機迫るものがありました。ただ技があるというだけでなく、ほとばしるような熱さや意志に溢れている。ぎりぎりの所まで自分を追いこんでゆく時にこそ現れる表現、これは単に上手いとか、見事とかいうものとは違う次元の凄さがあったのです。見ていて、いつしか余裕を持ってやっている自分の姿を感じて来ました。私は30代の頃、かなり自分を追い込むようにしてやっていたのに、今はある意味余裕の中でやっている。これでいいのだろうか・・・。改めて立ち返りたいという気持ちが震い立ちました。

は危機迫るものがありました。ただ技があるというだけでなく、ほとばしるような熱さや意志に溢れている。ぎりぎりの所まで自分を追いこんでゆく時にこそ現れる表現、これは単に上手いとか、見事とかいうものとは違う次元の凄さがあったのです。見ていて、いつしか余裕を持ってやっている自分の姿を感じて来ました。私は30代の頃、かなり自分を追い込むようにしてやっていたのに、今はある意味余裕の中でやっている。これでいいのだろうか・・・。改めて立ち返りたいという気持ちが震い立ちました。

先日テンプル大学でクリストファー遥盟さんがやっている、日本音楽講座にて演奏してきました。毎年この時期に声をかけてもらっているのですが、ここでは学内が全て英語ですので、行く度にやっぱり音楽をやるには英語は必須だと痛感します。精進せねばと思いつつ、こればかりはどうも・・・。

先日テンプル大学でクリストファー遥盟さんがやっている、日本音楽講座にて演奏してきました。毎年この時期に声をかけてもらっているのですが、ここでは学内が全て英語ですので、行く度にやっぱり音楽をやるには英語は必須だと痛感します。精進せねばと思いつつ、こればかりはどうも・・・。 三味線弾きながらカーネギーリサイタルホールで演奏し、大変盛況だったようです。海外の人から見ると、演歌はとても日本らしい独特の文化・音楽で、且つ判り易い。大盛況もうなづけます。邦楽を演奏している方は、そんな演歌を全く違う風に捉えている。この差を自覚しない限り、邦楽はマイノリティーのまま消え去って行く運命にあるような気がするのです。

三味線弾きながらカーネギーリサイタルホールで演奏し、大変盛況だったようです。海外の人から見ると、演歌はとても日本らしい独特の文化・音楽で、且つ判り易い。大盛況もうなづけます。邦楽を演奏している方は、そんな演歌を全く違う風に捉えている。この差を自覚しない限り、邦楽はマイノリティーのまま消え去って行く運命にあるような気がするのです。

![aono[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/02/59905fce-s.jpg) 死んでいった主人公の妻が出てきますが、人間は本来美しいものを見たいと願う生き物ではないでしょうか。だから音楽や芸術がどんな国にもあるのではないでしょうか。過剰なまでの情報と物に24時間振り回されている現代では、「美しいものを見たい」という本能が、強烈に刺激された食欲や物欲に呑み込まれ麻痺してしまっているように思います。

死んでいった主人公の妻が出てきますが、人間は本来美しいものを見たいと願う生き物ではないでしょうか。だから音楽や芸術がどんな国にもあるのではないでしょうか。過剰なまでの情報と物に24時間振り回されている現代では、「美しいものを見たい」という本能が、強烈に刺激された食欲や物欲に呑み込まれ麻痺してしまっているように思います。 て」のブッチとサンダンスや「ゲッタウエイ」等、皆アウトローは逃れるように南を目指しました。自由の国アメリカでも、当時既に管理社会の閉塞感が在ったのでしょうね。

て」のブッチとサンダンスや「ゲッタウエイ」等、皆アウトローは逃れるように南を目指しました。自由の国アメリカでも、当時既に管理社会の閉塞感が在ったのでしょうね。

音楽も文学もその命を伝える為にあらゆる事をするのは当然かもしれません。組織や権威はそこに要らない。命が繋がることが大事なのです。中身の無い形は程なく滅びて行きます。今邦楽も琵琶も、形だけでなく、永田錦心がやったように、根本的な哲学を変えてでも次世代に「繋げて」ゆくことこそ最優先なのではないでしょうか。

音楽も文学もその命を伝える為にあらゆる事をするのは当然かもしれません。組織や権威はそこに要らない。命が繋がることが大事なのです。中身の無い形は程なく滅びて行きます。今邦楽も琵琶も、形だけでなく、永田錦心がやったように、根本的な哲学を変えてでも次世代に「繋げて」ゆくことこそ最優先なのではないでしょうか。