先日杉並のルーテル教会で、「3.11響き合う、詩と音楽の夕べ」をやってきました。

この会は哲学者で、脚本家でもある和久内明先生が主催する会で、先生が作られた詩の朗読と音楽で3.11を語り伝えようというものです。世の出来事というのは、いつしか風化して行ってしまうものですが、そうさせてはならないものが、今私達にはあると思います。 震災や原発の問題でも、何事においてもとりあえずの形をこなすことで満足してしまう日本人は、その形に意味を求めず、いつしか中身が判らなくなってしまう。中身が無くては意味が無い。3.11以降、私たちがどう生きて行くのか、問われているようにも思います。

震災や原発の問題でも、何事においてもとりあえずの形をこなすことで満足してしまう日本人は、その形に意味を求めず、いつしか中身が判らなくなってしまう。中身が無くては意味が無い。3.11以降、私たちがどう生きて行くのか、問われているようにも思います。

邦楽についても同じような事が言えます。先生の言う事を真面目にやっていれば問題ないという、「優等生的惰性」が未だ抜けていない。その為にどれだけ創造性というものが失われ、そしてゆがめられたたのだろう・・。

流派や組織の中に居て動いていれば、なんとなくそれで満足してしまう・・・。活況を呈していた時代はそれで楽しくやっていた人もいたでしょう。しかし今はどうでしょうか。

流派の音とは、何をやってもどうにも拭いきれないような、各人の故郷のようなものであるべきだと、私は思っています。だからこそ同じ流派であっても様々な個性が煌めいていなくては・・。その為にも流派が「基本」という名の単なる型やお作法、表面的な技の教習所で終っていてはいけないのです。創造の場でなくては!!

師に学び、自分の境地を開いてゆく。師はそれを見守り、その人の行くべき所へと導く。本当にそんな場になるように、今、流派も教師自体も変わらなければならない時代に来ていると思います。教えるべきものは何か、伝えるべきものは何か、しっかり見つめないと、中身が無くなってしまう。

師に学び、自分の境地を開いてゆく。師はそれを見守り、その人の行くべき所へと導く。本当にそんな場になるように、今、流派も教師自体も変わらなければならない時代に来ていると思います。教えるべきものは何か、伝えるべきものは何か、しっかり見つめないと、中身が無くなってしまう。

これが正当、あれは亜流だのまがい物だのと、すぐに何かの形にはめたがるのが日本人の特性ですが、自分のやっている事以外のものの価値を認めようとせず、乗り越えられないようでは、邦楽の未来に光明は無いですね・・・。

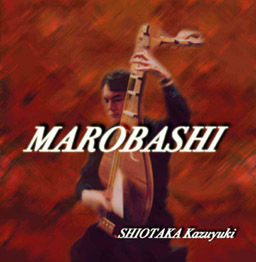

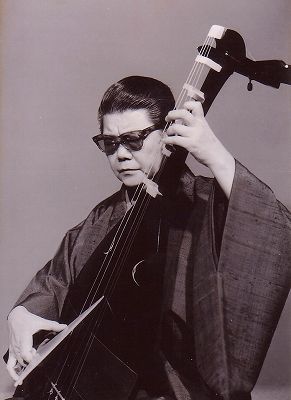

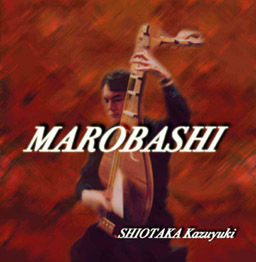

私がかつて琵琶を習ったT先生は大変技術の高い先生で、最初は私も先生の技術を夢中になって追いかけたものです。ファーストアルバムでは、音を聞いた音楽評論家の方に、一聴しただけで「○○先生と同じ音をしているね」と即座に見破られる位、当時は自分でも気が付かないうちに先生の音を求めていました。しかし、私は次第に自分のやるべき音楽が明確になり、音楽に対する考え方も独自の形が出来あがって行ったので、今では楽器自体もセッティングもまるで違う仕様になっています。

私がかつて琵琶を習ったT先生は大変技術の高い先生で、最初は私も先生の技術を夢中になって追いかけたものです。ファーストアルバムでは、音を聞いた音楽評論家の方に、一聴しただけで「○○先生と同じ音をしているね」と即座に見破られる位、当時は自分でも気が付かないうちに先生の音を求めていました。しかし、私は次第に自分のやるべき音楽が明確になり、音楽に対する考え方も独自の形が出来あがって行ったので、今では楽器自体もセッティングもまるで違う仕様になっています。

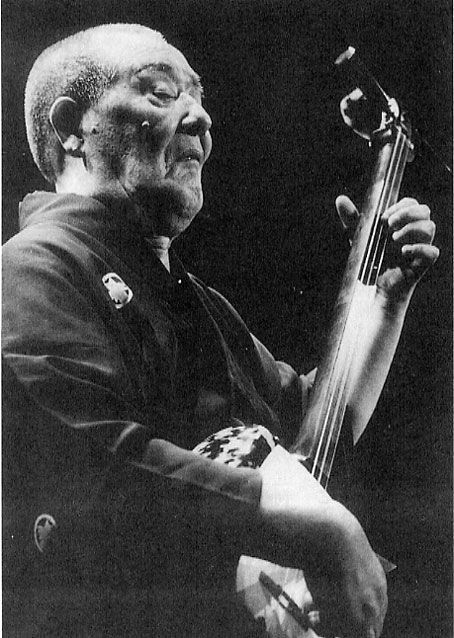

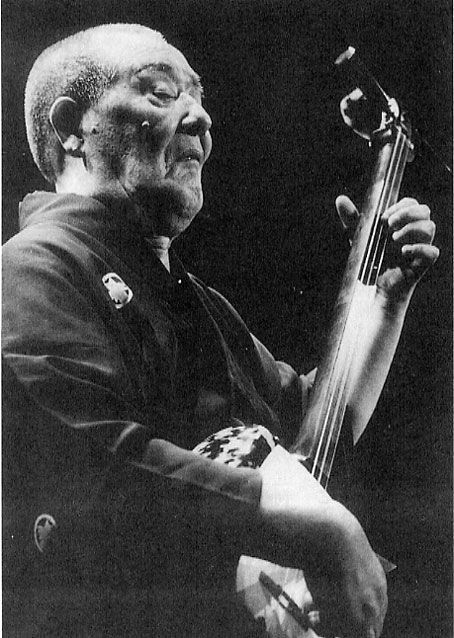

鶴田錦史は「あたしの真似をしてもだめよ」と常に言っていたそうですが、自分の音を求め続けたからこそ、あれだけ個性的で圧倒的なスタイルが出来あがったのでしょう。そして弟子たちにも、自分で自分の音を求めよ、と言いたかったのだと思います。

コツコツやっていればそれなりに成るなんていう、優等生的惰性は常に戒めなくてはいけません。薩摩琵琶は歴史も浅く、特に私の弾いている五弦の錦琵琶は、まだ何十年というという歴史しかないので、曲も古典と言えるものが無いし、型と言えるべき型も無い。だから自分の基本となる所は、流派の技などではなく、日本音楽全体の底辺に流れるものの中にあると思っています。

自分なりのものを見つけない限り自分の人生も音楽も、その成就はあり得ない。創造性無き所には、人間も国家も成り立ちえない、と思うのです。

先日久しぶりにお会いした作曲の師 石井紘美先生の作品の上演がアサヒアートスクエアで行われました。実は先生の作品がちゃんとした形で日本で紹介されるはこれが初めてなんです。

今回は日本電子音楽協会創立20周年の記念事業でした。先生は長い事海外に拠点がありますので、日本の協会とはつながりが無かったのですが、つい最近、北京での作品の上演の際にこの協会の方と知り合い、今回の作品発表となりました。

今回は日本電子音楽協会創立20周年の記念事業でした。先生は長い事海外に拠点がありますので、日本の協会とはつながりが無かったのですが、つい最近、北京での作品の上演の際にこの協会の方と知り合い、今回の作品発表となりました。

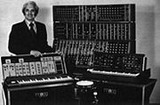

日本は何の分野に於いても、型や殻を破る事をとにかく嫌うので、電子音楽という新しい分野は、当然のごとくかなり出遅れているのが現状です。しかしこの所少しづつ各音大でも力を入れ始めてきました。一番早くから電子音楽に取り組んでいたのは愛知芸大で、日本で一番初めにムーグを導入したそうです。やはり中央の一番権威の高い所は、前例の無い事はやらないのでしょう。

初期のムーグシンセサイザー

初期のムーグシンセサイザー

さて、この日は7人の作曲家の作品を聞きました。特に生楽器と電子音の組み合わせが多く、その意図のようなものは確かに聞こえてきました。しかし生演奏に中途半端な抒情性が見えてしまうと、とたんに電子音が安っぽく聞こえてくる。単に無機的なものと有機的なものの対比等という事ではとても成り立たない。何かもっと音以外の部分で考えるべきものを感じました。技術ではなく、哲学がまだ成熟していないと思いました。

石井先生の作品は「木を切り倒す」時の様々な音が素材となっていました。 木を切るという事は、古くは建材を得る為、今は更地を得る為であり、それは木の周りの鳥、虫、小動物の破壊も意味し、そういう伐採という行為には人間の姿そのものが現れています。それらをデジタル音分解、処理して出来た作品でした。全てが電子音だったせいか、音がとても生命感を持って感じられ、自然界の様と人間の営み、傲慢、業・・・色々なものが想起されました。デジタル音なのに、かなり有機的な音のアンサンブルに感じました。

木を切るという事は、古くは建材を得る為、今は更地を得る為であり、それは木の周りの鳥、虫、小動物の破壊も意味し、そういう伐採という行為には人間の姿そのものが現れています。それらをデジタル音分解、処理して出来た作品でした。全てが電子音だったせいか、音がとても生命感を持って感じられ、自然界の様と人間の営み、傲慢、業・・・色々なものが想起されました。デジタル音なのに、かなり有機的な音のアンサンブルに感じました。

ムーグ1C

他の作曲家の作品では、「BUNDLE IMPACTAR」という作品が印象に残りました。これも生演奏と電子音の組み合わせでしたが、生演奏の方が中心となり、音楽が広がって行く様には生命感とでも言ったらいいのか、大きな普遍的なものが見えるようで、魅力も可能性も感じました。私はこの分野の専門家ではないし、評論までは出来ませんが、全体を通して、日本の電子音楽のこれからに大きな課題を感じ、また可能性も感じました。10年先が楽しみです。

時代が求める音が現代に響いていて欲しい。それは人間界の小さな範囲のものでなく、この大地の持つ息吹、もっと言えば全てにあまねく注がれている「はからい」のような生命感に溢れるものであって欲しいですね。 宮城道雄とルネ・シュメーが当時、時代が求める音そのものであり、今でもその音色があせないように・・。

宮城道雄とルネ・シュメーが当時、時代が求める音そのものであり、今でもその音色があせないように・・。

その為には、「邦楽はこうだ、琵琶はこうであるべき」というような旧来の殻を破れない縮こまった感性を取り払いたい。そんな感覚では何も生まれない。バッハやモーツァルトでも常に時代の感性で演奏され、楽器もハープシコードではなく現代のピアノで演奏される、オペラも永田錦心もしかり。それでも尚輝きを失わないから古典となって行くのです。先生の言う通りまじめにやっていればそこそこに成る、という優等生的な惰性。それを是非飛び越えて欲しいですね。

新しいものはまだまだ成熟していないので確かに未熟でしょう。しかし人間でも老成した人ばかりでは種自体が滅んでしまう。若き命は種の伝承に必要必然なのです。そういうものを恐れ、立ち止まっているようでは明日はありません。

電子音楽という分野は時代の求める必然です。琵琶楽にも時代の求める必然の音が、どんどんと出て欲しいですね。

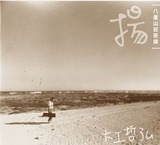

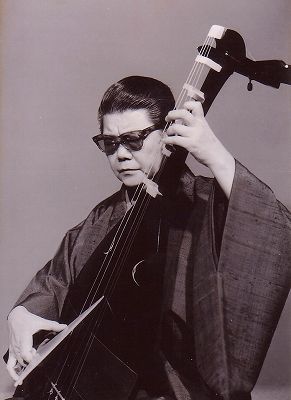

八重山民謡のベテラン大工哲弘さんから「揚~八重山百哥撰」のCD(昨年のリリース)が届きました。雑事に追われている日常、ふと休みたくなった時にこのCDを聴くと、「す~と楽~に」なります。

大工さんはデビューしてもう45年。その世界では、誰もが認める第一人者ですが、私はひょんなことからもう10年ほど前より、手紙やメールをやり取りさせて頂いて、CDを出すたびに聞いてもらっています。今までに色々と感想や意見を頂いているのですが、実はまだお会いした事が無いのです。不思議な御縁なのですが、いつも的確なお言葉を頂いています。

大工哲弘さん

大工哲弘さん私は奄美島唄の前山真吾君とシルクロードを回った位で、沖縄や奄美の南方の音楽家とはあまり交流が無く、一ファンとして聞いているだけなのですが、このCDはとにかく心地良い、それに尽きます。唄も曲も自然なのです。「一生懸命やってます」とか「これが最高」などという気負いが無い。薩摩琵琶のように、顔を真っ赤にして声を張り上げるような音楽とは対極にあります。

大工さんはこうした伝統の唄もしっかりと受け継いでいる一方で、異ジャンルセッションなども積極的にやってきた人です。「不易流行」が好きだと御自身で言っているのもうなづけます。だからこうした土台となる古典も深みも増しているのかもしれません。何事もそうですが、外の世界を知り、よその釜の飯を食べるという経験は大事です!。

世の中には色々な音楽があるのが健全です。琵琶だけでももっと色々なものがあって欲しい。ギターは世界中にあらゆる音楽を作り出しているでしょ?。シルクロードの琵琶属も しかり、そう思えば、日本に於いて、これだけの長い歴史をつないできた琵琶に出来ないはずはないのです。ちっちゃなこだわりを捨てて、大きな世界に目を向ければ必ず出来る。三線はあれだけで実に様々なヴァリエーションを作っているではないですか。

しかり、そう思えば、日本に於いて、これだけの長い歴史をつないできた琵琶に出来ないはずはないのです。ちっちゃなこだわりを捨てて、大きな世界に目を向ければ必ず出来る。三線はあれだけで実に様々なヴァリエーションを作っているではないですか。

つい数十年前までは、琵琶の世界では「他の流派の演奏を 聴くと耳が悪くなるから聞いてはいけない」等という先生がごろごろしていたというのですから、衰退して行った様子が手に取るように判ります。永田錦心が聞いたらさぞがっかりする事でしょうね。少なくとも私は琵琶に対して、大工さんのような眼差しの向け方をしたいな~~。

聴くと耳が悪くなるから聞いてはいけない」等という先生がごろごろしていたというのですから、衰退して行った様子が手に取るように判ります。永田錦心が聞いたらさぞがっかりする事でしょうね。少なくとも私は琵琶に対して、大工さんのような眼差しの向け方をしたいな~~。

色々なヴァリエーションがあり、最先端の音楽が溢れているからこそ、古典というものが光り輝くのです。琵琶もそういう状況になったら、本当の古典が何か見えてくる!

新時代を作る奴出て来い!!一緒にやろうぜ!!

先日、ドイツから作曲の師匠 石井紘美先生が帰国したので、久しぶりに逢ってきました。思えば、先生の曲を演奏するためにロンドンに行き、右も左も判らず、ロンドンシティー大学で演奏会をやったのがもう10年前です。

このセカンドアルバムが、その時のライブ録音。演奏は石井先生の作品集にも収録され、なんとドイツの現代音楽のトップレーベルWergoから世界発売されたんですから、当時の私の舞い上がりようは凄いもんでした。

このセカンドアルバムが、その時のライブ録音。演奏は石井先生の作品集にも収録され、なんとドイツの現代音楽のトップレーベルWergoから世界発売されたんですから、当時の私の舞い上がりようは凄いもんでした。

久しぶりに逢った石井先生は、昔と変わらずゆったり淡々として、且つ厳しい眼差しで色々と話をしてくれました。やっぱり一番に影響を受けた師匠と話すと、視野が開けて、楽しいですね。先生はいつも私を色々な所に導いてくれるのです。

石井紘美先生の作品集「Wind way」

石井紘美先生の作品集「Wind way」

先生と話をしていると、ヨーロッパの音楽情勢はもとより、世界から見た日本の置かれている状況や日本人の意識等、色々な事が見えてきます。私のようにどこにも所属せずに、村社会から遠ざかっていても、知らない内に余計なものに振り回されている事が多いですね。外側からの意見や視線に接する事は、やはりとても大切です。日本人は自分の興味の無いものに価値を見出そうとしない。それだけに煽動されやすい等とも言われますが、一にも二にも視野の持ち方が大切だと改めて思いました。

その日の夜にはN響の演奏会にも行ってきました。 若手のソリストを迎えての3つの協奏曲という演目でしたが、いずれも素晴らしいものでした。ちょうどサヴァリッシュやクライバーンという大物が相次いで亡くなったこの時期に、世界舞台に飛び出て行く若者の演奏を聴くというのも、色んな事を感じさせます。Viの人はまだ18歳、チェロやピアノの方も20代。彼らはその人生のほとんどを音楽に、芸術に捧げて生きている、だからこそあれだけの演奏になる。ああいう若者の姿に接すると、我が身も改めて見つめ直すことが出来ます。ヨーロッパ・アメリカ・日本。国籍も時代も超えて受け継がれて行く音楽・・・。素晴らしいと思うとともに、邦楽では、とても考えられないとも思ってしまいました。

若手のソリストを迎えての3つの協奏曲という演目でしたが、いずれも素晴らしいものでした。ちょうどサヴァリッシュやクライバーンという大物が相次いで亡くなったこの時期に、世界舞台に飛び出て行く若者の演奏を聴くというのも、色んな事を感じさせます。Viの人はまだ18歳、チェロやピアノの方も20代。彼らはその人生のほとんどを音楽に、芸術に捧げて生きている、だからこそあれだけの演奏になる。ああいう若者の姿に接すると、我が身も改めて見つめ直すことが出来ます。ヨーロッパ・アメリカ・日本。国籍も時代も超えて受け継がれて行く音楽・・・。素晴らしいと思うとともに、邦楽では、とても考えられないとも思ってしまいました。

薩摩琵琶では、永田錦心が次世代の琵琶楽を作り、それを鶴田錦史が世界舞台へと持って行った所で、残念ながら止まっている。思えば、かつて津軽三味線の高橋竹山と鶴田錦史はちょうど同時期に活躍しました。

鶴田錦史がノベンバーステップスを演奏したのが60年代後半。ちょうど同じ時期に竹山が出て、その後津軽三味線は一地方の民謡伴奏から、今や世界へ独奏楽器として広がりました。それを想うと琵琶の現状は悲しいばかりです・・・・。

鶴田錦史がノベンバーステップスを演奏したのが60年代後半。ちょうど同じ時期に竹山が出て、その後津軽三味線は一地方の民謡伴奏から、今や世界へ独奏楽器として広がりました。それを想うと琵琶の現状は悲しいばかりです・・・・。

視野を彼方へと向け、生き抜いた先人達の眼差しに、今私は強烈に惹かれます。それは激動する時代を見据える目とも言えます。けっして技やら型ではない。曲でもない。あの眼差しです。

その眼差しが無かったら、私は琵琶を弾いてないでしょう。だから私も先人のように、彼方へと眼差しを向けたいと思うのです。

今年も梅の季節がやってきました。私は毎年この時期がとても楽しみなんです。桜も勿論好きなんですが、寒い時期に花を咲かせて、見ている人の心をそっとほぐす、梅のひそやかさは何ともいいですね。

photo Mori osamu

photo Mori osamu

今の世の中は、何でも派手で、目の前の面白さばかりが優先します。いつの時代にもこういうものがあるとはいえ、今は一発屋みたいなものばかりが闊歩している。これを時代の流れやセンスだ、と言ってしまう事も出来ますが、それではものも人も育たない。長い時を耐えて、この寒い時期に咲き、人を和ませ、春には桜にその座をひっそりと譲るような梅花の感性は何処に行ってしまったのか・・・。

photo Mori osamu

世の中を見渡してみると、本当に梅花のような人が少なくなってしまいました。舞台人なら売れる事も大切なのですが、キャラ優先で、派手派手しく物珍しさで売るばかりでは、衰退して行くだけです。また逆に自分の殻に閉じこもって、小さな世界で生きているだけの人も多くなりました。

世の中を見渡してみると、本当に梅花のような人が少なくなってしまいました。舞台人なら売れる事も大切なのですが、キャラ優先で、派手派手しく物珍しさで売るばかりでは、衰退して行くだけです。また逆に自分の殻に閉じこもって、小さな世界で生きているだけの人も多くなりました。

梅花のようにひそやかで、且つ大地に根差し、繊細で可愛いほほ笑みを持った人は、今の世の中では押しつぶされてしまう。

photo Mori osamu

photo Mori osamu

それはまるで、穏やかに生き、ゆったりと歩む生き方が現代では許されないかのようです。常に最先端を追いかけ、PCやネットに対応し、鼻息荒く発言し、活動する人でなければ、現代は注目も、受け入れもしてくれないのでしょうか。もし色々な生き方が許されないのであれば、それは専制主義国家と同じです。自由という幻想の中に放り込まれ、実は皆同じ方向に向かって、死ぬまで息を切らせて走らされているのが、現代日本の姿なのではないでしょうか。

能力や成果を常に他人と比べて、社会のレールの先端に 行くことを良しとするのは、あまりに狭い生き方だと、誰もが思う事でしょう。毎日がコンクールで争っているようなものです。世の中を自分の足でじっくりと時間をかけて歩き、学び、自然な笑顔で生きる事が、私には一番大事なような気がします。人間をステレオタイプでくくったら、もはや人で無くなってしまう。今、日本人は梅花のようにひそやかに、自然に逆らうことなく、自分のペースで生きる事の素晴らしさと幸せを忘れているのではないか、と思えて仕方が無いのです。

行くことを良しとするのは、あまりに狭い生き方だと、誰もが思う事でしょう。毎日がコンクールで争っているようなものです。世の中を自分の足でじっくりと時間をかけて歩き、学び、自然な笑顔で生きる事が、私には一番大事なような気がします。人間をステレオタイプでくくったら、もはや人で無くなってしまう。今、日本人は梅花のようにひそやかに、自然に逆らうことなく、自分のペースで生きる事の素晴らしさと幸せを忘れているのではないか、と思えて仕方が無いのです。

日本は物質の文化ではないと思います。精神こそが日本の誇るべき文化だと私は思います。豪華なもの、見事なものを誇るのではなく、気高く崇高な精神こそ日本の日本たる文化だと思うのです。そこから、あの魅力的な音楽も美術も生まれてきたのだと思います。

私は梅花のあのほほ笑みを忘れない。たとえ儚く散ってしまったとしても、また次に芽吹く時まで想いをじっと胸に秘めて過ごしたい。そして私の演奏するする琵琶の音には、どこかに梅花のほほ笑みを宿していたいものです。

あのほほ笑みを日本人が感じなくなった時、日本の文化は滅びてしまうのかもしれません。

さあ、梅花を見に行きましょう。今が見頃ですよ。

震災や原発の問題でも、何事においてもとりあえずの形をこなすことで満足してしまう日本人は、その形に意味を求めず、いつしか中身が判らなくなってしまう。中身が無くては意味が無い。3.11以降、私たちがどう生きて行くのか、問われているようにも思います。

震災や原発の問題でも、何事においてもとりあえずの形をこなすことで満足してしまう日本人は、その形に意味を求めず、いつしか中身が判らなくなってしまう。中身が無くては意味が無い。3.11以降、私たちがどう生きて行くのか、問われているようにも思います。  師に学び、自分の境地を開いてゆく。師はそれを見守り、その人の行くべき所へと導く。本当にそんな場になるように、今、流派も教師自体も変わらなければならない時代に来ていると思います。教えるべきものは何か、伝えるべきものは何か、しっかり見つめないと、中身が無くなってしまう。

師に学び、自分の境地を開いてゆく。師はそれを見守り、その人の行くべき所へと導く。本当にそんな場になるように、今、流派も教師自体も変わらなければならない時代に来ていると思います。教えるべきものは何か、伝えるべきものは何か、しっかり見つめないと、中身が無くなってしまう。 私がかつて琵琶を習ったT先生は大変技術の高い先生で、最初は私も先生の技術を夢中になって追いかけたものです。ファーストアルバムでは、音を聞いた音楽評論家の方に、一聴しただけで「○○先生と同じ音をしているね」と即座に見破られる位、当時は自分でも気が付かないうちに先生の音を求めていました。しかし、私は次第に自分のやるべき音楽が明確になり、音楽に対する考え方も独自の形が出来あがって行ったので、今では楽器自体もセッティングもまるで違う仕様になっています。

私がかつて琵琶を習ったT先生は大変技術の高い先生で、最初は私も先生の技術を夢中になって追いかけたものです。ファーストアルバムでは、音を聞いた音楽評論家の方に、一聴しただけで「○○先生と同じ音をしているね」と即座に見破られる位、当時は自分でも気が付かないうちに先生の音を求めていました。しかし、私は次第に自分のやるべき音楽が明確になり、音楽に対する考え方も独自の形が出来あがって行ったので、今では楽器自体もセッティングもまるで違う仕様になっています。

今回は日本電子音楽協会創立20周年の記念事業でした。先生は長い事海外に拠点がありますので、日本の協会とはつながりが無かったのですが、つい最近、北京での作品の上演の際にこの協会の方と知り合い、今回の作品発表となりました。

今回は日本電子音楽協会創立20周年の記念事業でした。先生は長い事海外に拠点がありますので、日本の協会とはつながりが無かったのですが、つい最近、北京での作品の上演の際にこの協会の方と知り合い、今回の作品発表となりました。

木を切るという事は、古くは建材を得る為、今は更地を得る為であり、それは木の周りの鳥、虫、小動物の破壊も意味し、そういう伐採という行為には人間の姿そのものが現れています。それらをデジタル音分解、処理して出来た作品でした。全てが電子音だったせいか、音がとても生命感を持って感じられ、自然界の様と人間の営み、傲慢、業・・・色々なものが想起されました。デジタル音なのに、かなり有機的な音のアンサンブルに感じました。

木を切るという事は、古くは建材を得る為、今は更地を得る為であり、それは木の周りの鳥、虫、小動物の破壊も意味し、そういう伐採という行為には人間の姿そのものが現れています。それらをデジタル音分解、処理して出来た作品でした。全てが電子音だったせいか、音がとても生命感を持って感じられ、自然界の様と人間の営み、傲慢、業・・・色々なものが想起されました。デジタル音なのに、かなり有機的な音のアンサンブルに感じました。

宮城道雄とルネ・シュメーが当時、時代が求める音そのものであり、今でもその音色があせないように・・。

宮城道雄とルネ・シュメーが当時、時代が求める音そのものであり、今でもその音色があせないように・・。

しかり、そう思えば、日本に於いて、これだけの長い歴史をつないできた琵琶に出来ないはずはないのです。ちっちゃなこだわりを捨てて、大きな世界に目を向ければ必ず出来る。三線はあれだけで実に様々なヴァリエーションを作っているではないですか。

しかり、そう思えば、日本に於いて、これだけの長い歴史をつないできた琵琶に出来ないはずはないのです。ちっちゃなこだわりを捨てて、大きな世界に目を向ければ必ず出来る。三線はあれだけで実に様々なヴァリエーションを作っているではないですか。 聴くと耳が悪くなるから聞いてはいけない」等という先生がごろごろしていたというのですから、衰退して行った様子が手に取るように判ります。永田錦心が聞いたらさぞがっかりする事でしょうね。少なくとも私は琵琶に対して、大工さんのような眼差しの向け方をしたいな~~。

聴くと耳が悪くなるから聞いてはいけない」等という先生がごろごろしていたというのですから、衰退して行った様子が手に取るように判ります。永田錦心が聞いたらさぞがっかりする事でしょうね。少なくとも私は琵琶に対して、大工さんのような眼差しの向け方をしたいな~~。

このセカンドアルバムが、その時のライブ録音。演奏は石井先生の作品集にも収録され、なんとドイツの現代音楽のトップレーベルWergoから世界発売されたんですから、当時の私の舞い上がりようは凄いもんでした。

このセカンドアルバムが、その時のライブ録音。演奏は石井先生の作品集にも収録され、なんとドイツの現代音楽のトップレーベルWergoから世界発売されたんですから、当時の私の舞い上がりようは凄いもんでした。

若手のソリストを迎えての3つの協奏曲という演目でしたが、いずれも素晴らしいものでした。ちょうどサヴァリッシュやクライバーンという大物が相次いで亡くなったこの時期に、世界舞台に飛び出て行く若者の演奏を聴くというのも、色んな事を感じさせます。Viの人はまだ18歳、チェロやピアノの方も20代。彼らはその人生のほとんどを音楽に、芸術に捧げて生きている、だからこそあれだけの演奏になる。ああいう若者の姿に接すると、我が身も改めて見つめ直すことが出来ます。ヨーロッパ・アメリカ・日本。国籍も時代も超えて受け継がれて行く音楽・・・。素晴らしいと思うとともに、邦楽では、とても考えられないとも思ってしまいました。

若手のソリストを迎えての3つの協奏曲という演目でしたが、いずれも素晴らしいものでした。ちょうどサヴァリッシュやクライバーンという大物が相次いで亡くなったこの時期に、世界舞台に飛び出て行く若者の演奏を聴くというのも、色んな事を感じさせます。Viの人はまだ18歳、チェロやピアノの方も20代。彼らはその人生のほとんどを音楽に、芸術に捧げて生きている、だからこそあれだけの演奏になる。ああいう若者の姿に接すると、我が身も改めて見つめ直すことが出来ます。ヨーロッパ・アメリカ・日本。国籍も時代も超えて受け継がれて行く音楽・・・。素晴らしいと思うとともに、邦楽では、とても考えられないとも思ってしまいました。

鶴田錦史がノベンバーステップスを演奏したのが60年代後半。ちょうど同じ時期に竹山が出て、その後津軽三味線は一地方の民謡伴奏から、今や世界へ独奏楽器として広がりました。それを想うと琵琶の現状は悲しいばかりです・・・・。

鶴田錦史がノベンバーステップスを演奏したのが60年代後半。ちょうど同じ時期に竹山が出て、その後津軽三味線は一地方の民謡伴奏から、今や世界へ独奏楽器として広がりました。それを想うと琵琶の現状は悲しいばかりです・・・・。

世の中を見渡してみると、本当に梅花のような人が少なくなってしまいました。舞台人なら売れる事も大切なのですが、キャラ優先で、派手派手しく物珍しさで売るばかりでは、衰退して行くだけです。また逆に自分の殻に閉じこもって、小さな世界で生きているだけの人も多くなりました。

世の中を見渡してみると、本当に梅花のような人が少なくなってしまいました。舞台人なら売れる事も大切なのですが、キャラ優先で、派手派手しく物珍しさで売るばかりでは、衰退して行くだけです。また逆に自分の殻に閉じこもって、小さな世界で生きているだけの人も多くなりました。

行くことを良しとするのは、あまりに狭い生き方だと、誰もが思う事でしょう。毎日がコンクールで争っているようなものです。世の中を自分の足でじっくりと時間をかけて歩き、学び、自然な笑顔で生きる事が、私には一番大事なような気がします。人間をステレオタイプでくくったら、もはや人で無くなってしまう。今、日本人は梅花のようにひそやかに、自然に逆らうことなく、自分のペースで生きる事の素晴らしさと幸せを忘れているのではないか、と思えて仕方が無いのです。

行くことを良しとするのは、あまりに狭い生き方だと、誰もが思う事でしょう。毎日がコンクールで争っているようなものです。世の中を自分の足でじっくりと時間をかけて歩き、学び、自然な笑顔で生きる事が、私には一番大事なような気がします。人間をステレオタイプでくくったら、もはや人で無くなってしまう。今、日本人は梅花のようにひそやかに、自然に逆らうことなく、自分のペースで生きる事の素晴らしさと幸せを忘れているのではないか、と思えて仕方が無いのです。